「ネガティブな考えが頭から離れない…」「些細な失敗で必要以上に落ち込んでしまう…」そんなことはありませんか?

それは出来事そのものではなく、“どう受け止めるか”という思考のクセが影響しているかもしれません。

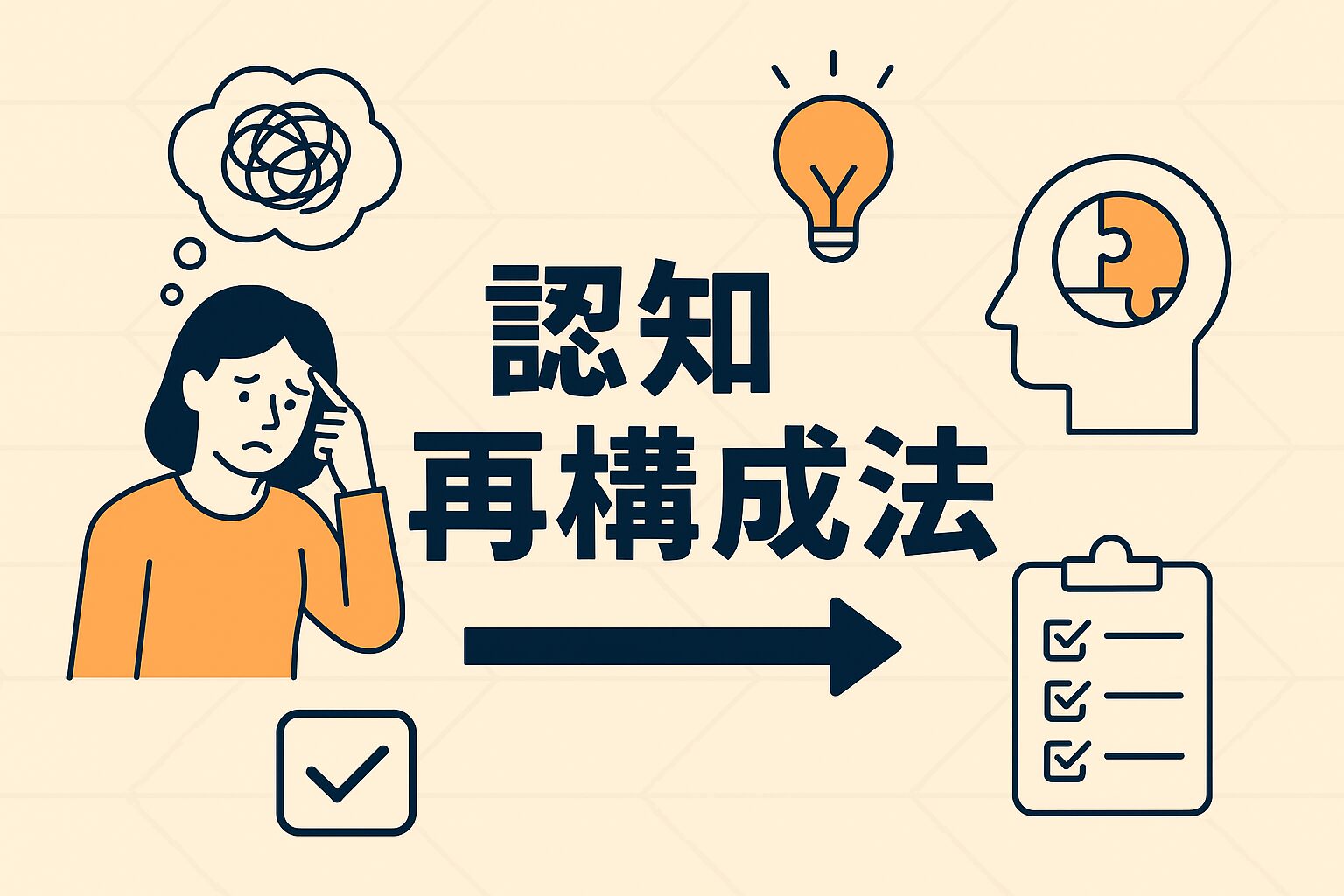

本記事では、そのクセを現実的で柔軟な思考に切り替える心理技法、認知再構成法(Cognitive Restructuring)をご紹介します。

定義や基本の仕組みから、実践しやすい4ステップ、日常や仕事での活用例までわかりやすく解説。さらに、似ている心理技法であるリフレーミングや認知行動療法(CBT)との違いも整理しています。

読み終える頃には、「考え方を変えて感情を軽くする」ための具体的なヒントがきっと手に入ります。

ぜひ最後まで読んで、日々の思考習慣に活かしてくださいね。

認知再構成法とは?初心者でもわかる基本と目的

認知再構成法の定義と意味

認知再構成法(Cognitive Restructuring)とは、心理学や認知行動療法(CBT)で使われる技法の一つです。

人は同じ出来事でも、その出来事をどう解釈するか(=認知)によって感じ方や行動が大きく変わります。

この「解釈」が偏っていたり極端だったりすると、不安や落ち込みなどのネガティブ感情が強くなります。

認知再構成法は、このような偏った思考を現実的で柔軟な考え方に置き換えることで、感情や行動の改善を促します。

たとえば、

「仕事でミスした → 自分は無能だ」

という考えを、

「今回は準備不足だっただけ。次に活かせばいい」

と修正することで、自己否定感が和らぎます。

ネガティブ思考を変える心理学的アプローチ

私たちは無意識に「自動思考」と呼ばれる瞬間的な考えをしています。

これは脳の反射的な反応で、必ずしも事実や客観的な根拠に基づいていません。

認知再構成法は、この自動思考のクセを見つけ、意識的に見直す習慣をつける方法です。

心理学的には、思考(認知)を変えることで感情や行動が変化する「認知モデル」の原理を利用しています。

つまり、外側の出来事を変えられなくても、内側の受け止め方を変えることで気持ちを軽くできるのです。

感情や行動が変わる仕組み(出来事と認知の関係)

認知再構成法の基本構造はシンプルです。

- 出来事(Event) … 実際に起こった事実

- 認知(Cognition) … 出来事をどう解釈するか

- 感情(Emotion) … 認知によって生まれる気持ち

- 行動(Behavior) … 感情に基づいて取る行動

例えば、同じ「上司に注意される」という出来事でも、

- 「嫌われたに違いない」と思えば、不安になって避ける行動に

- 「成長のための指摘だ」と思えば、前向きに改善に取り組む行動に

このように、感情や行動は出来事そのものではなく、解釈(認知)によって変わるため、認知を見直すことが感情改善につながります。

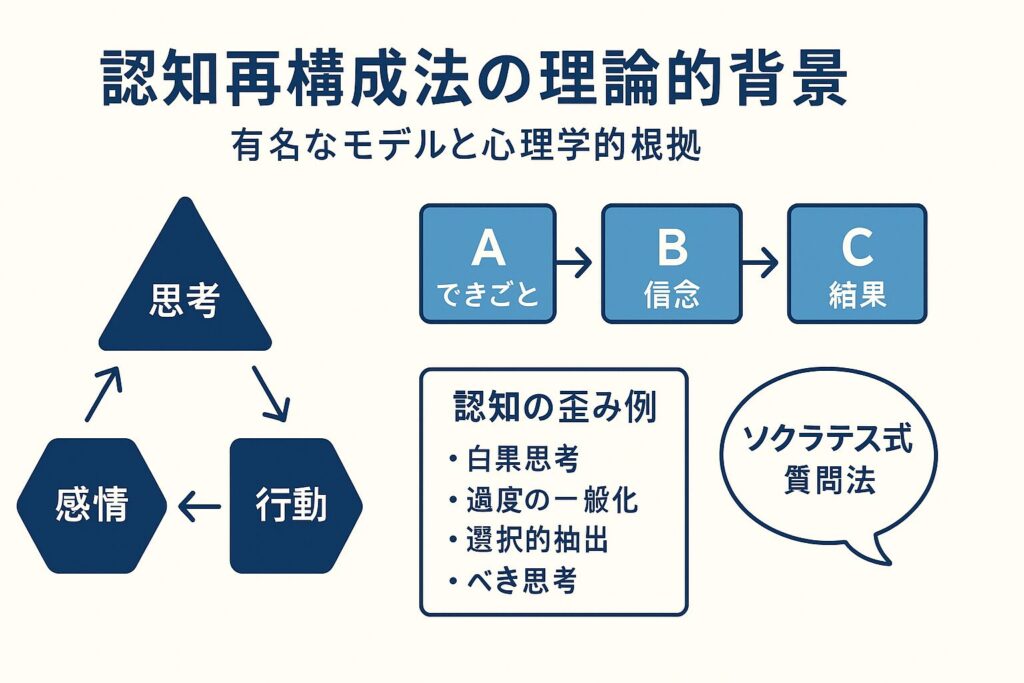

認知再構成法の理論的背景|有名なモデルと心理学的根拠

認知行動療法(CBT)モデルと認知再構成法の位置づけ

認知行動療法(CBT)は、心理療法の一種で、「思考(認知)・感情・行動は相互に影響し合う」という前提に基づいています。

ネガティブ感情や問題行動を改善するためには、思考や行動のどちらか(あるいは両方)を変えることが効果的です。

認知再構成法は、このCBTの中でも「思考を修正する技法」として位置づけられます。

CBT全体が「家」だとすれば、認知再構成法はその家の中の「重要な部屋」のひとつといえます。

ABCモデル(アルバート・エリス)の考え方

心理学者アルバート・エリスが提唱したABCモデルは、認知再構成法の理論的基盤のひとつです。

これは、出来事が直接感情を生むのではなく、その出来事に対する信念(Belief)が感情を決定するという考え方です。

- A(Activating Event) … 出来事

- B(Belief) … 出来事に対する考え・信念

- C(Consequence) … 感情や行動の結果

例:

A=上司に注意される

B=「自分はダメだ」

C=落ち込む・やる気をなくす

Bを「改善のためのフィードバックだ」に変えることで、Cは前向きな感情や行動に変わります。

認知の歪みの種類と修正の重要性

人は誰でも思考のクセ=認知の歪みを持っています。

代表的なものには以下があります。

- 白黒思考 … 物事を100点か0点で評価

- 過度の一般化 … 一度の失敗を「いつもそうだ」と決めつける

- 心のフィルター … ネガティブな部分だけに注目

- 先読みの不安 … 根拠なく悪い結果を予想

認知再構成法では、まずこの歪みを特定し、事実や他の可能性を探して修正します。

ソクラテス式質問法と柔軟な思考の引き出し方

認知を変えるための有効な方法のひとつが、ソクラテス式質問法です。

これは、古代ギリシャの哲学者ソクラテスが行った「問いかけによる対話」を応用したものです。

具体的な質問例:

- その考えの根拠は何ですか?

- 他の見方はありますか?

- 最悪の結果はどのくらいの確率で起きますか?

こうした質問によって、硬直した思考から抜け出し、柔軟で現実的な解釈を導き出します。

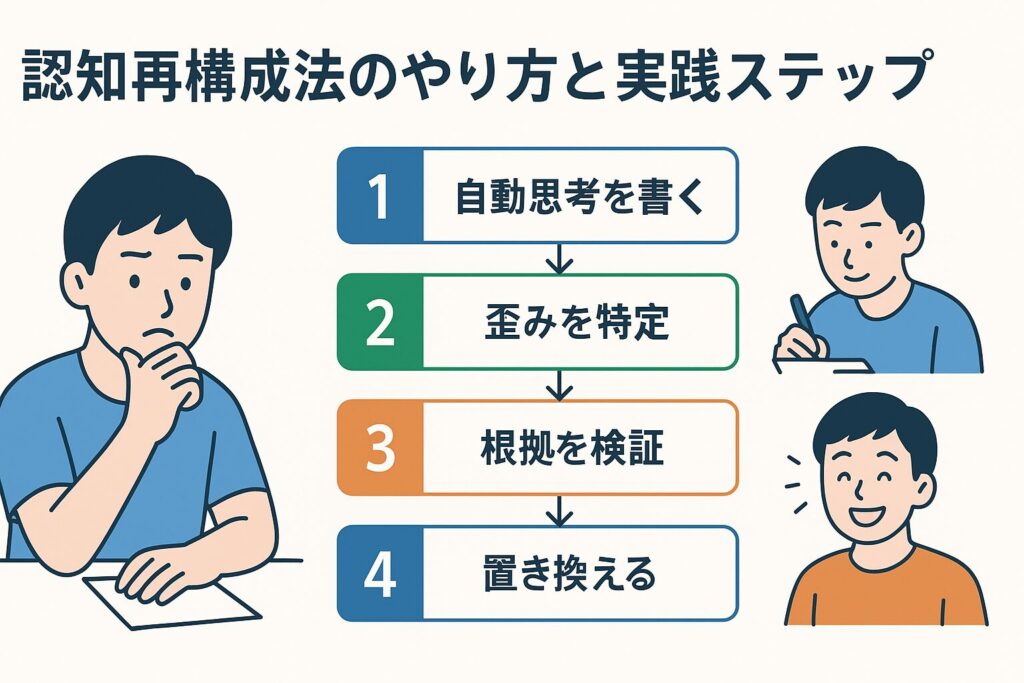

認知再構成法のやり方と実践ステップ

ステップ1:自動思考を書き出す

認知再構成法の第一歩は、頭に浮かんだ自動思考を意識化することです。

自動思考とは、出来事が起きた瞬間に反射的に浮かぶ考えで、多くの場合ネガティブな感情を伴います。

例:

- 「失敗した…もう終わりだ」

- 「きっと嫌われた」

これらを紙やメモアプリにそのまま書き出すことで、思考を客観的に見る準備ができます。

ステップ2:認知の歪みを特定する

書き出した自動思考を見返し、どんな認知の歪みがあるかを探します。

代表的な歪みには、以下のようなものがあります。

- 白黒思考

- 過度の一般化

- 心のフィルター

- 先読みの不安

「この思考はどのタイプのクセに当てはまるか?」と分析することで、修正ポイントが見えます。

ステップ3:根拠を検証して別の視点を探す

次に、その考えが事実かどうかを検証します。

- その考えを裏付ける証拠は何か?

- 反対の証拠はないか?

- 他の人ならどう捉えるか?

こうして「唯一の見方」だと思っていた考えに揺らぎを持たせます。

ステップ4:現実的で柔軟な思考に置き換える

検証で見つけた新しい視点を使って、元の思考をバランスの取れた表現に置き換えます。

例:

「自分は無能だ」 → 「今回の方法はうまくいかなかったが、改善の余地はある」

日常で続けやすくするコツと注意点

- 毎日3分だけ振り返る「思考チェックタイム」を作る

- 書き出すときはジャッジせず、事実として残す

- 無理にポジティブにしすぎず、現実的で納得できる表現を目指す

こうした工夫で、認知再構成法を習慣化しやすくなります。

認知再構成法の具体例|日常・ビジネスでの活用シーン

日常生活での例(失敗・人間関係・健康)

- 失敗の場面

「料理を焦がした → 自分は家事が下手」

→ 「今日は焦がしたけど、前回はうまくいった。次は火加減に注意すればいい」 - 人間関係の場面

「友達から返信が遅い → 嫌われたかもしれない」

→ 「忙しいだけかもしれない。実際、過去にも遅れて返信が来たことがあった」 - 健康の場面

「今日は体調が悪い → もう治らないかも」

→ 「一時的な疲れかもしれない。休めば回復する可能性が高い」

日常では、事実と解釈を分けて考えるだけで、気持ちの重さが変わります。

ビジネスや職場での例(会議・プレゼン・上司からの指摘)

- 会議で意見が通らなかった

「否定された → 自分の考えはダメだ」

→ 「今回は採用されなかったが、意見を出すこと自体は評価される」 - プレゼンで質問に詰まった

「恥をかいた → プレゼンが下手」

→ 「一部答えられなかったが、全体では内容をしっかり伝えられた」 - 上司からの指摘

「怒られた → 嫌われている」

→ 「改善してほしい部分のフィードバックをもらえた」

職場では、感情を切り離して事実に注目する姿勢が有効です。

自己否定をやわらげる考え方の転換例

- 「全部自分のせいだ」 → 「原因の一部は自分だが、他の要因もある」

- 「完璧にできなかった → 失敗」 → 「70%はうまくいった。残りを改善すればいい」

- 「挑戦して失敗した → 無駄」 → 「経験として次に活かせる」

自己否定の思考を和らげると、行動を続けやすくなり、挑戦の回数や質も上がります。

認知再構成法とリフレーミングの違い

リフレーミングの定義と特徴

リフレーミング(Reframing)とは、出来事や状況の「枠組み(フレーム)」を変えて、新しい意味づけを与える方法です。

事実そのものは変えず、視点や文脈を変えることで感じ方を変えるのが特徴です。

例:

- 「雨で外出できない」 → 「読書や映画を楽しむチャンス」

- 「厳しい指導」 → 「自分の成長を願ってのアドバイス」

リフレーミングは心理療法だけでなく、コーチング・教育・日常会話でも広く使われます。

両者の共通点と相違点を比較

共通点

- ネガティブな捉え方を和らげる

- 視点を変えることで感情を改善する

相違点

| 項目 | 認知再構成法 | リフレーミング |

|---|---|---|

| アプローチ | 思考の根拠を検証し、現実的な解釈に修正 | 枠組みを変えて別の意味を与える |

| 根拠 | 事実や証拠に基づく | 新しい見方・発想を重視 |

| 主な用途 | 認知行動療法など臨床心理 | コーチング・日常的コミュニケーション |

使い分けのポイントと実践例

- 論理的に考え直したいとき → 認知再構成法が有効

- 柔軟な発想で気分を変えたいとき → リフレーミングが有効

実践例

- 仕事でミスをした場合

- 認知再構成法:「どこでミスが起きたか事実を検証し、改善案を見つける」

- リフレーミング:「この経験が次の成長につながると捉える」

両者を組み合わせることで、現実的かつ前向きな思考の習慣をつけやすくなります。

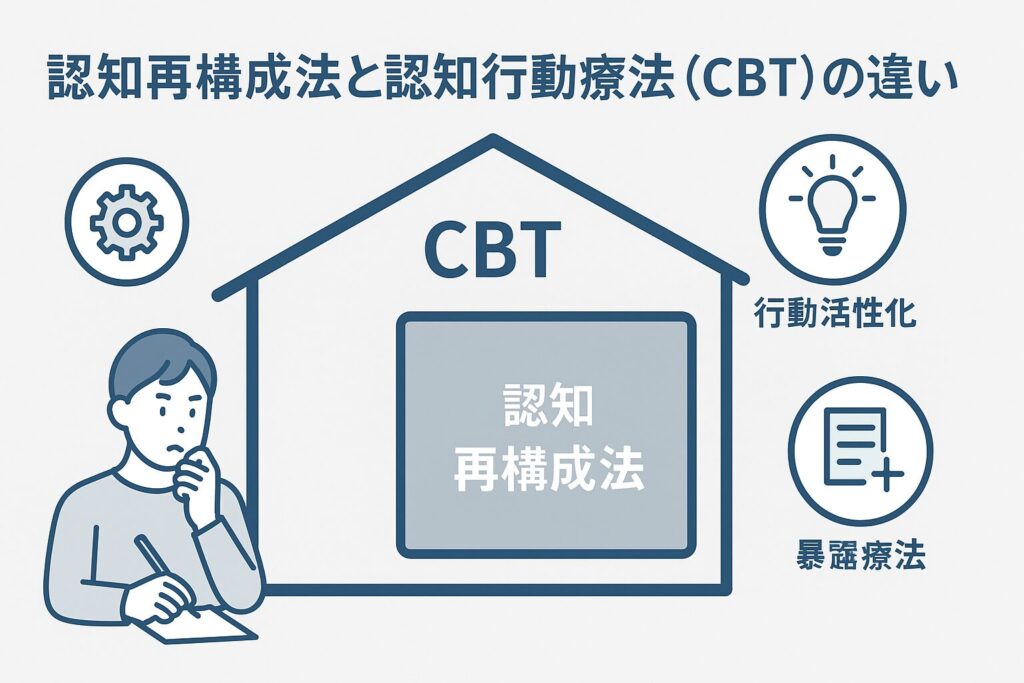

認知再構成法と認知行動療法(CBT)の違い

CBTの概要と目的

認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)は、認知(思考)と行動の両面から感情や行動の改善を目指す心理療法です。

「出来事 → 思考 → 感情 → 行動」という流れを分析し、悪循環を断ち切ることを目的としています。

うつ病や不安症などの臨床現場で多く使われるほか、日常的なストレス管理や自己成長にも応用可能です。

認知再構成法がCBTの中で果たす役割

認知再構成法は、CBTの中でも「思考の修正」に特化した中核技法です。

CBTでは「行動面の改善」も行いますが、認知再構成法は主に「頭の中の受け止め方」を変えることに焦点を当てます。

例えば、

- CBT全体:思考の修正+行動計画+実践+振り返り

- 認知再構成法:思考の修正(現実的で柔軟な解釈への置き換え)

部分的技法と総合的枠組みの違い

CBTは複数の技法を組み合わせる総合的な枠組みであり、認知再構成法はその中の1つの部分的技法です。

イメージで例えるなら、

- CBT=「料理のコース全体」

- 認知再構成法=「前菜の1品」

CBTでは、認知再構成法に加えて以下のような技法も使われます。

- 行動活性化(気分を上げる行動計画)

- 暴露療法(不安対象への段階的慣れ)

- 問題解決スキル訓練

つまり、認知再構成法=CBTの中の重要な1パーツであり、単独でも効果はありますが、CBT全体で使うことでより相乗効果が期待できます。

まとめ|認知再構成法を身につけて思考の柔軟性を高める

学んだポイントの整理

この記事では、認知再構成法の定義・理論・やり方・具体例・関連技法との違いを解説しました。

ポイントをまとめると、

- 認知再構成法は、ネガティブで非合理的な思考を現実的で柔軟な思考に置き換える技法

- 認知行動療法(CBT)の中核的な手法のひとつ

- ABCモデルや認知の歪みの概念が理論的背景

- 日常・ビジネス・自己否定の改善など幅広く活用できる

- リフレーミングやCBTとはアプローチや範囲が異なる

日常生活で試す第一歩

- まずは1日の中で「嫌な気持ちになった場面」を1つだけ思い出す

- その時に浮かんだ自動思考を書き出す

- 「これは事実か?」「他の見方はないか?」と問いかける

- 納得できる範囲で現実的な考えに置き換える

これを1日1回、数分だけでも習慣にすることで、思考のクセが少しずつ変わります。

習慣化するためのおすすめ方法

- スマホのメモアプリやノートを「思考整理専用」にする

- 朝や寝る前など、時間を決めて振り返る

- 無理にポジティブにせず、「事実ベース+柔軟な視点」にこだわる

- 可能ならリフレーミングや行動改善と組み合わせて使う

思考を柔らかく保つことは、日常のストレス耐性や行動力を高める土台になります。

認知再構成法は、そのためのシンプルで実践的なツールです。今日から少しずつ取り入れてみましょう。