「やらなきゃいけないのに、ついダラダラしてしまう…」そんな風に悩んだことはありませんか?

気づけばスマホを触って時間が過ぎる、やる気が出ずに先延ばしする、自分は怠け者なのでは?と自己嫌悪になる…。実はその正体、性格の問題ではなく脳や心理の仕組みが関係しているのです。

この記事では、心理学で解明されている怠け癖の原因をわかりやすく解説し、今日から使える克服法や具体的な対策を紹介します。プロクラステイネーション理論や時間割引理論といった有名な理論から、日常で実践できる「スモールステップ」や「習慣化のコツ」まで、科学的に裏づけされた方法をまとめました。

怠け癖を仕組みとして理解すれば前向きに改善できます。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

怠け癖とは?基本的な定義と先延ばし癖との違い

怠け癖の意味と一般的な特徴

「怠け癖」とは、やらなければならないことが分かっているのに、つい後回しにしてしまう習慣のことです。

一般的には次のような行動パターンが見られます。

- やる気が出ず、ベッドやソファでダラダラしてしまう

- スマホやテレビなど「楽なこと」に流れてしまう

- 締切が迫ってから焦って取り組む

- 「また今日もできなかった」と自己嫌悪に陥る

このように、怠け癖は「一度や二度のサボり」ではなく、習慣的に繰り返される行動パターンであることが特徴です。

怠け癖と先延ばし癖の違いを心理学的に解説

よく混同されるのが「先延ばし癖」です。

両者には似た部分がありますが、心理学的に見ると次のような違いがあります。

- 怠け癖:体を動かすエネルギーが足りない、無気力さが中心

- 先延ばし癖(プロクラステイネーション):やらなきゃいけないと分かっていながら「不安・面倒・ストレス」から逃げ、他のことに置き換える

例えるなら、怠け癖は「エンジンがかからない車」、先延ばし癖は「違う道に逸れてしまう車」のようなものです。

「怠け=性格」ではなく脳の仕組みが関係している

多くの人が「怠けるのは性格の問題」「自分は意志が弱いだけ」と考えがちです。

しかし心理学や脳科学の研究によると、怠け癖には脳の仕組みが大きく関わっています。

- 快楽を優先する脳の性質(すぐに気持ちよくなる行動を選びやすい)

- 不快な感情を避ける傾向(失敗の不安や面倒さから逃げようとする)

- 意思決定に使うエネルギーの限界(考えすぎると行動できなくなる)

つまり、怠け癖は単なる「怠け者のレッテル」ではなく、誰にでも起こりうる人間の自然な反応なのです。

怠け癖が起こる心理学的な原因

怠け癖には、「やる気がないから」や「性格がだらしないから」という単純な理由だけでなく、心理学で説明できる複数の要因があります。ここでは代表的な理論を分かりやすく紹介します。

プロクラステイネーション理論|不快な感情を避ける心の動き

「プロクラステイネーション」とは、先延ばしの心理現象を指します。

やらなきゃいけないと分かっていても、「失敗したらどうしよう」「やるのが面倒」という不快な気持ちを避けるために、別の楽なことに手を伸ばしてしまうのです。

例:宿題を前にした学生が「ちょっとだけSNSを見よう」と思い、そのまま時間が過ぎる。

時間割引理論|目先の快楽を優先してしまう脳のクセ

時間割引とは、将来の大きな利益より、目の前の小さな報酬を選びやすい心理のことです。

人間の脳は「今すぐ手に入る快楽」に強く反応するため、つい怠けてしまいます。

例:健康のために運動すべきと分かっていても、「今は動画を見たい」という欲求に負ける。

自己決定理論|内発的動機づけが弱いと怠けやすい

自己決定理論では、人が行動する理由を「外発的動機(ご褒美や罰)」と「内発的動機(自分がやりたい)」に分けます。

怠け癖は、やらされ感が強いときに出やすく、逆に「自分で選んだこと」だと集中できます。

例:上司に命じられたタスクは面倒に感じるが、自分の趣味なら夜更かししてでも没頭する。

意思決定疲労|判断が多いと行動が止まる理由

人は1日の中で判断できる回数に限界があります。

服を選ぶ・返信する・計画を立てる……といった小さな決断を繰り返すうちに脳が疲れてしまい、最後には「やるべきことを後回しにする=怠ける」という選択をしてしまうのです。

例:夕方になると「今日はもう疲れたから明日でいいや」と思うのは、意思決定エネルギーが枯渇しているから。

パーキンソンの法則|締切がないと行動が膨張する

パーキンソンの法則とは、仕事は与えられた時間いっぱいに膨らむという法則です。

締切がないタスクは「いつでもできる」と感じ、結局ダラダラと先延ばしにしてしまいます。

例:2時間でできる仕事でも、1週間の期限を与えられると1週間かかってしまう。

👉 まとめると、怠け癖は 感情回避・脳の報酬システム・動機づけ不足・意思決定の限界・時間の認知の仕方 など、複数の心理的要因が重なって生じるものだと言えます。

怠け癖が「甘え」とは言えない理由

怠け癖は「性格の弱さ」や「努力不足」と考えられがちです。ですが、心理学的に見るとこれは自然な反応でもあり、必ずしも「甘え」とは言えません。ここでは、その背景を解説します。

快楽原則|苦痛を避けるのは自然な心理

精神分析のフロイトが提唱した快楽原則によると、人間は本能的に「苦痛を避けて快楽を求める」傾向があります。

これは人類が生き残るために備わった性質であり、決して弱さや甘えではありません。

例:嫌な仕事を前にして、つい動画やお菓子に逃げるのは「快楽を求める脳の仕組み」が働いているからです。

現状維持バイアス|変化を避ける人間の習性

人間の脳は新しいことに挑戦するよりも、現状を維持する方が安心と感じやすい構造を持っています。

そのため、行動を起こすよりも「今のままでいいや」と思ってしまうのです。

例:運動を始めたいと思っても、「今日はやめておこう」と先延ばしするのは、現状維持バイアスが影響している可能性があります。

怠け癖で自己嫌悪に陥る悪循環

怠け癖を「甘え」と決めつけてしまうと、次のような悪循環に陥る可能性があります。

- 行動できない

- 「自分はダメだ」と自己否定

- 自己嫌悪からさらにやる気が低下

- 結果としてまた怠けてしまう

このように、怠け癖は性格ではなく心理的な仕組みに根ざしているため、「甘え」ではなく「人間らしい反応」と捉え直すことが大切です。

怠け癖を克服するための科学的アプローチ

怠け癖を直すには、単に「根性で頑張る」だけでは続きません。

心理学の研究や行動科学の知見を取り入れることで、誰でも実践できる克服の方法があります。ここでは代表的なアプローチを紹介します。

スモールステップ法|小さな成功体験で行動を積み重ねる

大きな目標に一気に取り組もうとすると、脳は負担を感じて逃げやすくなります。

そこで有効なのが「スモールステップ法」。これは目標を細かく分け、達成感を積み重ねる方法です。

例:本を1冊読むのではなく、「今日は1ページだけ読む」と決める。 → 達成感が得られ、自然に次の行動につながります。

行動開始のハードルを下げる|アクティベーション・エネルギーの活用

心理学では「行動を始めるときが一番エネルギーを使う」と言われます。

つまり、始める瞬間さえ突破すれば流れに乗れるのです。

工夫の例:

- 勉強する机にあらかじめ教材を広げておく

- 運動用の服を前日に用意しておく

→ こうすることで「始めるハードル」が下がり、怠けにくくなります。

習慣化の仕組みを取り入れる|毎日自動的に動ける工夫

人間の脳は「習慣」によって自動的に動けるように設計されています。

ポイントは小さな行動を毎日同じタイミングで繰り返すことです。

例:朝起きたら必ず机に座る、夜寝る前に5分片付ける。

→ 習慣化すると、努力ややる気に頼らなくても自然に行動できます。

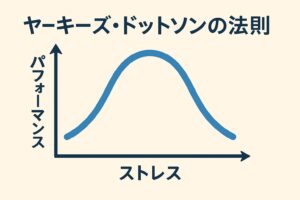

ヤーキーズ=ドットソンの法則|適度なプレッシャーを利用する

心理学の研究によれば、人は緊張感がゼロでも強すぎても行動できないことが分かっています。

最もパフォーマンスが高まるのは「適度なプレッシャー」がある状態です。

工夫の例:

- 締切を自分で決めて人に宣言する

- 小さなご褒美を設定してやる気を引き出す

これにより、適度なストレスが行動力を後押しします。

日常でできる怠け癖の対策法

怠け癖を克服するためには、心理学的な理論を理解するだけでなく、日常で実践できる具体的な工夫が大切です。ここでは初心者でもすぐに取り入れられるシンプルな方法を紹介します。

タスクを分割して「最初の一歩」を小さくする

大きなタスクは脳に「負担が大きい」と感じさせ、怠けに直結します。

そこで有効なのが、小さなステップに分解することです。

例:

- 「部屋を片付ける」 → 「机の上の本を1冊だけ片付ける」

- 「ブログ記事を書く」 → 「見出しだけ決める」

小さな成功体験が積み重なり、自然と次の行動につながります。

締切を自分で設定してパーキンソンの法則を逆利用

締切がないと仕事はだらだら膨張します(パーキンソンの法則)。

これを逆に利用し、自分で締切を設定することで行動力を高められます。

工夫の例:

- タイマーを20分にセットして作業する「ポモドーロ・テクニック」

- 「今日中にここまで終わらせる」と小さな期限を作る

自己効力感を高める工夫|「できる」という感覚を育てる

「どうせ自分にはできない」と思うと、行動は止まってしまいます。

逆に「少しならできそう」と感じられると、やる気が湧きます。これを自己効力感と呼びます。

工夫の例:

- 達成できたことをメモして見返す

- できた部分に意識を向けて自分を褒める

小さな成功体験を重ねることで、自己効力感が高まり怠け癖も減っていきます。

休む勇気も大切|リフレッシュと怠けの違いを理解する

怠け癖を直そうとするあまり、「休む=悪いこと」と考えてしまう人もいます。

しかし実際には、適度な休息は集中力を回復させ、結果的に効率を高めます。

- 怠け:やるべきことから逃げ続けて自己嫌悪につながる

- リフレッシュ:意識的に休みを取り、その後の行動につなげる

この違いを理解することが、長期的に怠け癖を克服するポイントです。

まとめ|怠け癖は性格ではなく心理学で克服できる

怠け癖は「自分が怠け者だから」「意志が弱いから」と思われがちですが、実際には脳の仕組みや心理的な反応によって起こる自然な現象です。性格の問題ではなく、誰にでも起こりうることなのです。

原因を知ることで「怠け=甘え」の思い込みから解放される

怠け癖の背後には、

- 不快な感情を避けようとする心理(プロクラステイネーション理論)

- 目先の快楽を優先する脳のクセ(時間割引理論)

- やらされ感による動機づけの弱さ(自己決定理論)

など、科学的に説明できる要因があります。

これらを理解することで「怠ける自分=ダメ」という思い込みから解放され、自己否定の悪循環を断ち切れます。

小さな行動と習慣化で、先延ばしは改善できる

怠け癖の克服には、根性論よりも仕組みづくりが有効です。

- タスクを小さく分けて「最初の一歩」を踏み出す

- 始めるハードルを下げて行動をスムーズにする

- 習慣化によって自動的に動けるようにする

- 適度な締切やプレッシャーを利用する

このように、小さな工夫を積み重ねることで「怠け癖 → 行動習慣」へと変えていくことができます。