「問題を解決しようとすればするほど、なぜか悪化してしまう…そんな経験はありませんか?」

子どもの不登校に悩んでいる、夫婦関係で同じケンカを繰り返してしまう、職場で部下に指示しても全然動かない――。一生懸命取り組んでいるのに、なぜかうまくいかないとモヤモヤしている方は多いはずです。

そんなときに役立つのがMRIアプローチ。これは「短期療法(ブリーフセラピー)」の一派で、原因を掘り下げるのではなく「問題を維持している解決の試み」に注目する心理学的手法です。

本記事では、MRIアプローチの基本的な考え方、一次変化と二次変化の違い、代表的な技法、実際の応用例や解決志向アプローチとの比較まで、分かりやすく解説します。

「悪循環を断ち切る」視点を知れば、家庭や仕事の人間関係が楽になるかもしれません。ぜひ最後まで読んでくださいね。

MRIアプローチとは?心理学における基本的な定義

MRIアプローチとは、アメリカ・カリフォルニア州の「メンタルリサーチインスティテュート(MRI)」で生まれた短期療法(ブリーフセラピー)の一派です。

従来の心理療法が「問題の原因を深く掘り下げて理解しよう」とするのに対し、MRIアプローチはもっとシンプルな発想をとります。ポイントは、「問題そのもの」ではなく「解決しようとする試み」に注目するという点です。

短期療法(ブリーフセラピー)の一派としての位置づけ

ブリーフセラピーはその名の通り「短期間で効果を目指す心理療法」です。一般的なカウンセリングが数十回に及ぶこともあるのに対し、MRIアプローチは平均10回以内で成果が出るケースが多いとされています。

「なるべく早く生活を改善したい」「コストを抑えて心理支援を受けたい」といったニーズに応えられるのが特徴です。

「問題解決」ではなく「解決の試み」に注目する考え方

MRIアプローチでは、「問題が続いている理由は、今までの解決の仕方そのものにある」と考えます。

例えば:

- 子どもが宿題をしない → 親が毎日怒る → 子どもは反発してさらに宿題をしなくなる

この場合、「怒る」という行為が実は問題を悪化させているのです。

つまり、「なぜ問題が起きたのか」よりも「その問題を維持している行動は何か」を見つけて変えるのがMRIアプローチの特徴です。

家族療法やコミュニケーション理論との関係

MRIアプローチはもともと家族療法の流れから発展しました。家族や人間関係の中で「ある行動が別の行動を引き起こす」というシステム的な視点を重視します。

また、背景にはグレゴリー・ベイトソンらが提唱したコミュニケーション理論(ダブルバインドなど)があります。人の問題は単独で存在するのではなく、周囲との関わり方の中で作られる、という考え方です。

✅ まとめると:

- MRIアプローチは短期療法の一派

- 「問題そのもの」ではなく「解決の試み」に注目する

- 家族療法やコミュニケーション理論の影響を受けて発展した

このように、シンプルながらも日常の人間関係に直結する心理学的手法です。

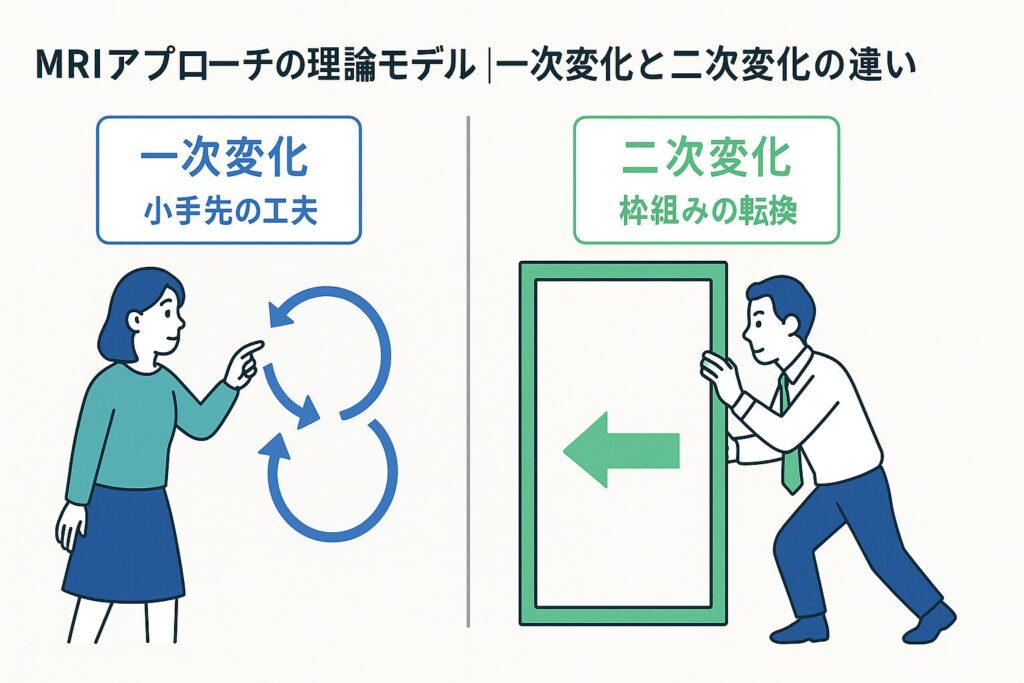

MRIアプローチの理論モデル|一次変化と二次変化の違い

MRIアプローチを理解するうえで欠かせないのが、「一次変化」と「二次変化」という理論モデルです。これは「なぜ問題が解決しないのか」を説明する基本の枠組みであり、初心者でも直感的に理解しやすい考え方です。

「同じ解決方法の繰り返し」が問題を維持する理由

私たちは困ったことがあると、つい「前と同じ方法」で解決しようとします。

しかし、その方法自体がうまくいかない場合、繰り返せば繰り返すほど逆効果になります。

例:

- 夫婦喧嘩 → 仲直りしようと一方が謝り続ける → もう一方は「どうせまた謝る」と考え態度を改めない

- 不登校の子ども → 親が「学校に行きなさい」と強く言う → 子どもは余計にプレッシャーを感じて引きこもる

このように、「解決の試み」自体が問題を維持してしまう悪循環を説明するのがMRIアプローチです。

一次変化(小手先の工夫)と二次変化(枠組みの転換)

- 一次変化:今までと同じ枠組みの中で工夫すること

- 例:叱り方を優しくする、声かけの時間を変える

- しかし、根本は変わらないため効果が薄い

- 二次変化:枠組みそのものを変えること

- 例:無理に登校させるのではなく「今日は休んでもいい」と伝える

- プレッシャーが減ることで子どもが自発的に動き出す

👉 MRIアプローチでは、「一次変化」ではなく「二次変化」を促すことが解決のポイントとされています。

リフレーミングやパラドックス技法などの代表的手法

MRIアプローチでよく使われる技法には以下のようなものがあります。

- リフレーミング(枠組みの再定義)

- 問題を別の意味でとらえ直す

- 例:「反抗的な子ども」→「自立心が強い子」

- パラドックス技法(逆説的介入)

- あえて問題行動を続けるよう指示する

- 例:「今夜も夫婦げんかをしてください」と言うと、意識的になりかえって喧嘩が減る

- 小さな変化の導入

- 日常のパターンを少し変えるだけで悪循環を断ち切る

- 例:毎朝注意していたことを、あえて1日だけ見守る

✅ まとめると:

- 問題は「解決の試み」の繰り返しで維持される

- 一次変化ではなく、二次変化を起こすことが重要

- リフレーミングやパラドックス技法で枠組みを変える

シンプルながら「視点をズラす」ことで大きな変化を生むのがMRIアプローチの真髄です。

MRIアプローチを発展させた心理学者と歴史的背景

MRIアプローチは、単なる技法の集合ではなく、特定の研究者たちが築き上げた理論的背景があります。ここでは、その成り立ちと主要人物を整理しておきましょう。

ポール・ワツラウィックと「問題は解決の試みにある」という名言

ポール・ワツラウィックは、MRIアプローチを世界的に広めた中心人物です。

彼の代表的な言葉が、「問題は解決の試みにある」。

これは「問題そのものよりも、それを解決しようとするやり方が問題を長引かせている」という意味です。

例えるなら、ドアが開かないときに「同じ鍵を何度も回す」ことに必死になっているようなものです。鍵を変えない限り、ドアは開かない=つまり二次変化が必要、ということを示しています。

ドン・ジャクソン、ジョン・ウィークランドらMRI研究所のメンバー

- ドン・ジャクソン:家族療法の先駆者であり、MRIの創設メンバー。心理学に「家族システム」という視点を持ち込んだ人物。

- ジョン・ウィークランド:MRI短期療法の実践的マニュアルを作り、現場での活用を推進した実務家。

- リチャード・フィッシュ:医師の立場から短期療法を支え、臨床研究をまとめた。

この3人を中心に、MRIアプローチは「心理療法をもっと短期で効果的にする」という方向で発展していきました。

ベイトソンのダブルバインド理論からの影響

MRIアプローチの理論的土台には、グレゴリー・ベイトソンの研究があります。

彼は「ダブルバインド理論」を提唱しました。これは、

- 矛盾する2つのメッセージを同時に受け取ると、人は強いストレスを感じ、適応が難しくなる

というものです。

この考え方は、家族内のコミュニケーションが問題を作り出す仕組みを説明するのに役立ち、MRIアプローチに大きな影響を与えました。

✅ まとめると:

- ワツラウィックが「問題は解決の試みにある」と理論を打ち出した

- ジャクソン、ウィークランド、フィッシュらが実践と体系化を進めた

- ベイトソンのコミュニケーション理論が基盤となっている

つまり、MRIアプローチは「理論 × 実践 × システム思考」が融合した心理療法なのです。

MRIアプローチの実践例と効果

MRIアプローチは「理論は分かったけれど、実際どう使うの?」という声に応えられるのが魅力です。ここでは、家庭・職場・教育現場という3つのシーンでの実践例を紹介します。

家族療法での活用(不登校・夫婦関係・依存症)

家族療法では、MRIアプローチがよく用いられます。

- 不登校:子どもに「学校に行け」と言い続けるのではなく、あえて「今日は休んでもいい」と伝えることでプレッシャーを減らす。結果として、子どもが安心し、自ら登校を選ぶことがある。

- 夫婦関係:片方が常に謝って仲直りを試みると、もう片方は態度を変えなくなる。そこで「謝るのをやめる」という行動変化が、関係性の再構築につながる。

- 依存症:家族が「やめさせよう」と必死に説得するほど、本人は逆に反発する。そこで「やめさせようとしない」ことで、本人の自主性を刺激する。

👉 ポイントは、悪循環を生む「解決の試み」を断ち切ることです。

職場での応用(部下が動かない→信頼して任せる)

職場でも同じ発想が役立ちます。

- 上司が「やれ!」と強く指示しても、部下は萎縮してさらに動かなくなる

- 逆に「君を信頼しているから任せる」と伝えると、責任感が芽生え、行動が増える

これは「命令」という一次変化から、「信頼して任せる」という二次変化へと枠組みを切り替える実践例です。

教育現場での実践(叱るよりも良い行動を褒める)

学校でも同じです。

- 宿題を忘れる子に「なぜやらないの!」と叱り続けても改善しない

- 「今日は提出できたね、よく頑張った」と良い行動を褒めることで、子どもは自発的に続けようとする

つまり、叱責という「問題維持の解決策」から、肯定的な強化という「新しい枠組み」へ転換するのです。

✅ まとめると:

- 家族療法では「不登校・夫婦関係・依存症」に効果的

- 職場では「命令」から「信頼」への転換が鍵

- 教育現場では「叱責」ではなく「賞賛」が有効

MRIアプローチは、私たちの日常の人間関係にそのまま応用できる「実践的な心理学」だといえます。

MRIアプローチと解決志向アプローチの違い

心理学の実践現場では、MRIアプローチと解決志向アプローチ(Solution Focused Approach: SFA)がよく比較されます。どちらも短期療法に分類されますが、アプローチの視点は大きく異なります。

問題に注目するMRI vs 未来の目標に注目する解決志向

- MRIアプローチ

- 「問題が続いているのはなぜか?」ではなく、「どんな解決の試みが問題を維持しているのか?」に注目。

- 例:不登校の子に「行きなさい」と言うほど逆効果 → その「解決の試み」を変える。

- 解決志向アプローチ(SFA)

- 過去や問題に焦点を当てず、「未来にどうなりたいか?」を描き、そのための小さな一歩を見つける。

- 例:「もし奇跡が起きて明日から学校に行けるようになったとしたら、どんな一日になりますか?」と質問する。

👉 両者の違いを一言でまとめると、

- MRI=問題の悪循環を断つ

- SFA=望ましい未来を描く

状況に応じた使い分けのポイント

- 問題が明確で、悪循環のパターンが見えるとき → MRIアプローチが有効

- 未来へのモチベーションを高めたいとき → 解決志向アプローチが適している

- 葛藤が複雑な家族問題など → まずMRIで「悪循環を断ち」、その後SFAで「未来像を描く」流れが効果的

両方を組み合わせた実践例

実際の現場では、2つを組み合わせて使うこともあります。

例:

- MRIアプローチで「親が子どもを叱る → 余計に動かない」というパターンを中断する

- 解決志向アプローチで「子どもが自分で動けるようになった未来」を具体的に描く

このように、「過去の悪循環を断ち → 未来の行動を育てる」という二段構えが可能です。

✅ まとめると:

- MRIは「悪循環を断つ」

- 解決志向は「未来を描く」

- 状況によって使い分けたり組み合わせたりできる

両方を理解しておくと、実践の幅が広がります。

MRIアプローチのメリット・デメリット

MRIアプローチは「短期で成果を出しやすい」ことから広く注目されていますが、すべてのケースに万能というわけではありません。ここでは、メリットとデメリットを整理し、実際に活用するときの注意点を見ていきましょう。

短期で効果を期待できる利点

- 平均10回以内の面接で成果が出やすいとされる

- 「問題を深掘りする」よりも「悪循環を止める」ことに集中するため、行動変化が早く現れる

- コスト効率が高く、忙しい人や長期通院が難しい人に適している

- 小さな変化を積み重ねるので、日常生活にすぐ応用できる

👉 例えば、不登校の子に「登校日を1日増やす」といった小さな変化を起こすことで、数週間で大きな改善につながることがあります。

「すべてのケースに万能ではない」という限界

- 深刻なトラウマや長期的な精神疾患には、MRIアプローチ単独では不十分なことがある

- 「短期で解決できること」が前提になるため、慢性的・複雑なケースでは効果が限定的

- クライエント自身や家族が「新しい行動を試す」ことに抵抗を示すと進みにくい

つまり、「早く変化を起こしたいケース」には強みがある一方、「深く心を癒やす必要があるケース」には限界があるのです。

他の心理療法と併用する重要性

MRIアプローチは、単独で使うよりも他の心理療法と組み合わせると効果的です。

- 認知行動療法(CBT)と併用 → 行動の変化だけでなく、思考パターンの修正もできる

- 解決志向アプローチ(SFA)と併用 → 悪循環を断ちつつ、未来への希望を描ける

- 家族療法や精神分析的アプローチと補完的に使う → 問題の構造を多面的にとらえられる

✅ まとめると:

- メリット:短期的・実践的で効果が早い

- デメリット:万能ではなく、慢性的・深刻な問題には限界あり

- 最適解:他の心理療法と組み合わせることで強みを活かせる

まとめ|MRIアプローチを理解して生活や仕事に活かそう

ここまで見てきたように、MRIアプローチは「問題を解決する」のではなく「問題を悪化させている解決の試みを断ち切る」心理学的手法です。短期での変化を重視するため、家庭・職場・教育現場など、身近なシーンに応用できるのが魅力です。

問題を解決するのではなく「悪循環を断ち切る」視点が大切

- 「なぜ起きたのか?」ではなく「なぜ続いているのか?」に注目する

- 悪循環を生む行動を変えるだけで、新しい可能性が開ける

- 例:叱る→反発の連鎖を断ち切り、「見守る」「褒める」へシフト

日常やビジネスに応用できるシンプルな心理学的手法

- 家庭:子どもの不登校や夫婦関係のすれ違いに柔軟に対応できる

- 職場:部下に命令する代わりに「信頼して任せる」ことで行動を促せる

- 教育:叱責から「成功体験を褒める」方向に切り替えると学習意欲が上がる

👉 難しい専門知識がなくても、「行動の枠組みを変える」という視点はすぐに取り入れられます。

学習を深めたい人におすすめの次のステップ(解決志向やブリーフセラピー)

- MRIアプローチを理解したら、解決志向アプローチ(SFA)を学ぶとより実践的になる

- さらに幅広い視点を得たいなら、認知行動療法(CBT)や家族療法も合わせて学ぶと効果的

- これらを組み合わせることで、「過去の悪循環を断ち、未来の希望を描く」実践が可能になる

✅ 最後にまとめると:

- MRIアプローチは短期的で実践的な心理学的アプローチ

- 問題を「断ち切る」視点が日常生活や仕事に役立つ

- 他の心理療法と合わせて使うとさらに効果が高まる

心理学に詳しくなくても、少し視点を変えるだけで人間関係や日常の悩みを改善できる──それがMRIアプローチの魅力です。