この記事では、動機づけ(モチベーション)の基礎から、

自己決定理論・期待×価値理論などの有名心理学モデル8選、

さらに“やる気が下がる理由”や“科学的にモチベを上げる方法”まで

わかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

動機づけとは?意味と基本を初心者向けにわかりやすく解説

「動機づけ(モチベーション)」という言葉は、

“やる気” とほぼ同じ意味で使われることが多いですが、

心理学的にはもっと広く、もっと深い概念です。

ここでは、まず 「動機づけとは何か?」 を

分かりやすく整理します。

動機づけの定義:行動を起こし・続け・方向づける心理的エネルギー

心理学では、動機づけを

行動を起こし(開始)、続け(維持)、どの方向に進むか(選択)を決める心理的エネルギー

と定義します。

例えるなら、

車のエンジン(開始)+アクセル(維持)+ハンドル(方向)

この3つがまとまった“心の力”が動機づけです。

つまり、

- 「始められない」

- 「続かない」

- 「何をしたらいいか分からない」

という悩みは、すべて動機づけが関係しています。

動機づけは「強い・弱い」だけでなく、

“どういう種類の動機づけなのか” が行動の質を決める点も重要です。

モチベーションと「やる気」の違い

日常では、モチベーション=やる気とされがちですが、

心理学では 別もの として扱われます。

- やる気:その瞬間の気分・テンション

- 動機づけ(モチベーション):行動を支える仕組み・心理プロセス

たとえば「やる気はあるけど行動できない」経験はありませんか?

これは、

- 自己効力感(できる気がする感覚)が低い

- 目標が曖昧

- 負荷が大きい

- 意味が分からない

など、動機づけの仕組みが整っていないことで起こります。

つまり

“気分の上下”ではなく、“行動のメカニズム”を理解することが本質。

動機づけが上下する理由(心理メカニズムの基礎)

動機づけは、

脳と心理の仕組みによって上下する“自然な現象”です。

主に次の4つが影響します。

- 成功できそう(期待)

→「できそう」と思えるほど動機づけが上がる - やる価値や意味がある(価値)

→「やる理由」が弱いと続かない - 環境・ストレス要因(負荷)

→ 曖昧・理不尽なストレスはやる気を奪う - 報酬の慣れ(快楽適応)

→ ご褒美はすぐに慣れて効果が薄れる

特に重要なのは、

人は“未来の自分の気分”を正確に予測できないという点です(感情予測のエラー)。

そのため、

- 始める前に不安で重く感じる

- 始めてみたら案外できる

- 続けるうちに慣れる

という現象が自然に起こります。

つまり、動機づけとは

「変化する気分」ではなく、「再現できる仕組み」

として理解するのがポイントです。

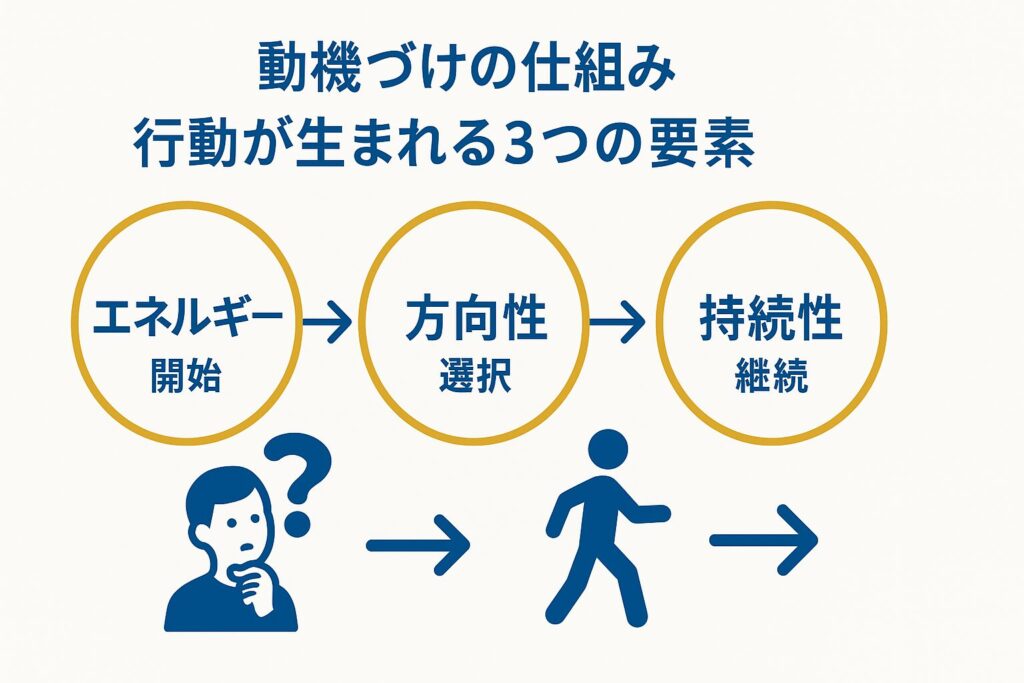

動機づけの仕組み|行動が生まれる3つの要素(エネルギー・方向性・持続性)

動機づけは「やる気の強さ」だけでは説明できません。

心理学では、行動が生まれるプロセスを 3つの要素 に分解して考えます。

- 行動を“始める力”(エネルギー)

- 行動の“方向性”を決める力

- 行動を“続ける力”(持続性)

この3つがそろって初めて、人は行動できるようになります。

行動を“始める力”が生まれる条件

行動のスタートには、次の2つが欠かせません。

- 「できるかもしれない」という感覚(自己効力感)

- 「やる価値がある」という意味づけ(価値・目的)

この2つが揃うと、人は自然に行動を起こしやすくなります。

たとえば、

- ダイエット →「やれば減りそう」+「痩せたら嬉しい」

- 勉強 →「やれば覚えられそう」+「資格を取りたい」

逆に、どちらかが欠けていると、

- 「できる自信がない」

- 「やる意味が分からない」

となり、行動のエネルギーが生まれません。

行動の“選択”を決める心理プロセス

次に必要なのが、

“何を選ぶか” を決める心理プロセスです。

人は行動を選ぶとき、無意識に以下を比較しています。

- 効果(得られる価値)

- コスト(時間・労力・ストレス)

- リスク(失敗の可能性)

- 代替案(他に楽な選択があるか)

この比較によって、

- 勉強するか

- YouTubeを見るか

- 寝るか

- SNSを見るか

が決まります。

行動を“継続する力”が途切れる理由

継続できない理由の多くは、

心理的・環境的な仕組み にあります。

- 負荷が高すぎる(ストレス過多)

- 成果が見えない(フィードバック不足)

- 報酬に慣れる(快楽適応)

- 障害が多い(環境の悪さ)

特に重要なのが、

人は短期的な不快感を過大評価し、長期的な利益を過小評価するという脳のクセ(時間割引)です。

そのため、

- 最初の3日が辛い

- 1週間後は慣れてくる

- 1ヶ月後は“やらないと気持ち悪い”

という流れが起きやすいのは、心理学的に自然な現象です。

仕組みを理解すると「やる気に振り回されない」

ここまでの3要素(始める/選ぶ/続ける)を理解すると、

モチベーションを維持しやすくなります。

動機づけは、

気分の問題ではなく“再現可能なメカニズム” だからです。

まとめると、

- 行動は「気分」ではなく「仕組み」で決まる

- 動機づけは“コントロールできる心理プロセス”

- 自分に合う環境や設定を整えれば、モチベーションを維持しやすい

ということです。

内発的動機づけと外発的動機づけの違い|心理学にもとづくメリット・デメリット

動機づけには大きく分けて 「内発的動機づけ」 と 「外発的動機づけ」 の2種類があります。

この2つの違いを理解すると、

「なぜ行動できないのか?」「どうすれば続くのか?」

という疑問が一気にクリアになります。

まずはそれぞれの特徴を分かりやすく見ていきましょう。

内発的動機づけとは?(興味・価値・好奇心)

内発的動機づけとは、

行動の原動力が外側ではなく自分の内側にある状態のこと。

具体的には、

- 「面白いからやりたい」

- 「もっと上達したい」

- 「自分の価値観に合っている」

- 「できたら気持ちいい」

こうした“内側の満足感”が行動を支えます。

わかりやすい例

- 趣味に没頭する

- 好きなゲームに集中する

- 得意な分野を勉強しているとき

- 好奇心で調べ物をする

内発的動機づけの強みは、

長く続きやすく・深く集中しやすい(フローに入りやすい)ことです。

外発的動機づけとは?(報酬・評価・締切)

一方、外発的動機づけとは、

行動の理由が外側(報酬・評価・圧力)にある状態のこと。

- ご褒美がもらえる

- 褒められる

- テストで点数を取るため

- 締切があるから

- 怒られたくない

外発的動機づけは、

短期的には非常に強力で、「とりあえず行動する」には役立ちます。

しかしデメリットとして、

- 報酬に慣れる(快楽適応)

- やらされ感が強まる(コントロールされている感)

- 自律性が失われると長続きしない

という点があります。

外発→内発へ変わる仕組み(自己決定理論)

心理学では、

外発的動機づけは内発的動機づけに変換できると説明されています。

その鍵となるのが

自己決定理論(SDT:Self-Determination Theory)。

SDTによると、人が内発的に行動するためには

以下の3要素が必要です。

- 自律性:自分で決めている感覚

- 有能感:できそう・上達している感覚

- 関係性:応援されている・つながりを感じる

外発的理由で始めた行動でも、

- 選択肢を自分で決める

- 小さく成功して“できる感”を得る

- 誰かに応援される・共有できる

といった環境が整うと、

内発的にやりたい気持ちへ変化していきます。

仕事・勉強での使い分け(内発が最強とは限らない)

よく「内発的動機づけが一番いい」と言われますが、

実は 外発も重要 です。

● 外発が向いている場合

- 苦手分野

- 危険がある行動(締切必須の業務など)

- 最初の一歩を踏み出すとき

● 内発が向いている場合

- 長期的な学習

- 創造的な仕事

- 上達・自己成長

- 趣味・研究

そして現実の行動は、

内発と外発が“混ざった状態”がほとんどです。

大切なのは、

「どうやって外発を使い、どう内発につなげるか?」

という“設計”。

この視点を理解しておくと、

仕事・勉強・習慣づくりの成果が大きく変わります。

動機づけを理解するための有名心理学理論8選

動機づけを深く理解するには、

科学的に証明された“心理学の理論”を押さえることが最も近道です。

ここでは、数多くある理論の中から、

初心者でも使いやすく、実生活や仕事に応用しやすい 8つの代表モデル を厳選して紹介します。

どれも「行動が起こる理由」「続かない理由」を

“仕組み”として理解できる必須理論です。

① 自己決定理論(自律性・有能感・関係性)

動機づけ理論の中で最も影響力があるのが、

自己決定理論(Self-Determination Theory, SDT)。

人が主体的に動くためには、次の3つが必要だと説きます。

- 自律性:自分で選んでいる感覚

- 有能感:できる・上達している実感

- 関係性:応援・つながり・安心感

これらが満たされるほど、

内発的動機づけ(やりたい気持ち)が強くなり、長く続きます。

例:

- 勉強:自分で科目を選ぶ+小さな成功体験+誰かと学ぶ

- 仕事:裁量がある+スキルが伸びる+職場の雰囲気が良い

「やる気は環境で決まる」という最重要の考え方です。

② 期待×価値理論(成功予測 × 価値の大きさ)

この理論は非常にシンプル。

動機づけは 期待 × 価値 で決まると説明します。

- 期待:うまくいくと思える確率

- 価値:それを達成する意味・メリットの大きさ

どちらかがゼロなら、行動はゼロ。

例:

- 期待が低い(どうせ無理)は行動できない

- 価値が低い(やる意味ない)も行動できない

つまり、

- 「できそう」

- 「意味がある」

この2つを高めることがモチベの鍵になります。

③ 目標設定理論(具体性・挑戦・締切)

ロック&レイサムによる目標設定理論は、

「よい目標ほどモチベが高まり、達成率も上がる」

という研究に基づいています。

良い目標の条件(5原則)

- 具体的である

- 挑戦度が適切

- 測定できる

- 締切がある

- フィードバックがある

曖昧な目標(例:頑張る、勉強する)は、

脳が何をすればいいか判断できず、行動が起きにくくなります。

④ フロー理論(没頭・集中のメカニズム)

フローとは、

「めちゃくちゃ集中して、時間の経過をほとんど感じない状態」状態のこと。

チクセントミハイによるこの理論は、

パフォーマンスと幸福度を最大化する心理状態として有名です。

フローが生まれる条件

- スキルと課題のレベルが合っている

- 明確な目標がある

- フィードバックがある

ゲームやスポーツ、創作などで起きやすく、

内発的動機づけと深くつながっています。

⑤ 強化理論(報酬と行動の仕組み)

スキナーによる「オペラント条件づけ」。

行動は

- ご褒美で増え

- 罰で減る

というシンプルな法則で説明されます。

ただし、過剰に報酬を与えると、

- 報酬に慣れる(快楽適応)

- 内発的動機づけが消える(アンダーマイニング)

などの弊害も。

使う場面を間違えると逆効果になるため、

扱い方にコツが必要な理論です。

⑥ 自己効力感理論(“できる感覚”が行動を決める)

アルバート・バンデューラによる理論。

人が行動できるかどうかは、

「自分はできる」と思える感覚(自己効力感) で決まるという考え。

この感覚は次の4つで強まります。

- 過去の成功体験

- 似た人の成功を見た「代理経験」

- 周囲からの言葉(励まし)

- 心の状態(疲労・緊張の度合い)

意思の力ではなく、

“できる気がするかどうか” が行動の分かれ道です。

⑦ 達成動機理論(成功欲求と失敗回避の綱引き)

アトキンソンの理論。

人が行動するときは、

- 成功したい気持ち

- 失敗を避けたい気持ち

が同時に働いています。

失敗回避の気持ちが強いと、

- 先延ばし

- 完璧主義

- 逃避

などの行動が起こりやすくなります。

逆に、

小さな成功体験を積むほど、成功動機が高まる

という構造があります。

⑧ チャレンジ・ヒンドランス・ストレスモデル(良い負荷と悪い負荷)

ストレスには2種類あるというモデル。

- チャレンジ・ストレス(良い負荷)

→成長するための刺激。やる気が上がる。 - ヒンドランス・ストレス(悪い負荷)

→理不尽・曖昧・不公平などのストレス。やる気を奪う。

同じ“忙しさ”でも、

意味のある忙しさは挑戦となり、

意味のない忙しさは消耗になるという考え方です。

仕事のモチベ管理で非常に使えます。

動機づけが下がる原因|心理学モデルでわかる“やる気低下の正体”

心理学的には、

“特定の条件がそろうと、誰でも必ず動機づけが下がる”

ことがわかっています。

ここでは “なぜやる気が下がるのか” を、

4つの主要な心理メカニズムから解説します。

①自己効力感が低い(できる気がしない)

行動できない原因の最も有名なものが、

自己効力感(自分はできるという感覚)の低下です。

- 「どうせ無理だろう」

- 「続けられる気がしない」

- 「上手くいくイメージが湧かない」

こうした“できなさそう感”が強いと、

エネルギーは湧きません。

心理学では、

「人はできると思うことしかしない」

と言われるほど、自己効力感は行動の条件。

★ 自己効力感が下がる要因

- 過去の失敗

- 先延ばしの積み重ね

- 完璧主義

- 比較による劣等感

- 疲労・ストレス

“できる感覚”が弱まると、

行動は止まるのではなく「そもそも始まりません」。

②価値や意味が不明確(やる理由が曖昧)

次に重要なのが、

行動の“意味”が見えなくなる状態です。

- 「なんでこれをやっているんだろう…」

- 「目的が見えない」

- 「やる価値を感じない」

こうなると、行動の方向づけが消え、

自然とモチベは下がります。

心理学では、

価値観と行動のズレは、モチベ低下の最大の原因のひとつ

とされています。

例:

- 試験勉強 → 将来のイメージが曖昧

- 仕事 → 意味のない作業に感じる

- ダイエット → 目的が“義務”になっている

価値(意味)が明確であるほど、

行動は続きやすくなります。

③ヒンドランス・ストレス(曖昧・理不尽・不安)

同じ「忙しさ」でも、

- 意味のある忙しさ → やる気が出る(チャレンジ)

- 意味のない忙しさ → 消耗する(ヒンドランス)

これは前の章で紹介した

チャレンジ・ヒンドランス・ストレスモデルの考え方です。

ヒンドランス・ストレスの特徴

- 曖昧(何をすればいいのか不明)

- 理不尽

- 他者からの圧力

- リスク・不安が大きい

- コントロールできない

こうした“悪い負荷”は、

行動の持続性を強烈に奪います。

特に曖昧さと不安は、

脳が「危険」と認識して避けようとするため、やる気は急降下します。

④快楽適応(報酬に慣れてしまう心理)

外的報酬(お金・褒められる・ご褒美)は、

最初は強力にモチベを上げます。

しかし、人間の脳には

快楽適応(ヘドニック・トレッドミル)と呼ばれる性質があります。

- 新しいご褒美もすぐに慣れる

- 刺激が弱くなる

- 同じ報酬では満足できなくなる

- やる気が維持できなくなる

たとえば、

- 昇給にすぐ慣れる

- SNSの「いいね」が減るとやる気が下がる

- ゲームでアイテムを手に入れても長続きしない

という現象。

つまり「外的報酬だけでモチベを維持する」のは

構造的に難しいと心理学が示しています。

まとめ:やる気低下は“自然な現象”であり、誰でも起こる

ここまでの4つを見ると、

動機づけ低下の原因は、

- できなそう(効力感)

- 意味が分からない(価値)

- 曖昧で苦しい(悪いストレス)

- 慣れてしまう(快楽適応)

という“心理の仕組み”によるもの。

仕組みを理解すれば、

やる気の波に振り回されにくくなり、

必要な対策もはっきり分かります。

動機づけを高める方法|科学的に効果のあるモチベーション向上テクニック

ここからは、心理学にもとづく 「本当に効果のある」動機づけの高め方 を紹介します。

根性論や精神論ではなく、脳と行動の仕組みに沿った実践テクニックなので、

誰でも再現しやすく、継続しやすいのが特徴です。

①自律性を高める「選択」の使い方

動機づけを上げる最も強力な方法が、

自分で選んでいる感覚=自律性 を高めることです(自己決定理論)。

人は「やらされている」と感じた瞬間にやる気が下がり、

「自分で決めた」と感じた瞬間にモチベが上がります。

🔹 実践テクニック

- “やる/やらない”の二択ではなく、AかBの選択に変える

→ 例:筋トレをする?じゃなく「腕立て or スクワット」 - やる時間帯を選ぶ

→ 朝型が無理なら「午前・午後・夜」から選ぶ - 作業場所を選ぶ

→ カフェ、自宅、図書館など - 行動の順番を選ぶ

→ 取りかかりやすい順に並べ直す

“自由度を1つ入れる”だけで、

自律性が上がります。

②小さな成功体験を積む(自己効力感の回復)

「できる気がする感覚=自己効力感」が高まると、

行動力が一気に復活します。

ポイントは、

小さく・すぐ達成できる行動を積み重ねること。

🔹 例

- 1分だけ机に向かう

- 100文字だけ書く

- 1ページだけ読む

- 作業前に机を整える(成功体験の前準備)

行動できない理由の多くは

“始めるハードルが高い”こと。

最初のハードルを徹底的に下げれば、

自然に「できた → もっとやれるかも」

という正のサイクルが回ります。

③目標の“難易度・具体性・期限”を調整する

目標設定理論のポイントは、

目標を“ちょうどよい負荷”に調整すること。

難しすぎても、簡単すぎても、モチベは下がります。

🔹 良い目標の条件

- 具体的(何を・どれくらい・いつまでに)

- 中くらいの難しさ(達成率50〜70%が最適)

- 締切がある

- 進捗が見える(チェックリスト・アプリ)

🔹 例

- 「ブログを書く」→ NG(漠然)

- 「1500字の記事を3日以内に書く」→ OK

- 「今日中に見出しだけ作る」→ さらにOK

明確な目標は「脳に指示書」を渡すのと同じで、

迷いが減り、行動エネルギーが生まれます。

④環境づくりと習慣化(ナッジ・強化の活用)

モチベは気分ではなく、環境設計でほぼ決まります。

🔹 行動を始めやすくする環境

- パソコンを開いたまま寝る

- 運動用の服を前日に用意

- 勉強道具を“取り出しやすい場所”に置く

- 作業スペースを整える

- スマホを遠くに置く(最も効果のある方法の一つ)

🔹 習慣化の科学(ナッジ)

- 「選ばれやすい配置」に変える

→ 水を机の上に置けば水分 intakeが増える

→ 本を枕元に置けば読書量が増える - 負担が大きい行動は「トリガー(きっかけ)」を決める

→ 朝食後に10分だけブログを書く、など

🔹 強化(報酬)の使い方

- ご褒美は「行動の直後」に設定すると効果が高い

- 大きな報酬より、小さな報酬を頻繁に

- SNSの“投稿後だけ見る”など、行動と快感をリンクさせる

“やる気が出たらやる”のではなく、

“やりやすい環境をつくる”のが科学的アプローチ。

まとめ:動機づけは「整える」と自然に上がる

動機づけは気分ではなく、

自律性・成功体験・目標設定・環境 の4つが整うと、

自然に高まります。

ポイントは、気分をコントロールしようとしないこと。

- 自分で選ぶ

- 小さく始める

- 明確な目標にする

- 行動しやすい環境を作る

まとめ|仕組みを理解すれば動機づけはコントロールできる

ここまで「動機づけとは何か」から始まり、

有名心理学理論・やる気が下がる理由・高め方まで

体系的に整理してきました。

最後に、記事の要点を“行動しやすい形”でまとめます。

本記事で紹介した8つの理論の総まとめ

動機づけは、気分ではなく 心理の“仕組み” によって決まります。

今回紹介した8つの理論を押さえると、モチベーションの本質が理解できます。

🔹 動機づけの主要8理論(超要点)

- 自己決定理論

自律性・有能感・関係性が満たされるほど動機づけが高まる - 期待×価値理論

“できそう”דやる意味”の掛け算で行動が決まる - 目標設定理論

良い目標は具体的・適切な難易度・締切つき - フロー理論

スキルと課題のバランスで没頭が生まれる - 強化理論

行動は報酬で増え、慣れで効果が薄れる - 自己効力感理論

“できる感覚”が行動の最大要因 - 達成動機理論

成功欲求と失敗回避の綱引きで行動が左右される - チャレンジ・ヒンドランス・ストレスモデル

良い負荷はやる気を高め、悪い負荷はやる気を奪う

これらはすべて、

「行動を始める・選ぶ・続ける」という

動機づけの3要素(エネルギー・方向性・持続性)に直結しています。

今日から試せる3つの実践ステップ

動機づけは“気合い”ではなく“設計”で作れます。

まずは次の3ステップだけでOK。

① 選択肢をつくる(自律性を上げる)

自分で選ぶだけで、やる気は自然に湧きます。

- 作業AかBから選ぶ

- 時間帯を選ぶ

- 場所を選ぶ

- やる順番を選ぶ

「やるか・やらないか」ではなく、

“どうやるか” の選択に変えるのがポイント。

② 小さな成功を積む(自己効力感を回復)

- 1分だけ作業

- 目次だけつくる

- 1ページ読む

- PCを開くだけ

“できた”と感じる経験が、

次の行動エネルギーを生みます。

③ 目標を“具体+期限+適度な挑戦”にしてみる

- 今日中に見出しを作る

- 3日以内に1500字書く

- 10分だけ運動する

曖昧な目標は脳を迷わせるだけ。

明確な目標は、行動を自動化する指示書になります。