「もし、あのとき違う選択をしていたら──」

そんな“もしも”が頭から離れないことはありませんか?

「あのとき○○していれば」「もっと上手くできたかも」と考えすぎて、

後悔や自己嫌悪にハマってしまう…。

この記事では、心理学でいう反事実的思考(=現実とは違う“もう一つの可能性”を想像する思考)をわかりやすく解説します。

さらに、「なぜ人は“もしも”を考えてしまうのか」という脳の仕組みから、

後悔を減らして前向きに生きるための3ステップ実践法や思考トレーニングまで紹介します。

「考えすぎる自分を責めずに、うまく付き合う方法」を知ることで、

過去への後悔が“未来の成長のエネルギー”に変わるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

「もしも〜していれば」と考えてしまう心理|反事実的思考とは?

誰しも一度は、「もしあのとき違う選択をしていたら…」と考えたことがあるはずです。

この“もしも”の想像には、心理学的な名前がついています。

それが、反事実的思考(counterfactual thinking)です。

「反事実的思考」とは?“もう一つの現実”を想像する心のクセ

反事実的思考とは、現実とは異なる「もう一つの可能性」を想像する思考のことです。

たとえば、

- 「あと5分早く出ていれば、遅刻しなかったのに」

- 「あのとき告白していれば、今ごろ付き合っていたかも」

このように、起こらなかった出来事(=反事実)を想像して、現実と比較するのが反事実的思考です。

私たちは無意識のうちに、過去の出来事を頭の中で“再シミュレーション”しているのです。

この思考は、単なる空想ではなく、感情や行動を大きく左右する心理プロセスです。

実際に、心理学者カーネマンやトヴェルスキーの研究でも、反事実的思考が「後悔」「安堵」「満足」といった感情を生み出す要因になることが示されています。

上向き反事実と思考の落とし穴:「もっと上手くできたかも」と後悔する仕組み

反事実的思考には大きく2つの方向性があります。

まず1つ目が、上向き反事実(upward counterfactual)です。

これは、「もっと上手くできた可能性」を想像するタイプの思考。

たとえば、

- 「もう少し頑張っていれば合格できたのに」

- 「言い方を変えれば喧嘩にならなかったかも」

といった考えです。

上向き反事実は、後悔や自己否定を引き起こしやすい一方で、

「次はこうしよう」と行動改善につながる可能性もあります。

つまり、“苦しいけれど、成長の糧にもなる”思考なのです。

ただし、この思考が強すぎると、「あのときの自分はダメだった」と自分を責め続けてしまい、自己肯定感を下げる原因になります。

下向き反事実と思考の効用:「最悪じゃなかった」と安心を生む思考パターン

もう一つのタイプが、下向き反事実(downward counterfactual)です。

こちらは、「もっと悪い結果になっていたかもしれない」と考える思考。

たとえば、

- 「車にぶつかりかけたけど、ケガしなくてよかった」

- 「仕事でミスしたけど、致命的なトラブルにならなくて済んだ」

このように、現実を“最悪の想像”と比較することで、安堵感や感謝の気持ちが生まれやすくなります。

心理学的には、下向き反事実は感情の安定やメンタルの回復を助ける役割を持っています。

感情との関係:後悔・安堵・自己否定が生まれる心理的メカニズム

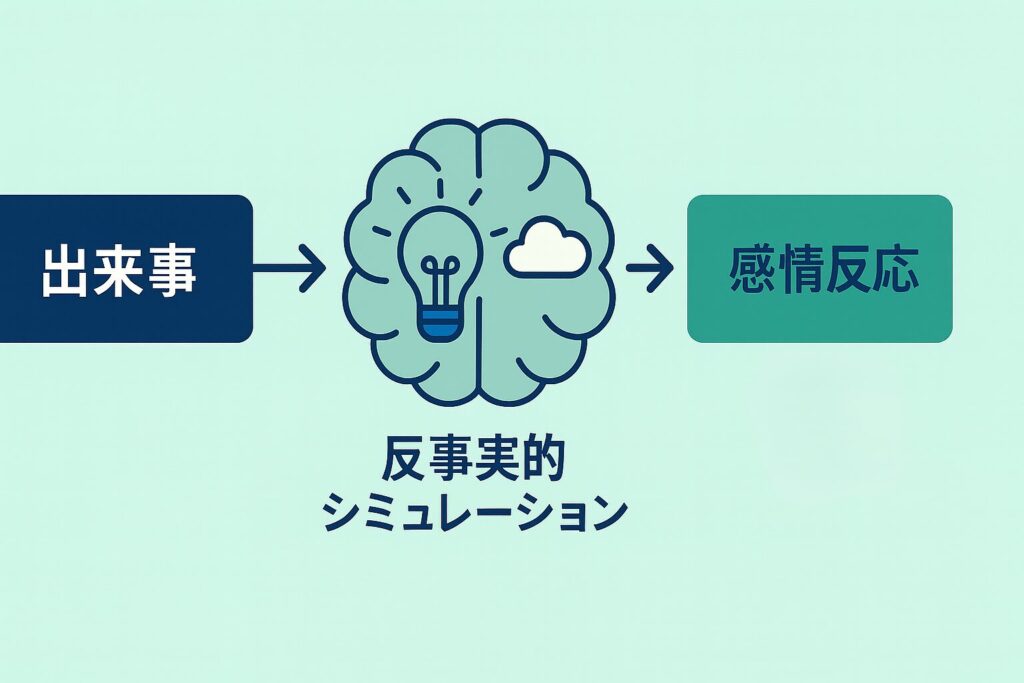

反事実的思考が起こるとき、脳では「現実と想像の差」が評価されています。

この差がポジティブなら「安堵」、ネガティブなら「後悔」になります。

つまり、同じ出来事でも――

- 「合格点にあと1点足りなかった」→「もう少しで届いたのに」と後悔

- 「ギリギリ合格した」→「危なかったけど助かった」と安堵

のように、比較の向きによって感情が真逆になるのです。

この仕組みを理解しておくと、

「考えすぎる自分=悪い」ではなく、

「人間の自然な感情反応なんだ」と受け止めやすくなります。

なぜ人は「もしも」を考えてしまうのか?|脳と感情の仕組み

「過去のことは変えられない」と分かっていても、

つい「あのとき、こうしていれば……」と考えてしまう。

これは意思の弱さではなく、脳の働きによる自然な現象です。

ここでは、人が“もしも”を考えるようにできている理由を、心理学と脳科学の視点から解説します。

脳は“過去の再シミュレーション”をする性質がある(反事実的シミュレーション理論)

心理学者ルース・バーン(Ruth Byrne)の「反事実的シミュレーション理論」によると、

人間の脳は、過去の出来事を頭の中で「再生」して別のシナリオをシミュレーションする性質があります。

これは、脳が持つ「学習装置」としての機能です。

失敗を振り返り、

「次に同じことが起きたらどうすればいいか?」

を無意識にリハーサルしているのです。

このプロセスを支えているのが、前頭前皮質(prefrontal cortex)と呼ばれる領域。

ここは「計画・想像・自己制御」を司る部分で、未来の行動を考えるときにも使われます。

つまり、“もしも”を考える力=未来を予測して適応する力でもあるのです。

「もう少しで成功だった」と思うほど後悔が強くなる理由

心理学では、これを「心理的近接性(psychological closeness)」と呼びます。

「あと少しで達成できた」「もうちょっとで違う結果だった」という“惜しさ”が、強い後悔を生み出すのです。

たとえば――

- 試験で合格点まであと1点だった

- 電車に1分遅れて乗り遅れた

- 宝くじであと1桁違っていた

このように、“結果が近い”ほど、反事実的思考が活発に起こる傾向があります。

脳は「もしも」をリアルに感じるほど、感情の反応が強くなるのです。

SNSや比較が“上向き反事実”を増やすメカニズム

現代では、SNSがこの“もしも”思考をさらに刺激しています。

他人の成功や幸せを見た瞬間、私たちの脳はこう比較します。

「同い年なのに、なんで自分は……」

「あの人みたいにやっていれば、もっと上手くいったかも」

これはまさに上向き反事実的思考です。

SNS上では「他人のハイライト」と「自分の現実」を比較しやすく、

本来不要な“もしも”の想像を繰り返してしまうのです。

心理学的には、これは比較による自己否定ループを生みやすい状態。

情報が多いほど、脳は「別の結果がありえた」と錯覚しやすくなります。

「変えられたかもしれないこと」ばかりを考える“機会原理”とは

カーネマンとミラー(1986)が提唱した「機会原理(opportunity principle)」**によると、

人は「変えられた可能性のある出来事」に対して、反事実的思考を起こしやすい傾向があります。

たとえば――

- 「ルートを変えていれば事故を避けられたかも」

- 「あの言葉を言わなければ喧嘩しなかったのに」

このように、「自分にコントロールできた」と感じる要素ほど、強い後悔を引き起こすのです。

逆に、「天気が悪かった」「他人の都合で仕方なかった」といった自分で変えられない出来事に対しては、反事実的思考は起こりにくくなります。

つまり、人は「自分が変えられたかもしれない」と思うほど、過去にとらわれやすいということ。

そして、それは「改善したい」「後悔したくない」という成長欲求の裏返しでもあるのです。

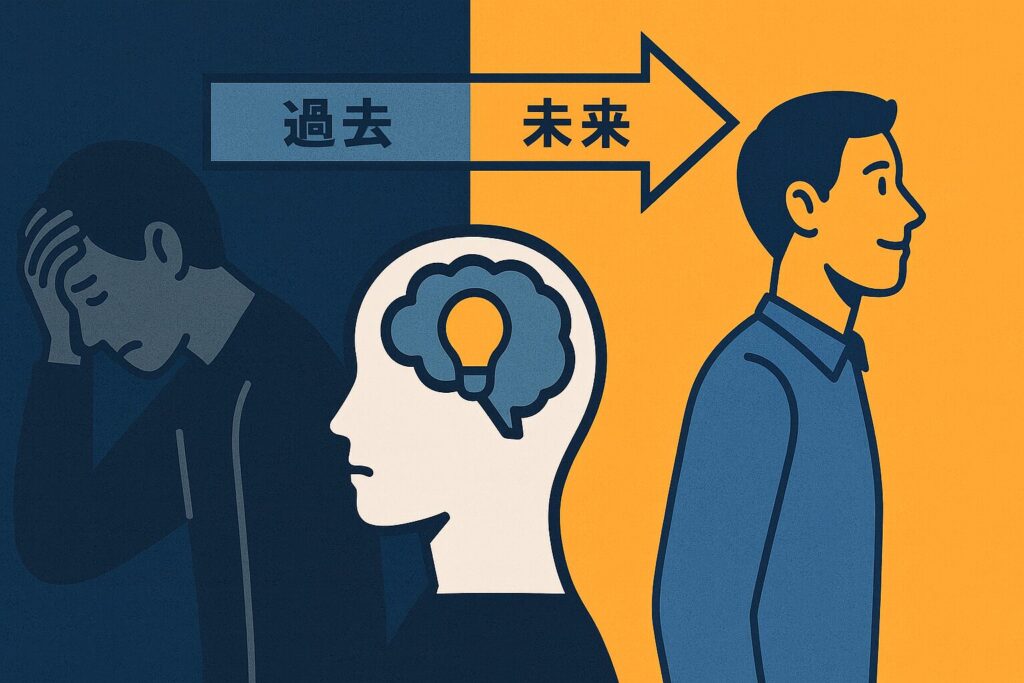

後悔を引きずる人と切り替えられる人の違い

同じような失敗をしても、

いつまでも「もしも…」と考えて落ち込む人もいれば、

「仕方ない、次に活かそう」とすぐに切り替えられる人もいます。

この違いは性格や気質だけではなく、心理的な思考パターンによって生まれます。

ここでは、後悔を引きずる人と前向きに立ち直る人の「心理メカニズムの違い」を見ていきましょう。

「自分を責める人」は内的要因に注目しすぎる(責任帰属理論)

心理学の責任帰属理論(attribution theory)では、

人は出来事の原因を「内的(自分のせい)」または「外的(環境や他人のせい)」のどちらかに結びつける傾向があるとされています。

- 内的帰属:自分のミスや能力不足に原因を求める

- 外的帰属:運や状況など外部要因に原因を求める

後悔を引きずる人ほど、内的帰属が強い傾向があります。

つまり、「自分が悪かった」「自分の判断ミスだ」と、何度も自分を責めるのです。

一方で、切り替えが早い人は「今回は運が悪かっただけ」「相手にも原因があった」と、

バランスよく外的視点を取り入れられる人です。

これは「自分を甘やかすこと」とは違い、現実的に出来事を評価する力ともいえます。

「運が悪かった」と考える人は立ち直りが早い理由

「運が悪かった」と思える人は、出来事を個人の価値と切り離して考えることができます。

たとえば、試験に落ちたとき――

- 「自分は頭が悪い」と思う人は、自己否定に陥りやすい。

- 「体調が悪かった」「たまたま出題が合わなかった」と思える人は、立ち直りが早い。

これは、心理学的に「自己保護的帰属(self-serving bias)」と呼ばれるメカニズムで、

失敗を一時的・外的なものとして捉えることで、メンタルを守る働きがあります。

後悔を引きずる人は、「常に自分が原因」と思い込みすぎる傾向があるため、

時には「運も影響した」と受け入れる視点が大切です。

完璧主義・真面目な人ほど反事実的思考にハマりやすい傾向

特に完璧主義の人や責任感の強い人は、

「本当はもっとできたはず」と思いやすく、上向き反事実的思考に陥りがちです。

- 小さなミスでも「100%できなかった」と感じる

- 他人の期待を意識して、「あのとき○○すべきだった」と反省が止まらない

このタイプは、反省と自己批判の境界が曖昧になり、

「改善しよう」というエネルギーが自分を責める方向に使われてしまうことがあります。

しかし、完璧主義の裏には「より良くなりたい」という成長欲求も隠れています。

そのエネルギーを「次に活かす」方向へ変換できれば、反事実的思考は強力な成長ツールになります。

自己効力感(できる感覚)が低いと「もしも」思考が止まらない

心理学者バンデューラが提唱した自己効力感(self-efficacy)とは、

「自分はできる」という感覚のことです。

この感覚が低い人ほど、

「どうせまた失敗するかも」「あのときもダメだった」といった過去の反事実に縛られやすくなります。

一方、自己効力感が高い人は、

「失敗も学びの一部」と考え、反事実的思考を前向きに利用できます。

自己効力感を高めるポイント

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 努力を認めてくれる人と関わる

- 比較よりも“成長の実感”に目を向ける

後悔を引きずる人ほど、過去ではなく「できる未来」を思い描く練習が必要なのです。

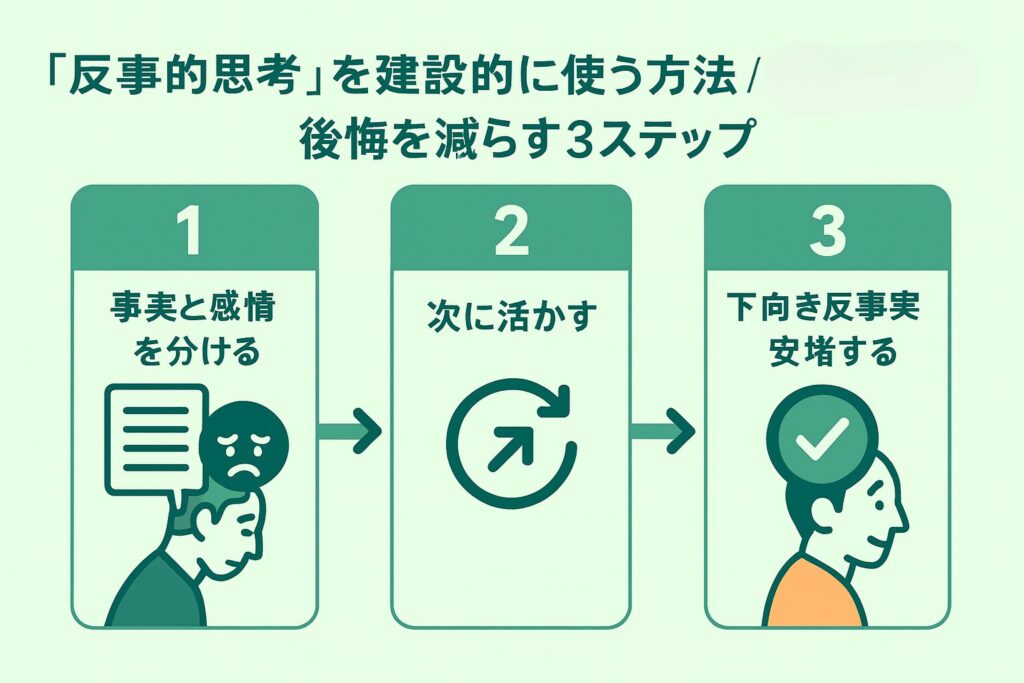

「反事実的思考」を建設的に使う方法|後悔を減らす3ステップ

「もしも~していれば」という思考を完全に止めることはできません。

なぜなら、それは脳の自然な働きだからです。

大切なのは、「考えないようにする」ことではなく、

「どう考えるかを変える」こと。

ここでは、反事実的思考を建設的に変換して、後悔を減らす3ステップを紹介します。

ステップ①:起きた出来事を「事実」と「感情」に分けて整理する

反事実的思考が暴走するとき、私たちは「事実」と「感情」を混同しています。

たとえば――

「ミスをした(事実)」→「自分はダメだ(感情)」

この2つを切り離せば、後悔のループを止めることができます。

📝やり方

- 紙に「事実」「感情」の2列を書き出す

- 事実欄には、起きた出来事だけを客観的に書く(例:メールの送信ミス)

- 感情欄には、そのときの気持ちを書き出す(例:恥ずかしい、焦った、後悔している)

こうして可視化することで、

「事実は変えられないけれど、感情の捉え方は変えられる」

という実感が得られます。

ステップ②:「できなかった」ではなく「次はどうする?」に意識を向ける

反事実的思考の本質は「比較」です。

しかし、その比較を“過去の自分 vs 今の自分”ではなく、

“今の自分 vs 次の自分”に変えるだけで、思考は前進します。

💡質問を変えると意識が変わる

- ×「なぜできなかったんだろう?」

- ○「次はどうすればうまくいく?」

人の脳は、「次の行動」を想像した瞬間に、未来志向モードに切り替わります。

これが、反事実的思考を“反省”から“改善”に変える鍵です。

ステップ③:下向き反事実を活用して“今ある幸運”を再認識する

上向き反事実(もっと良かったかも)は後悔を生みますが、

下向き反事実(もっと悪かったかも)は安堵と感謝を生み出すことができます。

たとえば、

- 「失敗したけど、致命傷にはならなかった」

- 「あの人と別れたけど、無理して続けていたらもっと辛かったかも」

このように、「最悪の想像」と比べて現実を再評価することで、

「今の自分も悪くない」という心理的安定が得られます。

これは、心理療法でも使われる“再評価(reappraisal)”という技法に近い方法です。

「下向き反事実」は“事実の否定”ではなく“解釈の調整”

まず前提として、下向き反事実は「現実を歪める」ことではありません。

現実(=事実)はそのままに、「その出来事をどう意味づけるか」を変えるプロセスです。

たとえば、

「プレゼンでミスをしたけど、致命的な失敗ではなかった」

というのは、事実を否定しているわけではなく、

「ダメだった点」だけでなく「守れた点」も見ようとする認知の再構成です。

このような再構成は、心理療法では「認知的再評価(reappraisal)」と呼ばれ、

感情の安定を促す適応的な認知戦略**とされています。

「反省」と「後悔」を区別して、思考をポジティブに変えるコツ

最後に意識したいのが、「反省」と「後悔」の違いです。

| 区別項目 | 反省 | 後悔 |

|---|---|---|

| 目的 | 改善・成長 | 自己批判・過去への固執 |

| 視点 | 未来志向 | 過去志向 |

| 感情 | 建設的・冷静 | 苦しい・停滞的 |

反省は「次につなげる行為」ですが、

後悔は「自分を責める行為」になりやすい。

この違いを意識するだけでも、

“考えすぎる癖”を前向きな思考習慣に変える第一歩になります。

反事実的思考をやめたいときの心理トレーニング

「もう考えたくないのに、“もしも”が頭から離れない」

――そんな悩みを持つ人は多いものです。

ここでは、反事実的思考を無理に消そうとせずに、自然に手放すための心理トレーニングを紹介します。

どれも今日から実践できる、やさしい方法です。

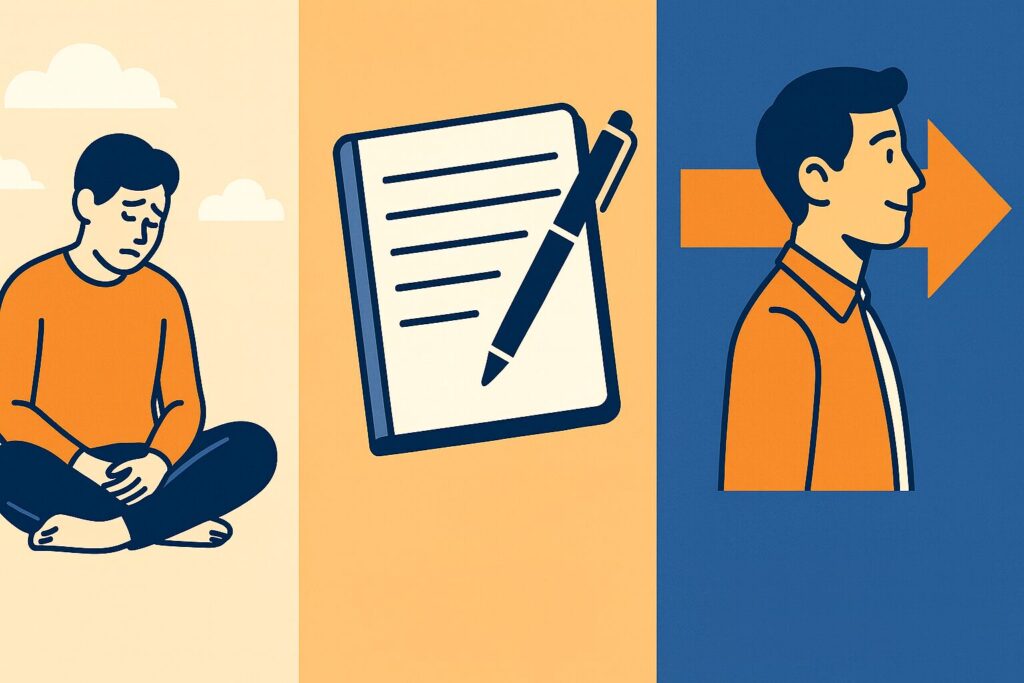

「今ここ」に意識を戻すマインドフルネスの活用法

反事実的思考の多くは「過去」への意識から生まれます。

そのため、意識を「今この瞬間」に戻す練習が有効です。

これが、心理療法でも使われるマインドフルネス(mindfulness)の考え方です。

🧘♀️簡単な実践法

- 深呼吸を3回行う

- 周囲の音・匂い・体の感覚に注意を向ける

- 「今ここにいる自分」をただ観察する

このとき重要なのは、「考えを消す」のではなく、

「考えている自分をそのまま観察する」こと。

「もしも」と思っても、「あ、今“もしも”を考えてるな」と気づくだけでOKです。

これを続けると、思考と感情を切り離す力が育ちます。

書き出して“もしも思考”を客観視するジャーナリング法

頭の中で考えるだけでは、思考がグルグルと回り続けます。

そこで効果的なのが、ジャーナリング(書く瞑想)です。

✍️手順

- 「今考えている“もしも”」を書き出す

例:「あのとき違う選択をしていれば、今はもっと幸せだったかも」 - その下に「現実に起きた事実」と「今できること」を書く

例:「今の仕事にも良い面はある」「次の転職ではここを重視したい」

こうすることで、「過去の仮定」から「未来の行動」へと意識が自然に移動します。

また、紙に書くことで脳の“反芻(はんすう)回路”が弱まり、

感情が整理されやすくなることも分かっています。

未来志向の問いかけ:「次に活かせるとしたら何?」

心理的に効果的なのは、「過去の意味づけ」を変えることです。

後悔を抱えたままでは苦しいですが、

「この経験から何を学べたか?」と問い直すと、同じ出来事が成長の糧に変わります。

💭使える問いかけ例

- 「この経験がなければ、何に気づけなかった?」

- 「次に同じ場面がきたら、どう行動したい?」

- 「過去の自分にひとこと言うなら、何を伝える?」

この問いは、反事実的思考を“未来構築的思考”へ変換する鍵になります。

実際に、カウンセリングやコーチングでも頻繁に使われる手法です。

自己肯定感を支える「下向き再評価」のトレーニング

もし「どうしても過去を思い出してしまう」ときは、

“下向き反事実”を意識的に使うことで心を安定させることができます。

🌿例

- 「あのとき失敗したけど、あれで自分の限界を知れた」

- 「あの人と別れたけど、無理に続けていたらもっと傷ついていたかも」

- 「最悪の結果を避けられただけでも幸運だった」

このように“悪くなっていたかもしれない現実”を想像することで、

今ある状況を肯定的に受け入れる力が高まります。

これは単なるポジティブ思考ではなく、

心理療法でいう「認知的再構成(cognitive reappraisal)」の一種。

つまり、過去の意味づけを再設計して、感情を癒やす技法です。

まとめ|“もしも”を考える心は、あなたの成長の証でもある

ここまで見てきたように、「もしも〜していれば」という反事実的思考は、

誰にでも起こるごく自然な心理現象です。

「人として成長したい」という心の証拠でもあります。

「反事実的思考=悪いもの」ではなく「成長のエネルギー」

多くの人は「後悔=悪いもの」「過去を考える=無駄」と感じがちです。

しかし、反事実的思考は本来、過去を学びに変えるための知的プロセスです。

たとえば――

- 「次はこうしよう」と考えるのは、反事実的思考が働いているから。

- 「失敗から学ぶ」も、「もし違うやり方をしていれば」と想像する力の結果。

つまり、“もしも”を考えられるからこそ、人は成長できるのです。

重要なのは、その思考を「責めるため」ではなく「学ぶため」に使うこと。

後悔を“未来の助言”として受け取る視点

後悔の感情を否定せず、“未来の自分へのメッセージ”として受け取ってみましょう。

「あのときの失敗があったから、今の自分がある」

「あの後悔があったから、もう同じことを繰り返さないと思える」

このように、後悔を“過去からの助言”として再解釈することで、

自己否定が「自己理解」に変わります。

心理学的にも、こうした意味づけの転換(meaning reconstruction)は、

心の回復力(レジリエンス)を高める効果があるとされています。

心が軽くなる「建設的な反省」の考え方

最後に、「考えすぎ」をやめるよりも大切なことをひとつ。

それは、“建設的な反省”を習慣にすることです。

建設的な反省のポイント

- 「なぜ」ではなく「どうすれば」に焦点を当てる

- 過去ではなく「これから」にエネルギーを使う

- 「ダメだった」ではなく「これを学べた」と言語化する

この姿勢を続けることで、反事実的思考は「過去に縛られる思考」から、

「未来を創る思考」へと変化します。