「問題が起きたら原因を突き止めて直すべき?それとも未来に目を向けて前進すべき?」――こんな疑問を感じたことはありませんか。

仕事や学び、人間関係のなかで、

- 問題ばかりに目がいって気持ちが重くなる…

- 改善しようと原因を探すけれど、堂々巡りになる…

- 前向きに動きたいけれど、具体的にどう考えればいいかわからない…

そんなモヤモヤを解消してくれるのが、「問題解決アプローチ」と「解決志向アプローチ」という2つの考え方です。この記事では、それぞれの意味と特徴、両者の違い、状況に応じた使い分け方をわかりやすく解説します。さらに、メリット・デメリットや実践のヒントもまとめました。

読んだ後には「自分にはどの方法が合うのか」がクリアになり、日常や仕事で使える視点が手に入るはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

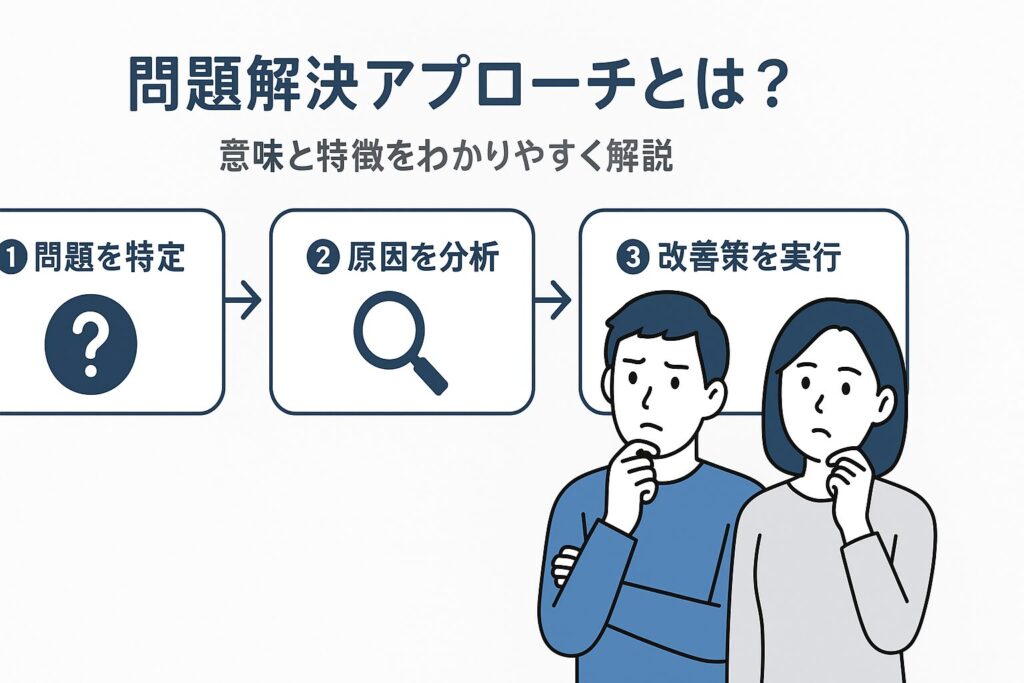

問題解決アプローチとは?意味と特徴をわかりやすく解説

問題解決アプローチとは、その名の通り「問題が起きたときに、その原因を探して解決する方法」です。たとえば、パソコンが動かなくなったら「どこが壊れているのか?」を調べて修理するようなものです。

このアプローチの基本は、

- 問題を特定する(何が起きているのか?)

- 原因を分析する(なぜ起きているのか?)

- 改善策を考えて実行する(どうすれば解決できるのか?)

というステップを踏むことです。

問題の原因を分析して改善するプロセス

問題解決アプローチは、まるで「探偵」が事件を調べるようなプロセスをとります。

- まず「症状」を見つける

- 次に「犯人(原因)」を突き止める

- 最後に「再犯防止(改善策)」を考える

この流れによって、根本的な対策を打てるのが強みです。

教育・ビジネス・医療などでの典型的な活用例

実際には次のような場面で広く使われています。

- 教育:生徒の成績が下がったときに、原因(授業理解不足・生活習慣・家庭環境など)を調べて対策を立てる

- ビジネス:売上が落ちたときに、顧客離れ・競合分析・商品力などを調査して改善する

- 医療:患者の症状に対し、検査で原因を探り、治療法を決める

つまり「問題を見つけて→原因を掘り下げ→改善する」というシンプルで論理的な考え方が、あらゆる分野で役立っているのです。

💡まとめると、問題解決アプローチは「過去に何が悪かったか」を探り、そこを修正する方法です。根本的な改善ができる一方で、「問題」に焦点を当てるため、時には重たい雰囲気になったり、改善までに時間がかかることもあります。

解決志向アプローチとは?意味と特徴をやさしく紹介

解決志向アプローチは、従来の「問題解決型」とは逆の発想をとる方法です。問題の原因を深く追究するのではなく、「どうなりたいか」「うまくいっていることは何か」に注目し、そこから行動を考えていきます。

たとえば、「仕事でミスが多い」という相談があったときに、

- 問題解決アプローチなら「なぜミスが起きたのか?」を調べます。

- 解決志向アプローチなら「ミスなくできた日はどんな状況だったか?」を聞き出し、その再現を目指します。

解決志向アプローチの定義と背景

解決志向アプローチは、1980年代にアメリカで発展したカウンセリング手法「解決志向ブリーフセラピー(Solution Focused Brief Therapy)」から広まりました。

この手法の基本は、

- 短期間での変化を重視する

- 原因よりも未来に焦点を当てる

- 本人の強みやリソースを活かす

という考え方です。

「未来志向」「強みに注目する」アプローチの考え方

従来の「何が悪かったか」ではなく、

- 「どうなりたいか?」

- 「うまくいっている瞬間は?」

- 「小さな改善のサインは?」

といった質問を通して、本人が未来のイメージを持てるようにします。これにより、モチベーションを高めながら実践的な行動につなげることができます。

コーチング・カウンセリング・チーム支援での実践例

このアプローチは心理支援だけでなく、日常生活やビジネスの場面でも活用されています。

- コーチング:部下が自信をなくしているとき、「できていること」「成功のきっかけ」に注目して行動を引き出す

- カウンセリング:悩みの原因を掘り下げるのではなく、クライアントの強みや希望を話し合う

- チーム支援:うまくいった成功事例を共有し、それを他のプロジェクトに広げる

つまり、解決志向アプローチは「未来の成功像」から逆算して行動を考える手法なのです。

💡まとめると、解決志向アプローチは「未来に目を向け、強みを活かす」ことで前向きな変化を引き出す方法です。短期間で効果が出やすい反面、問題が複雑すぎる場合には補助的に使う必要もあります。

「問題解決アプローチ」と「解決志向アプローチ」の違いを比較

ここまでで、それぞれのアプローチの特徴を紹介しました。では実際に「何がどう違うのか?」を整理してみましょう。両者は出発点・視点・関わり方の3つで大きな違いがあります。

アプローチの出発点の違い(原因追及 vs 未来志向)

- 問題解決アプローチ:過去にさかのぼり「なぜ問題が起きたのか?」を追究する。

- 解決志向アプローチ:未来に目を向け「どうなりたいのか?」からスタートする。

👉 例えるなら、問題解決は「過去の間違い探し」、解決志向は「未来の地図づくり」と言えます。

視点の違い(問題を減らす vs 強みを伸ばす)

- 問題解決アプローチ:問題や欠点を見つけ、そこを改善する。

- 解決志向アプローチ:できていることや強みを伸ばしていく。

👉 悪いところを直すか、良いところを伸ばすかの違いです。

関わり方の違い(改善策を導く vs 小さな成功を広げる)

- 問題解決アプローチ:原因を特定し、改善策を導いて実行する。

- 解決志向アプローチ:小さな成功体験を探し、それを広げていく。

👉 たとえばダイエットなら、

- 問題解決アプローチは「なぜ続かないのか?原因を分析する」

- 解決志向アプローチは「どんな日はうまく続けられたか?その条件を増やす」

比較表で整理

| 項目 | 問題解決アプローチ | 解決志向アプローチ |

|---|---|---|

| 出発点 | 原因追及(過去) | 未来志向 |

| 視点 | 問題を減らす | 強みを伸ばす |

| 関わり方 | 改善策を導く | 小さな成功を広げる |

| 雰囲気 | 堅実・分析的 | 前向き・希望的 |

💡まとめると、問題解決アプローチは「原因を直す」、解決志向アプローチは「未来を描く」という大きな違いがあります。どちらが正しいというより、状況や目的によって使い分けることが大切です。

どちらを使うべき?状況別の使い分けポイント

ここまで見てきたように、問題解決アプローチと解決志向アプローチにはそれぞれの強みがあります。では、実際にどんな場面でどちらを使うと効果的なのでしょうか。状況に応じた選び方を整理してみます。

問題が明確なときは「問題解決アプローチ」が有効

- 機械の故障やシステムエラーのように、原因が特定できれば直せる問題には向いています。

- 例:売上が急に落ちた → 原因を調べて改善策を出す。

- メリット:根本的な修正ができ、同じ問題の再発を防ぎやすい。

👉 「なぜ起きたのか?」を明らかにしたいときは問題解決型がベスト。

未来への変化を引き出したいときは「解決志向アプローチ」

- 人のモチベーションや行動を変えたいときに有効です。

- 例:部下が自信をなくしている → 「できていた瞬間」や「なりたい未来像」に注目して行動を引き出す。

- メリット:短期間で前向きな変化を促しやすい。

👉 「これからどうなりたいか?」を重視するときは解決志向型が向いています。

両者を組み合わせて使う応用方法

実は、この2つは対立するものではなく組み合わせて使うと効果的です。

- まずは問題解決アプローチで原因をある程度把握する。

- そのうえで解決志向アプローチで「未来に向けてどう行動するか」を考える。

👉 例えるなら、「過去の地図を調べて迷った原因を見つけ(問題解決)、未来の目的地に向けて新しいルートを描く(解決志向)」という流れです。

💡まとめると、問題がハッキリしているなら問題解決アプローチ、前向きな行動変化を促したいなら解決志向アプローチ、そして両方を組み合わせるのが最も実践的です。

メリット・デメリットから見た2つのアプローチの特徴

ここでは、問題解決アプローチと解決志向アプローチをメリット・デメリットの観点から整理してみます。両者の特徴を理解することで、自分の状況に合わせた活用法が見えてきます。

問題解決アプローチのメリット・デメリット

メリット

- 根本原因を突き止められるため、再発防止につながる

- 論理的な手順が明確で、納得感を得やすい

- 教育・ビジネス・医療など、幅広い分野で長く実績がある

デメリット

- 問題や欠点ばかりに注目するため、ネガティブな雰囲気になりやすい

- 原因追及に時間がかかり、即効性に欠けることがある

- 問題が複雑すぎると「原因探しで行き詰まる」ことも

解決志向アプローチのメリット・デメリット

メリット

- 「できていること」や「未来像」に注目するため、前向きな気持ちを引き出しやすい

- 小さな成功体験を広げることで、短期間でも効果が出やすい

- クライアントやチームのモチベーションを高めやすい

デメリット

- 根本原因を放置してしまうと、同じ問題が繰り返される可能性がある

- 「具体的にどう直すか」が曖昧なままになる場合がある

- 複雑で深刻な問題には単独では限界がある

それぞれの強みを活かした実践のヒント

- 問題解決アプローチは「原因を把握して再発防止」したいときに活用

- 解決志向アプローチは「短期的な変化や行動を引き出したい」場面で活用

- 組み合わせるなら、

- 問題解決アプローチで大枠の原因をつかむ

- 解決志向アプローチで「小さな一歩」を具体化する

👉 こうすることで、堅実さと前向きさの両方を取り入れたバランスの良い実践が可能になります。

まとめ|「違い」を理解すれば実践に活かせる

ここまで「問題解決アプローチ」と「解決志向アプローチ」を整理してきました。最後に、学んだポイントをまとめ、実際に活かすためのヒントをお伝えします。

2つのアプローチの違いを整理

- 問題解決アプローチ:原因を探し、修正して再発を防ぐ

- 解決志向アプローチ:未来のイメージや強みに注目して変化を促す

👉 一言でまとめるなら、「過去に向かうか、未来に向かうか」の違いです。

自分の目的や状況に合わせた選び方

- 原因を突き止めたい/長期的に改善したい → 問題解決アプローチ

- 前向きな行動を引き出したい/短期的な変化を得たい → 解決志向アプローチ

- 両方の要素が必要 → まず問題解決アプローチで原因を整理し、解決志向アプローチで行動を後押しする

学びを日常や仕事で応用するためのポイント

- 教育:子どもがつまずいた原因を探りつつ、得意分野を伸ばす

- ビジネス:業績悪化の原因を分析した後に、チームの成功体験を広げる

- 日常生活:失敗の理由を振り返りながら、「できている習慣」を増やす

👉 つまり、違いを理解したうえで状況に合わせて使い分けることが、実践での成功のカギとなります。

💡まとめ

「問題解決アプローチ」と「解決志向アプローチ」は対立するものではなく、補い合う関係です。どちらも理解しておくことで、仕事や日常のあらゆる場面で柔軟に対応できるようになります。