「考えすぎて眠れない…」「心配が止まらない…」「頭の中で同じことをぐるぐる繰り返してしまう…」そんな経験はありませんか?

私たちの心を苦しめるのは、実は「考えの内容」そのものではなく、「その考えにどう反応するか」だと言われています。そこで注目されているのがメタ認知療法(MCT)。これは「考えについて考える力=メタ認知」を整え、不安や反芻(くよくよ考え続けること)に振り回されないようにする心理療法です。

この記事では、MCTの基本的な考え方、代表的な理論モデル、日常で役立つ実践例までをわかりやすく解説します。心配に支配されないヒントを得られるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

メタ認知療法とは?基本的な意味と特徴

メタ認知療法(MCT: Metacognitive Therapy)とは、1990年代にイギリスの心理学者エイドリアン・ウェルズによって提唱された新しい心理療法です。最大の特徴は、従来の「思考の内容」を変えるアプローチではなく、「思考そのものとの付き合い方」を変える点にあります。

メタ認知=「考えについて考える力」とは

「メタ認知」とは、自分の考えや感情を一歩引いて眺める力のことです。

たとえば、「明日の発表、失敗したらどうしよう」と考えている自分に気づいて、「あ、今私は“失敗への心配”をしているな」とラベルを貼るようなイメージです。

- 認知:目の前のことを考える(例:「発表が不安だ」)

- メタ認知:その考えを客観視する(例:「不安を感じている自分に気づいた」)

この「気づき」があるかどうかで、心配に振り回されるか、上手に切り替えられるかが変わってきます。

認知行動療法(CBT)との違い|内容ではなく思考との付き合い方に注目

よく比較されるのが認知行動療法(CBT)です。

- CBTは「思考の内容」を変えることに注力します。

- 例:「私はダメだ」→「そんなことはない、努力してきた」など肯定的に修正する。

- MCTは「思考への反応」を変えることを大切にします。

- 例:「私はダメだ」と思っても、「これはただの考え」と距離を置いて扱う。

つまりMCTは、「考えを変える」のではなく「考えに巻き込まれない」練習をしていく療法です。

初心者にも分かりやすい例|「心配が止まらない」ときの考え方

例えば夜に布団へ入ってから、仕事や人間関係のことをぐるぐる考えて眠れなくなることはありませんか?

- 「明日失敗したらどうしよう」

- 「あの人に嫌われているのかもしれない」

こうした心配や反芻(同じことを繰り返し考えること)は、ますます不安を強めてしまいます。

MCTでは、

- 「心配している自分に気づく」

- 「これは役に立つ考えか?」と確認する

- 「ただの思考だから流していい」と距離をとる

というステップを通じて、心配に巻き込まれない習慣を身につけていきます。

メタ認知信念

メタ認知信念とは、

「自分の考え方や感情の扱い方についての考え方」のことです。

たとえば――

- 「不安なときは、考えれば安心できる」

- 「落ち込むのは弱いからダメだ」

といったように、“考えること”や“感じること”そのものに対する信念を指します。

この信念が、感情を長引かせたり、逆に抑え込んで苦しくさせたりする原因になるのです。

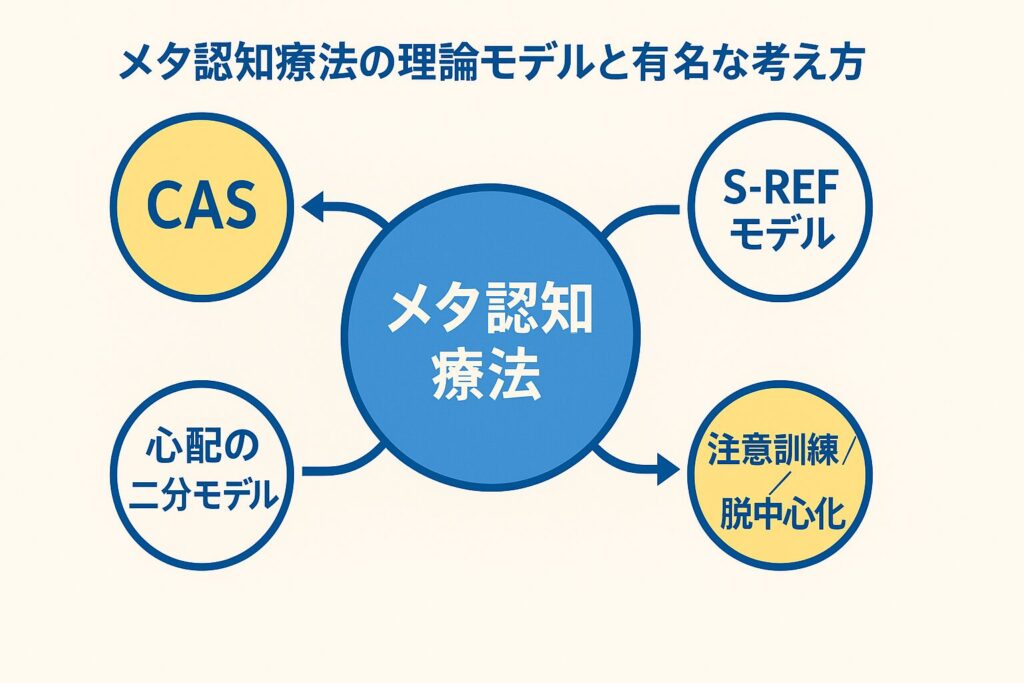

メタ認知療法の理論モデルと有名な考え方

メタ認知療法の強みは、単なる実践テクニックだけでなく、明確な理論モデルに基づいていることです。ここでは初心者にも理解しやすいように、代表的な理論やモデルを解説します。

認知的注意症候群(CAS)|反芻・心配・注意の偏りが悪循環を生む

MCTの中心概念が認知的注意症候群(CAS)です。

特に以下の3つが問題を維持するメカニズムとして強調されます:

- 心配・反芻(worry/rumination)

- 過去や未来のことを延々と考え続けるクセ。

- 例:「なぜあのとき失敗したのか」「次もうまくいかなかったらどうしよう」。

- 脅威のモニタリング(threat monitoring)

- 危険や不安材料ばかりに注意が向いてしまう。

- 例:人の表情から「怒っているのでは?」とネガティブなサインばかり探してしまう。

- 逆効果となる対処行動(maladaptive coping strategies)

- 不安を減らそうとして、かえって悪循環を生む行動。

- 例:「心配を完全に止めようとする」「不安を避けるために挑戦しない」。

この3つが絡み合うと、不安や落ち込みがどんどん強まり、抜け出しにくくなります。MCTは、この悪循環を断ち切ることを目的としています。

自己制御実行機能モデル|自己制御とメタ認知の関係を説明する枠組み

自己制御実行機能モデル:S-REFモデル(Self-Regulatory Executive Function model)は、メタ認知療法を理論的に支える大きな枠組みです。

ここでは、人間の心の働きを3層構造で説明しています。

- 低次の認知システム

自動的に浮かぶ思考や感情(例:「嫌われたかも…」という直感的な不安) - 実行機能

注意・記憶・推論をコントロールする働き - メタ認知システム

「私は今心配している」とモニタリングしたり、「心配は役に立つ/止められない」と信じるシステム

✅ 結論:

- 「3層構造」は心の基本設計図

- 「認知的注意症候群の3つの特徴」はその設計図が偏ったときに生じる症状像(CAS)

と理解すると整理しやすいです。

心配の二分モデル(Type1とType2)|「心配そのものへの心配」が不安を強める

MCTでは、心配を2種類に分けて考えます。

- Type1心配:日常的な問題への心配

例:「明日の会議はうまくいくかな」 - Type2心配(メタ心配):心配そのものへの心配

例:「心配が止まらないのは異常かも」「このままでは病気になる」

特にType2心配が厄介で、心配にさらに心配を重ね、不安のループが加速してしまいます。MCTは、この「心配の二重構造」を解きほぐすことを重視します。

注意訓練法(ATT)と脱中心化(Detached Mindfulness)|思考から距離を取る技法

実践的な技法として有名なのが次の2つです。

- 注意訓練法(ATT)

周囲の音に意識を切り替える練習を通じて、注意を自在にコントロールできるようにする方法。

例:部屋の音、外の車の音、時計の音を順番に聞き分ける練習。 - 脱中心化(Detached Mindfulness)

浮かんだ思考を「ただの頭の中の出来事」として眺め、巻き込まれずに手放す技法。

例:「私はダメだ」と思っても、「あ、そういう考えが浮かんだな」と観察して流す。

この2つを組み合わせることで、心配や反芻に捕らわれにくい「心の余裕」が生まれます。

メタ認知療法で改善が期待される悩み

メタ認知療法(MCT)は、「考えすぎ」「心配のループ」「不安にとらわれる」といった状態を和らげることを目的としています。ここでは、MCTで改善が期待される代表的な悩みを紹介します。

心配や反芻が止まらないとき

- 反芻とは、過去の出来事を繰り返し考えてしまうこと。

例:「あのとき、あんなこと言わなければよかった」など、終わったことを頭の中で再生し続ける。 - 心配とは、まだ起きてもいない未来の出来事を繰り返し想像すること。

例:「もし失敗したらどうしよう」「病気になったらどうしよう」など。

これらは一見「備え」になりそうですが、実際には心のエネルギーを消耗し、不安や落ち込みを強める原因になります。MCTは「心配に巻き込まれない力」を育てることで、この悪循環を断ち切ります。

日常的な不安やストレスとの付き合い方

仕事や人間関係、家族の問題など、日常生活にはストレス要因が多くあります。

普通の不安は役立つ面もありますが、不安を必要以上に大きく育ててしまう思考習慣が問題です。

MCTでは、

- 「不安があること」に気づく

- 「不安はあってもいい」と受け入れる

- 「必要以上に心配をふくらませない」練習をする

このプロセスを通じて、不安を完全に消すのではなく、「不安に振り回されない状態」を目指します。

日常や仕事に役立つ実践的な活用例

メタ認知療法(MCT)は、専門的なセラピーの場だけでなく、日常生活や仕事の中でも応用できるヒントが多くあります。ここでは初心者でも取り入れやすい実践例を紹介します。

心配や反芻を減らすセルフチェック法

- まずは「今、自分は何を考えているか?」に気づくことが大切です。

- 例:「また同じ失敗をするかもしれない」と考えている → 「あ、今“失敗の心配”をしているな」とラベルを貼る。

- ポイントは内容を変えようとせず、“気づいて手放す”こと。

簡単なセルフチェックの流れ:

- 考えに気づく

- 名前をつける(「心配だな」「反芻してるな」)

- 「今は必要ない」と距離を取る

注意の切り替えを使ったストレス対処

- 注意訓練法(ATT)の考え方を応用できます。

- 方法:周囲の音や匂い、体の感覚に意識を切り替える。

- 例:カフェで「コーヒーの香り」「椅子の感触」「周囲の声」を順番に意識する。

- これによって、不安な考えにとらわれすぎず、現実に注意を戻す練習になります。

ビジネスや勉強に活かす「考えすぎない」工夫

- 会議前に心配が膨らむとき:「失敗するかも」ではなく、「準備できることに集中しよう」と切り替える。

- 勉強中に不安が浮かんだとき:「理解できないと困る」ではなく、「とりあえず10分集中しよう」と区切る。

- プレゼンや試験の直前:「頭が真っ白になったら…」と考える代わりに、「深呼吸して始める」と行動にフォーカスする。

こうした工夫はすべて「思考に巻き込まれず、現実的な行動に注意を戻す」ことにつながります。

まとめ|メタ認知療法は「思考との付き合い方」を変える心理学

ここまで紹介してきたように、メタ認知療法(MCT)は「不安や心配を消す」ことを目的にするのではなく、「考えに巻き込まれずに距離を取る力」を育てる心理学的アプローチです。最後に、記事のポイントを整理します。

学んだ理論から日常に取り入れられること

- 心配や反芻に名前をつける:「また未来の心配をしているな」と気づく

- 注意を切り替える:音・匂い・体の感覚など現実に戻す習慣をつける

- 思考を事実ではなく“ただの出来事”と見る:考え=現実と決めつけない

小さな工夫を積み重ねることで、日常の不安や考えすぎに振り回されにくくなります。

心理学的理解を深めることで悩みとの距離をとる

- 「心配は役に立つ」と思い込むのではなく、「心配しすぎるとむしろ逆効果」と理解することが第一歩。

- 理論を知るだけでも安心感が得られる人も多く、「これは病気ではなく、心のクセなんだ」と理解できれば気持ちが軽くなります。

- 日常の中で「思考に距離をとる視点」を持つことで、悩みとの健全な付き合い方ができるようになります。