「考えすぎて疲れる」「気持ちを切り替えたいのに、ずっと頭から離れない」――そんな経験はありませんか?

実はその背景には、「考えること」や「感じること」に対するメタ認知信念(=自分の思考への信念)が深く関わっています。

たとえば、「反省しなければ誠実じゃない」「感じたら負けだ」といった思い込みは、

罪悪感や不安を長引かせる“見えないループ”を生み出してしまうのです。

この記事では、

・メタ認知信念の基本と2つの方向性(ポジティブ/ネガティブ)

・3つの主要タイプ(感情コントロール型/社会的評価型/自己否定型)

・10の感情別パターンと手放すための3ステップ

をわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

まず知っておきたい:メタ認知信念とは?

私たちは日常の中で、「どう考えるか」だけでなく、「考えること自体をどう捉えるか」という“もう一段上の思考”をしています。

それが――メタ認知信念(Metacognitive Beliefs)です。

たとえば、こんな考え方をしたことはありませんか?

- 「考えすぎるのは良くない」

- 「ちゃんと反省しないと誠実じゃない」

- 「不安になっておけば、リスク回避につながる」

このように、「考えることそのもの」に対して持つ信念や思い込みのことを、心理学ではメタ認知信念と呼びます。

つまり、「自分の思考や感情に対してどう付き合うかを決めている信念」なのです。

「考え方への信念」が感情をコントロールしている

メタ認知信念は、私たちの感情を“裏側で操っている”ような存在です。

たとえば、「考えれば安心できる」という信念を持つ人は、不安を感じるたびに考え込んでしまいます。

逆に、「考えすぎはダメだ」と思う人は、考える自分を責めてしまうことがあります。

結果として、どちらも感情が強まり、苦しさが長引くという悪循環に陥ります。

これは、心理学でいう「思考と感情のループ」の典型例です。

メタ認知理論の基本構造(思考→感情→思考のループ)

人は、何か感情を感じたとき――

- 思考が生まれる(例:「なぜあんなことを言ったんだろう」)

- その思考に対して、信念が働く(例:「考えないと無責任だ」)

- 結果として、感情がさらに強化される(例:罪悪感が深まる)

このループが繰り返されると、感情が自然に収まらず、心の疲労が蓄積していきます。

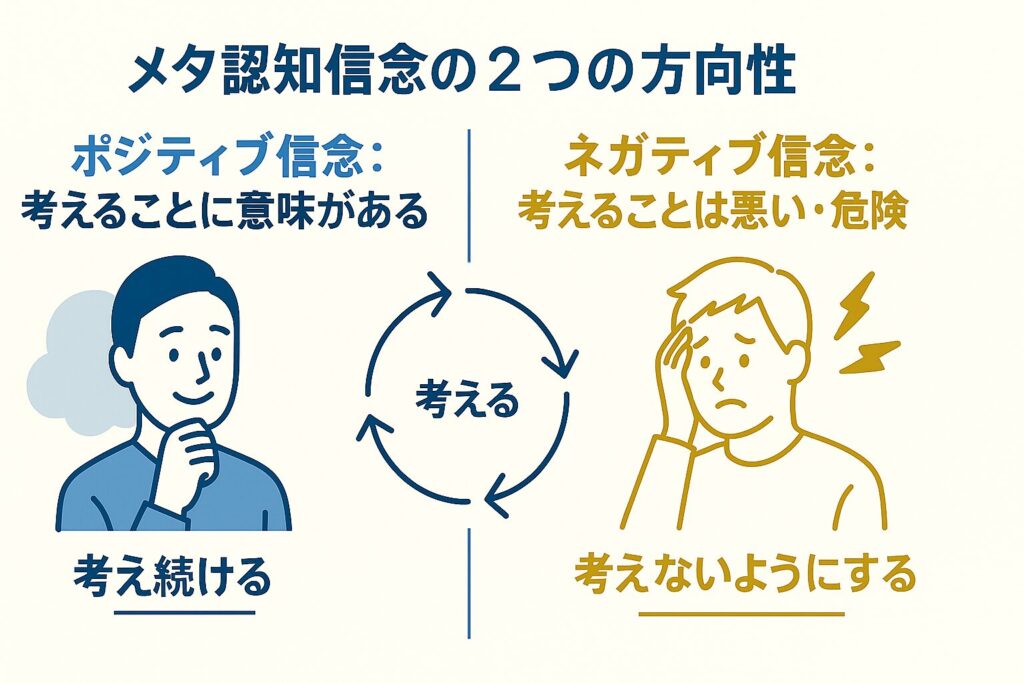

メタ認知信念の2つの方向性|「ポジティブ」と「ネガティブ」

メタ認知信念には、大きく分けて2つの方向性があります。

それが、

- ポジティブメタ認知信念:「考えることには意味がある」

- ネガティブメタ認知信念:「考えることは悪い・危険だ」

という2つのパターンです。

一見、正反対のように見えますが、どちらのタイプも感情を長引かせるという共通点があります。

ポジティブメタ認知信念:「考え続けることには意味がある」

ポジティブ信念を持つ人は、「考え続けること」や「感じ続けること」に価値や目的を感じています。

たとえば、次のような考え方です。

- 「反省し続ければ誠実でいられる」

- 「罪悪感を感じていれば、ちゃんとした人に見える」

- 「不安を感じていれば、最悪の事態を防げるはず」

こうした信念は、一見まじめで道徳的に思えます。

しかし実際には、感情を終わらせられない構造を作り出してしまうのです。

「感じ続けること=誠実さ」と信じているため、

安心したり、許されたりしても「まだ反省が足りない」と感じ、心が休まらない――。

このように、“良かれと思って考える”ことが、結果的に自分を苦しめるのがポジティブメタ信念の落とし穴です。

ネガティブメタ認知信念:「考えることは悪い・危険だ」

一方で、ネガティブ信念を持つ人は、「考えること」や「感じること」そのものを否定的に捉える傾向があります。

たとえば、次のような思考パターンです。

- 「罪悪感を感じるなんて情けない」

- 「そんな気持ちを引きずるのは弱い」

- 「考えたら負けだ。早く切り替えないと」

これらは一見“前向き”に見えるかもしれませんが、実は感情を抑え込もうとする戦略です。

しかし、感情を無理に押し込めようとすると、脳は「まだ問題が解決していない」と判断し、

罪悪感や不安を何度も再生してしまうのです。

つまり、感じないようにするほど、感じ続けてしまうという逆説が起きます。

感情を「感じ続けようとする」or「感じないようにする」どちらも長引く理由

感情を長引かせる原因は、

「感じ続けよう」としても、「感じないようにしよう」としても、

どちらも“コントロールしようとする”意識が働いている点にあります。

感情は自然現象のようなもので、コントロールしようとするとかえって乱れます。

ポジティブ信念は“考えすぎ”を生み、

ネガティブ信念は“感じなさすぎ”を生み、

どちらも結果的に思考と感情のループを強化してしまうのです。

3つのメタ認知信念とは?|感情を長引かせる3つの心のクセ

ここからは、感情を長引かせる3つのメタ認知信念のパターンを紹介します。

先ほど説明した「ポジティブ/ネガティブ」という方向性とは別に、

ここで扱うのは「どのように感情を扱うかという“構造”」の違いです。

この3つの心のクセは、どんな感情にも共通して見られます。

とくに不安・罪悪感・怒り・悲しみといった感情では顕著です。

① 感情コントロール型:「この気持ちを消さなきゃ」

このタイプの人は、感情をコントロールしようとしすぎる傾向があります。

たとえば、次のような思考です。

- 「落ち込んでいても仕方ない。早く切り替えなきゃ」

- 「不安なんて感じるのは弱い」

- 「怒りを抑えないと大人げない」

一見、前向きなように聞こえますが、実はこれが逆効果になります。

感情を「感じてはいけない」と抑え込むと、脳は「まだ解決していない」と判断し、

その感情を何度も思い出すように促してしまうのです。

これは、心理学でいう「抑制戦略の逆効果」です。

感情は“消そう”とするより、“気づいて通り過ぎる”ほうが自然に収まります。

💬 例:「悲しみを感じたくない」と思うほど、思い出がよみがえる。

それは“感じない努力”が、逆に“思い出す回路”を刺激しているからです。

② 社会的評価型:「感じていないと冷たいと思われる」

このタイプは、他人からどう見られるかを気にして感情を操作します。

- 「罪悪感を感じていないと、無責任だと思われる」

- 「悲しんでいないと、薄情に見える」

- 「怒らなければ、なめられる」

ここでは、感情そのものよりも“社会的イメージ”が優先されています。

つまり、「人として正しく見えるかどうか」が判断基準です。

結果として、「感情を感じる=誠実」と誤解し、

感じ続けることが義務のようになるのです。

他人に「良い人」と思われたいがために、

自分の心の負担を無視してしまう――これがこのタイプの落とし穴です。

③ 自己否定型:「感じる自分はおかしい」

このタイプは、感情を感じる自分をさらに責めてしまう傾向があります。

- 「こんなことで落ち込むなんて情けない」

- 「嫉妬してしまう自分が嫌い」

- 「まだ引きずっている自分がみっともない」

これは心理学でいう「メタ感情(感情に対する感情)」の典型例です。

つまり、「感情を感じること」自体を恥ずかしい・悪いことだと感じてしまう状態です。

その結果、感情を押し殺そうとする行動が起こります。

しかし、「本当は感じているのに、感じてはいけない」と自分の中で矛盾が生まれ、

心の中では抑圧と反発の葛藤が続きます。

この葛藤が続くと、

「こんなことで動揺する自分はダメだ」

「気にしてしまうなんて弱い」

といった自己否定的な思考が生まれ、

結果として罪悪感・恥・自己嫌悪のループにつながっていくのです。

| タイプ | 主な方向性 | 背後のメタ認知信念 | 心理的結果 |

|---|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 感じないようにする | ネガティブ信念:「感じるのは弱さ」 | 抑圧・再燃 |

| 社会的評価型 | 感じ続けようとする | ポジティブ信念:「感じるのは誠実さ」 | 自罰・過剰反省 |

| 自己否定型 | 感じる自分を責める | ネガティブ信念:「感じる自分はおかしい」 | 二重苦・慢性化 |

🔍 3タイプに共通する“メタ認知の誤作動”とは

これら3つの信念に共通しているのは、

どれも「感情をコントロールしようとするほど、逆に強化してしまう」という点です。

- 感情を消そうとしても消えない

- 感じ続けようとしても楽にならない

- 感じる自分を責めても苦しみが増える

このように、どの方向にも抜け道がない“思考の迷路”が、

感情を長引かせるメタ認知の罠です。

「3つのメタ信念」と「ポジティブ/ネガティブ信念」の違いを整理

ここまで、「メタ認知信念には3つの構造(コントロール・評価・自己否定)がある」と説明してきました。

一方で、前の章では「ポジティブ」と「ネガティブ」という方向性も紹介しました。

この2つの概念は似ていますが、実はまったく別の視点です。

🧭 違いをひとことで言うと

- 「ポジティブ/ネガティブ信念」=思考の“価値づけ”

- 「3つのメタ信念」=感情との“付き合い方”の構造

つまり、前者は「考えることに意味があると思うか、悪いと思うか」、

後者は「その感情をどう扱うか(消す・見せる・責める)」という違いです。

🧩 対比で理解する「方向性」と「構造」の関係

| 分類軸 | 内容 | 具体例 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 方向性(価値づけ) | 考えることに“良し悪し”を感じる信念 | 「考えることには意味がある(ポジティブ)」/「考えることは悪い(ネガティブ)」 | 感情が長引く・抑圧される |

| 構造(働き方) | 感情を“どう扱うか”という信念 | 「消したい(感情コントロール)」/「良く見られたい(社会的評価)」/「感じる自分を責める(自己否定)」 | 罪悪感・不安・怒りなどの再生ループ |

💬 具体例で見ると

たとえば「罪悪感」を例にすると――

- ポジティブ信念:「反省し続ければ誠実でいられる」

→ “考えることに価値がある”と信じている - ネガティブ信念:「感じるのは弱い。早く切り替えなきゃ」

→ “考えることは悪い”と信じている - 感情コントロール型:「この気持ちを消したい」

→ 感情を操作しようとする構造 - 社会的評価型:「感じていないと冷たいと思われる」

→ 他者の視線で感情を維持 - 自己否定型:「感じる自分はおかしい」

→ 感情そのものを責める

つまり、「ポジティブ/ネガティブ」は信念の“方向性”、

「3つのメタ信念」はその方向性がどんな形で現れるかという“構造”です。

🧠 まとめ:方向性×構造で感情が固定化される

この2つの軸が重なることで、私たちの感情は複雑に絡み合います。

- 「考えることに意味がある(ポジティブ)」 × 「感情を消したい(コントロール型)」

→ 考えすぎ・反省ループ - 「考えることは悪い(ネガティブ)」 × 「感じる自分を責める(自己否定型)」

→ 抑圧・自己嫌悪 - 「感じていないと悪く見える(評価型)」 × 「感じ続けることに価値がある(ポジティブ)」

→ 他人基準の罪悪感

このように、信念の方向性と構造の組み合わせが、

「なぜ自分の感情が止まらないのか」という根本的な理由を形づくっています。

💡 ひとことでまとめると:

“考える価値づけ”が方向性、“感情との距離のとり方”が構造。

どちらも無意識に働き、感情をコントロール不能にしてしまうことがあるのです。

両者を組み合わせた整理表

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「考え続ければ安心できる」「感じ続ければ解決できる」 | 「感じたら負け」「早く切り替えなきゃ」 |

| 社会的評価型 | 「感じていれば誠実に見える」「罪悪感がある方が人として正しい」 | 「感じない人は冷たい」※評価の裏返し |

| 自己否定型 | なし | 「感じるなんて情けない」「考える自分が悪い」 |

感情別にわかるメタ認知信念の種類|10の代表パターン

ここからは、いよいよ本題です。

感情ごとに「どんなメタ認知信念が働きやすいのか」を、代表的な10パターンで紹介します。

それぞれの感情には、「ポジティブメタ認知信念」(考えることに価値がある)と

「ネガティブメタ認知信念」(考えることは悪い・危険)が存在し、

さらにその背景には、「3つのメタ信念(感情コントロール/社会的評価/自己否定)」が影響しています。

🧩 一覧で見る:10の感情別メタ認知信念(ポジティブ信念・ネガティブ信念)

| 感情 | ポジティブ信念(考える意味) | ネガティブ信念(考える危険) | 主な反応パターン |

|---|---|---|---|

| 不安 | 「考えれば安心できる」 | 「考えすぎると不安が増す」 | 反芻・過剰準備 |

| 罪悪感 | 「反省し続ければ誠実」 | 「感じたら負け」 | 自責・抑圧 |

| 嫉妬 | 「嫉妬すれば自分を高められる」 | 「嫉妬するなんて醜い」 | 比較・羞恥 |

| 自責 | 「責めれば成長できる」 | 「責めるなんて弱い」 | 過剰反省 |

| 怒り | 「怒るのは正義」 | 「怒るのは子どもっぽい」 | 攻撃・自己否定 |

| 悲しみ | 「悲しみ続けることが愛の証」 | 「悲しむのは弱さ」 | 抑うつ・疲労 |

| 恥・劣等感 | 「恥を思い出せば成長できる」 | 「恥は思い出してはいけない」 | 回避・自己批判 |

| 憎しみ | 「憎んでいれば負けない」 | 「憎むのは悪」 | 怒りのループ |

| 恐怖 | 「警戒していれば安全」 | 「怖がるのは恥ずかしい」 | 過剰警戒・回避 |

| 快楽罪悪感 | 「楽しむと罰が当たる」 | 「楽しめない自分はおかしい」 | 罪悪感・快楽抑制 |

メタ認知信念の構造 × 価値づけ方向(ポジティブ/ネガティブ)

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念 | ネガティブ信念 | 特徴 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 感情コントロール型 | あり:「考え続ければ安心できる」「感じ続ければ解決できる」 | あり:「感じたら負け」「考えるのは無駄」 | 感情を操作・制御しようとする。思考過多・抑制ループが生まれる。 | 「安心」を目的とした誤作動 |

| 社会的評価型 | あり:「感じていれば誠実に見える」「悲しみは愛の証」 | あり:「感じない人は冷たい」「感じすぎは弱く見える」 | 他者の印象や道徳評価に基づいて感情を扱う。 | 他者視点の評価依存 |

| 自己否定型 | なし | あり:「感じる自分はおかしい」「弱い」「情けない」 | 感情を持つ自分そのものを責める。自己批判や抑圧が強い。 | 感情の否定ではなく「自分の存在の否定 |

😟 不安:「考えれば安心できる」 vs 「考えすぎると不安が増す」

不安の根底には、「安心したい」という本能的な欲求があります。

しかし、「考えれば不安を防げる」というポジティブ信念が働くと、

過剰な準備やシミュレーション思考(反芻)に陥りやすくなります。

一方、「不安を感じたらダメ」と思うネガティブ信念は、

不安を押し込めようとして、かえって脳が危険信号を強める結果になります。

→ 背景にあるのは「感情コントロール型」信念(不安を抑えたい・解決したい)。

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「考え続ければ安心できる」「不安でいればリスクを防げる」 | 「不安を感じたら負け」「考えすぎるのは弱さ」 |

| 社会的評価型 | 「不安を感じていれば慎重で真面目に見える」 | 「不安そうにすると信用を失う」 |

| 自己否定型 | なし | 「不安を感じる自分はおかしい」「情けない」 |

😔 罪悪感:「反省し続ければ誠実」 vs 「感じたら負け」

罪悪感は、誠実さや道徳性と結びつきやすい感情です。

そのため、「感じ続けることで人間的になれる」というポジティブ信念が働きがちです。

しかし、それが強くなりすぎると、“自分を罰する”ループになります。

逆に、「罪悪感を感じたら弱い」というネガティブ信念も、

感情を抑圧して内側で膨らませる結果を生みます。

→ 背景には「社会的評価型」信念(良く見られたい・誠実でありたい)が多い。

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「罪悪感を感じ続ければ誠実でいられる」 | 「罪悪感を感じたら負け」「気にしすぎるのは弱い」 |

| 社会的評価型 | 「罪悪感を感じていれば優しい人に見える」 | 「罪悪感を感じない人は冷たい」 |

| 自己否定型 | なし | 「こんなことで悩む自分はダメだ」 |

😣 嫉妬:「嫉妬すれば自分を高められる」 vs 「嫉妬するなんて醜い」

嫉妬のポジティブ信念は、「悔しさをバネにする」ような考え方。

一見、向上心のように見えますが、実際には他人比較のループを強化します。

一方、「嫉妬は恥ずかしい」というネガティブ信念は、

嫉妬を否定しようとして自己否定や羞恥心を強めます。

→ 背景は「自己否定型」信念(感じる自分を責める)。

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「嫉妬すれば自分を高められる」 | 「嫉妬なんてみっともない」「抑えなきゃ」 |

| 社会的評価型 | 「嫉妬するのは努力してる証」 | 「嫉妬する自分は醜いと思われる」 |

| 自己否定型 | なし | 「嫉妬する自分は小さい」 |

😞 自責:「責めれば成長できる」 vs 「責めるなんて弱い」

「ミスを責めれば次はうまくいく」というポジティブ信念は、

努力や成長の動機になることもあります。

しかし、それが行き過ぎると慢性的な自責思考になり、

「責める=努力」と錯覚してしまいます。

一方、「責めるなんて情けない」と感じる人は、

反省すら否定して内にこもる抑うつ状態になりやすいです。

→ 背景は「自己否定型+感情コントロール型」が混在。

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「責め続ければ成長できる」「反省は前進の証」 | 「いつまでも責めるのは未熟」 |

| 社会的評価型 | 「自責していれば真面目に見える」 | 「自責ばかりしていると弱く見られる」 |

| 自己否定型 | なし | 「責める自分は異常」「他人はもっと強い」 |

😡 怒り:「怒るのは正義」 vs 「怒るのは子どもっぽい」

「怒ることで正義を示せる」というポジティブ信念は、

社会的ルールを守る意識が強い人に多く見られます。

しかし、怒りを正当化すると、他者否定や攻撃性が増します。

逆に、「怒るのは恥ずかしい」と感じるネガティブ信念は、

怒りを押し殺して自己批判やストレス蓄積を招きます。

→ 背景は「社会的評価型」(良く見られたい・理性的でいたい)。

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「怒ることで相手を正せる」 | 「怒るのは大人げない」「我慢しなきゃ」 |

| 社会的評価型 | 「怒るのは正義感の証」 | 「怒る人は怖いと思われる」 |

| 自己否定型 | なし | 「怒る自分は器が小さい」 |

😢 悲しみ:「悲しみ続けることが愛の証」 vs 「悲しむのは弱さ」

悲しみのポジティブ信念は、「悲しむことが誠実」とする文化的影響もあります。

しかし、悲しみを“義務化”すると、回復のきっかけを失うことがあります。

一方、「悲しむのは甘えだ」と考えるネガティブ信念は、

感情を封じて抑うつ傾向を強めるリスクがあります。

→ 背景は「社会的評価型+感情コントロール型」。

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「悲しみを感じていれば絆を保てる」 | 「泣くのは弱さ」「切り替えなきゃ」 |

| 社会的評価型 | 「悲しみ続けることが愛の証」 | 「いつまでも悲しんでいると重いと思われる」 |

| 自己否定型 | なし | 「悲しむ自分は未熟」 |

😳 恥・劣等感:「恥を思い出せば成長できる」 vs 「恥は思い出してはいけない」

恥の感情は、自分の価値に直結するため扱いが難しいもの。

「恥を思い出せば同じ失敗を防げる」というポジティブ信念は、

一見合理的ですが、実際には過去への執着と自己批判を生みます。

一方、「恥を感じる自分は未熟だ」とするネガティブ信念は、

自分を守るために回避行動や無感情化を引き起こします。

→ 背景は「自己否定型+社会的評価型」。

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「恥を思い出せば成長できる」 | 「恥を思い出したくない」 |

| 社会的評価型 | 「恥を感じられるのは礼儀正しい証拠」 | 「恥ずかしがると自信がないと思われる」 |

| 自己否定型 | なし | 「恥を感じる自分は劣っている」 |

😠 憎しみ:「憎んでいれば負けない」 vs 「憎むのは悪」

「憎しみを力に変える」というポジティブ信念は、

一時的にはエネルギーになりますが、長期的には怒りの依存を招きます。

一方、「憎むのは悪いこと」とするネガティブ信念は、

感情を封じることで内面の怒りを固定化させます。

→ 背景は「感情コントロール型」。

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「憎み続ければ忘れない」「怒りが自分を支えてくれる」 | 「憎しみは悪だ」「考えるのは無駄」 |

| 社会的評価型 | 「憎んでいるのは正義のため」 | 「憎む人は幼稚だと思われる」 |

| 自己否定型 | なし | 「憎む自分が怖い」「人として間違っている」 |

😨 恐怖:「警戒していれば安全」 vs 「怖がるのは恥ずかしい」

「怖がる=準備できる」と信じるポジティブ信念は、

危険を避けようとする本能に根ざしています。

しかし、過剰に働くと“常に不安な脳”になります。

一方、「怖がってはいけない」とするネガティブ信念は、

恐怖を押し込めて無意識の回避行動を強化します。

→ 背景は「感情コントロール型+自己否定型」。

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「怖がっていれば安全」「警戒していれば準備できる」 | 「怖がるのは恥ずかしい」「弱い証拠だ」 |

| 社会的評価型 | 「恐怖を感じるのは真剣だから」 | 「怖がると頼りなく見える」 |

| 自己否定型 | なし | 「恐怖を克服できない自分はダメ」 |

😊 快楽罪悪感:「楽しむと罰が当たる」 vs 「楽しめない自分はおかしい」

楽しむことへのブレーキは、意外と多くの人が持っています。

「頑張った後じゃないと楽しんではいけない」

「快楽に溺れるのが怖い」

こうした信念は、快楽に対する罪悪感を生みます。

一方、「楽しめない自分はダメ」と思うネガティブ信念も、

自己否定とプレッシャーを増幅させます。

→ 背景は「社会的評価型+自己否定型」。

| 構造(3つのメタ信念) | ポジティブ信念の例 | ネガティブ信念の例 |

|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 「楽しむと罰が当たる」「我慢が美徳」 | 「楽しんではいけない」「気が緩むとミスする」 |

| 社会的評価型 | 「楽しむより努力している方が立派」 | 「楽しんでいると不真面目に見える」 |

| 自己否定型 | なし | 「楽しめない自分はおかしい」 |

💡 まとめると:

感情を長引かせるのは、「感情そのもの」ではなく、

その感情をどう扱うかという“信念”のクセです。

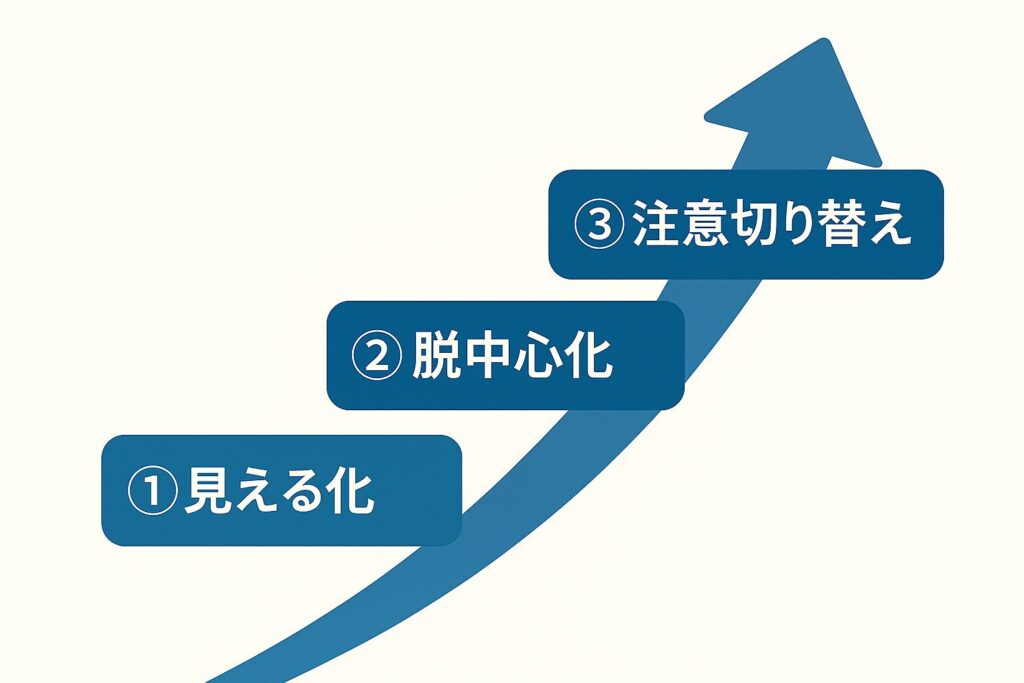

メタ認知信念を手放す3つのステップ

ここまでの内容で、「感情を長引かせるのは感情そのものではなく、それをどう扱うかという信念」だと解説しました。

では、その信念をどうすればゆるめられるのでしょうか?

ここでは、心理学(特にメタ認知療法や認知行動療法)で用いられる、

メタ認知信念を手放すための3つの実践ステップを紹介します。

①メタ信念の“目的と価値”を見つめ直す

最初のステップ、自分のメタ認知信念が「どんな目的で」「どんな価値をもって」働いているのかを見つめることです。

なぜなら、私たちは無意味な信念を信じ続けているわけではなく、

「安心したい」「誠実でいたい」「失敗を防ぎたい」といった目的があるからです。

書き出し方の例:

| 書き出す項目 | 例 |

|---|---|

| よく浮かぶ考え | 「反省しないと誠実じゃない」「心配しないと不安になる」 |

| その考えの目的 | 「安心したい」「人から信頼されたい」 |

| それは本当に役立っている? | 「安心どころか不安が増している」「自分を責める癖が強まっている」 |

このように「目的」と「結果」を切り分けて見ることで、

「この信念はもう役に立っていない」と気づけるようになります。

②脱中心化:考えを“眺める”練習

次のステップは、「考え=現実」だと思わないことです。

多くの人は、頭に浮かんだ考えを“事実”だと信じてしまいます。

例:「あの人に嫌われたかもしれない」→「きっと嫌われている」→不安が増える

脱中心化とは、「考えをただの“通りすぎる思考”として観察する」スキルです。

たとえば、次のように練習します。

- 「私は今、“嫌われたかもしれない”という考えを持っている」と、メタ的に言い換える

- 頭の中に浮かぶ言葉を、“映画の字幕”のように眺めてみる

- 「事実」ではなく、「一つの思考」として扱う

この練習を繰り返すことで、考えに巻き込まれにくくなり、

罪悪感や不安などの感情のループを断ち切る第一歩になります。

③注意切り替え:意識の焦点を変えるトレーニング

最後のステップは、注意(意識のスポットライト)をコントロールする練習です。

メタ認知理論によれば、ネガティブ思考が続くのは、

注意が「内側(自分の考え)」に固定されているからです。

意識の焦点を“外側”に切り替えるだけで、脳の反応が変わります。

実際にできる方法としては:

- 呼吸や体の感覚に意識を向ける(マインドフルネス的手法)

- 周囲の音・光・匂いなどの“現実の感覚”を数えてみる

- 不安な考えが浮かんだら、「今ここに戻る」と小さくつぶやく

注意の使い方は筋肉のようなもので、

「思考に注意を吸い取られた」と気づくたびに戻す練習が、

思考への依存を少しずつ減らしていきます。

もし注意を切り替えるのが難しい場合は、「延期技法(Postponement Technique)」を試してみましょう。

「今は考える時間じゃない。明日になったら改めて考えよう」などと、思考を“あとに回す”方法です。

これにより、頭の中の反芻をいったん保留し、行動や休息にエネルギーを戻せます。

🌱 ステップのまとめ

| ステップ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ① 見つける | 信念を見える化 | 無意識の信念に気づく |

| ② 脱中心化 | 考えをただの思考として眺める | 思考と感情の距離を取る |

| ③注意切り替え | 現実へ意識を戻す | 思考への執着を減らす |

💡 ポイント:

メタ認知信念は「消すもの」ではなく、「気づくもの」です。

それに気づいた瞬間、信念は“自動操縦”ではなくなります。

まとめ|感情を変えるのではなく、“信念”を見直す

ここまで見てきたように、

ネガティブな感情を長引かせる原因は「感情そのもの」ではなく、

それをどう扱うかというメタ認知信念(思考への信念)にあります。

感情は“悪者”ではない

罪悪感・不安・怒り・悲しみといった感情は、

もともと私たちを守るために生まれた“サイン”です。

たとえば、不安は「安全を確保したい」という本能的な働きです。

ところが、それらを「感じすぎてはいけない」「考えすぎてはいけない」と否定したり、

逆に「感じ続けなければ誠実じゃない」と執着してしまうと、

感情は自然に収束せず、思考と感情のループが起こります。

メタ認知信念を見直すことが、回復の第一歩

つまり、感情を変えるよりも先に、

「自分がどんな信念で考えを評価しているか」に気づくことが重要です。

| よくある信念 | 結果 |

|---|---|

| 「考え続ければ何とかなる」 | 思考疲労・罪悪感の長期化 |

| 「感じることは弱さだ」 | 感情の抑圧・再燃 |

| 「切り替えなければいけない」 | 自己否定・焦燥感 |

| 「反省しないと成長できない」 | 自罰的思考の強化 |

こうした思考のクセを見直すだけで、

感情は「自然に終わる」方向へと流れ始めます。

感情に振り回されない生き方とは

感情をコントロールするのではなく、

「感情を観察する自分」を育てること。

これが、メタ認知を整える最大の目的です。

- 感情が起きても、「あ、今こう感じてるな」と気づける

- 思考が暴走しても、「また考えすぎてる」と気づいて戻せる

このように、“気づける自分”が育つほど、

感情に巻き込まれず、落ち着いた判断と行動ができるようになります。

💬 まとめの一文

ネガティブな感情を感じたとき、

その感情に対して自分がどんな考え方(メタ認知的信念)を持っているのかに気づき、適切に対処することで、

落ち込みや考えすぎの悪循環を減らすことができるでしょう。