「死を考えるなんて怖い」「そんなこと考えたくない」と思う一方で、どこかで“生きる意味”に迷ってしまうことはありませんか?

意味管理理論(MMT:Meaning Management Theory)は、そんな「死の恐怖」や「人生の空虚感」を、「生きる力」に変える心理学です。

本記事では、MMTの基本と背景、恐怖管理理論(TMT)との違い、そして「死を恐れずに生きる」ための実践法をわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

意味管理理論(MMT)とは?|「死」と「意味」をつなぐ心理学の新しい考え方

私たちは生きていく中で、「なぜ生きるのか」「自分の人生には意味があるのか」といった問いに、何度も直面します。

その根底には、「死への不安」という人間共通の感情があります。

この「死」と「意味」を結びつけて理解しようとするのが、意味管理理論(Meaning Management Theory:MMT)です。

意味管理理論の定義と背景(Wongによる提唱)

意味管理理論(MMT)は、カナダの心理学者ポール・T・P・ウォン(Paul T. P. Wong)が2000年代に提唱した理論です。

彼は、人間を「意味を探し、意味をつくる存在」と捉え、

死や喪失などの避けられない現実と向き合いながら、どう“意味ある生”を生きるかを探求しました。

この理論は、単なる「死生観」ではなく、心理的な成長と回復のメカニズムを説明する枠組みです。

MMTの中心にある考えは次の通りです。

- 人間には「生き延びたい」という生存本能と、「意味を見つけたい」という心理的本能がある。

- 意味は、絶望の中にも見いだすことができる。

- 死や苦しみを避けるより、それを意味ある経験として統合することが心の安定をもたらす。

恐怖管理理論(TMT)との違い:防衛ではなく成長

MMTは、同じく「死の恐怖」を扱う恐怖管理理論(Terror Management Theory:TMT)から発展しました。

TMTでは、人が死の恐怖を感じると、

- 文化や宗教などの“永続する価値観”にすがる

- 自尊心(自分の価値)を高めて安心しようとする

という「防衛的」な反応を説明します。

一方、MMTは防衛ではなく成長を目的としています。

死の恐怖を「抑え込む」のではなく、

それをきっかけに「どう生きたいか」を考える方向へと変えるのです。

つまりMMTは、死を“敵”ではなく、“先生”として扱う心理学。

死の存在を思い出すことで、

むしろ「今の人生をどう生きたいか」が明確になる。

この転換こそが、MMTの核心です。

「死を通じて生を理解する」心理学的アプローチ

MMTの考え方は、“死を避けることではなく、死を理解すること”にあります。

死の意識が高まると、多くの人は一時的に不安になりますが、

それをきっかけに人生の優先順位を見直し、感謝やつながりを深めるようになります。

たとえば、病気や喪失を経験した人が、

「日常の小さな幸せに気づけるようになった」と語るのは、まさにこのプロセス。

死の存在を認めることが、「今を生きる力」に変わるのです。

ロゴセラピーや実存心理学とのつながり

MMTは、ヴィクトール・フランクルのロゴセラピー(意味療法)や、

実存心理学(Existential Psychology)と深い関係があります。

フランクルは、強制収容所という極限状態の中でも、

「人はどんな状況でも意味を見いだせる」と説きました。

MMTはこの思想を現代的に継承し、

「死を意識することで、より深く生を味わう」という心理的メカニズムを説明しています。

まとめ:死の恐怖を「生きる力」に変える心理学

- 意味管理理論(MMT)は、死を恐れる代わりに意味を探す心理学。

- 恐怖管理理論(TMT)が「防衛の心理学」だとすれば、MMTは「成長の心理学」。

- 死を意識することはネガティブではなく、「生の価値を再確認する行為」。

「死を考えることは、生をより深く理解すること。」

この逆説的な真実こそが、MMTの魅力なのです。

死を恐れずに生きるための心理学的仕組み|MMTが示す3つのプロセス

意味管理理論(MMT)は、「死をどう避けるか」ではなく、「死をどう受け止め、そこから生きる意味を見いだすか」を解明する心理学です。

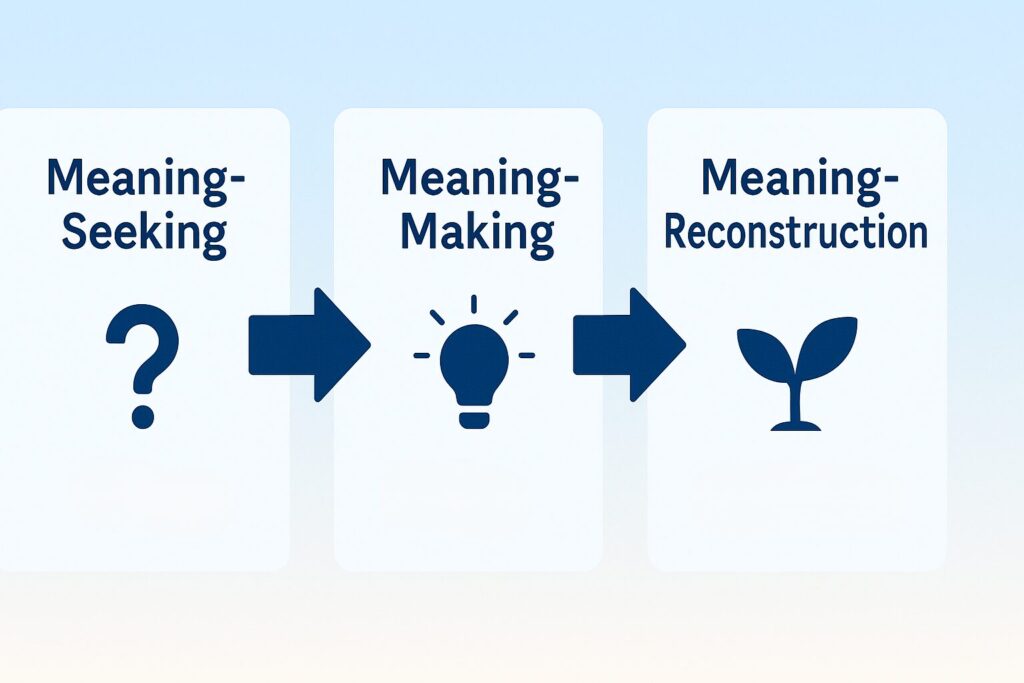

その中心にあるのが、3つの心理的プロセス(Meaning-Seeking/Meaning-Making/Meaning-Reconstruction)です。

この流れを理解すると、「死を意識する=不安」ではなく、「死を意識する=生を強く感じる」へと変わります。

① Meaning-Seeking(意味探索)|なぜ生きるのかを問う力

Meaning-Seeking(意味探索)とは、人生や出来事の中に「意味」を探し求める心の働きです。

人は困難や喪失を経験したとき、

「なぜ自分だけこんなことに?」と問いかけます。

これは単なる嘆きではなく、「意味を見つけようとする自然な心理反応」なのです。

たとえば病気や失敗を通して、

「健康の大切さ」「支えてくれる人の存在」「生きる時間の尊さ」などに気づくことがあります。

MMTでは、この「意味を探す問い」こそが回復と成長の出発点だと考えます。

② Meaning-Making(意味構築)|新しい価値や目的を見出す力

次に訪れるのがMeaning-Making(意味構築)の段階です。

ここでは、見つけた気づきを自分の価値観や行動に組み込むプロセスが起こります。

- 「この経験を通して他人の気持ちが分かるようになった」

- 「だからこそ、同じ苦しみを持つ人を助けたい」

といったように、経験をストーリー化(ナラティブ化)し、

それを人生の意味として再定義するのです。

この過程を通して、人は「ただの出来事」ではなく「自分の物語」を生き始めます。

③ Meaning-Reconstruction(意味再構築)|喪失やトラウマから立ち直るプロセス

そして3つ目がMeaning-Reconstruction(意味再構築)。

これは、トラウマや喪失によって壊れた世界観を再び立て直すプロセスです。

人は大切な存在を失ったとき、「世界は安全で意味がある」という前提が崩れます。

その「崩壊した意味体系」を、新しい視点から再構築するのがこの段階です。

たとえば、愛する人を失った人が、

「その人の生き方を通して、人生の美しさを学んだ」と語るように、

悲しみを“意味のある経験”に変えることが、心の回復を促します。

意味づくりの7つの源

ウォンは、意味づくりの7つの普遍的源泉を示ししています。

これらは文化を超えて共通する「人間的な意味の軸」とされています。

- 達成と目標追求 – 行動や成果を通じた自己実現

- 親密さと家族 – 愛し愛される関係性

- 人間関係とコミュニティ – 他者とのつながり

- 自己超越 – 自分を超えた目的や貢献

- 宗教・スピリチュアリティ – 精神的支え

- 自己受容 – 成長と成熟の感覚

- 公正と道徳 – 倫理的な正しさと誠実さ

この7要素のいずれかに焦点を当てて生きることで、

人はより深い人生の充実感と一貫性を得られるとされています。

防衛ではなく成長へ――死を意識することが“生きる力”に変わる理由

恐怖管理理論(TMT)では、死を意識すると人は防衛的になり、

「宗教・国家・お金」などの象徴的な価値に依存して安心を得ようとします。

一方、MMTでは「死を意識すること」自体を成長のきっかけと捉えます。

死を意識することは、

- 「自分に本当に大切なものは何か?」を明確にし、

- 「今をどう生きたいか?」を再確認する、

という自己成長の引き金になるのです。

このように、MMTは「死を避ける心理学」ではなく、

「死を活かす心理学」と言えるでしょう。

まとめ:3つのプロセスが教えてくれる“心の成長の道”

| プロセス名 | 意味 | 心の変化の例 |

|---|---|---|

| 意味探索(Seeking) | なぜ起きたのかを問いかける | 「なぜ自分が?」から「何を学べるか?」へ |

| 意味構築(Making) | 経験をストーリーに変える | 「苦しみを通して人の優しさを知った」 |

| 意味再構築(Reconstruction) | 崩れた世界を立て直す | 「悲しみを通して人生の尊さを知った」 |

死や喪失を“終わり”ではなく、“意味の始まり”と捉える――

それが、意味管理理論が教える「死を恐れずに生きる」ための心理学的仕組みです。

✨ まとめ

意味づくりとは、人生を「ただ起きる出来事の連続」ではなく、

「意味ある物語」として編集し直す営みである。

社会の中で意味を共有し、物語を紡ぎ、目標を追い、

価値観を磨くプロセスそのものが、

“生きる意味をつくる力”=Meaning-Makingなのです。

死の受容がもたらす心理的効果|不安が和らぎ、生きる意味が深まる理由

意味管理理論(MMT)の根幹にあるのは、「死を避けるのではなく、受け入れることで心が安定する」という考え方です。

死を受け入れることは恐ろしいことではなく、むしろ「生きることへの理解を深める行為」です。

この章では、MMTが重視する「死の受容(Death Acceptance)」の心理的効果を解説します。

DAP-R(死の態度プロファイル)による3つの受容タイプ

MMTでは、ウォンらが開発した「Death Attitude Profile-Revised(DAP-R)」という尺度を使い、

人が死にどう向き合うかを3つのタイプに分類しています。

| 受容タイプ | 特徴 | 心理的傾向 |

|---|---|---|

| Neutral Acceptance(中立的受容) | 死を人生の自然な一部として受け止める | 不安が少なく、穏やかに生を受け入れる |

| Approach Acceptance(接近的受容) | 死を「次の世界」「救済」などポジティブに捉える | 信仰やスピリチュアルな安心感を持つ |

| Escape Acceptance(逃避的受容) | 苦痛や絶望から逃れたいという心理で死を望む | 一時的に楽になるが、根本的な癒しは得にくい |

この中で、中立的受容(Neutral Acceptance)が最も心理的に安定しており、

人生への満足度や幸福感とも強く関係するとされています。

「死を受け入れる」と心が安定する心理的メカニズム

なぜ、死を受け入れることで心が落ち着くのでしょうか?

その鍵は、「コントロールできない現実を認める」という心理的プロセスにあります。

人は、避けられないものを「拒絶」するとき、強い不安や怒りを感じます。

しかし、それを「自然なこと」と認識するだけで、脳の防衛反応(扁桃体の過剰反応)が弱まるのです。

このとき前頭前野(判断や理解を司る部分)が活性化し、

「恐怖」から「理解」へと心のモードが切り替わります。

つまり、理解が安心を生むのです。

「死を恐れないこと」は、無理に強がることではなく、

「死を理解して安心すること」なのです。

死の恐怖と生の充実の関係:回避ではなく統合

死の恐怖を「なくす」ことはできません。

しかし、死と生を“対立”ではなく“統合”として捉えることで、心は落ち着いていきます。

MMTでは、死を「生の反対」ではなく、「生の一部」として考えます。

たとえば、

- 「時間には限りがある」と意識すると、1日が貴重に感じられる

- 「大切な人との別れ」を想像することで、今のつながりを大切にできる

このように、死を意識することは、生をより豊かに味わう助けになります。

心理学的には、これを「統合的受容」と呼びます。

死の受容は“諦め”ではなく、“成熟”へのプロセス

死を受け入れられる人ほど、以下のような傾向があります。

- ストレス耐性(レジリエンス)が高い

- 人生満足度・幸福感が高い

- 他者への共感や優しさが増す

- 自己中心的な価値観が弱まり、人とのつながりを重視する

つまり、死を受け入れることは「諦め」ではなく、

“心の成熟”のプロセスなのです。

まとめ:死の受容は「終わり」ではなく「意味の始まり」

死を受け入れるという行為は、

「人生の終わりを受け入れること」ではなく、

「人生をより深く理解し始めること」です。

- 死を拒むほど不安は強くなる

- 死を理解するほど心は落ち着く

- 死を意識するほど“今”の価値が高まる

死を恐れないことは、生を諦めることではなく、

「今、この瞬間を丁寧に生きる」ことなのです。

“意味を見つける力”が人生を変える|MMTの実践的活用法

意味管理理論(MMT)は、学問的な理論であると同時に、人生の実践的なツールにもなります。

死の恐怖や不安、挫折や喪失を「避ける対象」ではなく、“意味を見いだすチャンス”として捉え直すことで、心の回復力と生きる力が高まります。

ここでは、日常生活やビジネス、カウンセリングに応用できるMMTの実践法を紹介します。

意味を再定義する質問:「この経験に何の意味があるか?」

MMTの核心は、出来事に対して「なぜこんなことが起きたのか?」ではなく、「この経験にはどんな意味があるのか?」と問い直す姿勢です。

このシンプルな質問が、思考を「被害者」から「創造者」へと切り替えます。

たとえば——

- 仕事の失敗 → 「自分の限界を知るチャンスだった」

- 人間関係の別れ → 「新しい価値観を学ぶきっかけだった」

- 病気の経験 → 「生き方を見つめ直すタイミングだった」

こうした「意味の再定義」によって、感情は整理され、前向きなエネルギーへと変わっていきます。

日常生活での応用:挫折・喪失・不安を“意味の視点”でとらえる

MMTは、特別な出来事だけでなく、日常のストレスにも応用できます。

たとえば、

- ネガティブな出来事があったとき → 「この出来事から学べることは何か?」

- やる気が出ないとき → 「自分にとって今、何が大事なのか?」

- 不安が強いとき → 「この不安は、どんな変化を促しているのか?」

こうした「意味の再評価」を習慣にすることで、感情の波に流されず、自分の軸を保つことができます。

心理学的には、これは再認知化(reappraisal)と呼ばれ、脳のストレス反応を鎮める効果があります。

「メメント・モリ」との共通点:死を意識して今を生きる

MMTの実践は、古代からの哲学「メメント・モリ(Memento Mori:死を想え)」と通じる部分があります。

メメント・モリは、「死を思い出すことで、生をより誠実に生きる」という教えです。

MMTはこれを心理学的に説明します。

- 死を意識すると、時間の有限性を実感する

- その結果、「今を丁寧に生きよう」という意欲が生まれる

- 行動の質が上がり、人間関係や幸福感が高まる

つまり、死を考えることは“生を深める”ことなのです。

まとめ:意味を見つける力こそ、人生を変える心理スキル

- 「なぜ」ではなく、「何の意味があるのか?」と問う

- 出来事を「悲劇」ではなく「物語」として再構築する

- 死や苦しみを避けるより、「そこに意味を見いだす」

意味を見つける力とは、どんな状況でも人生を選び直す力。

それこそが、MMTが示す“生きる力”の本質なのです。

まとめ|死を恐れずに生きるとは、「意味を生きる」ということ

意味管理理論(MMT)は、単なる学問理論ではなく、

「死の恐怖を通して、生の意味を見つけるための心の地図」です。

ここまでの内容をまとめながら、MMTが私たちの生き方に与えるヒントを整理します。

意味を管理するとは、「自分の生を選び取る」こと

MMTの「管理(Management)」という言葉は、

外側から人生をコントロールすることではなく、

「意味づけを通して、自分の生を主体的に運転する」ということを意味します。

私たちは環境や運命を完全には選べませんが、

出来事に「どんな意味を見いだすか」は常に選ぶことができます。

たとえば――

- 不安を「成長のサイン」と意味づける

- 失敗を「学びの一部」として扱う

- 死の意識を「生の感謝」を深める契機にする

このように、意味を管理するとは、出来事に“解釈の舵”を持つことなのです。

死を避けるのではなく、死を通して生を豊かにする

死を避けようとするほど、心は不安になります。

なぜなら、「避けようとしても避けられないもの」に抵抗しているからです。

MMTはその逆を提案します。

「死を受け入れることで、生をより誠実に生きる。」

死は「終わり」ではなく、「生を照らす鏡」です。

死を通して見えるのは、「限りある時間」と「いまここにある命の価値」。

この気づきこそが、“今を生きる力”を呼び覚まします。

心理学的にも、死の受容が進むと以下のような変化が見られます。

- 不安や怒りが減る

- 共感力・思いやりが高まる

- 幸福感・人生満足度が上がる

つまり、「死を受け入れる=生の深まり」なのです。

現代の「意味の危機」にMMTが与えるヒント

現代社会では、多くの人が「意味の喪失(meaning crisis)」を感じています。

仕事・SNS・競争の中で、「何のために生きているのか」が見えなくなっているのです。

MMTはこの“空虚感”への心理的処方箋としても役立ちます。

- 外的成功より内的充実へ

- 他人基準より自己基準へ

- 防衛より成長へ

「生きる意味」は誰かが与えてくれるものではなく、

自分が紡ぎ続ける“物語”の中に存在する。

その物語を編集し続けることが、まさに意味管理(Meaning Management)なのです。

意味再構築理論(MRT)との違い

MMTと並んで語られる理論に、意味再構築理論(MRT:Meaning Reconstruction Theory)があります。

両者の関係を一言で表すと、こうです。

| 理論 | 提唱者 | 焦点 | 心理的方向性 |

|---|---|---|---|

| MRT | Neimeyer | 喪失やトラウマ後の「意味の再構築」 | 回復の心理学 |

| MMT | Wong | 死を前提に「意味を管理し成長する」 | 成長の心理学 |

MRTは「崩れた意味を再び組み立てる」理論、

MMTは「意味を生涯にわたって育てる」理論です。

両者を合わせて理解すると、“悲しみを超えて、生きる力をつくる”という全体像が見えてきます。

結びに|死を恐れずに生きるとは、「意味を生きる」こと

死を恐れるのは、自然なことです。

けれど、死を知ることは、生を深く知ることでもあります。

意味管理理論(MMT)が教えてくれるのは、

「死を避ける」のではなく、「死を通して生き方を選び直す」勇気です。