40代になって「このままでいいのかな?」とふと立ち止まる瞬間はありませんか?

キャリアの停滞感、家庭での役割の変化、若い頃の夢とのギャップ…。そんなモヤモヤはあなただけではなく、多くの人が経験することです。

心理学者レビンソンはこれを「中年の危機」と呼び、人生を春夏秋冬のような「人生の四季」に区切って説明しました。

この記事では、レビンソンの発達課題をわかりやすく解説し、人生の流れの中で訪れる安定期と移行期の意味を整理します。

さらに、特に重要な中年期の乗り越え方や、日常やキャリアにどう活かせるかも紹介。

読めば「悩みは成長のサイン」と前向きに捉え直せるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

レビンソンの発達課題とは|ライフサイクル理論の基本

発達心理学者のダニエル・レビンソンは、人生を「春・夏・秋・冬」といった四季にたとえて捉えるライフサイクル理論を提唱しました。

これは子どもの成長に注目した発達理論とは異なり、大人になってからの人生の変化を中心に説明しているのが大きな特徴です。

レビンソンが提唱した「人生の四季」とは

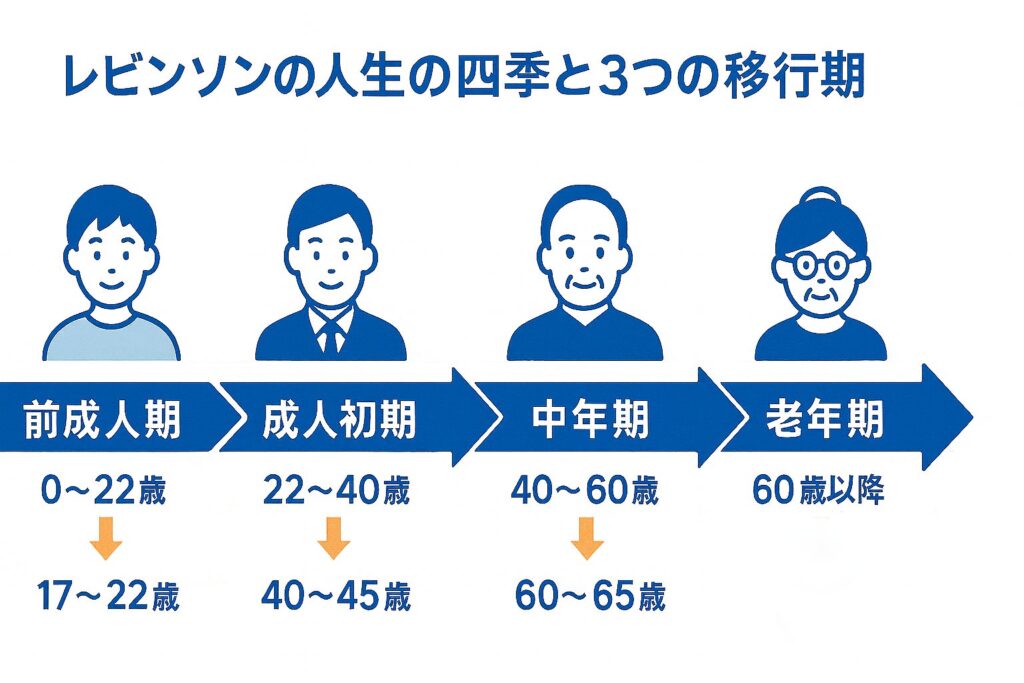

レビンソンは 人生を「4つのera(時代)」と「3つの移行期」 で説明しました。

- 前成人期(0〜22歳)

- 成人初期(22〜40歳頃)

- 中年期(40〜60歳頃)

- 老年期(60歳以降)

(それぞれの境目に「成人初期移行期(17〜22歳)」「中年移行期(40〜45歳)」「老年移行期(60〜65歳)」がある)

安定期と移行期が交互に訪れるライフサイクル

レビンソン理論の特徴は、「安定期」と「移行期」が交互に訪れるという点です。

- 安定期:キャリアや生活の基盤が比較的安定している時期

- 移行期(過渡期):人生を振り返り、方向転換を考える時期

たとえば「40〜45歳の中年への移行期」は、後に有名になる「中年の危機」と深く関わっています。

エリクソンやハヴィガーストとの違い

- エリクソン:乳児期から老年期まで、人生全体を8つの心理社会的発達課題として整理した。

- ハヴィガースト:各年齢に応じた発達課題(Developmental Tasks)を提示し、教育や学習の指針にした。

- レビンソン:特に成人期以降のライフサイクルに焦点を当て、人生の転機や危機を強調した。

つまり、レビンソンの理論は「大人になってからも発達は続く」という視点を与えてくれるものなのです。

レビンソンの人生の四季と3つの移行期|原著に基づく整理

レビンソンは、人生を「四季」に分けて理解できるようにしました。ここでは、、「児童期・青年期(0〜17歳)」を含めて 人生を四季に整理し直して紹介、児童期から老年期までの流れと、3つの移行期(過渡期)を整理します。

前成人期(児童期・青年期)(0〜22歳頃)

- 人格や価値観の土台を作る大切な時期です。

- 学校生活や友人関係を通じて、アイデンティティ(自分は何者かという感覚)を形成していきます。

- 成人期に向けての「準備期間」とも言えます。

- 成人初期は基本的に22歳からと説明されることが多い

- ただし17〜22歳の移行期を「成人初期の入口」として含める解釈もある

- そのため「成人初期の始まりは17〜22歳のあたり」という幅を持った書き方をされることがあります

成人への移行期(17〜22歳)の課題

- 青年から大人へ移る橋渡しの時期。

- 進学・就職・自立といった大きな選択に直面します。

- 親から離れて自分の人生を歩み出す「独立の一歩目」であり、不安と希望が入り混じる時期です。

成人初期(22〜40歳頃)

- 社会に出て、仕事・結婚・家庭といった人生の基盤を築く時期。

- レビンソンは、この時期に人は「夢(dream)」を描き、それを追いかけるとしました。

- 例えるなら「春の季節」であり、エネルギーを注いで人生を耕す段階です。

中年への移行期(40〜45歳)と「中年の危機」

- 最も有名なのがここで、「中年の危機(midlife crisis)」が起きやすい時期。

- これまで築いてきたキャリアや家庭を見直し、「本当にこのままでいいのか」と自分に問い直します。

- この転機をどう乗り越えるかで、その後の人生の質が大きく変わるとされます。

中年期(40〜60歳頃)

- 人生の責任が重くなると同時に、これまでの選択を見直す時期。

- キャリアの停滞感や家庭での役割の変化に直面する人も多く、心の中に「本当にこれでよかったのか」という問いが生まれやすい。

- いわゆる「夏の盛り」ですが、同時に「中年の危機」とも深く関わります。

老年への移行期(60〜65歳)で直面する変化

- 退職や社会的役割の喪失に直面する時期。

- 健康や経済的不安など、新しい課題が現れます。

- ここで「人生を統合できるか」が、老年期をどう生きるかを左右します。

老年期(60歳以降)

- 仕事や社会的役割から離れ、引退や健康の変化に適応していく段階。

- 人生を振り返り、意味づけを深め、次世代へ知恵を伝えることが課題となります。

- 「秋から冬」へと移行する季節にあたります。

レビンソン理論の最大のポイント「中年の危機」

レビンソンの理論の中で、最も広く知られているのが「中年の危機(midlife crisis)」です。

これは単なる気分の落ち込みではなく、40代前後に多くの人が経験する人生の再評価のプロセスを指します。

40代に訪れる自己再評価と葛藤

- 「このまま今の仕事や生活を続けていいのか?」

- 「若いころの夢は実現できたのか?」

- 「家族や社会に対して自分はどんな役割を果たしているのか?」

40代に差しかかると、こうした自己再評価の問いが強くなります。

これは単にネガティブな現象ではなく、次の人生をどう生きるかを考えるチャンスでもあります。

理想と現実のギャップにどう向き合うか

- 理想:若いころに思い描いた夢やキャリア像

- 現実:家庭責任、体力の変化、仕事の限界など

このギャップに直面したとき、人は「失敗感」や「停滞感」を抱きやすいです。

しかし、レビンソンは「ここでの見直しこそが次の成長につながる」と考えました。

つまり、理想を修正しつつ、自分に合った新しい人生モデルを作り直す時期なのです。

「中年の危機」を乗り越えた先の成長

中年の危機をうまく乗り越えると、以下のような成長が見られるとされます。

- 柔軟な価値観:白黒ではなく「ほどよさ」を受け入れられる

- 人間関係の広がり:次世代を育てたり、社会的なつながりを重視する

- 人生の統合感:過去を後悔するのではなく、「今を活かす」発想へ転換

このように、危機は終わりではなく「人生の再スタートの機会」でもあるのです。

レビンソンの発達課題の実生活への活かし方

レビンソンの理論は学問的なものにとどまらず、キャリア形成・家庭・自己理解など、私たちの日常生活に役立てることができます。ここでは、実践的な活用法を紹介します。

キャリア形成やライフプランへの応用

- 20代〜30代では「夢を描き挑戦する時期」と捉え、キャリア形成やスキル習得に集中するとよい。

- 40代では「中年の危機」に備え、キャリアの方向転換や働き方の見直しを柔軟に検討する。

- 60代以降は「次世代への継承や社会貢献」を意識することで、引退後も充実感を得やすい。

→ こうした視点でキャリアを設計すると、変化に振り回されるのではなく、発達の流れに沿って選択できるようになります。

家庭・人間関係の見直しに役立つ視点

- 成人初期は「パートナーシップ形成」や「家庭の基盤づくり」が課題。

- 中年期では「子育てからの解放」や「夫婦関係の再構築」が重要テーマになる。

- 老年期では「孤独への適応」や「地域や家族との関わり直し」が大切。

→ レビンソン理論を使うと、人生のどの段階でどんな関係性が課題になるのかを予測しやすくなります。

自己理解・セルフケアのツールとして使う

- 「今の不安や葛藤は、自分だけの問題ではなく発達課題として自然なもの」と理解できる。

- 例えば40代での停滞感も「中年への移行期」と位置づければ、自己否定ではなく成長のサインとして受け止められる。

- こうした枠組みを知っていると、罪悪感や自己嫌悪にとらわれず、次の一歩を考える余裕が生まれます。

まとめ|人生の四季を理解し「中年の危機」を前向きに捉える

ここまで見てきたように、レビンソンの発達課題は「人生の四季」というシンプルで分かりやすい比喩で、大人の発達を整理しています。大切なのは、年齢区分を細かく暗記することではなく、人生には安定期と移行期が交互に訪れるという流れを理解することです。

4つの四季と3つの移行期を整理

- 四季(安定期)

- 成人初期(17〜40歳頃)

- 中年期(40〜60歳頃)

- 後期成人期(60〜65歳頃〜)

- 老年期(65歳以降)

- 3つの移行期(過渡期)

- 成人への移行期(17〜22歳)

- 中年への移行期(40〜45歳)

- 老年への移行期(60〜65歳)

→ これを知っておくだけでも、自分や周囲の変化を「自然な流れ」として捉えやすくなります。

中年の危機は人生を見直すチャンス

- 40代に訪れる「中年の危機」は、失敗や停滞ではなく人生の再評価の機会。

- ここで方向転換をしたり、価値観を調整することで、より豊かな後半生を築けます。

発達課題を人生の指針として活用する

- 「今はどの段階にいるのか?」を振り返ることで、漠然とした不安が整理される。

- 家庭やキャリアで迷ったときも、次のステージに向かう自然な流れだと理解できる。

- 人生を四季のリズムで眺めれば、「停滞」も「危機」も成長の一部として前向きに受け入れられる。