「ダイエットや運動を始めても三日坊主で終わってしまう…」「禁煙したいけどなかなか踏み出せない…」こんな経験はありませんか?

実は、人が行動を変えるときには自然な流れ=プロセスがあるのです。

本記事では、心理学で有名な行動変容モデル(トランスセオレティカルモデル)をわかりやすく解説します。行動が変わる5つのステージや、自己効力感(=自分ならできるという感覚)の高め方、ナッジ理論など関連心理学との関係までカバー。さらに健康習慣やビジネスへの実践例、成功のコツも紹介します。

「続けられない自分」を責めるのではなく、段階的に前に進む方法を知れば習慣改善はもっと楽になります。

ぜひ最後まで読んで、あなたの一歩に役立ててくださいね。

行動変容モデルとは?基本の意味と心理学的背景

行動変容の基本的な定義(行動を変えるプロセス)

「行動変容」とは、今までの行動パターンを望ましい方向に変え、習慣として定着させるプロセスのことです。

たとえば「夜更かしをやめて早寝早起きに切り替える」「お菓子の食べすぎをやめて野菜を増やす」「運動習慣をつける」といったことが分かりやすい例です。

大切なのは、一度だけ行動を変えるのではなく、継続して定着させることまで含まれるという点です。

なぜ心理学で「行動変容」が重視されるのか

心理学では、人の行動はただ「やる気」や「意思の強さ」だけでは説明できないと考えられています。

例えば、ダイエットを始めた人が三日坊主になってしまうのは、「意志が弱い」からではなく、行動を支える心理的な仕組みや環境が整っていないからなのです。

行動変容モデルは、この「なぜ人は変わるのが難しいのか」を解明し、段階的に人が変わっていく流れを説明する枠組みとして重視されています。

行動変容と「習慣改善」「ライフスタイル」の関係

行動変容は、単なる心理学の理論にとどまらず、日常生活の習慣改善やライフスタイルの見直しにも深く関わります。

- 健康面:禁煙、食生活改善、運動習慣

- 学習面:勉強の習慣づけ、スキルアップ

- ビジネス面:仕事の効率化、時間管理

つまり、行動変容モデルを理解することは、「なりたい自分に近づくための地図」を手に入れることに近いのです。

行動変容モデルの提唱者と研究の歴史

プロチャスカとディクレメンテによる禁煙研究(1980年代)

行動変容モデルは、ジェームズ・プロチャスカとカルロ・ディクレメンテという心理学者によって1980年代に提唱されました。

彼らは、禁煙に取り組む人々を長期間追跡し、人は「一度にやめる」のではなく、段階を踏んで行動を変えていくことを発見しました。

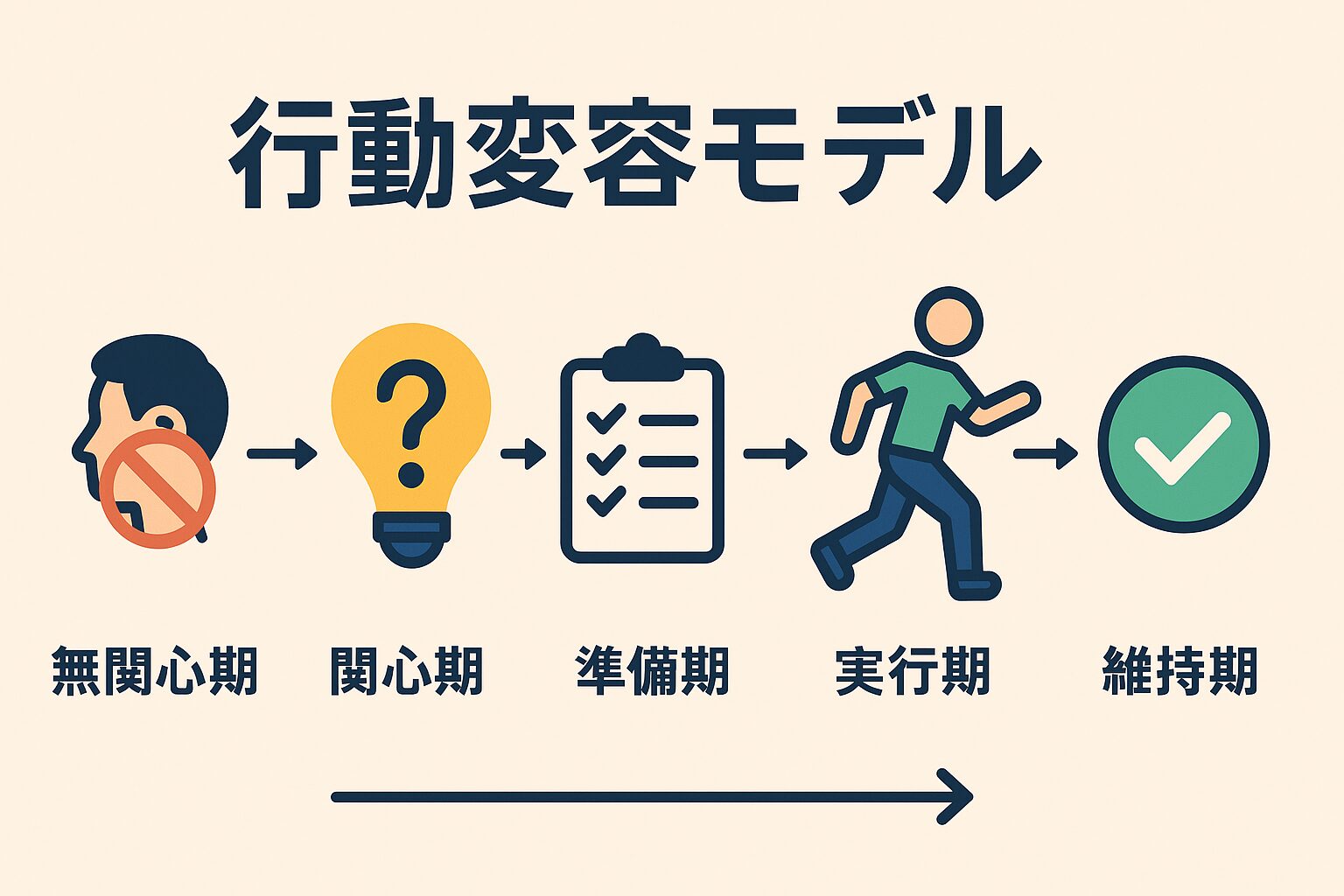

この研究から、「無関心 → 関心 → 準備 → 実行 → 維持」という5つのステージが整理され、後に「行動変容モデル(トランスセオレティカルモデル)」として体系化されたのです。

健康行動の変化に広く応用された背景

当初は禁煙研究から始まったこのモデルですが、その後、ダイエット・運動習慣・飲酒コントロール・薬物依存の克服など、さまざまな健康行動の研究に応用されました。

なぜ広く使われるようになったのかというと、

- 「人は変わるときに必ず段階を経る」というシンプルなフレーム

- 「後戻りや失敗も自然なこと」と捉える柔軟さ

が、多くの実践現場に合っていたからです。

現代の医療・教育・ビジネスで使われる理由

現在では、行動変容モデルは医療・教育・ビジネスの分野でも活用されています。

- 医療:生活習慣病の予防プログラムや禁煙外来

- 教育:生徒の学習習慣づけ、メンタルトレーニング

- ビジネス:社員の健康経営、マネジメントや人材育成

つまり、行動変容モデルは「健康を守るツール」からスタートし、今では「人の行動を前向きに変える普遍的な枠組み」として幅広い領域で使われているのです。

行動変容モデルの5つのステージを徹底解説

行動変容モデルの核となるのが、人が行動を変えるときに必ず通る「5つのステージ」です。

これは、禁煙やダイエット、運動習慣づけなど、あらゆる「習慣改善」に共通して見られるプロセスです。

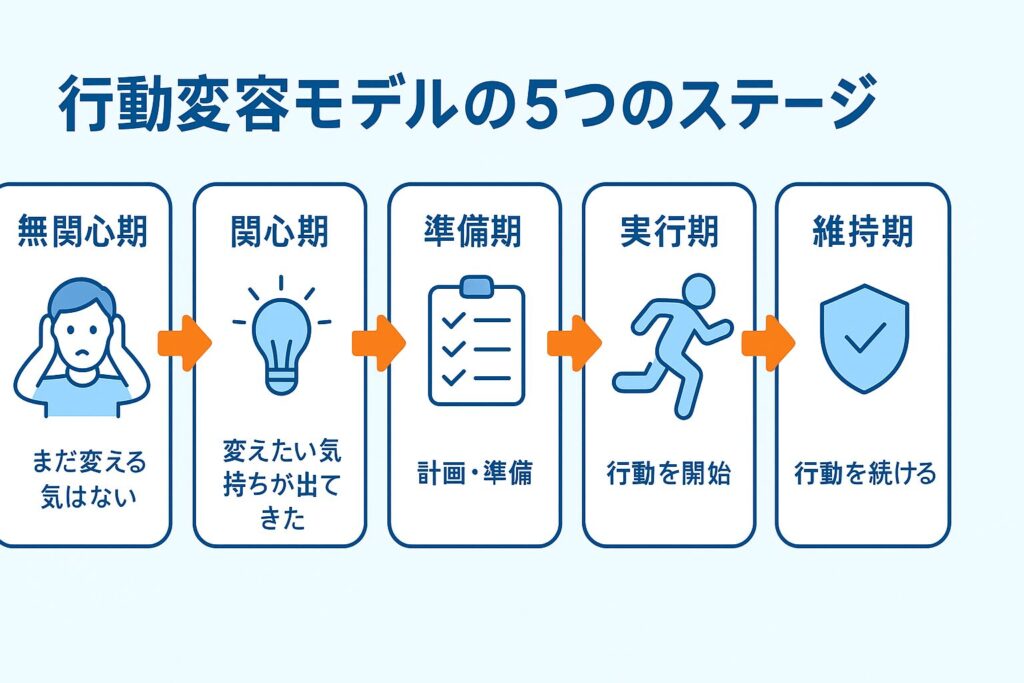

①無関心期|まだ行動を変える気がない段階

この時期の人は、「別に変える必要なんてない」と考えています。

例:タバコを吸っている人が「禁煙なんてしなくても平気」と思っている状態。

👉 周囲が説得しても逆効果になりやすく、本人が「変わろう」と意識すること自体がまだ起きていない段階です。

②関心期|「変えたいけど不安」という気持ちの段階

「そろそろ変えたほうがいいかも」と考え始めるものの、まだ不安や迷いが強い時期。

例:ダイエットをしたいけど「失敗したら嫌だ」「続けられるか不安」と思っている状態。

👉 メリットとデメリットを天秤にかけて悩む時期とも言えます。

③準備期|小さな行動や計画を始める段階

実際に行動を変える前の「スタート準備期」です。

例:運動を始めるためにスポーツジムを調べたり、禁煙外来に予約を入れたりする段階。

👉 具体的な行動計画を立てることがポイントになります。

④実行期|行動を実際に起こしている段階

ここではすでに新しい行動をスタートしています。

例:毎日ウォーキングをする、禁煙を始める、勉強を始める。

👉 この時期はまだ習慣として安定していないため、周囲のサポートやモチベーション維持が重要です。

⑤維持期|習慣が定着し、継続できている段階

行動が日常の一部として定着してきます。

例:毎日運動するのが自然になった、タバコを吸わなくても平気になった。

👉 ただし油断すると元に戻ることもあるため、継続の工夫や環境づくりが大切です。

スリップや後戻りも自然なプロセスである理由

行動変容では、一度の失敗や後戻りは「よくあること」とされています。

例えば、ダイエット中に一度食べすぎてしまったからといって「もうダメだ」と諦める必要はありません。

👉 むしろ「一歩戻ってもまた前に進める」という柔軟な視点が、行動変容を続ける最大のポイントです。

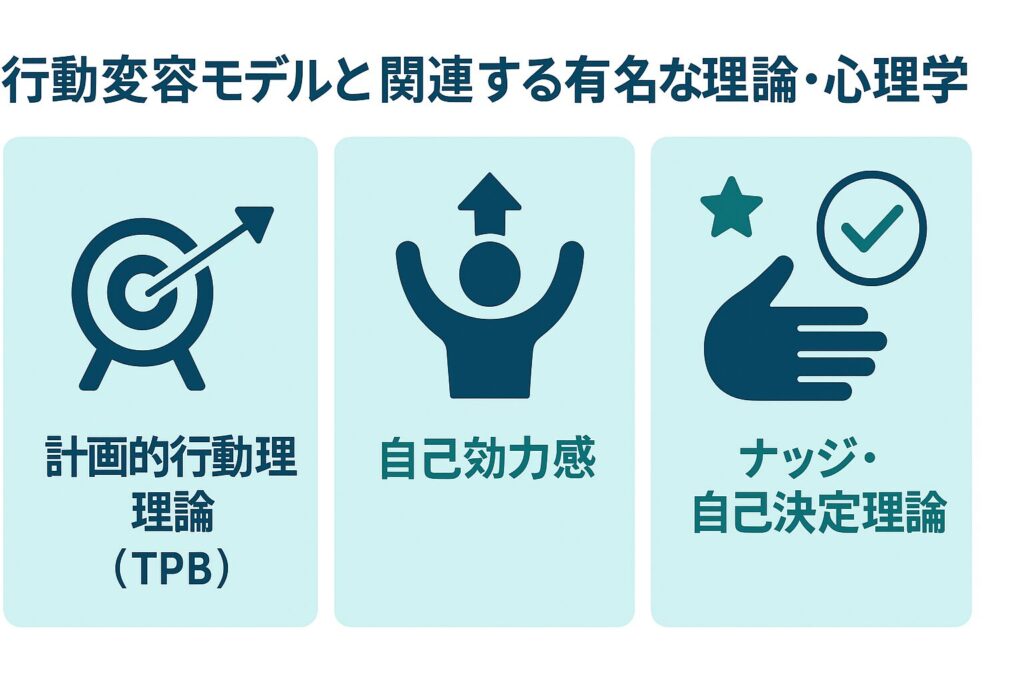

行動変容モデルと関連する有名な理論・心理学

行動変容モデルをより深く理解するには、関連する心理学理論を押さえることが役立ちます。

ここでは特に有名で、習慣改善や行動の継続に直結する3つの理論を紹介します。

計画的行動理論(TPB)との関係

計画的行動理論(Theory of Planned Behavior:TPB)は、アイゼンが提唱した心理学モデルで、人の行動は「意図」によって決まると説明しています。

その意図は次の3つの要因で左右されます:

- 態度:その行動をポジティブに感じているか

- 主観的規範:周囲から「やった方がいい」と思われているか

- 行動コントロール感:自分にできると思えるか

例:運動を始めたい人なら「運動は健康に良い(態度)」「友人も勧めている(規範)」「ジムが近いからできそう(コントロール感)」が揃うと実際に行動しやすくなります。

👉 行動変容モデルの「準備期→実行期」への移行を理解するのに役立ちます。

自己効力感(セルフ・エフィカシー)が成功を左右する

自己効力感(Self-Efficacy)とは「自分ならできる」という自信のことです。

提唱者は心理学者バンデューラ。行動変容の成功にはこの感覚が大きく関わります。

- 小さな成功体験の積み重ね

- 他人の成功を見て刺激を受ける(代理経験)

- 周囲からの励まし(言語的説得)

これらで自己効力感は高まり、継続力が増します。

👉 行動変容モデルの「実行期」「維持期」で、挫折せず続けられるかどうかを左右します。

ナッジ理論や自己決定理論との違いと補完関係

- ナッジ理論:人が無意識に選びやすい環境をデザインする考え方。例:食堂でサラダを取りやすい場所に置く。

- 自己決定理論(SDT):人が行動を長く続けるには「自律性・有能感・人とのつながり」という3つの欲求が満たされることが必要。

これらは行動変容モデルと対立するものではなく、補完し合う関係にあります。

行動変容モデルが「段階」を示すのに対して、ナッジや自己決定理論は「どう支援するか」「どう環境を整えるか」を教えてくれるのです。

行動変容モデルが使われる代表的な分野と事例

行動変容モデルは「禁煙」から始まった理論ですが、今では医療・教育・ビジネスなど幅広い分野で活用されています。ここでは代表的な事例を見ていきましょう。

禁煙や依存症治療での活用例

行動変容モデルの原点は禁煙研究です。

実際に禁煙外来では、患者がどのステージにいるかを把握し、サポート内容を変えています。

- 無関心期の人 → 喫煙による健康リスクを伝える

- 関心期の人 → 禁煙したときのメリットを一緒に考える

- 実行期の人 → パッチやガムなど禁煙補助薬を活用する

また、アルコールや薬物依存症治療でも、「今はどの段階にいるのか」を知ることで支援の仕方を調整できます。

ダイエットや運動習慣の定着に役立つケース

健康増進分野でも行動変容モデルは重要です。

- ダイエット → 食生活の改善や体重管理のステージを可視化

- 運動習慣 → 「準備期にジムの体験に行く」「実行期に週2回運動する」など段階ごとにサポートできる

特に「三日坊主で続かない」という人も、今がどの段階なのかを理解するだけで安心感が増し、挫折を防ぎやすくなるのが特徴です。

教育やビジネス研修での行動改善プログラム

教育の場では「学習習慣の定着」に、ビジネスでは「社員研修や健康経営プログラム」に応用されています。

- 教育:宿題や勉強の習慣化を段階的にサポート

- ビジネス:社員のストレス管理・運動プログラム・生産性改善のための習慣づけ

つまり、行動変容モデルは個人の健康改善だけでなく、組織全体のパフォーマンス向上にも役立っているのです。

行動変容を成功させるための実践ポイント

行動変容モデルを理解しても、「実際にやってみたら続かない」という人は少なくありません。

そこで大切になるのが、心理学的な工夫や環境づくりによるサポートです。ここでは、初心者でも取り入れやすい実践ポイントをまとめます。

小さな成功体験を積み重ねる

人は「できた!」という経験があると、次の行動もやりやすくなります。

これを心理学では自己効力感(自分ならできるという感覚)と呼びます。

- いきなり1時間運動する → ✕

- まず5分だけストレッチする → ◎

👉 小さな達成感を積み重ねることが、長続きの秘訣です。

周囲のサポートや環境づくりが大切

意志の力だけに頼ると、挫折しやすくなります。そこで環境や人間関係を工夫しましょう。

- 家族や友人に宣言して応援してもらう

- 職場で一緒に取り組む仲間をつくる

- スマホ通知やアプリで習慣をリマインドする

👉 「やらざるを得ない環境」を作ることが、行動変容を後押しします。

自己効力感を高めるための工夫

- 小目標をクリアする(例:まずは3日続ける)

- 他人の成功体験を見る(SNSや動画で刺激を受ける)

- 励ましの言葉を受ける(仲間や指導者から)

これらはすべて、バンデューラが提唱した自己効力感を高める方法に当たります。

三日坊主を防ぐ「習慣化の仕組み」づくり

行動変容は「仕組み化」することで失敗しにくくなります。

- きっかけを固定する(朝食後に必ず運動する)

- 行動のハードルを下げる(靴を玄関に置いておく)

- ご褒美を設定する(達成したら好きなことをする時間をつくる)

👉 習慣は「意志」よりも「環境」と「仕組み」で作る方が簡単です。

まとめ|行動変容モデルで習慣改善の第一歩を踏み出そう

ここまで見てきたように、行動変容モデルは「人が行動を変えるときに必ず通る段階」を分かりやすく整理した心理学の枠組みです。

最後にポイントを整理し、読者が「自分もやってみよう」と思える形でまとめます。

行動変容は段階的に進む自然なプロセス

人は誰でも、無関心 → 関心 → 準備 → 実行 → 維持というステップを踏んで変わっていきます。

「すぐにできない自分」を責める必要はなく、後戻りやスリップも自然なプロセスと捉えることが大切です。

理論を理解すると継続力が高まる

行動変容モデルを知ることで、

- 今自分がどの段階にいるかを客観的に把握できる

- その段階に合った工夫を取り入れやすくなる

👉 結果として「三日坊主で終わらない」「途中で挫折しても戻れる」という安心感が生まれます。

今日からできる小さな一歩を見つけよう

大切なのは「大きな変化を一気に起こす」ことではなく、小さな一歩を踏み出すことです。

- まずは水を1杯多く飲む

- 5分だけストレッチする

- SNSではなく本を10分読む

こうした行動が積み重なり、やがて大きなライフスタイルの変化につながります。