「なんだか最近、小さなことを決めるのさえ面倒」──そんな感覚、ありませんか?

それは“怠け”ではなく、脳が限界サインを出している 「決断疲れ(意思決定疲労)」 かもしれません。

毎日、服を選び、返信を考え、SNSをチェックする。そのたびに脳はエネルギーを消費しています。

放っておくと、集中力の低下や判断ミス、やる気の喪失につながることも。

この記事では、

- なぜ決断するだけで脳が疲れるのか(心理学的メカニズム)

- 決断疲れを悪化させる3つの原因

- 今日からできるシンプルな対策(ルーティン化・情報整理・思考の“減らし方”)

をわかりやすく紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

決断疲れとは?意味と症状をわかりやすく解説

決断疲れ(意思決定疲労)の基本的な定義

「決断疲れ(けつだんづかれ)」とは、

何度も判断や選択を繰り返すことで、脳のエネルギーが消耗し、意思決定力が低下する現象のことです。

英語では Decision Fatigue(意思決定疲労) と呼ばれ、心理学者ロイ・バウマイスターが研究によって明らかにしました。

人は1日に数千回の小さな決断をしていると言われています。

たとえば──

- 朝、どんな服を着るか

- 朝食に何を食べるか

- 仕事をどれから片づけるか

- メールに今返すか後にするか

こうした「小さな選択の積み重ね」が、知らず知らずのうちに脳を疲れさせていきます。

やがて判断力が鈍り、「もう考えたくない」「どうでもいい」と感じてしまう。

それがまさに決断疲れのサインです。

「何もしてないのに疲れる」状態の正体

「今日は何もしていないのに、なぜかすごく疲れた」

──そんな経験はありませんか?

この“何もしてないのに疲れる”感覚の多くは、脳が決断を繰り返した結果の疲労です。

人間の脳は、判断や比較のたびに「前頭前皮質」という領域を使います。

ここは集中力・注意力・理性をコントロールする重要な部分。

つまり、考えれば考えるほどエネルギーを消費する場所なのです。

脳の消耗が進むと、次のような状態が現れます:

- ささいなことを決められない(夕食のメニュー、返信タイミングなど)

- 判断を後回しにしてしまう(先延ばし)

- 衝動的な選択をして後悔する(買い物・SNS・間食など)

- なんとなくイライラ・無気力

このように、決断疲れは単なる「気の持ちよう」ではなく、脳の生理的な反応なんです。

決断疲れが起きやすい人の特徴

決断疲れは誰にでも起こりますが、特に以下のタイプの人は要注意です。

① 完璧主義タイプ

「最善を選ばなければならない」という思考が強く、選択肢を絞れない。

結果、すべての選択に過剰なエネルギーを使う傾向があります。

② HSP(繊細気質)タイプ

刺激や情報に敏感で、小さな選択でも深く考え込みやすい。

人間関係・SNS・メールなど、あらゆる場面で脳がフル稼働します。

③ 情報過多タイプ

スマホ・SNS・ニュースなど、1日の情報量が多すぎる人。

常に「どれを選ぶか」「どれが正しいか」を判断しているため、

思考が渋滞して脳が疲弊します。

まとめ:決断疲れとは「脳の使いすぎによる思考のオーバーヒート」

決断疲れは怠けでも根性不足でもなく、

脳が判断をしすぎた結果、処理能力が限界に達した状態です。

解決の第一歩は、

「疲れているのは心ではなく“脳”なんだ」と理解すること。

なぜ決断だけで脳が疲れるのか?心理学で読み解くメカニズム

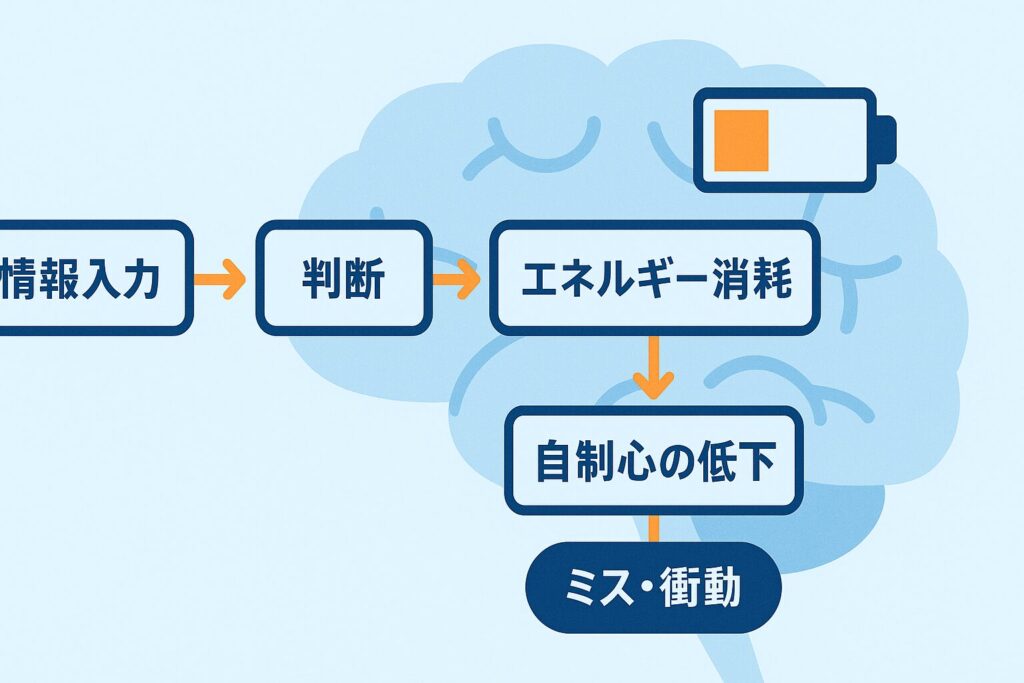

意思決定疲労理論(バウマイスターの研究)とは

「決断疲れ」を科学的に説明したのが、心理学者ロイ・バウマイスター(Roy F. Baumeister)による意思決定疲労理論(Decision Fatigue Theory)です。

バウマイスターは、人の意志力(willpower)や判断力には限界があり、使うたびに消耗すると述べました。

つまり、意志力は「筋肉」と同じで、使いすぎれば疲れるという考え方です。

彼の研究では、買い物・ダイエット・勉強など、選択や我慢を繰り返すと、脳のエネルギーが低下し、次の判断が雑になることが確認されました。

その結果、

- 「もう考えるのが面倒」と先延ばしする

- 衝動的に決めて後悔する

- 最後は何も決められなくなる

といった典型的な“決断疲れ”の行動が現れます。

自制心の消耗(エゴ・ディプレッション)の仕組み

バウマイスターはこの現象をエゴ・ディプレッション(Ego Depletion)理論としても提唱しました。

ここでいう「エゴ」とは“自分の意思をコントロールする力”のことです。

たとえば、

- 甘いものを我慢する

- イライラを抑える

- 断りたいのに気を使って我慢する

これらはすべて「自制心(self-control)」を使う行為です。

自制心を何度も発動すると、脳のエネルギーが消耗して、次第に誘惑に負けやすくなります。

そのため、夜になると「つい食べすぎる」「ネットで無駄遣いをする」などの行動が増えるのです。

つまり、決断疲れは、脳のリソースが限界に達したサインです。

脳のエネルギーを使う「前頭前皮質」の役割

脳の中で意思決定を担うのが前頭前皮質(ぜんとうぜんひしつ)です。

この部分は「理性・判断・集中・感情のコントロール」を司り、最もエネルギーを消費する領域。

つまり、

- 選ぶ

- 比較する

- 我慢する

- 判断する

という行動は、すべて前頭前皮質の“重労働”なのです。

この領域のエネルギーが減ると、私たちは短絡的な判断(すぐ決める・投げやりになる)をしやすくなります。

これが「疲れたときに間違った決断をしやすい」理由です。

まとめ:脳は1日の中で“意思決定の体力”を使い果たす

決断疲れは、気合や性格の問題ではありません。

脳のエネルギー(特に前頭前皮質のリソース)が限られているために起きる“生理的現象”です。

だからこそ、

- 重要な判断は午前中に行う

- ルーティンで決断回数を減らす

- 情報を整理して認知負荷を下げる

といった「脳を節約する工夫」が、心理学的にも非常に有効です。

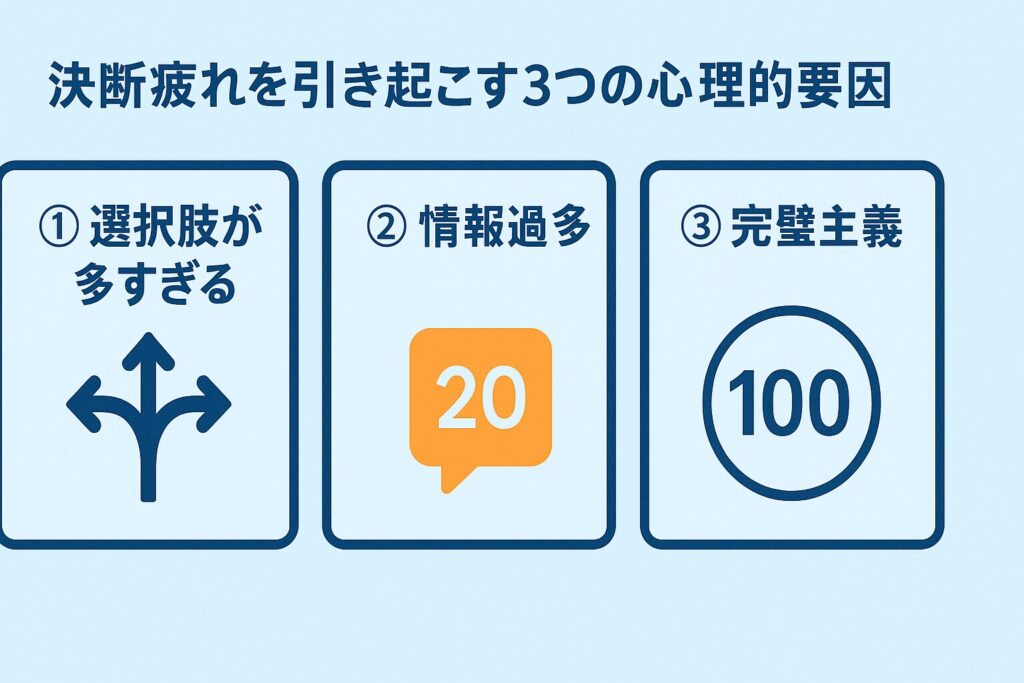

決断疲れを引き起こす3つの心理的要因

決断疲れは「脳の使いすぎ」によるものですが、

実際に私たちの行動や考え方の中には、それを悪化させる心理的なクセがあります。

ここでは、心理学的に見た代表的な3つの原因を紹介します。

どれも現代人に共通する「思考の落とし穴」です。

① 選択肢が多すぎる(選択のパラドックス)

「選べる自由が多いほど幸せになる」──

そう思われがちですが、実はその逆です。

心理学者バリー・シュワルツ(Barry Schwartz)の研究によると、

選択肢が増えるほど人は迷い、満足度が下がるという現象が確認されています。

これが有名な「選択のパラドックス(The Paradox of Choice)」です。

たとえば、

- スーパーで20種類のジャムから選ぶより、6種類のほうが満足度が高い

- ネットショップで比較しすぎるほど「これでよかったのか」と後悔しやすくなる

このように、多すぎる自由は脳への負担となり、

判断に使うエネルギー(前頭前皮質のリソース)をどんどん消費します。

結果、「もう考えたくない」という思考停止状態=決断疲れに陥るのです。

② 情報過多による認知負荷の増加

2つ目の要因は、情報過多(インフォメーション・オーバーロード)。

スマホやSNS、ニュース、メール、広告…私たちは1日に数千件の情報にさらされています。

心理学では、脳が処理できる情報の限界を「ワーキングメモリ(作業記憶)」と呼び、

同時に扱えるのはせいぜい4〜7個と言われています。

つまり、

- SNSの通知

- メールの返信

- ネット記事の見出し

- 選択肢の比較

これらを同時に処理していると、**脳は“常に満杯状態”**になります。

このような状態は「認知負荷理論(Cognitive Load Theory/スウェラー, 1988)」で説明されており、

情報量が増えると、学習効率・判断精度・集中力が一気に低下することがわかっています。

決断疲れを感じやすい人ほど、情報整理よりも「情報収集ばかり」に偏っている傾向があります。

③ 完璧主義と「間違いたくない」心理

3つ目の原因は、完璧主義(Perfectionism)です。

「正しい選択をしなければ」

「後で後悔したくない」

こうした“間違いを恐れる心理”が強いほど、

人は選択のたびに不安やストレスを感じるようになります。

実際、心理学的にはこの傾向を「決定回避(Decision Avoidance)」と呼び、

プレッシャーが大きいほど脳は判断を避けたがることがわかっています。

つまり、完璧主義者ほど「疲れるまで考えて、最後は何も決められない」という悪循環に陥りやすいのです。

このような人に有効なのは、“十分に良い(satisficing)”という考え方。

心理学者ハーバート・サイモンが提唱した「限定合理性(Bounded Rationality)」によれば、

人間は常に最適解を選べるわけではなく、「満足できる範囲で決める」ことが現実的だとされています。

まとめ:現代人の脳は「自由・情報・完璧さ」でオーバーヒートしている

決断疲れは、単なる疲労ではなく、

- 自由の多さ(選択のパラドックス)

- 情報量の多さ(認知負荷)

- 完璧さの追求(決定回避)

という3つの心理的要因が絡み合って起こります。

つまり、現代社会では「考える機会が多すぎること自体がストレス」。

脳を守るためには、“減らす勇気”が必要なのです。

決断疲れを放置するとどうなる?集中力・判断力・幸福感への影響

決断疲れは単なる「ちょっと疲れた」では終わりません。

放っておくと、集中力・判断力・モチベーション・幸福感など、

人生のあらゆる面に悪影響を及ぼします。

ここでは、心理学的に確認されている3つの代表的な影響を見ていきましょう。

①判断ミス・衝動買い・先延ばしが増える

脳が疲れて意思決定のエネルギーが減ると、

人は「短絡的な選択」をしやすくなります。

たとえば──

- 夜になるとつい甘いものを食べる

- スマホで無駄な買い物をしてしまう

- SNSをだらだら見てしまう

これらはすべて、前頭前皮質の“理性のブレーキ”が弱っている状態です。

心理学では、このような傾向を「自制心の低下(ego depletion)」と呼びます。

脳が疲れて理性的な判断ができなくなると、

“今すぐの快楽”を優先する「システム1(直感・衝動)」に支配されてしまうのです。

結果として、

- 衝動的に決めて後悔する

- 判断を先延ばしにしてチャンスを逃す

- ミスが増える

といった形で生活の質が低下していきます。

②モチベーション低下と“やる気が出ない”状態の関係

決断疲れは、モチベーション(やる気)にも直結します。

脳が疲れて判断を避けたがるようになると、

「何をするにも億劫」「面倒くさい」「何もしたくない」

という無気力状態(アパシー)に陥りやすくなります。

この状態では、やる気がないのではなく、

「脳のリソースが限界で“やる気を出せない”」のです。

つまり、“サボり”ではなく生理的な防衛反応。

脳が「これ以上考えたら危険」と判断して、

あなたを守るために思考をシャットダウンしているのです。

③「脳疲労によるモチベーション低下=怠け」ではなく脳の自然な防衛反応

多くの人は「脳疲労でやる気が出ない=自分が弱い」と思い込みがちですが、

心理学的には、これは自己防衛の正常な反応です。

たとえばスマホも、長時間使いすぎるとバッテリーを守るために「低電力モード」に入ります。

脳もそれと同じで、判断を休ませようとしているのです。

そのため、

- 休んでも罪悪感を持たない

- 「今は判断しない」という選択を肯定する

ことが、決断疲れの回復に欠かせないステップです。

■ まとめ

決断疲れを放置すると、

- 判断ミス・浪費・先延ばし

- やる気の低下・感情の不安定

- 自信や満足感の低下

といった悪循環に陥ります。

しかし裏を返せば、

「決断を減らす」「情報を整理する」「脳を休ませる」だけで、

集中力・判断力・幸福感は大きく回復するということでもあります。

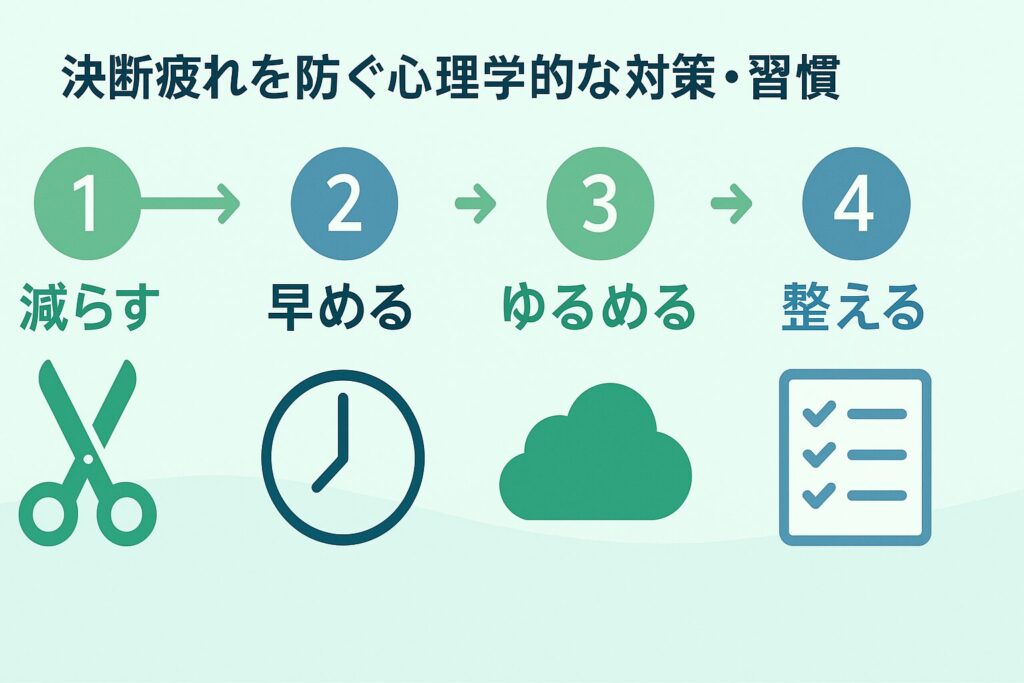

決断疲れを防ぐ心理学的な対策・習慣

「決断疲れを減らす」と聞くと、

「もっと考え方を変えよう」と思う人が多いですが、

実は重要なのは“考える量”を減らす仕組みをつくることです。

ここでは、心理学的にも効果が実証されている

4つの実践法を紹介します。

どれも日常にすぐ取り入れられるシンプルな方法です。

① 選択肢を減らす(服・食事・ルーティンの固定化)

アップルの創業者スティーブ・ジョブズがいつも同じ服を着ていたのは有名な話。

これはまさに、決断疲れを防ぐための合理的な戦略です。

脳は、選択のたびにエネルギーを消費します。

だからこそ、

- 朝の服装

- 朝食メニュー

- 通勤・作業ルーティン

などを自動化(ルーティン化)することで、

大事な決断にエネルギーを温存できます。

心理学的にも「習慣化(habit formation)」は、

意思決定を減らす最も効果的な方法のひとつです。

② 朝に重要な決断をする(脳が最も冴える時間)

バウマイスターの研究でも示されているように、

人の意思決定力は朝が最も高く、夕方にかけて低下します。

そのため、

- 大事な判断

- 企画・戦略立案

- 創造的な作業

などは、午前中に行うのがベストです。

逆に、夜に重要な判断をするのは「疲れた脳に任せる」ことと同じ。

誤った選択を避けるには、「時間の使い方も戦略的に決める」ことが大切です。

③ “十分に良い”判断を受け入れる(限定合理性の考え方)

完璧を求める人ほど、決断疲れに陥りやすい傾向があります。

心理学者ハーバート・サイモンが提唱した「限定合理性(Bounded Rationality)」では、

人間は常に最適な選択ができるわけではなく、

“十分に良い(Satisficing)”選択をすることが現実的で幸福につながるとされています。

つまり、

- 「100点を目指さず、80点でOK」と考える

- 「完璧よりも、まず行動」

といった思考が、脳への負荷を減らし、モチベーションを維持します。

「決める力」よりも「手放す力」が、決断疲れを防ぐ鍵なのです。

④ 情報を絞る・SNS断食で脳に余白を作る

現代人の決断疲れの大きな原因は、情報過多(information overload)**です。

スマホの通知、SNS、メール、ニュース――

私たちは1日中「どの情報を信じるか」を判断しています。

これを減らすには、

- SNSチェックは1日2回まで

- 通知をオフにする

- 情報源を3つまで絞る

といった“デジタル断食(Digital Detox)”が効果的です。

心理学的にも、情報を制限すると認知負荷(Cognitive Load)が下がり、判断力が回復します。

脳に「何も考えない時間」を与えることが、最大のメンテナンスになります。

■ まとめ:決断疲れを防ぐ鍵は「減らす・早める・ゆるめる」

| 対策のポイント | 内容 |

|---|---|

| 減らす | 選択肢・情報・判断回数を減らす |

| 早める | 朝に重要な判断を済ませる |

| ゆるめる | 完璧を手放し“十分に良い”を受け入れる |

「脳を鍛える」のではなく、「脳を休ませる仕組み」を作ること。

それが、決断疲れを根本から防ぐ最も効果的な心理学的アプローチです。

ビジネス・在宅ワークでできる“決断疲れ対策”実例

決断疲れは、仕事や在宅ワークの現場でも大きな影響を与えます。

メールの返信、会議の判断、優先順位づけ、マルチタスク――

どれも「小さな決断」の連続です。

ここでは、ビジネスシーンで今日から実践できる3つの具体的な対策例を紹介します。

① 朝のタスクを自動化する「ルーティン設計法」

朝の数時間は、脳のエネルギーが最も高いゴールデンタイム。

この時間を「何をするか」で迷ってしまうのは非常にもったいないです。

おすすめは、朝を“自動化”するルーティン設計法。

【例:在宅ワークの朝ルーティン】

- 起床 → カーテンを開けて日光を浴びる

- 水を飲む → 脳を覚醒

- 同じ音楽やコーヒーで“仕事モード”に入る

- 重要タスクを最初に着手(判断力が高い時間帯)

毎朝の行動を固定化することで、

「次に何をやるか」と考える時間をゼロにできます。

心理学的にも、行動の自動化は脳の省エネ化に直結します。

これにより、日中の判断エネルギーを重要な意思決定に残せます。

② 優先順位を明確にする「意思決定マトリクス」

仕事の中で「どれから手をつけるべきか」で迷うのも、決断疲れの原因です。

そんなときに役立つのが、アイゼンハワー・マトリクス(Eisenhower Matrix)。

これは米国大統領アイゼンハワーが考案した、優先順位付けのフレームワークです。

| 緊急度\重要度 | 高い | 低い |

|---|---|---|

| 高い | 今すぐやる(例:今日中の報告・会議) | 任せる(例:他人に依頼できる作業) |

| 低い | 計画する(例:企画・改善・学習) | やめる(例:SNS・無駄な資料) |

この意思決定マトリクスは、

タスクの“優先順位を分類”する参考になります。

結果、無駄な判断を減らし、「決めるストレス」を最小化できます。

③ 午後会議を避ける企業の心理学的理由

グローバル企業の中には、「午後に重要な会議を入れない」というルールを導入しているところがあります。

その背景には、決断疲れの科学的根拠があります。

バウマイスターの研究でも示されたように、午後になると意思決定力が大幅に低下するためです。

これは、「脳のピーク時間に重要な判断を行う」ための仕組みです。

同じ理由で、在宅ワークでも

- 午前:決断・企画・創造系タスク

- 午後:事務処理・返信・ルーティン作業

という“脳のリズムに合わせたタスク配分”を意識すると、決断疲れを大幅に減らせます。

■ まとめ:仕事の判断は「仕組み化」で軽くできる

決断疲れを防ぐビジネスのコツは、努力よりも構造です。

| 対策 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 朝ルーティン化 | 判断を減らす | スタートの迷いをなくす |

| 意思決定マトリクス | 優先順位を可視化 | タスクの整理が自動化 |

| 午後会議回避 | エネルギーの最適配分 | 重要な判断をミスしない |

つまり、「考えずに動ける環境を整える」ことが最高の脳の節約法。

決断疲れを防ぐ最大の武器は、意志の強さではなく仕組みのデザイン力なのです。

情報過多時代の“デジタル決断疲れ”とは?SNSや通知が脳を疲弊させる理由

現代の私たちは、かつてないほど情報に囲まれて生きています。

スマホの通知、SNSのタイムライン、メール、ニュースアプリ、広告。

この“情報の洪水”が、実は脳を最も疲弊させる原因のひとつです。

心理学ではこの現象を、「デジタル決断疲れ(Digital Decision Fatigue)」と呼びます。

情報過多(Information Overload)とは

「情報が多すぎると、人間は適切な判断ができなくなる」

これが情報過多(Information Overload Model)です。

本来、情報は“選ぶための材料”ですが、

多すぎる情報は逆に、

- 判断を遅らせる

- 不安を増やす

- 間違いを恐れて何も選べなくなる

といった意思決定麻痺(Decision Paralysis)を引き起こします。

特にネット社会では、

「より良い選択肢があるのでは?」というFOBO(Fear of Better Options)心理が加わり、

いつまでも決断できないまま脳がオーバーヒートしてしまいます。

スマホ通知やSNSが意思決定を奪うメカニズム

スマホの通知やSNSは、私たちの脳に小さな「判断」を強要する刺激を常に送り続けています。

- 「今見る?後で見る?」

- 「いいねを押す?押さない?」

- 「返信する?既読スルーする?」

これら一つひとつが、実は前頭前皮質(意思決定を司る脳領域)を消耗させるミニ判断です。

さらにSNSでは、他人の意見や価値観が次々と流れ込むため、

「自分はどう感じるか」「どれが正しいのか」を考えるだけで、

脳は常に比較と選別のモードに入ります。

つまり、スマホを開くだけで、

無意識のうちに数百回の小さな決断をしているのです。

この状態が長時間続くと、

- 集中できない

- やる気が出ない

- 情報を見ても頭に入らない

という「デジタル認知疲労(digital cognitive fatigue)」に発展します。

デジタルデトックスで判断力を回復する方法

心理学的な対処法として有効なのが、デジタルデトックス(Digital Detox)です。

これは、一定時間スマホやPCから離れ、

脳を「無判断状態」に戻すリセット習慣のことです。

【おすすめのデトックス習慣】

- 通知をオフにする(必要なものだけ残す)

- SNSチェックを1日2回に制限

- 休日はスマホを別の部屋に置く

- 寝る1時間前は画面を見ない

このような「判断しない時間」を意識的に作ることで、

脳のエネルギーが回復し、集中力・創造力・判断力が戻ることが実証されています。

■ まとめ:デジタル社会では“見ない力”が脳を救う

現代人の決断疲れの多くは、「情報を探し続ける行為」によって引き起こされています。

つまり、情報を増やすよりも、“必要以上に情報を探さないこと”が重要です。

- 情報を絞る

- 通知を減らす

- 判断しない時間をつくる

この3つを意識するだけで、

脳に余白が生まれ、心にも静けさが戻ります。

まとめ|決断を減らすことが、脳と心の自由を取り戻す第一歩

ここまで見てきたように、「決断疲れ」は単なる疲労ではありません。

それは、脳が考えすぎ・選びすぎによって限界に達しているサインです。

しかし同時に、これは誰もが経験する“自然な現象”でもあります。

だからこそ大切なのは、「どうすれば脳を回復させ、軽くできるか」を理解すること。

最後に、その本質と実践のポイントを整理していきましょう。

“減らす=ラクになる”という心理学的効果

- 情報を減らす

- 決断を減らす

- 雑音を減らす

これらの「減らす習慣」は、認知的負荷を減らします。

重要なのは「続けられる環境」

決断疲れを防ぐうえで多くの人が勘違いしがちなのが、

「どうすれば常に正しい決断ができるか?」を考えてしまうことです。

でも本当に大事なのは、「迷わずに判断できる仕組みを持つ」ことです。

たとえば:

- 朝のルーティンを固定する

- 仕事の優先順位を事前に決める

- SNSやメールのチェック時間を限定する

これらはすべて、「判断を減らす仕組み化」。

その結果、意志の力を消耗せずに行動を続けられるようになります。

決断疲れを防ぐコツは、「努力」ではなく「構造」です。

環境を整えることで、自然と正しい判断ができるようになります。

明日からできる小さな決断疲れ対策3選

最後に、今日から実践できる小さなステップを紹介します。

① 「朝の3つ」を決める

朝の服・朝食・最初の仕事、この3つをあらかじめ固定しておく。

→ 朝の判断コストをゼロに。

② 「迷ったら“80点でOK”」を口ぐせにする

完璧を求めず、まずは動く。

→ “十分に良い”判断を受け入れることで疲労を防止。

③ 「1日15分の無判断タイム」をつくる

散歩・入浴・瞑想など、何も選ばない・考えない時間を意識的に取る。

→ 前頭前皮質を休ませ、判断力を回復。

結論:考えることを減らすと、人生が軽くなる

私たちは“考え抜くこと”に価値を置きがちですが、

実際には「考えすぎないこと」が、幸福度を高める効果があります。

- 選択肢を減らす勇気

- 情報を整理する意識

- 仕組みで脳を守る工夫

この3つを意識することで、

脳のノイズが減り、本当に大切なことに集中できるようになります。