小さなミスを大げさに気にして落ち込んだり、せっかくの成果を「大したことない」と感じてしまったり――そんな経験はありませんか?

これは心理学でいう「拡大解釈」と「過小解釈」という思考のクセかもしれません。気づかないうちに自己肯定感を下げたり、不安を強めたりする原因になっています。

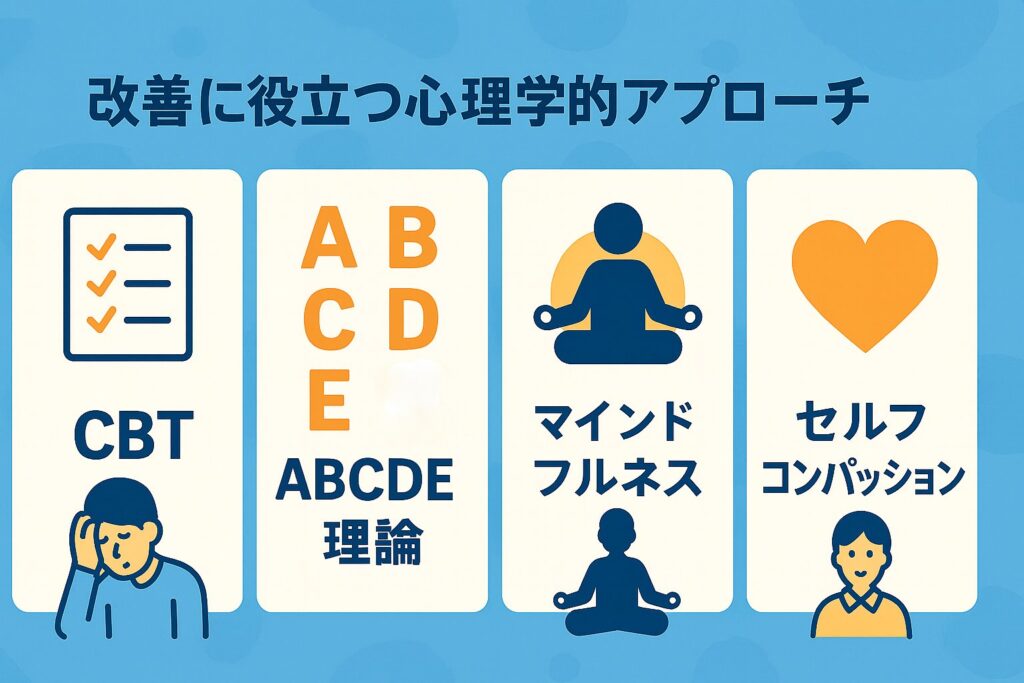

この記事では、拡大解釈と過小解釈の意味や具体例から、その背後にある心理学的な原因、そして改善に役立つ方法までをやさしく解説します。CBT(認知行動療法)やABCDE理論、マインドフルネスといった実践的アプローチに加え、日常生活でできる小さな工夫も紹介。

読み進めることで「自分の思考のクセに気づき、手放すヒント」が見つかるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

拡大解釈と過小解釈とは?|意味と具体例

私たちは日常生活の中で、起きた出来事を「自分なりの解釈」で受け止めています。ところが、その解釈が極端に偏ってしまうことがあります。それが 「拡大解釈」と「過小解釈」 です。

拡大解釈とは?ミスや欠点を大げさに考える心理

拡大解釈とは、本来なら小さな出来事や欠点を、必要以上に大きな問題だと受け止めてしまう考え方のことです。

- 例:会議で一度言葉を噛んだだけなのに「自分はプレゼンが全くできない」と思い込む

- 例:友人にLINEの返信が少し遅れただけで「嫌われたに違いない」と感じる

このように、「小さな出来事=大きな失敗」 と決めつけてしまうのが拡大解釈です。心理学では、これは「認知の歪み(自動的に浮かぶ偏った思考)」の一つとされています。

過小解釈とは?成果や長所を小さく見積もる心理

一方、過小解釈とは、自分の成功や長所を正当に評価せず、小さく見積もってしまうことを指します。

- 例:テストで90点を取っても「でもケアレスミスがあったからダメだ」と感じる

- 例:上司に褒められても「たまたま運が良かっただけ」と考える

つまり、「良い出来事=大したことない」 と過小評価するのです。これが積み重なると、自分に自信が持てなくなり、自己肯定感が下がってしまいます。

なぜ人はネガティブな思考に偏ってしまうのか

人間の脳は、危険や失敗を避けるために ネガティブな情報を優先的に処理する性質(ネガティビティ・バイアス) を持っています。これは生き延びるために必要だった仕組みですが、現代社会では「必要以上に自分を責める」思考の原因にもなっています。

そのため、拡大解釈と過小解釈は自然に起きやすい現象ですが、放っておくと 「自信が持てない」「行動できない」 といった悪循環につながります。

✅ まとめると…

- 拡大解釈=小さな欠点を「大失敗」と思い込む

- 過小解釈=大きな成果を「大したことない」と思い込む

- 背景には脳のクセである「ネガティビティ・バイアス」が関係している

拡大解釈・過小解釈が与える影響

拡大解釈や過小解釈は、単なる「考え方のクセ」と軽く見られがちですが、実際には 心の健康や人間関係、仕事や学習のパフォーマンス に大きな影響を与えます。ここではその具体的な側面を整理してみましょう。

自分への影響:自己肯定感の低下や不安の増加

拡大解釈をしてしまうと、些細なミスでも「自分はダメだ」と感じやすくなります。また過小解釈によって、自分の成功や長所を認められず、自信を育てることができません。

結果として――

- 自己肯定感の低下:「自分は価値がない」と感じやすい

- 慢性的な不安:「また失敗するかも」「自分にはできない」という思考が強まる

- 挑戦回避:自信を持てず、新しいことを始めるのが怖くなる

人間関係への影響:評価や信頼の受け取り方の歪み

拡大解釈と過小解釈は、他者との関係にも影響します。

- 褒められても「本心じゃない」と思い、素直に受け取れない

- ちょっとした注意を「嫌われた」と拡大解釈して距離を置いてしまう

- 自分を過小評価するため、対等な関係を築けず劣等感を抱きやすい

こうした思考は、人間関係の信頼感を弱め、孤独感を強める原因にもなります。

仕事・勉強への影響:モチベーションや挑戦意欲の低下

仕事や勉強の場面でも、この思考のクセは大きな影響を与えます。

- 拡大解釈:小さな失敗を恐れすぎて、行動できなくなる

- 過小解釈:成果を正当に評価できず、達成感を得られない

結果として――

- モチベーションの低下:「どうせ自分はできない」という気持ちになる

- 挑戦意欲の欠如:新しい仕事や学習に取り組むのを避ける

- パフォーマンス悪化:実力があっても自信の欠如で力を発揮できない

✅ まとめると…

拡大解釈と過小解釈は、

- 自分へのダメージ(自己肯定感・不安)

- 他人との関係(信頼や評価の受け取り方)

- 行動面(モチベーション・挑戦意欲)

に悪影響を与えることが多いのです。

拡大解釈・過小解釈の心理学的な原因

拡大解釈や過小解釈は「性格の問題」ではなく、心理学的に説明できる思考のクセ(認知の歪み)の一つです。ここでは、その原因を3つの観点から見ていきます。

①認知の歪み(自動思考)の一種としての位置づけ

心理学では、人が瞬間的に浮かべる考えを 自動思考 と呼びます。これは意識的に考えるというより「反射的に湧いてくる思考」です。

例えば:

- 上司に軽く注意された → 「自分は無能だ」と思う(拡大解釈)

- 賞賛されても → 「たまたま運が良かっただけ」と考える(過小解釈)

こうした自動思考の偏りが「認知の歪み」であり、拡大解釈・過小解釈はその典型例なのです。

②完璧主義や「べき思考」との関係

拡大解釈や過小解釈が強い人は、完璧主義の傾向を持っていることが多いです。

- 「ミスをしてはいけない」

- 「成功したら常に100点を取らなければならない」

このような 「〜すべき」という思考(べき思考) があると、小さな失敗は「大失敗」に見え、逆に成功は「当たり前」として過小評価されます。結果として、自分を追い込みやすくなるのです。

③過去の経験や育った環境の影響

さらに、幼少期からの経験や周囲の価値観も影響します。

- 親や先生から「失敗するとダメ」と強く言われて育った

- 褒められても「調子に乗るな」と否定された

- 周囲と比べられることが多かった

このような経験が積み重なると、「自分の良さは認められない」「少しのミスでも致命的」といった解釈をしやすくなります。つまり、過去の学習体験が思考のクセを強めるのです。

✅ まとめると…

- 拡大解釈・過小解釈は 認知の歪みの一種

- 背景には 完璧主義やべき思考 がある

- 過去の環境や経験 が思考パターンを作り上げている

改善に役立つ心理学的アプローチ

拡大解釈や過小解釈は、ただの「性格の問題」ではなくトレーニングで改善できる思考のクセです。心理学には、このようなネガティブな思考に取り組むための有効な方法がいくつもあります。ここでは代表的な4つを紹介します。

①CBT(認知行動療法)で考え方を修正する方法

認知行動療法(CBT) は、心理療法の中でも科学的根拠が多く、うつや不安の改善にも広く使われています。

やり方はシンプルで、

- 出来事(例:会議で噛んだ)

- 自動思考(例:「自分は無能だ」)

- 感情(例:不安・落ち込み)

- 行動(例:発言を避ける)

を整理し、「その思考は本当に正しいのか?」と検証します。

これにより、過剰にネガティブな解釈を修正できるのです。

②ABCDE理論で非合理的な信念を書き換える

心理学者エリスが提唱した ABCDE理論 も有効です。

- A:出来事(Activating event)

- B:信念(Belief)

- C:結果(Consequence)

- D:反論(Disputation)

- E:新しい効果(Effect)

「上司に注意された → (B)自分はダメだ → (C)落ち込む」

この流れを「注意された → (Bを修正)成長のチャンスかも → (C)改善意欲が湧く」と書き換えるのです。

③マインドフルネスで「今ここ」に注意を戻す

拡大解釈や過小解釈は、過去の失敗や未来の不安に意識が向きすぎることで起こります。

マインドフルネスは、呼吸や体感覚に注意を向け「今この瞬間」に戻る練習です。これにより、ネガティブな思考に巻き込まれにくくなります。

④セルフコンパッションで自分を受け入れる練習

セルフコンパッション(自分への思いやり) は、失敗や弱さを「人間なら誰にでもある」と受け入れる態度です。

- 「また失敗した」→「誰にでもあることだ」

- 「自分は情けない」→「今はうまくいかなくても学びになる」

こうした考え方を持つことで、自己批判が和らぎ、過小解釈の改善にもつながります。

✅ まとめると…

- CBT=思考を検証し修正する

- ABCDE理論=信念を書き換える

- マインドフルネス=今に集中する

- セルフコンパッション=自分を受け入れる

心理学的アプローチを取り入れることで、拡大解釈や過小解釈を手放しやすくなります。

日常生活でできる改善の工夫

心理学的なアプローチを学んでも、実際に生活の中で活かさなければ効果は実感しにくいものです。ここでは、日常生活で気軽にできる工夫を紹介します。小さな習慣を積み重ねることで、拡大解釈や過小解釈のクセを徐々に手放すことができます。

セルフチェックで「思考のクセ」に気づく

まず大事なのは、自分がどんなときに拡大解釈や過小解釈をしているかに気づくことです。

- 「小さな失敗を大げさに捉えていないか?」

- 「成果を素直に受け取れず、過小評価していないか?」

このように1日の終わりにセルフチェックリストを使うと、自動思考に気づきやすくなります。

小さな成功体験を積み重ねる

拡大解釈や過小解釈を減らすには、自信の土台を作ることも重要です。

- 朝、10分散歩できたら「継続できた自分」を認める

- 仕事で1つのタスクを終えたら「小さな成果」として記録する

- 人に「ありがとう」と言われたら「自分の行動が役立った」と受け止める

こうした小さな成功体験を積み重ねると、自分を正当に評価する力が育っていきます。

「別の可能性」を考える習慣を持つ

ネガティブな思考が浮かんだら、あえて 「他の可能性はないか?」 と自分に質問してみましょう。

- 「失敗した=嫌われた」ではなく「ただ相手が忙しかったのかもしれない」

- 「褒められた=お世辞」ではなく「本当に努力が伝わったのかもしれない」

一つの解釈だけでなく、複数の視点を持つことで思考が柔らかくなり、拡大解釈や過小解釈に振り回されにくくなります。

✅ まとめると…

- セルフチェックで「思考のクセ」に気づく

- 小さな成功体験を積み重ね、自信を育てる

- 「別の可能性」を考え、解釈の幅を広げる

これらを日常に取り入れることで、心理学的アプローチを実践しやすくなります。

まとめ|拡大解釈と過小解釈を手放して前向きに生きる

ここまで見てきたように、拡大解釈と過小解釈は誰にでも起こりうる思考のクセです。放っておくと自信を奪い、不安を強め、行動の幅を狭めてしまいます。しかし、心理学的な理解と小さな工夫によって、少しずつ改善していくことが可能です。

大切なのは「事実」と「思考」を区別すること

「ミスをした=自分は無能」というように、事実と解釈をごちゃまぜにしてしまうことが問題の根本です。

- 事実:会議で言葉を噛んだ

- 思考:「だから自分はダメだ」

この2つを切り分ける習慣を持つだけでも、必要以上に自分を責めずに済むようになります。

完璧を目指さず、小さな一歩から始める

改善のために大切なのは「いきなり完璧を目指さないこと」です。

- 毎日1回だけセルフチェックをする

- 褒め言葉を受け取ったら「ありがとう」と返す

- 成功を小さくても記録してみる

このように、小さな一歩から始めることで、無理なく継続できます。

自分の長所を認めることが改善の第一歩

過小解釈のクセが強い人ほど、自分の長所を「大したことない」と思いがちです。しかし、長所や成果を正しく認めることこそが、自己肯定感を回復させる出発点です。

- 「今日はよく頑張った」と自分に声をかける

- 他人に褒められたら「素直に受け取る練習」をする

こうした積み重ねが「自分を受け入れ、前向きに生きる力」につながっていきます。

✅ 最後に

拡大解釈と過小解釈を完全になくすことは難しくても、気づいて修正する力を持つことで、心は軽くなります。少しずつ意識を変えていくことで、自分を責めすぎず、前向きな人生を歩むことができるでしょう。