「なんでこんなに人間関係で疲れるんだろう?」

そんなふうに感じたことはありませんか?

- つい他人の問題に首を突っ込んでしまう

- 相手の感情や機嫌に振り回される

- 手助けしたつもりが、逆に関係がこじれる…

もしかすると、それは課題の分離(自分と他人の問題を切り分ける考え方)ができていないからかもしれません。

この記事では、アドラー心理学の考え方をもとに、課題の分離を日常で実践するためのトレーニング方法をわかりやすく解説します。ワークシートの使い方、感情の切り替えテクニック、職場や家庭での具体例まで、すぐ試せる方法を盛り込みました。

人間関係のストレスを減らし、心を軽くしたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

課題の分離とは?意味と効果を初心者向けに解説

課題の分離の基本定義(アドラー心理学)

課題の分離とは、「これは自分の課題か、それとも他人の課題か」を切り分ける考え方です。

アドラー心理学では、すべての人間関係の悩みは「他者との境界線」があいまいなことから生じるとされます。

たとえば、子どもが宿題をやらないとき。

- 宿題をやるかどうかは子どもの課題

- 親は環境を整えたり、声をかけたりするサポート役

このように、最終的な行動や結果の責任が誰にあるのかで課題を見分けます。

「誰の課題か」を見極める考え方

課題の分離を行うときは、次の質問を自分に投げかけます。

- この結果を最終的に引き受けるのは誰か?

- その行動の選択権は誰にあるか?

もし「相手」にあるなら、それは相手の課題です。

ここで重要なのは、相手の課題に干渉しないことが冷たさではなく、尊重になるという視点です。

境界線(バウンダリー)との関係

課題の分離は、心理学でいう境界線(バウンダリー)と深く関係しています。

境界線とは、自分と他人の間に引く見えない線のこと。これがはっきりしていると、

- 相手の感情や行動に振り回されにくくなる

- 自分の価値観や時間を守れる

- 人間関係が「依存」ではなく「尊重」に変わる

逆に、境界線があいまいだと、相手の機嫌や評価に過剰に反応し、疲れやすくなります。

課題の分離は、この境界線を実践的に引くためのシンプルで強力な方法と言えます。

まとめると

- 課題の分離=誰の課題かを見極めるスキル

- 他人の課題を手放すことで自分も相手も自由になる

- 境界線を守ることでストレスや人間関係の衝突を減らせる

課題の分離トレーニングが必要な理由

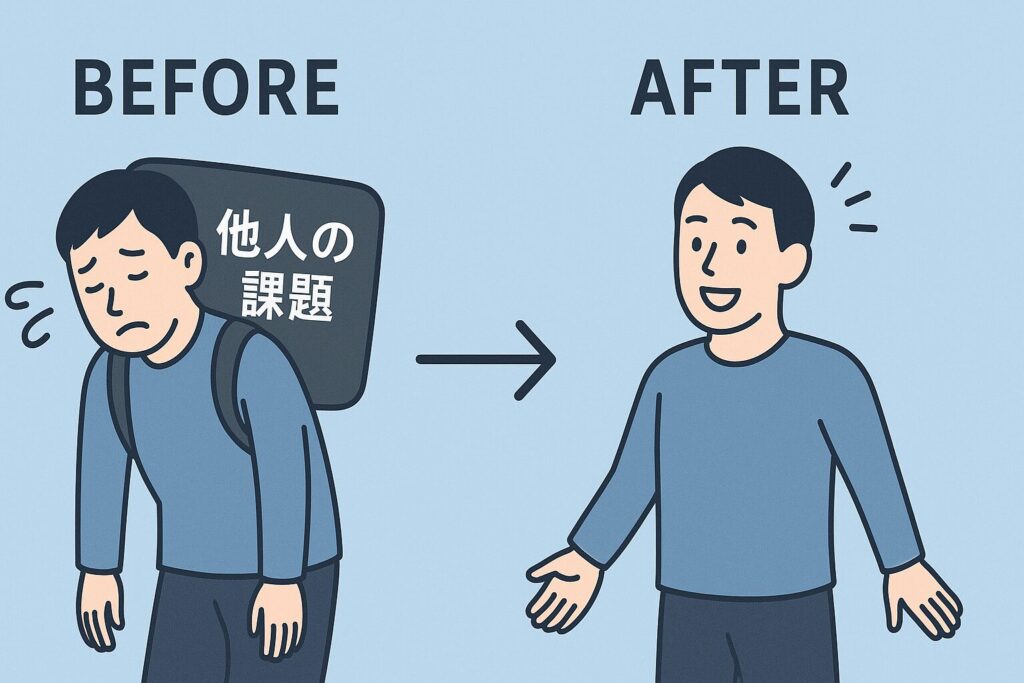

他人の問題を抱え込みすぎる弊害

他人の課題まで自分が背負ってしまうと、精神的な負担が増え、ストレスや疲労が慢性化します。

たとえば、同僚が締切に遅れているのを見て「自分が全部やらなきゃ」と抱え込むと…

- 自分の仕事が遅れる

- 不満やイライラが溜まる

- 相手の成長の機会を奪う

結果的に、自分も相手も損をする状態になります。

過干渉や共依存から抜け出すための第一歩

過干渉とは、相手が望んでいないのに過剰に関わること。

共依存とは、お互いに依存し合い、健全な距離感を失っている関係のことです。

課題の分離トレーニングは、この2つから抜け出すための実践的な解毒剤になります。

- 「助ける」と「奪う」の違いを理解する

- 相手が自分の力で課題に向き合える環境をつくる

この視点が身につくと、人間関係がラクになるだけでなく、お互いが自立しやすくなります。

感情的なストレス軽減と自己肯定感の向上

他人の課題を抱えないようになると、自分の時間・感情・エネルギーが守られるようになります。

その結果、

- 他人の反応に振り回されなくなる

- 「やるべきこと」に集中できる

- 自分を責める時間が減る

つまり、自己肯定感も自然に上がります。

「自分の人生を自分のために生きる」という感覚が日常に根づきます。

まとめると

課題の分離トレーニングは、

- 他人の問題を背負いすぎない

- 過干渉・共依存から離れる

- 感情と時間を守る

この3つを同時に叶えるために必要な習慣です。

課題の分離トレーニングの基本ステップ

ステップ1:状況を書き出して「課題の所有者」を明確化する

まずは頭の中のモヤモヤを紙に書き出すことから始めます。

書く内容はシンプルでOKです。

- 起きた出来事

- 自分の感情

- 誰の課題か(自分/相手)

例:

- 出来事:部下が提出期限を守らなかった

- 感情:焦り、怒り

- 課題の所有者:期限を守るかどうかは部下の課題

文字にすることで、主観と客観を分けて整理できます。

ステップ2:自分ができること・できないことを区別する

課題の所有者が分かったら、次は自分の行動の範囲を明確にします。

- 自分ができること=環境を整える、アドバイスする、期限を伝える

- 自分ができないこと=相手が行動を選ぶ、結果を出す

ここを切り分けると、「やるべきこと」と「手放すこと」が見えやすくなります。

ステップ3:距離を取る・見守る行動を選ぶ

課題が相手に属する場合は、必要以上に介入しない選択をします。

ただし、無関心ではなく、見守る姿勢が大切です。

- 連絡頻度を減らす

- すぐ答えを与えず、相手に考えさせる

- 必要なときだけ助言する

これにより、相手も自分の課題に責任を持ちやすくなります。

ステップ4:感情の切り替え方を実践する

相手の課題を手放しても、感情はすぐには切り替わらないこともあります。

そんなときは、次の方法が効果的です。

- 深呼吸やストレッチで身体をほぐす

- 感情を紙に書き出して捨てる

- 「これは相手の課題」と声に出す

- 信頼できる人に短く共有して終わりにする

こうした習慣が、感情と行動を切り離す力を育てます。

まとめると

課題の分離トレーニングは、

- 書き出す

- 範囲を区別する

- 見守る

- 感情を切り替える

という4ステップで日常に落とし込むことができます。

日常でできる課題の分離トレーニング方法

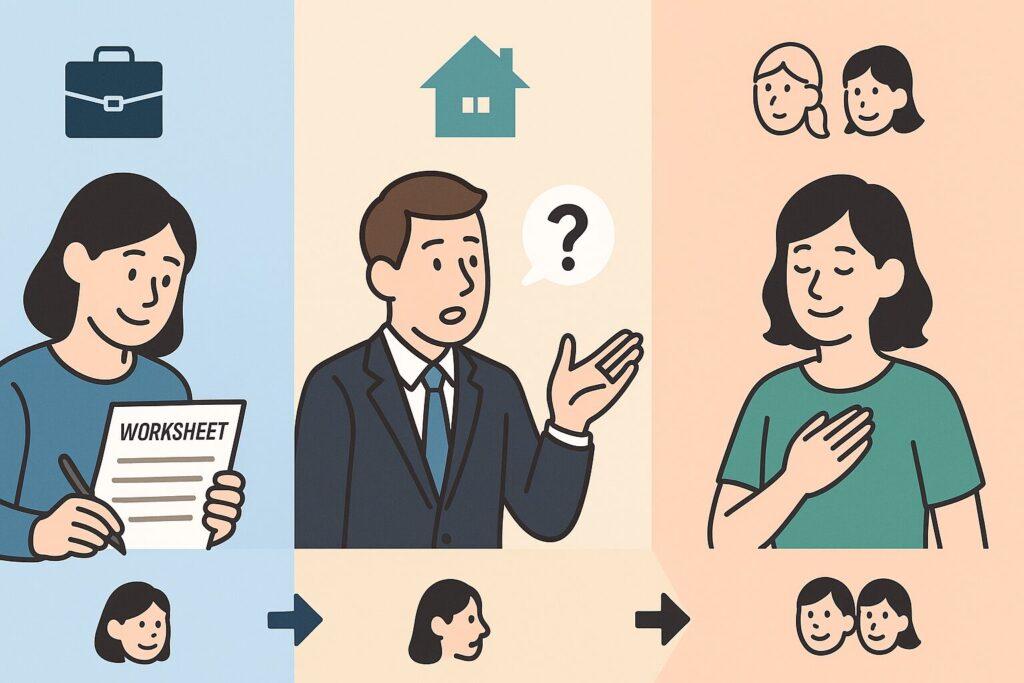

ワークシートを使った練習法(無料テンプレート例)

課題の分離は、書く習慣を持つと習得が早くなります。

おすすめは、次の3項目を記入できるシンプルなワークシートです。

| 出来事 | 感情 | 課題の所有者(自分/相手) |

|---|---|---|

| 例:友人が約束に遅刻 | イライラ、残念 | 相手 |

ポイントは「事実」と「感情」を分けて書く」こと。

毎日3〜5分でも続けると、自然に「これは誰の課題?」と思考が整理されます。

会話中に「これは誰の課題か?」と自問する習慣

人と話しているときにモヤっとしたら、心の中で一瞬立ち止まる習慣を持ちましょう。

- 相手がどうするか決める話 → 相手の課題

- 自分がどう動くか決める話 → 自分の課題

この「0.5秒の間」が、過干渉や不要な引き受けを防ぎます。

感情が高ぶった時の切り替えテクニック

感情の波が来たときは、即効性のある切り替え法を持っておくと便利です。

- 深呼吸を3回

- その場から3分離れる

- 手を動かす(ペン回し、軽くストレッチ)

- 頭の中で「これは相手の課題」と唱える

こうした小さな行動は、感情を冷却し、冷静な判断を助けます。

職場・家庭・友人関係での具体例

- 職場:同僚のミス → 注意点を共有して、あとは本人に任せる

- 家庭:子どもの勉強 → 学習環境は整えるが、やる・やらないは本人の選択

- 友人:恋愛相談 → 自分の経験を話すだけで、最終判断は本人に委ねる

こうした実例を意識すると、日常のあらゆる場面で課題の分離を練習できます。

まとめると

- 書く習慣(ワークシート)

- 会話中の自問

- 感情の切り替えテクニック

- 実生活での意識的な練習

この4つを日常に組み込むことで、課題の分離は理論から行動へと変わります。

課題の分離を習慣化するコツ

①小さな成功体験を積み重ねる

課題の分離は、一気に完璧にやろうとすると失敗しやすいスキルです。

まずは小さな場面で試してみましょう。

- SNSでの意見の衝突 → 「自分は反応しない」を選ぶ

- 家族の機嫌 → 「どうするかは相手の選択」と割り切る

こうした小さな成功を1つずつ積み重ねると、自信と習慣化の土台になります。

②感情の記録をつけて客観視する

感情を記録することで、自分がどの場面で課題の分離が難しいかが見えてきます。

- 日付・出来事・感情・課題の所有者

- 感情の強さ(10段階)

これを1〜2週間続けるだけで、パターン化された思考や感情のクセが分かります。

③他人に説明してフィードバックを得る

学んだことを他人に説明できるレベルまで理解すると、習慣化が進みます。

- 家族や友人に「課題の分離ってこういうこと」と話す

- 実践した場面を共有して、意見をもらう

アウトプットは、自分の理解を深める最強の習慣化ツールです。

④続けやすい環境を整える

- ワークシートを机の上に置く

- 課題の分離に関する本やメモをスマホに保存

- 「これは誰の課題?」と書いた付箋を見える場所に貼る

環境の工夫で、意識しなくても課題の分離が目に入る状態を作れます。

まとめると

習慣化のポイントは、

- 小さく始める

- 記録する

- アウトプットする

- 環境を整える

この4つを押さえることで、課題の分離は意識しなくてもできるレベルに近づきます。

課題の分離トレーニングに役立つ名言・理論

アドラーやエピクテトスの言葉

アルフレッド・アドラー(心理学者)は「すべての悩みは対人関係の悩みである」と述べています。

これは、悩みの多くが「誰の課題か分からない状態」から生まれるという意味です。

また、エピクテトス(古代ローマのストア派哲学者)は、

「私たちを悩ませるのは出来事そのものではなく、それに対する私たちの考え方だ」

と語っています。

これは、コントロールできるのは他人ではなく自分の思考と行動だというメッセージです。

スティーブン・R・コヴィー「影響の輪」の考え方

『7つの習慣』の著者コヴィーは、人生を「関心の輪」と「影響の輪」に分けて考えることを提案しました。

- 関心の輪:気になること(天気、他人の行動など)

- 影響の輪:自分が直接変えられること(自分の言動など)

課題の分離は、この「影響の輪」に集中するための実践方法ともいえます。

変えられないことにエネルギーを使わず、変えられることに注力する習慣は、ストレス軽減に直結します。

飛行機の酸素マスクの例え話

飛行機に乗ると、非常時の案内で「まず自分の酸素マスクを着けてから子どもを助ける」と説明されます。

これは、自分の状態を整えてから他人を助けるという原則です。

課題の分離も同じで、

- 自分の課題(呼吸)を最優先

- そのうえで他人の課題に必要なサポートをする

という順番を守ることで、相手を本当に助けられる状態になります。

まとめると

- アドラー:悩みは対人関係から生まれる → 課題の分離が解決のカギ

- エピクテトス:出来事ではなく考え方が問題 → コントロールできるのは自分

- コヴィー:影響の輪に集中 → 変えられることにエネルギーを注ぐ

- 酸素マスクの例え:自分を整えてから他人を助ける

まとめ|課題の分離は練習で身につくスキル

今日からできる一歩

課題の分離は、知識だけでは身につきません。

まずは今日から、次のどれか1つを試してみましょう。

- 会話中に「これは誰の課題か?」と心の中でつぶやく

- 1日の終わりに出来事と感情を書き出す

- 感情が高ぶったら「これは相手の課題」と声に出す

大切なのは完璧にやることではなく、小さく始めることです。

たった1回でも「これでいいんだ」と実感できれば、それが次の練習につながります。

習慣化がもたらす長期的な変化

課題の分離を習慣化すると、次のような変化が期待できます。

- 他人の反応や評価に振り回されにくくなる

- ストレスやモヤモヤが減り、感情が安定する

- 自分の時間・エネルギーを本当に大事なことに使える

- 相手との関係が「依存」から「尊重」に変わる

つまり、課題の分離は人間関係の質を高め、自分らしい人生を生きるための土台になります。

課題の分離は、生まれつきの才能ではなく、トレーニングで身につけられるスキルです。

今日の小さな一歩が、未来の人間関係や生き方を大きく変えるきっかけになります。

まずは、あなたにとって一番やりやすい方法から始めてみてください。