「つい子どものことに口を出しすぎてしまう…」

「心配で放っておけないけど、この関わり方は正しいの?」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

それは、アドラー心理学でいう課題の分離がうまくできていないサインかもしれません。課題の分離とは「その行動や選択の結果を引き受けるのは誰か」で責任の線を引く考え方です。これが崩れると、過干渉や罪悪感、子どもの依存や反発といった悪循環に陥りやすくなります。

この記事では、親側と子側それぞれの心理的背景、そして両者に起こる課題の混同をわかりやすく解説します。さらに、日常で実践できる改善法も具体例付きでご紹介。読めば、自分と子どもの距離感を見直し、もっとラクで信頼感のある関係を築けるヒントが見つかります。

親子関係をより健やかにしたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

課題の分離とは?親子関係での意味と重要性

アドラー心理学における課題の分離の定義

課題の分離とは、心理学者アルフレッド・アドラーが提唱した考え方で、

「その行動や選択の最終的な結果を引き受けるのは誰か?」 を基準に、

自分の課題と他人の課題を切り分ける方法です。

親子関係に置き換えると、

- 宿題をやる・やらない → 結果(成績や先生の評価)を受けるのは子ども

- 食事を作る → 結果(食べる・残す)を受けるのは本人

というように、「誰の責任か」で線を引きます。

「誰の課題か」で線引きする考え方

課題の分離では、「相手の人生は相手のもの、自分の人生は自分のもの」 という前提に立ちます。

これは親子間でも同じで、

- 親の課題:安全な生活環境を整える、衣食住を確保する

- 子の課題:学習するかどうか、自分の交友関係をどう築くか

のように区別します。

もちろん「全く関わらない」という意味ではありません。

アドラー心理学では、助けが必要なときには協力しつつ、

相手の判断や責任を奪わないことが重要とされています。

課題の分離ができないと起こる親子関係の悪循環

もし課題の分離ができないと、親子は次のような悪循環に陥ります。

- 親が子どもの課題に過剰に介入する(過干渉)

- 子どもは自分で決める機会を失い、依存的になる

- 親は「放っておくと心配」と感じ、さらに介入を強める

- 子どもは反発するか、ますます受け身になる

このサイクルが長期化すると、自立の遅れ・反抗期の長期化・罪悪感による相互依存など、心理的な問題が深まります。

ポイント

- 課題の分離は「冷たく突き放すこと」ではなく、「相手を信じて任せること」

- 親子関係では「愛情」と「境界線」を両立させることが大切

親側の心理背景|過干渉・不安・罪悪感・コントロール欲

過干渉になる親の心理パターンと原因

過干渉とは、子どもの課題や生活に必要以上に介入してしまうことです。

背景にはさまざまな心理があります。

- 失敗させたくない:愛情から来る保護本能

- 自分の価値を子どもの成果で測る:子どもが成功すれば自分も安心

- 自分の育てられ方の影響:過干渉な親に育てられた経験を無意識に再現してしまう

この状態が続くと、子どもは自分で選択する力を失い、依存心が強まる傾向があります。

不安や罪悪感が子どもへの過剰介入を招く理由

親は誰しも「このままでは子どもが困るのでは?」という不安を感じます。

また、過去に十分に関われなかった経験からくる罪悪感も、過剰な関与の引き金になります。

例:

- 小さい頃に仕事が忙しく、一緒に過ごす時間が少なかった → 今になって何でもやってあげる

- 子どもが不安そうにしていると、自分のせいだと思い込む

これらは「今の子どもの課題」を「親自身の心の穴埋め」に使ってしまう状態です。

コントロール欲と「良かれと思って」の罠

多くの親は「良かれと思って」行動しますが、その裏にコントロール欲が隠れていることがあります。

- 自分の価値観や人生観を押し付ける

- 「正しい道」を歩ませたいという名目で選択肢を制限する

結果として、子どもは「自分の人生ではなく、親の人生を生きる」ことになり、

自己決定感を失ってしまいます。

ヘリコプターペアレンティングの特徴と影響

ヘリコプターペアレンティングとは、常に子どもの上空を飛び回るヘリコプターのように、

細かく監視し、先回りして問題を解決してしまう育児スタイルです。

特徴:

- 失敗の前に先回りして手を出す

- 子どものトラブルをすぐに解決してしまう

- 過度に安全を確保しようとする

影響:

- 子どもは「自分で何とかする力」を鍛える機会を失う

- 社会に出たときの自己管理能力や問題解決力が育たない

まとめポイント

親側の心理背景には、愛情・不安・罪悪感・コントロール欲が複雑に絡み合っています。

これを理解することが、課題の分離の第一歩です。

子側の心理背景|依存・承認欲求・反発

親への依存が強くなる心理メカニズム

親が常に先回りして問題を解決してくれると、子どもは「自分でやらなくても大丈夫」という学習をします。

その結果、

- 失敗経験が少ない

- 判断力や責任感が育ちにくい

- 困ったら親に頼るのが習慣化する

という依存のループが形成されます。

この依存は本人にとっても楽ですが、将来、自立を迫られたときに強い不安や挫折感を伴います。

承認欲求が強まり自分で判断できなくなる流れ

親が過度に褒めたり、逆に認めない態度を取り続けると、子どもは「親の評価=自分の価値」と感じるようになります。

この状態では、

- 親に認められる行動を最優先する

- 自分の意見や好みが分からなくなる

- 失敗や否定を極度に恐れる

といった行動パターンが固定化します。

結果として、自分で決める力よりも、他人に決めてもらうことが心地よくなるのです。

反発や反抗期が長引く心理的背景

依存や過干渉が強い親子関係では、子どもが自分の領域を守ろうとして反発することがあります。

特に思春期には、

- 自由を求める心理

- 親からの干渉への拒否感

- 自分の存在価値を確かめたい欲求

が強くなります。

しかし、親がこの反発を「悪いこと」と捉えてさらに締め付けると、反抗期が長期化し、関係がこじれる危険性があります。

ペアレンティフィケーション(親化現象)の影響

ペアレンティフィケーションとは、本来親が担うべき感情面・生活面の責任を、子どもが背負ってしまう状態です。

例:

- 親の愚痴や悩みを聞き続ける

- 家計を助けるために進学を諦める

- 家族内の調整役を任される

これは一見「しっかりした子」に見えますが、子どもの課題(学び・遊び・交友)よりも親の課題を優先する生活となり、自己犠牲が習慣化します。

まとめポイント

子側の心理背景は、依存・承認欲求・反発・自己犠牲といった形で現れます。

これらは親の関わり方だけでなく、子ども自身の経験や環境によっても強化されます。

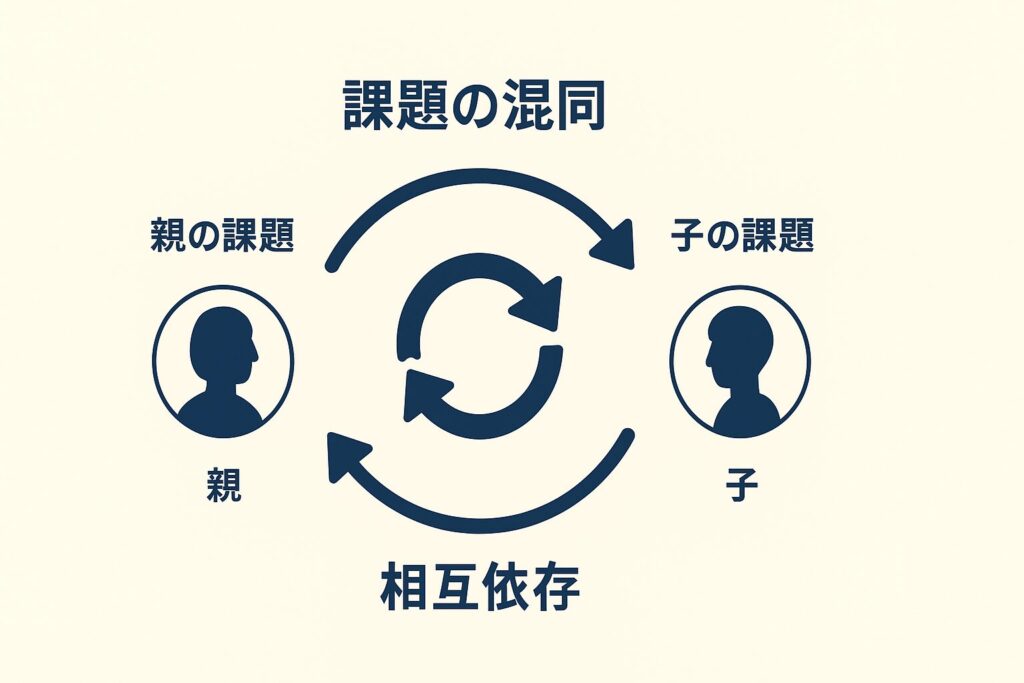

親子双方に起きる課題の混同と悪循環

親の課題と子の課題が混ざる典型パターン

課題の混同とは、本来は本人が責任を持つべき事柄に、別の人が介入してしまう状態です。

親子の場合、例えば次のようなパターンがあります。

- 子どもの宿題や勉強のスケジュールを親が全て決める

- 子ども同士のトラブルに親が直接介入し、解決してしまう

- 子どもの進路や職業を親が最終決定する

一見、助けているようで、子どもが自分で課題を解決する機会を奪ってしまう結果になります。

罪悪感や責任感による相互依存のループ

親は「自分が見捨てたらこの子はダメになる」という罪悪感や、

「親として責任を果たさなければ」という過剰な責任感を持つことがあります。

子どもはその気持ちを敏感に察知し、

- 「親を安心させるために行動する」

- 「親に頼れば何とかしてくれる」と信じる

といった相互依存関係が出来上がります。

このループは、親も子もお互いから離れられない状態を強化します。

境界線(バウンダリー)が曖昧になる原因

境界線(バウンダリー)とは、心や責任の領域を区切る線のことです。

これが曖昧になる原因には、

- 家族内で「何でも共有するべき」という価値観が強い

- 親の感情を子どもにぶつける(愚痴・怒り・不安)

- 子どものプライバシーを尊重しない(スマホ・日記のチェックなど)

があります。

境界線が崩れると、お互いの課題の区別がつかなくなり、課題の分離が困難になります。

心理的コントロールと自立心の阻害

課題の混同が続くと、親は無意識のうちに心理的コントロールを強めます。

- 「あなたのためを思って」

- 「心配だから」

- 「普通はこうするもの」

こうした言葉は、一見優しさのようでありながら、子どもの選択の自由を制限します。

結果として、自立心の発達が遅れ、社会での適応力が低下する恐れがあります。

まとめポイント

課題の混同は、愛情・罪悪感・責任感が複雑に絡み合って生まれます。

これを解消するには、境界線を明確にし、お互いの責任範囲を尊重することが必要です。

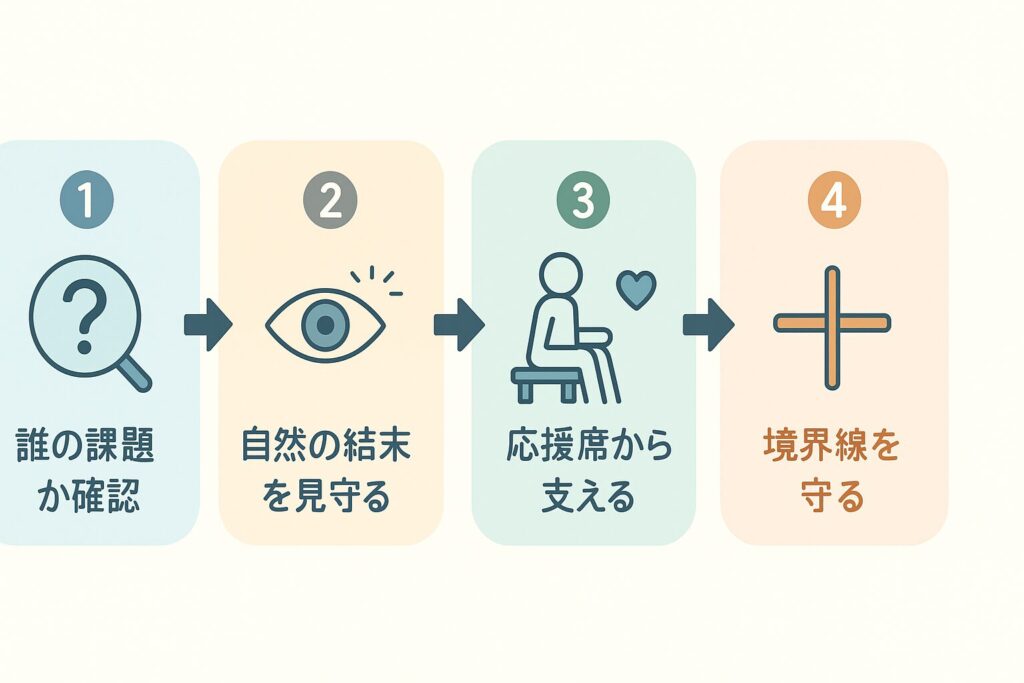

課題の分離を実践するための改善法

①「最終的に責任を負うのは誰か?」で判断する

課題の分離を実践する第一歩は、行動や選択の結果を引き受ける人が誰かを見極めることです。

- 宿題の結果 → 子ども

- 健康診断の受診 → 親(未成年の場合は管理責任あり)

- 友達との付き合い方 → 子ども

判断に迷ったときは、次のように考えましょう。

- これは誰の生活や将来に直接影響するか?

- その結果を受け止めるのは誰か?

- 自分が介入することで、その人の成長機会を奪っていないか?

②自然の結末を経験させる関わり方

自然の結末とは、本人の選択の結果として起きる出来事を、そのまま経験させることです。

例:

- 宿題をしなかった → 授業で困る、成績が下がる

- 遅刻した → 友人や先生から注意される

これにより、自分の行動と結果の因果関係を実感し、責任感が育ちます。

親は「どうせ困るから」と先回りして解決しないことがポイントです。

③応援席から見守る姿勢の持ち方

課題の分離は「放置」ではありません。

スポーツ観戦のように、応援席から見守る姿勢が理想です。

- 困って助けを求められたらサポートする

- 判断は本人に任せる

- 失敗しても「あなたなら大丈夫」と信じる

この姿勢は、子どもに安心感と挑戦心を同時に与えます。

④境界線を引くためのコミュニケーション方法

境界線を守るには、日常的な会話の工夫が大切です。

- 「あなたの考えはどう?」と質問して自分の意見を促す

- 「私はこう思うけど、決めるのはあなた」と主体を明確にする

- 感情的な否定ではなく、事実や状況をもとに話す

このようなコミュニケーションは、親子の信頼関係を保ちつつ自立を促すことにつながります。

まとめポイント

課題の分離を日常に取り入れるには、

- 誰の課題か見極める

- 自然の結末を経験させる

- 応援席から見守る

- 境界線を保つ会話をする

この4つの習慣を意識すると、少しずつ親子関係が変わっていきます。

まとめ|親も子も自分の人生を生きるために

心理背景を理解することが第一歩

課題の分離を実践するうえで大切なのは、まずなぜ課題の分離ができなくなるのかという心理背景を理解することです。

- 親は愛情や不安、罪悪感、コントロール欲から過干渉になる

- 子どもは依存心や承認欲求、反発心、自己犠牲の習慣を持つ

こうした背景を知ることで、「なぜうまくいかないのか」が見えるようになり、改善への糸口がつかめます。

完璧な課題の分離ではなく、ほどよい距離感を目指す

課題の分離は100%きれいに線引きできるものではありません。

親子には生活面や感情面で共有する課題もあります。

大切なのは、

- 必要以上に踏み込みすぎない

- 放置せず、必要なサポートはする

というほどよい距離感を保つことです。

このバランス感覚が、親子関係の安定にもつながります。

今日からできる小さな実践例

課題の分離は、いきなり大きく変えようとせず、小さな一歩から始めるのが効果的です。

例えば…

- 子どもの行動に口を出す前に「これは誰の課題?」と心の中で確認する

- 助けを求められるまで見守る時間を少し長くする

- 親自身の予定や趣味に時間を使う(過干渉の抑制にもなる)

こうした小さな行動の積み重ねが、親子それぞれが自分の人生を生きる土台になります。

まとめのまとめ

課題の分離は、親子がお互いを尊重しながら成長していくための大切な考え方です。

心理背景を理解し、完璧を求めずに距離感を調整しながら、一歩ずつ実践していきましょう。

その先には、親も子も自由に選択し、責任を持って生きられる関係が待っているはずです。