「ジョハリの窓って本当に役に立つの?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

「他人は自分のことを自分よりわかってる?」

「フィードバックってどこまで信じていいの?」

「そもそも“本当の自分”ってあるの?」

――こんなモヤモヤを抱えている方にこそ読んでほしい記事です。

本記事では、自己理解の定番フレーム「ジョハリの窓」について、その構造や活用方法はもちろん、「実は思い込みじゃないの?」という鋭い視点から限界や批判も掘り下げます。

さらに、ナラティブアプローチやACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)など、代替理論との比較や、実生活での使い方まで幅広く解説。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

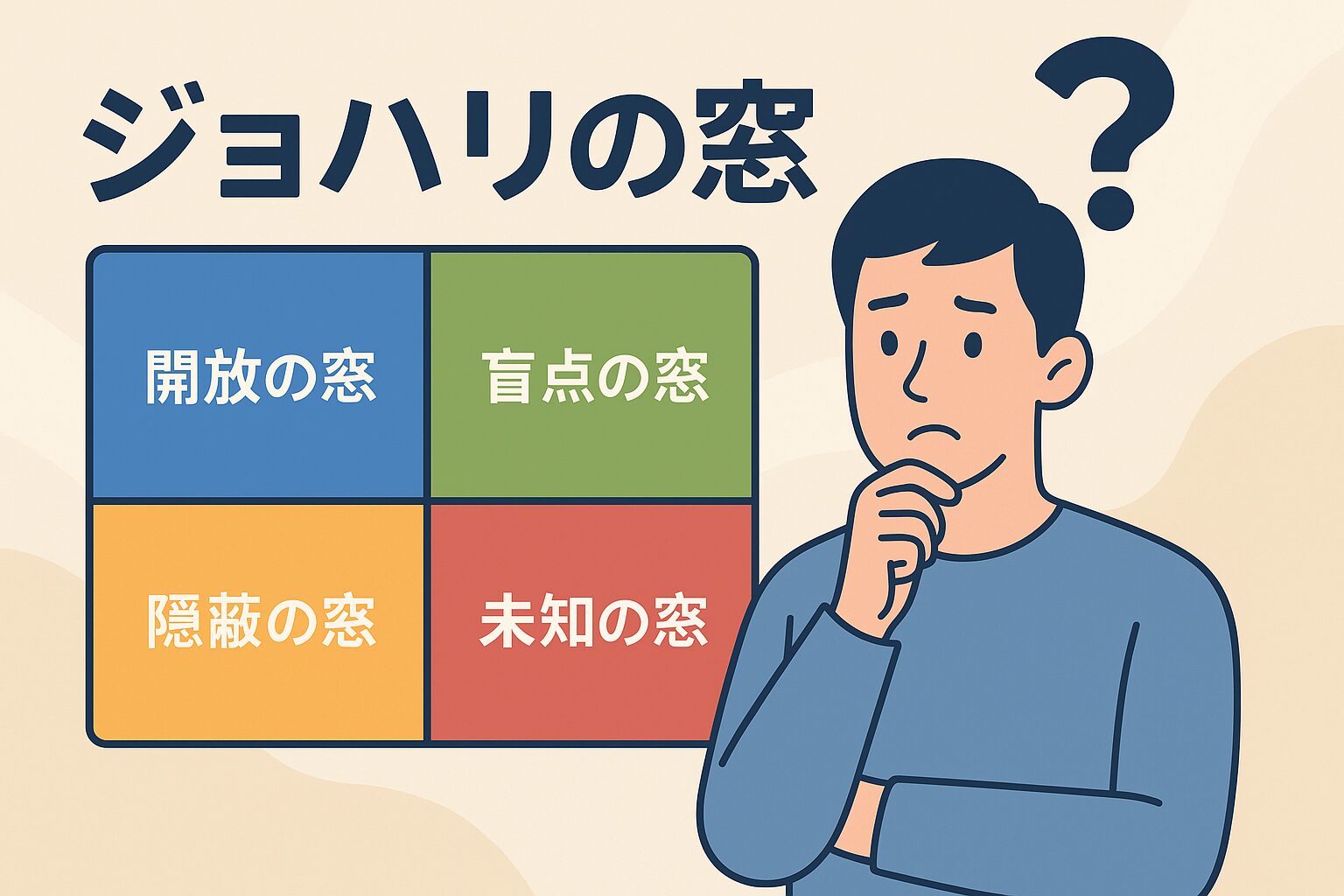

ジョハリの窓とは?|基本構造と活用目的を簡単におさらい

「ジョハリの窓」は、1955年にジョセフ・ルフトとハリー・インガムという2人の心理学者によって提唱された、自己理解と対人関係の理解を助けるフレームワークです。

名前の「ジョハリ」は、彼らのファーストネーム(ジョセフ+ハリー)を組み合わせた造語です。

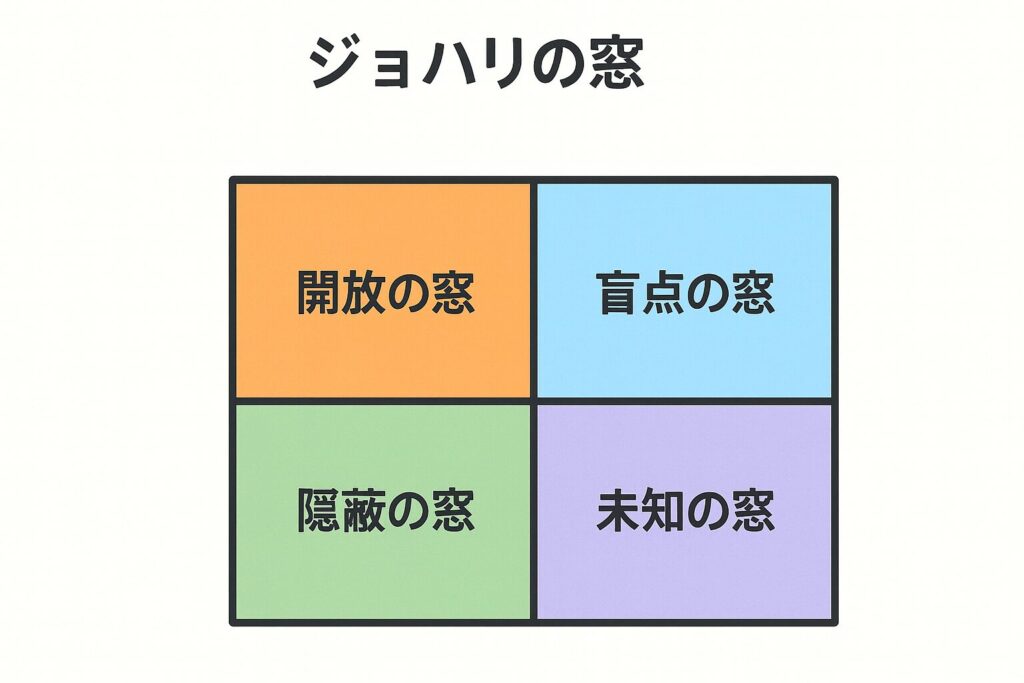

▶ 4つの領域の意味(開放・盲点・隠蔽・未知)とは?

ジョハリの窓は、縦軸と横軸に「自分が知っている/知らない」「他人が知っている/知らない」という2つの視点を組み合わせ、以下の4つの領域に分けられます:

| 領域名 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 開放の窓 | 自分も他人も知っている自分 | 名前、性格、趣味など話題にしている情報 |

| 盲点の窓 | 自分は気づいていないが、他人は知っている自分 | 口癖、態度、無意識の行動 |

| 隠蔽の窓 | 自分は知っているが、他人には隠している自分 | コンプレックス、過去の経験、内心の不安 |

| 未知の窓 | 自分も他人も知らない未知の自分 | 潜在的な才能、トラウマ、極限状況での反応 |

この構造からわかるように、ジョハリの窓は「自己開示(自分から他人に伝える)」と「フィードバック(他人から自分に教えてもらう)」を通じて、自己理解を深めるための対話ツールです。

▶ なぜ自己理解に役立つと言われているのか?

ジョハリの窓が自己理解に役立つとされる理由は、主に以下の2点です:

- 他人の目線を借りて「盲点」を知ることができる

→ 例:「いつも焦ってるよ」と言われて初めて気づくクセなど - 自分の内面を開示することで、他者との関係が深まりやすくなる

→ 開放の窓が広がることで、信頼関係や安心感が生まれやすくなる

つまり、「自分を知る」「人と分かり合う」ための橋渡し的な役割を果たしてくれるのがジョハリの窓です。

▶ 企業研修やカウンセリングでの活用例

ジョハリの窓は以下のような現場でよく使われています:

- 企業のコミュニケーション研修

→ チームメンバー同士でフィードバックを送り合い、互いの盲点に気づく練習を行う - カウンセリングや心理療法

→ クライアントが自己開示を進め、自分自身を見つめ直すきっかけを得る - キャリアコーチングや就活支援

→ 自分の強みや弱みに気づくことで、自己分析が深まる

このように、ジョハリの窓は「対人関係をよくする実用的なツール」として広く使われているのです。

ジョハリの窓への素朴な疑問|それって本当なの?

「ジョハリの窓って、本当に自分のことがわかるツールなの?」

そんな疑問を抱く方も少なくありません。実際にジョハリの窓を使ってみると、以下のような違和感や疑問が出てくることがあります。

- 「他人の言ってることが本当に正しいの?」

- 「自己開示したからといって“本当の自分”が見えるの?」

- 「そもそもこのモデルって思い込みじゃない?」

ここでは、こうした素朴で本質的な問いに対して、一つひとつ丁寧に考えていきましょう。

▶ 「他人は自分を客観的に知っている」のか?

必ずしもそうとは限りません。

ジョハリの窓では「盲点の窓」=「他人は知っていて、自分は気づいていない自分」とされていますが…

- 他人の評価もまた主観的です。

- その人の価値観や性格、関係性の文脈に大きく左右されます。

例えば「あなたって冷たいよね」と言われたとしても、それは相手の過去の経験や思い込みが投影されているかもしれません。

つまり、「他人の目」も一つの解釈であり、真実とは限らないのです。

▶ 自己開示すれば本当の自分が見えるのか?

これもまた、必ずしもイエスではありません。

自己開示によって他人との距離が縮まったり、安心感を得られることはありますが、

- 開示した内容は「一部分」にすぎない

- 開示したことによって誤解される場合もある

という点に注意が必要です。

たとえば、過去の失敗を正直に話したとしても、それをネガティブに捉える人もいれば、勇気があると評価する人もいます。

✅ 自己開示は「真実を暴く行為」ではなく、相互理解を深めるためのきっかけにすぎません。

▶ ジョハリの窓は思い込みではないのか?

この問いは非常に鋭いです。

ジョハリの窓は「自己と他者の認識のズレ」に注目したモデルですが、それ自体が以下のような前提に立っています:

- 他人はある程度、自分のことを“正しく”見ている

- 自己開示やフィードバックによって、自己理解が深まる

ですが、現実の人間は複雑で流動的な存在。フィードバックも、文脈も、感情も揺れ動く。

✅ 結論:ジョハリの窓は「絶対的な真理」ではなく、「人間理解の一つの仮説モデル」にすぎません。

この前提に縛られすぎると、「他人の評価に振り回される危険」や「開示することが善という圧力」に陥ることもあるので注意が必要です。

ジョハリの窓の限界|変動する人間性とのズレ

ジョハリの窓は「自己理解」や「他者理解」に役立つと言われる一方で、人間の本質的な性質とのズレも指摘されています。

とくに見落とされがちなのが、「人は常に変化する存在」であるという事実です。

ここでは、ジョハリの窓が前提としている考え方が、なぜ実際の人間行動と食い違うのかを詳しく見ていきます。

▶ 人は状況によって言動が変わるという視点

ジョハリの窓は、あたかも「自分の性格は安定している」という前提で成り立っています。

しかし、現実の人間はこんなにも状況に左右されるものです:

- 職場では冷静でも、家では感情的になる

- ある友人には優しくできるが、別の人には緊張してしまう

- 一人でいるときと集団の中では、言動がまるで違う

つまり、「自分はこういう人間だ」「他人はこう見ている」と一つに決めつけるのは危ういということ。

✅ 人間の言動は文脈依存的であり、「固定された性格」で語れないのが実情です。

▶ 評価はあくまで主観的なフィードバック

ジョハリの窓では、他者からのフィードバックをもとに「盲点の自己」に気づくことが期待されていますが、

このフィードバックもまた、「客観的な事実」ではなく、以下のような主観に左右されたものです。

- 評価者の好みや価値観

- 相手との関係性(上下・親密度)

- その場の感情や雰囲気

例えば「あなたは自信なさそう」と言われても、それは相手の主観にすぎません。

他の場面では「堂々としている」と言われるかもしれません。

✅ 他者の意見を「真実」として受け入れるのではなく、「一つの視点」として捉える必要があります。

▶ 「固定的な自分像」を前提とするリスク

ジョハリの窓を活用する際にありがちなのが、「自分とはこういう人間だ」と固定してしまうことです。

- 盲点を指摘された →「自分は気づいていなかったが○○な人間だ」

- 開放の領域が増えた →「これが“本当の私”なんだ」

こうした思い込みは、時に自己成長の足かせにもなります。

- 状況や成長によって変わる可能性を無視してしまう

- ラベリングされた印象に縛られてしまう

✅ 自己理解においては、「自分はこういう面もある」と柔軟に捉える姿勢が大切です。

それでも使われ続ける理由|実用性と効果への理解

ジョハリの窓には限界もありますが、それでも多くの場面で活用され続けている理由があります。

それは、完璧な理論だからではなく、人間関係や自己理解を深めるための「実用的なきっかけ」になるからです。

ここでは、実際にどんなメリットがあり、どんな場面で使われているのかを整理してみましょう。

▶ 自己開示による関係構築のメリット

ジョハリの窓が前提としている「自己開示(自分のことを相手に伝えること)」は、

人間関係を深めるための重要なステップとされています。

たとえば:

- 初対面の人に少し自分のことを話すと、相手も安心して話しやすくなる

- 自分の考えや気持ちを隠さず伝えることで、信頼関係が築かれる

これは心理学でいう「自己開示の返報性」という原理にもつながっており、

自分が開示すれば、相手も同じように開示してくれる可能性が高くなるというものです。

✅ 自己開示は、人との距離を縮める有効なコミュニケーション手段になり得ます。

▶ 他者の視点が「気づき」になる可能性

他人からのフィードバックを受けることで、自分では気づかなかったクセや魅力に気づけることもあります。

例:

- 自分では「地味で影が薄い」と思っていたのに、「冷静で頼れる」と言われる

- 気にしていなかった言動が、「実はちょっと怖く見える」と指摘される

こうした他者の視点は、自分の行動や印象を見直すヒントになります。

もちろん、それをすべて鵜呑みにする必要はありませんが、「自分を見つめ直す鏡」としては有効です。

▶ 教育・心理・ビジネスで重宝される理由

ジョハリの窓は以下のような分野でよく用いられています:

| 活用分野 | 目的 |

|---|---|

| 教育現場 | 生徒の自己理解や相互理解を促す |

| カウンセリング | クライアントの気づきを引き出す |

| 企業研修 | チーム内のコミュニケーション改善・信頼構築 |

このように、ジョハリの窓は実践において「気づきと関係性の改善」のきっかけになるツールとして、多くの現場で導入されています。

ジョハリの窓と他理論の比較|代替アプローチも視野に

ジョハリの窓は有名な自己理解ツールの一つですが、他にも多くの心理的アプローチがあります。

ここでは、ジョハリの窓だけに頼らず、多角的に自己理解を進める視点として、いくつかの理論や手法を紹介します。

▶ ナラティブアプローチとの違い

ナラティブアプローチとは、「人は自分の人生を物語(ナラティブ)として理解する」という考えに基づいた心理的手法です。

ジョハリの窓が「他者との関係性から自分を見つめる」のに対し、

ナラティブアプローチは「自分の語るストーリーを通して、意味を再構成する」ことに重きを置いています。

たとえば:

- 「自分はダメな人間だ」と思っていた人が、

- それが過去の特定の出来事に影響されている“物語”だと気づき、

- 「実は努力してきた自分がいる」と、新しい視点で自己イメージを再構成する

✅ 固定的な自分像に縛られず、複数の視点から自分を語り直すことができるのが特徴です。

▶ 内観法やACT(アクセプタンス&コミットメント)との比較

内観法は日本発祥の自己探求法で、「してもらったこと」「して返したこと」「迷惑をかけたこと」の3点から自己を見つめ直します。

ジョハリの窓のように他人の視点を前提にせず、自己の内側と向き合う手法です。

一方、ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)は、自分の思考や感情を「変えよう」とするのではなく、

それを受け入れた上で、自分が本当に大事にしたい価値に沿って行動することを重視します。

比較すると:

| 理論名 | 特徴 |

|---|---|

| ジョハリの窓 | 他者とのやりとりから自己理解を深める |

| 内観法 | 自己の過去の行動を振り返って感謝や反省を深める |

| ACT | 思考を変えずに受け入れ、行動変容を重視する |

▶ 「自己理解」を深める他の心理ツール

自己理解を深めるツールは他にも多数存在します:

- MBTIやビッグファイブ:性格傾向をタイプ分類する診断

- エニアグラム:内面動機に注目した性格分類

- ライフラインチャート:人生の浮き沈みから自己ストーリーを振り返る

- ストレングスファインダー:強みを言語化し、活用を目指す

どれも万能ではありませんが、自分を別の角度から見つめ直すきっかけにはなります。

✅ ポイント:ジョハリの窓は「一つの枠組み」に過ぎません。他の視点も取り入れることで、より立体的な自己理解が可能になります。

結論|ジョハリの窓は“正しい”というより“使い方次第”

ジョハリの窓は「自己理解」や「人間関係の改善」に役立つフレームワークですが、万能な真理ではありません。

大切なのは、このツールをどう使いこなすかです。

▶ 自分に合った使い方を見つけるには

ジョハリの窓を有効に活用するには、以下のポイントを意識するとよいでしょう:

- 目的を明確にする:自己理解のため?信頼関係の構築?目的によって使い方も変わります。

- 信頼できる相手を選ぶ:フィードバックをもらう相手は、あなたの成長を願っている人であることが理想です。

- 自分の状態に合わせる:心が疲れているときや過敏になっているときは、無理に使わない選択も大事。

✅ すべてを受け入れようとするのではなく、「今の自分にとって意味がある情報」に絞って受け取るのがコツです。

▶ 盲信せず、仮説として柔軟に扱う視点

ジョハリの窓には、「他人は自分の知らない自分を知っている」といった前提があります。

でも実際には…

- 他人の評価は主観的

- 自分自身も状況によって変わる

- 自己開示によって得られる“本当の自分”は一面にすぎない

このように、ジョハリの窓は客観的な事実というより、「仮説モデル」として柔軟に捉えるのが適切です。

▶ 実生活での活用ヒントと注意点

ジョハリの窓を実生活で活用する際は、以下のような工夫が役立ちます。

活用ヒント:

- 人間関係で「すれ違い」が起きたときに振り返る

- 自己開示する前に、「相手との信頼度」を確認する

- フィードバックをもらったら、「自分なりに咀嚼してから受け止める」

注意点:

- 無理に自己開示をすると、逆効果になることもある

- 批判的なフィードバックをすべて真に受ける必要はない

- 成長のきっかけにはなるが、「正しい自分像」が得られるとは限らない

✅ ジョハリの窓は「人間関係と自己理解のヒントを与えてくれるツール」であって、「絶対的な診断機」ではありません。