「仕事のストレスって、結局、何が原因なんだろう?」

そんな疑問を抱いたことはありませんか。

・忙しすぎて頭が回らない

・人間関係で疲れ切っている

・やる気が出ないのに、やることは山ほどある

・仕事が好きなはずなのに、最近しんどい

こうしたモヤモヤは、

仕事の「要求(負荷)」と「資源(サポート・裁量・環境)」のバランスが崩れているだけかもしれません。

この記事では、仕事のストレスとやる気の仕組みを説明する心理学モデル

JD-Rモデル(仕事の要求度–資源モデル)を、初心者でもわかりやすく理解できるように解説します。

- 要求とは何か

- 資源とは何か

- 燃え尽きる人と楽しめる人の違い

- 今日からできる改善ポイント

をご紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

JD-Rモデルとは?仕事のストレスを“要求と資源”で説明する理論の基本

「JD-Rモデル(仕事の要求度–資源モデル)」は、

仕事で感じるストレス・疲労・やる気・幸福度が、“要求(Demand)”と“資源(Resource)”のバランスで決まる

という考え方です。

まずは、このモデルの基本をわかりやすく整理していきます。

JD-Rモデルの定義をやさしく解説

JD-Rモデルは、次のように覚えると非常にシンプルです。

- 仕事の要求(Job Demands)

→ 仕事量・締め切り・責任・対人関係の負荷など “エネルギーを奪うもの” - 仕事の資源(Job Resources)

→ 上司のサポート・裁量権・スキル・成功体験など “エネルギーを補うもの”

この2つがどのように組み合わさるかで、

あなたが職場で感じる ストレスの強さ や やる気の高さ がほぼ決まります。

言い換えると――

仕事のストレスは、「要求が多すぎる」or「資源が足りない」だけ。

という、とても人に優しい理論です。

提唱者:デメロウティ&バッカーの研究背景

JD-Rモデルは、2001年にオランダの心理学者

デメロウティ(Demerouti) とバッカー(Bakker) によって提唱されました。

彼らは、多くの職種のストレスデータを比較し、驚くべき共通点を発見します。

▶ 仕事の種類が違っても、「要求」と「資源」の組み合わせは同じようにストレスを左右する

つまり、

- 教師でも

- 看護師でも

- ITエンジニアでも

- 介護職でも

- 営業でも

ストレスの構造は共通しているということです。

この「汎用性」が、JD-Rモデルが世界中で支持される理由になりました。

なぜ今「JD-Rモデル」が注目されているのか?

仕事のストレスは「働き方改革」や「メンタル不調の増加」で大きな社会課題になっています。

特に最近注目されている理由は以下の通りです。

- テレワーク・IT化で仕事量(要求)が増えた

- 人手不足で一人当たりの負担が増えている

- “努力で何とかする文化”の限界

- 心理的安全性や上司のサポートという“資源”が重視される時代になった

JD-Rモデルは、

「ストレスは“量”ではなく“構造”の問題」

と示してくれるため、現代の働く人の悩みにぴったり当てはまります。

他のストレス理論との違い(GAS/認知的評価理論)

ストレスモデルは他にもありますが、

JD-Rモデルは“実践しやすさ”が圧倒的に高いのが特徴です。

GASモデル(汎適応症候群)

- ストレスに反応する「警告期→抵抗期→疲弊期」という流れを示すモデル

→ 反応の仕組みは分かるが、改善策までは見えない

認知的評価理論(ラザルス)

- ストレスは「出来事の解釈」によって変わるというモデル

→ 心理的だが、仕事環境の問題までは拾いにくい

JD-Rモデルの強み

- 仕事の環境(要求)と支援(資源)を同時に扱える

- どんな職種にも当てはまる

- 実践に落とし込みやすい(資源を増やすなど)

つまり、JD-Rは

「働き方の改善」に最も使いやすいストレス理論

と言われているのです。

まとめ

- JD-Rモデルは「仕事の要求」と「仕事の資源」でストレスを説明する理論

- ストレスは“個人の弱さ”ではなく“環境のバランス”の問題

- 多様な職種に共通し、実践しやすいため、現在も世界中で使われている

仕事の要求度(Job Demands)とは?ストレスになる負荷の具体例

仕事の要求度(Job Demands)とは、

あなたのエネルギーを消耗させる「負担・プレッシャー・責任」などの要因を指します。

ポイントは、

「忙しいこと=悪い」ではなく、「回復できないほど要求が高いこと」が問題

という点です。

ここでは、初心者でもイメージしやすいように、代表的な「要求」の具体例を整理します。

①仕事量・締め切り・マルチタスク(エネルギー消耗が激しい定番の要求)

仕事の要求の中でも多くの人が直面するのが次の3つです。

仕事量(Workload)

- 「今日中に10件処理して」といった物理的な量の多さ

- 例えるなら、「常に水があふれているコップを持って走っている状態」

締め切りのプレッシャー(Time Pressure)

- 期日が近い、準備不足、急ぎの依頼

- 心の余裕が奪われ、「常に時間に追われている感じ」になる

マルチタスク(Multitasking)

- メール対応 → 会議 → 調整 → 作業…と切り替えが多い状態

- 人間の脳は“同時進行”が苦手なので、見た目以上に疲労が蓄積しやすい

これらは「やりがいがある」と感じる場面もあるものの、

続けて発生すると体力・集中力を大きく奪う代表的な要求となります。

②対人ストレス・感情労働・役割葛藤(精神的に重い要求)

仕事量よりもストレスを感じやすいのが、“人間関係に関わる要求”です。

対人ストレス(Interpersonal Stress)

- クレーム対応

- 苦手な上司・同僚との関わり

- チーム内の摩擦や空気の悪さ

→ エネルギー消耗が激しく、メンタルに直撃しやすい要求

感情労働(Emotional Labor)

- 接客で笑顔を保つ

- 医療・介護で「寄り添う姿勢」を求められる

- 気持ちと表情がズレる場合に強い負荷が発生

→ 看護・介護・接客でバーンアウトが多い理由の一つ

役割葛藤(Role Conflict)

- 「A部署はこう言う、B部署はああ言う」

- 上司の指示と現場の状況が食い違う

→ 心が“引っ張り合い”になり、消耗する

③時間的プレッシャー・複雑な業務(思考力を奪う要求)

時間的プレッシャー

- 「すぐ返信してください」

- 「急ぎでお願いします」

→ ほぼすべての職種に存在する“見えない圧力”

複雑な業務(Complexity)

- 新しいシステムの操作

- 難しい分析

- 多くの判断が必要

→ 例えるなら「脳のメモリをずっと100%で使っている状態」

複雑な仕事=悪いではありませんが、

複雑+時間圧力が重なると強いストレス要因になります。

「要求が高い仕事」の特徴と、ありがちな誤解

「仕事が忙しい=ストレス」ではない

→ 実際には、

- チームの雰囲気が良い

- 裁量がある

- 資源が多い

そんな職場では、忙しくても楽しく働けることが多い。

まとめ

- 仕事の“要求”とは、エネルギーを奪う要因(量・時間・人間関係など)

- 特に、対人ストレスや感情労働は負荷が大きい

- 要求が高すぎると、どれだけ意志が強くても疲れやすい

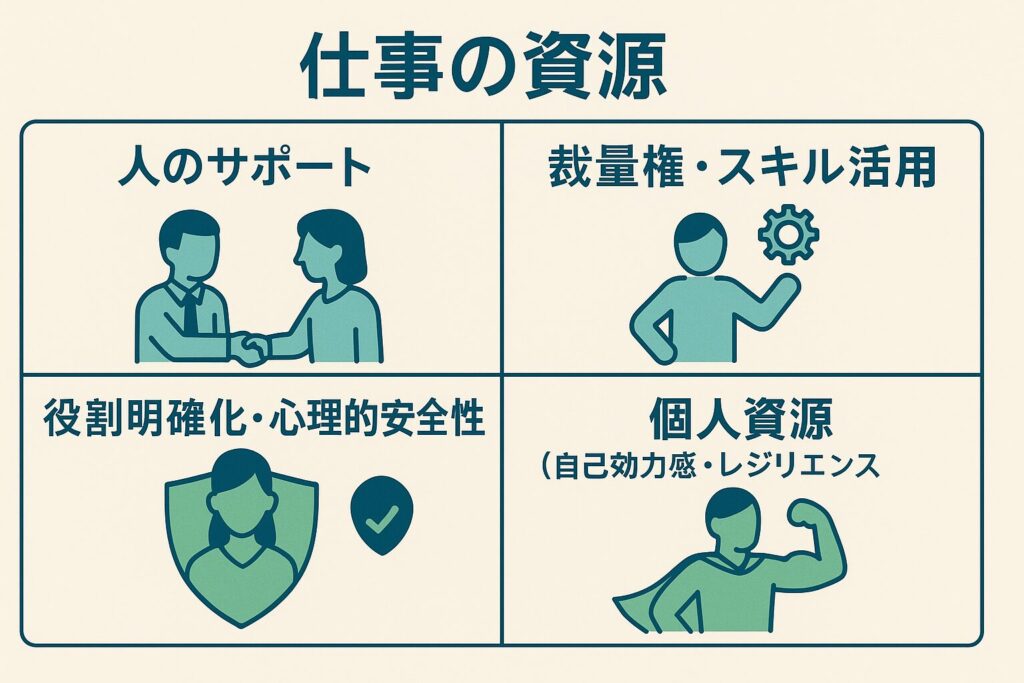

仕事の資源(Job Resources)とは?ストレスを和らげる“支えと仕組み”の正体

仕事の資源(Job Resources)とは、

あなたのストレスを軽減し、やる気・活力・成長を支えてくれる「力」や「環境」のことです。

JD-Rモデルでは、ストレス対策として「要求を減らす」よりも、“資源を増やす”ほうが効果が出やすいと考えられています。

ただし、これはあくまで普通の職場環境の場合の話です。

ブラック企業のような“限界を超えた負担”では、どんな資源を足しても耐えきれません。

でも多くの仕事では、

要求そのものを下げるのは難しい一方で、資源は増やしやすく、健康と仕事の結果に強く影響する

という傾向があります。

つまり簡単に言うと──

・要求は変えにくい(減らせない)

・資源は増やしやすく、ストレス軽減+やる気UPの両方に効く

だからこそ、

「資源を1つ増やす」ほうが現実的で効果が出やすいという発想なのです。

ここでは、代表的な「仕事の資源」を、初心者でもイメージしやすい形で整理していきます。

①上司・同僚のサポートの効果(支えてくれる人の存在は最強の資源)

研究で一貫して示されているのは、

「人のサポート」は最強クラスの資源だということです。

上司のサポート

- 明確な指示を出してくれる

- 悩みを聞いてくれる

- 困った時に守ってくれる

→ 安心感が生まれ、ストレス耐性が大きく上がる

同僚のサポート

- 情報共有

- 手伝い・相談

- ちょっとした雑談

→ 心のエネルギーを回復させる“社会的バッファー(緩衝材)”

なぜ支援が資源になるのか?

人の脳は「孤独」を危険とみなすため、

サポートがあるだけでストレスが半減します。

②裁量権・スキル活用・フィードバック(自分で仕事を動かせる環境)

仕事で感じる心理的な「自由度」も重要な資源です。

裁量権(Autonomy)

- やり方を自分で決められる

- ペースを調整できる

→ 自分でコントロールできるとストレスが大きく下がる

スキル活用

- 得意を活かせる

- 成長を実感できる

→ 「価値を生んでいる感覚」が資源になる

フィードバック

- どこが良かったか、どこを直すか

→ 仕事の方向性が明確になり、不安が激減する

裁量・スキル活用・フィードバックは

“仕事の楽しさ”を直接押し上げる資源として知られています。

③役割の明確化と心理的安全性(安心して働ける土台)

役割の明確化(Role Clarity)

- 「自分は何をすればいいのか」

- 「どこまで責任を持つべきか」

→ 不確かさが減り、ムダなストレスが激減する

役割が曖昧だと、

自分の仕事か他人の仕事か分からない “役割葛藤” が発生しやすいので注意。

心理的安全性(Psychological Safety)

- ミスをしても責められない

- 意見を出しやすい

- 失敗を報告しやすい

→ “恐れず動ける環境”は、資源として非常に強力

Googleの研究でも、

最も成果を出すチームの共通点=心理的安全性

という結果が出ています。

④個人資源(自己効力感・レジリエンス)の重要性

個人が持つ“心の強さ”も資源とみなされます。

自己効力感(Self-efficacy)

「自分ならやれる」という感覚

→ これが高いと、ストレスを“挑戦”として受け止めやすい

レジリエンス(Resilience)

落ち込んでも回復できる力

→ ストレスが長引きにくい

楽観性(Optimism)

「何とかなる」「どうにかできる」

→ 必要以上に不安を抱えなくなる

これらの個人資源が強いほど、

同じ要求でもストレスを感じにくくなることが研究で分かっています。

まとめ

- “資源=あなたを支えてくれる要素”のこと

- 人からのサポートは最強クラスのストレス緩衝材

- 裁量権・スキル活用・フィードバックは仕事の楽しさを引き上げる

- 心理的安全性や役割の明確化は安心して動ける土台

- 自己効力感・レジリエンスなどの個人資源も重要

要求を下げるより、資源を増やすほうがストレス対策として効果的です。

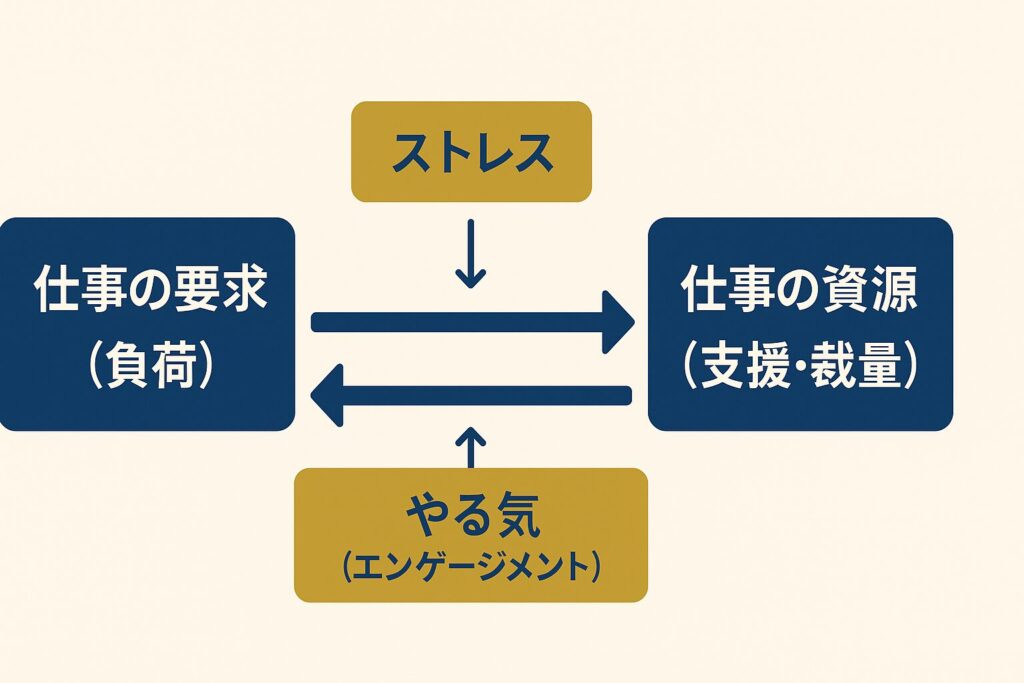

要求と資源のバランスでストレスが決まる|JD-Rモデルの核心メカニズム

JD-Rモデルの最重要ポイントは、

ストレスは「要求が高い」だけで決まるのではなく、

“要求”と“資源”のバランスで決まる

という考え方です。

つまり、

要求が高くても資源が多ければ燃え尽きにくく、

要求が低くても資源が少なければ疲れやすい

ということです。

ここでは、JD-Rモデルの中心にある4つのメカニズムを、初心者にも分かりやすく解説します。

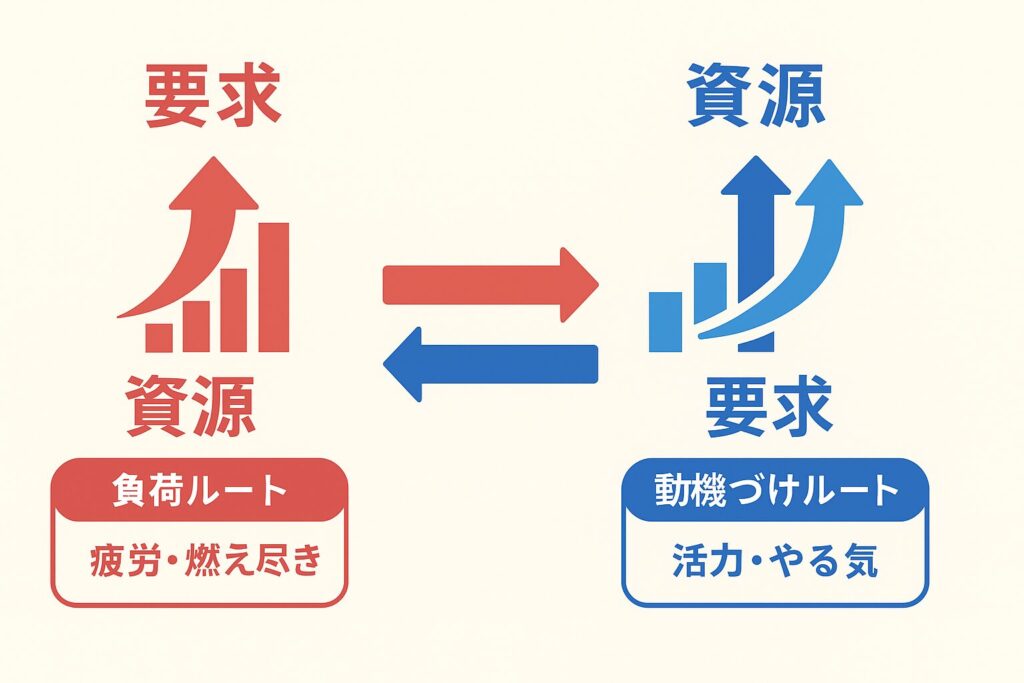

①負荷ルート|要求過多 → 疲労 → 燃え尽き

まずは“悪い流れ”から見ていきましょう。

負荷ルートとは?

- 要求(負荷)が高い

- 資源が少ない

この組み合わせが揃うと、次のような流れで心身が限界に向かいます。

負荷ルートの流れ

- 要求が高い(仕事量・責任・対人ストレス)

- 回復できない(資源が不足)

- 慢性的疲労

- 情緒的疲労 → モチベ低下

- バーンアウト(燃え尽き)

例えるなら、

ガソリンの減った車を、給油なしで高速道路で走り続ける状態です。

②動機づけルート|資源が豊富 → 活力 → やる気UP

反対に、良い流れが生まれるのが動機づけルートです。

動機づけルートとは?

- 資源が豊富

- 要求が適度

このとき、仕事は「負担」ではなく「挑戦」として捉えられます。

動機づけルートの流れ

- 資源が豊富(サポート・裁量権・成功体験)

- 安心して挑戦できる

- 活力(Vigor)と熱意(Dedication)が高まる

- ワークエンゲージメント上昇

- 生産性・創造性が向上

資源が多い職場では、

忙しくても燃え尽きない人が多いのはこのルートが働いているためです。

資源不足は「環境要因」で起こる

JD-Rモデルでは、仕事で「疲れやすい」原因を次のように説明されます。

- 仕事量が多すぎる

- 相談できる相手がいない

- 裁量がない

- 評価が曖昧

- ミスが許されない雰囲気

これらの“環境要因”によって、

資源が枯渇し、回復できない状況が続くことが原因なのです。

つまり、

なぜ資源が多いだけで「やる気」が沸くのか?(科学的理由)

資源が多いと、自然とやる気が湧くのには明確な根拠があります。

① 人は“コントロールできること”が多いほど行動しやすい

裁量権・明確な役割 → 自己決定感が上がる

② 良いフィードバックが「達成感」を生み、ドーパミンが出る

スキル活用・成功体験 → モチベーション上昇

③ 心理的安全性があると、不安が消えて集中できる

安心感 → ストレス減少 → 生産性UP

④ サポートがあるだけで“孤独感”が消える

孤独は脳にとって“危険信号”

→ サポートがあると脳が安心してエネルギー温存

つまり、

というわけです。

まとめ

- ストレスは「要求」だけでなく「資源との組み合わせ」で決まる

- 要求↑ × 資源↓ → 負荷ルート(疲労・燃え尽き)

- 資源↑ × 要求適度 → 動機づけルート(やる気・成長)

- 資源不足は「個人の問題」ではなく「環境の問題」

- 資源があると、安心感・達成感・自己決定感が増え、自然とやる気が湧く

燃え尽き症候群(バーンアウト)は“資源不足”で起きる|JD-Rモデルで理解する原因

燃え尽き症候群(バーンアウト)は、

「働きすぎ」よりも、“資源が不足している状態”で起こりやすい

という事実を、JD-Rモデルは明確に示しています。

つまり──

バーンアウトの直接原因は「要求過多」ではなく、それに対抗できる“資源がない”こと。

ここでは、バーンアウトの構造を初心者向けに分かりやすく解説します。

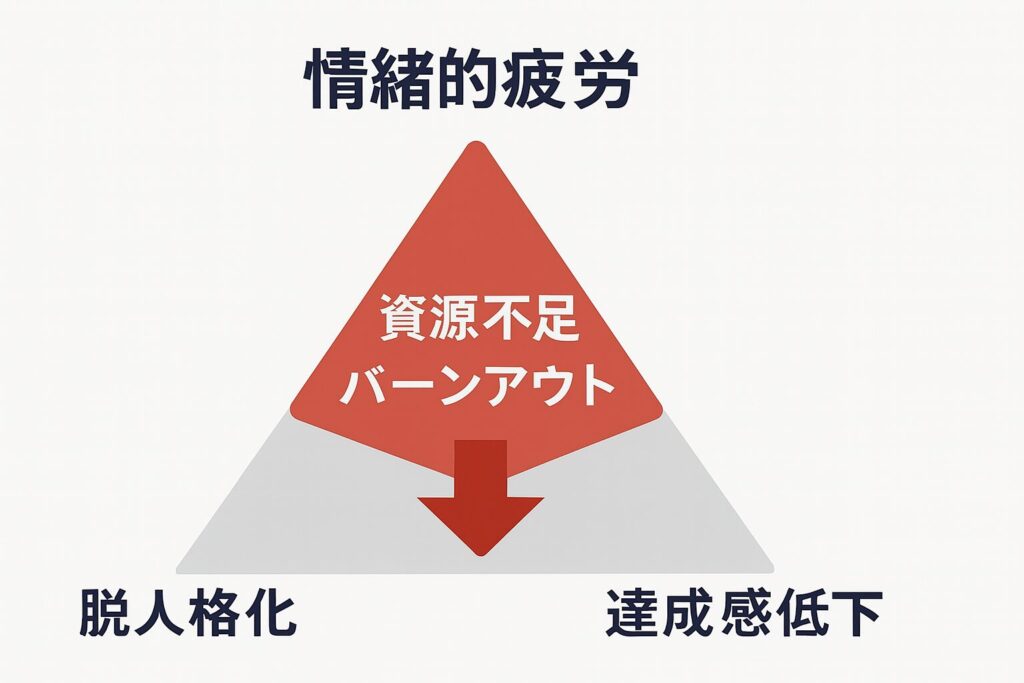

バーンアウトの3要素(情緒的疲労/脱人格化/達成感低下)

バーンアウトは単なる「疲れ」ではなく、

3つの要素がそろって起こる“心理的な症状”です。

① 情緒的疲労(Emotional Exhaustion)|心がすり減る疲れ

- 毎日「もう無理…」と感じる

- 起きた瞬間から疲れている

- 感情を動かすエネルギーが残っていない

② 脱人格化(Depersonalization)|他人に冷たくなる

- 利用者・顧客・同僚に冷たくなる

- 「どうでもいい」と感じてしまう

- 自分ではないような感覚になる

③ 個人的達成感の低下(Reduced Personal Accomplishment)

- 何をしても達成感がない

- 自分が役に立っていない気がする

- チャレンジ精神が消える

この3つが長期間続くと、

完全に「燃え尽き状態」になります。

研究で判明した「資源不足=最大の発症要因」

多くの研究が示しているのは、

資源がある職場では、バーンアウトが激減する

資源がない職場では、要求が少なくても疲れやすい

ということです。

特に効果が強い資源は以下の通り。

- 上司のサポート

- 同僚の支援

- 仕事の裁量

- 役割の明確化

- 心理的安全性

- フィードバック

- スキルの活用

- 成功体験(小さくてもOK)

つまり、

資源が1つでも増えるだけで「燃え尽きの予防」になる。

これは非常に大きなポイントです。

感情労働職(看護・介護・接客)で燃え尽きやすい理由

燃え尽きが特に多い職種には共通点があります。

共通点は「要求が高く、資源が不足しやすい」こと

要求が高い

- 感情労働

- 対人サービス

- クレーム対応

- 命を預かる責任(医療・介護)

資源が不足しやすい

- 人手不足

- サポートが得にくい

- 裁量が少ない

- 成果が見えにくい

- 感謝されにくい場面が多い

“要求過多 × 資源不足”の典型パターンのため、

バーンアウト率が高いのは当然といえます。

資源不足のサイン(判断力低下・イライラ・無気力)

あなたや周囲の人が「資源不足」になっている場合、

次のような兆候が現れます。

判断が遅くなる・ミスが多くなる

→ 脳の容量がすり減っているサイン

イライラしやすい・言葉がきつくなる

→ 情緒的疲労が進んでいる可能性

仕事への興味が薄れる・やる気が出ない

→ 動機づけルートが働かなくなっている

人と話すのが面倒になる

→ 社会的資源が枯渇すると“孤立”を選びがち

朝起きるのがつらい/通勤だけで疲れる

→ 資源が底をついている危険信号

これらは、

「頑張れば治る」性質のものではなく、“資源を回復させる必要がある状態”です。

まとめ

- バーンアウトは「要求過多 × 資源不足」で起こる

- 特に“資源不足”が最大の引き金

- 感情労働職では構造的に燃え尽きが起こりやすい

- 資源不足にはわかりやすいサインがある

- 改善には「資源を増やす」ことが最も効果的

ワークエンゲージメントは資源から生まれる:やる気・活力・没頭の科学

JD-Rモデルの大きな特徴は、

ストレスを説明するだけでなく、“やる気や活力”といったポジティブな働き方も説明できる点です。

その中心になる概念が、

ワークエンゲージメント(Work Engagement)です。

これは「働きすぎて疲れる状態(バーンアウト)」とは正反対で、

仕事に対して前向きに向き合えている“理想的な心理状態”を指します。

ワークエンゲージメントの定義と3要素

ワークエンゲージメントとは、

「仕事に対してポジティブで、充実していて、活力がある状態」のこと。

研究では、次の3つの要素で説明されます。

① 活力(Vigor)

- エネルギーがある

- 疲れにくい

- やる気が続く

② 熱意(Dedication)

- やりがいや意味を感じる

- 誇りを持てる

- 楽しさや没頭を感じる

③ 没頭(Absorption)

- 仕事に集中できる

- “気づいたら時間がたっていた”状態

- フロー体験に近い

つまり、

エンゲージメントが高い=健康的に夢中になれる働き方

です。

資源が多いと「仕事の楽しさ」が爆発的に増える理由

ワークエンゲージメントを高める最大の要因は、

間違いなく“仕事の資源”です。

研究でも、

資源↑ → エンゲージメント↑

の関係が非常に強く見られます。

特に効果が強い資源はこちら:

- 上司・同僚のサポート

- 裁量権(仕事の進め方を自分で決められる)

- 役割の明確化

- 心理的安全性

- スキル活用の機会

- フィードバック

- 自己効力感(「できる」という自信)

なぜ資源が多いと「楽しく」なるのか?

理由はシンプルです。

不安が減る(心理的安全性)

→ 安心して挑戦できる

→ ミスの恐れが減る

達成感が増える(フィードバック)

→ 小さな成功が継続を生む

→ ドーパミンが出て習慣化しやすい

自分で動かせる(裁量)

→ コントロールできる感覚

→ モチベーションが強くなる

孤独が減る(サポート)

→ 悩みを抱え込まなくなる

→ 心の負担が軽くなる

つまり、

資源が多い=仕事が“敵”ではなく“味方”になる状態

と言えます。

研究でわかった“資源 → エンゲージメント → 生産性”の関係

JD-Rモデルを応用した多くの研究で、次の流れが確認されています。

1. 資源が増える

↓

2. ワークエンゲージメントが上がる

↓

3. 生産性・業績・創造性が向上する

さらに、

- 欠勤率が下がる

- 離職意向が下がる

- 仕事満足度が上がる

- チームの信頼が高まる

- パフォーマンスが安定する

といった効果も報告されています。

つまり、

「仕事=つらいもの」という先入観を壊す科学的根拠があるわけです。

個人資源(楽観性・自己効力感)がやる気を高める仕組み

仕事の資源には「環境の資源」と「個人の資源」があります。

特に、個人資源の効果は絶大です。

楽観性(Optimism)

- 「何とかなる」「乗り越えられる」と思える

→ 不安が減り、挑戦しやすくなる

自己効力感(Self-efficacy)

- 「自分ならやれる」という感覚

→ 行動量が増える

→ 達成感→自信→さらなる行動の循環が起きる

レジリエンス(Resilience)

- 落ち込んでも戻ってこれる力

→ 長期間のストレスをためない

個人資源が高い人ほど、

要求を“負担”ではなく“挑戦”として捉えやすい

という研究結果もあります。

まとめ

- ワークエンゲージメント=健康的に没頭できる心理状態

- 資源が多いほど、仕事は“楽しい・やりがいのある活動”になる

- 「資源 → エンゲージメント → 生産性」の流れが科学的に証明されている

- 個人資源(楽観性・自己効力感)もやる気を生み出す重要な要素

他のストレスモデルとの違い|JD-Rモデルの強みと限界を比較

JD-Rモデルが評価されている理由の一つは、

既存のストレス理論では説明しきれなかった“現代の働き方”をうまく説明できる点です。

ここでは、代表的なストレス理論と比較しながら、

JD-Rモデルの強み・弱み・使いどころをわかりやすく整理します。

Job Demand–Control(JDC)モデルとの違い

JDCモデル(カラセックの「職業性ストレスモデル」)は非常に有名で、

「要求が高い × 裁量が低い」=高ストレス

という考えに基づきます。

JDCモデルのポイント

- 要求(負荷)

- コントロール(裁量)

この2軸でストレスを説明する。

しかし限界もある

- 裁量以外の資源(サポート、スキル、フィードバックなど)が考慮されない

- 「要求が高い=悪」と判断されやすい

- 感情労働などの複雑な仕事に対応しにくい

JD-Rモデルはここが違う

JD-Rは

「あらゆる資源」を考慮できる柔軟なモデル。

- 裁量権

- 上司のサポート

- 評価制度

- フィードバック

- 心理的安全性

- スキル活用

- 個人資源(自信・楽観性)

つまり、

要求と資源を“職種ごとにカスタマイズできる”のが最大の強み。

努力‐報酬不均衡モデル(ERI)との違い

ERIモデルは、

「努力に対して報酬が少ないとストレスが増える」

という考え方。

ERIのポイント

- 努力

- 報酬(お金・評価・安定・キャリア)

ただし限界もある

- 報酬が十分でも“要求が高すぎる時のストレス”は説明が弱い

- 感情労働のように報酬と努力の関係が曖昧な仕事に当てはめにくい

JD-Rモデルはここが違う

JD-Rなら

- 努力が大きい

- 報酬が少ない

- 人間関係が悪い

- 裁量がゼロ

- 感情労働が多い

など、

あらゆるストレス要因を「要求」か「資源」に分類できる。

この柔軟性が、現代の働き方にピッタリなのです。

JD-Rが“どんな職種にも当てはまる”と言われる理由

JD-Rモデルは他の理論と違い、

固定された「条件」や「定義」に縛られない

→ 職種に応じて要求・資源を自由に定義できる

ほぼすべての仕事に共通する構造

→ ① 要求(負荷)

→ ② 資源(支え)

→ この2つで成り立つ

感情労働・創造職・管理職など

多様な職種に対応できる

ストレスだけでなく“やる気・生産性”も説明できる

→ ワークエンゲージメントにも対応できるのはJD-Rだけ

その結果、

医療・教育・福祉・IT・大企業・スタートアップ…

あらゆる分野で“最も使われているストレス理論”になったのです。

JD-Rの弱点:要求の主観差・測定の難しさ

完璧な理論は存在しません。

JD-Rにも弱点があります。

① 要求の感じ方が主観的

同じ仕事でも

- 「楽しい」と感じる人

- 「キツい」と感じる人

がいるため、測定が難しい。

② 資源の種類が多すぎる

- 裁量

- サポート

- フィードバック

- 自己効力感

など、項目が広すぎて調査設計が複雑。

③ 優先度が職場によって異なる

→ どの資源を増やせば最も効果があるかは、現場ごとに違う。

とはいえ、

柔軟で応用可能な理論であることは最大の強みです。

まとめ

- JDCモデルは「要求 × 裁量」でストレスを説明

- ERIモデルは「努力 × 報酬」の不均衡で説明

- JD-Rは「要求 × 資源」という圧倒的に広い視点

- 多様な仕事・現場に適応できるのが最大の強み

- 主観差や測定難度はJD-Rの弱点

- それでも現代の働き方に最も合う理論

JD-Rモデルを仕事に活かす方法|ストレスを減らすより“資源を増やす”が正解

JD-Rモデルの最大のメッセージは、

「仕事のストレスは“資源”でコントロールできる」

という点です。

多くの人は「ストレスを減らす」「要求を下げる」ことばかり考えがちですが、

実際には──

要求を下げるより “資源を増やす”ほうが改善効果が大きい

という研究結果が数多くあります。

ここでは、個人・職場の両面から

今日から使えるJD-Rの実践法

をわかりやすくまとめます。

個人が増やせる資源(相談相手/学習/習慣づくり)

個人でできる「資源を増やす方法」は意外と多いです。

まずは簡単な3つから。

① 相談相手をつくる(社会的資源)

- 同僚・先輩・友人

- コミュニティやSNSの仲間

- メンタルヘルス相談窓口

相談できる人が1人いるだけで、

脳のストレス反応が大幅に軽減されることが分かっています。

② 学習・スキル向上(能力の資源)

- 業務の理解が深まる

- 仕事のミスが減る

- 自己効力感(「できる」という感覚)が上がる

スキルは最も即効性のある資源の一つです。

③ 習慣づくり(個人資源)

- 朝のルーティン

- タスク整理

- 深呼吸・瞑想

- 軽い運動

これらは意思力を節約し、

「やる気の自動化」に役立つ資源です。

職場で実践できる資源アップ施策(裁量/役割明確化/情報共有)

職場の資源改善には、上司・チームで取り組むアプローチが効果的です。

① 裁量権を増やす(コントロールの資源)

- 仕事の進め方を任せる

- 優先順位を自分で決められるようにする

裁量が増えると、ストレスは大きく下がり、

エンゲージメントが爆発的に上がります。

② 役割の明確化(混乱を防ぐ資源)

- 何をすべきかわからない

- 基準が曖昧

- 優先度が不明瞭

こうした“役割の曖昧さ”は最大級のストレス要因です。

ポジション・目標・評価基準を明確にするだけで資源が増加します。

③ 情報共有(心理的安全性の資源)

- チームの目的

- ミーティング内容

- 進捗や課題

情報が見える化されると、

無駄な不安がなくなり、安心して働けます。

④ サポート文化の強化(社会的資源)

- 互いに助け合う

- 相談しやすい空気

- フィードバック文化

ただの「声がけ」でも資源になります。

要求を下げるより資源を増やすほうが効果的な理由

要求を下げるだけだと、短期的には楽になりますが、

中長期的に以下の問題が起こります。

- 成長しない

- やりがいが下がる

- 仕事満足度が低下

- 自分ではコントロールできない

- 状況改善が難しい

一方、資源を増やすと──

- 自分でコントロールできる

- 将来にも転用できる

- やる気が上がる

- ストレス耐性が上がる

- エンゲージメントが上昇する

つまり、

資源は「ストレス対策」+「やる気UP」の両方を同時に実現する強力な武器なのです。

今日からできる“資源リスト”の作り方

以下の3ステップだけで、あなたの「資源」が見つかります。

① 今の要求を書き出す

- 仕事量

- 対人関係

- 締め切り

- 役割

書くだけで客観視でき、ストレスが軽減します。

② 対抗できる資源を書き出す

- 相談相手

- スキル

- 裁量

- サポート

- 情報

③ 不足している資源を“1つだけ”増やす

- 同僚に相談してみる

- 小さな勉強を始める

- 朝のルーティンをつくる

- 業務の優先度を上司と確認する

資源は1つ増えるだけで効果が大きいのが特徴です。

まとめ

- ストレスは「資源」でコントロールできる

- 個人で増やせる資源は「相談・学習・習慣」

- 職場で増やせる資源は「裁量・明確化・共有・サポート」

- 資源はストレス軽減+やる気UPの両方に効く

- 今日から“資源を1つ増やす”だけで大きく変わる

まとめ|仕事のストレスは「要求×資源」で決まる:まずは資源を1つ増やそう

ここまでJD-Rモデルを詳しく解説してきましたが、

最終的な結論はとてもシンプルです。

仕事のストレスは「要求」そのものではなく

“要求と資源のバランス”で決まる。

そして、さらに重要なのは──

ストレスを減らすより、資源を1つ増やすほうが効果が大きい。

ということです。

初心者の方でもすぐに理解できるよう、この記事の要点を整理します。

本記事の要点(要求・資源・バランス)

JD-Rモデルの本質は次の3つです。

① 要求(Job Demands)=仕事の負荷

- 仕事量・締切・対人関係・複雑な業務

- 多いほど疲れやすくなる

- しかし、要求が高いだけでは燃え尽きない

② 資源(Job Resources)=支え・仕組み・強み

- 上司・同僚のサポート

- 裁量権

- 役割の明確化

- フィードバック

- 個人資源(自信・レジリエンス)

③ 要求と資源の“バランス”がストレスとやる気を決める

- 要求↑ × 資源↓ → 疲労・燃え尽き(負荷ルート)

- 資源↑ × 適度な要求 → やる気・成長(動機づけルート)

この仕組みがJD-Rモデルのすべてです。

小さな資源(相談・裁量・整理)から変わる

今日からできるおすすめの資源アップ行動は次の3つです。

① 相談相手を1人つくる

「話を聞いてもらえる」だけで、心の負担が半分になる場合もあります。

② 優先順位や進め方を“少しだけ”自分で決める

小さな裁量でも、コントロール感が生まれます。

③ 仕事や情報を整理して「見える化」する

役割やタスクが明確になると、不安が激減します。

✔ 最終まとめ

- ストレスは「要求×資源」で決まる

- 資源が1つ増えるだけで、働き方が劇的に変わる

- 今日から“資源を1つだけ増やす”行動を始めよう