他人の期待や社会の正解に合わせて生きてきたけれど、どこかでモヤモヤする——。

そんな経験、ありませんか?

・他人の目を気にして、決断に自信が持てない

・自由に生きたいのに、責任や不安が怖い

・頑張っても「これでいいのか」と感じる

この記事では、「実存主義」という考え方を、心理学の視点からわかりやすく解説します。

実存主義は「自分の生を自分で選ぶ哲学」です。

記事の中では、

- 実存主義の基本と現代的な意味

- 心理学的メリットと行動が変わるメカニズム

- 注意すべき“自由の落とし穴”

を順に紹介していきます。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

実存主義とは?|“自分の生を選ぶ”哲学の核心

「人間は自らの生を引き受ける存在」──サルトルの基本思想

実存主義の中心にある考えは、フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトルが提唱した

「人間は、自らの生を引き受ける存在である」という思想です。

サルトルはこう述べました。

「人間は世界に投げ出された存在であり、その後の自分をどう生きるかを自ら決めねばならない。」

つまり、私たちは生まれる環境や親を選べません。

けれども、「与えられた状況の中でどう生きるか」だけは自分で選べる。

この「選ぶ力」と「引き受ける覚悟」こそが、実存主義のポイントなのです。

戦後の虚無から生まれた“自由と意味”の哲学

実存主義が広がったのは、第二次世界大戦後のヨーロッパ。

人々は戦争で多くを失い、「神や国家を信じても救われない」という絶望に直面していました。

その中でサルトルやカミュ、ハイデガーらが示したのが、

「世界に意味は与えられていない。だからこそ、自分で意味を作るしかない。」

という思想です。

これは一見、厳しい現実のようでいて、

裏を返せば「自分の人生に意味を与える自由」を取り戻すことでもありました。

言い換えれば、実存主義とは“虚無を出発点に、意味を創り出すための哲学”なのです。

実存主義が現代で再評価される理由

いま再び実存主義が注目されているのは、現代社会にも同じ構造があるからです。

SNSや他人の意見に流されやすく、情報過多で「何が正しいのか分からない」時代。

そんな中で多くの人が、

- 「本当の自分は何者なのか」

- 「何を選べば後悔しないのか」

と迷っています。

実存主義は、この混乱に対してこう語りかけます。

「正解は外にはない。自分で価値を決め、自分で生き方を選べ。」

だからこそ実存主義は、哲学にとどまらず、

心理学的にも“自己決定感・主体性・意味の回復”を促す理論として再評価されているのです。

実存主義の心理学的メリット|“自分で選ぶ力”が心を強くする

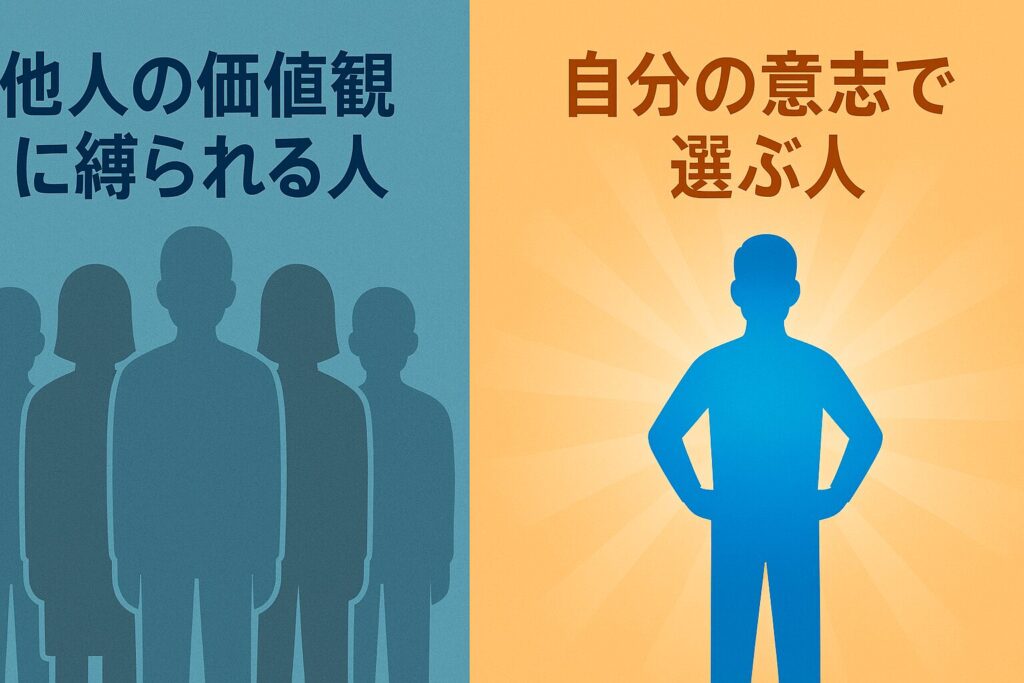

自己決定感と自己肯定感の上昇|「他人の基準」で生きる苦しみからの解放

実存主義の第一のメリットは、「他人の価値観に縛られず、自分で生き方を選べるようになること」です。

私たちは普段、知らず知らずのうちに「親や社会が望む生き方」をしてしまいがちです。

しかし実存主義は、「正解は外ではなく、自分の中にある」という姿勢を教えてくれます。

心理学的に見ると、これは自己決定感(autonomy)の回復です。

自分の意志で選んだ行動は、結果がどうあれ「自分らしい」と感じられるため、自己肯定感が自然に高まるのです。

責任主体としての覚悟が強くなる|自由意志と自己責任感の回復

サルトルは「人間は自由の刑に処せられている」と言いました。

これは、どんな状況でも最終的には自分で選んでいるという意味です。

この視点を心理学的に捉えると、自己責任感と自由意志の回復になります。

「他人や環境のせい」にせず、

「自分の行動を選べるのは自分しかいない」

と認めることで、内発的な力(内的統制感)が高まります。

結果として、他人に依存しない“覚悟の強さ”が育ち、困難な状況でも「自分の選択で生きる」という安定した心の軸ができます。

不安を受け入れることで行動が安定する|“恐れ”が“挑戦”に変わる

実存主義は、不安を「消すもの」ではなく「生きる証」として受け入れます。

自由には必ず責任が伴い、責任には不安がつきもの。

その不安を避けるのではなく、「自分で選ぶ自由の一部」として抱える勇気を持つことが実存主義の特徴です。

心理学でも、これを「実存的不安(existential anxiety)」と呼びます。

これは病的な不安ではなく、自分の生き方を問う健全なサイン。

「不安を感じる=生きる意識がある」ということなのです。

不安を排除しようとせず、“行動の原動力”に変える視点を持つことで、

挑戦や変化への抵抗感が減り、行動が安定していきます。

「意味を創る力」|フランクルのロゴセラピーと現代心理学の融合

実存主義の心理的効用を最も明確に示したのが、心理学者ヴィクトール・フランクルです。

彼はナチスの強制収容所を生き延び、その体験からロゴセラピー(意味療法)を提唱しました。

フランクルの結論はこうです。

「どんな状況でも、人は“意味”を見いだす力を持っている。」

この「意味づけの力」は、現代心理学のレジリエンス(回復力)やポジティブ心理学にも通じています。

苦しみや失敗を「無意味な出来事」としてではなく、

「自分の成長や他者への理解につながる経験」として再解釈することで、

人は再び立ち上がる力を得るのです。

実存主義の核心はまさにここにあります。

「人生の意味は与えられるものではなく、自分で創り出すもの。」

この発想が、心の安定・回復・行動力すべての土台になります。

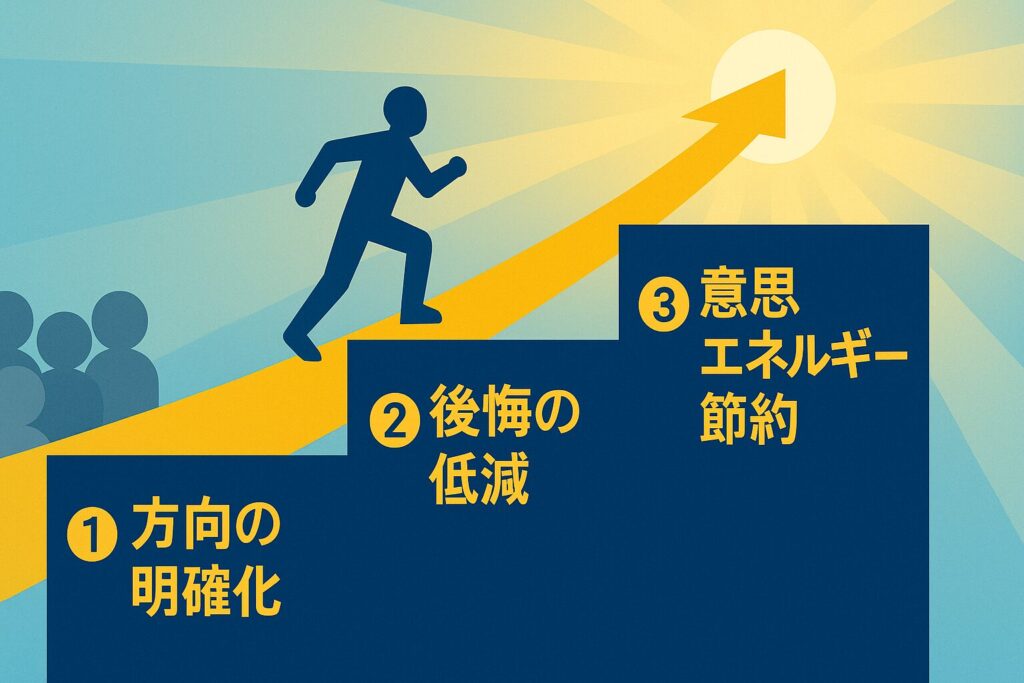

行動力が上がる心理的メカニズム|“価値を決める”と迷いが消える

実存主義の心理的メリットの中でも特に注目したいのが、「行動力が上がる」という効果です。

一見、哲学と行動力は関係なさそうですが、実存主義の本質は「自分の価値で行動を決めること」にあります。

この「価値の明確化」は心理学的にも行動を促進する3つのプロセスを生み出します。

① 方向の明確化(Decision Clarity)|“なぜやるか”が定まると迷いが減る

人は「どれを選べば正しいのか」と迷うと、行動が止まります。

しかし、実存主義的に「自分の価値観」を明確にしておくと、

“何をするか”ではなく、“なぜそれをするか”で判断できるようになります。

たとえば、

- 「完璧にやる」より「やれるだけやる」

- 「人に好かれる」より「自分が納得できる」

という基準に変わるだけで、選択の方向が一気に定まります。

このように価値がコンパスの役割を果たすことで、

決断スピードが上がり、行動にブレがなくなります。

② 後悔の低減(Regret Reduction)|価値に沿った選択は結果より納得が残る

「失敗した」「間違えた」と感じるのは、他人の基準で判断したときです。

しかし、自分の価値観に沿って選んだ行動は、結果がどうであれ「やってよかった」と思いやすい。

心理学ではこれを後悔低減効果(Regret Reduction)と呼びます。

フランクルの言葉を借りれば、

「意味を持って苦しむ人間は、無意味に苦しむ人間よりも強い。」

たとえ結果が思い通りでなくても、「自分の意志で選んだ」と思えるだけで、

後悔よりも納得が残り、行動に対する恐怖心が減っていくのです。

③ 意思エネルギーの節約(Ego Depletion防止)|迷いを減らして行動に集中する

人間の「意思エネルギー(意志力)」は有限です。

選択のたびに「どっちが正しいか」を考えていると、知らないうちに精神的な燃料が減っていきます。

これを心理学ではエゴ・ディプリ―ション(Ego Depletion)と呼びます。

しかし、自分の価値観が明確なら、

「自分にとって大切でない選択肢」を迷わず切り捨てられる。

結果として、余計な比較や迷いが減り、行動に使えるエネルギーが増えるのです。

まとめ:価値を決めることで行動が軽くなる理由

実存主義的な価値選択は、行動心理学的に見ると以下の流れを作ります。

| ステップ | 内容 | 心理的効果 |

|---|---|---|

| ① 価値を決める | 自分にとって大切なことを明確にする | 判断が速くなる(Decision Clarity) |

| ② 価値に沿って選ぶ | 外的基準ではなく内的基準で決断 | 後悔が少なくなる(Regret Reduction) |

| ③ 迷いを減らす | 優先順位が明確になり選択疲れが減る | 行動エネルギーが増す(Ego Depletion防止) |

この3つのプロセスが循環することで、

人は「考えすぎて動けない」状態から抜け出し、「納得して動ける自分」に変わっていきます。

自由の“落とし穴”に注意|実存主義を現実で使うときのポイント

実存主義は「自分の生を自分で選ぶ」という、非常に前向きで力強い哲学です。

しかし、使い方を誤ると逆に「自由の重さ」や「孤独」に押しつぶされてしまうことがあります。

ここでは、実存主義を日常で活かすときに気をつけたい3つのポイントを簡潔に整理します。

①自由の重さを抱えすぎない|「全部自分のせい」と考えすぎない

実存主義では「人は常に自由である」とされますが、これはすべてを自己責任にするという意味ではありません。

現実には、環境・他者・社会制度など、自分では変えられない条件も存在します。

それでも、

「自分がコントロールできる範囲でどう生きるか」

に意識を向けることが大切です。

「自分のせい」と過剰に抱え込むのではなく、

「自分ができる範囲で最善を尽くす」と考えることで、自由は重荷ではなく力に変わります。

②他者との関係を切り離さない|孤独ではなく共存の自由へ

実存主義は「他人ではなく自分の人生を生きる」思想ですが、

それを誤解して「他人なんて関係ない」と考えると、孤立や虚無を生みます。

本当に成熟した自由とは、

「他者と違っても共に存在できる」

という柔軟な関係性を持つこと。

孤独ではなく、共存の中の自立を目指すことが、実存主義を健全に活かすコツです。

③過度な内省よりも「選んで動く」を優先する

実存主義を深く考えすぎると、

「何が本当に自分らしいのか」「意味はどこにあるのか」と堂々巡りになり、行動が止まることがあります。

しかし実存主義の本質は、「考えること」ではなく「選んで生きること」。

不安や迷いがあっても、行動する中で自分の答えを見つける姿勢が大切です。

考えすぎて足が止まりそうなときこそ、

「完璧な答えより、まず一歩」

という小さな選択を重ねることで、自由は“責任”ではなく“力”へと変わっていきます。

🔍 まとめ:自由は「重さ」ではなく「使い方」で変わる

| 誤解しやすい自由 | 実存主義が目指す自由 |

|---|---|

| すべて自己責任 | 自分の範囲で引き受ける自由 |

| 他人を拒む孤立 | 他者と共に生きる自由 |

| 考えるだけで止まる | 選んで行動する自由 |

自由を「選択の重荷」ではなく、「自分を表現する手段」として使う。

それが、現実で実存主義を活かすいちばん健全なあり方です。

まとめ|“自分で価値を決める”ことが人生を前に進める

実存主義が教えてくれるのは、「自由に生きろ」ではなく「自分の意味を創って生きろ」ということです。

他人が与える“正解”や社会の“普通”に従うのではなく、

「自分は何を大切にしたいのか」

「どんな生き方に納得できるのか」

を自分自身の軸として持つ。

それが、心理的にも行動的にも“自分らしい人生”を取り戻す出発点になります。

実存主義は「自由に生きろ」ではなく「意味を創って生きろ」

自由とは、不確実な現実の中で、自分の選択に責任を持ち、自分で意味を与えながら進む力のことです。

どんな状況に置かれても、「この経験にどんな意味を見出すか」は選べる。

その姿勢こそが、実存主義の真の自由であり、心の強さにつながります。

自分の価値で選ぶと、行動力・幸福感・充実感が高まる

心理学的にも、自分の価値に基づいた行動(=価値ベース行動)を取る人は、

- モチベーションが持続しやすく

- 後悔や迷いが少なく

- 自己肯定感・幸福感が高い

ことが研究で示されています。

これは、他人の基準で動く「外発的動機づけ」ではなく、

自分の意志に基づいた“内発的動機づけ”が働いているためです。

つまり、実存主義的な生き方は、結果よりも「納得して生きる」幸福感を育ててくれるのです。

迷いを減らす哲学が、“自分らしい人生”を導く

現代は情報が溢れ、誰かの正解が簡単に見えてしまう時代です。

けれど、他人の正解を追いかけても、自分の人生は前に進みません。

迷ったときは、こう問いかけてみましょう。

「これは、私の価値に沿っているだろうか?」

その一言が、行動のブレをなくし、後悔を減らします。

🌱 結びに

実存主義は難解な哲学ではなく、“生きづらさを希望に変える心理学的な視点”です。

- 自分の価値で選ぶ

- 不安を抱えたままでも進む

- 意味を創りながら生きる

あなたの人生の意味は、誰かが決めるものではなく、あなたが創るもの。

それが、実存主義の伝える“自分の生を生きる覚悟”です。