あなたはふとした瞬間に「嫌われたかも…」「自分はダメだ」と考えて気持ちが沈んだことはありませんか?

それ、実は心理学でいう「自動思考」かもしれません。自動思考とは、出来事に対して無意識にパッと浮かぶ解釈やイメージのこと。ちょっとしたLINEの既読スルーや、上司の一言で不安や怒りに振り回されるのは、この自動思考のせいなんです。

この記事では、自動思考の意味や種類一覧、日常でよくある具体例をわかりやすく紹介します。また、心理学の有名なモデル(ベックの理論やABCモデルなど)を使って、自動思考と感情の関係も解説。さらに、認知行動療法(CBT)をベースにした「改善のステップ」もご紹介します。

読めば「なるほど、こういう仕組みだったのか!」と気づき、自分の感情をコントロールするヒントが得られるはずです。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

自動思考とは?意味と基本的な定義

自動思考の簡単な説明(初心者向けの分かりやすい定義)

自動思考(じどうしこう)とは、ある出来事に出会ったときに、無意識のうちにパッと頭に浮かぶ考えやイメージのことです。

たとえば、道で知り合いに会って挨拶をしたのに返事がなかったとします。

その瞬間に「嫌われたのかな…」と思ったら、それが自動思考です。

ポイントは「意識して考えたわけではない」のに、自然に出てくるところ。まるで条件反射のような思考と言えます。

感情や行動に影響する仕組み

自動思考はただの「思いつき」ではなく、感情や行動を左右するスイッチのような役割を持っています。

- 「嫌われた」と思えば → 不安や落ち込みにつながる

- 「きっと忙しかっただけだ」と思えば → 気持ちは安定したまま

このように、同じ出来事でも自動思考によって感情の反応は大きく変わるのです。

心理学では、出来事そのものよりも「それをどう解釈するか」が感情の決め手になると考えられています。

自動思考と潜在意識の違い

よく混同されやすいのが潜在意識との違いです。

- 潜在意識:もっと深いレベルの「無意識の心の働き」で、普段は意識できない。例:子どもの頃の経験が大人の行動に影響する。

- 自動思考:日常の出来事に対して「その場で瞬間的に出てくる考え」。例:メールの返信が遅い=嫌われた?と即座に思う。

つまり、自動思考は潜在意識から生まれる“表面的な反応”のようなもので、私たちが自覚できる「思考のクセ」を観察する入り口になります。

自動思考の種類一覧|代表的な思考パターン

認知の歪み(基本12種類の代表例)

自動思考の中でもよく見られるのが、「認知の歪み」と呼ばれる偏った思考パターンです。心理学者アーロン・ベックやデイビッド・バーンズが体系化しました。代表的なものを挙げます。

- 全か無か思考(白黒思考)

物事を「完璧かゼロか」の二択で捉えてしまう。

例:「少し失敗したら全部ダメだ」 - 過度の一般化

一度の失敗を「いつもそうだ」「絶対できない」と広げてしまう。

例:「面接に落ちた。だから自分はずっと就職できない」 - マイナス化思考(心のフィルター)

良い部分を無視して、悪い部分だけを強調して捉える。

例:「90点取ったのに、間違えた10点ばかり考えてしまう」 - 過小評価(肯定的なことの切り捨て)

成功や長所を「たいしたことない」と軽視してしまう。

例:「褒められても、お世辞に決まってる」 - 結論の飛躍(根拠のない決めつけ)

証拠がないのに「きっと嫌われている」と決めてしまう。

例:「LINEの返事が遅い。絶対嫌われた」 - 心の読みすぎ(読心術)

相手の気持ちを勝手に決めつける。

例:「あの人は私をバカにしているに違いない」 - 先読みの誤り(破局的思考)

根拠なく「最悪の未来」を予測する。

例:「発表でミスしたら、みんなに笑われて人生終わりだ」 - 感情的決めつけ

「そう感じるから事実だ」と思い込む。

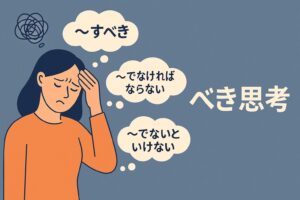

例:「不安だから、絶対に危険なはず」 - すべき思考(must思考)

「〜しなければならない」と義務感で縛る。

例:「人に迷惑をかけてはいけない」 - レッテル貼り

一度の失敗で自分や他人を全否定する。

例:「仕事でミスした。自分はダメ人間だ」 - 自己責任の過剰化(個人化)

本来関係ないことまで自分のせいにする。

例:「友達が暗い顔をしてるのは、きっと自分のせいだ」 - 他者責任の過剰化(責任転嫁)

逆に、全てを他人や環境のせいにする。

例:「自分が失敗したのは上司が悪いからだ」

🔹 追加でよく言及される自動思考の種類

- 自己関連づけ(自分ごと化しすぎ)

本来関係ない出来事を「自分のせい」と結びつける。

例:「偶然みんなが笑った → きっと自分のことを笑ってる」 - 比較思考(他者基準化)

他人と比べて自分を過小評価する。

例:「同僚は昇進したのに、自分はダメだ」 - 公平性へのこだわり(フェアネスバイアス)

「世の中は公平であるべき」という前提で物事を捉える。

例:「自分の方が努力しているのに報われないなんておかしい」 - 白日の原理(完全な透明性の錯覚)

「自分の気持ちや失敗はすぐ周囲にバレる」と思い込む。

例:「緊張しているのが全員に伝わっているはず」 - 選択的注意(都合の悪い情報だけ拾う)

自分の信念を補強する部分だけを切り取る。

例:「ニュースで悪い事件ばかり目にして、『世界は危険だ』と思い込む」 - べき思考の拡張(自己批判型)

自分だけでなく、他人に対しても「〜すべき」を強要する。

例:「あの人はもっと真面目に働くべきだ」 - 現実否認(否認的思考)

辛い事実を「そんなのはない」と心の中で打ち消す。

例:「病気の診断を受けても『間違いだ』と思い込む」 - 白馬の王子様思考(外的救済への期待)

「誰かが助けてくれる」「いつか劇的に状況が変わる」と受け身で考える。

例:「自分の力では無理だけど、きっと誰かが助けてくれる」 - 幸福の条件づけ

「〜さえあれば幸せになれる」と限定的に決めつける。

例:「結婚できれば幸せ」「年収◯万円あれば安心」 - 記憶のゆがみ(否定的記憶の強調)

過去の失敗体験ばかりが鮮明に思い出される。

例:「昔の失敗が頭から離れず、今も同じになると決めつける」

感情別の自動思考(不安・怒り・悲しみなど)

自動思考は、感情ごとに出やすいパターンがあります。

- 不安型:「失敗したらどうしよう」「嫌われるかも」

- 怒り型:「なんで自分だけ損するんだ」「あの人は絶対に悪意がある」

- 悲しみ型:「自分には価値がない」「どうせ誰も助けてくれない」

👉 感情と自動思考をセットで見ることで、気分が変わる原因を理解しやすくなります。

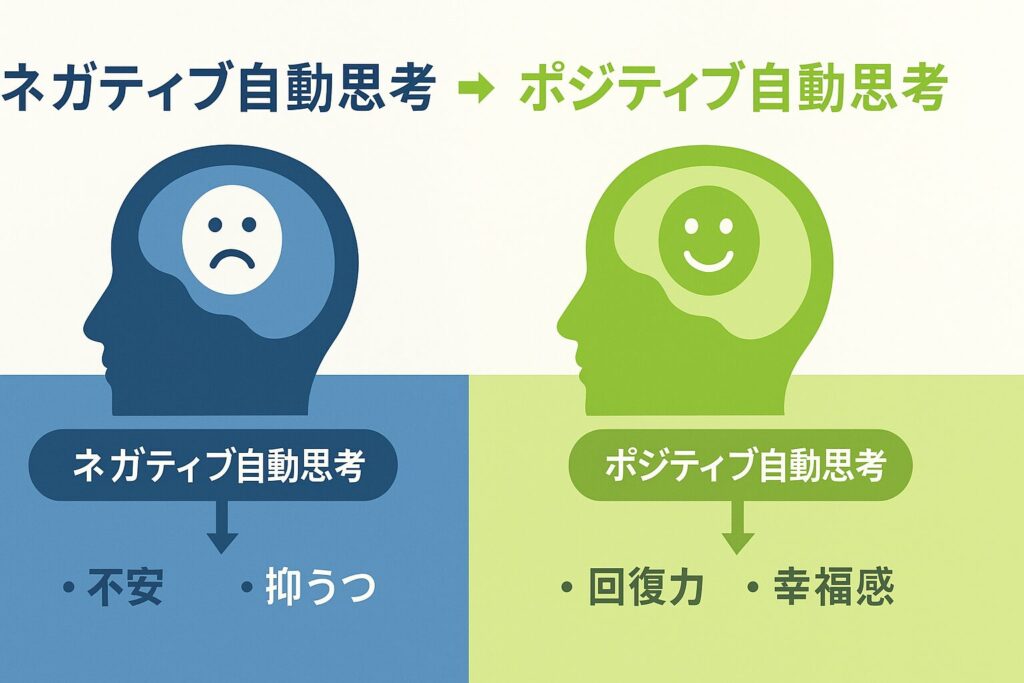

ポジティブ自動思考の例もある

ネガティブな思考だけが自動思考ではありません。

- 「きっと大丈夫」「次はうまくいく」

- 「人は案外優しい」

- 「失敗しても学べる」

こうしたポジティブ自動思考は、気持ちを支えたり行動を後押ししてくれます。

つまり、自動思考は悪者ではなく、自分の人生の方向性を左右する重要な要素なのです。

自動思考の具体例|日常生活や仕事での場面

人間関係の自動思考(例:既読無視されたら嫌われたと思う)

LINEでメッセージを送ったのに既読がついて返事が来ないと、「嫌われたのかもしれない」と瞬時に考えてしまうことがあります。

しかし、実際には「忙しくて返せないだけ」「うっかり忘れていただけ」という可能性も高いですよね。

このように、人間関係では自動思考が誤解や不安を生みやすいのです。

仕事・ビジネスの自動思考(例:上司に注意された=自分は無能だ)

職場で上司に指摘されると、「やっぱり自分は無能だ」「評価が下がった」と考えてしまう人は多いです。

でも本当は「業務改善の一環で言われただけ」「成長のチャンス」かもしれません。

ここで浮かぶ自動思考がポジティブかネガティブかで、その後のモチベーションや行動が大きく変わるのです。

恋愛や家庭での自動思考(例:相手の反応=気持ちが冷めたと考える)

恋人や家族が少し冷たい態度をとっただけで、「もう気持ちが冷めたのかも」「嫌われてしまったのかも」と考えることがあります。

しかし、単に疲れていただけや、考え事をしていただけの可能性も十分あります。

こうした場面では、自動思考が原因で相手との関係を悪化させる誤解につながることもあるのです。

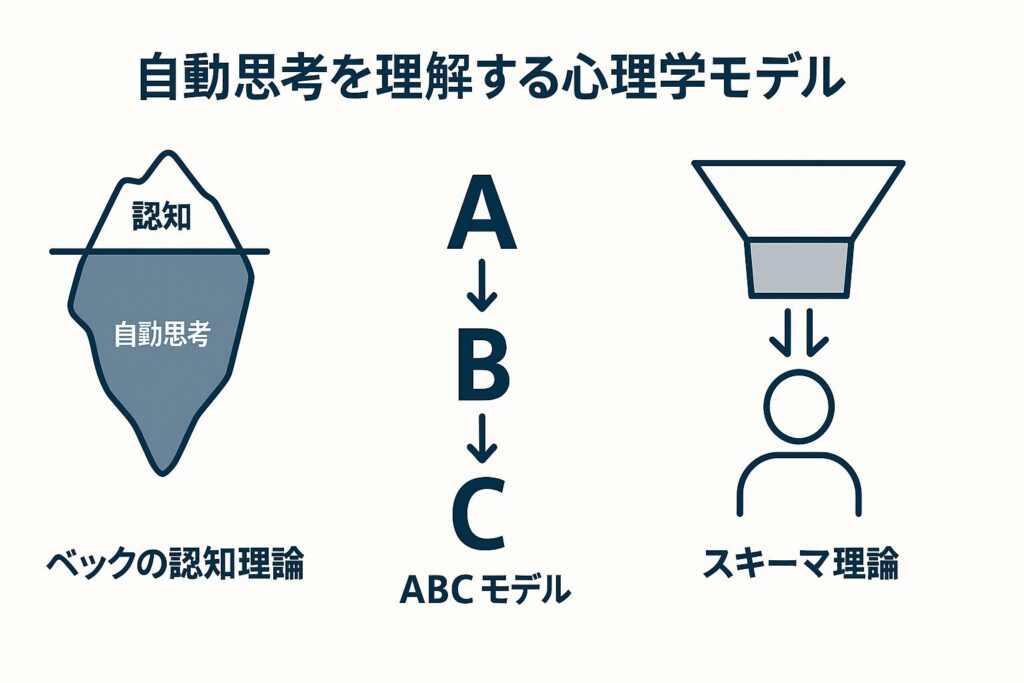

自動思考を理解する心理学モデル

ベックの認知理論|自動思考とコアビリーフの関係

心理学者アーロン・ベックは、自動思考を体系的に説明した第一人者です。

彼は「自動思考は氷山の一角であり、その下にはコアビリーフ(深い信念)がある」と考えました。

- コアビリーフ:自分や世界に対する根本的な思い込み(例:「自分には価値がない」)

- 中間的信念:行動ルールや態度(例:「失敗してはいけない」)

- 自動思考:瞬間的に浮かぶ言葉やイメージ(例:「また怒られる」)

👉 つまり、自動思考をたどっていくと、その奥にある深層の信念を発見できるのです。

ABCモデル(Ellis)|出来事よりも信念が結果を左右する

心理学者アルバート・エリスは、ABCモデルという有名な枠組みを提唱しました。

- A(Activating Event):出来事

- B(Belief):その出来事に対する考え(自動思考を含む信念)

- C(Consequence):感情や行動の結果

例:

A=会議で質問される

B=「攻撃されている」と思う

C=緊張して言葉が出ない

同じ出来事でも、Bを「成長のチャンス」と考えれば、C(結果)は全く変わります。

👉 このモデルは「出来事が感情を決めるのではなく、自動思考が感情を作る」という大事なポイントを示しています。

スキーマ理論|思考の土台から生まれる自動思考

スキーマとは「物事を理解するための心の枠組み」のこと。

例えば「人は信頼できない」というスキーマを持っていると、誰かが少し約束を破っただけで「やっぱり裏切られた」と自動思考が浮かびやすくなります。

- スキーマ → 深層の思考の土台

- 自動思考 → そこから瞬間的に出てくる解釈

👉 スキーマを理解することで、自動思考が「なぜその形で現れるのか」が見えてきます。

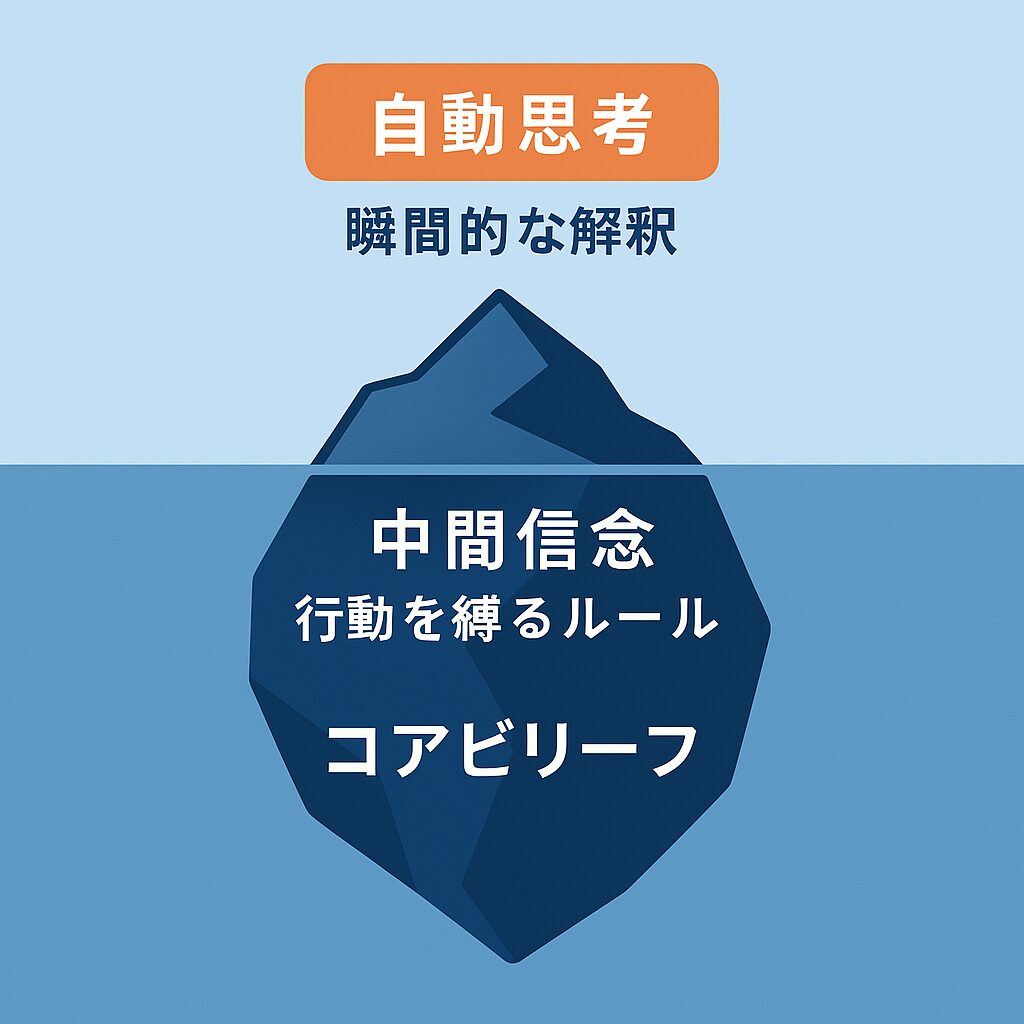

コアビリーフと中間信念の違い

1. 定義の違い

- コアビリーフ

人生の土台となる「深い信念・思い込み」。

例:「自分には価値がない」「人は信頼できない」 - 中間信念

コアビリーフから派生した「ルール・態度・思考のクセ」。

例:「失敗してはいけない」「人に頼ると裏切られる」

2. 深さと役割の違い

- コアビリーフは「氷山の水面下」にある根っこの部分。無意識レベルで感情や行動を強く左右する。

- 中間信念はその上にある「行動指針」や「考え方のルール」。日常的な選択や反応に直結する。

3. 自動思考との関係

- コアビリーフ → 中間信念 → 自動思考 という流れで働く。

- 例:

コアビリーフ=「自分は無能だ」

中間信念=「だから人前で発表してはいけない」

自動思考=「プレゼンで質問されたら答えられないに違いない」

4. 改善アプローチの違い

- コアビリーフ:深い部分なので、変えるには時間や継続的な取り組みが必要。

- 中間信念:比較的意識化しやすいため、ワークや思考記録を通じて「本当にそうか?」と検証しやすい。

中間信念と“べき思考”の関係

中間信念を分かりやすく説明すると、「行動を縛るルール」のようなものです。

その代表例が 「べき思考」 と呼ばれるパターンです。

- 「常に成功すべき」

- 「人に迷惑をかけてはいけない」

- 「弱みを見せるべきではない」

こうした「〜すべき」「〜してはいけない」という思考は、一見すると前向きに見えますが、実は自分を過度に縛ってストレスや不安を増やす原因になります。

心理学的には、この“べき思考”が強い人ほど完璧主義や自己否定に陥りやすいことが分かっています。

つまり、べき思考は中間信念の典型例であり、自動思考(瞬間的な解釈)をネガティブな方向に導く土台になっているのです。

👉 「本当にそうすべき?」と一度立ち止まって考えることが、中間信念を柔軟にする第一歩です。

自動思考と認知の歪みの違い

自動思考=瞬間的な解釈/認知の歪み=偏ったパターン

まず押さえておきたいのは、自動思考と認知の歪みは似ているけれど別物だということです。

- 自動思考:出来事に対して瞬間的に浮かぶ考えやイメージ(例:メールの返信が遅い=「嫌われた?」)

- 認知の歪み:その自動思考に繰り返し現れる偏ったパターン(例:常に「嫌われた」と思いがちな傾向=一般化のしすぎ)

👉 簡単に言えば、自動思考は単発の反応、認知の歪みはそのクセや型です。

両者の関係|自動思考の中に認知の歪みが含まれる

多くの場合、自動思考の中に認知の歪みが含まれています。

例:

- 友達から返信が来ない → 「無視された=もう終わりだ」(自動思考)

- このときの思考は「白黒思考(全か無か思考)」という認知の歪みの典型。

👉 このように、認知の歪みは自動思考の裏に潜む“思考の型”と考えると分かりやすいです。

誤解しやすいポイント

初心者が混乱しやすいのは、

- 「自動思考=悪いもの」と誤解してしまうこと。

→ 実際はポジティブな自動思考もある。 - 「認知の歪み=全部なくすべき」と思うこと。

→ 実際は誰でも少しは持っていて、気づきすぎると逆に疲れてしまう。

👉 大事なのは「なくす」よりも、気づいて柔軟に扱えるようになることです。

認知の歪みは全部なくす必要はある?

一見すると「認知の歪みは全部なくしたほうがいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし心理学的には、必ずしもゼロにする必要はありません。

なぜなら、認知の歪みは脳が素早く判断するための「思考のショートカット」でもあるからです。

例えば「一般化」や「原因を単純化すること」は、危険を避けたりすぐに決断したりする場面で役立つことがあります。

逆に「歪みをなくさなきゃ」と意識しすぎると、完璧主義や自己批判につながり、かえって生きづらくなることも。

大事なのは、

- 認知の歪みに「気づける」こと

- 必要に応じて「柔軟に見直せる」こと

この2つです。

つまり、認知の歪みは悪者ではなく、うまくコントロールすれば心を守る機能にもなるのです。

自動思考の改善と活用法|認知行動療法(CBT)の視点

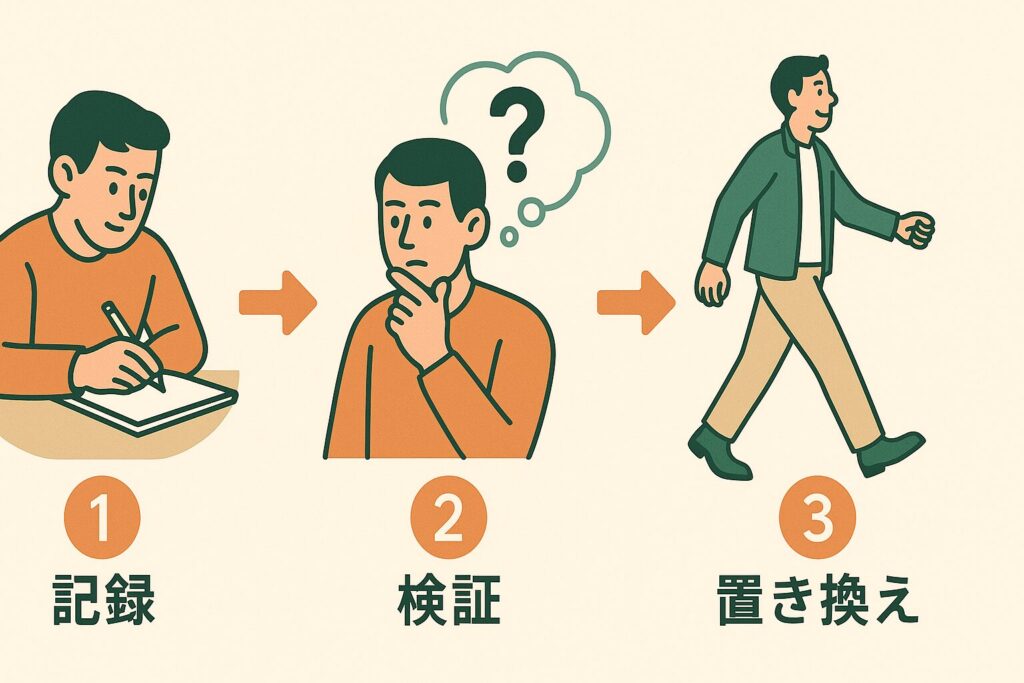

自動思考の記録法(思考日記・モニタリングシート)

自動思考に気づく第一歩は、書き出して記録することです。

認知行動療法(CBT)では、よく「思考日記」や「モニタリングシート」を使います。

記録の基本ステップは:

- 出来事(例:上司に注意された)

- 浮かんだ自動思考(例:「自分は無能だ」)

- そのときの感情(例:不安80%、落ち込み70%)

👉 こうして書き出すと「自分はどんな場面でどんな思考が浮かぶのか」が見えてきます。

自動思考の検証法(根拠を問い直す質問)

次に行うのは、その自動思考が事実かどうかを検証する作業です。

以下のような質問を使うと効果的です。

- その考えの根拠は何?

- 反対の証拠はある?

- 他の人ならどう考えるだろう?

- 一番現実的な解釈は何だろう?

例:

「自分は無能だ」 → 「でも、他の仕事では成果を出せている」

👉 こうして視点を広げることで、極端な思考が和らぎます。

自動思考の置き換え方(合理的・柔軟な思考への変換)

最後に、検証を通じて得られた気づきをもとに、新しい思考へ置き換えます。

- ネガティブ自動思考:「上司に注意された=もう信頼を失った」

- 置き換え後の思考:「指摘は改善のチャンス。信頼を取り戻す行動をすればいい」

ここで重要なのは、ポジティブすぎる無理やりな思考にしないことです。

「合理的で柔軟な考え方」に落とし込むことで、感情も安定しやすくなります。

最新研究とデータから見る自動思考の重要性

NICEや心理学研究での自動思考の位置づけ

NICE(英国国立医療技術評価機構)のガイドラインでは、うつ病や不安障害の心理療法として、認知行動療法(CBT)が第一選択の一つとされています。

このCBTの中心にあるのが「自動思考の扱い方」です。

つまり、自動思考を修正する力が回復や再発予防に直結すると世界的にも認められているのです。

脳科学(DMNと反すう思考)の関係

近年の脳科学研究では、自動思考と脳の「デフォルトモードネットワーク(DMN)」との関係が注目されています。

DMNは「ぼんやりしているとき」に働く脳の回路で、過去や未来を考えやすくします。

この働きが過剰になると、反すう思考(過去の失敗を何度も繰り返し考えること)につながり、不安や抑うつを悪化させるとされています。

👉 つまり、自動思考は脳の仕組みにも深く関わっているのです。

ポジティブ心理学における自動思考の注目点

ポジティブ心理学の分野では、ポジティブな自動思考に注目が集まっています。

「きっとできる」「人は助けてくれるはず」といった前向きな自動思考は、レジリエンス(回復力)や幸福感を高めると言われています。

従来は「ネガティブな自動思考を減らす」ことが中心でしたが、今では「ポジティブな自動思考を増やす」ことも心理的健康につながると考えられています。

まとめ|自動思考を理解すれば感情と行動が変わる

日常で気づきやすくなるポイント

自動思考を学ぶと、「今の気持ちはどんな考えから生まれたのか?」に気づきやすくなります。

例えば「落ち込んでいる」と感じたときに、「あ、さっき“自分はダメだ”って考えが頭に浮かんでいたな」と振り返れるようになります。

👉 気づきが増えると、感情に振り回される回数が減っていきます。

実生活での活用シーンの振り返り

自動思考の理解は、次のような場面で役立ちます。

- 人間関係:既読無視=嫌われた、と思い込まなくなる

- 仕事:注意を「無能扱い」ではなく「改善のチャンス」と捉えられる

- 家庭・恋愛:相手の態度を過剰に悪く解釈せずにすむ

👉 「出来事」ではなく「考え方」で感情が変わることを実感できるでしょう。

自分の思考を観察する第一歩

自動思考を完全になくすことはできません。

でも、観察して気づく力を育てることは誰にでも可能です。

ステップはシンプルです。

- 出来事が起きたら、頭に浮かんだ考えをメモする

- その考えが感情や行動にどうつながったかを振り返る

- 必要なら「別の解釈」を探してみる

👉 これを繰り返すことで、少しずつ「柔軟で現実的な思考」が増えていき、感情や行動もより健全になります。

メモは練習用の補助輪のようなものです。

初心者はメモすることで気づきやすくなりますが、習慣化してくれば「頭の中で気づくだけ」でも十分活用できます。

まとめの一言

自動思考は“頭の中の小さな声”ですが、その影響は人生全体に広がります。

理解して観察できるようになると、感情や行動の選択肢が増え、日常が少しずつ生きやすくなるでしょう。