「なんでこんなに考えすぎて疲れてしまうんだろう?」そんなふうに感じたことはありませんか。

「失敗してはいけない」「みんなに好かれなければならない」――そんな思い込みに縛られて、心がしんどくなることってありますよね。実はそれ、心理学でイラショナル・ビリーフ(非合理的な信念)と呼ばれるものかもしれません。

この記事では、イラショナル・ビリーフの基本的な意味から、心理学での位置づけ、有名な理論(REBT・ABC理論)、代表的な種類や具体例までわかりやすく解説します。さらに、思考を柔らかくする改善方法や、理解することで得られるメリットも紹介。

「自分の思考のクセ」に気づくことが、ストレスや不安を減らす第一歩です。ぜひ最後まで読んでくださいね。

イラショナル・ビリーフ(非合理的な信念)とは?

イラショナル・ビリーフとは、直訳すると「非合理的な信念」のことです。心理学の分野では、現実に合わない思い込みや、極端すぎる考え方を指す言葉として使われます。

たとえば、

- 「一度の失敗で私はもうダメな人間だ」

- 「誰からも好かれなければならない」

- 「物事は完璧にやらなければ価値がない」

こうした考えは、論理的に正しいわけではないのに、本人にとっては強い思い込みとなり、ストレスや不安、落ち込みを生み出してしまいます。

心理学で使われる「非合理的な信念」の意味

心理学では「信念」という言葉を、人が無意識に持っている価値観や思い込みとして扱います。その中でも、根拠が薄いのに強く信じ込んでしまい、感情や行動を縛るものが「非合理的な信念=イラショナル・ビリーフ」です。

合理的な思考との違いをシンプルに理解する

- 合理的な思考:現実的で柔軟。「失敗しても次に生かせばいい」

- 非合理的な信念:極端で硬直的。「失敗は絶対に許されない」

合理的な思考は心を楽にしますが、イラショナル・ビリーフは心の負担を増やし、自分を追い詰める特徴があります。

なぜ人は非合理的な信念を抱いてしまうのか

- 幼少期の経験や家庭でのメッセージ

- 学校や社会で植え付けられた「〜すべき」という価値観

- 失敗や挫折の体験から形成された思考のクセ

これらが積み重なり、「自分はこうでなければならない」「他人はこうするべきだ」という思い込みが強化されていきます。

つまり、イラショナル・ビリーフは誰にでも自然に身についてしまう心の習慣だと言えます。

心理学での位置づけと有名な理論

イラショナル・ビリーフは単なる思い込みではなく、心理学の理論で体系的に説明されている概念です。特に、心理療法の中で多く研究・実践されてきました。ここでは代表的な理論を見ていきましょう。

REBT(合理情動行動療法)とイラショナル・ビリーフ

イラショナル・ビリーフを広めたのは、心理学者アルバート・エリスです。彼は1950年代に「REBT(Rational Emotive Behavior Therapy:合理情動行動療法)」を提唱しました。

- 人が苦しむ原因は「出来事そのもの」ではなく、その出来事に対する信念(Belief)にある

- 特に「〜すべき」「絶対に〜でなければならない」といった**非合理的な信念(イラショナル・ビリーフ)**が、強いストレスや不安を生む

という考え方を基盤にしています。

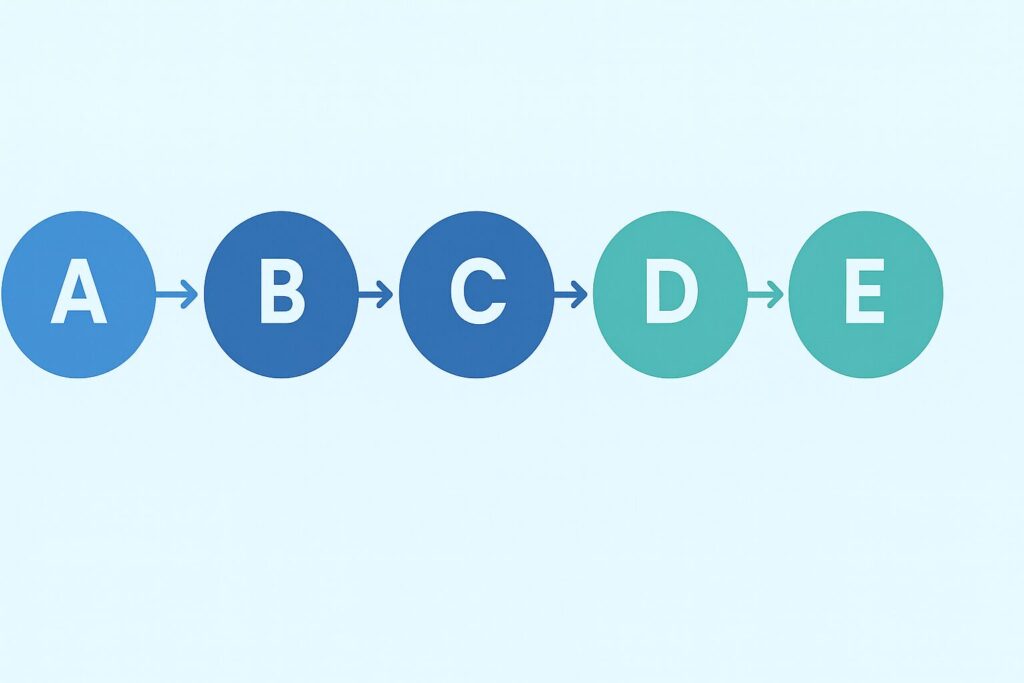

ABC理論|出来事より信念が感情を左右する

REBTを理解するうえで重要なのがABC理論です。

- A(Activating Event):出来事

- B(Belief):信念

- C(Consequence):結果(感情や行動)

ここでのポイントは、「A→C」ではなく「A→B→C」だということ。

つまり、出来事が直接感情を作るのではなく、自分の信念(B)が感情や行動を決定するという仕組みです。

さらに、Bが非合理的であればあるほど、Cはネガティブになります。これを修正するためにD(Disputation:反論)とE(Effect:新しい効果)を加えた「ABCDEモデル」もよく使われます。

認知行動療法(CBT)やスキーマ療法との関連

- 認知行動療法(CBT):エリスのREBTをベースに発展。自動思考(とっさに浮かぶ思い込み)を修正する方法が中心。

- スキーマ療法:幼少期の体験から形成された根深い思考パターン(スキーマ)に注目。「見捨てられるに違いない」「完璧でなければならない」などの非合理的信念を扱う。

つまり、イラショナル・ビリーフはCBTやスキーマ療法にも受け継がれた基礎的な考え方であり、心理療法の土台になっています。

イラショナル・ビリーフの代表的な種類

イラショナル・ビリーフにはいくつか典型的なパターンがあります。ここでは、心理学でよく取り上げられる代表例を整理して紹介します。

べき思考(musturbation)|「〜すべき」に縛られる思考

- 「絶対に成功すべき」

- 「人に迷惑をかけてはいけない」

- 「上司は常に自分を認めるべきだ」

このように「〜すべき」「〜しなければならない」という強い思い込みを指します。

エリスはこれをユーモラスに 「musturbation(マスト化)」 と呼びました。

一見すると前向きですが、現実がその通りにならなかったときに強いストレスを生むのが特徴です。

完璧主義や自己批判につながる思考パターン

- 「100点を取らなければ価値がない」

- 「少しでも失敗したら無能だ」

このような思考は完璧主義と呼ばれ、自分に厳しすぎる傾向があります。

一度の失敗を「全否定」に結びつけてしまうため、自己批判や自信の喪失につながりやすいのです。

認知の歪みとの違いと重なる部分

イラショナル・ビリーフとよく比較されるのが認知の歪み(Cognitive Distortions)です。

- 重なる部分:どちらも「現実をゆがめて解釈する思考パターン」

- 違い:

- イラショナル・ビリーフ=「根強い信念」

- 認知の歪み=「一時的な思考のクセ」

たとえば、「失敗は許されない」という強い信念(イラショナル・ビリーフ)があると、「一度の失敗で全てが終わりだ」と考える認知の歪み(過度の一般化)が起こりやすくなります。

イラショナル・ビリーフの代表例|エリスが挙げた11の非合理的信念

心理学者アルバート・エリスは、人を苦しめる「イラショナル・ビリーフ」の代表例として11種類の非合理的信念を挙げています。これらは一見もっともらしく見えますが、実際には現実に合わず、人を縛る思考パターンです。

代表的な11種類は次のとおりです。

エリスが最初に挙げたのは、次のようなものです(代表的な英語表現を日本語に要約):

- 成人は自分の重要な人々から愛され、承認されなければならない。

- 人はあらゆる点で有能で、成功しなければならない。

- 悪い行いをした人は罰せられるべきである。

- 物事は自分の望むようになるべきだ。

- 望む通りにならなければ、それは恐ろしいことだ。

- 人の感情の混乱は外的要因によって起こり、自分ではほとんどコントロールできない。

- 危険や脅威があるとき、人は常に強く心配すべきである。

- 人は困難や責任を避ける方がよい。

- 人は他人に大きく依存しており、自分では生活を管理できない。

- 人の過去は現在を決定づけ、変えられない。

- あらゆる問題には完璧な解決があり、それを見つけられないのは悲惨だ。

イラショナル・ビリーフの具体例

ここでは、イラショナル・ビリーフが実際にどのような場面で現れるのか、身近なシーンごとに具体例を見ていきましょう。自分の生活に照らし合わせると、「あ、これ自分もやっているかも」と気づきやすくなります。

人間関係でありがちな「嫌われてはいけない」という思い込み

- 「誰からも好かれなければならない」

- 「一度でも相手に嫌われたら、人として価値がない」

こうした思い込みは、人間関係で過度な緊張や不安を生みます。

実際には「人には相性がある」ため、全員から好かれるのは不可能です。

しかし、このイラショナル・ビリーフを抱えていると、断られるのが怖くて行動できない/相手に合わせすぎて疲れるといった悪循環に陥りがちです。

仕事や勉強での「失敗は許されない」という完璧主義

- 「ミスをしたら終わり」

- 「一度の失敗で信頼はすべて失われる」

この思考にとらわれると、チャレンジを避けたり、逆にプレッシャーで能力を発揮できなくなったりします。

実際には「失敗から学ぶこと」が大きな成長につながるのですが、完璧主義的なイラショナル・ビリーフは挑戦する力を奪い、燃え尽き症候群(バーンアウト)にもつながりやすいのです。

恋愛・家庭での「相手はいつも自分を理解すべき」という信念

- 「恋人なら自分の気持ちを察してくれるはず」

- 「家族は常に味方でいるべき」

この思い込みは、期待と現実のギャップを広げます。

相手も一人の人間であり、常に自分の気持ちを理解することはできません。

にもかかわらず「理解されなければならない」と信じ込むと、不満・怒り・孤独感が強まり、関係が悪化してしまうことがあります。

イラショナル・ビリーフを改善する方法

イラショナル・ビリーフは、放っておくとストレスや不安を強めてしまいます。ですが心理学では、これを少しずつ和らげる方法が提案されています。ここでは代表的なアプローチを紹介します。

ABCDE理論を使った思考の修正法

アルバート・エリスが提唱したABCDE理論は、イラショナル・ビリーフを修正するための代表的な方法です。

- A(Activating Event):出来事

- B(Belief):信念

- C(Consequence):結果(感情や行動)

- D(Disputation):反論(信念を問い直す)

- E(Effect):新しい効果(合理的な感情や行動)

例:「失敗したら人生終わりだ」という思い込み(B)に対して、

「誰でも失敗するし、学びになる」(D)と反論することで、

「落ち込みすぎず、次に挑戦できる」(E)という結果につながります。

セルフトークで信念を問い直す習慣

普段の自分への声かけ(セルフトーク)を工夫することも効果的です。

- 「またミスした、もうダメだ」→「誰にでもあること、次に改善できる」

- 「嫌われたら終わりだ」→「全員に好かれる必要はない」

このように、自分の頭の中で繰り返す言葉を少し変えるだけでも、イラショナル・ビリーフを緩めることができます。

マインドフルネスで「気づき」を高める

マインドフルネスは「今ここ」に意識を向け、自分の思考を観察する方法です。

「また極端な思考が出てきたな」と気づくだけでも、信念に振り回されにくくなります。

瞑想だけでなく、深呼吸や散歩などの習慣でも実践可能です。

イラショナル・ビリーフを理解するメリット

イラショナル・ビリーフは「心を縛る思い込み」ですが、これに気づき理解することで多くのメリットがあります。心理学の理論を学ぶだけでなく、日常生活の質を大きく変える実感につながります。

ストレスや不安の軽減につながる

- 「失敗は絶対に許されない」

- 「嫌われたら人生終わり」

こうした極端な思考を和らげると、ストレスや不安を感じにくくなるのが大きなメリットです。

完璧でなくても大丈夫、失敗は学びになる、と考えられるだけで心が軽くなります。

柔軟な人間関係を築きやすくなる

「相手はこうすべき」という思い込みを手放すと、人付き合いが楽になり、関係がスムーズになります。

例えば、恋人や家族に「察してくれないとダメ」という信念をやめると、自然に会話や協力が増えて関係が安定しやすくなります。

自己肯定感や行動力が高まる

イラショナル・ビリーフは、自己否定や完璧主義の原因になります。

これを理解して修正できると、

- 「失敗しても自分には価値がある」

- 「小さな一歩を踏み出せばいい」

と考えられるようになり、自己肯定感や挑戦する勇気が高まります。

まとめ|非合理的な信念に気づくことが第一歩

ここまで見てきたように、イラショナル・ビリーフ(非合理的な信念)は、誰もが無意識のうちに抱えている思い込みです。それは、失敗や人間関係の悩み、不安やストレスの大きな原因にもなります。

「思考が感情を作る」という視点を持とう

心理学のABC理論が示すように、出来事そのものよりも「それをどう捉えるか」が感情や行動を左右します。

- A(出来事)よりも、B(信念)がC(感情)を決定する

この視点を持つことで、自分の感情をコントロールできるようになります。

完璧を求めすぎず、柔軟な考え方を増やすことが大切

- 「失敗してはいけない」ではなく「失敗から学べばいい」

- 「誰からも好かれるべき」ではなく「合う人と関わればいい」

こうした小さな修正で、ストレスを減らし、前向きな行動がしやすくなります。