「なぜか恋愛や人間関係がうまくいかない…」「相手を信じたいのに不安になる」「距離を置きたくなるのに、孤独もつらい」──そんなモヤモヤを抱えていませんか?

その背景には、幼少期の経験から作られる内的作業モデル(人間関係の“心の設計図”)が関係しているかもしれません。

この記事では、内的作業モデルの意味や愛着スタイル(安定型・不安型・回避型・恐れ回避型)との関係をわかりやすく解説。さらに、恋愛・職場・友情での具体的な影響や、大人になってからでも変えられる改善ステップもご紹介します。

「自分の人間関係のパターンを知り、より安心できる関係を築きたい」という方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

内的作業モデルとは?心理学における意味と役割

内的作業モデル(Internal Working Model)は、心理学者ジョン・ボウルビィが提唱した愛着理論の重要な概念です。

これは一言でいうと、「人間関係における心の設計図」のようなもの。

私たちは幼少期、養育者(多くは親)との関わりを通じて、

「自分はどんな存在か(自己モデル)」と「他者は信頼できるか(他者モデル)」を無意識に形作ります。

そしてこの設計図は、大人になってからの恋愛・友情・職場などの人間関係にも影響を与え続けます。

内的作業モデルの定義(ボウルビィによる説明)

ボウルビィは内的作業モデルを、「自分と他者の関係についての無意識の期待や予測」と定義しました。

例えば、

- 子どもの頃、困ったときに親がすぐ助けてくれた → 「人は助けてくれる」という前提ができる

- 逆に、無視されたり拒否された経験が多い → 「人は頼れない」という前提ができる

この前提が、そのまま大人になったときの人との距離感や信頼感に影響します。

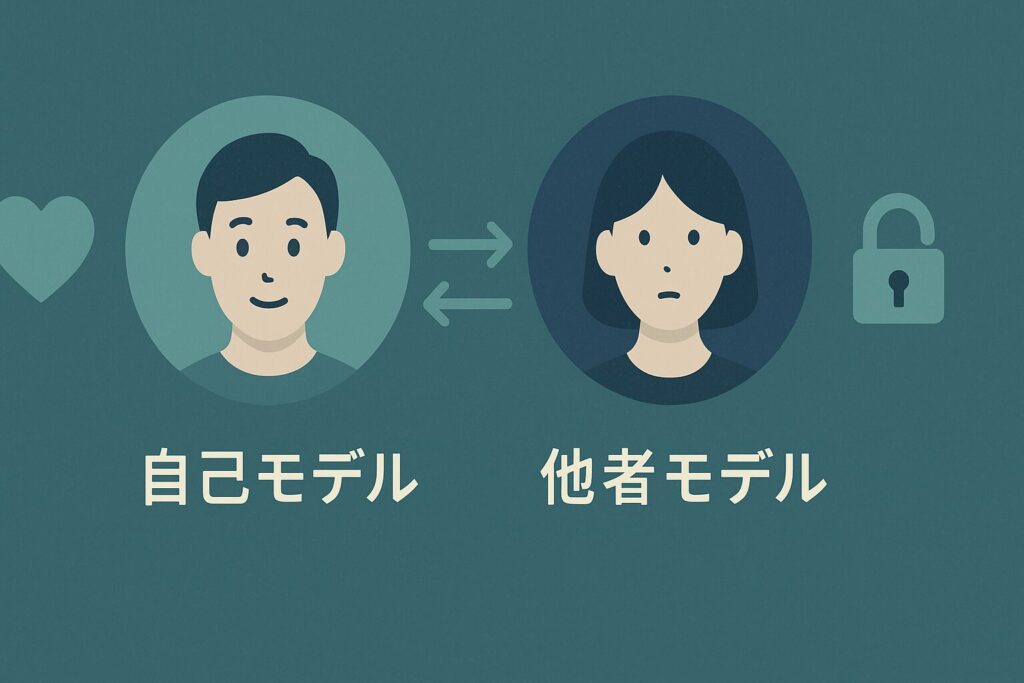

自己モデルと他者モデルの2つの視点

内的作業モデルは大きく分けて2つの構成要素があります。

- 自己モデル

→ 「私は愛される価値がある」「私はダメな人間だ」など、自分に対する基本的なイメージ。 - 他者モデル

→ 「人は信頼できる」「人は裏切る」など、他人に対する基本的な信頼感や不信感。

これらが組み合わさって、安定的な人間関係を築くか、それとも距離を置くかといった行動パターンが決まっていきます。

安全基地と探索行動との関係

ボウルビィは、安全基地(Secure Base)という概念も提唱しました。

これは、安心できる存在がそばにいることで、新しいことに挑戦できる心理的基盤のことです。

たとえば、幼い子どもは母親が近くにいると安心して遊び回りますが、姿が見えなくなると不安になります。

大人になっても同じで、信頼できる人間関係があると、仕事や恋愛でリスクを取る勇気が出ます。

逆に安全基地がないと、挑戦よりも失敗を避ける行動が増えやすくなります。

まとめると…

- 内的作業モデルは「心の人間関係マップ」

- 幼少期の経験から形成され、大人になっても影響し続ける

- 自己モデルと他者モデルの組み合わせで、関係の取り方が決まる

- 安全基地があると、探索や挑戦がしやすくなる

内的作業モデルと愛着スタイルの関係

内的作業モデルは、愛着スタイルと密接に関係しています。

愛着スタイルとは、人が親密な関係を築くときに見せる行動や感情のパターンのこと。

これは幼少期の養育者との関わりを通じて形成され、内的作業モデルの自己モデル・他者モデルの組み合わせによって大きく左右されます。

愛着スタイル4タイプ(安定型・不安型・回避型・恐れ回避型)

心理学では、代表的な愛着スタイルを以下の4つに分類します。

- 安定型(自己モデル=肯定的/他者モデル=肯定的)

- 自分にも他人にも肯定的なイメージを持つ

- 信頼関係を築きやすく、恋愛や友情でも安心感を与える

- 不安型(自己モデル=否定的/他者モデル=肯定的)

- 自分に自信がなく、相手からの承認を強く求める

- 恋愛で相手の気持ちを確かめる行動が多くなる

- 回避型(自己モデル=肯定的/他者モデル=否定的)

- 自分には自信があるが、人は頼れないと感じる

- 距離を取りやすく、深い関係を避ける傾向

- 恐れ回避型(自己モデル=否定的/他者モデル=否定的)

- 人を求めつつも、傷つくことを恐れて距離を置く

- 親密さと回避が混在する複雑なパターン

各タイプに共通する内的作業モデルの傾向

- 安定型 → 「自分は愛される価値がある」「人は信頼できる」

- 不安型 → 「自分は価値が低い」「人は信頼できるが失うかもしれない」

- 回避型 → 「自分は大丈夫」「人は信用できない」

- 恐れ回避型 → 「自分は価値が低い」「人も信用できない」

これらの自己モデル・他者モデルの組み合わせが、恋愛や仕事での距離感・安心感・衝突の頻度に影響します。

恋愛・職場・友情で表れやすい行動パターン

- 安定型

- 恋愛:お互いのスペースを尊重しつつ支え合う

- 職場:チームでの協力が得意

- 友情:長期的に安定した関係を築く

- 不安型

- 恋愛:頻繁な連絡や愛情確認を求める

- 職場:評価や承認を過度に気にする

- 友情:関係が疎遠になると不安になる

- 回避型

- 恋愛:自分の領域を守りすぎて距離ができやすい

- 職場:単独での作業を好む

- 友情:必要以上に踏み込まない

- 恐れ回避型

- 恋愛:親密になると距離を置くが、孤独も避けたい

- 職場:他人の評価や批判を強く恐れる

- 友情:近づきたいのに避ける矛盾した行動

ポイント

内的作業モデルは「固定された運命」ではなく、経験や関係性によって変化可能です。

次に、その影響が日常でどのように表れるかを見ていきましょう。

恋愛や人間関係に現れる内的作業モデルの影響

内的作業モデルは、恋愛や職場、友情などあらゆる人間関係の基盤になっています。

ここでは、恋愛や人間関係の中でどのように表れやすいのかを具体的に見ていきましょう。

恋愛におけるパートナー選びの傾向

- 安定型

- 信頼できる相手を自然に選びやすい

- 長期的な関係を築きやすく、相手にも安心感を与える

- 不安型

- 自分を満たしてくれそうな相手を強く求める

- 連絡頻度や愛情表現の差で不安になりやすい

- 回避型

- 深い関係を避け、距離を保ちやすい相手を選ぶ

- 付き合っても一定の距離を置く傾向

- 恐れ回避型

- 親密さを求めるが、傷つくことを恐れて避ける

- 不安と回避の両方が混ざった選び方をする

コミュニケーションの取り方と衝突のしやすさ

- 安定型

- 自分の気持ちを落ち着いて伝えられる

- 衝突が起きても話し合いで解決しやすい

- 不安型

- 感情が高ぶると相手を試す行動(返事が遅いと不安など)をしがち

- 衝突を「愛情が減ったサイン」と誤解しやすい

- 回避型

- 問題が起きても距離を置いてやり過ごそうとする

- 衝突の場面から逃げる傾向がある

- 恐れ回避型

- 衝突を避けつつも心では解決を望んでいる

- 反応が不規則になりやすく、相手を混乱させることも

信頼感・安心感の築き方の違い

- 安定型

- 小さな約束の積み重ねで信頼を構築

- 不安型

- 頻繁な確認や愛情表現で安心しようとする

- 回避型

- 時間や距離をかけて徐々に信頼する

- 恐れ回避型

- 信頼と不信の間で揺れ動き、安定まで時間がかかる

💡 ポイント

恋愛や人間関係がうまくいかないとき、単に「相性」や「性格の違い」と片付けてしまうのではなく、

内的作業モデルの違いが背景にあることを理解すると、解決の糸口が見つかります。

内的作業モデルに関する有名な理論・研究・事例

内的作業モデルは、多くの心理学者の研究によって裏付けられています。

ここでは、特に有名で理解の助けになる理論・研究・事例を紹介します。

ボウルビィと愛着理論

- ジョン・ボウルビィは、愛着理論を提唱した心理学者です。

- 彼は、子どもと養育者の関係が心の安全感や人間関係のパターンを形成すると考えました。

- 内的作業モデルという概念も彼が打ち出し、

「自分と他者の関係に関する無意識の期待や予測」として定義しました。

例え話

ボウルビィは、心の中に「人間関係の地図」があり、それをもとに人と接していると説明しました。

この地図が安定しているほど、人生の旅もスムーズに進みやすい、というイメージです。

エインスワースのストレンジ・シチュエーション実験

- メアリー・エインスワースは、ボウルビィの理論を実験で検証しました。

- 実験では、1歳前後の子どもと母親を観察し、「母親が部屋を離れ、再び戻る」という場面を設定。

- 子どもの反応から、安定型・不安型・回避型の愛着パターンを分類しました(後に恐れ回避型が追加)。

ハーロウのサル実験や戦時孤児研究のエピソード

- ハーロウのサル実験(1958)

- 子ザルに「ミルクが出るワイヤー製の母」と「ミルクは出ないが柔らかい布の母」を与えたところ、

子ザルは布の母を好み、安心感を求める行動を示しました。 - これは、物理的な養育(食事)よりも情緒的な安心感が重要であることを証明しました。

- 子ザルに「ミルクが出るワイヤー製の母」と「ミルクは出ないが柔らかい布の母」を与えたところ、

- 戦時孤児の研究

- 第2次世界大戦後、孤児院で育った子どもたちが、衣食住は満たされても情緒的な交流が不足すると、

感情表現や社会性の発達に遅れが見られることが報告されました。

- 第2次世界大戦後、孤児院で育った子どもたちが、衣食住は満たされても情緒的な交流が不足すると、

💡 まとめポイント

- 内的作業モデルは理論だけでなく実験や事例で裏付けられている

- 幼少期の養育環境が、無意識の人間関係のルールを形作る

- 安心感は物理的ケアだけでなく情緒的なつながりから生まれる

内的作業モデルは変えられる?改善のためのステップ

内的作業モデルは、幼少期に形成されるものですが、大人になってからでも変えることは可能です。

ここでは、そのための具体的なステップを紹介します。

①自己認識を高める(自分のタイプを知る)

- まずは、自分がどの愛着スタイルに当てはまるのかを理解することが出発点です。

- 自己診断チェックリストや心理テスト、信頼できる書籍・専門家のアドバイスを活用しましょう。

💡 例:「私は恋愛で相手からの返信が遅れると強い不安を感じる」→ 不安型の傾向がある可能性。

②安全基地となる人間関係を築く

- 安全基地とは、「自分を受け入れてくれる安心できる存在」のこと。

- 恋人・友人・家族・メンターなど、否定ではなく受容的に接してくれる人との関係が重要です。

- 安心感の積み重ねは、自己モデル・他者モデルの書き換えにつながります。

③感情と行動を分けて考えるトレーニング

- 内的作業モデルが不安定な人は、感情がそのまま行動に直結しやすい傾向があります。

- 例:「寂しい」→即LINE連投、ではなく「寂しい」と感じたらまず深呼吸して状況を整理。

- ジャーナリング(感情を書き出す)やマインドフルネス瞑想が有効です。

④必要に応じたカウンセリングや心理的アプローチ

- 内的作業モデルの根本的な書き換えには、専門家のサポートが有効な場合があります。

- EFT(感情焦点型療法)や認知行動療法(CBT)は、愛着パターンの改善にも活用されます。

- 安全な場で感情を表現し、受け止められる経験が変化を促します。

💡 ポイント

- 変化は一気には起こらないが、少しずつ積み重ねれば確実に変わる

- 「知ること」→「安心感を得る」→「行動パターンを変える」という流れが効果的

まとめ:内的作業モデルを理解して人間関係をより良くする

記事のポイントおさらい

- 内的作業モデルは「自分と他者に対する無意識の期待・予測」を形作る心の設計図

- 幼少期の養育者との関わりが、自己モデル(自分へのイメージ)と他者モデル(他者へのイメージ)を形成する

- 愛着スタイルには安定型・不安型・回避型・恐れ回避型の4タイプがあり、恋愛・職場・友情に影響する

- 有名な実験(ストレンジ・シチュエーション、ハーロウのサル実験など)がその重要性を裏付けている

- 大人になってからでも、自己認識・安全基地の構築・感情コントロール・専門的支援で変えることが可能

今日からできる小さな一歩

- 自分のパターンを知る

- 恋愛や人間関係で繰り返している行動や感情のクセを書き出す

- 安心できる人と関わる時間を増やす

- あなたを尊重し、否定しない相手との接点を意識的に持つ

- 感情にワンクッション置く

- 不安や怒りを感じたら、すぐに行動せず3分だけ深呼吸やメモを取る

- 新しい体験を通して「人は信頼できる」感覚を育てる

- 趣味・ボランティア・学びの場など、安心感のあるコミュニティに参加

💡 最後に

内的作業モデルは、過去に作られたものですが、未来のために上書きすることができます。

小さな安心感の積み重ねが、新しい人間関係のパターンを育て、恋愛も仕事もより充実したものに変えていきます。