「情報が多すぎて、何を信じたらいいのか分からない」

「SNSやニュースを見ているだけで、頭が疲れる」

そんな感覚、ありませんか?

現代人の多くは、脳が処理できる限界を超える“情報過多(インフォメーション・オーバーロード)”の状態にあります。

情報を集めるほど混乱し、決められない、集中できない――それは脳の仕組みによるものです。

この記事では、心理学の視点から「なぜ情報過多で疲れるのか」を解説し、

・認知負荷理論や決定疲れのメカニズム

・FOMO(見逃し恐怖)や完璧主義の心理

・情報を“濃くする”ための整理術と1日の実践ルーチン

など、今日から使える実践的な対処法を紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

情報過多とは?——意味・症状・セルフチェック

情報過多の定義:処理能力を超える情報流入で「理解・判断・活用」が崩れる

まず、「情報過多(Information Overload)」とは、人間の脳が処理できる量を超える情報が入ってきてしまう状態のことです。

簡単に言うと、「脳のメモリが満杯でフリーズしている」ようなものです。

私たちの脳は、1秒間に膨大な情報を受け取っていますが、実際に意識的に処理できるのはごく一部。

ニュース、SNS、メール、通知、広告……。これらが一度に押し寄せると、「理解→判断→活用」という自然な流れが壊れ、何が重要なのか分からなくなります。

🔍 情報過多とは、「情報が多い状態」そのものではなく、脳が処理できる量を超えて情報が流れ込む状態を指します。

よくある症状:集中できない/決められない/浅い理解/イライラ・不安

情報過多に陥ると、以下のような症状が現れやすくなります。

- 集中できない:数分おきにスマホや通知が気になり、思考が途切れる

- 決められない:選択肢が多すぎて判断が遅れる(いわゆる「決定麻痺」)

- 理解が浅くなる:広く拾い読みしても、内容が頭に残らない

- イライラや不安が増す:常に「もっと良い情報があるのでは」と焦る

- 睡眠の質が下がる:就寝直前まで情報を浴び続け、脳が休めない

これらは一見、性格や努力不足のように感じるかもしれません。

しかし実際には、脳の仕組み上の“限界反応”なのです。

3分セルフチェック:今日の通知回数・未読数を数えてみる

以下の質問に3分で答えてみてください。

自分がどれくらい「情報の洪水」にさらされているかが分かります。

| チェック項目 | あなたの現状 |

|---|---|

| 今日のスマホ通知回数 | 例:68回 |

| 未読メール・LINE・DMの数 | 例:42件 |

| 同時に追っている情報ジャンル | 例:ニュース・健康・副業・SNSの4つ |

| 情報を「保存したけど読んでない」件数 | 例:Evernoteに120件 |

結果を見て、「多いかも」と感じた人は、すでに情報過多の初期症状。

最初の対策は、「入れる情報を減らす」よりも先に、

“どの情報を入れすぎているかを可視化する”ことから始まります。

脳と心が疲れるメカニズム|認知負荷・注意分散・決定疲れ

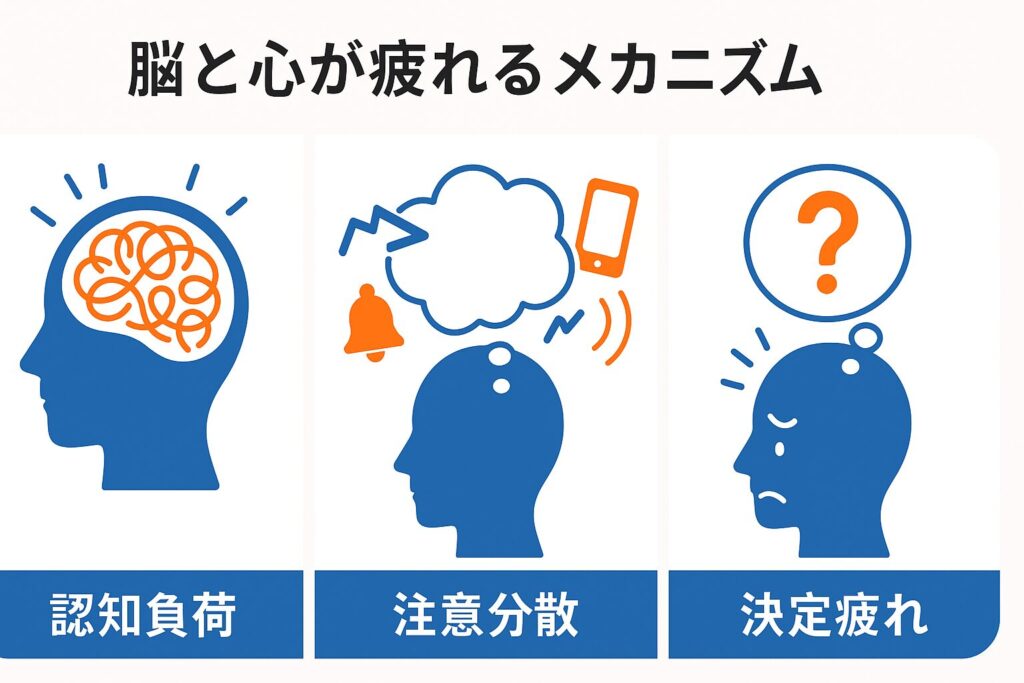

認知負荷理論:作業記憶の容量を超えると、理解・記憶・判断が落ちる

心理学の基本理論のひとつに「認知負荷理論(Cognitive Load Theory)」があります。

これは、人間の作業記憶(ワーキングメモリ)には限界があり、同時に処理できる情報量はごくわずかだという考え方です。

例えば──

パソコンでタブを20枚開いた状態を想像してください。

動作が遅くなり、フリーズしたり、誤作動したりしますよね。

脳もまったく同じで、情報を一度に詰め込みすぎると、理解力・記憶力・判断力のすべてが落ちてしまいます。

特にSNSやマルチタスク状態では、

- 「今この情報を理解している」

- 「次に何をすべきか判断している」

という処理が常に競合し、脳のバッファが溢れるのです。

その結果、「疲れていないのに集中できない」「覚えているつもりで抜ける」といった症状が起こります。

注意の分散と先延ばし:マルチタスクが集中と実行を削る仕組み

多くの人が「マルチタスク=効率的」と思いがちですが、実際は逆です。

例えば、メール→SNS→仕事→ニュースとタスクを次々に切り替えるたびに、

脳は「どこまで進んでいたか」を再ロードしており、

そのたびにエネルギーと集中力が浪費されているのです。

さらに、脳が疲れてくると「もう少し情報を集めてから決めよう」と先延ばしが発動。

これは怠けではなく、情報過多による自己防衛反応です。

脳が処理しきれないと判断したとき、「一時停止」して負担を避けようとするのです。

決定疲れ(Decision Fatigue):選択回数が多いほど判断の質が劣化

「今日、何食べよう?」「どの服を着よう?」「どのタスクからやろう?」

こうした小さな選択を1日に何百回もしていると、意思決定の質が下がることが知られています。

この現象を「決定疲れ(Decision Fatigue)」と呼びます。

有名な例として、米スタンフォード大学の研究では、

裁判官が仮釈放を判断する時間帯によって結果が大きく変わることが分かっています。

朝一番は仮釈放が認められやすく、夕方になるほど認められにくい傾向が確認されました。

つまり、決定を繰り返すほど脳は消耗し、保守的な選択をしやすくなるのです。

情報過多の環境では、

「どの情報を信じるか」「何を読むか」「どれを買うか」

という選択が絶え間なく発生し、知らないうちに脳が疲弊していきます。

ストレスと睡眠:就寝前スクリーンが回復を阻害し、翌日の処理力も低下

夜、寝る直前までスマホやPCを見ていませんか?

これが脳疲労を悪化させる最大の原因のひとつです。

ブルーライトはメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を抑え、

「寝たのにスッキリしない」「頭が重い」といった状態を招きます。

さらに、SNSなどで感情を刺激されると、交感神経が優位になり、脳が戦闘モードのままになります。

この状態では、睡眠中に本来行われる

- 記憶の整理

- 感情のクールダウン

- 情報の定着

といった脳のメンテナンスが行われません。

結果として、翌朝の処理能力が落ちてしまうのです。

💡ポイントまとめ

- 情報過多=認知負荷の超過。脳の容量がオーバーしている

- マルチタスクやSNSの断続的刺激が集中と記憶を奪う

- 選択の繰り返しが決定疲れを起こし、誤判断や後悔を増やす

- 寝る前の情報接触は脳の回復を阻害する

次は、なぜ私たちは“わかっているのに情報を集めすぎてしまうのか”──

その心理的メカニズムを深掘りしていきます。

なぜ“集めすぎる”のか|不安・FOMO・コントロール欲の心理

見逃し恐怖(FOMO)と安心探索:正解を逃す不安が収集を加速

私たちが情報を集めすぎてしまう一番の理由は、「不安」です。

「もっと良い情報があるかもしれない」「今の判断は間違っているかもしれない」──。

この“見逃すことへの恐怖”を、心理学では FOMO(Fear of Missing Out) と呼びます。

SNSで他人の成功体験や新しい話題を見ると、

「自分も遅れてはいけない」と感じ、つい情報収集が止まらなくなります。

本来の目的(知識の獲得)が、いつの間にか「安心感を得るための行動」にすり替わっているのです。

この“安心探索”の心理は、狩猟時代の名残とも言われています。

昔の人間は「情報=生き残るための武器」だったため、

脳は「情報を多く持つほど安全」と錯覚してしまうのです。

コントロール幻想:情報が多いほど失敗しないという誤信

多くの人は、「情報をたくさん集めれば、間違いを減らせる」と考えています。

しかしこれは、心理学的にいうコントロール幻想(Illusion of Control)にすぎません。

たとえば、レストラン選びで口コミサイトやSNS、Googleマップを何度も見比べて、

「結局どこがいいのか分からない…」と迷った経験はありませんか?

情報が多すぎるほど、私たちの頭は混乱し、“選べない不安”が増幅していきます。

実際の研究では、情報量が一定を超えると、意思決定の正確さはむしろ低下することが分かっています。

つまり、「失敗しないために情報を集める行動」が、かえって判断ミスを招くのです。

先延ばしの口実化:“もっと調べてから”が行動を遅らせる

情報収集をしていると、「まだ結論を出すには早い」と感じる瞬間があります。

しかしこの思考には、心理的な罠が潜んでいます。

それが、「先延ばしの合理化」です。

たとえば──

- 「もう少し調べてから決めよう」

- 「念のため別の人の意見も見よう」

このような行動は、一見慎重に見えますが、実際には“決めることへの不安”を避ける行動です。

脳は「不確実な状況」を最も嫌うため、

行動よりも「情報収集」という安全な行動を選びやすいのです。

しかしその結果、行動がどんどん先送りされ、疲労だけが残ります。

💬 「情報を集めること」は“動いているように見える”最も静かな停滞です。

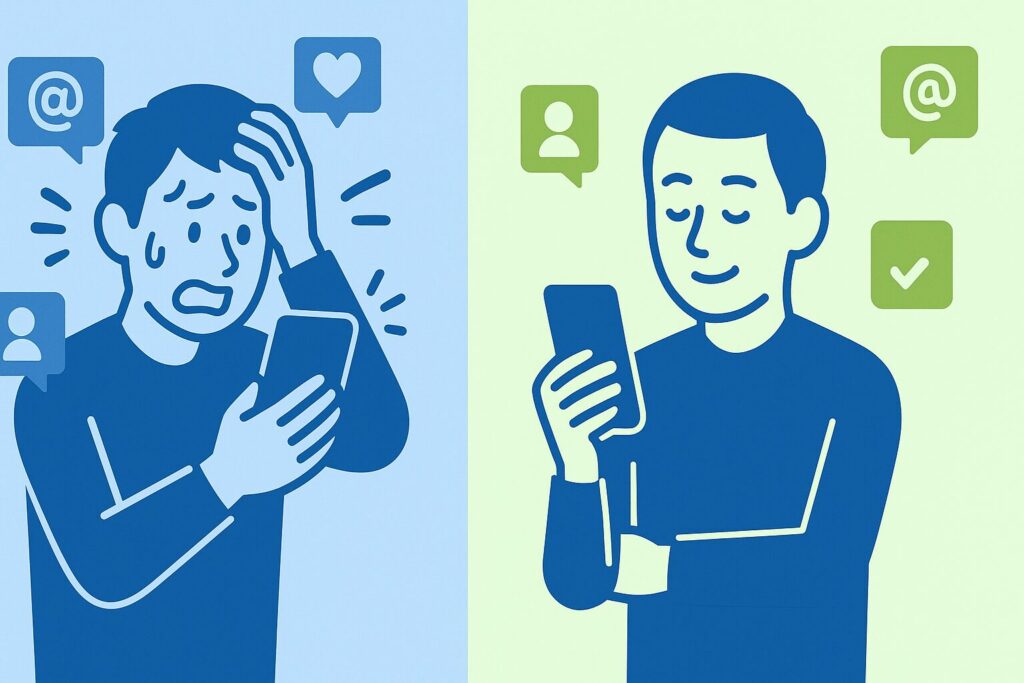

SNSの比較疲れ:他者基準の必要水準が上がり続ける

SNSを開くたびに、誰かが成果を出し、誰かが新しい知識を発信しています。

それを見ると、「自分もまだ足りない」と焦り、また情報を求めてしまう──

このループが「比較疲れ」です。

心理学では、人は無意識に自分より少し上の人と比較しやすいとされます。

その結果、いくら情報を得ても「満足できない」構造ができあがります。

さらに、SNSのアルゴリズムは「あなたが気にしそうな上位層」を優先的に表示するため、

常に“足りない感”を刺激し続けるように設計されています。

つまり、SNS社会における情報過多は、他人の成功を燃料にした自己不安の増幅装置でもあるのです。

💡まとめ:なぜ情報を集めすぎるのか

- 不安を和らげようとして、情報を“安心材料”に変えている

- 「情報が多ければ正確に判断できる」という幻想を信じている

- 行動を避けるための“調べる口実”を作っている

- SNSによる他者比較が、不足感と焦燥感を増やしている

情報過多が招くリスク|意思決定・生産性・人間関係

意思決定の遅延/回避:選択肢過剰が「無難」「放置」を誘う

情報過多の最も深刻な影響のひとつが、意思決定の麻痺です。

心理学ではこれを「選択のパラドックス(Paradox of Choice)」と呼びます。

選択肢が多いほど、いろいろな可能性を比較できるように思えます。

しかし実際には──

- 「どれを選べば後悔しないか」

- 「もっと良い選択があるのではないか」

と考えるうちに、判断が遅れるか、最終的に“決めない”という選択をしてしまうのです。

有名な例として、心理学者アイエンガーとレッパーの実験があります。

24種類のジャムを並べた売り場より、6種類だけに減らした売り場の方が購入率が約10倍ほど上がったのです。

つまり、情報や選択肢の多さは満足度を下げる可能性があるのです。

結果として、「無難」「現状維持」「放置」といった行動に偏り、機会を逃すことが増えます。

浅い理解・誤判断:ノイズに時間を奪われ本質を見失う

情報過多は、理解を「広く浅く」させます。

大量の情報を短時間で処理しようとするほど、脳は要点を抽出する余裕を失うのです。

つまり、脳が情報の波に押し流され、重要な信号を拾えなくなる状態。

たとえばニュースを1時間見ても、「何を学んだか」を思い出せないのはその典型例です。

また、短い断片的情報を多く浴びると、誤った印象が強化されやすくなります。

この状態は「錯誤的真実効果(Illusory Truth Effect)」とも呼ばれ、

同じ情報を繰り返し目にするだけで、それを“正しい”と信じやすくなる傾向があります。

情報過多の世界では、「深く考える人」ではなく、「速く信じる人」が増える。

誤情報・偏在:フィルターバブル/エコーチェンバーの罠

ネット上では、自分の興味・意見に合わせて表示内容が変わるアルゴリズムが働いています。

これにより生まれるのが、「フィルターバブル(Filter Bubble)」や「エコーチェンバー現象(Echo Chamber)」です。

これらの問題は、情報過多社会では特に深刻です。

なぜなら、「自分がよく見る意見」ばかりが表示され、偏った世界観が強化されるからです。

- 「自分の考えが正しい」と信じやすくなる

- 「異なる意見」を攻撃的に感じやすくなる

- フェイクニュースを見抜けなくなる

SNSやニュースアプリは、ユーザーの関心に基づいて情報を最適化します。

しかし、その最適化が“多様性の欠如”を生み出し、結果的に判断力を奪ってしまうのです。

関係と仕事の質低下:ながら見で対人・成果が希薄化

情報過多は、私たちの人間関係と仕事の質にも静かに悪影響を与えます。

🔹人間関係の面

- SNSや通知による「ながら会話」で、相手の表情や反応を読み取る力が鈍る

- メッセージのやり取りばかりで、共感や深い対話が減る

- 常にスマホが気になることで、目の前の人との時間を楽しめない

🔹仕事・学習の面

- 複数の情報源を同時に追うことで、思考の一貫性が崩れる

- 集中の断片化により、生産性が低下

- 「調べる」ばかりで、「まとめる」「行動する」段階に進めない

特に現代の知的労働者は、「考えているつもりで調べているだけ」という罠に陥りやすいです。

結果として、成果物が出ない“情報疲労ループ”にハマってしまいます。

💡まとめ:情報過多のリスクは「静かな機能低下」

- 選択肢が多すぎると決断できず、行動が鈍る

- 情報の洪水により、理解が浅くなり誤信が増える

- 自分と似た意見ばかりを信じ、視野が狭くなる

- 対人関係と仕事の質が低下し、「考える力」そのものが衰える

取捨選択のコア手順(40分で完結)|目的→基準→時間→出口

情報過多を防ぐ最も効果的な方法は、情報を“減らす”ことではなく、“選び取る”力を持つことです。

ここでは、40分で完結できる「情報整理の4ステップ」を紹介します。

脳の認知負荷を最小限にしつつ、必要な情報だけを残す実践メソッドです。

① 目的の一句化:“今日は何のために集めるか”を一文で

最初にやるべきは、情報収集の目的を一文で言語化することです。

目的があいまいなまま情報を集めると、あらゆる情報が「必要そう」に見えてしまい、

結果的に「情報の渋滞」が起こります。

🔹実践例

- ×「副業の情報を調べる」

- ○「在宅で月5万円を稼ぐための“初期費用が少ない副業”を探す」

このように具体的に書くと、検索結果の取捨選択が一気に楽になります。

また、目的を“目に見える場所”(付箋・メモ・タスク管理ツール)に置くことで、

情報収集のブレを防げます。

💬 情報収集は「探す」よりも「目的を忘れない」ことが重要です。

② 評価基準(重要度・新しさ・関連度):脱線ワードを先に決める

次に行うのが「判断基準の設定」です。

情報を受け取る前に、「どんな情報はスルーするか」をあらかじめ決めておきます。

🔹3つの軸で評価

| 評価軸 | チェックポイント |

|---|---|

| 重要度 | 目的達成に直接関係があるか? |

| 新しさ | 古すぎる情報ではないか? |

| 関連度 | 今の自分の段階・環境に合っているか? |

そしてもう一歩踏み込んで、「脱線ワード」リストを作るのも有効です。

たとえば副業のリサーチなら、「NFT」「AI」「株式投資」といった脱線しやすいテーマを先に書き出しておく。

こうすることで、自分の脳に“フィルター”をかけることができます。

③ タイムボックス:25分収集→10分要約→5分決定

情報整理の最大の敵は「終わりがない」こと。

そこで使えるのが、時間制限をかけるタイムボックス法です。

🔹40分の黄金ルール

- 25分:情報収集(必要なものだけブックマーク or メモ)

- 10分:要点を要約(1行でまとめる)

- 5分:結論・判断(行動・選択・保存など)

この方法は、ポモドーロ・テクニック(集中作業+休憩サイクル)にも通じます。

「ダラダラ調べる」を防ぎ、「期限内で考えをまとめる訓練」にもなります。

⏱️ 情報収集は“マラソン”ではなく、“短距離走”でやる。

④ 出口の固定:保存先のルールを決める(Notion/メモ)

最後に、情報の出口=保存先のルールを決めましょう。

「あとで読む」「まとめる」などのメモが、自分が思い出せない形で複数のアプリに散らばると、

後で探すだけでエネルギーを消耗します。

ネットの情報はEvernote、外出先で思いついたアイデアや気になった情報はAppleメモなど、複数ツールの活用はOKですが、迷ったときに「この種類の情報はここにある」と思い出せる状態が理想です。

🔹おすすめルール

- 保存先のルールを決める(Notion/Appleメモ/Evernoteなど)

- 「タグ3種類+検索」で再利用しやすくする

これにより、「情報の渋滞」を未然に防ぎ、

必要な情報が“すぐ出せる・すぐ使える”状態になります。

💡まとめ:40分でできる情報の選び方4ステップ

- 目的を一句で言語化

- 評価基準を先に決めて脱線を防ぐ

- タイムボックスで収集と要約を時間制限

- 保存先を一元化して情報を即活用

「情報を減らす」とは、量を削ることではなく、“意図を強くすること”です。

次は、スマホ・SNS時代に欠かせない「現実的なデジタルデトックスのやり方」を紹介します。

スマホ・SNSと上手く距離を取る|現実的デジタルデトックス

情報過多の原因の大部分は、スマホとSNSからの断続的な刺激にあります。

しかし「スマホを使わない生活」は、現実的ではありません。

そこでここでは、無理をせず実践できる“現実的デジタルデトックス”を紹介します。

通知は白リスト方式:必要アプリのみON、他はOFF

多くの人が「通知=便利」と思っていますが、

実際はそのたびに注意が途切れ、集中力が奪われる“見えない損失”を生んでいます。

そこでおすすめなのが、白リスト方式(ホワイトリスト法)です。

🔹やり方

- まず全ての通知をOFFにする

- 「本当に必要なアプリ」だけをONに戻す

(例:電話・LINE・仕事用チャットのみ) - SNS・ニュース・ショッピング系は基本的にすべてOFF(必要性を感じたらON)

これだけで、1日に数百回の「無意識な注意の分断」が消えます。

脳科学的にも、通知音が鳴るだけで集中力が40%低下することが分かっています。

💬 通知を切ることは、時間を取り戻すこと。

寝る60分前スクリーン遮断:代わりに「明日のToDo3つ」

寝る前にスマホを見ると、脳が興奮状態(交感神経優位)のままになり、

睡眠の質が落ちます。

これはブルーライトだけでなく、SNSやニュースによる感情刺激も関係しています。

🔹60分前ルール

- 就寝1時間前にスマホを置く場所を決める(例:リビング)

- 寝室は「デバイスフリーゾーン」にする

- 代わりに、「明日やる3つのこと」を紙に書く

この“アナログ化”によって、

脳は「今日の情報処理を終了」と認識し、安心して休息モードに入ります。

デバイスフリーの時間・場所:食事/移動/入浴のどれか1つから

デジタルデトックスのコツは、「すべて」ではなく「一部」から始めることです。

🔹具体的には

- 食事中:スマホをテーブルに置かない

- 通勤中:イヤホンで音楽だけ、画面は見ない

- 入浴中:スマホを脱衣所に置き、湯船では“何もしない”

このように、1日の中で「デバイスを完全に離れる時間帯」を作るだけで、

脳の回復スイッチが入り、思考がクリアになります。

習慣化のコツは、「できない日があってもOK」とすること。

続けることよりも、“やめやすい環境設計”が大切です。

フォロー断捨離:目的直結のアカウントだけ残す

SNSは、情報の宝庫でもあり、ノイズの発生源でもあります。

特にX(旧Twitter)やInstagramでは、無意識に他人の生活と比較してしまい、

「焦り」「不足感」「無力感」を感じやすくなります。

そこで有効なのが、フォロー断捨離です。

🔹3分類で整理

| 分類 | 残す? | 目的 |

|---|---|---|

| 学び・仕事に直結 | ✅ 残す | 情報価値が高い |

| 気分が上がる・癒やされる | △ 少数残す | 心のリセット |

| 不安・嫉妬・怒りを感じる | ❌ 削除 | 感情コストが高い |

目的を基準に整理すると、「見る理由」が明確になり、SNSの時間が自然と減ります。

💡まとめ:現実的なデジタルデトックスのステップ

- 通知を“白リスト方式”で整理

- 寝る60分前はスクリーンオフ+ToDo3つ記入

- 食事・移動・入浴のどれかを“デバイスフリー”に

- フォロー断捨離で「感情コストの低いSNS」に変える

情報の洪水から離れる時間は、思考の酸素を取り戻す時間。

次は、「選択肢が多すぎて決められない」問題──選択のパラドックスについてです。

ここでは、心理学的に「後悔しない選び方」のコツを解説します。

選択のパラドックス対策|“十分に良い”判断に切り替える

情報過多の時代において、私たちが最も苦しむのは「選べないこと」です。

その背景には、心理学で有名な 「選択のパラドックス(Paradox of Choice)」 が関係しています。

選択肢が多いほど自由になれると思いきや、実際には迷い・後悔・不満足が増える──

ここでは、その対策を3つの心理的技法で解説します。

満足化(サティスファイシング):合格基準を先に決めて即決

「もっと良い選択があるはず」と探し続けるタイプの人を、心理学では「最大化傾向(Maximizer)」と呼びます。

一方で、「合格点を満たしたら即決するタイプ」を「満足化(Satisficer)」と呼びます。

研究によると、満足化型の人のほうが──

- 決定にかかる時間が短い

- 選んだ後の満足度が高い

- 後悔しにくい

という結果が出ています。

🔹実践法:「合格ライン表」を作る

たとえば、

- PC購入なら:「10万円以内・軽い・バッテリー8時間以上」

- 転職なら:「在宅可・上司が穏やか・給与25万以上」

といったように、“これを満たせばOK”という条件を先に決めておく。

その基準を満たす選択肢が出たら、即決する。

この「決める前に基準を作る」方法が、迷いの連鎖を断ち切るポイントになります。

💬 「ベストを探す」より「十分で止める」。それが現代の合理的判断。

比較は3択まで:同カテゴリを4つ以上並べない

人間の脳が一度に比較できるのは最大で3つが限界と言われています。

4つ以上の選択肢が並ぶと、比較の基準があいまいになり、満足度が下がることが実験で確認されています。

たとえば、

- スマホを3機種まで絞って比較する

- 転職サイトを3社まで登録する

- 読む記事・動画を3本だけ開く

というルールを設けるだけで、決定スピードと納得感が大幅に向上します。

もし迷った場合は、「どれを選ぶか」ではなく、

「どれを捨てても後悔が少ないか」で判断すると、より冷静に決められます。

テンプレ基準表:購入/学習/採用の再現可能な判断表を1枚

「判断力がある人」とは、毎回一から考えない人です。

そのために有効なのが、「判断テンプレート表」を作ること。

🔹例:判断テンプレ(購入の場合)

| 項目 | 判断基準 | メモ |

|---|---|---|

| 目的 | 何のために買うのか | 仕事/趣味/学習 |

| 使用頻度 | 週何回使う? | 5回以上なら購入 |

| コスト | 支払ってもストレスがない金額か | 月収の5%以内 |

| 代替手段 | 他で代用できないか | レンタル・共有も検討 |

こうして一度「判断表」を作っておけば、次回以降は迷わず使い回せます。

これが、情報過多社会における“思考の自動化”です。

💡 「決め方を決めておく」ことが、最も強力なストレス対策。

💡まとめ:選択のパラドックスに強くなる3ステップ

- 合格基準を先に決める(満足化思考)

- 比較は3択までに制限する

- 判断テンプレートを作り、“決め方”を再利用する

「迷い」は減らせる。「考える力」は、基準を持つことで育つ。

次は、ビジネスや仕事効率化にも使える“情報整理の実践メソッド”です。

1テーマ1画面・3つの箱仕分けで、脳の余白を取り戻す方法を紹介します。

ビジネスで効く情報整理術|1テーマ1画面&3つの箱

ここからは、ビジネスや学習などの実践場面で使える情報整理の実践メソッドを紹介します。

ポイントは「脳の作業メモリを節約する」こと。

情報量が多いときほど、構造をシンプルにすることが成果を左右します。

基本は「シングルタスク」で考える

脳科学的に、人間のワーキングメモリ(作業記憶)が同時に処理できる情報量は4〜7個が限界といわれています。

つまり、あれこれ同時にやろうとすると、すぐに処理能力がオーバーしてしまうのです。

基本的には1つの画面には1つのテーマだけ(例:企画書なら企画書だけ)

1つの画面には、1つのテーマだけ置くのが基本です。

たとえば、企画書を作るなら企画書だけを開く。

ただし本質は、「画面の数」ではなく「意図の数」を1つに絞ること。

たとえばウルトラワイドディスプレイを使い、

左に「資料」、右に「メモ」を並べて作業している場合、

どちらも“企画書作成”という1つの目的に集中しているため問題ありません。

一方で、左でYouTubeを見ながら右で企画書を作るような目的の異なる作業を同時に行うと、

脳が注意を頻繁に切り替えることになり、集中力も効率も大きく低下します。

「ながら作業」がすべて悪いわけではない

作業効率を上げるには、基本的にシングルタスクが最も効果的です。

ただし、“単調な作業+軽い刺激”の組み合わせなら、むしろ集中が続くこともあります。

これは「最適覚醒理論(Optimal Arousal Theory)」と呼ばれる心理学の考え方で、

人は刺激が少なすぎても、多すぎても集中できません。

適度な刺激を加えることで、ちょうど良い覚醒レベルが保たれるのです。

🔹具体例

- 単純なデータ入力をしながら環境音を流す

- 整理作業をしながら野球中継を“音声だけ”で聞く

- 作業BGMを使って、単調作業の退屈を防ぐ

メモは簡単でOK(Notion・Appleメモ・Google Keepなど)

情報をためることより、「頭から出すこと」を優先。

一文メモでも、URLだけでも十分です。“今考え中のこと”を外に出すだけで、脳の容量が軽くなります。

「今読む/後で読む/読まない」の3箱仕分け

膨大な情報に出会ったとき、最も危険なのが「全部あとで読もう」と保存してしまうこと。

これは「積読」の温床になります。

そこで有効なのが、情報の3箱仕分けです。

| 箱 | 判断タイミング | 行動 |

|---|---|---|

| 今読む | 今すぐ必要・緊急性が高い | その場で要約 or 保存 |

| 後で読む | 重要だけど今すぐでなくて良い | 後で読むフォルダに入れる |

| 読まない | 目的に関係が薄い | 削除 or スルー |

重要なのは、「情報の保存ルールを作る」ことです。

💡まとめ:仕事で効く情報整理の原則

- 「1集中=1視点」ルールで思考の渋滞を防ぐ

- 3箱仕分けで「今・後・不要」を明確に

Q&A|よくある勘違いと失敗パターン

情報過多の悩みを持つ人の多くは、「実は誤った思い込み」に縛られています。

ここでは、よくある3つの勘違いを心理学的に整理しながら、具体的な修正ポイントを紹介します。

「情報は多いほど良いのでは?」→多すぎるほど質が落ちる

一見、情報が多いほど「判断が正確になりそう」と思いがちです。

しかし実際には、情報量が多いほど誤判断が増えることが研究で分かっています。

心理学ではこれを「情報過多の逆転効果(information overload effect)」と呼び、

以下のような現象が起きます。

- ノイズ(不要な情報)に意識を奪われ、本質的な情報を見失う

- 似た情報が多すぎて、どれが重要かわからなくなる

- 選択に時間がかかり、決断力が落ちる

💡修正のポイント

情報を「増やす」よりも、「価値を濃くする」方向に切り替えましょう。

たとえば、

- 情報源を信頼できる3つに絞る

- “今すぐ使う”情報と“後で読む”情報を分ける

- アウトプットから逆算して情報を選ぶ(“書く・話す・作る”が目的)

- 保存よりも実践を優先(読んだら1つ行動してみる)

情報の量より「整理の質」が思考の明晰さを決める。

「まずは完璧に調べたい」→先に合格ラインを決める

「もう少し調べれば、完璧な答えが見つかるはず」と思って検索を続けてしまう。

これが、情報過多の最も典型的なパターンです。

この心理は、“後悔を避けたいバイアス”(Regret Aversion)とも関係しています。

「間違いたくない」「もっと良い選択肢があるかも」という不安が、

無限検索ループを生み出すのです。

💡修正のポイント

- “十分に良い”基準(サティスファイシング)を設定する

- 「10分で調べて決める」など、時間制限を設ける

- 「完璧な答え」ではなく、「今の最善解」で行動する

調べ続けることより、行動して修正するほうが速く成長できる。

保存のルールを決める

「あとで読もう」「あとで使おう」と思って保存した情報が、

結局どこにあるのか分からなくなる──これは“安心の錯覚”です。

心理学的には、保存行為そのものが「理解した気になる」ため、

脳が“完了”と誤認してしまうのです(これを「生産性の幻想」とも呼びます)。

💡修正のポイント

- 保存先のルールをきめる(Notion/メモアプリ/フォルダ)など

「複数ツール」はOK。ただし、迷ったときに「この種類の情報はここにある」と思い出せる状態が理想。 - 「フォルダ分けすれば安心」→“検索できる構造”に

細かく分類しすぎると探せなくなる。

検索ワード・タグ・タイトルの統一で“見つけやすさ”を重視。 - 「どれも大事」→“目的一致”を判断基準に

「今の目的に関係あるか?」を軸に残す・消すを決める。

“重要度”よりも“関連性”を優先すると迷いが減る。 - 「削除するのが不安」→“削除フォルダ”を作る

いきなり消さず、“一時退避”のフォルダを設けると心理的負担が減る。

1週間後に中身を確認して、本当に不要なら削除。

おすすめは、時間経過で自動削除されるメモを活用すること(Appleメモ や Google Keepなど)。

💬 Q&Aまとめ

| 勘違い | 問題点 | 改善策 |

|---|---|---|

| 情報は多いほど良い | ノイズ増加で判断低下 | 情報を減らして“濃度”を上げる |

| 完璧に調べたい | 決断が遅れ行動が止まる | “十分に良い”基準で即決 |

| 保存して安心 | 未処理が溜まり疲弊 | 保存先ルールを決める |

次は、この記事のまとめパートです。

これまで紹介した内容を整理し、明日から実践できる“再現可能な情報整理のフレーム”を提示します。

まとめ|情報は“増やす”より“価値を濃くする”

ここまで、「情報過多」という現代病を心理学の視点から解説してきました。

最後に、記事全体を整理しながら、明日からすぐ実践できる行動の指針をまとめます。

基本フレームの再掲:目的 → 基準 → 時間 → 出口

情報に流されず、価値を濃くするための最小フレームがこちらです。

| ステップ | 意図 | 実践例 |

|---|---|---|

| ① 目的 | 何のために情報を集めるのかを一句で明確にする | 「今日は記事構成を整えるために調べる」 |

| ② 基準 | 何を採用・除外するかのルールを先に決める | 「古い情報・体験談系は除外」など |

| ③ 時間 | 集中して扱う時間を決め、終わりを作る | 25分収集 → 10分要約 → 5分決定 |

| ④ 出口 | 情報を使う場所・形式を固定する | 「ネット情報はEvernote」「アイディアメモはGoogle keepa」など |

この4ステップを意識するだけで、

「情報を探して終わる人」から「情報を使って動く人」へと変わります。

💬 情報整理のゴールは“検索の上手さ”ではなく、“活用の速さ”。

最初の一歩:通知の白リスト化と40分枠から始める

「今日から何をすればいいの?」という人は、まず次の2つから始めてください。

🔹ステップ1:通知の白リスト化

- 必要なアプリだけ通知ON(LINE・仕事アプリなど)

- SNS・ニュース・ショッピングはOFFにしてみる

→ 1日で思考ノイズが半減します。

🔹ステップ2:40分枠で情報を扱う

- 25分で調べる → 10分で要約 → 5分で決定

→ 情報を「終わらせる単位」ができることで、脳が安心し、集中力が戻ります。

💬 情報の洪水を止めるには、“遮断”よりも“区切り”が効く。

明日ではなく今日:結果はその日のうちに体感できる

情報過多対策の効果は、たった1日で実感できます。

なぜなら、脳は「減った情報量」にすぐ反応し、

翌朝にはすでに集中・判断・気分の軽さが戻るからです。

💡この記事の総まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 情報過多の本質 | 脳の処理限界を超えた「認知のオーバーフロー」 |

| 疲労の原因 | 認知負荷・決定疲れ・注意の分散 |

| 心理的背景 | FOMO・完璧主義・コントロール欲 |

| 対策の軸 | 目的→基準→時間→出口 の4ステップ |

| 実践例 | 通知白リスト・40分法 |