「なぜ“気になる”と止まらなくなるのか?」──そんな経験、ありませんか?

SNSをつい見続けてしまう、YouTubeの「あと1本だけ」が止まらない、勉強も気づけば深掘りしてしまう…。

実はそれ、脳の“知りたい”スイッチ=情報ギャップ理論が関係しています。

人は「知っていること」と「知らないこと」の“ちょうど中間”で、最も強い好奇心を感じる生き物。

この記事では、その心理メカニズムの正体をわかりやすく解説しながら、

- なぜ気になるのか?

- SNSやニュースが止まらない理由

- 好奇心をうまく使って勉強や仕事のやる気を上げる方法

- 情報過多時代に「知りたい衝動」をコントロールするコツ

といったテーマを順に紹介していきます。

「気になる」を悪者にせず、味方に変えるヒントがきっと見つかるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

情報ギャップ理論とは?「知らないこと」が人を動かす心理メカニズム

私たちは、日常の中でふと「これってどういうことだろう?」と“気になる”瞬間を経験します。

実はその瞬間、脳の中で強い動機づけが生まれています。

この「知りたくなる欲求」を説明するのが、情報ギャップ理論(Information Gap Theory)です。

情報ギャップ理論の定義と提唱者(ジョージ・ローヴェンスタイン)

この理論は、行動経済学者ジョージ・ローヴェンスタイン(George Loewenstein)によって提唱されました。

彼は、人間の行動が「お金」や「損得」だけではなく、“情報”そのものに価値を感じて動くことを明らかにしました。

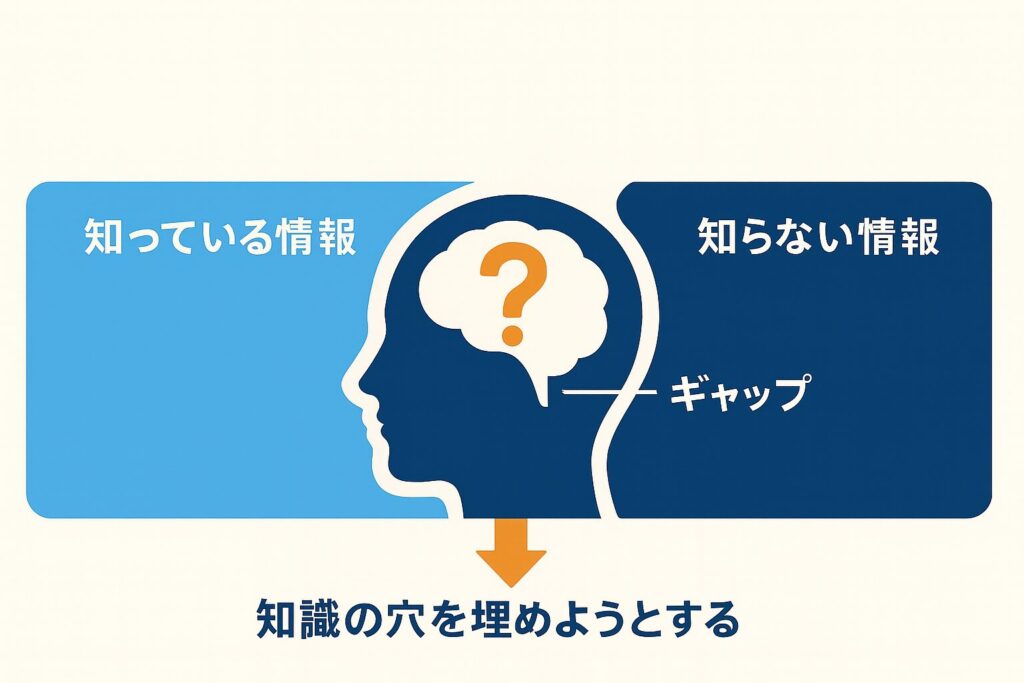

定義:

「人は“自分が知らないこと”を自覚したときに、知りたいという心理的な欲求(好奇心)が生まれる」

つまり、知識に“穴(ギャップ)”ができた瞬間に、それを埋めたくなる衝動が起こるということです。

たとえば──

- クイズ番組で答えが出る直前が一番ワクワクする

- 「続きはWebで」というフレーズについクリックしてしまう

- 「まだ知らないことがある」と思うと調べたくなる

これらはすべて、情報ギャップ理論の働きによるものです。

人は“知っていることと知らないことの間”で最も好奇心が高まる

ローヴェンスタインは実験を通じて、好奇心が最も強くなるのは「知っていることと知らないことのちょうど中間」であることを示しました。

- まったく知らないこと:興味を持ちにくい

- 完全に知っていること:退屈を感じる

- “あと少しで分かりそう”なとき:最も知りたくなる

つまり、人は「もう少しで分かる」という曖昧な状態に強く惹かれるのです。

この状態が、記事タイトル・動画・広告などでよく利用される「気になる設計」の心理的な核になっています。

「情報の穴」を埋めたくなる脳の仕組み(ドーパミンと報酬系)

「知らないことを知りたい」という欲求は、脳の報酬系(ほうしゅうけい)という領域で生まれます。

ここでは、ドーパミンという神経伝達物質が放出され、快感やモチベーションを生み出します。

- 「あと少しでわかりそう」と感じたとき

- 「謎が解けた!」と理解できた瞬間

このとき、脳は報酬を得たように喜びを感じます。

つまり、知識を得ることそのものが報酬(ごほうび)として働くのです。

これが、私たちが無意識のうちに情報を求めてしまう理由。

人は理屈ではなく、脳の快感システムによって「知りたい」に突き動かされているのです。

💡まとめ:情報ギャップ理論のポイント

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 提唱者 | ジョージ・ローヴェンスタイン |

| 核となる考え方 | 「知らないことを自覚すると、知りたいという欲求が生まれる」 |

| 好奇心が強まる条件 | 知っていることと知らないことの“中間”にあるとき |

| 脳の仕組み | ドーパミンが報酬として働き、「知ること」が快感になる |

この理論を理解すると、「なぜ人は“気になる”と止まらなくなるのか?」という日常の行動が、単なる習慣ではなく心理的メカニズムであることが見えてきます。

なぜ人は“気になる”と止まらなくなるのか──好奇心が生まれる瞬間

「気になる」「つい調べてしまう」「もう一度見たくなる」──。

この“止まらない感覚”には、脳の中で起きている心理的なメカニズムがあります。

情報ギャップ理論をベースに、その正体を3つのステップで見ていきましょう。

①“気になる”とは脳が不快な未完了状態に反応している

人が「気になる」と感じるとき、実は脳は不快な未完了状態を経験しています。

これは「早く終わらせたい」「スッキリしたい」という反応であり、好奇心の裏側には軽いストレスがあるのです。

たとえば──

- クイズの答えが出る直前にソワソワする

- メッセージの「既読スルー」が気になる

- ドラマの“続き”をすぐ見たくなる

これらはすべて、「情報が欠けている状態」が続くことに対する脳の違和感反応です。

人間の脳は「不完全なものを完全にしたい」という傾向を持っており、この反応が好奇心の原動力になっています。

②ツァイガルニク効果との関係:「途中で終わる」と記憶が強化される理由

この現象を裏付けるのが、心理学者ブリューマ・ゼイガルニクによる実験です。

彼女は、被験者に複数の課題を行わせたところ、未完了の課題の方が記憶に残りやすいことを発見しました。

これが有名なツァイガルニク効果(Zeigarnik Effect)です。

つまり、人は「途中で止まったもの」を無意識に記憶し続け、

それを完結させたい衝動を感じるようにできています。

そのため──

- 中途半端な情報

- 解答が伏せられた問題

- 次回予告で終わる物語

これらは強力に記憶に残り、“気になるループ”を生み出します。

③情報ギャップが“心のもやもや”を生むメカニズム

情報ギャップ理論では、「知っていること」と「知らないこと」の差(ギャップ)が生じた瞬間、

脳は「この差を埋めろ」という警報信号を出すと考えられています。

このとき、脳内では次のような流れが起こります:

- ギャップの発見:「知らないこと」に気づく

- 認知的不快:「このままだと気持ち悪い」と感じる

- 探索行動:調べる・考える・クリックする

この一連の反応が「気になる」という感情です。

人は理性で「もう見なくていい」と思っても、脳の報酬系が“解決したい衝動”を生み出してしまうのです。

💡まとめ:好奇心は「不完全さを解消するエネルギー」

- “気になる”とは、脳が感じる未完了のストレス反応

- 未完了の情報は記憶に残りやすく、思考を引きつける

- 情報ギャップが広がると、「もやもや」を解消したくなる

つまり、好奇心は単なる興味ではなく、不完全さを完全にしたいという人間の本能的エネルギーなのです。

SNS・動画・ニュースが止められない理由──情報ギャップが仕掛けられている

SNSを開くと、つい次の投稿を見てしまう。

YouTubeでは「あと1本だけ」が止まらない。

ニュースアプリでは、見出しを追っているうちに30分経っていた──。

こうした“止まらない”体験の裏側には、情報ギャップ理論を応用した仕掛けがあります。

現代のデジタルコンテンツは、私たちの好奇心のスイッチを意図的に押すように設計されているのです。

コンテンツの“未完構造”が次のクリックを誘う「カリオシティ・ループ」

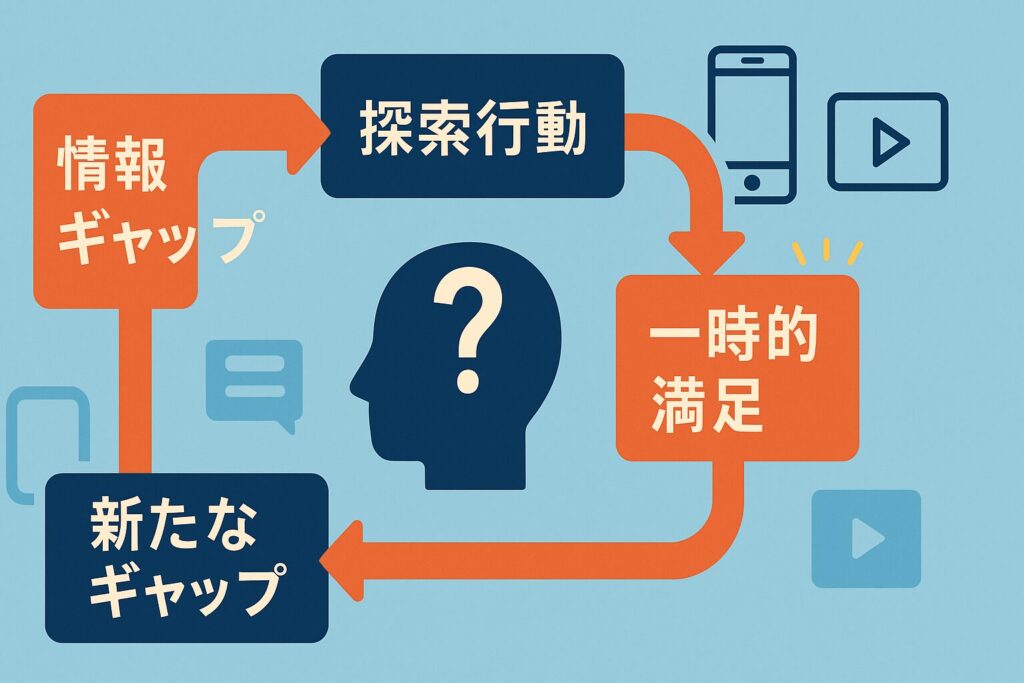

「カリオシティ・ループ(Curiosity Loop)」とは、

情報ギャップ → 探索行動 → 一時的満足 → 新たなギャップ

というループが延々と続く仕組みのこと。

SNSや動画プラットフォームは、この好奇心の循環を利用しています。

たとえば:

- YouTubeのサムネイルに「衝撃の結末」

- Twitterのスレッドで「続きは下のポストで」

- TikTokの短編動画で「次回が気になる展開」

どれも“情報の欠片だけ”を提示して、「続きを見たい」という欲求を刺激します。

これがドーパミンの報酬回路を動かし、脳が「もう1回!」と命令を出すのです。

その結果、人は「気づいたら1時間経っていた」という状態に陥ります。

まさに、“情報中毒”の温床がこのカリオシティ・ループです。

「続きはWebで」「次回予告」に共通する心理的トリガー

テレビCMの「続きはWebで」やドラマの「次回予告」も、情報ギャップ理論の応用例です。

中途半端な形で情報を区切ることで、未完了感を意図的に生み出しています。

このトリガー(引き金)は次の3つに分解できます:

- 欠落:あえて全部を見せず、情報に“穴”を作る

- 曖昧:「え、どうなるの?」と想像させる余地を残す

- 予告:「次がある」という期待を生む

これにより、視聴者の脳は「情報が途中だ」と判断し、自然に探索モード(search mode)に入ります。

結果として、次のクリック・視聴・検索へと行動がつながるのです。

好奇心を刺激する設計が“注意経済”の中心にある

現代のインターネットは「アテンション・エコノミー(注意経済)」と呼ばれる構造で動いています。

つまり、人の“注意”が経済的価値を生む時代。

SNSやニュースサイト、動画サービスは、ユーザーの注意を長く引きつけることで収益を上げています。

そのために使われるのが、まさに情報ギャップ理論なのです。

- “気になる”タイトル(釣りタイトル)

- 一部だけ公開された情報(ティーザー広告)

- “あと少しでわかる”構成(クリック誘導)

これらはすべて、「脳にギャップを作る=行動を誘発する」という心理設計です。

注意経済では、どれだけ情報を与えるかではなく、

どれだけ「気にさせる」かが勝負なのです。

💡まとめ:私たちは「情報ギャップの上」で生きている

- SNSや動画は、未完構造で脳をループに引き込む

- 情報ギャップは「知りたい衝動」を意図的に作り出す

- 現代社会では、注意=お金。好奇心が奪い合われている

つまり、SNSが止められないのは意志が弱いからではなく、

人間の脳の仕組みそのものが巧みに利用されているのです。

勉強・仕事に活かす「情報ギャップ理論」──やる気を引き出す仕組みづくり

ここまでの話を聞くと、情報ギャップ理論は「誘惑の仕掛け」に使われているように思えるかもしれません。

しかし実はこの理論、勉強・仕事・習慣化などにも応用できます。

「知りたい」という本能を自分の味方にすれば、モチベーションを自然に高めることができるのです。

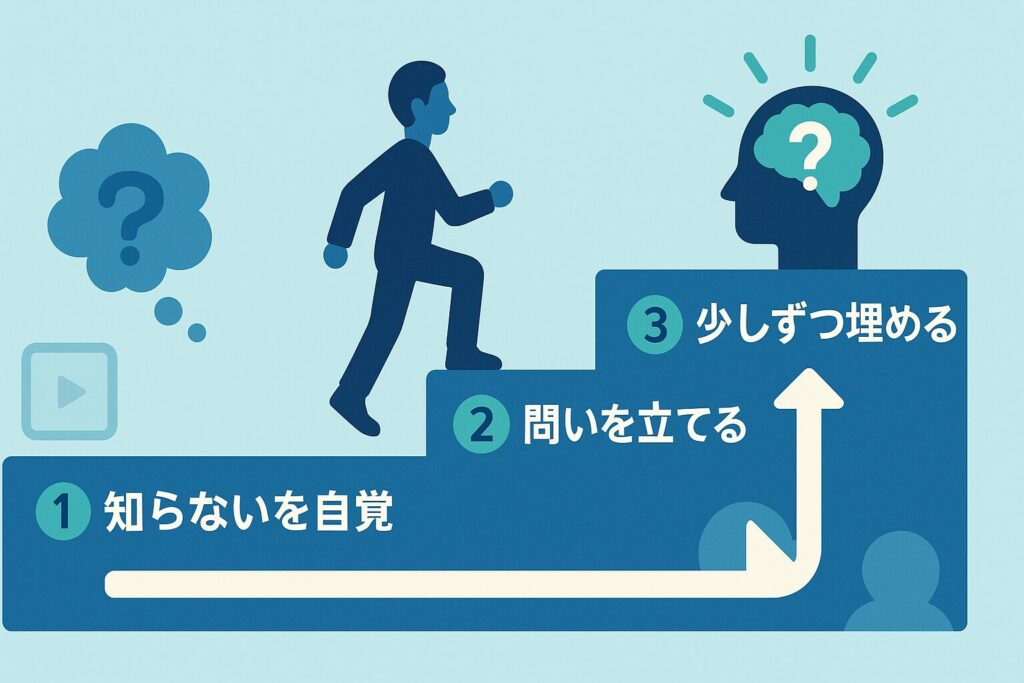

「知らない」を自覚することが学びを促す

学習心理学の研究では、「自分が何を知らないか」を意識したときに最も学習意欲が高まることが分かっています。

これが、情報ギャップ理論の基本構造です。

たとえば──

- まったく知らない分野の勉強は退屈で続かない

- でも、「あと少しで理解できそう」と感じると、急に集中できる

この“あと少し”の状態こそが、情報ギャップの黄金ゾーン。

脳が「知識の穴を埋めたい」と感じる状態です。

勉強が続かない人の多くは、このギャップの設定が極端です。

- 難しすぎる:ギャップが大きすぎて興味が湧かない

- 簡単すぎる:ギャップがなくて退屈

大切なのは、「ちょっと難しい」課題を設計することです。

クイズ形式・問いかけが集中力を高める理由

教育現場や自己学習の場でよく使われる「クイズ形式」には、

実は強力な心理的根拠があります。

ローヴェンスタインの実験でも、質問形式にしただけで記憶の定着率が上がることが確認されています。

理由は簡単です。

クイズは「知らないことを自覚させる」構造になっているからです。

脳は“問題”を見た瞬間にギャップを認識し、答えを得ようと集中します。

たとえば勉強では、

- まず自分で「答えを考える」

- その後に「正解を知る」

という流れにするだけで、理解の深さが数倍変わるのです。

これは「テスト効果」とも呼ばれ、記憶を強化する最も効果的な方法のひとつです。

小さな“情報ギャップ”を設計すると、やる気が続く

モチベーションは「大きな成果」ではなく、小さな進捗から生まれます。

脳は「もう少しで終わる」「あと少しで分かる」という瞬間に最もドーパミンを放出します。

つまり、やる気を保つコツは「少し足りない状態を作ること」。

実践ステップ:

- 今日やる範囲を“少しだけ未完”にして終える

→ 「続きが気になる」状態を次の日に残す - タスクを分割して“あと一歩”を見せる

→ 完了の快感を繰り返し得られる - 学習ログを可視化して“小さな進歩”を実感する

→ ギャップが埋まる快感が習慣化につながる

このように、情報ギャップを意図的に設計することで、好奇心とやる気の両方を維持できるのです。

💡まとめ:知識の“穴”を敵ではなく味方にする

- 「わからないこと」があるほど、脳は活性化する

- クイズ・問いかけ・進捗の“途中”が集中を生む

- 未完の状態を少し残すことで、モチベーションが続く

勉強や仕事のやる気が続かないときは、

「全部やろう」とするよりも、“あと少し足りない”状態で終えるのがコツです。

それが、脳の自然なしくみを利用したモチベーション維持の方法なのです。

「気になる」をコントロールする方法──情報過多時代の好奇心マネジメント

ここまで見てきたように、「気になる」=脳の自然な反応です。

しかし、現代ではあまりに多くの情報があふれており、

その「気になる」がストレスや不安を生むことも少なくありません。

この章では、“好奇心を自分でコントロールする方法”を解説します。

ポイントは「どの情報に反応するかを選ぶ力」を育てることです。

情報ギャップが「不安」や「焦り」に変わるとき

本来、好奇心はポジティブなエネルギーです。

しかし、情報ギャップが過剰になると、脳は「探索」よりも「不安」に傾きます。

たとえば:

- SNSで「自分だけ知らない話題」に焦る

- ニュースで「まだ知らないリスク情報」に不安を感じる

- 他人の成功情報を見て「自分は遅れている」と思う

これらはすべて、「情報ギャップ」が恐怖や比較意識として作用している状態です。

人間の脳は「分からないこと=危険かもしれない」と判断しやすく、

本能的に“埋めたくなる”のです。

しかし、現代社会では情報の量が膨大なため、

全部埋めようとすると永遠に満たされないという paradox(逆説)が起こります。

ここで必要なのは、「どのギャップを埋めるべきか」を見極める選択力です。

知りたい衝動を抑える4つの方法(距離・制限・再解釈・仮説)

「気になる」を完全に消すのは難しいですが、

衝動を“整理”して扱うことはできます。

以下の4つの方法が効果的です。

① 距離を取る(Physical Distance)

まずは、情報との距離を物理的に置くこと。

スマホを別の部屋に置く、SNS通知を切る、ニュースチェック時間を決めるなど。

距離ができると、脳の「ギャップを埋めたい」反応が一時的に弱まります。

② 制限する(Time Limit)

次に、情報収集の“範囲”と“時間”を決める。

「今日は30分だけ調べる」「1つのテーマに絞る」など、

情報探索を“完結できる範囲”に制限することで、

未完の不安をコントロールしやすくなります。

③ 再解釈する(Cognitive Reframe)

最後に、「知らない=不安」ではなく、

「知らない=余白」と捉え直すこと。

「全部知らなくていい」「知らないから面白い」という視点を持つことで、

ギャップをポジティブに扱えるようになります。

④ 仮説で一時的に埋める(Temporary Hypothesis)

どうしても“気になって仕方がない”ときには、

「仮説を立てて一時的に埋める」のも有効です。

人の脳は「不完全な情報」にストレスを感じますが、

「とりあえずこうかもしれない」という仮の理解を置くことで、

脳が「一旦落ち着いた」と判断し、不安が和らぎます。

たとえば:

「あの人が返信しないのは、忙しいのかもしれない」

「この現象は、条件AかBのどちらかだろう」

このように“仮の答え”を置くだけで、情報の空白を一時的に閉じることができます。

ただし、仮説は「確定」ではなく「保留」として扱うのがポイント。

新しい情報が入ったら柔軟に修正しましょう。

この方法は、思い込みを防ぎながら、

「わからない状態」を安全に保つための知的な防衛策になります。

情報を“選ぶ力”が心の余白を取り戻す

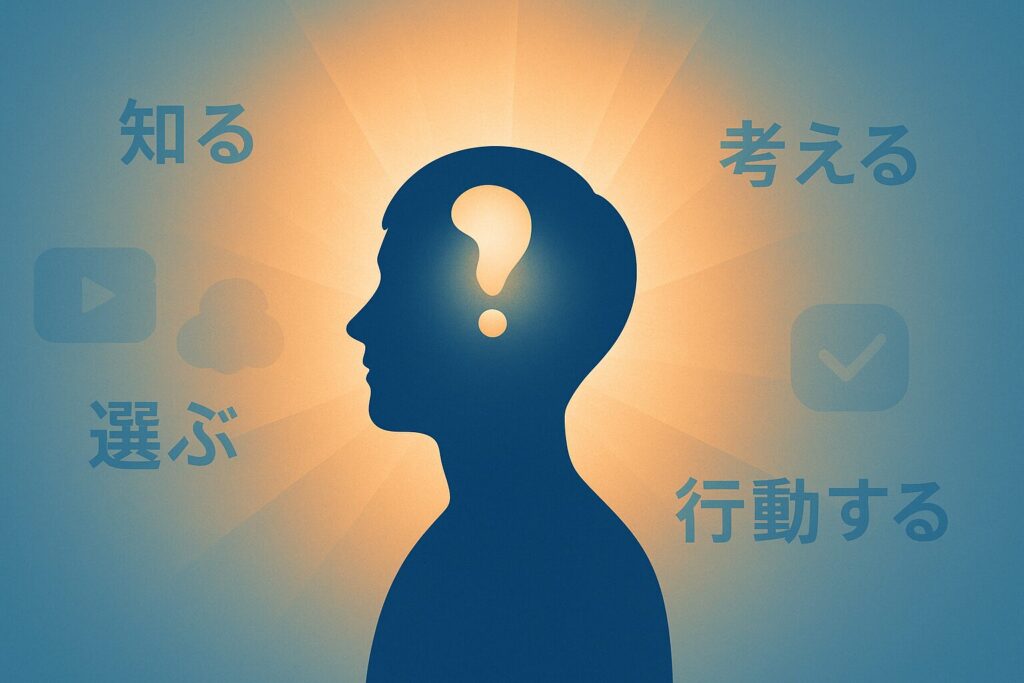

現代社会では、「何を知るか」よりも、

「何を知らないままでいるか」の方が、精神的な安定を左右します。

情報ギャップをすべて埋めようとするのは不可能。

だからこそ、自分にとって本当に必要な情報だけに焦点を当てることが大切です。

次のような質問を自分に投げかけてみてください:

- この情報は「自分の行動」に関係があるか?

- 知ったあと、私は“安心”するか“焦る”か?

- これは“今の自分”に必要なことか?

この問いを通して、情報との関係を再構築することができます。

結果として、「知らなくてもいいこと」を手放す勇気が、

心の余白と集中力を取り戻す鍵になります。

💡まとめ:情報に振り回されず、「好奇心を選ぶ」時代へ

- 情報ギャップは使い方次第で「探究心」にも「不安」にもなる

- 距離・制限・再解釈・仮説の4つの方法で、知りたい衝動を整理できる

- 「何を知らないままでいるか」を選ぶことが、現代の知的成熟

つまり、これからの時代に必要なのは、

“知識量”ではなく“情報との距離感”をデザインする力です。

まとめ|“気になる”の正体を理解すれば、好奇心はあなたの味方になる

ここまで見てきたように、「気になる」という感情は、

単なる“興味”ではなく、人間の認知構造と脳の報酬システムが生み出す自然な反応です。

そして、その仕組みを理解すれば、好奇心はあなたの行動を支える強力な味方になります。

情報ギャップ理論が教える「知りたい欲求」の本質

情報ギャップ理論(ジョージ・ローヴェンスタイン)は、

「人は知らないことを自覚したときに、知りたいという欲求が生まれる」

という人間心理の基本法則を明らかにしました。

好奇心が高まるのは、“知っていること”と“知らないこと”の中間。

完全な無知でも、完全な理解でもなく、

“あと少しでわかりそう”という中間点が、最も脳を活性化させます。

このとき、脳内ではドーパミンが放出され、

情報を得た瞬間に「快感」が生まれます。

つまり、知識を得ること自体が報酬になっているのです。

好奇心を敵ではなく、行動を促す“エネルギー”として使う

現代では、SNSやニュースが情報ギャップを刺激しすぎて、

「気になる」が不安や焦りに変わることもあります。

しかし、本来の好奇心は、行動を起こすためのポジティブな原動力です。

たとえば:

- 勉強で「あと少し理解できそう」と思った瞬間に集中力が上がる

- 仕事で「まだ改善できる」と思えたときに創造性が生まれる

- 趣味で「知らない世界を知りたい」と感じると人生が豊かになる

これらはすべて、情報ギャップが生み出す前向きな推進力。

「気になる」を正しく扱えば、モチベーションは自然に続いていきます。

今日からできる「気になる心理」の賢い付き合い方

最後に、日常で好奇心を“味方”にするためのポイントをまとめましょう。

🔹ステップ1:意識する

「なぜ気になるのか?」を自覚するだけで、衝動を客観視できる。

脳の自動反応を“気づき”で整える。

🔹ステップ2:選ぶ

情報をすべて追わず、「今の自分に必要なギャップ」だけを選ぶ。

SNSやニュースも、“追う情報を限定”するだけで心が軽くなる。

🔹ステップ3:活かす

「知らない」をモチベーションに変えよう。

勉強・仕事・創作において、「あと少しでわかる」状態を自分で設計する。