「ダイエット中なのにお菓子を食べてしまう…」「貯金したいのに買い物してしまう…」こんな経験はありませんか?

実はこれ、人が本能的に“即時報酬(今すぐのご褒美)”に弱く、遅延報酬(将来の成果)を選ぶのが苦手だからなんです。

本記事では、行動経済学の「現在バイアス」、フロイトの「快楽原則と現実原則」、カーネマンの「システム1と2」といった心理学の理論をもとに、なぜ人は誘惑に流されるのか、その仕組みを分かりやすく解説します。

さらに、スマホ依存や買い物欲に打ち勝ち、遅延報酬を選べるようになる具体的な方法も紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

即時報酬と遅延報酬とは?わかりやすい定義と違い

私たちが日常で何かを選ぶとき、しばしば 「今すぐ欲しいご褒美」 と 「将来のために我慢して得られる成果」 のどちらを取るかで迷います。

心理学ではこれを 「即時報酬」と「遅延報酬」 と呼びます。

即時報酬の意味|今すぐ得られるご褒美や快楽

- 即時報酬とは、その場ですぐに手に入るご褒美や快楽のこと。

- 例:お菓子を食べる、SNSの通知をチェックする、ゲームで遊ぶ。

- 「今この瞬間に気持ちよくなりたい」という衝動に直結しています。

遅延報酬の意味|待つことで得られる大きな成果

- 遅延報酬とは、一定の時間を我慢してから手に入る、より大きな成果のこと。

- 例:ダイエットの成功、貯金で得られる安心感、資格取得でのキャリアアップ。

- 「未来のために今は我慢する」ことで、より大きなメリットが得られるのが特徴です。

2つの違いを日常例で解説(ダイエット・貯金・勉強)

わかりやすく日常のシーンで比べてみましょう。

- ダイエット

- 即時報酬:ケーキを食べて一瞬幸せになる

- 遅延報酬:食べるのを我慢して、数か月後に健康的な体型を手に入れる

- 貯金

- 即時報酬:その場で欲しい服を買う

- 遅延報酬:我慢してお金を貯め、将来の安心や大きな買い物に備える

- 勉強

- 即時報酬:遊んでリラックスする

- 遅延報酬:勉強を続けて資格や進学で成果を得る

なぜ人は即時報酬に流されやすいのか|心理学で解説

頭では「将来のために我慢したほうがいい」と分かっていても、つい目先の誘惑に負けてしまうことは誰にでもあります。

この「なぜ我慢できないのか?」という疑問には、心理学や脳科学の研究が深く関わっています。

マシュマロ実験に見る「待てない心理」

スタンフォード大学のウォルター・ミシェルが行った「マシュマロ実験」では、

子どもに「今すぐマシュマロ1個を食べる」か「15分待てば2個もらえる」かを選ばせたところ、多くの子どもは目の前のマシュマロを我慢できませんでした。

当時の追跡調査では、待てた子どもは将来の学業や健康、収入面で良い結果を残す傾向が見られた一方、待てなかった子どもは衝動的な選択が多く、長期的な成果につながりにくい傾向が指摘されました。

このことから「人はもともと“待つこと”が苦手で、自己制御力が人生の成功に影響する」と考えられました。

ただし、後の研究ではいくつかの批判や修正も加えられています。

- 待てるかどうかは、家庭環境や経済状況などの影響も大きい

- 子どもが「研究者を信じていいのか? 本当に2個もらえるのか?」と判断して行動した可能性もある

- 文化や時代の違いによって、結果が必ずしも再現されるわけではない

つまり、マシュマロ実験は「自己制御が大切だ」ということを分かりやすく示す象徴的な研究です。

ただし、「待てる力があれば必ず成功できる」といった単純な結論にはつながらない点に注意が必要です。

現在バイアスと双曲割引|未来より今を重視してしまう理由

心理学・行動経済学では、人が即時報酬を選びやすい傾向を説明する理論がいくつもあります。

- 現在バイアス(Present Bias)

→ 人は「未来の大きな利益」よりも「今の小さな利益」を過大評価してしまう。

→ 例:来月の健康診断よりも、今日のスイーツの満足感を優先。 - 双曲割引(Hyperbolic Discounting)

→ 未来の報酬を「割引」して考えてしまい、遠い未来ほど価値を低く見積もる。

→ 例:1年後の1万円より、明日の9,000円を選んでしまう。

これらは「人間は理性的に未来を選べない仕組みを持っている」ということを示しています。

脳科学の視点|ドーパミンと前頭前野の役割

即時報酬に弱い理由は脳の仕組みにもあります。

- 報酬系

→ 「欲しい!」と感じると、ドーパミンが分泌されて快感が強化される。

→ そのため、スマホ通知・ゲーム・甘いものなどに強く惹かれてしまう。 - 前頭前野

→ 将来を見通して衝動を抑える役割を持つ脳の部位。

→ しかし疲れていたりストレスが高いと、この働きが弱まり誘惑に負けやすくなる。

つまり、人は本能的に即時報酬を選びやすく、理性で抑えるのは実は大変な作業なのです。

フロイトの快楽原則と現実原則で理解する報酬選択

即時報酬と遅延報酬の違いを理解するうえで、心理学の古典であるフロイトの理論を参考にするとイメージしやすくなります。

フロイトは心を「イド・自我・超自我」という3つの働きで説明しました。

イド=快楽原則に従う心(欲求に直結する即時報酬)

- イド(Id)は「本能的な欲求」を司る部分。

- 「気持ちいいことを今すぐしたい!」という衝動に従います。

- 例:お菓子を見たらすぐ食べたい、ゲームをやりたい、SNSを開きたい。

- これはまさに即時報酬を求める心です。

自我=現実原則に基づく心(衝動を抑えて遅延報酬を選ぶ)

- 自我(Ego)は、イドの欲求をコントロールし、現実に合わせて調整する部分。

- 「今は我慢すれば、後でより大きな成果が得られる」と考えられる。

- 例:ダイエット中だからケーキは我慢する、勉強を優先して遊びは後にする。

- これは遅延報酬を選べる心の働きです。

超自我=道徳や理想の自己(「こうすべき」という規範の力)

- 超自我(Superego)は、社会的ルールや道徳、理想の自分像を内面化した部分。

- 「こうあるべき」「これは悪いこと」という価値観を心に刻みます。

- 例:「無駄遣いはよくない」「健康的に生きるべきだ」。

- 遅延報酬の選択を後押しすることもあれば、強すぎると自分を責めすぎる原因にもなります。

快楽原則=即時報酬、現実原則=遅延報酬という対応関係

フロイトの言葉でいうと、

- 快楽原則=「欲望のままに今すぐ満たす」=即時報酬

- 現実原則=「社会や未来を考えて欲望を抑える」=遅延報酬

このように整理すると、古典心理学と現代の「即時報酬/遅延報酬」の研究がつながって見えてきます。

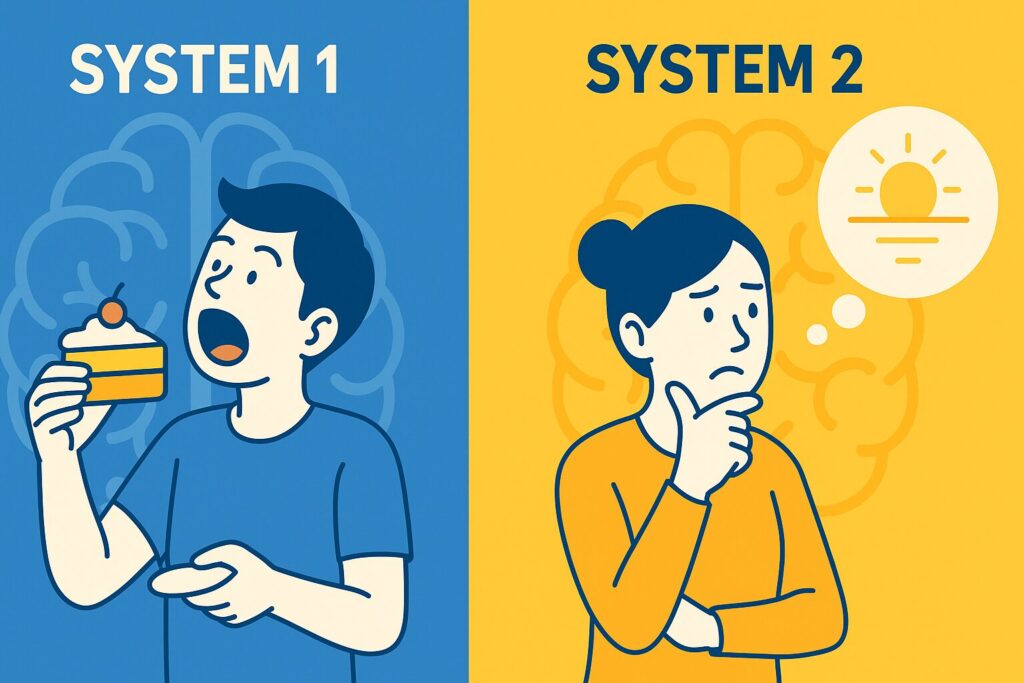

システム1とシステム2|脳の二重プロセスで考える意思決定

行動経済学者ダニエル・カーネマンは著書『ファスト&スロー』で、私たちの思考には 「システム1」と「システム2」 という2種類のモードがあると説明しました。

これは「即時報酬と遅延報酬のどちらを選ぶか」にも大きく関わっています。

システム1=直感・感情に基づく即時的な判断

- システム1は、素早く直感的に反応する思考モード。

- 感情や衝動に左右されやすく、深く考えずに「今すぐの快楽」を選びやすい。

- 例:ダイエット中でも「おいしそう!」と思った瞬間にケーキを食べてしまう。

システム2=理性・論理に基づく計画的な判断

- システム2は、時間をかけてじっくり考える思考モード。

- 論理的に比較し、将来の利益を優先できる。

- 例:ケーキを食べたい気持ちを抑え、「来月の健康診断のために我慢しよう」と考える。

即時報酬に弱いシステム1と、遅延報酬を支えるシステム2

- システム1 → 即時報酬に直結(衝動的・感情的な判断)

- システム2 → 遅延報酬の選択を後押し(冷静・計画的な判断)

- この2つのモードは常にせめぎ合っており、どちらが優位になるかで行動が決まる。

誘惑に負けるのは「システム1が優位になる瞬間」

- 疲れているとき、ストレスが高いときは、システム2の働きが弱まり、システム1が優位になりやすい。

- その結果、「理性では分かっているけど、つい食べてしまった/遊んでしまった」という行動につながる。

即時報酬と遅延報酬の違いを理解するメリット

「なぜ人は目先の誘惑に弱いのか?」を心理学で学ぶことは、単なる知識ではなく実生活に役立つヒントになります。

ここでは、即時報酬と遅延報酬の違いを理解することで得られるメリットを整理してみましょう。

自分の行動パターンを客観視できる

- 「なぜダイエットに失敗するのか?」「なぜ貯金できないのか?」と悩むとき、人間の脳の仕組みや心理的バイアスが影響していると理解できれば、必要以上に自分を責めなくて済みます。

- 行動を客観的に見直せると、改善策も立てやすくなります。

三日坊主や先延ばし癖の原因がわかる

- 新しい習慣が続かないのは、即時報酬に流されやすい脳の性質によるもの。

- 例:

- 勉強よりもスマホを優先してしまう

- 貯金よりも買い物を優先してしまう

- この仕組みを理解すると、「三日坊主=性格の問題」ではなく「誰にでも起こる心理現象」として受け止められます。

長期的な成功(キャリア・健康・投資)に役立つ

- 遅延報酬を意識できると、人生全体での成果につながりやすいです。

- 具体例:

- キャリア:短期的な楽しさよりも、スキルアップや資格取得を優先できる

- 健康:飲酒や暴食よりも、運動・食事管理を選べる

- 投資・お金:浪費を抑えて、将来の資産形成につなげられる

- 即時報酬と遅延報酬の仕組みを知ることは、目先の行動を未来の成果に結びつける力を高めるのです。

誘惑に弱い人の特徴と「即時報酬中毒」のリスク

即時報酬は誰にとっても魅力的ですが、あまりに強く依存してしまうと「即時報酬中毒」ともいえる状態になります。

ここでは、現代社会で特に多い例や特徴を見ていきましょう。

スマホやSNS依存|現代の即時報酬

- スマホの通知やSNSの「いいね」は、小さな報酬が即時に得られる仕組みになっています。

- その結果、つい手が伸びてしまい、気づけば何時間も浪費してしまうことも。

- これは「マシュマロ実験のマシュマロ」が現代版では「スマホ通知」になったようなものです。

買い物・ギャンブル・食欲に弱い心理

- 買い物:欲しい物を今すぐ手に入れる快感が強すぎて、貯金や将来の計画を後回しにしてしまう。

- ギャンブル:当たるかどうかの刺激そのものが即時報酬になり、やめられなくなる。

- 食欲:お菓子やジャンクフードなど、手軽に快楽が得られる食品は「即時報酬の代表例」。

自制心が低下すると悪循環が起こる

- 即時報酬に偏った生活は、習慣の悪循環を招きます。

- 例:

- 夜更かししてスマホ → 睡眠不足で自制心が低下 → 翌日も誘惑に負けやすい

- 暴飲暴食 → 体調不良でストレス増大 → 再び食べ過ぎに走る

- このように、即時報酬に弱いとさらに自制心が削られ、負のスパイラルに陥る危険があります。

どうすれば遅延報酬を選べるのか|克服のための方法

「分かっていてもつい誘惑に負けてしまう…」というのは人間ならよくあることです。

大切なのは、自分を責めるのではなく、遅延報酬を選びやすくする工夫を取り入れること。

ここでは心理学や行動科学に基づいた克服のヒントを紹介します。

小さな遅延報酬から練習する(貯金・運動)

- いきなり大きな我慢をするのは続きません。

- まずは 「小さな待つ体験」 を積み重ねましょう。

- 例:コンビニで甘い飲み物を買わずに100円を貯金箱へ

- 例:エレベーターではなく階段を使い、健康という遅延報酬を得る

- 「待てた!」という体験を繰り返すと、自己制御が少しずつ強化されます。

環境を工夫して即時報酬を遠ざける(ナッジ理論)

- 人の意思は環境に左右されやすいもの。

- ナッジ理論(選択を後押しする仕組み作り)を使えば、無理なく遅延報酬を選べます。

- 例:お菓子を見えるところに置かない

- 例:給料から自動的に貯金口座へ振り分ける

- 例:スマホの通知をオフにする

- 「我慢する」のではなく「目に入らない工夫」をすることがポイントです。

自制心は鍛えられる|意志力を筋肉のように育てる

- 心理学者ロイ・バウマイスターは、意志力は筋肉のように使えば疲れるが鍛えれば強くなると提唱しました。

- 小さな自己制御を積み重ねると、徐々に「待つ力」が育ちます。

- 例:

- 姿勢を正す習慣

- 食後すぐに片付ける習慣

- こうした小さな行動でも「自己制御のトレーニング」になります。

グリット(やり抜く力)を高める工夫

- アンジェラ・ダックワースが提唱したグリット(Grit)=やり抜く力は、長期目標を支える重要な要素。

- グリットを高めるコツ:

- 自分の価値観や目的とつながる目標を選ぶ

- 小さな成功体験を積むことで粘り強さを養う

- 遅延報酬を選ぶ力は「やり抜く力」と直結しています。

まとめ|即時報酬と遅延報酬を理解すれば誘惑に勝てる

ここまで見てきたように、人が目先の誘惑に弱いのは、人間の脳や心理の仕組みそのものによるものです。

しかし、心理学を理解し、工夫を重ねることで私たちは誘惑に振り回されず、未来の成果を選び取ることができるようになります。

短期的な快楽と長期的な成果のバランスが大事

- 即時報酬=悪いもの、遅延報酬=良いもの、と単純に分ける必要はありません。

- 短期的な楽しみも人生に彩りを与える大切な要素です。

- 大切なのは「バランス」。大事な目標を崩さない範囲で、即時報酬も適度に取り入れましょう。

心理学史から最新研究までを理解すると納得感が深まる

- フロイトの快楽原則と現実原則(イド・自我・超自我)

- カーネマンのシステム1とシステム2

- 行動経済学の現在バイアスや双曲割引

これらを知ることで、「なぜ自分は誘惑に弱いのか」を多角的に理解できます。

日常に活かせる小さな習慣から始めよう

- 即時報酬に勝つには、大きな我慢よりも小さな練習が効果的です。

- 例:通知をオフにする、100円貯金を続ける、夜1時間だけスマホを触らない。

- 習慣化できれば、自然と遅延報酬を選べるようになり、未来の成果につながります。

💡 まとめると

- 即時報酬=「今すぐの快楽」

- 遅延報酬=「未来の成果」

- 人が誘惑に弱いのは自然なことだが、心理学を知り、工夫すれば克服できる