「なんとなく虚しい」「このままでいいの?」

そんなモヤモヤを感じることはありませんか?

仕事・人間関係・価値観の変化が重なると、

“アイデンティティ・クライシス(自分が分からなくなる状態)” が訪れることがあります。

決して特別な人だけの悩みではなく、30〜50代の大人にも非常に多い心の揺らぎです。

この記事では、

- アイデンティティ・クライシスの意味

- 起きる心理学的な理由

- 揺らぎやすい人の特徴

- 今日からできる乗り越え方3ステップ

- 心を軽くする心理学アプローチ

を、初心者でもわかる形で丁寧に解説します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

アイデンティティ・クライシスとは?意味を初心者向けにわかりやすく解説

アイデンティティ・クライシスとは、

簡単にいうと 「自分の価値観がよくわからなくなる状態」 のことです。

たとえば、

- 今の仕事が本当に自分に合っているのか分からない

- 自分らしさが見えない

- 何をしたいのか分からない

- 他人に合わせてばかりで、自分の意見がなくなってしまった

こうした“迷い”や“空虚感”が重なり、

「やりたいことが分からない」「 どう生きたいか分からない」という感覚に陥る瞬間がアイデンティティ・クライシスです。

自分が「何者かわからない」状態のこと

「何を大切にしたいのか」「どんな生き方をしたいのか」

という自分の軸(価値観・方向性・役割)が見えなくなると、

人は不安になり始めます。

これは故障ではなく、

“自分というシステムの再起動” のようなもの。

パソコンがアップデートの前に再起動するように、

人間も価値観や環境が変わると「自分の再セット」が必要になることがあります。

よくある症状(迷い・空虚感・方向性の喪失)

アイデンティティ・クライシスには典型的な兆候があります。

- 迷いやすくなる(小さな決断にも時間がかかる)

- 空虚感(心がポッカリ空いたような感じ)

- 方向性の喪失(将来のイメージが湧かない)

- 人の意見に流されやすくなる

- 「本当の自分」がどこにいるか分からない

- 自信の低下(今まで普通にできていたことに不安を感じる)

これらが複数あれば、アイデンティティが揺らいでいるサインです。

特に、

空虚感+将来の迷い

の組み合わせは非常に典型的です。

クライシスは“異常”ではなく成長の前段階

ここが最も大切なポイントです。

アイデンティティ・クライシスは異常ではありません。

むしろ心理学(エリクソン理論)では、

「成長の前ぶれ」「再構築のタイミング」 とされています。

なぜなら、人は以下の瞬間に大きく揺れるからです。

- 環境が変わったとき

- 人間関係が変わったとき

- 価値観が変化したとき

- 人生の節目に立ったとき

つまり、

「揺れる=壊れている」ではなく、「揺れる=変化の準備」。

成長の階段を上る前に、一度足場が不安定になるようなものです。

▼まとめ

- アイデンティティ・クライシスとは 「自分の価値観が分からない」状態

- 迷い・空虚感・方向性の喪失がサイン

- これは異常ではなく、心理学的には 成長の前段階

- 「変化の準備期」として捉えると、むしろ前向きになれる

アイデンティティ・クライシスが起きる原因|心理学でわかる心の揺らぎ

アイデンティティ・クライシスは、突然「気分の波」のように起こるものではありません。

その背景には、心理学的に説明できる“心の揺らぎのメカニズム”があります。

ここでは、

- エリクソンの発達理論

- マルシアの4ステータス

- 価値観と役割のズレ

- 人生の転換期

という4つの観点から原因を整理します。

エリクソンの発達理論(同一性 vs 拡散)|「自分とは何か」を確立する時期に揺らぎが起こる

発達心理学者エリクソンは、

人生には「乗り越えるべき8つの課題」があると考えました。

その中で、青年期の課題が

同一性(アイデンティティ) vs 拡散(迷い)

です。

簡単に言えば…

- 自分はどう生きたいか?

- どんな価値観を持っているか?

- 何に向いているのか?

こうした「自分の軸」を作る時期に、

迷い(拡散)が発生するとクライシスが起こります。

重要なのは、

拡散=悪ではなく、アイデンティティ形成のプロセスである

という点です。

揺れるのは「成長している証拠」でもあります。

マルシアの4ステータス(達成・モラトリアム・早期完了・拡散)|迷いの段階によって状態が違う

エリクソンの理論をさらに具体化したのが、

心理学者マルシアの4ステータスです。

| ステータス | 状態の意味 | 典型例 |

|---|---|---|

| 達成 | 自分の価値観を探して決めた | 方向性が明確 |

| モラトリアム | 探している最中の迷い | 不安・混乱 |

| 早期完了 | 他人の価値観をそのまま採用 | 親の言う通りに進路決定 |

| 拡散 | 探していない・迷っている | 何も決められない |

特に“クライシス”と最も関係が深いのは

- モラトリアム(迷いの真っ最中)

- 拡散(方向性が分からない)

です。

「自分が何者か分からない」

「やりたいことが分からない」

という感覚は、この2つの状態に近いといえます。

価値観と役割のズレ(自己不一致)|心が苦しくなる根本原因

心理学では、

「理想の自分」と「現実の自分」のズレを

自己不一致(self-discrepancy)と呼びます。

このズレが大きくなると、

人は不安・焦り・自己否定を感じやすくなります。

例えるなら…

“心の中の地図”と“実際の道”がぜんぜん一致してない状態。

- 本当は穏やかに生きたいのに、攻撃的な職場にいる

- 本当はクリエイティブな仕事がしたいのに、事務で消耗している

- 家族からの期待と自分の意思が全く違う

こういう時、

「このままの自分でいいのか?」

という問いが浮かび、クライシスが起きやすくなります。

人生の転換期・環境の変化による揺らぎ

アイデンティティは環境と深く結びついています。

つまり、環境が変わるとアイデンティティも揺れやすい。

代表的なのは:

- 転職・退職

- 昇進・職場の変化

- 結婚・離婚

- 家族関係の変化(親との距離)

- 引越し・環境変化

- 40〜50代の「人生再評価」

- 大きな失敗・挫折

- SNSや情報過多による比較疲れ

人は変化に直面すると、

「これでいいのか?」と自分を見つめ直すようになります。

これこそがクライシスの入口です。

▼まとめ(原因の要点)

- アイデンティティの揺らぎには「心理学的な理由」がある

- エリクソンやマルシアは“揺らぎ=成長のプロセス”と考えた

- 理想と現実のズレが大きいと迷いや空虚感が強くなる

- 環境の変化はアイデンティティ再構築のきっかけになる

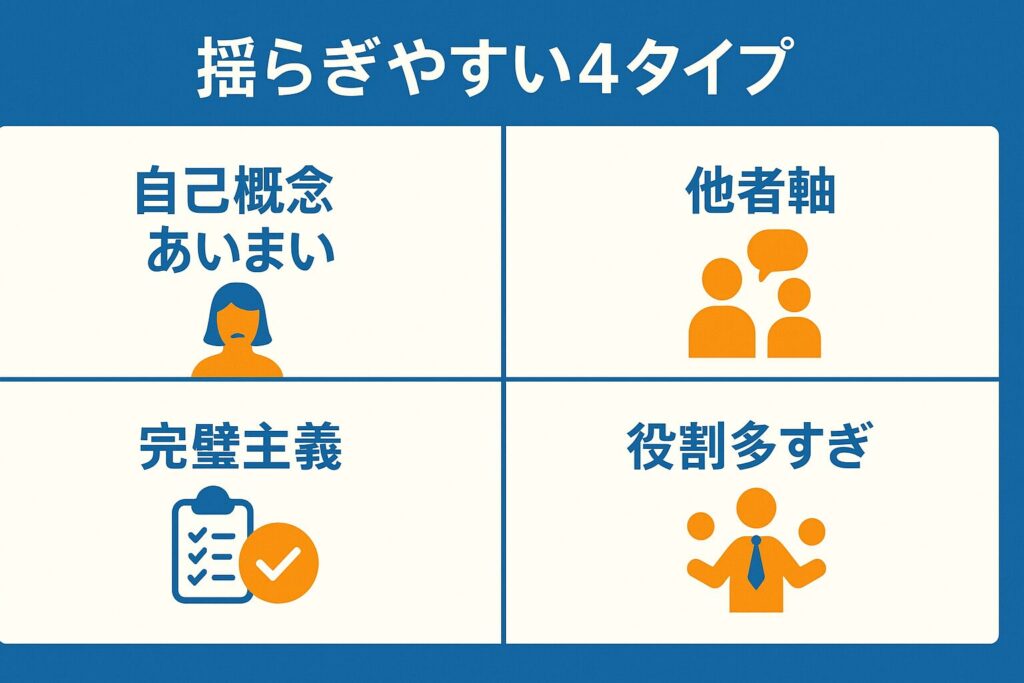

どんな人がアイデンティティを揺らしやすいのか?特徴と傾向

アイデンティティ・クライシスは、誰にでも起こり得ます。

しかし、心理学的には “揺らぎやすいタイプ” が存在します。

ここではでは、

- 自己概念があいまいな人

- 他者軸で生きている人

- 完璧主義・責任感が強い人

- 役割が多い人・変わりやすい人

という4つの特徴から、クライシスになりやすい傾向を整理します。

①自己概念があいまいな人(自己概念の明確性の低下)

心理学では「自己概念の明確性」が低いと、

自分の価値観・好み・方向性がつかみにくくなります。

例えるなら、

“自分の取り扱い説明書”が未完成の状態。

この状態だと、

- 選択が不安

- 他人の意見に左右されやすい

- 「何をしたいのか分からない」が続く

そのため、環境の変化や失敗があると、

一気にアイデンティティが揺れやすくなります。

②他者軸で生きている人(社会比較・同調圧力)

- 人の評価が気になる

- 嫌われたくない

- 失敗を避けたい

というタイプは、どうしても

「他人がどう思うか」が基準になりやすい。

その結果、

自分の意見よりも他人の期待・基準を優先し、

本当の自分が曖昧になります。

たとえば:

- 親の期待に応えるために仕事を選ぶ

- 上司の価値観をそのまま採用する

- SNSの“幸せ像”に合わせようとする

このような外側基準の人生は、

少しのきっかけで簡単に揺らぐため、クライシスが起こりやすいのです。

③完璧主義・責任感が強すぎる人

完璧主義の人は、

「正しい自分でいなければ」という圧力が強くなりがちです。

その結果、

- 小さなミスでも強い罪悪感

- 自分の弱さを許せない

- “正解の人生”を探しすぎる

- 迷うこと=悪いこと、と思ってしまう

こうした思考は、

揺らぎを許容できない構造をつくります。

しかし現実は、

人生に“正解”は存在しません。

完璧を求めすぎるほど、

小さな揺れでも大きなクライシスに見えてしまいます。

④役割が多い/変わりやすい人(役割葛藤)

私たちは普段、いくつもの役割を生きています。

- 会社員としての自分

- 親としての自分

- パートナーとしての自分

- 友人としての自分

- 趣味仲間としての自分

この“役割”が多いほど、衝突が起きやすくなります。

たとえば:

- 家族では優しいのに、職場では厳しく振る舞う

- 上司としては強く見せるのに、友人には弱音を吐く

こうした「役割の使い分け」が増えると、

“本当の自分ってどっち?” という迷いが生まれやすい。

また、転職・昇進・離婚などで

役割が急に変わった時も、

クライシスが起きやすくなります。

▼まとめ(揺らぎやすい特徴)

- 自己概念があいまい → 自分の軸がつかめず不安定

- 他者軸で生きる → 他人の評価次第で揺れやすい

- 完璧主義 → 少しの迷いが“大問題”に感じられる

- 役割が多い/変わりやすい → 役割のズレが自己像を揺らす

どれかに当てはまるほど、

アイデンティティが揺らぎやすいといえます。

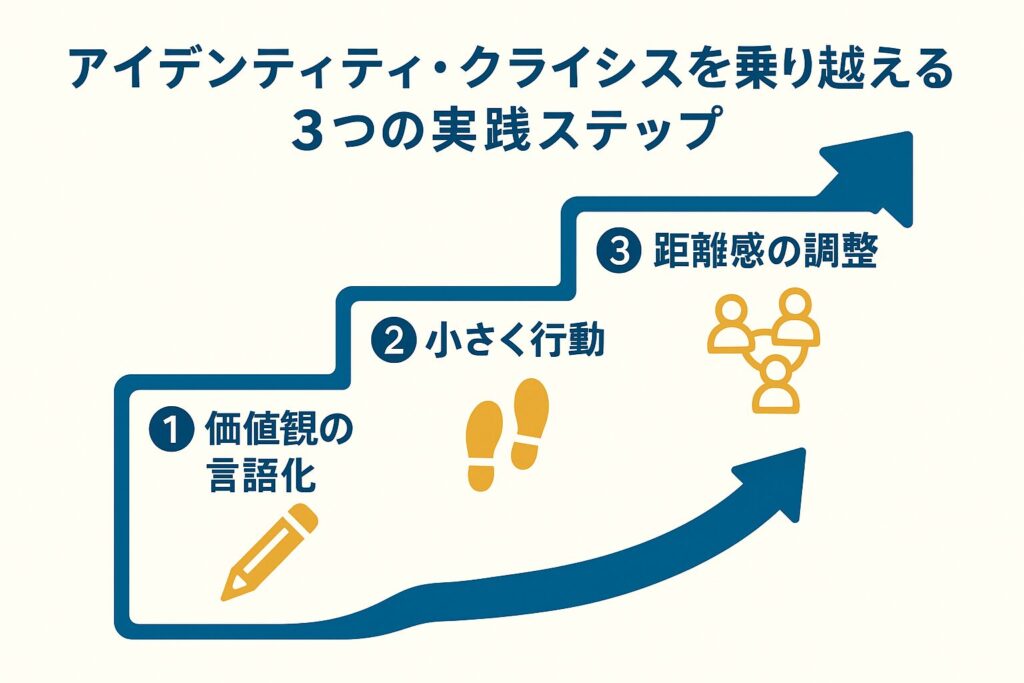

アイデンティティ・クライシスを乗り越える3つの実践ステップ

アイデンティティ・クライシスは、

“正しい答え”を急いで見つけるほど深まってしまいます。

大切なのは、迷いを整理しながら、少しずつ自分の軸を取り戻すこと。

ここでは、心理学と実践法を組み合わせた

3つのステップで、具体的な乗り越え方を紹介します。

① 自分の価値観を言語化する(自己一致を高める)

アイデンティティが揺らぐ背景には、

価値観の曖昧さがあります。

自分が何を大切にしているか言語化すると、

“自分の軸”がはっきりし、揺らぎが大幅に減ります。

ポイントは次の3つです。

- 問いを使って価値観を掘り起こす

- 書き出した価値観に優先順位をつける

- 優先順位の高い価値観を生活のどこで満たせるか考える

1️⃣問いを使って価値観を掘り起こす|価値観を言語化するための質問例

- 最近「心が動いたこと」は何?

- どんな時に満たされる?

- 逆に「これは嫌だ」と感じたのはどんな場面?

- 子どもの頃から変わらない好きなものは?

これはロジャーズの自己一致理論とも関係していて、

「理想の自分」と「現実の自分」の差が小さくなるほど、心は安定します。

2️⃣書き出した価値観に優先順位をつける|簡単なワーク

- 紙に「大切だと思うこと」を10個書く

- その中から“本当に譲れない3つ”に絞る

- 絞った3つを、生活のどこで満たせるか考える

価値観を言語化すると、

今後の選択が“他人軸”から“自分軸”へ変わります。

3️⃣優先順位の高い価値観を生活のどこで満たせるか考える

価値観を絞ったら、次はそれを “実際の生活の中でどう満たしていくか” を考えるステップです。

たとえば、

- 「自由」が大切 → 仕事の裁量が増える働き方を選ぶ、1人の時間を確保する

- 「成長」が大切 → 毎月1つだけ新しいことに挑戦する、学習の習慣を作る

- 「安心」が大切 → 気疲れしない人間関係を優先する、家で過ごす時間を増やす

- 「創造性」が大切 → 週に30分だけ趣味の制作時間をつくる

このように、

価値観と日常の行動をつなげていくと、アイデンティティの揺らぎは一気に減ります。

なぜなら、

「自分にとって大事なものが、日々の行動で実現されている」

という実感が、心の安定(自己一致)につながるからです。

大切なのは、完璧にやろうとしないこと。

“小さく満たす工夫” を積み重ねれば、それだけで自分軸は戻り始めます。

② 小さく行動して「合う・合わない」を確かめる

アイデンティティは、頭の中だけで固まるものではありません。

行動 → 体験 → フィードバック

というプロセスを通して、徐々に形成されていきます。

なぜ小さな行動が大事なのか?

- 行動すれば“合う/合わない”が体感できる

- 迷いが減り、選択肢が整理される

- 行動によって自己効力感が回復する

たとえば、

- 転職したい → いきなり辞めずに副業で試す

- 趣味が分からない → 体験講座を1つだけ受けてみる

- 生活リズムを整えたい → 朝の5分だけ新しい習慣を入れてみる

大事なのは、

「試しにやってみる」程度で十分

ということです。

③ 人間関係と距離感を見直す(他者軸→自分軸へ)

アイデンティティの揺らぎの多くは、

人間関係の影響で起こります。

- 親の期待

- 上司の評価

- SNSで見える“他人の幸せ”

- 世間の正解らしきもの

こうした外的基準が強すぎると、

“自分の人生”を生きている感覚が消えてしまう。

改善のポイント

- 他人の価値観を「参考」にとどめる

- 合わない人と距離を置く(物理的・心理的に)

- 自分らしくいられる相手を増やす

- 一人の時間を意識的につくる

ステップ①:距離が近すぎる人間関係

他者の価値観が内面化される

↓

判断基準が外側に置かれる(他者軸)

↓

「自分の価値観」が聞こえにくくなる

↓

アイデンティティが揺れやすくなる

ステップ②:距離を見直す

外側の雑音が減る

↓

「自分が本当に大切にしたいこと」が見える

↓

選択基準が内側に戻る(自分軸)

↓

アイデンティティが安定する

※実践例:キャリア・人間関係・趣味での小さな試行

キャリア

- 興味のある分野の副業を1つだけ試す

- 1日職業体験やオンライン講座に申し込む

人間関係

- 気疲れする人との距離を少し広げる

- 気が楽な相手と10分だけ話す

趣味・自己表現

- SNSで作品を1つだけ投稿してみる

- やってみたい習い事の無料体験へ行く

“小さく試す”を積み重ねることで、

アイデンティティは自然と形になっていきます。

▼まとめ(3ステップ)

- 価値観の言語化 → 自分軸ができる

- 小さな行動 → 体験から方向性が見えてくる

- 距離感の調整 → 他人軸から解放される

アイデンティティの揺らぎを軽くする心理学的アプローチ

アイデンティティ・クライシスは、

心の構造自体が揺れているため、

心理学的な視点で心を整えるアプローチが有効です。

ここでは、特に役立つ4つの理論

- 認知的不協和理論

- 自己決定理論

- ナラティブ(物語)アプローチ

- 実存主義の視点

を、初心者向けに分かりやすく解説します。

①認知的不協和理論(価値観と行動がズレる時の不安)

心理学者フェスティンガーが提唱した理論で、

「自分の価値観と行動がズレると強い不安が生まれる」 という考えです。

例えるなら…

“頭の中の地図”と“実際のルート”が別々の方向を示している状態。

このズレ(不協和)が大きくなると

- イライラ

- 空虚感

- 自信喪失

- 「このままでいいのか?」という不安

が強まり、クライシスが加速します。

▼対処法

- 行動を価値観に近づける

- 価値観を見直して現実と調整する

つまり、

ズレを縮めれば、心の不安定さは大きく減る ということです。

②自己決定理論(自律性・有能感・関係性の不足)

自己決定理論では、

人が健全に生きるには3つの欲求が必要だと言われます。

| 欲求 | 意味 |

|---|---|

| 自律性 | 自分で選んでいる感覚 |

| 有能感 | できる・成長している感覚 |

| 関係性 | つながり・安心できる人間関係 |

どれかが欠けると、アイデンティティが揺らぎやすくなります。

▼たとえば…

- いつも他人の期待に合わせている → 自律性が不足

- 成長実感がない仕事が続く → 有能感が低下

- 誰にも本音を話せない → 関係性が弱まる

クライシスは「自分のどの欲求が満たされていないか?」を知るチャンスでもあります。

③ナラティブ(物語)アプローチ|人生の意味を書き換える

私たちは、頭の中に「自分の物語」を持っています。

しかし…

- 失敗が続く

- 誰かに否定される

- 自分を責めすぎる

- 比較ばかりしてしまう

こうした状況が続くと、

物語は「私はダメな人」という形に偏ってしまいます。

ナラティブ・アプローチでは、

この物語を書き換えることでアイデンティティを再構築します。

▼自分の物語を書き換える例

- 「失敗ばかり」→「挑戦をやめない努力家」

- 「何もできない」→「探索中の自分」

- 「迷ってばかり」→「価値観を探す成長期」

物語が変われば、

“自分という存在の意味” が変わります。

実存主義の視点(自分で選び、自分で引き受ける)

実存主義は難しそうに感じますが、要点はシンプルです。

人生の意味は、自分で選び、自分で創るもの。

サルトルの言葉を借りれば、

「人間は、自分がつくるものである」。

つまり、

- 正解の人生は存在しない

- 選択は“自由であり、責任”でもある

- 他人の期待より、自分の選択を尊重する

という姿勢が大切。

実存主義的に言えば、

揺れる=自由を取り戻す入口

とも言えます。

▼まとめ(心理学アプローチの要点)

- ズレ(不協和)を減らすと不安が小さくなる

- 自律性・有能感・関係性が整うと心が安定する

- ナラティブを書き換えると、自分の意味が変わる

- 実存主義は「自分の選択」を取り戻す助けになる

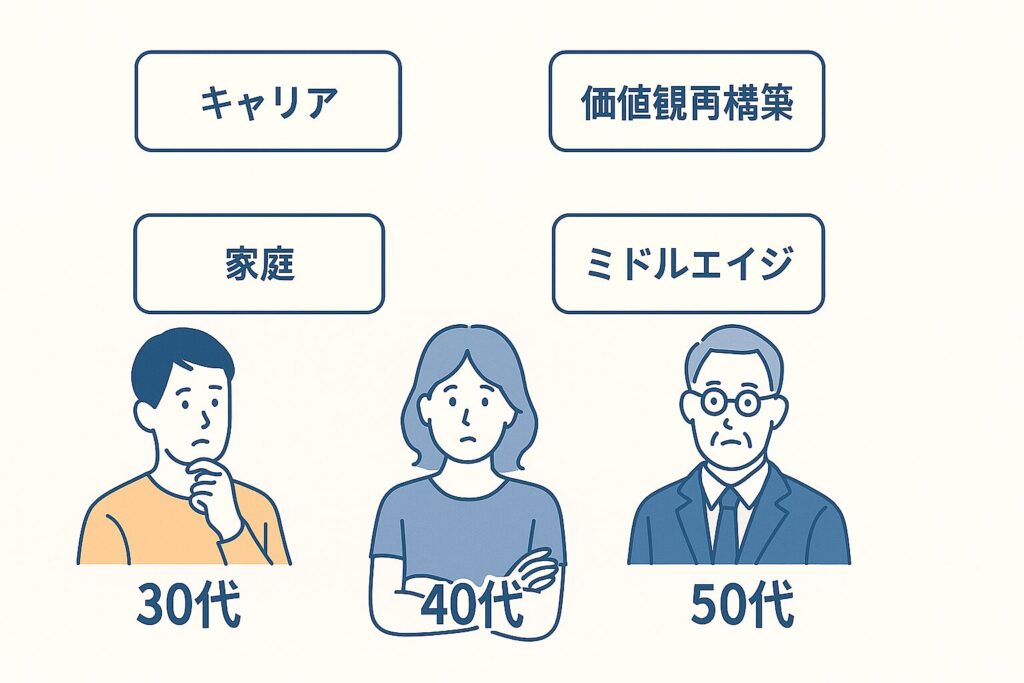

大人にも起こるアイデンティティ・クライシス|30〜50代に多い理由

アイデンティティ・クライシスは「思春期だけの問題」だと思われがちですが、

実は 大人になってからもアイデンティティ・クライシスは起こりうることが心理学で分かっています。

特に多いのは 30〜50代。

仕事・家庭・人間関係・健康・価値観…さまざまな変化が重なる時期だからです。

ここでは、その理由を4つの視点からわかりやすく解説します。

①キャリアの転換期(昇進・転職・停滞)

30〜50代は、キャリアの岐路に立つことが増えます。

たとえば…

- 昇進・役職が増え、責任が重くなる

- 仕事がマンネリ化して成長実感が薄れる

- 職場の人間関係が変わる

- 転職を検討し始める

- 「このまま定年まで行くのか?」という長期不安

キャリアの変化は、

自分の役割=アイデンティティに直接影響します。

そのため、役割の変化や停滞があるほど、

「自分は何者か?」という問いが強まりやすいのです。

②家庭・人間関係の変化

家庭環境の変化も、クライシスを引き起こす大きな要因です。

たとえば…

- 結婚・離婚

- 出産・子育て

- 子どもの独立

- 夫婦関係の変化

- 介護の開始

- 親との距離感の悩み

特に 役割の変化(親・配偶者・子どもとしての役割の揺れ)は、

アイデンティティに直接影響します。

例えるなら、

人生のステージが急に切り替わり、突然、これまでとは違う“役割”を求められるようになる感覚です。

どの役割にも「自分」が必要ですが、

変化が大きいほど“自分らしさ”が見つけにくくなります。

③価値観が再構築される「第二のモラトリアム」

心理学では、

大人になってからの価値観の揺らぎを

「第二のモラトリアム」と呼ぶことがあります。

20代のように

「挑戦のモラトリアム」ではなく、

30〜50代は

“再編集のモラトリアム”。

- 今までの選択を見直す

- 自分の価値観が薄れ始める

- これからの人生の意味を考え始める

そんな時に、「本当にこれで良かったのか?」という問いが生まれます。

人生の半ばで一度立ち止まることは、

むしろ自然なプロセスです。

④ミドルエイジクライシスとの違い

よく混同されるのが ミドルエイジクライシス(中年の危機) です。

【1. アイデンティティ・クライシスの焦点】

「自分は誰なのか?」

「どう生きるべきか?」

「何を大事にしたいのか?」

という “自己の構造(価値観・方向性)”への揺らぎ が中心。

もちろん感情の揺れも強い。

でも感情はあくまで “結果として出るもの”。

- 不安

- 虚しさ

- 焦り

- 自信の喪失

が出るけれど、

根本は 「自己の中身が見えなくなる問題」。

【2. ミドルエイジクライシスの焦点】

人生の折り返し地点で生じる“感情的ショック” が中心。

- 若さの喪失

- 成果が思ったほど出ていない

- キャリア停滞

- 健康の不安

- 家族・役割の変化

→ この “喪失感・焦り・怒り・虚無” が主役。

アイデンティティの構造が揺らぐこともあるけれど、

メインは 「これからの人生への感情反応」。

比較表

| 概念 | 特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| アイデンティティ・クライシス | 自分が分からなくなる・価値観の揺らぎ | 役割の変化、価値観の再構築 |

| ミドルエイジクライシス | 焦り・喪失感・人生への不満 | 若さの喪失、老化・挫折、社会的評価の低下 |

▼まとめ(大人に多い理由)

- キャリアの責任や選択肢が広がる

- 家庭・人間関係の役割が変化する

- 価値観を一度リセットする時期が訪れる

- 中年期特有の不安や喪失感と重なる

30〜50代のアイデンティティの揺らぎは、

“人生の後半”をより良く生きるための重要な通過点とも言えます。

アイデンティティクライシス|人生の“再編集期”という考え方

アイデンティティ・クライシスは、

心理学的には“人生の再編集が始まったサイン”

として理解すると、とても自然で健全なプロセスになります。

ここでは、揺らぎをネガティブに捉えすぎないための3つの視点を解説します。

①揺らぐ時期は「変化の予兆」

アイデンティティが揺れる時期は、

価値観や役割が変化しつつある証拠です。

たとえば…

- 合わない人間関係が浮き彫りになる

- 今までの働き方に疑問が出てくる

- 昔のように頑張れない

- “本当にやりたいこと”がわからなくなる

これは 自分が劣化したわけではなく、

“前の設定では生きられなくなった” ということ。

スマホアプリがアップデートを求め始めるように、

人間も人生フェーズが変わると、

古いアイデンティティでは対応できなくなるのです。

②自己の物語(ナラティブ)が書き換わる瞬間

ナラティブ・アプローチでは、

「人生は物語でできている」と考えます。

アイデンティティ・クライシスはその中でも、

“物語を作り直すタイミング”

と言えます。

▼物語が変わる瞬間の例

- 「頑張らないと価値がない」

→「自分のペースを大事にしていい」 - 「人に合わせるのが正しい」

→「自分の基準で選んでもいい」 - 「迷っている自分はダメだ」

→「迷いは方向転換のサイン」

こうして“語り”が変わると、

自己像が静かに再構築されていきます。

まさに、人生の再編集作業が始まっている状態です。

③揺らぎの後に、より安定したアイデンティティが形成される

心理学者エリクソンは、

クライシスの後には

「より統合されたアイデンティティ」

が生まれることがあると説明しています。

つまり、

- クライシス前 → 古い自分

- クライシス中 → 再編集期

- クライシス後 → 新しい自分

という流れをたどります。

クライシス後に起こりやすい変化

- 「自分の価値観」がはっきりする

- 他人の評価に振り回されにくくなる

- 進むべき方向が見えてくる

- 無理な人間関係から離れられる

- 生き方の“納得感”が高まる

揺らぎは不安ですが、それは “安定する前の揺れ” です。

むしろ揺れた分だけ、新しい自分が強くなることがあります。

▼まとめ(再編集期としてのクライシス)

- クライシスは「価値観のアップデート」の前触れ

- 人生の物語(ナラティブ)が書き換わる時に起きる

- 揺らぎの後には、より安定した自己が形成されることがある

「揺れている自分はダメなんだ…」ではなく、

「新しい自分が生まれる準備をしているんだ」

と捉えられるだけで、心はかなり軽くなります。

まとめ|揺らぎは成長のプロセス。焦らず、少しずつ“自分”を取り戻す

アイデンティティ・クライシスは、誰にでも起こり得る“心の揺れ”です。

ですが、それは あなたが変わり始めるきっかけでもあり、

価値観の更新・役割の再構築・人生の再編集期

という、心理学的に極めて自然なプロセスです。

この記事の最後に、

大切なポイントを振り返りつつ、今日からできる小さな一歩をまとめます。

● 本記事の重要ポイントの振り返り

- アイデンティティ・クライシスとは?

→ 自分が何者か分からなくなる状態(迷い・空虚感・方向性の喪失) - 起きる原因

→ 価値観のズレ、役割の変化、発達段階の揺らぎ(エリクソン・マルシア理論) - 揺らぎやすい人の特徴

→ 自己概念が曖昧、他者軸、完璧主義、役割が多い - 乗り越える3ステップ

1. 価値観の言語化

2. 小さく行動して確かめる

3. 距離感を整え、自分軸に戻す - 心理学的アプローチ

→ 認知的不協和、自己決定理論、ナラティブ、実存主義 - 大人にも起こる理由

→ キャリア・家庭・価値観の再構築など“人生の転換期” - クライシスは異常ではない

→ 新しいアイデンティティを形成する“再編集の準備”

● 今日からできる小さな一歩

アイデンティティは、今日のすべてを変えなくても動き始めます。

必要なのは、ほんの“1ミリの変化”だけです。

▼おすすめのミニステップ

- 紙に「大切にしたい価値観」を3つ書き出す

- 疲れる人と少し距離を置く

- ずっと気になっていたことを5分だけ調べる

- 新しいことを“お試し”で1つやってみる

- SNSや他人の評価から少し離れてみる

- 「今の自分に合っているか?」を毎晩1問だけ自分に聞く

これだけでも、

あなたの内側で「自分軸」が静かに戻ってきます。

【個人的な感想】

多くの人にとって、アイデンティティ・クライシスは

「価値観が変わった瞬間」ではなく、

“環境や価値観の変化に行動が追いつかないとき”に強く感じられる揺らぎだと思います。

実際、環境や価値観が変化すること自体はごく自然で、

誰にでも起こるものです。

でも、

- 環境と価値観のギャップに敏感で

- 変化に気づいたときに

- それに合わせて行動や環境を自然に調整できる人

こういうタイプの人は、大きなクライシスとしてはあまり体験しないように感じます。

環境や価値観が変わったら、そのたびに行動も変えていくので、

心の揺らぎが小さいまま“自然に更新されていく”からです。

この意味では、

クライシスの大きさ=環境や価値観の変化そのものではなく、

「変化に合わせて行動を切り替えられるかどうか」で決まる

のかもしれません。