「給料も環境も悪くないのに、なんで仕事の不満が消えないんだろう…?」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

- 会社の制度は整っているのに満足できない

- 人間関係に特別な問題はないのに気持ちが晴れない

- 不満は減ったはずなのに、なぜかやる気が戻らない

その原因は“衛生要因(不満が生まれる外的要因)”にあるかもしれません。

ハーズバーグの二要因理論では、仕事の「不満」と「やる気」はまったく別の仕組みで動いており、いくら環境を整えても気持ちは軽くなっても“意欲”には直結しません。

この記事では、初心者でもすぐ理解できるように

衛生要因とは何か? なぜ改善しても不満が消えないのか?

を心理学(ハーズバーグの二要因理論)を使ってわかりやすく解説します。

さらに

- 不満の原因がどこにあるか判断できるチェックリスト

- 衛生要因と動機づけ要因の違い

- 今日からできる改善方法

までまとめて紹介します。

読み終わる頃には、「どう改善すればラクになるのか」がクリアになるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

衛生要因とは?|二要因理論における「不満の原因」の基本をわかりやすく解説

「衛生要因(えいせいよういん)」とは、心理学者ハーズバーグが提唱した二要因理論で出てくる概念で、

一言でまとめると “仕事の不満を防ぐための外的要因” のことです。

ここでは初心者でも理解できるように、定義から具体例、名前の由来、役割までわかりやすく解説します。

衛生要因の定義|「不満を防ぐ外的要因」のこと

まず最初に押さえておきたいポイントは以下の通りです。

- 衛生要因=不満が出ないようにする土台

- やる気を上げる要素ではなく、あくまで「マイナスをゼロに戻すもの」

- 外的な条件(環境・待遇・制度など)が中心

たとえば、

- 給料が低い

- 上司がパワハラ気味

- 休みが取れない

こうした問題はすべて衛生要因が悪い状態です。

衛生要因が悪いと「不満」が強くなりますが、逆に改善しても “やる気が爆上がりするわけではない” のが特徴です。

衛生要因の代表例|給料・上司・環境・評価制度・労働時間

衛生要因には、以下のような「職場の外側の条件」が含まれます。

主な衛生要因の例

- 給料・待遇

- 上司との関係

- 人間関係全般

- 労働時間・休暇制度

- 職場の環境(設備・騒音・快適さ)

- 評価制度への納得感

- 会社の方針・ルール

- 雇用の安定性

これらはすべて、

悪くなると強い不満が生まれ、良くなると不満が減る

という「マイナス要素の調整役」です。

なぜ“衛生”と呼ばれるのか?名前の由来

「衛生=ハイジーン(Hygiene)」という名前から、

「掃除」「消毒」「清潔」といったイメージを持つ人も多いですが、意味はまさにそれに近いです。

- 病気(不満)を予防するための“衛生管理”のようなもの

- 清潔にしていても「テンションが上がるわけではない」が、汚れていると不快になる

ハーズバーグはこのイメージを借りて、

衛生要因=不満が発生しないように整える“予防的な要因”

と説明しました。

つまり、「満足の原因」ではなく、

不満を防ぐ“環境づくり” のことを指します。

衛生要因が機能する範囲|不満をゼロに戻す役割

衛生要因は以下のように働きます。

- 悪い状態 → 不満が強まる

- 普通の状態 → 不満が減る

- 良い状態 → 不満は減るが、やる気は上がらない

このように、衛生要因の役割は 「マイナスをゼロに戻すこと」 に限定されます。

衛生要因がカバーするのはここまで

- 不満を減らす

- ストレスを軽減する

- 離職のリスクを下げる

しかし

- やる気を上げる

- 熱中して働きたいと思わせる

- 仕事が楽しくなる

といった“プラスの感情”は生みません。

その役割を担うのが、次で扱う動機づけ要因(モチベーション要因)です。

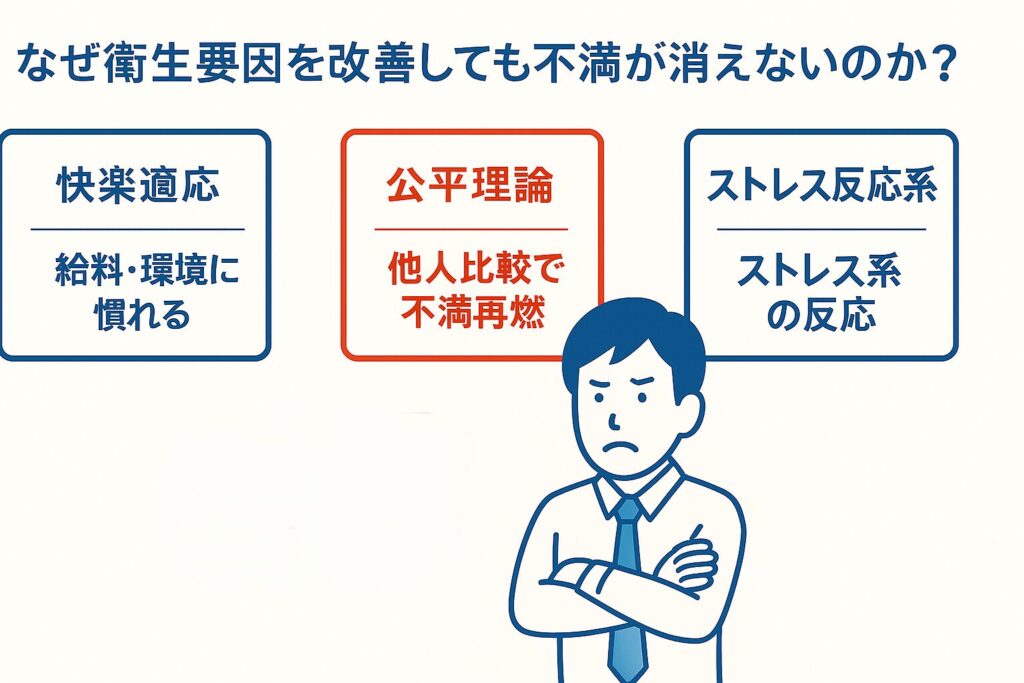

なぜ衛生要因を改善しても不満が消えないのか?|心理学で見る3つの理由

「給料を上げてもらったのに、また不満が出てくる…」

「人間関係が改善したのに、気づけば別の不満がある…」

こんな経験はありませんか?

実はこれ、あなたの性格の問題ではなく、

脳の仕組みとして“自然な現象” です。

衛生要因の改善では不満が消えない理由には、次の3つの心理メカニズムが深く関わっています。

① 快楽適応|給料も環境も「すぐ慣れてしまう」脳の仕組み

人間の脳は、良い環境に慣れるスピードが非常に早いです。

この現象を快楽適応(ヘドニック・アダプテーション)と呼びます。

快楽適応が起こるとどうなる?

- 給料が上がっても 数ヶ月で“当たり前”になる

- 職場がキレイになっても すぐ慣れる

- 嫌なことがなくなると 次の不満が気になり始める

つまり、どれだけ衛生要因を改善しても、

脳が順応してしまうため「満足に変わらない」 のです。

不満は減っても、やる気には変換されません。

② 公平理論|他人との比較で不満が再燃する仕組み

職場の満足度には、他人との比較が大きく影響します。

これは心理学の公平理論(Equity Theory)で説明されます。

公平理論のポイント

人は次の式を無意識に比べています。

自分の努力:自分の報酬 = 他人の努力:他人の報酬

このバランスが崩れると、強烈な不満が生まれます。

例

- 自分より働いていない人のほうが給料が高い

- 同じ成果なのに評価が低い

- 上司のお気に入りだけが優遇される

たとえ給料そのものが上がっても、

他人との比較で不公平を感じると不満は一気に戻ります。

つまり衛生要因は、

絶対値ではなく“相対的な差”で揺れ動く のが特徴です。

③ ストレス反応系|職場のストレスは脳の防衛システムが関係している

不満には、給料などの外的要因だけでなく、

脳のストレス反応(防衛システム)が深く関係しています。

ストレス反応系とは?

- 脳が「危険かも」と判断すると発動する防衛システム

- イライラ・不安・疲労などの反応を引き起こす

- 理不尽・曖昧・不公平に敏感

職場で起こりやすいストレス刺激

(曖昧な指示、理不尽な評価、締め切りプレッシャーなど)は、

脳のストレス反応系を過剰に活性化させます。

すると、

- 小さな出来事でも不満が増幅される

- 衛生要因を改善しても ストレス源が残ると不満が続く

- そもそも脳が「危険」モードになっているため不満が収まらない

という状態が続きます。

衛生要因だけでは“不満を根絶できない”理由まとめ

3つの理由をまとめると、

- 快楽適応 → 良くなってもすぐ慣れる

- 公平理論 → 他人との比較で不満が復活

- ストレス反応系 → 脳の防衛が続いて不満が残る

つまり、衛生要因をどれだけ調整しても、

人間の心理と脳の仕組みが“不満を再生産”してしまうのです。

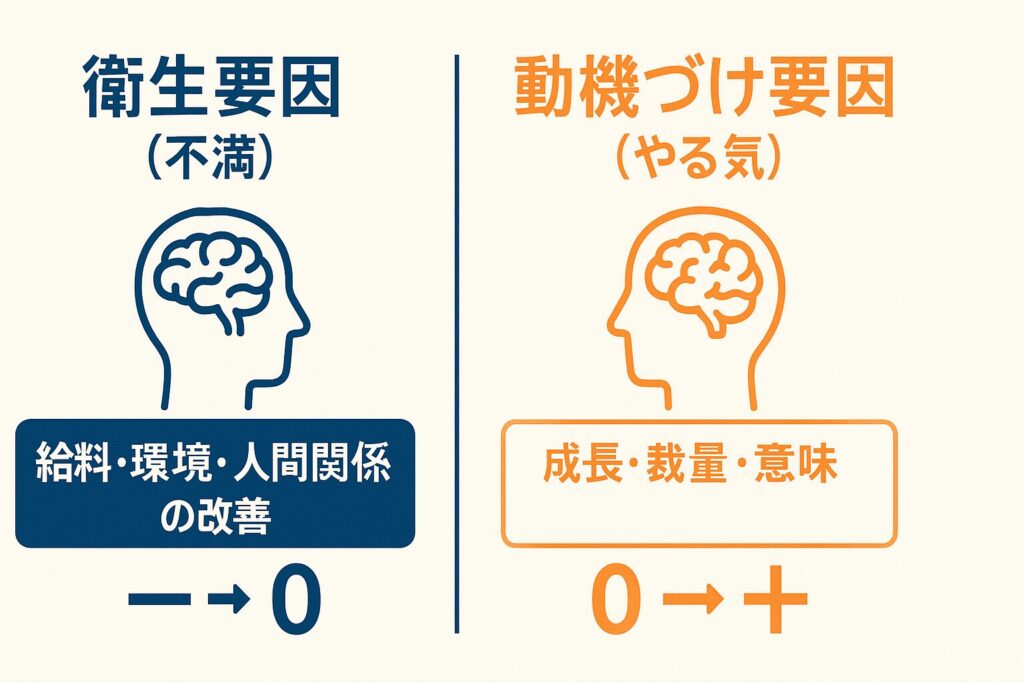

衛生要因と動機づけ要因の違い|不満とやる気が“別の仕組み”で動く理由

衛生要因をいくら整えても、

「まだ不満がある」「やる気が出ない」という悩みは尽きません。

その理由は、

“不満”と“やる気”がまったく別の心理メカニズムで動いているからです。

ハーズバーグの二要因理論は、ここを非常に分かりやすく説明しています。

不満はストレス反応系、やる気は報酬系が司る

人間の脳には、大きく2種類のシステムがあります。

① ストレス反応系(不満に関わる)

- 理不尽・不安・危険を避けるためのシステム

- 活性化するとイライラ・疲労・落ち込みが増える

- “マイナスを減らす”ことが目的

これは衛生要因に強く反応します。

② 報酬系(やる気に関わる)

- 意味・成長・達成・好奇心に反応する

- ドーパミンを分泌し、やる気や集中を生む

- “プラスを増やす”ことが目的

こちらは動機づけ要因によって働きます。

つまり脳の仕組みとして

不満(ストレス反応系)とやる気(報酬系)は別物

ということです。

衛生要因は「マイナスをゼロに戻す」だけ

衛生要因は、不満を解消する役割しか持っていません。

- 給料

- 人間関係

- 労働環境

- 評価制度

- 労働時間

これらが整うと「不満が減る」だけで、

やる気が上がるわけではありません。

例えるなら…

✔ 衛生要因 = くさい匂いを消す消臭剤

✔ 不満は消せるが、香り(やる気)は生まれない

消しても、良い香り(やる気)を作るには別の仕組みが必要なのです。

動機づけ要因は「意味・成長・裁量」でプラスを生む

一方で、動機づけ要因は報酬系を刺激する要素です。

代表的には、

- 成長感(スキルが上がる)

- 達成感(成果が実感できる)

- 裁量(自分で判断できる)

- やりがい(仕事の意味を感じられる)

- 挑戦機会(創造性が発揮できる)

これらが満たされるほど、

脳は「もっとやりたい」「続けたい」と感じます。

衛生要因とは真逆で、

プラスの感情を生み出すのが動機づけ要因です。

なぜ不満が減ってもやる気は上がらないのか?

理由はとてもシンプルです。

不満の減少(衛生要因)と、

やる気の上昇(動機づけ要因)は、別の仕組みで動いているから。

つまり…

不満をなくしても → やる気は自動で上がらない

やる気を上げたいなら → 動機づけ要因を増やす必要がある

職場改善をしてもやる気が出ない人は、

「衛生要因の改善=やる気アップ」と誤解していることが多いのです。

これは家の掃除と同じで、

ゴミをなくしても

「綺麗でワクワクする部屋」にはならない

という構造とまったく同じです。

衛生要因と動機づけ要因は「別ラインで働く」

- 衛生要因:不満を減らす(ストレス反応系)

- 動機づけ要因:やる気を生む(報酬系)

2つを切り分けて理解すると、

「今の自分は何が欠けているのか?」が正確にわかります。

衛生要因のチェックリスト|あなたの職場不満はどこから来ている?

「最近、仕事に不満が多い…」

「何が原因かわからないけど、ずっとモヤモヤする」

そんなときは、衛生要因のどこに問題があるのかを切り分けるのが最も効果的です。

衛生要因は“外側の環境”なので、

自分の力で改善できる部分と、会社側の問題が明確に分かれるというメリットがあります。

以下のチェックリストで、あなたの不満の“正体”を明確にしていきます。

給料・待遇の不満

給料は衛生要因の中でも、最も不満につながりやすい要素です。

不満につながりやすいサイン

- 市場相場より明らかに低い

- 同じ仕事でも他社のほうが給料が高い

- 仕事内容の重さに対して報酬が見合わない

- 昇給が遅い・基準が曖昧

給料は「やる気アップの要因」ではなく、

低すぎると不満が爆発する“防波堤”のようなものです。

人間関係のストレス

職場で最も不満を生むのは、人間関係の問題と言われています。

代表的なストレス要因

- 上司の指示が曖昧・高圧的

- 同僚と協力できない(ギスギスしている)

- 無視・陰口・派閥

- コミュニケーションが取りにくい雰囲気

人間関係は快楽適応しないため、

“ずっと尾を引く不満”として蓄積しやすい特徴があります。

労働時間・ワークライフバランス

長時間労働や休みの少なさは、ストレス反応系を強く刺激します。

不満が出やすいポイント

- 残業が多い・突然増える

- 休日出勤が当たり前になっている

- 生活リズムが崩れる

- 家庭・プライベートとの両立が難しい

時間の欠乏は、幸福度・集中力・健康を直撃するため、最も早く不満に現れる部分です。

評価制度や会社方針への不信感

評価制度が曖昧だと、人は強い心理的ストレスを感じます。

こんな状態は黄色信号

- 評価の基準が明確でない

- 貢献しても正当に評価されない

- 上司による「好き嫌い評価」がある

- 会社方針が突然変わる・説明不足

これは「公正さの欠如」による不満で、

公平理論(人は他人と自分を比較して評価する性質)が関係しています。

心理的安全性の欠如(発言しにくい雰囲気)

心理的安全性とは、

意見を言っても攻撃されない・否定されない感覚のこと。

これが不足すると…

- ミスを隠す

- 意見が出ない

- 挑戦しなくなる

- 雰囲気が重くなる

心理的安全性がない職場は、

人間関係+ストレス反応系のWパンチで不満が最大化します。

まずは「どの衛生要因に該当するか」を明確にするのが第一歩

- 給料

- 人間関係

- 労働時間

- 評価制度

- 心理的安全性

これらを切り分けるだけで、

“どこを改善すべきか” “何を変えられないか” が一気にクリアになります。

不満の原因の切り分け方|「衛生要因」か「動機づけ要因」か判断する方法

仕事に不満を感じたとき、まずやるべきことは

「これは衛生要因か?動機づけ要因か?」 を切り分けることです。

なぜなら、

不満の正体が違えば、改善策もまったく変わるから。

- 衛生要因 → 外部要因の改善(会社・環境の問題)

- 動機づけ要因 → 内部要因の改善(仕事の意味・成長など)

この2つを混ぜてしまうと、

「頑張って環境を整えても、やる気は戻らない」という失敗が起こります。

ここでは、判断を簡単にする“具体的な見分け方”を紹介します。

不満の主因が“衛生要因”の人の特徴

以下のような不満が中心なら、原因は衛生要因です。

こんなサインがある人

- 給料が低いことが一番のストレス

- 上司が合わない、扱いが雑、パワハラ気味

- 仕事量に対して時間が足りない

- 評価制度が不公平で納得できない

- 会社の方針や仕組みに不信感がある

- 職場に心理的安全性がなく、発言しにくい

これらはすべて“外側の環境”が原因で不満が出ている状態です。

衛生要因が原因の場合、

✔ 改善されれば不満は減る

✔ だが、やる気は上がらない

という特徴があります。

やる気の低下が“動機づけ要因”の人の特徴

次のような悩みを抱えている人は、

動機づけ要因が足りていない可能性が高いです。

動機づけ要因が弱いと出るサイン

- 成長している感覚がない

- 仕事に意味を見いだせない

- 裁量がなく、単純作業ばかり

- 成果が実感できずモチベが続かない

- 目標が曖昧で「何のために働いているのか」分からない

- やりがいを感じられず、ただルーティンをこなしている

これは外側の問題ではなく、

内側(やりがい・達成・裁量)の欠如が原因です。

動機づけ要因は、

“やる気のエンジン”ともいえる部分です。

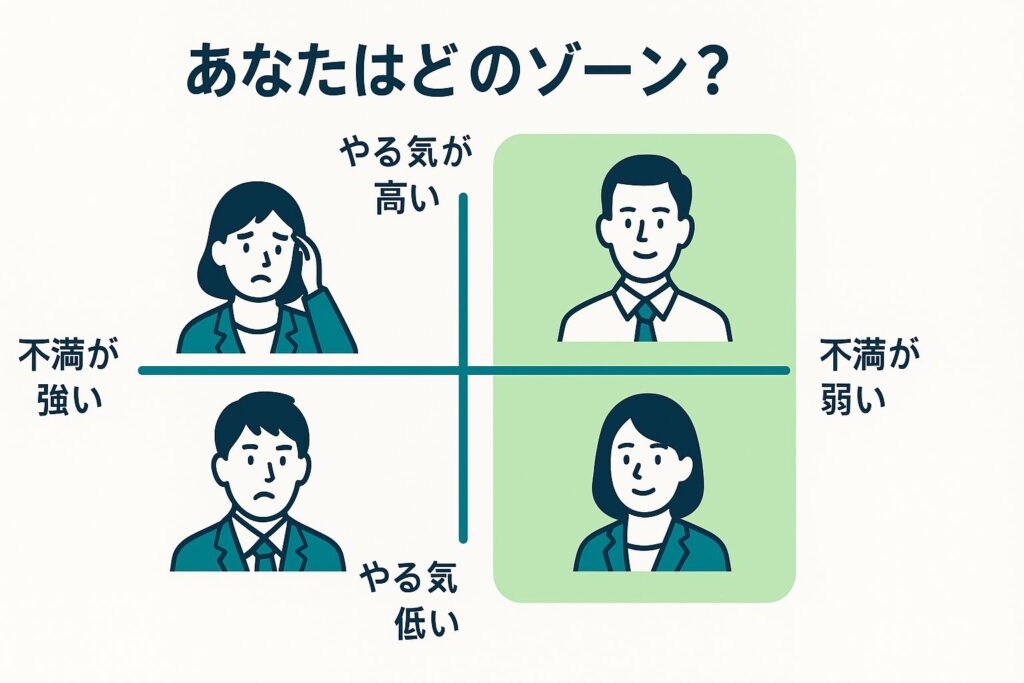

両方が絡むケースと優先順位のつけ方

現実には、

衛生要因と動機づけ要因の両方が同時に発生しているケースも多いです。

例:

- 給料が低い(衛生要因)+仕事に成長感がない(動機づけ要因)

- 上司が厳しい(衛生要因)+裁量がない(動機づけ要因)

この場合の優先順位の基本はシンプル

- 衛生要因から先に整える(不満・ストレスを減らす)

- その後に動機づけ要因を増やす(やる気をつくる)

理由は、ストレス反応系が強いと、

やる気のエンジン(報酬系)が働かなくなるからです。

転職・部署異動判断に使える基準

「今の職場に残るべき?」「転職すべき?」

と悩むときも、この切り分けが非常に役立ちます。

転職を考えるべきケース

- 衛生要因が深刻(パワハラ・長時間労働・不公平な評価)

- 改善が難しい(会社の仕組みなので自力で変えられない)

- 相談しても変わる気配がない

- 心身の不調が出てきている

“残って改善する”選択が可能なケース

- 衛生要因の問題が小さめ

- 相談・調整次第で改善する見込みがある

- 動機づけ要因が強く「やりたい仕事」である

つまり…

衛生要因は「変えられない環境」の指標になる。 動機づけ要因は「続ける価値の判断基準」になる。

この2つを見分けるだけで、

キャリアの迷いや不安が驚くほど減ります。

衛生要因の改善でできること・できないこと|限界と正しい扱い方

衛生要因は“不満の消しゴム”のような役割を持っています。

しかし多くの人がここを誤解してしまい、

- 「給料を上げればやる気が出る」

- 「職場の環境を良くすればモチベが上がるはず」

- 「上司が優しくなれば仕事が楽しくなる」

と思い込んでしまいます。

しかし実際には、

衛生要因は改善しても“やる気”にはほとんど影響しません。

ここでは「衛生要因でできること・できないこと」を正しく理解して、

職場改善の“迷走”を防いでいきましょう。

衛生要因は「最低限整えるもの」と割り切る

衛生要因は、

- 給料

- 労働環境

- 人間関係

- 評価制度

- 会社の仕組み

など、外側の環境の問題です。

衛生要因の本質

衛生要因は“整っていて当たり前”で、

少しでも欠けると一気に不満が爆発します。

逆にいえば、どれだけ整えても…

- 特に感動しない

- ありがたさを感じづらい

- やる気が上がらない

これが衛生要因の性質です。

✔「不満があるなら改善するべき」

✔「でも、そこに期待しすぎてはいけない」

これが最も賢い向き合い方です。

不満ゼロ=やる気MAXではない理由

よくある勘違いは、

不満さえなくなれば、やる気は自然にわくはず

という誤解です。

しかし現実には、

不満ゼロでも…

- モチベが湧かない

- 仕事に意味を感じない

- 変化がなくて退屈

- 成長感がない

といった状態になりやすく、

これは動機づけ要因が満たされていない典型的なサインです。

衛生要因は“不満のリセット”しかできず、

やる気のエンジンを作る力はありません。

改善しても効果が続かない要因(快楽適応)

衛生要因を改善しても効果が続かない最大の理由は、

快楽適応(幸福への慣れ)が働くからです。

代表的な例

- 給料が上がった → 数ヶ月で慣れる

- オフィスが綺麗になった → 数日で当たり前になる

- 上司が変わっても → すぐ慣れて元通り

脳は「良い変化」にとても早く適応します。

そのため…

✔ 衛生要因の改善効果は短命

✔ 維持コストも高い(給料・設備・制度)

✔ やる気を上げるには向いていない

という構造が生まれます。

改善が必要な衛生要因/改善しても変わらない衛生要因

衛生要因にも“改善すべきもの”と“改善しても大して変わらないもの”があります。

改善すべき衛生要因(効果が大きい)

| 項目 | 理由 |

|---|---|

| 心理的安全性 | 発言できない職場は不満がずっと残る |

| 人間関係(特に上司) | 快楽適応しにくいので影響が大きい |

| 長時間労働・休みの少なさ | 健康と幸福に直結して悪影響 |

| 不公平な評価制度 | 公平理論が働き不満が再燃しやすい |

改善しても変化が小さい衛生要因(効果が薄い)

| 項目 | 理由 |

|---|---|

| 給料の微増 | 快楽適応で数ヶ月で「当たり前」になる |

| オフィス環境の小改善 | 効果が短く、慣れが早い |

| 細かな福利厚生 | 一時的に嬉しいがやる気とは無関係 |

| 雑務の軽減 | 不満は減るがモチベは上がらない |

衛生要因は「整えるけど過度に期待しない」

- 不満を減らす目的

- やる気は生まれない

- 快楽適応する

- 改善効果は短期間

- 大事なのは「動機づけ要因との組み合わせ」

衛生要因の限界を理解すると、

“改善してもイライラする理由”が自然と腑に落ちます。

衛生要因を改善する具体的な方法|個人・企業それぞれのアプローチ

衛生要因は「不満を生む外側の環境」なので、

個人で改善できる部分と

会社側で改善すべき部分がはっきり分かれます。

この章では、両者の視点から

実際に今日から使える改善方法 をまとめました。

衛生要因は、“放置すると不満が蓄積する”タイプの要素なので、

早めの対処が効果的です。

【個人】職場の不満を減らすための行動

「会社が変わらないから何もできない」と思いがちですが、

個人でも改善できる衛生要因はいくつかあります。

① 情報の整理と“事実と解釈の分離”

不満の多くは、事実よりも“思い込み”が混じっています。

まずは以下を整理することが効果的です。

- 客観的事実(例:残業時間、評価項目)

- 自分の解釈(例:上司に嫌われている気がする)

事実と解釈を分けるだけで、不満が30〜50%減ることもあります。

② 上司・同僚との関係を「調整」する

人間関係は衛生要因の中で最もストレスになりやすく、

ここを1つ改善するだけで職場満足度は大きく変わります。

- 定期的に1on1を依頼する

- 仕事の相談を増やして距離を縮める

- 最低限の礼儀と報連相を整える

人間関係は “調整できる不満” の代表例です。

③ 業務量のコントロールを提案する

言わないと変わらない衛生要因の一つが「業務量」です。

- 優先順位のすり合わせ

- 期限延長の相談

- タスクの棚卸し

- 引き継ぎや分担の依頼

業務量の調整は、意外と会社が応じてくれやすい部分です。

④ 期待値を下げる(心理的節電)

完璧主義の人ほど衛生要因に敏感になります。

- 上司に完璧を求めすぎない

- 会社に“理想の組織像”を重ねない

- 不公平が多少あるのは当然と捉える

期待値を下げるだけで、不満が激減するケースは非常に多いです。

⑤ とりあえず「短期的な逃げ場」を作る

長期休暇が取れない場合でも、

- 有給を計画的に入れる

- 定時上がりの日をつくる

- 在宅勤務を増やす

などの“小さな逃げ場”を作るだけで、心の余裕が戻ります。

【企業】離職を防ぐために改善すべき衛生要因

企業側が優先して改善すべき衛生要因は、次の5つです。

① 心理的安全性の確保

「発言できる職場」づくりは不満軽減に最も効果的です。

- 否定しない

- 感情的に怒らない

- 意見を歓迎する

- ミスの報告を責めない

心理的安全性は、快楽適応しづらい“長期的な満足要因”です。

② 上司との関係改善(マネジメント研修)

離職理由のトップは「上司」です。

上司が変われば、不満の大半は改善します。

- コーチング

- メンター制度

- 管理職研修

- ハラスメント教育

上司の質は“職場満足度の8割を決める”とも言われています。

③ 業務量と労働時間の適正化

長時間労働はストレス反応系を直撃し、

衛生要因の中でも最も不満が強く出ます。

- 残業削減(仕組み化)

- 役割の見直し

- 非効率タスクの排除

- 担当業務の再配置

社員の健康が改善し、生産性も向上します。

④ 公正な評価制度づくり

公平理論により、不公平を感じると不満が再燃します。

- 評価ルールの明文化

- 上司間の評価のバラつきを減らす

- フィードバック面談を増やす

評価の透明性は、不満の長期的な予防に最適です。

⑤ 給料改善(ただし“やる気”を上げる目的では使わない)

給料は不満を減らす効果は大きいですが、

やる気にはつながらないため“期待の調整”が必要です。

- 明確な昇給基準

- 市場相場に合わせた見直し

- 貢献度の可視化

「不満を減らすための給料改善」であることを企業側も理解すべきです。

どこまで改善してもダメなら転職を検討すべきライン

衛生要因は“外側の環境”なので、

自力で改善できない場合があります。

以下に当てはまる場合は、転職を検討するサインです。

転職を考えるべき基準

- パワハラ・いじめがある

- 長時間労働が慢性化している

- 評価制度が完全に不透明

- 上司が変わらない(改善の見込みゼロ)

- 相談しても対処されない

- 心身に影響が出ている(睡眠・不安・うつ状態など)

衛生要因の中でも、個人で変えられないものは逃げたほうが健全です。

動機づけ要因と組み合わせて“不満ゼロ+やる気”をつくる

最も効果的なアプローチは、

衛生要因(不満を減らす)+動機づけ要因(やる気をつくる) のハイブリッドです。

具体例

- 不満→人間関係や評価制度を改善

- やる気→裁量を増やす・成長機会を作る・達成しやすい目標を設定

この2つが組み合わさると、

✔ 不満が減る

✔ やる気が増える

✔ 成長する

✔ 離職リスクが下がる

という理想的な状態が生まれます。

まとめ|衛生要因を理解すると「不満に悩む時間」が確実に減る

衛生要因を正しく理解すると、

仕事の不満に振り回される時間が大幅に減ります。

「不満」と「やる気」は仕組みがまったく違うため、

両方を同じ方法で解決しようとすると必ず迷走します。

最後に、記事全体のポイントをシンプルにまとめます。

衛生要因は「不満の原因」

衛生要因とは、仕事の外側にある環境の問題です。

- 給料

- 人間関係

- 労働時間

- 評価制度

- 心理的安全性

これらが欠けると、不満が一気に増えます。

逆に整えても 「やる気が出るわけではない」 ことが最大のポイントです。

改善してもやる気は生まれない

衛生要因は、不満を減らす作用だけを持っています。

- 評価制度を改善 → 不満が減る

- 給料が上がる → 一時的に満足

- 上司が変わる → ストレスが減る

しかしそれは、

“マイナスをゼロに戻す”だけの作用

であり、

“プラスのやる気”は生み出しません。

やる気が必要な場合は、動機づけ要因(成長・裁量・達成感) を整える必要があります。

不満とやる気を切り分けると改善が早い

多くの人が「不満」と「やる気」を混ぜてしまい、

何を改善すればいいのかわからなくなっています。

しかし次のように切り分けるだけで、

問題は一気に明確になります。

- 不満 → 衛生要因を見る

- やる気 → 動機づけ要因を見る

つまり、

✔ 外側が原因なら職場改善・環境調整

✔ 内側が原因なら仕事の意味・成長・裁量を強化

と、改善の方向がハッキリ分かれるのです。