「この人、距離感が絶妙だな…」と思ったことはありませんか?

一方で、自分は近づきすぎて相手を疲れさせたり、逆に離れすぎて関係がぎこちなくなった経験はないでしょうか。

人との距離感に悩む理由はさまざまです。

- 初対面でどこまで踏み込んでいいか分からない

- 仲良くなりたいのに、距離が縮まらない

- 気づくと相手との関係が冷えている

この記事では、心理学の理論(パーソナル・スペースやソーシャル・ペネトレーション理論など)をベースに、距離感が上手い人の特徴と、今日から実践できるトレーニング法をご紹介します。

職場・友人関係・恋愛など、状況別のコツもカバーしているので、幅広い人間関係に応用可能です。

「人との距離感は才能じゃなく、意識と習慣で変えられる」ということを実感できる内容になっています。

ぜひ最後まで読んで、あなたも“距離感上手”の仲間入りをしてくださいね。

人との距離感が上手い人とは?心理学的な定義

「人との距離感が上手い人」とは、相手との物理的な距離や心理的な距離を状況や関係性に合わせて調整できる人のことです。

これは単に「人に近づかない/距離を取る」だけでなく、相手が安心し、信頼できる関係を築ける距離を選べる能力でもあります。心理学では、この距離感を説明するためにいくつかの理論があります。

パーソナル・スペース理論(エドワード・T・ホール)の4つの距離ゾーン

文化人類学者エドワード・T・ホールは、人間が持つ無意識の「縄張り空間」をパーソナル・スペースと呼び、次の4つに分類しました。

- 密接距離(0〜45cm):恋人や家族など、ごく親しい相手だけに許される距離

- 個体距離(45cm〜1.2m):友人や同僚との会話に適した距離

- 社会距離(1.2〜3.6m):ビジネスやフォーマルな場での距離

- 公衆距離(3.6m以上):講演や舞台など、不特定多数に向けた場面での距離

距離感が上手い人は、このゾーンを無意識に使い分けています。例えば、上司に報告するときは社会距離を保ち、友人に相談するときは個体距離まで近づく…といった具合です。

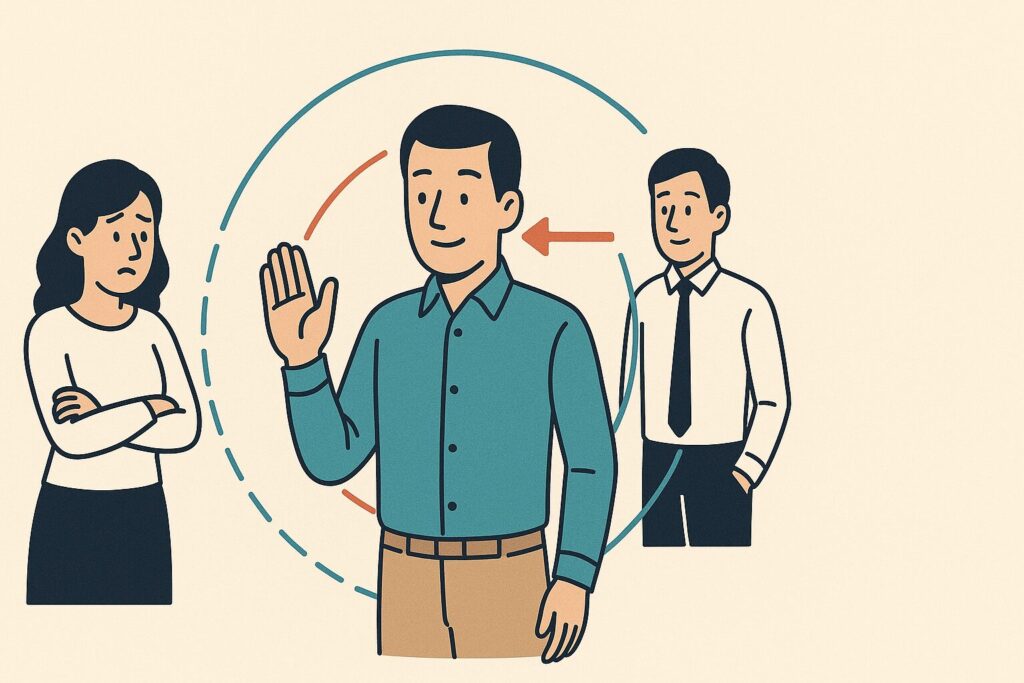

境界線(Boundaries)という考え方と人間関係への影響

境界線(バウンダリー)とは、自分の心や身体を守るための「見えない線」のことです。

例えば、相手が嫌がる冗談を言わない、自分が疲れているときは誘いを断る、なども境界線を守る行動です。

距離感が上手い人は、

- 自分の境界線を明確に持っている

- 相手の境界線も尊重する

この2つを両立させています。これにより、無理に近づきすぎて相手を不快にさせたり、逆に壁を作りすぎて疎遠になることを防ぎます。

高コンテクスト文化と低コンテクスト文化の違い

ホールは距離感の感じ方にも文化差があることを指摘しました。

- 高コンテクスト文化(例:日本):空気や文脈で相手の意図や距離を察する傾向

- 低コンテクスト文化(例:アメリカ):言葉で直接的に距離や意図を伝える傾向

距離感が上手い人は、この文化的背景や相手の性格に合わせてアプローチを変えます。

例えば、日本人同士では控えめな接近、外国人相手ならやや積極的な自己開示…といった柔軟さです。

人との距離感が上手い人に共通する特徴

距離感が上手い人には、相手の安心感を高め、信頼関係を築くための共通する行動や考え方があります。

ここでは、代表的な4つの特徴を心理学的な背景とともに紹介します。

①相手の反応を観察して距離を調整できる

距離感が上手い人は、相手の表情・姿勢・声のトーン・視線などを観察し、近づくべきか距離を取るべきかを判断します。

例えば、相手が少し後ろに下がったら物理的距離を広げ、前のめりに話してきたら少し近づく、といった微調整ができます。

これは心理学でいうセルフモニタリング(自分と相手の状態を観察して行動を変える力)にあたります。

②自己開示のバランスが自然

自己開示とは、自分の考えや感情、経験を相手に話すことです。

距離感が上手い人は、初対面でいきなり深い話をせず、関係が深まるにつれて少しずつ開示のレベルを上げていきます。

これはソーシャル・ペネトレーション理論(タマネギの皮むき理論)とも一致します。

一気に核心まで踏み込まないことで、相手に安心感を与えます。

③共感力とEQ(感情知能)が高い

EQとは、自分や他人の感情を理解し、うまく扱う能力のこと。

距離感が上手い人は、相手の立場や感情を想像し、「このタイミングで近づくと嬉しい」「今はそっとしておくべき」という判断ができます。

たとえば、落ち込んでいる友人には無理に励まさず、そばにいて静かに寄り添う…といった配慮です。

④礼儀や配慮を忘れない(ポライトネス理論)

ポライトネス理論では、人は相手の「フェイス(自己評価や尊厳)」を守るために言動を調整するとされます。

距離感が上手い人は、

- 話の途中で割り込まない

- 相手の意見を否定せず受け止める

- プライベートな質問をするタイミングを見極める

といった配慮を自然に行います。

これが結果的に「この人とは一緒にいて心地よい」という印象につながります。

距離感が下手な人との違い

距離感が上手い人を理解するには、逆に距離感が下手な人の特徴も知っておくと分かりやすくなります。

ここでは「近づきすぎるタイプ」と「距離を取りすぎるタイプ」、そしてその背景にある距離感ミスマッチの原因を解説します。

近づきすぎる人の典型例と心理背景

- 初対面からプライベートな質問を連発する

- 会話中に物理的にぐっと近づく

- LINEやメッセージを頻繁に送りすぎる

- 相手の都合を考えず、急に予定を入れようとする

こうした行動の背景には、承認欲求の強さや不安型愛着スタイル(相手とのつながりを失うことへの強い恐れ)がある場合があります。

距離感が下手な人は「近いほうが仲良くなれる」という思い込みを持ちやすく、その結果、相手に圧迫感を与えてしまいます。

距離を取りすぎる人の典型例と心理背景

- 必要以上に形式的な会話しかしない

- 自分の情報をほとんど明かさない

- 親しい場面でも物理的・心理的距離を保ちすぎる

- 連絡頻度が極端に少ない

この背景には、回避型愛着スタイル(他人との親密さに不安を感じる)や過去の人間関係での傷つき経験があります。

「距離を取れば安全」と考えてしまい、結果的に関係が深まりにくくなります。

距離感のミスマッチが起こる原因

距離感の不一致は、単に性格の違いだけではなく、以下のような要因で起こります。

- 文化や価値観の違い(例:外国人との接触距離の違い)

- 関係の進み具合の認識差(片方は親しいと思っても、もう片方はそうでない)

- コミュニケーションスタイルの差(直接的か間接的か)

距離感が上手い人は、このミスマッチを早期に察知し、相手のスタイルに合わせる柔軟さを持っています。

距離感を上手に保つための心理学的アプローチ

距離感は「感覚」や「センス」だけでなく、心理学的な理論を理解して意識的に身につけることが可能です。

ここでは、信頼関係を築くために役立つ3つの代表的なアプローチを紹介します。

①ソーシャル・ペネトレーション理論で考える関係の深め方

ソーシャル・ペネトレーション理論(社会的浸透理論)は、人間関係をタマネギの皮をむくように、少しずつ自己開示を深めていくプロセスとして説明します。

- 表面的な話題(天気、趣味)から始める

- 価値観や意見に関する話題に進む

- 感情や過去の経験を共有する

距離感が上手い人は、相手の反応を見ながらこの層をゆっくり進めます。

一気に深い話に踏み込まないことで、相手の警戒心を和らげます。

②ジョハリの窓で自己開示と理解のバランスを取る

ジョハリの窓は、自分と他人の認識を「開かれた自己」「隠された自己」「盲点の自己」「未知の自己」の4つに分けたモデルです。

- 「開かれた自己」を広げる → 相手との信頼感が増す

- 「隠された自己」を少しずつ共有 → 距離が縮まる

- 「盲点の自己」への気づき → 無意識の距離の取り方を改善

距離感が上手い人は、この「開かれた自己」を適度に広げながら、相手にも話しやすい環境を作ります。

③メラビアンの法則から学ぶ非言語コミュニケーションの重要性

メラビアンの法則によれば、第一印象や感情の伝わり方は

- 言葉(7%)

- 声のトーン(38%)

- 表情や姿勢(55%)

で決まるとされます。

つまり、距離感を上手に保つには表情・アイコンタクト・姿勢といった非言語要素が非常に重要です。

例えば、笑顔で軽くうなずく、相手の話すテンポに合わせるだけでも、心理的な距離は大きく縮まります。

人との距離感を身につけるための具体的な練習法

距離感は、意識して練習すれば誰でも向上できるスキルです。

ここでは、初心者でも取り入れやすい4つの練習法を紹介します。

①観察力を鍛える「3秒ルール」

会話や出会いの場で、最初の3秒間は話すより観察を意識します。

- 相手の表情

- 姿勢や身体の向き

- 声の大きさやトーン

この観察によって、相手がリラックスしているのか、少し距離を取りたいのかが分かります。

3秒間で「今は近づくべきか、少し距離を保つべきか」を判断する習慣をつけましょう。

②自己開示の段階を小さくするトレーニング

いきなり深い話題に飛び込むのではなく、小さなステップで自己開示します。

例:

- 共通の話題(天気、趣味)

- 少しパーソナルな情報(休日の過ごし方)

- 感情や価値観(楽しかった出来事、考え方)

この段階的な自己開示は、相手の警戒心を下げつつ関係を深められます。

③ラポール形成のためのミラーリング実践法

ミラーリングとは、相手のしぐさや話し方をさりげなく真似るコミュニケーション技法です。

例えば、相手がゆっくり話すなら自分もペースを合わせ、腕を組んでいれば少し似た姿勢を取る…といった具合です。

注意点は、「やりすぎないこと」。自然に行うのがポイントです。

④相手に合わせた物理的距離の調整練習

日常の中で、意識的に相手の反応を見ながら距離を変える練習をしてみましょう。

- 相手が前のめりになったら、自分も少し近づく

- 相手が後ろに下がったら、半歩引く

この「距離のキャッチボール」を繰り返すことで、感覚が磨かれていきます。

よくある疑問:「意識して取り入れると、不自然な対応にならない?」

最初は確かに、意識して観察したり距離を調整したりすると「ぎこちないかも」と感じるかもしれません。

しかし、これは新しい動作を覚えるときの一時的な感覚です。

自転車や車の運転も、最初はハンドルやペダルを意識して動かしますが、練習を重ねるうちに自然にできるようになります。

距離感の練習も同じで、繰り返すことで意識しなくても自然にできるようになります。

ポイントは、完璧を目指さず、小さな場面で試すこと。

例えば、職場での会話や友人との雑談など、プレッシャーの少ない場面から始めれば、相手に不自然さを感じさせにくく、自然な会話の流れの中で身についていきます。

状況別・人との距離感の取り方のコツ

距離感の取り方は、相手との関係性や状況によって適切な基準が変わるものです。

ここでは、4つの典型的なシーン別に距離感のコツを紹介します。

職場での上司・部下との距離感

職場では、信頼関係を築きつつも礼儀を保つ距離感が重要です。

- 会話は社会距離(1.2〜3.6m)を目安に

- プライベートな質問は慎重に

- 意見の指摘は「事実+改善案」で伝える

- 飲み会やランチなどの距離感は相手の誘い方や雰囲気に合わせる

距離を詰めすぎると公私の境界が曖昧になり、逆に離れすぎるとチームワークに影響します。

友人・知人との距離感

友人関係では、相手の生活リズムや価値観を尊重することが距離感が大切です。

- 連絡頻度は相手に合わせる

- 一方的な相談や愚痴の押しつけを避ける

- 誘いを断られても引きずらない

親しさの中にも、相手の時間・感情への配慮を忘れないことが長続きの秘訣です。

恋愛・パートナーとの距離感

恋愛関係では、近さと自由のバランスが重要です。

- 「相手の望む頻度」に合わせて安心感を与える

- ただし相手の一人時間も尊重する

- 気持ちや予定を共有しつつ、監視や束縛は避ける

- ケンカ後は時間を置いて冷静に話す

心理学では、適度な心理的スペースが愛情を長続きさせるとされています。

初対面の人との距離感

初対面では、まず相手のパーソナルスペースを尊重することが基本です。

- 会話は社会距離(1.2〜3.6m)〜個体距離(1m前後)で

- いきなりボディタッチや深い質問は避ける

- 相手のリアクション(前傾か後傾か)を観察して距離を調整

- 初対面は共通の話題(天気・場所・趣味)から入る

「安全な距離感」を確保することで、相手は安心して会話に集中できます。

まとめ|人との距離感は意識と習慣で変えられる

人との距離感は、生まれつきの才能ではなく、意識と習慣で改善できるスキルです。

心理学の理論を活用し、日常生活で小さな実践を積み重ねることで、誰でも「距離感上手」になれます。

心理学理論と日常の練習の組み合わせが効果的

これまで紹介してきたように、距離感を身につけるには

- パーソナル・スペース理論で物理的距離の基準を理解する

- ソーシャル・ペネトレーション理論で自己開示を段階的に進める

- ジョハリの窓で自己理解と他者理解を深める

- メラビアンの法則で非言語の重要性を意識する

といった理論を土台に、観察力やミラーリングなど日常のコミュニケーション練習を組み合わせるのが効果的です。

距離感上手は「安心感」と「信頼感」を与える人

距離感を上手に取れる人は、相手に「この人といると安心する」「信頼できる」という感情を与えます。

これは職場でもプライベートでも大きな強みになります。

- 相手を尊重しつつ自分も守れる

- 無理なく人間関係を築ける

- 長期的に良好な関係を維持できる

距離感の上達は、人間関係の質そのものを底上げします。

今日からできる小さな一歩として、相手の反応を3秒観察してみるのもおすすめです。

少しずつ試していくうちに、自然と距離感の取り方が身についていくでしょう。