「変わりたいのに、気づくと元の生活に戻ってしまう…」

そんな経験、ありませんか?

・ダイエットや早起きが3日で終わる

・やる気はあるのに行動が続かない

・自分は意志が弱いのでは?と落ち込む

これはあなただけではありません。人間の脳には“元に戻ろうとする仕組み(ホメオスタシス)があるんです。

この記事では、

なぜ人は変われないのか?

どうすれば習慣を無理なく続けられるのか?

を心理学の視点から分かりやすく解説します。

・続かない原因(脳の安全装置・習慣の引き戻し・認知負荷)

・変化に抵抗が起きる理由

・ホメオスタシスを味方にする習慣化のコツ

など、今日から使える実践法までまとめています。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ“変わりたいのに変われない”のか?まずは原因を整理する

「今年こそ早起きしたい」「ダイエットを続けたい」「毎日勉強したい」

そう思っていても、気づいたら元の生活に戻ってしまう——。

多くの人が悩むこの現象には、明確な“心理学的な理由”があります。

変われないのは、人間の体と心に備わった自然な仕組みが働いています。

ここでは、その原因をシンプルに整理します。

努力しても三日坊主になる理由

多くの人が「頑張っているのに続かない」理由は、以下の3つに集約できます。

① 変化には“エネルギー”が必要だから

新しい習慣を始めるのは、車が発進するときに大きな力がいるのと同じ。

最初に一番エネルギーを使うため、続けにくくなります。

②今までの習慣が強すぎるから

私たちの脳は、慣れている行動を“自動運転”のように処理します。

だからこそ、新しく始めた行動よりも昔の習慣が圧倒的に強いんです。

③変化を脳が“危険”と判断するから

脳にとって最も大事なのは「命を守ること」。

そのため、知らない行動=リスクと判断し、元の生活に戻そうとします。

やる気や意志力では説明できない“見えない壁”

「気合が足りないのかな?」

「自分は弱いのかな?」

…と自分を責める人は多いですが、

私たちが変われない裏には、以下の“見えない壁”があります。

見えない壁①:脳の安全装置(ホメオスタシス)

人間には、変化すると元に戻ろうとする仕組みがあります。

これが ホメオスタシス と呼ばれる「安定を保つ力」。

体温も、感情も、行動も、急に変わらないように調整されています。

見えない壁②:自律神経の影響

睡眠不足やストレスが多いと、脳が“変化を避けるモード”に入ります。

すると、やる気が出ない・続かないのは自然な反応になります。

見えない壁③:心理的な反発(リバウンド効果)

禁止・我慢・気合を使いすぎると、

逆に元の行動が強く戻る現象が起きます。

これは意志の弱さではなく、人間の心理の仕組みそのもの。

まとめ

- 脳の安全装置(ホメオスタシス)

- 強い習慣の引き戻し

- 自律神経の防衛反応

- 心理的な反発

これらが重なるため、人は簡単には変われません。

だからこそ、

“変われない理由”を知ることが、変わるための第一歩です。

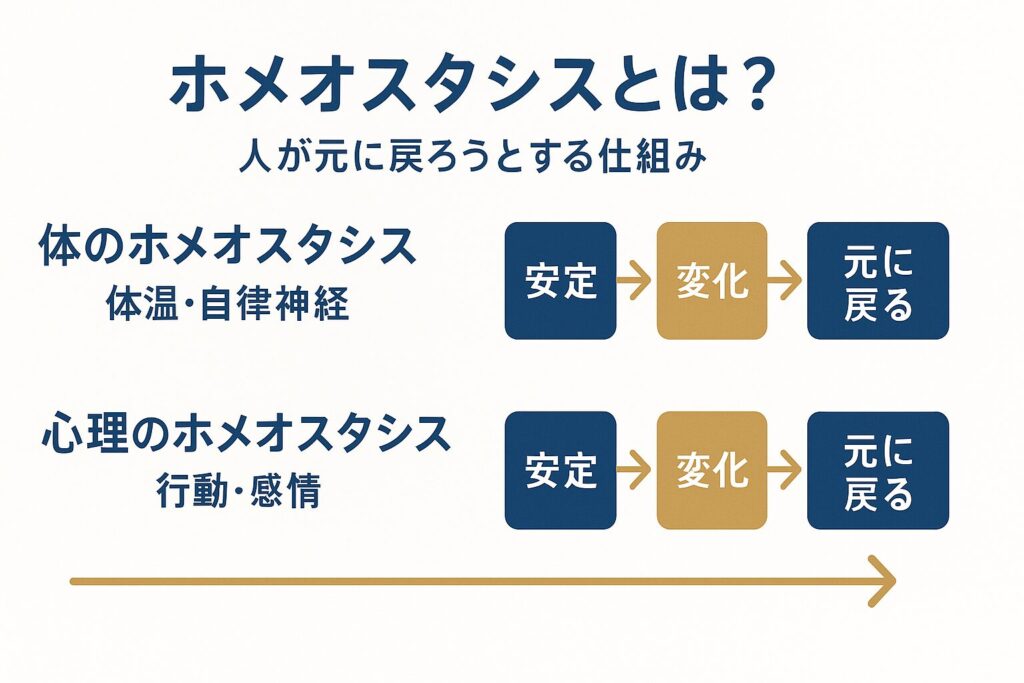

ホメオスタシスとは?人が元に戻ろうとする仕組み

私たちが“なかなか変われない”最大の理由が、

この ホメオスタシス(恒常性) という仕組みです。

一言でいうと——

「体と心が“いつもの状態”に戻ろうとする自動調整システム」。

体温・血圧・感情・行動…ほぼすべてが、この仕組みによって安定しています。

これは生きるために必要な機能であり、決して悪いものではありません。

ここでは、その具体的な働きをわかりやすく解説します。

体と心にある“安定を保つ力”

ホメオスタシスは、本来は生物学の言葉ですが、

心理学や行動にも同じように働くことが分かっています。

【体のホメオスタシスの例】

- 体温が上がれば、汗をかいて下げようとする

- 血糖値が上がれば、ホルモンが出て調整する

- 寝不足なら、強い眠気が出る

これらはすべて“安定を維持する力”です。

【心のホメオスタシスの例】

- 気分が落ちても、数日すれば自然に戻ってくる

- 緊張が続いても、時間がたつと落ち着く

- モチベーションが上がっても、すぐに日常レベルに戻る

感情も“元に戻ろうとする性質”をもっています。

つまり、

人間は「変化し続けることのほうが不自然」なんです。

心理学でのホメオスタシス(感情・行動の戻り)

心理学では、ホメオスタシスは以下のような場面で説明に使われます。

① 感情が自然に元に戻る現象

嫌なことがあって落ち込んでも、

数日たつと少し楽になるのはこの力のおかげです。

逆に、テンションが上がってもずっとは続かないのも同じ原理。

② モチベーションが長続きしない原因

新しいことを始めると、最初はやる気が高いですが、

すぐ日常レベルに戻ってしまいます。

これは「セットポイント」という“感情の基準値”に向かう性質があるためです。

(※セットポイントもホメオスタシスの一種)

③ 行動が元の習慣に戻る力(行動のホメオスタシス)

早起き、運動、勉強、片付け…

良い習慣をつけても、ふとしたきっかけで

元の生活リズムに引き戻されることがあります。

これもホメオスタシスが働いているだけです。

現状維持バイアスとのシンプルな違い

ホメオスタシスとよく似た言葉に 現状維持バイアス があります。

違いを簡単にまとめると——

| 用語 | 意味 | 正体 |

|---|---|---|

| ホメオスタシス | 体・心が自動で元に戻る仕組み | 生物的なメカニズム |

| 現状維持バイアス | 現状を変えたくない心理 | 心理的な傾向 |

つまり:

- ホメオスタシス=体と脳が勝手にやること

- 現状維持バイアス=人の選択の癖

この2つが重なると、

変化したいのに変われない状態が強くなります。

まとめ:ホメオスタシスは“変われない”原因の中心にある

- 人間には「いつもの状態に戻す力」が必ず働く

- 感情・モチベーション・行動もすべて元に戻される

- 現状維持バイアスと合わせて“変化しにくい状態”が生まれる

だからこそ、変わるには

ホメオスタシスとうまく付き合う方法が必要になります。

変わろうとすると抵抗が生まれる理由|脳のスタンスは「今が一番安全」

「よし、今日から変わるぞ!」

と意気込んだ瞬間に、急にやる気が失われたり、

続けようとしているのに気づいたら昔の生活に戻っている──。

これは偶然ではありません。

人間の脳は、

“変化=危険”

と判断するようにできています。

ここでは、その理由を分かりやすく解説します。

脳は“変化=負担”と判断する

人間の脳は、何よりも 「生存を守ること」 を優先します。

そのため、新しいことに挑戦すると以下の反応が起きます。

① 新しい行動は「未知」と認識される

未知のこと=安全性が分からない

⬇

脳が「慎重にしろ」「やめとけ」とブレーキをかける

② 新しい行動は“エネルギー消費”になる

脳は「省エネの臓器」とも言われ、

なるべく楽をしたいという性質があります。

だからこそ、新しい行動には抵抗を感じやすくなります。

③ 今のままが一番安全と判断する

たとえ現在が不満だらけでも、

「慣れている状態=生き残れている証拠」

というロジックで動きます。

良い未来よりも、

「今生きている=正解」と判断するのが脳の基本構造です。

自律神経が変化を嫌う理由

新しい行動を始めると、少なからずストレスが発生します。

そのストレスを処理するのが 自律神経 ですが、

この自律神経には次のような特徴があります。

① 変化を“敵”とみなす防衛反応がある

- 新しい環境

- 初めての習慣

- 想定外の出来事

これらはすべて「緊張(交感神経)」を高める方向に働きます。

② 緊張が続くと体が“元に戻そう”とする

ストレスが一定量を超えると、

副交感神経が働いて体と心を落ち着かせようとするため、

行動のスピードやモチベーションが落ちます。

つまり…

行動が止まるのは、脳と自律神経の防衛反応。

行動がすぐ元に戻る仕組み(行動のホメオスタシス)

変わろうとしても戻ってしまうのは、

習慣そのものにも“安定を保つ力”があるからです。

① 習慣は「自動化された行動プログラム」

脳は慣れた行動を

ほぼ無意識で処理できるようにしているため、

新しい行動より圧倒的に強い。

② 新しい習慣は「手動モード」で負荷が高い

慣れていない行動は、

脳が“全手動”で処理している状態と同じ。

そのため、エネルギー消費が激しく続きにくい。

③ 元に戻るのは“脳が安全”と判断しているから

- いつもの生活リズム

- よくやっていた行動

- 長年の癖

これらは脳にとって「最も安心できる状態」。

だからこそ、

変わった行動より“元の行動”が優先されるのです。

まとめ:脳は「変化」ではなく「安定」を好む

- 脳は変化を負担と判断する

- 自律神経は変化をストレスとして処理する

- 習慣は元に戻る力(ホメオスタシス)を持っている

つまり、

変わろうとした瞬間に抵抗が出るのは、脳にとって正常反応。

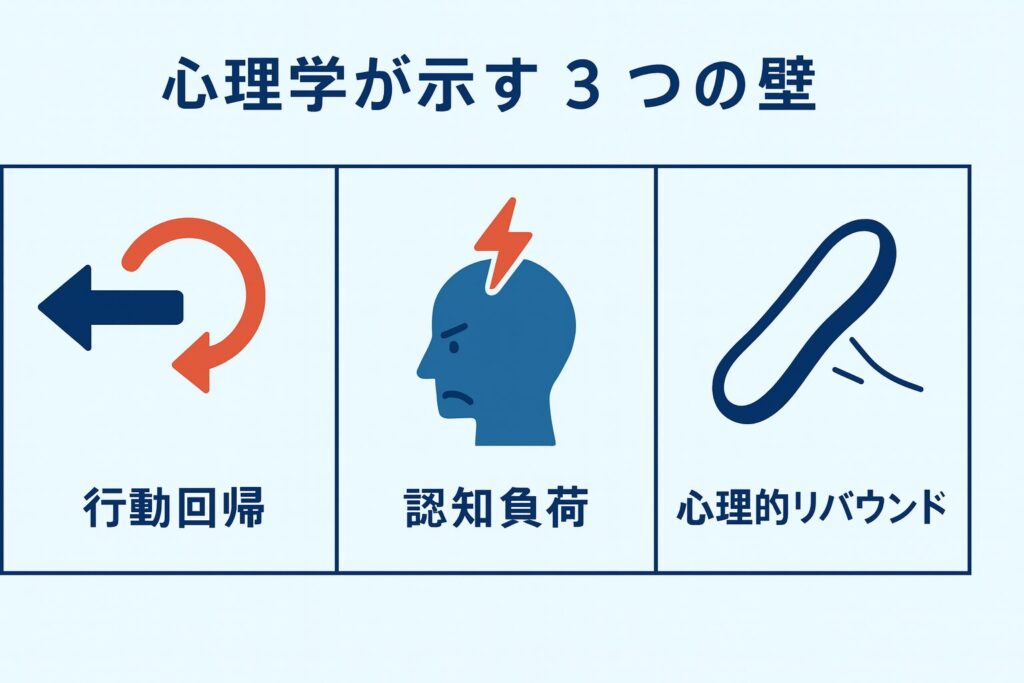

心理学が示す続かない3つの壁

実は、“続かないのは人間の仕組みとして自然” であり、

心理学では 3つの大きな壁 が行動を止めると説明されています。

ここでは、その3つをわかりやすく解説します。

壁①:習慣は元に戻りやすい(行動回帰)

「行動回帰」とは、

新しい習慣より、昔の習慣のほうが圧倒的に強い

という性質のこと。

例え話をすると――

- 新しい習慣=まだ細い小道

- 今までの習慣=何年も踏み固められた大きな道路

人間の脳は、この「大きな道路」のほうを自然に選びます。

元に戻る理由

- 昔の習慣は“自動運転”で動く

- 新しい習慣は“手動操作”で疲れる

- 脳はラクなほう(慣れた行動)を選ぶ

これらはすべて、ホメオスタシス(元に戻る力)の一部です。

壁②:情報が多すぎると行動できない(認知負荷)

「ダイエット法はどれが正しい?」

「勉強法が多すぎて結局始めない…」

「片付けのルールが多すぎてやる気がなくなる」

これはすべて、認知負荷(情報の多さによる処理オーバー)が原因です。

認知負荷が行動を止める理由

脳の処理できる容量には限界があります。

容量オーバーになると、以下の状態になります。

- 判断できない

- 優先順位がつけられない

- 行動する前に疲れてしまう

- 「明日でいいや」と先延ばし

これは脳の仕組み上の限界です。

壁③:我慢しすぎると反動が来る(心理的リバウンド)

「甘いもの禁止!」

「毎日絶対◯◯する!」

このように強い制限をかけると、

逆にその行動をしたくなる反動 が起こります。

これは 心理的リバウンド効果 と呼ばれます。

なぜ反動が起きるのか?

- 我慢=脳に強いストレス

- ストレスが限界を超える

- 脳が“元に戻せ!”と反発する

- 結果、過食・サボり・やめ癖が発生する

つまり、

やりすぎればやりすぎるほど、逆効果になるのです。

まとめ

人が続かない理由は、以下の3つに集約されます。

- 行動回帰(元に戻る力)

- 認知負荷(情報の多さによる停止)

- リバウンド効果(我慢の反発)

ホメオスタシスを味方にする“簡単な習慣化のコツ”

人が変われないのは、脳と自律神経の自然な仕組みが原因です。

つまり、

変わるためには「仕組みを敵に回さない」ことが大事。

むしろ ホメオスタシスを“味方として使う” ほうが成功率は圧倒的に高くなります。

ここでは、今日から使える 3つの習慣化のコツ を紹介します。

①小さく始めると脳が拒否しない

変化を大きくすると、

脳は「危険」「負担が大きい」「やめろ」と強い抵抗を出します。

逆に、変化を“超小さくする”と、

脳は変化をストレスとして認識しません。

これが習慣化で最も重要なテクニックです。

“小さく始める”例

- 30分運動 → 1分だけ歩く

- 毎日ブログ1記事 → 1行だけ書く

- 早起き1時間 → 5分早く起きる

- 勉強1時間 → 1ページだけ読む

ポイントは、

「笑ってしまうほど簡単」な行動にすること。

脳が“負担ゼロ”と判断すると、

ホメオスタシスの抵抗を受けずに行動が継続しやすくなります。

②環境を変えれば努力はほぼ不要になる

習慣を変えるとき、

意志力より「環境」のほうがはるかに強いです。

なぜなら、環境は常に私たちの行動を“自動で誘導する力”を持っているからです。

環境を変える具体例

- 運動したい → スポーツウェアをベッドの横に置く

- 読書したい → スマホを別の部屋に置く

- 勉強したい → 机から余計な物を全部なくす

- 早起きしたい → ベッドにスマホを持ち込まない

- 食生活を変えたい → 家にお菓子を置かない

行動心理学ではこれを 「環境デザイン」 と呼びます。

意志力を使わずに行動できるため、

ホメオスタシスの“元に戻す力”に負けにくくなります。

③自律神経が整うと行動が戻りにくい

自律神経(交感神経・副交感神経)は、

行動の安定と習慣化に直結する“土台”です。

特に、

- 睡眠

- 食事

- 軽い運動

- ストレス管理

この4つが整うと、

行動の戻り(ホメオスタシスによる引き戻し)が大幅に弱まります。

自律神経を整える簡単な方法

- 朝に日光を浴びる

- 寝る前のスマホ使用を減らす

- 1分だけ深呼吸をする

- ゆっくり入浴する

- カフェインを夕方以降控える

- 軽い散歩を習慣にする

これらはどれも軽い行動ですが、

脳の「安定ライン」が整うため、行動が崩れにくくなる効果が大きいです。

まとめ:ホメオスタシスは“敵”ではなく“味方”にできる

- 行動を小さくすると抵抗ゼロで続く

- 環境を変えると意志力がほとんど不要になる

- 自律神経が整えば行動は安定する

つまり、

変わるには “努力”より“仕組み”が大事。

ホメオスタシスを理解すれば、

無理なく自然に行動を変えていくことができます。

まとめ|変われないのは仕組みの問題。仕組みを知れば変わりやすくなる

人が変われないのは、体と心に備わっている ホメオスタシス(元に戻す仕組み) が影響しています。

最後に、この記事の要点を【3つの視点】で整理して締めくくります。

①変化はゆっくり

脳は急な変化を「危険」だと判断します。

だから、大きく変わろうとすると抵抗が強くなり、続かなくなります。

✔ ゆっくり変わることで得られるメリット

- 脳がストレスを感じにくい

- ホメオスタシスが暴走しない

- 行動の定着率が高くなる

- 反動(リバウンド)が出にくい

変化がゆっくりに見えても、

長期で見れば確実に人生が変わります。

②ホメオスタシスを味方にする

ホメオスタシスは、

- 急な変化を抑える

- 身体・自律神経を守る

- 感情や行動を安定させる

という“安全装置”です。

敵にするのではなく、

味方にすれば圧倒的にラクに変われるようになります。

ホメオスタシスを味方にする要点

- 小さく始める

- 環境を変える

- 自律神経を整える

すべて「脳にストレスを与えない工夫」です。

③続けるために大切なのは「意志力」ではなく「仕組み」

世の中では「やる気を出せ」「意志力で続けろ」と言われますが、

心理学的に見ると、意志力は枯渇する“消耗品”です。

必要なのは、

意志に頼らなくても続いてしまう『仕組み』を作ること。

習慣が自然に続く“仕組み”とは?

- 行動を小さくする(脳の負担ゼロ)

- 環境を整える(行動の自動化)

- 自律神経を安定させる(基礎体力・メンタルの安定)

こうした仕組みを整えると、

行動が勝手に続き、ホメオスタシスの「元に戻す力」も弱まります。