「なぜ、選択肢が多いと決められなくなるんだろう?」

買い物で迷ったり、アプリでどのボタンを押すか悩んだり──そんな経験はありませんか?

実はそれ、脳が“選択の多さ”に疲れているサインなんです。

この記事では、心理学の原理であるヒックの法則をもとに、

「人はなぜ迷うのか」「どうすれば迷わないデザインを作れるのか」をわかりやすく解説します。

UXデザイン(ユーザーが使いやすい設計)の実例や、

日常でも使える“迷わない仕組み”の作り方も紹介。

ヒックの法則を知れば、あなたのサイトも生活も、ぐっとシンプルで行動しやすくなるはずです。

「選択を減らすことが行動を生む」

ぜひ最後まで読んでくださいね。

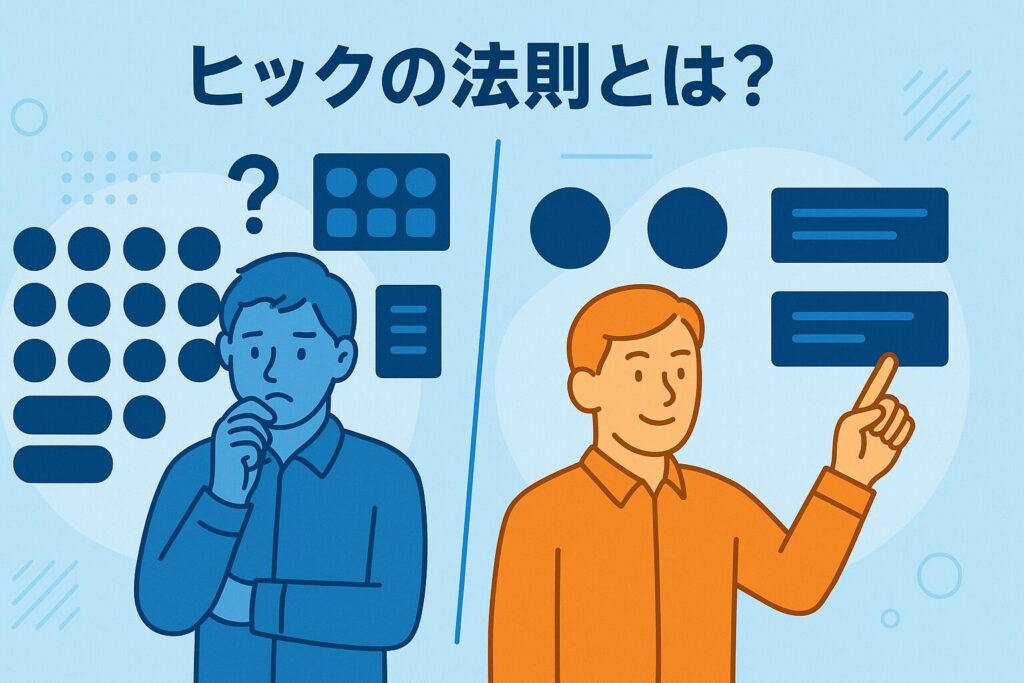

ヒックの法則とは?|「選択肢が多いほど決断が遅くなる」心理学的原理

私たちは日常の中で、たくさんの「選択」に直面しています。

朝起きて「何を着るか」から始まり、ランチで「どのメニューにするか」、夜には「どの動画を見るか」まで。

このような場面で感じる「迷い」や「決断の遅さ」は、ヒックの法則(Hick’s Law)**によって説明できます。

ヒックの法則の基本定義(わかりやすい説明)

ヒックの法則とは、「選択肢が多いほど、意思決定に時間がかかる」という心理学の原理です。

言い換えると、人の脳は多くの選択肢を前にすると情報処理に時間がかかり、行動が遅くなるということ。

たとえば――

- 3種類のパスタから選ぶより、

- 15種類のパスタから選ぶほうが、

決めるのに時間がかかりますよね。

これは「優柔不断だから」ではなく、脳が“情報を整理する時間”を必要としているからです。

この現象を定量的に説明したのが、ヒックの法則です。

どんな実験から生まれた?(ヒックとハイマンの研究)

この法則は、心理学者ウィリアム・エドモンド・ヒック(William E. Hick)とレイ・ハイマン(Ray Hyman)によって提唱されました。

ヒックの実験では、複数のランプのうち1つがランダムに点灯し、

参加者は「点いたランプに対応するボタンを押す」という単純な課題を行いました。

その結果、ランプ(=選択肢)の数が増えるほど、反応にかかる時間が長くなることがわかりました。

つまり、「選択肢の数」と「反応時間」には明確な関係があるということです。

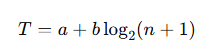

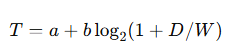

数式でわかるヒックの法則(T = a + b log₂(n + 1) の意味)

ヒックの法則は次のような数式で表されます:

各パラメータの意味:

- T:反応(意思決定)にかかる時間

- a:反応動作にかかる基礎時間(定数項)

- b:情報処理速度を表す定数(個人や条件で異なる)

- n:選択肢の数

つまり、選択肢の数(n)が増えるほど、反応時間(T)が対数的に増えるということ。

「倍になるわけではないが、確実に遅くなる」というのがポイントです。

この法則は、単なる経験則ではなく、情報処理の数学的モデルとしても信頼性が高いものです。

情報理論との関係|「選択=情報量」という考え方

ヒックの法則は、情報理論の巨匠クロード・シャノンの「情報エントロピー」の概念とも深く関係しています。

情報理論の視点では、

選択肢が増えるほど“情報量”が増える=脳が処理すべきデータが増える

という考え方を取ります。

つまり、たくさんの選択肢に直面したとき、私たちは膨大な「情報エントロピー」を処理しているのです。

たとえば、

- 選択肢が2つなら情報量は1ビット(0か1の二択)

- 選択肢が4つなら2ビット

- 選択肢が8つなら3ビット

……という具合に、選択肢が増えるごとに判断に必要な情報量が増えることが分かります。

💡まとめ:ヒックの法則は「シンプルな設計」の根拠になる

ヒックの法則は、

「人は選択肢が増えるほど迷い、行動が遅くなる」

というシンプルかつ強力な心理学の原理です。

この法則を理解すると、「いかに選択肢を減らすか」こそがUXデザインの核心だと気づくはずです。

ボタン、メニュー、フォーム、どれを取っても――

“迷わせない仕組み”を作ることが、「行動しやすいデザイン」への第一歩です。

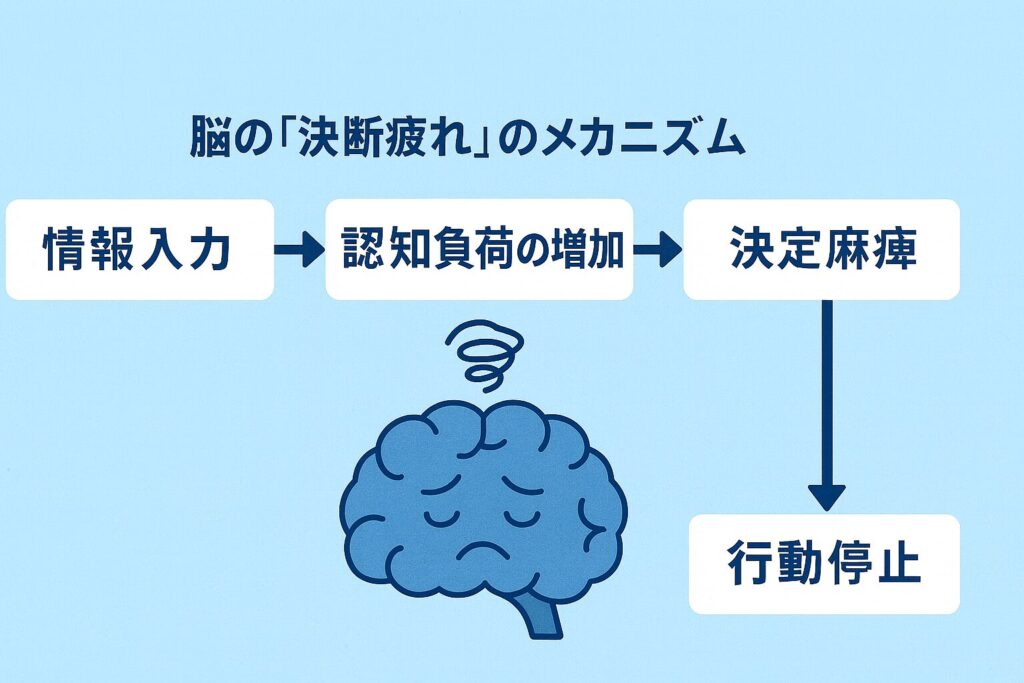

なぜ選択肢が多いと行動できなくなるのか|脳の「決断疲れ」のメカニズム

「選択肢が多いと迷って決められない」──これは誰もが感じたことのある体験です。

服を選ぶとき、レストランのメニューを見たとき、ネットショッピングで延々とスクロールしてしまうとき…。

その原因は意志の弱さではなく、脳の情報処理の限界にあります。

この現象を理解することで、UXデザインにも「人が動きやすい仕組み」を取り入れることができます。

認知負荷(Cognitive Load)と情報処理の限界

人の脳には、一度に処理できる情報量の上限があります。

これを心理学では「認知負荷(Cognitive Load)」と呼びます。

たとえば、

- 一度に5つの数字を覚えるのは簡単でも、

- 15個になると途端に混乱しますよね。

脳は常に、情報を整理・比較・記憶するためにエネルギーを消費しています。

選択肢が増えるほどこの負担が大きくなり、思考が停止したり、判断を先延ばしにしたりするのです。

UXデザインでいえば、

「メニューが多すぎる」「ボタンが並びすぎている」と、ユーザーは一瞬で疲れて離脱します。

つまり、行動を妨げているのは“情報の多さ”そのものなのです。

「決定麻痺(Decision Paralysis)」とは?

このような状態を心理学では「決定麻痺(Decision Paralysis)」と呼びます。

選択肢が多すぎて、逆に何も選べなくなる心理現象です。

たとえば、スーパーマーケットで

- ジャムが6種類だけ並んでいる場合と、

- 24種類も並んでいる場合、

どちらが売れると思いますか?

有名な実験(アイエンガー&レッパー, 2000)によると、

選択肢が少ないほうが購買率が高かったのです。

つまり、人は「多いほど良い」ではなく「多すぎると動けない」ということ。

この「決定麻痺」は、ヒックの法則が現実に起きている具体的な例です。

ミラーの法則(7±2の法則)との関係

ここで関連するのが、心理学者ジョージ・ミラーによる「7±2の法則」です。

これは「人が短期記憶に保持できる情報は、だいたい7個前後」という有名な原則。

つまり、人が一度に把握できる選択肢の数には限界があるということです。

この法則は、ヒックの法則の“上限目安”として使えます。

例えば、メニュー項目やフォームの入力欄が7個を超えると、

「多い」「覚えられない」「探すのが大変」と感じて離脱しやすくなります。

UXデザインではこの原則を踏まえ、

「一度に7つ以上の選択肢を見せない」

という設計指針がよく使われています。

「選択肢が多い=満足度が下がる」選択のパラドックスとの違い

もう一つ関連する心理学理論に、「選択のパラドックス(The Paradox of Choice)」があります。

これは心理学者バリー・シュワルツが提唱した概念で、

選択肢が多いほど、人は自由を感じるどころか不満や後悔を抱きやすくなるというもの。

ヒックの法則が「選択肢が多いと決断が遅くなる」のに対し、

選択のパラドックスは「選択肢が多いと満足度が下がる」という感情面の話です。

つまり両者をまとめると、

たくさんの選択肢は、“行動を止め”、さらに“満足度も下げる”

という二重のリスクを生むことになります。

💡まとめ:人は“迷う”ようにできている

人間の脳は完璧なコンピューターではありません。

むしろ「迷うように設計されている」といってもいいでしょう。

だからこそ、UXデザインでは「選択肢を減らすことが親切」なのです。

情報を整理し、選びやすく導くことで、ユーザーは迷いなく行動できるようになります。

これが、ヒックの法則がUX設計で重視される理由です。

ヒックの法則をUXデザインに活かす方法|ユーザーが迷わない設計術

ヒックの法則を理解すると、UXデザインの本質が見えてきます。

それは、「人が迷わず行動できるように、選択肢を減らすこと」です。

ここでは、ヒックの法則をWebサイトやアプリ設計で実践するための4つの方法を解説します。

どれも“心理学に基づくデザイン改善”として、すぐに取り入れられる考え方です。

①メニュー設計|項目数を最適化する考え方

Webサイトのナビゲーションメニューは、ヒックの法則の典型的な応用例です。

ユーザーが「どこをクリックすればいいのか」迷う瞬間は、まさに選択肢過多による決断の遅れです。

対策:

- メニューは5〜7項目以内が理想

- 内容を階層化し、「カテゴリ→詳細ページ」の2ステップ構成にする

- 優先度の高いものは上位、頻度の低いものは隠す(ドロップダウン化)

たとえば、ECサイトなら

「メンズ」「レディース」「セール」「ブランド」「新着」など主要5項目に絞るだけで、

ユーザーは圧倒的に動きやすくなります。

“すぐに選べる”という体験こそが、UXの第一歩です。

② CTAボタンのデザイン|「選びやすさ」が行動を生む

CTA(Call To Action)とは、「購入する」「登録する」「問い合わせる」など、行動を促すボタンのことです。

このボタンが複数並んでいると、人はどれを押せばいいか分からなくなります。

ポイント:

- ボタンは1ページに1つの主要アクションを基本にする

- 迷わせない言葉を使う(例:「今すぐ登録」よりも「無料で体験してみる」など具体的に)

- 色や大きさで“最も重要な行動”を目立たせる

ヒックの法則的に言えば、選択肢の数を減らすこと=行動率を上げること。

シンプルな導線は、クリック率やコンバージョン率を大きく改善します。

③フォーム設計のコツ|ステップを分けると離脱率が下がる

「入力フォームが長すぎて途中でやめた」──これもヒックの法則の影響です。

人は多すぎる入力項目を見ただけで、無意識に「面倒くさい」と判断します。

実践ポイント:

- 1画面の入力項目は5〜7個以内

- 「基本情報」「詳細設定」などステップを分けて、1回あたりの負荷を軽くする

- 進捗バーを表示し、ゴールまでの距離を見える化する

分割フォームにすると、「あと少しで終わる」という心理が働き、完了率(CVR)が上がりやすくなります。

UXの観点では、“短く見せること”が最も強力なモチベーション設計です。

④モバイルUIでの応用例|画面サイズと選択肢の関係

スマートフォンでは、画面が小さい分だけ「選択肢の見せ方」がUXに直結します。

デスクトップでは問題ない数でも、モバイルでは視覚的な負担(認知負荷)が急増します。

ヒックの法則的な設計のポイント:

- メニューはハンバーガーメニューやボトムナビで整理

- 選択肢はスワイプで切り替えられるようにする

- 主要ボタンは“親指の届く範囲”に配置する(フィッツの法則とも関係)

特にスマホUIでは「少なく、明確に」が鉄則。

限られた空間で迷わせない設計=ユーザビリティの高さにつながります。

💡まとめ:UXの最適化は「選ばせない」ことから始まる

多くの人は「デザイン=飾ること」と考えがちですが、

心理学的に見ると、デザインとは“選択の負担を減らすこと”です。

ヒックの法則を活用すれば、

- 離脱率を下げたい

- コンバージョン率を上げたい

- シンプルで直感的なUIを作りたい

といった課題を、心理的根拠に基づいて解決できます。

UX改善の第一歩は、

「どれを選べばいいか迷わないようにする」

その一点に尽きます。

他の心理学法則との違いと使い分け|UX設計に役立つ3大法則

UXデザインでは、ヒックの法則以外にも「人の行動を予測する」心理学的な法則がいくつかあります。

特に有名なのがフィッツの法則とミラーの法則です。

この3つを組み合わせると、「人がどのように見て、考え、動くのか」を体系的に理解でき、より使いやすいデザインが作れます。

フィッツの法則との違い|距離とサイズが行動に与える影響

フィッツの法則(Fitts’s Law)は、

「ターゲットまでの距離が短く、ターゲットのサイズが大きいほど、行動は速くなる」という原理です。

数式ではこう表されます:

- T:行動にかかる時間(クリック・タップなど)

- D:ターゲットまでの距離

- W:ターゲットの大きさ

つまり、

「ボタンが大きいほど押しやすく、遠いほど遅くなる」ということ。

ヒックの法則が「考える時間(選択の多さ)」に関係するのに対し、

フィッツの法則は「動作の時間(距離とサイズ)」を説明します。

UXでの使い分け:

- ヒックの法則:どれを選ぶか迷わせない

- フィッツの法則:選んだものを押しやすくする

たとえば「CTAボタンを1つに絞りつつ、親指で押しやすい位置・サイズに配置する」のが、

この2法則の理想的な組み合わせです。

ミラーの法則との違い|記憶できる情報の数の限界

ミラーの法則(7±2の法則)は、

「人が短期記憶に保持できる情報は、7個前後である」という心理学の有名な法則です。

つまり、人は一度に7個以上の項目を正確に把握・記憶するのが難しい。

この法則は、ヒックの法則と密接に関係しています。

ヒックの法則が「選択肢が多いと時間がかかる」ことを説明するのに対し、

ミラーの法則は「選択肢が多いと覚えられない・探せない」ことを示しています。

UXでの使い方:

- ナビゲーション項目は7つ以内

- 商品カテゴリも7つ前後を目安に整理

- スマホ画面では5つ以内に抑えると効果的

このように、ミラーの法則は「認知の限界」から見た補助ルールとして活用できます。

🔹 組み合わせて使うと効果的な場面(例:メニュー設計・操作導線)

UXデザインでは、これら3法則を組み合わせることで、

「考えやすく、選びやすく、押しやすい」導線設計が可能になります。

| 法則名 | 対象となる行動プロセス | UXへの応用ポイント |

|---|---|---|

| ヒックの法則 | 思考(選ぶ) | 選択肢を絞る・決断を早める |

| ミラーの法則 | 記憶(覚える) | 情報をグループ化・整理する |

| フィッツの法則 | 動作(触る) | ボタンを大きく・近く・押しやすく配置する |

たとえば、ECサイトを例にすると:

- 商品カテゴリは7つ以内(ミラーの法則)

- メインメニューを5項目に絞る(ヒックの法則)

- 「カートに入れる」ボタンを親指の位置に配置(フィッツの法則)

──この3ステップで、迷わず・覚えやすく・押しやすいUIになります。

💡まとめ:「考える」「覚える」「動かす」をデザインする

UXとは単なる見た目の話ではなく、人の心理プロセスそのものを設計することです。

- ヒックの法則 → 思考の簡略化

- ミラーの法則 → 情報の整理

- フィッツの法則 → 行動の効率化

この3つを意識するだけで、

「ユーザーがどんな行動を取るか」を予測できるようになり、行動を導くデザインが生まれます。

ヒックの法則の具体例|日常・ビジネス・Webでの応用シーン

理論を理解しても、「実際にどんな場面で役立つの?」と感じる人は多いでしょう。

ここでは、ヒックの法則が実際にどのような状況で働いているのかを、

日常・ビジネス・Webデザインの3つの視点からわかりやすく紹介します。

買い物での例:「選択肢が多いほど買えない」現象

スーパーやネット通販で「どれを買うか決められない…」と悩んだ経験はありませんか?

これはまさに、ヒックの法則の典型的な例です。

心理学者アイエンガーとレッパーの実験(2000年)では、6種類 vs 24種類のジャムを提示したときの購入行動を比較した結果、限定された選択肢(6種類)の方が購入率が高かったという結果が報告されています。

つまり、選択肢が多いと購買行動が鈍ることがデータで確認されています。

マーケティングでも、

「人気商品」「おすすめ3選」「売れ筋ランキングTOP5」などを提示するのは、

ユーザーの迷いを減らし、決断を促すためです。

Webサイトの例:トップメニューや商品選択

Webサイトでは、ナビゲーション設計がヒックの法則に直結します。

よくある失敗例は、

「全部載せたい」と思ってメニュー項目を10個以上並べてしまうこと。

この状態では、ユーザーが「どれを押せば目的にたどり着けるか」を判断できず、

結果的に離脱率が上がってしまうのです。

改善策:

- メニュー項目を5〜7個以内に整理

- 内容をグループ化し、階層で表示する

- 重要な項目を左上または中央に配置(視線の起点に合わせる)

こうすることで、ユーザーは「どこに何があるか」を瞬時に理解し、迷わず行動できます。

これはヒックの法則と情報アーキテクチャ(IA)の両面で重要なポイントです。

アプリUIの例:シンプル設計が成功する理由

モバイルアプリの世界では、ヒックの法則が“体感できる”レベルで働いています。

代表的なのは、AppleやGoogleのアプリ設計です。

どちらも「できるだけ選択肢を減らす」ことで、ユーザーが迷わず操作できるようにしています。

たとえば、

- 主要なアクションは下部のタブバーに3〜5個だけ

- 詳細設定は「その他」や「…」にまとめる

- 初回起動時はチュートリアルで選択を制限(導線を固定)

これらはすべて、「選択肢を減らす=思考コストを減らす」というヒックの法則の応用です。

結果的に、ユーザーはストレスなく目的を達成でき、アプリ継続率や満足度が向上します。

💡まとめ:ヒックの法則は「迷わない仕組み」を作る実践心理学

ヒックの法則は、「迷う」という人間の弱点を前提にしたデザイン哲学です。

- 買い物では「おすすめを絞る」

- Webでは「メニューを整理する」

- アプリでは「選択肢を限定する」

──どれも、行動を早く・楽にするための心理的デザインです。

UXデザインの目的は、「選ばせること」ではなく、

“自然と選べてしまう体験”を作ること。

その土台にあるのが、ヒックの法則なのです。

まとめ|“選択を減らす”ことが、行動を生むデザインになる

ここまで見てきたように、ヒックの法則はUXデザインの根幹を支える心理学的原理です。

単なる「操作性の話」ではなく、人の脳の限界と行動心理に基づいた“科学的デザインの考え方”です。

最後に、この記事の要点と今後の活用ヒントを整理しておきましょう。

ヒックの法則の要点まとめ(図解でおさらい)

ヒックの法則とは?

「選択肢が多いほど、意思決定に時間がかかる」という心理法則。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 提唱者 | ウィリアム・ヒック、レイ・ハイマン(1950年代) |

| 数式 | T = a + b log₂(n + 1) |

| 意味 | 選択肢の数が増えるほど、反応時間が長くなる |

| 背景 | 情報理論(選択肢=情報量の増加) |

| UXへの教訓 | シンプルに設計するほど行動しやすくなる |

ヒックの法則は、「選択=脳への負荷」という考えを数式化したものです。

つまり、UXデザインで行動を促すには「減らすこと」が最大の武器になります。

デザインだけでなく「意思決定の心理」として応用できる

ヒックの法則は、UI・UXだけでなく、日常の意思決定にも役立ちます。

- 朝の服選びをルール化して迷いを減らす

- タスクを「今日やる」「後でやる」の2択に絞る

- 情報収集を“3サイトまで”と制限する

──これらはすべて、ヒックの法則を生活に応用した例です。

私たちの「やる気」や「集中力」は、意思決定の数に比例して消耗します。

だからこそ、“選択を減らす”ことは思考をクリアにし、行動を速くする技術でもあるのです。

💡まとめ:シンプルさは「親切」でもあり「戦略」でもある

UXデザインの最終目的は、「誰でも迷わず行動できる体験」をつくることです。

そのためには、「情報を増やす」よりも「選択を整理する」ことが重要です。

“Less is More(少ないことは豊かなこと)”

この考え方こそ、ヒックの法則の本質です。

シンプルなデザインは、ユーザーを助け、結果的に成果(行動)を生みます。