「なぜかずっと罪悪感が消えない…」

そんな気持ちを抱えていませんか?

・人に迷惑をかけたことを何度も思い出してしまう

・「あの時こうすれば」と考え続けて眠れない

・どうしても自分を責めてしまう

罪悪感を長引かせる原因には「罪悪感を感じることに意味がある」と思い込む無意識の考え方(メタ信念)があります。

この記事では、心理学者エイドリアン・ウェルズのメタ認知理論をもとに、

罪悪感が消えない理由を心理モデルで解説し、

メタ認知を使って考えすぎを止める実践ステップまで紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ罪悪感は消えないのか?|「感じること」と「考えすぎること」の違い

「なぜこんなに罪悪感を引きずってしまうんだろう」

そんなふうに、考えてしまうことはありませんか?

罪悪感が消えない理由は、感情としての罪悪感と、思考としての罪悪感が混ざっているからです。

本来の罪悪感は「誰かを傷つけてしまった」「約束を破ってしまった」と気づいたときに湧く一時的な感情。

これは、人間としての良心が働いている自然な反応です。

しかし問題なのは、その後に続く「なぜあんなことをしたんだ」「自分はダメな人間だ」という思考の反芻(はんすう)です。

この“考えすぎ”の部分が、感情を何度も再生し、苦しみを長期化させてしまうのです。

不安や罪悪感に“価値がある”と思い込むメタ信念

多くの人は、「罪悪感を持っていれば反省できる」「自分を責めていれば許される」と、無意識のうちに信じています。

心理学ではこうした思い込みを「メタ信念(metacognitive belief)」と呼びます。

つまり、「罪悪感を感じることには意味がある」「感じないと人として冷たい」といった、

罪悪感そのものを“価値あるもの”と見なす心のルールが、手放せない原因なのです。

一方で、「罪悪感を感じる自分は弱い」「こんなことで悩むのは情けない」と思って、

感情を抑え込もうとする人もいます。

しかし、この“感じたくない”という抵抗も、かえって罪悪感を強める結果につながります。

感じることは自然、問題は「考えすぎ」のループ

罪悪感を感じること自体は悪くありません。

それは人間の良心であり、思いやりの裏返しです。

けれども、感情を“考えすぎる”と、心は「反省」ではなく「自罰モード」に切り替わります。

たとえば、

- 何度も同じ出来事を思い出す

- 相手の反応を過剰に想像して自分を責めてしまう

- 「自分は最低だ」と自己評価を下げ続ける

こうした思考のループが続くと、脳は“危険信号”を出し続け、心は常に緊張状態に。

やがて、「罪悪感の慢性化」という状態に陥ってしまいます。

要するに、

「感じる罪悪感」ではなく、「考えすぎる罪悪感」こそが、私たちを苦しめる。

メタ認知理論とは?|罪悪感を長引かせる“考え方のクセ”を説明する心理モデル

罪悪感を感じ続けてしまう人の多くは、「感情そのもの」ではなく「感情への反応の仕方」に問題を抱えています。

この「感じ方のクセ」を理論的に説明するのが、心理学者エイドリアン・ウェルズ(Adrian Wells)によるメタ認知理論(Metacognitive Theory)です。

メタ認知理論の基本:「考えに気づく力」が心を整える

メタ認知(metacognition)とは、「自分の考え方や感じ方を客観的に観察する力」のこと。

たとえば、「あ、今自分は“また同じことを悩んでいるな”と気づける感覚」です。

ウェルズの理論では、私たちの心が不安や罪悪感の“渦”に飲み込まれるのは、

「感情にどう反応するか」についての思い込み(メタ信念)が関係していると説明します。

つまり、

「罪悪感を感じないと人として冷たい」

「考え続けないと同じ失敗を繰り返す」

「後悔していれば安心できる」

といった考え方のルール(=メタ信念)が、感情を必要以上に長引かせるのです。

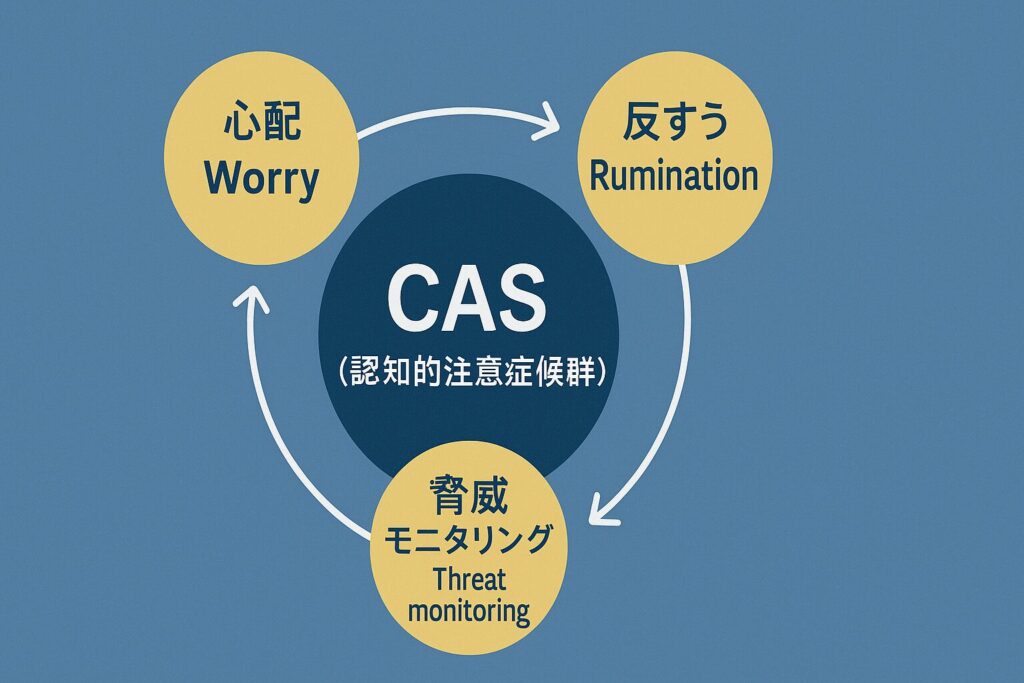

CAS(認知的注意症候群)とは?|心配・反芻・脅威モニタリングの3要素

ウェルズは、ネガティブ感情を長引かせる思考パターンを認知的注意症候群(CAS:Cognitive Attentional Syndrome)と名づけました。

これは、次の3つの要素で構成されます。

| 要素 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 心配(Worry) | 未来の危険を想定して、何度も最悪のシナリオを考える | 「また失敗したらどうしよう…」 |

| ② 反芻(Rumination) | 過去の出来事を繰り返し思い出し、原因を探す | 「あの時、もっと違う言い方をしていれば…」 |

| ③ 脅威モニタリング(Threat Monitoring) | 危険や不安の兆候を常に探す | 「誰かに嫌われていないかな」「また怒られるかも」 |

これらが組み合わさると、脳は常に「危険を探すモード」に入り、

安心できる時間がほとんどなくなります。

この状態こそ、罪悪感や不安を“自動再生”してしまう悪循環なのです。

さらに、この3つの要素に加えて、「回避」「思考抑制」などの不適応な対処行動も“考えすぎの悪循環”を増幅させる要因と言われています。

「感情を抑えようとするほど強くなる」メタ認知の悪循環

多くの人がやってしまうのが、「考えないようにしよう」「忘れよう」とすること。

しかし、心理学の研究では、「考えないようにするほど、思考は強まる」ことが分かっています。

これは「シロクマ実験」と呼ばれる有名な実験で、

「シロクマのことを考えないで」と指示された人ほど、

頭の中で何度もシロクマを思い浮かべてしまったという結果があります。

罪悪感も同じで、

「忘れよう」「感じないようにしよう」と思えば思うほど、

脳は“忘れてはいけないこと”として記憶を再生してしまう。

これが、メタ認知の悪循環です。

感情を抑え込むのではなく、「いま罪悪感を感じているな」と気づくこと。

この“気づいて思考と距離を取る”こそ、メタ認知理論が教える回復の第一歩です。

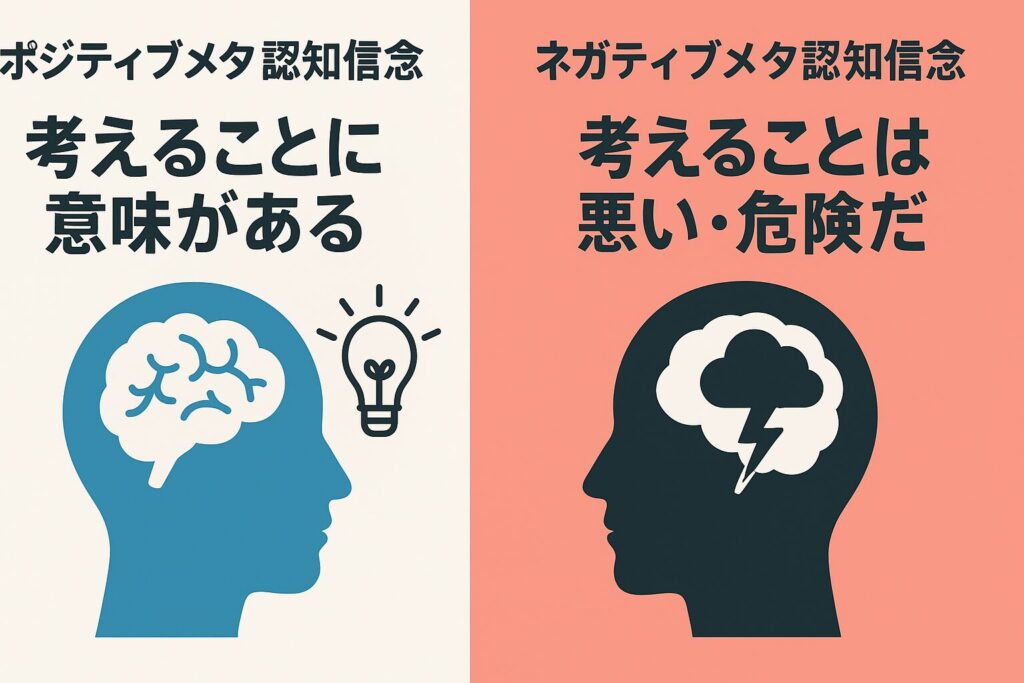

「 ポジティブメタ認知信念」と「ネガティブメタ認知信念」

「罪悪感をどう扱うか」を理解するためには、

まずメタ認知信念の2つの方向性――

つまり「 ポジティブメタ認知信念」と「ネガティブメタ認知信念」――の違いを押さえておく必要があります。

ポジティブメタ認知信念:「考えることには意味がある」

これは「考え続けること」や「感じ続けること」に価値を感じるタイプの信念です。

たとえば次のような考え方です。

- 「反省すれば誠実でいられる」

- 「罪悪感を感じていれば、ちゃんとした人間に見える」

- 「考え続ければ解決策が見つかるはず」

一見まじめで道徳的ですが、

実際には感情を“終わらせられない構造”をつくってしまうことがあります。

「感じ続けること=誠実さ」と信じているため、

安心や許しを感じることに罪悪感が発生するのです。

ネガティブメタ認知信念:「考えることは悪い・危険だ」

一方こちらは、感情や思考そのものを否定する信念です。

たとえば次のようなパターンです。

- 「罪悪感を感じるなんて情けない」

- 「そんな気持ちを引きずるのは弱い」

- 「感じたら負けだ。切り替えないと」

感情を「感じること自体が悪」とみなし、

押し込めようとする抑圧型の思考です。

しかし、抑えようとすればするほど、脳は「まだ問題が解決していない」と判断し、

罪悪感が何度も再生される悪循環を生みます。

この2つの信念が、3つのパターンを生み出す

ここまでの2つの方向性(ポジティブ/ネガティブ)は、

まるで“罪悪感の扱い方”の両極です。

- 「感じ続けようとする(ポジティブ)」

- 「感じないようにする(ネガティブ)」

このどちらにも偏りすぎると、

心は“揺り戻し”を起こし、罪悪感がより強化されてしまいます。

そして、この2種類の信念が組み合わさる形で現れるのが、

次に紹介する3つのメタ信念(感情コントロール型・社会的評価型・自己否定型)です。

罪悪感を長引かせる3つのメタ信念|思考が感情を強化するメカニズム

罪悪感がなかなか消えない背景には、「罪悪感をどう扱うか」という3つのメタ信念(考え方のクセ)があります。

これらは一見まじめで道徳的に見えますが、実際には罪悪感を増幅させる“心の仕組み”として働いてしまうのです。

①感情コントロール型:「罪悪感を感じるのをやめたい」

このタイプは、「罪悪感を感じるのをやめたい」と思い込む傾向があります。

「早く切り替えなきゃ」「いつまでも気にしているのは弱い」といった感情抑制型の思考です。

しかし、感情を無理に押さえ込もうとすると、

脳は「まだ問題が解決していない」と判断し、罪悪感の再生を続けてしまいます。

つまり、感じないようにするほど、感じ続けるという逆説的な現象が起きます。

これは、ウェルズのメタ認知理論でいう「抑制戦略による悪循環」にあたります。

感情は「消そう」とするより、「気づいて通り過ぎる」方が自然に収まっていくのです。

- 背後の信念:

→ ネガティブメタ認知信念(「感じることは悪い・邪魔だ」) - 思考の戦略:

→ 感情を抑え込もうとする(抑制戦略) - 結果:

→ 感じないようにするほど、脳が「まだ未解決」と判断して再生

この型は、「ネガティブメタ認知信念+抑制戦略」が組み合わさったタイプです。

②社会的評価型:「罪悪感を感じない人は冷たいと思われる」

このタイプの人は、他人からの評価を強く気にします。

「罪悪感を感じていれば誠実に見える」「感じないと冷たい人間だと思われる」など、

社会的イメージや“人としての正しさ”に縛られがちです。

こうしたメタ信念は、「罪悪感=誠実さの証」として無意識に強化され、

罪悪感を“感じ続ける義務”のように錯覚させます。

その結果、たとえ許されても、心の中では自分で自分を罰し続ける構造ができてしまうのです。

- 背後の信念:

→ ポジティブメタ認知信念(「感じ続けることに意味がある」) - 思考の戦略:

→ 感情を維持しようとする(社会的適応戦略) - 結果:

→ 「感じ続けなきゃ誠実じゃない」という自己縛りに

この型は、「ポジティブメタ認知信念+過剰同一化戦略」の組み合わせです。

③自己否定型:「罪悪感を感じる自分はおかしい」

このタイプは、罪悪感を感じる自分をさらに責めてしまいます。

「罪悪感を感じるなんて未熟」「これくらいで苦しむなんて情けない」など、

自己否定の上塗りをしてしまうパターンです。

心理学的には、「メタ感情(感情に対する感情)」と呼ばれる状態で、

“感じることを責める”という二重苦を生み出します。

その結果、感情が抑圧され、心は疲弊し、慢性的な自責感につながります。

- 背後の信念:

→ ネガティブメタ認知信念(「感じるのは弱い」「未熟だ」) - 思考の戦略:

→ 感情を攻撃する/否定する(自己抑圧戦略) - 結果:

→ 「罪悪感を感じること自体が悪」となり、二重苦に陥る

まとめると

| タイプ | 主な方向性 | 背後のメタ認知信念 | 心理的結果 |

|---|---|---|---|

| 感情コントロール型 | 感じないようにする | ネガティブ信念:「感じるのは弱さ」 | 抑圧・再燃 |

| 社会的評価型 | 感じ続けようとする | ポジティブ信念:「感じるのは誠実さ」 | 自罰・過剰反省 |

| 自己否定型 | 感じる自分を責める | ネガティブ信念:「感じる自分はおかしい」 | 二重苦・慢性化 |

3タイプに共通する“メタ認知の誤作動”とは

3つのタイプに共通しているのは、

「罪悪感をコントロールしよう」とする意識が、かえって罪悪感を強化しているという点です。

つまり、

- 感情を消そうとしても消えない

- 感じ続けようとしても楽にならない

- 感じる自分を責めても苦しみが増える

──このように、どの方向にも抜け道がない“思考の迷路”が、長引く罪悪感の正体です。

この悪循環を断ち切るには、

罪悪感の奥にある「本当の目的(安心したい・許されたい)」を見つめ直す必要があります。

「3つのメタ信念」と「ポジティブ/ネガティブ信念」はどう違うのか?

| 分類軸 | 説明 | 例 | 関係性 |

|---|---|---|---|

| ポジティブメタ認知信念 | 「考えることには意味がある」と信じる | 「考えれば安心できる」「反省すれば成長できる」 | “思考を続ける”動機になる |

| ネガティブメタ認知信念 | 「考えることは危険・悪い」と信じる | 「考えすぎはダメ」「罪悪感を感じるなんて弱い」 | “思考を抑えようとする”動機になる |

| 3つのメタ信念(構造分類) | 感情をどう扱うかという方向性・戦略を示す | 感情コントロール型/社会的評価型/自己否定型 | 上の2つの信念(ポジ/ネガ)の組み合わせ方・使い方 |

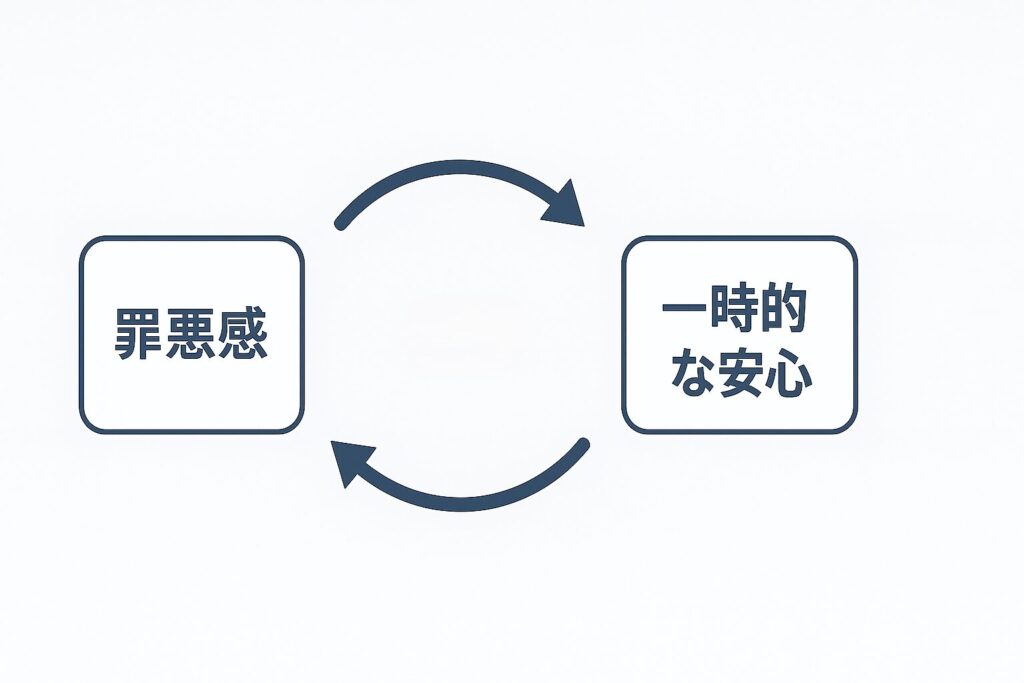

罪悪感の裏にある「安心への欲求」|なぜ人は自分を責め続けるのか

「もう十分反省したのに、なぜ自分を責めるのをやめられないのか」

実はその背景には、“安心したい”という深い欲求が隠れています。

罪悪感は苦しい感情ですが、同時に「これを感じていれば大丈夫」という一種の安全行動として働くことがあるのです。

「罪悪感を持っていれば許される」という無意識の安心

人は誰しも、「悪いことをしたままの自分」でいるのが怖いと感じます。

そのため、罪悪感を感じ続けることで、「ちゃんと反省している自分」を維持しようとします。

この心理は、無意識のうちに次のような思考を生みます。

- 「罪悪感を感じていれば、許してもらえるはず」

- 「自分を責めていれば、同じ失敗を繰り返さない」

- 「苦しんでいれば、償いになる」

こうして、罪悪感が“自分を守るための儀式”のようになっていくのです。

しかし、この仕組みこそが苦しみを長引かせる最大の要因でもあります。

安心したいがために罪悪感を維持する——それは“偽りの安心”です。

自責と他責は表裏一体|責める思考は防衛反応

「自分を責める」ことと「他人を責める」ことは、実は同じ構造で動いています。

どちらも根底には、「不安や痛みを和らげたい」という防衛本能があります。

たとえば、

- 他人を責めるとき → 「自分は悪くない」と思うことで安心を得る

- 自分を責めるとき → 「反省しているから大丈夫」と思うことで安心を得る

つまり、どちらも不安をコントロールするための思考習慣なのです。

しかし、この“責める構造”は、どちらに向けても最終的に心を疲弊させます。

不安は一時的に収まっても、再び同じ思考が再生され、「責めるループ」**が続くのです。

“責める”ことで不安をコントロールしようとする心の仕組み

罪悪感の根底にあるのは、「これでいいのか?」という不安です。

その不安を抑えようとするあまり、人は“責めることで安心しよう”とします。

けれど、これは火に油を注ぐようなもの。

責めるほど、脳は「危険がある」と判断し、ストレスホルモン(コルチゾール)を分泌。

結果として、さらに罪悪感や不安を強めてしまうのです。

要するに、

罪悪感は「反省の証」ではなく、「安心を得たい心の手段」になっている場合がある。

この事実に気づくだけでも、罪悪感との距離が少し変わります。

罪悪感を手放すためのメタ認知トレーニング|考えすぎを止める実践ステップ

罪悪感を「なくそう」とするのではなく、

“自分の考え方を客観的にとらえる力(メタ認知)”を育てることが、最も現実的な方法です。

ここでは、ウェルズのメタ認知理論(Metacognitive Theory)に基づいて、

罪悪感に振り回されずに生きるための5つの実践ステップを紹介します。

ステップ①:罪悪感を“思考”として認識する

まず、「罪悪感は“感情”でありつつも、長引かせているのは“考え方”」だと理解しましょう。

たとえば、

「あの時、もっと優しくできたはず」

という罪悪感が浮かんだとき、

それを“事実”ではなく「考えが浮かんだだけ」と捉えるのが第一歩です。

「私は今、“自分を責める考え”をしているな」と気づくだけで、思考と自分の間に距離が生まれます。

この距離が、感情をコントロールするのではなく理解して手放す力につながります。

ステップ②:「考えている自分」を観察する練習

罪悪感に飲み込まれたときは、「考える内容」ではなく「考えている自分」に注目します。

マインドフルネスのように、思考を止めるのではなく、ただ眺めるイメージです。

たとえば、

- 「また同じことを考えているな」

- 「今、過去のことを繰り返し反芻してるな」

と実況中継するように気づくことで、思考のスイッチを徐々に切り替えられます。

ステップ③:「今はそれを考えない」選択肢を持つ

ウェルズは、思考を“抑える”のではなく“後回しにする”ことを推奨しています。

これを「延期技法(postponement technique)」と呼びます。

たとえば、

「今は考えても解決しないから、夜に10分だけ考える時間を取ろう」

と決めておく。

これによって、脳は「今は安全」と判断し、過剰な罪悪感ループを止めやすくなります。

ステップ④:罪悪感の目的を言語化する

罪悪感を「悪い感情」として排除しようとすると、かえって強まります。

そこで有効なのが、罪悪感の“目的”を見つめ直すことです。

たとえば、

- 「この罪悪感は、ちゃんと罪悪感を感じている自分は悪くないと思いたいから生まれた」

- 「これは、他人から責められたくないから感じている罪悪感なんだ」

- 「罪悪感を感じることによって、ちゃんと反省しているから安心だと思いたい」

などと言語化して整理すると、罪悪感を感じ続ける「目的」が見えてきます。

このプロセスが、自己理解=安心感の回復につながるのです。

ステップ⑤:思考の切り替えを支える環境・習慣づくり

メタ認知を保つには、「考えすぎをリセットできる習慣」が必要です。

たとえば、

- 朝の散歩や深呼吸で身体を整える

- 書く習慣を持ち、頭の中を“外に出す”

- 信頼できる人に話して“思考の外部化”をする

といった日常行動が、思考の過活動(CAS)を静めます。

罪悪感に対処する力は、努力や我慢ではなく、環境と意識の設計で育つのです。

まとめ|罪悪感を否定せず、支配されない生き方へ

罪悪感は、本来、私たちの心にとって「誠実さ」や「他者への思いやり」の証でもあります。

つまり、悪い感情ではなく、人間らしさの一部なのです。

しかし、過度に罪悪感を感じ続ける背景には、「自分はちゃんとした人間だと感じたい」「他人に責められたくない」「反省しているから大丈夫だと思いたい」などと他の目的が含まれることがあります。

問題は、罪悪感をどう扱うか――考えすぎて自分を苦しめるのか、それとも気づきとして活かすのかです。

義務自己と現実自己のギャップによる罪悪感

心理学者ヒギンズが提唱した自己不一致理論(Self-Discrepancy Theory)によると、

人は「現実の自分」と「理想の自分」や「義務的な自分(〜すべき自分)」とのギャップから、

特有のネガティブ感情を抱くとされています。

このうち、義務自己(ought self)とは、

「人に迷惑をかけてはいけない」「ちゃんと謝らなければならない」といった、

他者や社会から期待される“あるべき自分像”のことです。

一方、現実自己(actual self)は、

今の自分のありのままの姿。失敗も、弱さも含めた“等身大の自分”です。

この2つの自己が離れているほど、

人は「できなかった自分」「守れなかった自分」を責めやすくなり、

罪悪感や恥の感情が強まる傾向があります。

たとえば、

- 「もっと気を使うべきだった」

- 「あんな言い方をするなんて自分らしくない」

と自分を責めるとき、

その裏には「“良い人であるべき”という義務自己」が強く働いています。

つまり、罪悪感の正体は「悪いことをしたから」だけではなく、

“理想どおりに生きられない自分を許せない”という心理的ギャップでもあるのです。

感情をコントロールするのではなく、理解して手放す

「感じないようにする」「忘れようとする」――これらの努力は、一時的には楽になりますが、

メタ認知理論の視点では、“思考の過活動(CAS)”を強化する逆効果の行動です。

大切なのは、感情を消すのではなく、自分の思考や反応に気づくこと。

「今、自分はこう感じている」「この考えがループしている」と認識できれば、

その瞬間から、感情に支配される側から“観察する側”へと立場が変わります。

考えすぎる癖をやめる第一歩は、“自分の思考を観察すること”

罪悪感を手放すというのは、感情を消すことではありません。

「自分が何を考えているのか」に気づき、意識的に距離を取ることです。

この“メタ認知の力”は、罪悪感だけでなく、不安・怒り・後悔など、

あらゆる感情に応用できる「心のメンテナンス力」でもあります。