「また現実逃避をしてしまった・・」

そう思って自分を責めていませんか?

✔ やらなきゃいけないのに、ついYouTubeやゲームに逃げてしまう

✔ 逃避したあとに「またやってしまった」と自己嫌悪に陥る

✔ 一方で、映画や読書に没頭して新しい気づきを得た経験もある

実は現実逃避は、心理学でいう防衛機制(心を守る仕組み)のひとつで、必ずしも悪ではありません。むしろ「昇華(価値ある活動に変えること)」や「フロー体験(没頭状態)」を意識すれば、心を回復させたり成長につなげることもできるんです。

この記事では、現実逃避の原因・メリット・デメリット・後悔しないやり方を心理学の視点からわかりやすく解説します。

読み終えるころには、「現実逃避を味方にする考え方」がきっと見えてくるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

現実逃避は悪いことなのか?心理学から見た基本的な意味

現実逃避の基本的な定義とは

現実逃避とは、「つらい現実やストレスのかかる状況から一時的に心をそらし、気分を楽にしようとする心理的な行動」のことです。

例えば、やらなきゃいけない仕事や勉強を前にして、ついスマホをいじったり、YouTubeを見たりしてしまう――これが典型的な現実逃避です。

心理学的には、現実逃避は 「心を守る自然な反応」 として捉えられています。

なぜ「悪いこと」と思われやすいのか

多くの人が現実逃避を「悪いこと」「怠け」だと思うのは、次のような理由があるからです。

- やるべきことを先延ばしにする → 「怠けている」と見なされる

- 一時的な快楽を優先してしまう → 「意志が弱い」と評価されやすい

- 長期的に続くと成果が出ず、後悔や自己嫌悪につながる

つまり、「現実逃避=悪」 というイメージは、社会的評価や成果主義の価値観から生まれている面が大きいのです。

フロイトの名言「人間は不快から逃れ、快を得る存在」から考える

精神分析学の祖である ジークムント・フロイト は、

「人間は不快から逃れ、快を得る存在である」

という言葉を残しています。

この言葉は、人が快楽を求めるのは本能的であり、現実逃避も自然な行動であることを示しています。

例えば、体が疲れたときに眠るのと同じように、心が疲れたときに「一時的に逃げること」は本来は正常な反応なのです。

👉 つまり、現実逃避は 必ずしも悪ではなく、心を守るための自然な働き。

問題は「どのように現実逃避するか」「その後にどう行動に戻るか」にあるのです。

現実逃避をする原因|心理学で解く心の働き

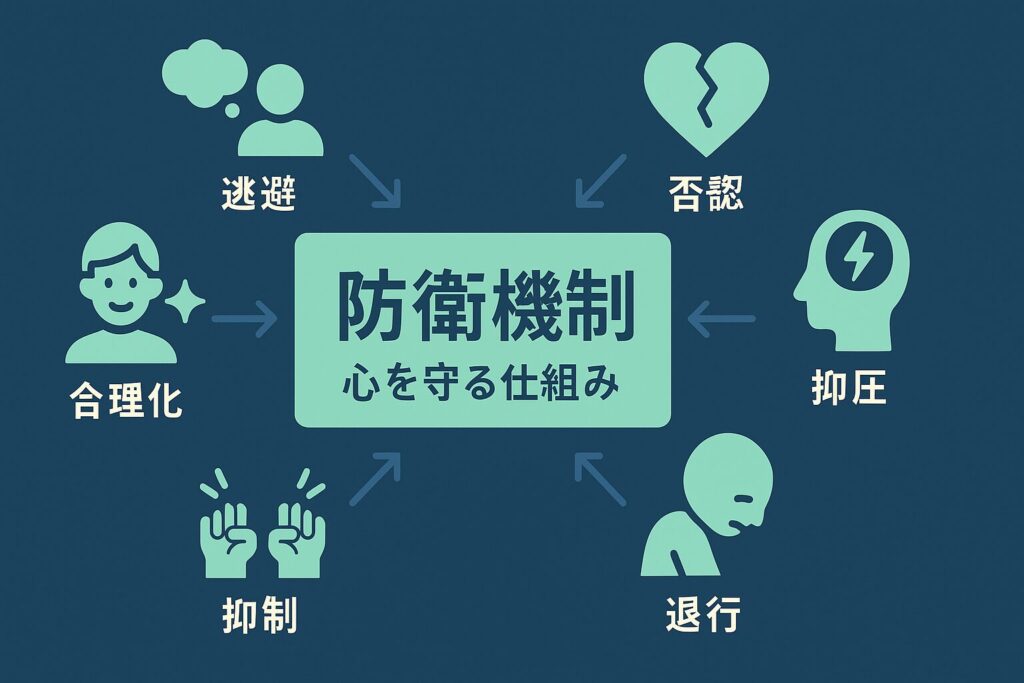

防衛機制とは?心を守るための無意識の反応

心理学では、防衛機制(ぼうえいきせい) という考え方があります。

これは、人が強いストレスや不安に直面したとき、心が壊れないように自動的に働く「無意識の心の仕組み」です。

例えるなら、防衛機制は「心のエアバッグ」。

車の衝突で体を守るエアバッグのように、心に大きな衝撃が加わったときに守ってくれるのです。

逃避も防衛機制の一種|ストレス回避の役割

防衛機制の中にはさまざまな種類がありますが、その一つが 「逃避」 です。

これは、現実に直面するのがつらすぎるときに、無意識に「別のこと」に意識を向けて心を守る働き。

- 勉強や仕事を前にゲームに没頭する

- 人間関係の悩みを抱えて映画にのめり込む

- 不安を感じるときに眠ってしまう

こうした行動は「弱さ」ではなく、ストレスから自分を守る自然な反応 だと心理学では説明されています。

昇華とは?逃避を価値ある行動に変える仕組み

フロイトは、防衛機制の中でも特に建設的なものとして 「昇華(しょうか)」 を提唱しました。

これは、逃避のエネルギーを 芸術・学問・仕事など社会的に価値ある活動に転換すること です。

- ストレスから逃げるために絵を描いた → 結果的に芸術作品になる

- 不安を和らげるために走る → 健康維持や達成感につながる

- 悩みを忘れるために読書する → 新しい知識や視点を得る

このように、現実逃避も「昇華」できれば有意義な体験 に変わるのです。

👉 まとめると、現実逃避は 防衛機制による心の自然な働き。

そして、単なる「回避」で終わらせるか、「昇華」で活かすかによって、その価値は大きく変わります。

現実逃避のメリット|有意義な逃避が持つ心理的効果

快楽原則と現実原則のバランスで心を守る

フロイトは、人間の心の働きを 「快楽原則」と「現実原則」 の2つで説明しました。

- 快楽原則 … つらさを避けて「気持ちいいこと」を求める本能的な力

- 現実原則 … 社会や生活のルールに合わせ、我慢や努力をする力

現実逃避は快楽原則の典型ですが、ずっと我慢ばかりでは心が疲れてしまいます。

ときどき快楽原則に従って「逃げる」ことでバランスを取り、心を守るクッションになるのです。

フロー理論|没頭体験が成長や幸福感につながる

心理学者チクセントミハイが提唱した フロー理論 では、

人が「挑戦の難しさ」と「自分のスキル」が釣り合ったとき、時間を忘れるほど没頭する状態になるとされます。

- ゲームに熱中する

- スポーツや音楽に没頭する

- 創作活動に夢中になる

これらは「逃避」に見えるかもしれませんが、実は 集中力やスキルの成長、幸福感 を生む有意義な現実逃避です。

自己決定理論|自律性・有能感・関係性を満たす逃避

デシとライアンの 自己決定理論 では、人が満たしたい基本欲求として

- 自律性(自分で選んでいる感覚)

- 有能感(自分はできるという感覚)

- 関係性(他者とのつながり)

が挙げられます。

趣味や学びに逃避する行動は、これらを満たしやすく、結果として 自己肯定感ややる気の回復 につながります。

カタルシス効果|映画や小説で感情を浄化する力

「カタルシス効果」とは、悲しい映画を観て涙を流したあとに心がすっきりするように、

感情を間接的に解放して心を浄化する効果 を指します。

映画、音楽、読書、演劇などへの没入は、単なる現実逃避ではなく、

感情の整理やリセット を助ける大切な機能を持っているのです。

ストレスコーピング理論|「情動焦点型コーピング」としての逃避

ラザルスとフォークマンの ストレスコーピング理論 では、

ストレス対処の方法を大きく2つに分けています。

- 問題焦点型 … 問題そのものを解決する行動

- 情動焦点型 … 感情を落ち着かせる工夫

現実逃避は「情動焦点型コーピング」の一つ。

一時的に気持ちを休めることでエネルギーを回復し、

その後で問題に向き合える状態をつくることができます。

現実逃避のデメリット|後悔や自己嫌悪につながる落とし穴

先延ばしによるタスクの悪化

現実逃避の最も大きな問題は、やるべきことを先延ばしにしてしまうことです。

例えば「勉強が面倒でゲームに逃げた」場合、その瞬間は楽になっても、翌日テストで苦しむのは自分。

やらなければならないことは時間とともに積み重なり、プレッシャーがさらに増す悪循環に陥ります。

依存や習慣化による生活リズムの崩壊

逃避行動は一時的なら問題ありませんが、習慣化すると依存状態になりやすいです。

- YouTubeやSNSを何時間も見続けて夜更かし

- ゲームに没頭して生活リズムが乱れる

- お酒やギャンブルで現実から目を背ける

こうした状態が続くと、生活が不安定になり、仕事や人間関係にも悪影響を及ぼします。

「一時的な快楽」だけに頼ると逆にストレスが増える

現実逃避は気分転換になる一方で、快楽だけを求め続けると逆にストレスが増えることもあります。

例えば、動画視聴やゲームで時間を浪費すると「結局何も進んでいない」という後悔が押し寄せ、自己嫌悪に陥るのです。

この「快楽と後悔のセット」が繰り返されると、自己評価が下がり「自分はダメだ」という思い込みにつながります。

👉 まとめると、現実逃避のデメリットは

- タスクの悪化

- 依存や生活リズムの乱れ

- 自己嫌悪やストレス増大

といった「後悔のスパイラル」を生みやすい点にあります。

だからこそ、逃避の仕方を工夫して「後悔しない逃避」に変えることが重要なのです。

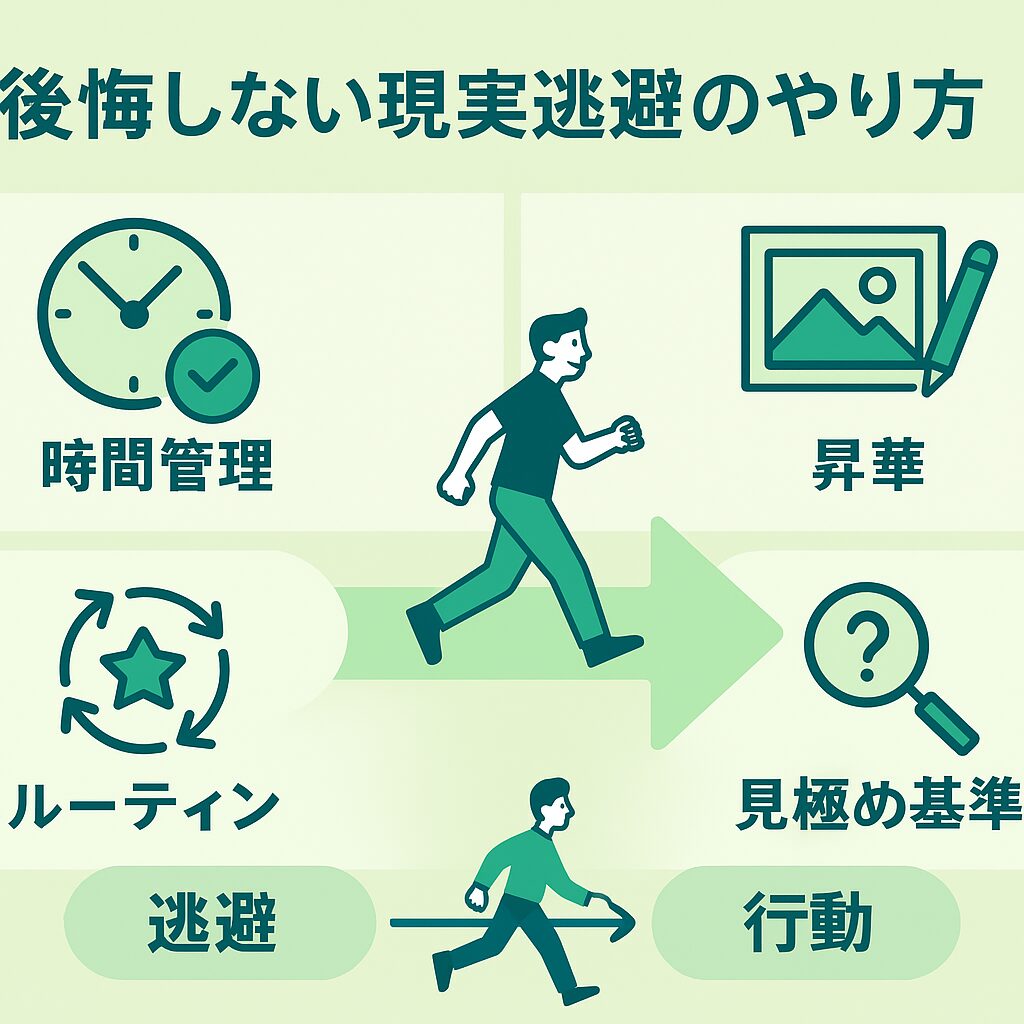

後悔しない現実逃避のやり方

時間を区切って「短時間の逃避」にする

現実逃避が後悔につながるのは、長時間ダラダラ続けてしまうからです。

そこでおすすめなのが 「時間を区切って逃避する」 方法。

例えば、

- 「動画は30分だけ」

- 「ゲームは1ステージだけ」

- 「昼寝は20分」

といったように タイマーを設定 すれば、気分転換しつつタスクにも戻りやすくなります。

昇華につながる逃避(芸術・学び・趣味)を選ぶ

フロイトが提唱した 昇華 という仕組みを意識すると、現実逃避がただの回避ではなく「資産」に変わります。

- 絵を描いて気分転換 → 創作活動として残る

- 運動に逃げる → 健康や達成感を得られる

- 読書や学びに没頭 → 知識や新しい視点を得る

このように、逃避のエネルギーを建設的に変換することで「逃げて良かった」と思える体験になります。

逃避後に行動へ戻るルーティンを決める

現実逃避をしたあと、ずるずる続けるのではなく、戻るルールを決めることが大切です。

例:

- 動画を見終わったら机を片付ける

- 昼寝後にコーヒーを飲む

- 音楽を聞いたら5分だけ作業を始める

こうした「切り替えの儀式」を作ると、逃避後の復帰がスムーズになり、自己嫌悪を減らせます。

「良い現実逃避」と「悪い現実逃避」を見極める基準

最後に、逃避を選ぶときの基準を整理しましょう。

- 良い現実逃避

・短時間で気分転換できる

・学びや成長につながる

・健康や人間関係を害さない - 悪い現実逃避

・時間を浪費する(SNSやギャンブルの長時間利用)

・後悔や自己嫌悪につながる

・生活リズムや人間関係を壊す

まとめ|現実逃避は悪ではなく、心理学的に「使い方次第」

現実逃避は人間に備わった自然な心の反応

現実逃避は「怠け」や「弱さ」ではなく、防衛機制として私たちに元々備わっている心の反応です。

ストレスや不安が強すぎるとき、心が壊れないように一時的に逃げるのは自然なこと。

フロイトの言葉「人間は不快から逃れ、快を得る存在である」が示す通り、逃避は生きるための基本的な仕組みです。

メリットを活かせば心の回復や成長につながる

現実逃避には「タスクを先延ばしにする」「自己嫌悪になる」といったデメリットがありますが、

一方で、フロー体験(没頭) や カタルシス効果(感情の浄化) のように、心を回復させたり成長に結びつけるメリットもあります。

つまり、現実逃避そのものが悪いのではなく、どう使うか が重要なのです。

「昇華」や「フロー」を意識して、後悔しない現実逃避を取り入れよう

後悔しない現実逃避のコツは、昇華(価値ある行動への転換) や フロー(没頭体験) を意識すること。

例えば、

- 趣味や創作に逃避してスキルアップにつなげる

- 読書や学びで新しい視点を得る

- 運動で気分転換しながら健康も整える

このように「逃避後にプラスが残る逃避」を選べば、現実逃避はむしろ 人生を豊かにする力 になります。

👉 結論:

現実逃避は、心の防衛システム。

大切なのは「逃げ方」と「戻り方」を工夫し、後悔のない現実逃避を自分の味方にしていくことです。