「最近、疲れが抜けない」「気づけば常に緊張している」「ストレスの限界かも…」──そんな状態が続いていませんか?

実はそれ、体が“ストレスに適応しようとしている”サインかもしれません。

本記事では、カナダの生理学者ハンス・セリエが提唱した汎適応症候群(GAS)という理論をもとに、

ストレスによって体がどう変化し、どのように限界を迎えるのかをわかりやすく解説します。

「警告反応期」「抵抗期」「疲弊期」という3段階のプロセスを理解すれば、

“なぜ疲れるのか”だけでなく、“どうすれば回復できるのか”が見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

汎適応症候群とは?|ストレス反応を説明する基本理論

私たちは日常の中で、「緊張する」「焦る」「疲れが抜けない」といったストレスを感じることがあります。

このとき、体の中では無意識に“防衛反応”が起きているのをご存じでしょうか?

その仕組みを体系的に説明したのが、「汎適応症候群(General Adaptation Syndrome:GAS)」です。

ハンス・セリエが提唱した「ストレス学」の原点

この理論を提唱したのは、カナダの生理学者ハンス・セリエ(Hans Selye)。

ラットの実験を行い、どんなストレス(寒さ・痛み・薬物など)を与えても、

体がほぼ同じ反応を示すことを発見しました。

その共通パターンが以下のような生理的変化です:

- 副腎が肥大(ストレスホルモン=コルチゾールが増える)

- 免疫器官(胸腺リンパ節)が萎縮

- 胃潰瘍ができる

セリエはこれを「ストレスに対する全身的な適応反応」と捉え、

「汎(general)+適応(adaptation)+症候群(syndrome)」と名付けました。

ストレスに対する体の“共通反応”とは

ストレスが加わると、私たちの体は「闘うか逃げるか(Fight or Flight)」反応を起こします。

これは交感神経が活発になり、アドレナリンやコルチゾールが分泌される反応です。

たとえば——

- 会議前に緊張して心拍数が上がる

- 危険を感じて一瞬で動ける

これらはすべて、GASの「初期防衛モード」に入っている状態です。

つまり、ストレス反応は体を守るための自然なシステムなのです。

「汎適応症候群」と「ストレス反応」の違いを整理

混同されがちですが、「ストレス反応」は一時的な変化を指すのに対し、

「汎適応症候群」はそれが時間の経過とともにどのように変化するかを示した包括的な理論です。

| 用語 | 意味 | 期間 | 例 |

|---|---|---|---|

| ストレス反応 | 一瞬の生理的反応 | 短期(数分〜数時間) | 緊張で手汗が出る |

| 汎適応症候群 | ストレスへの長期的な適応過程 | 長期(数日〜数週間) | 慢性的な疲労・倦怠感 |

💡ポイントまとめ

- 「ストレス=悪」ではなく、本来は身を守るための生理反応。

- しかし、長期化すると体のバランスが崩れ、心身の不調につながる。

- その全体の流れを説明するのが汎適応症候群(GAS)。

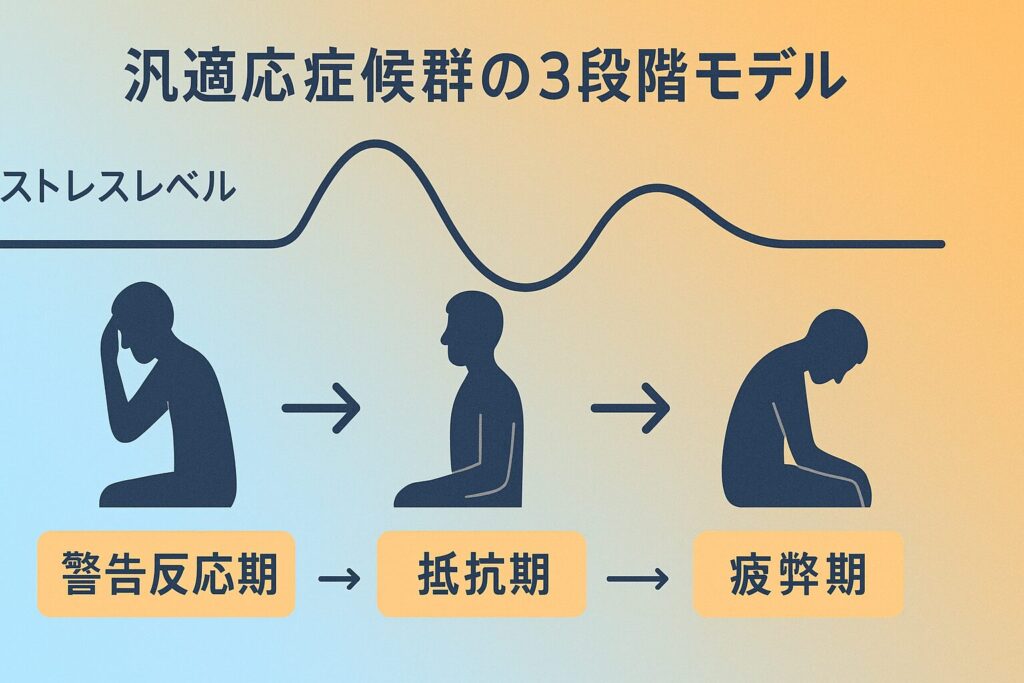

汎適応症候群の3段階モデルを解説

ハンス・セリエが発見した汎適応症候群(GAS)は、

ストレスに対して体がどのように反応し、どのように限界を迎えるのかを、

「3つの段階」で説明するモデルです。

その流れは次のようになります。

警告反応期 → 抵抗期 → 疲弊期

この3ステップを理解することで、

「ストレスに強い人」と「ストレスで倒れてしまう人」の違いが、見えてきます。

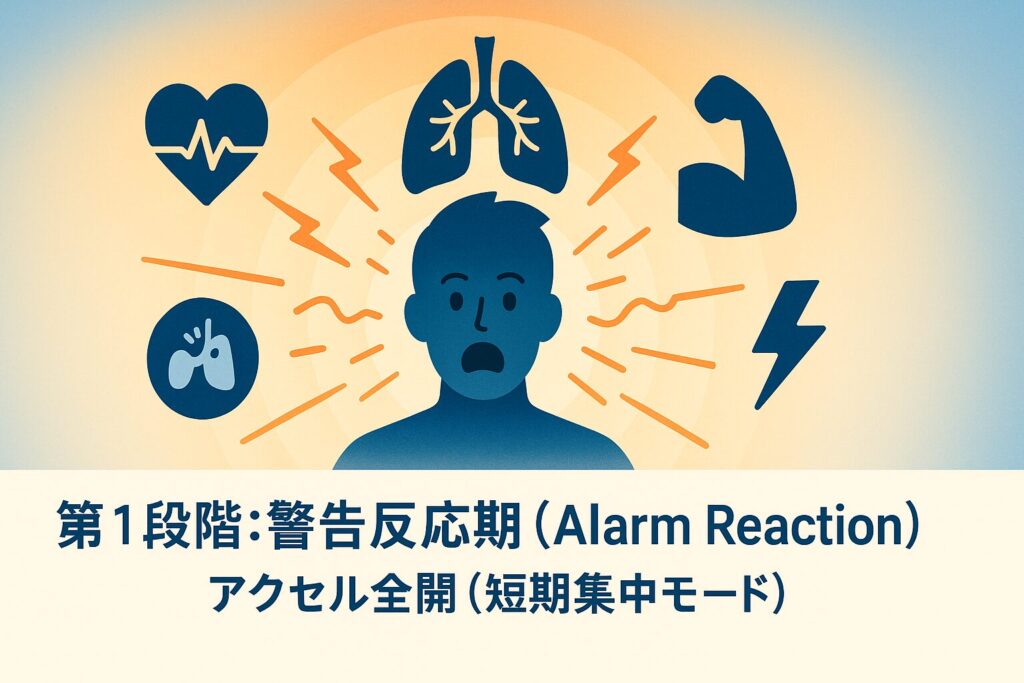

● 第1段階:警告反応期(Alarm Reaction)|体が危険を察知して防衛する

突然のストレスに直面したとき、まず起きるのがこの段階です。

ここでは、脳が「危険だ」と判断し、交感神経がフル稼働します。

体の変化の例:

- 心拍数・血圧・呼吸数が上昇

- 筋肉に血液が集中(戦う・逃げる準備)

- コルチゾールやアドレナリンが分泌

これは、車でいえば「アクセルを全開に踏み込んだ状態」。

短時間なら集中力が高まり、良いパフォーマンスを生みますが、

長く続くと体に負担をかけるサインでもあります。

● 第2段階:抵抗期(Resistance Stage)|ストレスに“慣れようとする”体の働き

ストレスが一定期間続くと、体はその状態に適応しようとします。

このとき、見た目には落ち着いているようでも、内側ではエネルギーを消耗中。

体の状態:

- ホルモン分泌や代謝を調整し、バランスを保とうとする

- 睡眠や食欲をコントロールして「耐えるモード」に入る

- 心理的にも「なんとかなる」と思いやすいが、実際は疲れが溜まっている

まさに「頑張り続けている人」がこの状態です。

この時期にしっかり休息をとるかどうかが、

次の「疲弊期」に進むかの分かれ道になります。

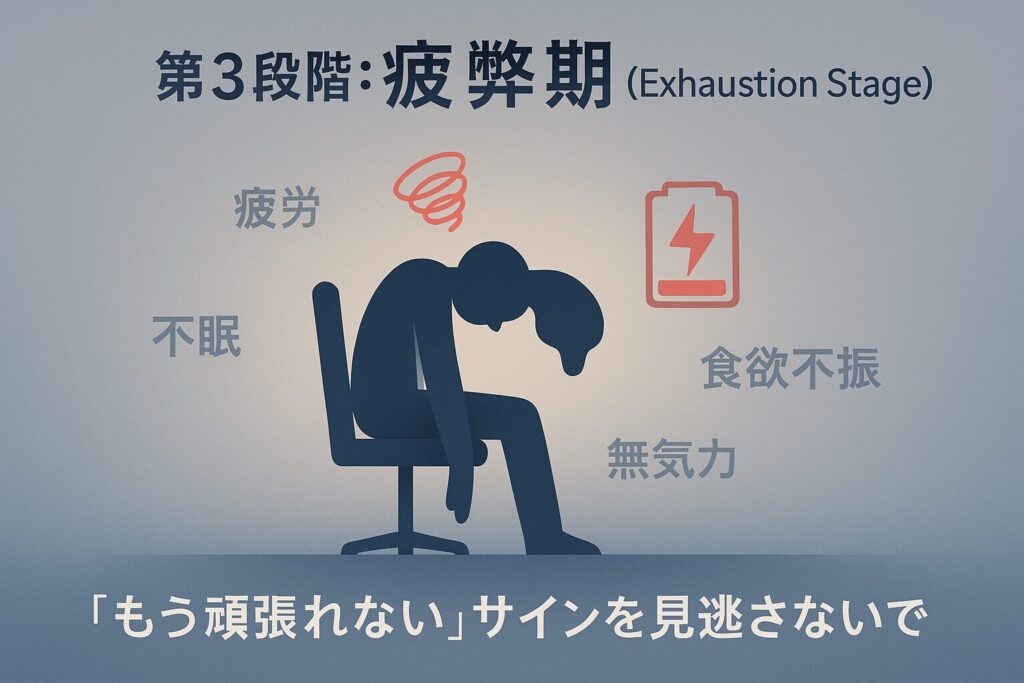

● 第3段階:疲弊期(Exhaustion Stage)|限界を超えるとどうなるのか

長期的にストレスが続くと、体の適応システムが限界に達します。

コルチゾールの過剰分泌が続き、自律神経や免疫機能が乱れ、

心身にさまざまな不調が現れます。

主なサイン:

- 慢性的な疲労・眠れない・食欲不振

- 集中力・判断力の低下

- 抑うつ・無気力・バーンアウト(燃え尽き症候群)

これは、体が「もう頑張れない」と訴えている状態です。

GASの中でもっとも注意が必要な段階で、

放置するとうつ病・高血圧・免疫低下などに発展します。

図で見る:3段階の流れとホルモン・神経の変化

| 段階 | 体の反応 | 主なホルモン | 状態の特徴 |

|---|---|---|---|

| 警告反応期 | 「危険!」と感じて防衛 | アドレナリン・コルチゾール | 緊張・集中・心拍数上昇 |

| 抵抗期 | 状況に適応しようとする | コルチゾール | 外見は平静でも内部で消耗 |

| 疲弊期 | 適応力の限界 | コルチゾール枯渇・神経乱れ | 無気力・体調不良・バーンアウト |

💡日常の例で理解する

- 仕事で締め切りが迫る → 「警告反応期」

- 締め切りに慣れて平常運転 → 「抵抗期」

- ずっと残業続きで限界 → 「疲弊期」

このように、GASは体のストレス対処力の“ライフサイクル”を示すモデルです。

ストレスが続くとどうなる?疲弊期に起きる体と心の変化

ストレスは短期的であれば集中力や判断力を高める「味方」にもなります。

しかし、長期間ストレス状態が続くと、体と心のバランスが崩れ始めるのです。

この状態こそが、汎適応症候群でいう「疲弊期(Exhaustion Stage)」。

ここでは、体内で起きている変化と、日常生活に現れるサインを詳しく見ていきましょう。

慢性的ストレスが引き起こす身体症状(不眠・頭痛・胃痛など)

長期のストレスによって、自律神経が常に「戦闘モード(交感神経優位)」のままになります。

その結果、体はリラックスできず、以下のような慢性的な症状が現れます。

- 寝ても疲れが取れない(不眠・中途覚醒)

- 頭痛・肩こり・動悸・息苦しさ

- 胃痛・食欲不振・下痢・便秘

- 免疫力の低下(風邪をひきやすい・肌荒れなど)

これらは単なる“疲れ”ではなく、体が「もう休んで」と訴えているサインです。

コルチゾール過剰と自律神経の乱れ

ストレスに反応して分泌されるホルモンの代表が、コルチゾール(ストレスホルモン)。

短期的には集中力や代謝を助けますが、長期間分泌され続けると逆効果になります。

- 血糖値の上昇 → 疲れやすくなる

- 脳(特に海馬)の働きを低下させ、記憶力・判断力の低下

- 免疫抑制 → 風邪や炎症が治りにくくなる

つまり、「頑張りすぎている人」ほど、このホルモンが出っぱなしになり、

体がずっと緊急モードで動いているような状態になります。

「疲れが取れない」「やる気が出ない」の科学的理由

長期ストレスでは、脳の中でも扁桃体(不安や恐怖を感じる部分)が過敏化します。

一方で、前頭前野(理性や思考を司る部分)の働きが低下。

このバランスの崩れが、「気分が落ち込む」「何もしたくない」といった状態を引き起こします。

つまり、あなたが怠けているのではなく、

脳が「もう限界」とブレーキをかけているのです。

バーンアウト(燃え尽き症候群)との関連

疲弊期の代表的な心理的現象が、バーンアウト(燃え尽き症候群)です。

これは「仕事や勉強などに全力を注いだあと、突然やる気を失う」状態。

典型的な3つの特徴:

- 情緒的消耗:疲れ切って何も感じられない

- 脱人格化:他人に冷たくなったり、距離を置こうとする

- 個人的達成感の低下:何をやっても満足できない

多くの人は「怠けている」と誤解しますが、

実際は脳と神経が過負荷でシャットダウンしている状態なのです。

💡ポイントまとめ

- 疲弊期は「体が頑張り続けた結果、限界に達した状態」

- コルチゾールの過剰・自律神経の乱れ・脳の機能低下が重なる

- 無理を重ねるほど、回復までに時間がかかる

ストレスに強い人は何が違う?GAS理論から見る“適応力”の正体

「同じように忙しいのに、あの人はなぜ平気なんだろう?」

そう感じたことはありませんか?

実は、それを説明できるのが汎適応症候群(GAS)をベースにした“ストレス適応力”の個人差です。

ここでは、ストレスに強い人の特徴を、心理学と生理学の両面から解説します。

ストレス脆弱性モデルとの関係

GASが「体の反応」に焦点を当てるのに対し、

ストレス脆弱性モデル(Stress-Vulnerability Model)は「人の違い」に注目した理論です。

このモデルでは、ストレス反応の強さは「外的要因×内的要因」で決まるとされています。

| 要因の種類 | 具体例 | 影響 |

|---|---|---|

| 外的要因 | 職場環境・人間関係・経済的不安など | ストレス源となる |

| 内的要因 | 遺伝・性格・過去の経験・体調など | ストレス耐性を決める |

つまり、同じ出来事でも「つらい」と感じるか「挑戦」と思えるかは、

人それぞれの“脆弱性(もろさ)”と“回復力(レジリエンス)”のバランスで変わるのです。

「適度なストレス(ユーストレス)」が成長を促す

セリエ自身も述べたように、ストレスは完全な悪者ではありません。

むしろ、適度なストレス(ユーストレス/Eustress)は人を成長させます。

たとえば——

- プレゼン前の緊張 → 集中力を高める

- 締め切りが迫る → 作業スピードが上がる

- 初めての挑戦 → 脳の学習回路が活性化する

このように、短期的でコントロール可能なストレスは、パフォーマンス向上の燃料になります。

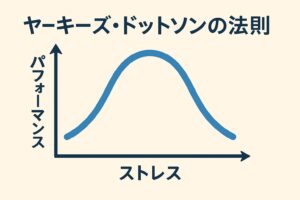

ヤーキーズ=ドッドソンの法則|緊張と集中力のバランス

心理学では、ストレス(覚醒レベル)とパフォーマンスの関係を示す「ヨークス=ドッドソンの法則」があります。

この法則によると、緊張が少なすぎても多すぎても能力が発揮できず、

中程度のストレス状態が最も成果を出しやすいとされています。

図にすると「逆U字カーブ」の関係:

リラックスしすぎ(低覚醒) → やる気が出ない

適度な緊張(中覚醒) → ベストパフォーマンス

緊張しすぎ(高覚醒) → ミスや思考停止

つまり、ストレスを「排除」するより、「適度に維持しながらコントロール」する方が効果的なのです。

ストレス反応を味方につける心理的コーピング

ストレスに強い人は、単に我慢強いのではなく、

「うまく対処(コーピング)」できる人です。

代表的なコーピング方法は次の2種類:

- 問題焦点型コーピング

→ 原因そのものに働きかける(例:スケジュールを調整する・人に相談する) - 情動焦点型コーピング

→ 感情の整理を優先する(例:深呼吸・趣味・日記を書く)

この2つを使い分けることで、体の「抵抗期」を長く保ち、疲弊期への移行を防ぐことができます。

💡ポイントまとめ

- ストレス耐性は「個人の脆弱性×環境」で決まる

- 適度なストレス(ユーストレス)は集中力と成長を促す

- 「ヨークス=ドッドソンの法則」で最適な緊張状態を意識

- コーピング力を高めることで、ストレスを“味方”にできる

日常でできるストレス対策|汎適応症候群を応用した回復法

汎適応症候群(GAS)の理解が深まると、

「どうすれば疲弊期に入らず、抵抗期を長く保てるか」が見えてきます。

ここでは、理論を日常に応用する具体的な方法を紹介します。

キーワードは、休む・整える・切り替える・つながるです。

抵抗期を長く保つためのセルフケア(睡眠・呼吸・運動)

ストレスが溜まりすぎると、交感神経が優位になり続けます。

これを防ぐには、副交感神経を意識的に働かせる時間をつくることが大切です。

日常でできる簡単なセルフケア例:

- 睡眠:決まった時間に寝起きし、寝る前1時間はスマホを避ける

- 呼吸:1日数回、深く長い腹式呼吸を行う(吸う3秒/吐く6秒)

- 運動:ウォーキング・ストレッチ・軽い筋トレで血流を促す

これらは単なるリラックス法ではなく、

体内のホルモン・神経バランスをリセットする生理的なメンテナンスでもあります。

マインドフルネスや瞑想で神経を整える

GASの「警告期」では、扁桃体(恐怖や不安を司る部分)が過剰に働きます。

この過剰反応を落ち着かせるには、“今ここ”に意識を戻す習慣が効果的です。

マインドフルネス瞑想では:

- 呼吸や体の感覚に注意を向ける

- 思考をジャッジせず、ただ流す

- 一瞬でも「考えない時間」を持つ

これにより、前頭前野が活性化し、扁桃体の過活動が抑制されることが脳科学的に確認されています。

1日5分からでも続けることで、「ストレスを溜めにくい脳」に変わっていきます。

「ストレス→回復→成長」のサイクルを意識する

ストレスを完全に避けることは不可能です。

むしろ大切なのは、ストレスを受けても回復できるリズムを整えることです。

理想的なサイクル:

- ストレスを感じる(警告期)

- 対応・適応する(抵抗期)

- しっかり休む・回復する

- 再びエネルギーを蓄える

この循環ができる人ほど、ストレスに強く、成長しやすい傾向があります。

「休む=サボる」ではなく、「次に備えるための再起動」と捉えましょう。

職場や家庭でできる実践的アプローチ

ストレス対策は個人の努力だけでなく、環境の調整も大切です。

職場での工夫:

- 仕事の優先順位を明確にする

- 小休憩(マイクロブレイク)を取り入れる

- 雑談やチーム内共有で心理的安全性を高める

家庭での工夫:

- 家事や育児を分担し、余裕時間をつくる

- 家族との「ストレスを話す時間」を意識的に設ける

- 趣味や散歩など、自分をリセットできる時間を持つ

💡ポイントは、「完全にストレスを消す」よりも、

“戻れる環境”を整えること。

💡まとめ:ストレス対策のキーワード

- 予防よりも「回復重視」の発想で

- 短期的リセット習慣(睡眠・呼吸・運動)を持つ

- 環境と人間関係を調整する

まとめ|ストレスを理解すれば、体と心は守れる

ここまで見てきたように、汎適応症候群(GAS)は単なる学説ではなく、

「人がどのようにストレスと向き合い、限界を迎えるか」を教えてくれる生き方のモデルでもあります。

ストレスを“敵”とみなすのではなく、

体と心が発しているメッセージとして理解することが、健康の第一歩です。

「理解すること」が最初のセルフケア

多くの人が「ストレスをなくさなきゃ」と考えますが、

実際にはストレスをゼロにすることは不可能です。

大切なのは、自分の状態を理解すること。

例:

- 「今、自分は警告期にいるのか?」

- 「抵抗期を保てているか?」

- 「疲弊期に入りかけていないか?」

この理解があるだけで、焦りや不安が減り、

「今は休むときなんだ」と自分を許せるようになるのです。

ストレスは敵ではなく“体のメッセージ”

ストレス反応は、あなたを守るために生まれた自然な防衛反応です。

体調不良や気分の落ち込みは、「もう少しペースを落として」と教えてくれているサイン。

それを無理に押さえつけるより、素直に聞き取ることが自己防衛になります。

ストレスを理解する=自分の体と対話すること。

汎適応症候群を知ることで、安心と回復の習慣が生まれる

GASの3段階(警告期→抵抗期→疲弊期)を知ると、

「今どの段階にいるか」「どう休めばよいか」が見えるようになります。

これにより、

- 無理をする前にブレーキをかけられる

- 回復のタイミングを逃さない

- 成長ストレス(ユーストレス)を活かせる

といった自分を守る判断力が身につきます。

この理論の本質は、「ストレスを避ける」ことではなく、

ストレスと共に生きる技術を身につけることなのです。