「不安をなくしたいのに、考えるほど不安が増えてしまう…」

そんな経験はありませんか?

将来が見えない不安、人間関係の不安、健康やお金の不安――。

私たちは毎日、さまざまな“心配”にエネルギーを奪われています。

でも実は、「死の不安」という一見もっと大きなテーマを見つめることで、

それらの不安が静かに整理されていく心理的メカニズムがあるのです。

この記事では、心理学の観点から「死の受容による不安の再編成効果」を解説します。

実存心理学・認知心理学・意味管理理論などをもとに、

「なぜ死を意識すると生の不安が軽くなるのか」を説明します。

なお、個人的にはかなり効果を実感していますが、誰にでも同じように効果があるとは限りません。

「死」という言葉に強い抵抗があるときや、心が疲れているときには、

無理に受け入れようとせず、まずは安心できる時間を持つことが大切です。

一方で、「不安をなくそうとしてもうまくいかない」「もっと根本的に心を整えたい」

そんな気持ちが芽生えている方にとって、死の受容は“心を整理するヒント”になるでしょう。

死を意識すると不安が静まる?|「不安の再編成効果」とは

私たちは普段、「不安をなくしたい」「怖い気持ちを消したい」と思いますよね。

でも心理学的には、不安は“消える”のではなく、“再編成される”ことがあります。

これをここでは「不安の再編成効果」と呼びます。

死の不安が他の不安を相対化する心理

実存心理学では、人間の根源的な不安として「死の不安」が挙げられます。

たとえば、

- 「もし明日死ぬとしたら、今の悩みって本当に大事?」

- 「生きる時間には限りがある」

こうした“死を意識する瞬間”に、私たちは日常の悩みを相対化します。

つまり、「死」という最大の不確実性を受け入れると、他の不安が取るに足らないものに見えてくるのです。

これが「不安の再編成効果」の第一の側面です。

なぜ“死を直視すること”が心の整理になるのか

死を直視することは、人生の優先順位を見直す装置のようなものです。

たとえば、次のような変化が起こります。

| 死を意識する前 | 死を意識した後 |

|---|---|

| 他人の目が気になる | 「限られた時間を自分らしく生きよう」と思える |

| 小さなミスを恐れる | 「命があるだけで十分」と感じられる |

| 将来への不安で動けない | 「今できることをやろう」と切り替えられる |

このように、死を恐れることで心が麻痺するのではなく、むしろ整理されていくのです。

「死の不安」という上位の恐怖が、他の不安を静め、心の構造そのものを組み替えていく。

これが、心理学的に言う「不安の再編成効果」のポイントです。

認知心理学的に見る「上位恐怖の優先支配」

「死の不安を意識すると、他の不安が小さく見える」という現象には、

脳の情報処理の仕組みも関係しています。

人間の脳は、同時にいくつもの不安を感じているようでいて、

実際には「最も重大な脅威(上位恐怖)」を優先的に扱うようにできているのです。

この仕組みを、「上位恐怖の優先支配」と呼ぶことができます。

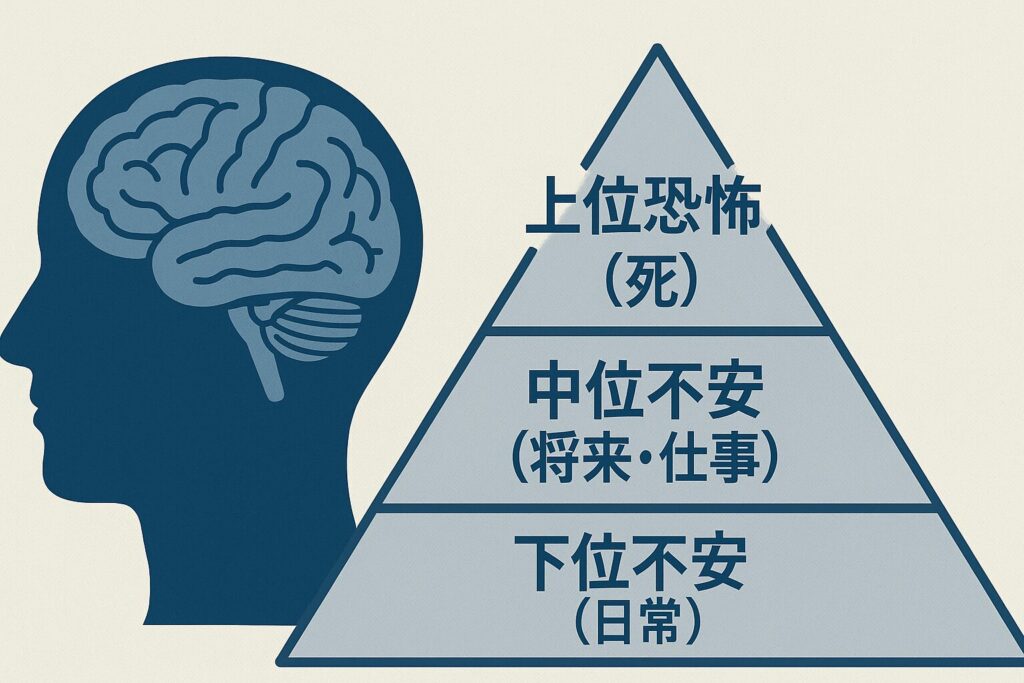

- 最上層:「上位恐怖(死)」

人間の根源的な恐怖である「死の恐怖」を示します。これは最も深い層にあり、他の不安の基盤となる存在です。 - 中間層:「中位不安(将来・仕事)」

将来への不確実性や社会的評価、仕事のプレッシャーなど、人生の中期的・現実的な不安を表しています。 - 下層:「下位不安(日常)」

日常生活で感じる小さな不安や心配(遅刻・人間関係の摩擦・お金の支出など)を示しています。

ここでいう「上位恐怖」とは、単なる不安の一種ではなく、

人間の根源的な防衛反応としての“死への恐怖”を指します。

心理学的には「不安(anxiety)」と「恐怖(fear)」は異なる概念であり、

不安が“将来への予期的な心配”であるのに対し、

恐怖は“今ここで命を守るための本能的反応”です。

そのため、「死」は“上位不安”ではなく“上位恐怖”として働き、

他のあらゆる不安(仕事・将来・人間関係など)を支配する中心軸となります。

脳は最も重大な脅威(死)を優先的に処理する

脳の扁桃体(へんとうたい)は、危険を察知すると即座に反応し、

心拍数を上げたり、注意を集中させたりします。

しかし、複数の不安が同時に生じた場合、

脳は「どの脅威が最も深刻か」を判断して、

最優先の対象にリソース(注意・感情エネルギー)を割り当てます。

その最上位に位置するのが――死の恐怖です。

ただし、この記事で述べている「死の恐怖が上位にある」というのは、あくまで心理的・抽象的な不安の階層を扱う場合の話です。つまり、頭の中で考えている不安――「将来どうなるか」「評価されないかもしれない」など――の順位づけを説明しています。

一方で、目の前に物理的な危険(たとえば交通事故・災害・暴力など)が迫っているときは、脳の防衛システムが自動的に「今すぐ生き延びること」を最優先にします。

この場合、理性的な再編成や意味づけのプロセスは一時的に停止し、扁桃体が危険信号を出して身体を動かすモードに切り替わる。

つまり:

- 現実的な脅威の場面 → 生理的防衛反応(逃げる・守る)

- 心理的な不安の場面 → 認知的再編成(意味づけ・整理)

どちらも「恐怖の優先順位」が働く仕組みではありますが、対象と目的がまったく違うということです。

小さな不安が“気にならなくなる”脳のリソース配分

このとき脳の中では、注意の再配分が起こっています。

つまり、死という大きな不安が意識の中心を占めると、

他の心配ごとに使えるリソース(注意・思考・感情エネルギー)が自然と減る。

その結果、「どうでもよくなる」ように感じるのです。

これは意志の力ではなく、脳の生理的反応。

脳が自動的に行うバランス調整です。

上位恐怖を通じて不安を減らす心理メカニズム

この“上位恐怖の優先支配”には、逆説的な作用があります。

つまり――

死という最大の恐怖を受け入れることで、他の不安を自然に鎮められる。

不安を直接なくそうと戦うよりも、

「死の不安」という究極のテーマを受け止めることで、

小さな不安が再編成され、心理的リソースが再び安定化するのです。

これは逃避ではなく、認知的な統合(reorganization)。

死という上位概念を中心に据えることで、

人間の心は「優先順位の再調整」を行い、

結果的に静けさや安定感を取り戻していくのです。

考えすぎの心理学|不安や心配の価値を見直そう

不安や心配は本来、未来のリスクを予測して自分を守るための自然な機能です。

つまり、“安全を確保するための心の警報装置”なのです。

ところが、その警報装置が過敏に反応しやすくなることがあります。

ここでは心理学的に、「なぜ不安が過剰に働くのか」「どうすれば考えすぎを防げるのか」を見ていきましょう。

メタ認知理論:不安は「制御の試み」

心理学者エイドリアン・ウェルズ(Adrian Wells)が提唱したメタ認知理論(Metacognitive Theory)では、

不安や心配は単なるネガティブ思考ではなく、「考えれば不安をコントロールできる」という信念から生じるとされます。

たとえば、

「ちゃんと考えれば失敗しない」

「最悪のケースを想定しておこう」

このような“考えることで安心したい”という心理が、

逆に思考を止められなくする――つまり「考えすぎ」を招くのです。

一見、冷静で合理的なように見えて、

実際には「安心を得るための思考ループ」に巻き込まれている状態。

メタ認知理論は、この“心配する自分を心配する”思考構造を解き明かしています。

認知的回避理論:感じたくない感情から逃れる防衛反応

もう一つの視点が、心理学者Borkovec(ボルコベック)による心配の認知的回避理論(Cognitive Avoidance Theory of Worry)です。

この理論では、人は不安な気持ちを“感じないようにするために考える”と説明されてます。

つまり、

「心配する=感情から距離を取る方法」

なのです。

頭の中で考え続けることで、悲しみ・恐怖・無力感などの生の感情を避けようとする。

結果的に――

「不安→ 心配 → 再び不安 → 再び心配」というサイクルが続いてしまうのです。

死を意識することは「恐怖」ではなく「選別の装置」

多くの人は「死を考えるなんて怖い」と感じます。

しかし、心理学的には「死を意識すること」そのものが、心を整える装置として働きます。

それは、恐怖を増やすのではなく、大切なものを選び直すきっかけになるのです。

実存心理学が示す“死の自覚”の効用

心理学者ヤーロムは、「死」「自由」「孤独」「無意味」という4つの根源的不安があると提示しました。

その中でも「死」は、最も避けがたいテーマです。

| 実存的与件 | 内容 | そこから生じる根源的不安 |

|---|---|---|

| 死(Death) | 生命が有限であること | 「いつか必ず死ぬ」という恐怖・無力感 |

| 自由(Freedom) | 人生の選択と責任を自分で引き受けること | 「すべて自分の選択」という重圧・孤立感 |

| 孤独(Isolation) | 他者と完全には一体化できないこと | 絶対的な孤立への不安・寂しさ |

| 無意味(Meaninglessness) | 人生に絶対的な意味は存在しないこと | 「何のために生きるのか」という虚無感 |

ヤーロムは、これらを人間存在の基本的条件として捉えました。

つまり、「これらの不安は避けるべきものではなく、むしろ向き合うことで成熟や成長につながる」という立場です。

つまり、死を恐れないようにすることが目的ではなく、

死を通して生を明確に見ることが目的なのです。

死を自覚すると、人生の有限性がリアルになります。

すると――

- 「あとどれくらい時間があるか」

- 「自分は何を大事にしたいか」

- 「後悔しない生き方とは何か」

といった問いが浮かび上がり、無意識の優先順位が再構成されていきます。

意味管理理論(MMT)による解釈

カナダの心理学者ポール・ウォンが提唱した

意味管理理論(Meaning Management Theory)では、

死を「終わり」ではなく「意味を選び直す契機」として捉えます。

MMTによると、人は死を受け入れる過程で次のような3段階を経ます。

- Meaning-seeking(意味を探す):なぜ自分は死ぬのか、生きる意味とは何かを問う

- Meaning-making(意味をつくる):死を前提に、自分の生を再構成する

- Meaning-reconstruction(意味を再構築する):新しい価値観で生を再定義する

この流れの中で、人は「他人の目」「完璧でなければならない」といった

日常的な不安を手放し、“本当に自分にとって意味のあること”だけを残していきます。

本当に大切なことだけが残る心理的選別効果

死を意識すると、心はまるで整理整頓をするように、

大切なこととそうでないことを自然に仕分け始めます。

たとえば――

- 周囲の評価よりも、自分の納得を優先する

- 完璧さよりも、今できる一歩を大事にする

- 不安を消すよりも、「どう生きたいか」を考える

こうした心の動きが、“死の意識=選別の装置”という意味です。

死を意識することは、恐怖を増やす行為ではなく、

「自分が本当に大切にしたいものだけを残す心理的フィルター」なのです。

不安を“消す”のではなく“組み替える”|不安の再構成プロセス

多くの人は「不安をなくす」ことをゴールにしがちですが、

実際には不安を消そうとするほど、逆に増えてしまうことがあります。

心理学的に大切なのは、不安を“消す”のではなく、“組み替える”ことです。

つまり、不安そのものをなくすのではなく、

その「位置」や「意味づけ」を変えることで、心が安定していくのです。

不安は排除ではなく整理によって静まる

不安は、単なる「悪い感情」ではありません。

未来への備えを促すサインでもあります。

たとえば「明日の発表が不安」という気持ちは、

“準備しよう”という行動につながるエネルギーでもあるのです。

しかし、不安を「なくさなきゃ」と思うと、

その不安に意識が集中し、逆に強化されてしまいます。

ここで大切なのは、「感じてもいい」と許可を出すこと。

そうすることで、不安が暴れまわるのではなく、

「ただそこにある情報」として落ち着いていきます。

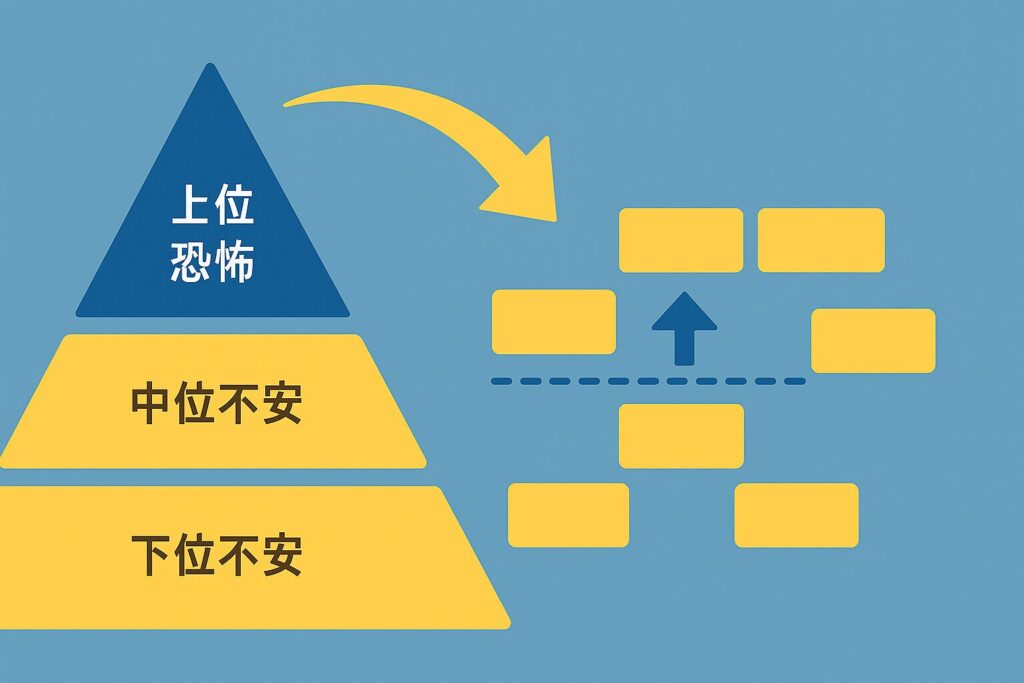

「死の不安」を軸に再編される心理構造

不安には階層があります。

たとえば――

| 不安のレベル | 具体例 |

|---|---|

| 上位恐怖 | 死、存在の意味、喪失など |

| 中位不安 | 将来の不確実性、仕事、健康、人間関係 |

| 下位不安 | 今日の失敗、他人の反応、細かい心配ごと |

「死の不安」を意識すると、このピラミッド構造が整理されるのです。

つまり、上位恐怖(死)が認識されることで、

下位の不安が“従属的な位置”に再配置され、

結果的に小さな不安が気にならなくなる。

これが「不安の再構成プロセス」のポイントです。

小さな不安が大きな視点の中で溶けていく理由

死を意識することは、人生を俯瞰することでもあります。

「自分の人生には限りがある」と理解した瞬間、

次のような認知変化が起こります。

- 「あの失敗も大したことなかった」と思える

- 「他人の評価に振り回されても意味がない」と気づく

- 「やりたいことをやろう」という衝動が湧く

これは、大きな不安(死)を受け入れたことで、

小さな不安の意味が薄まる“認知的コントラスト効果”です。

つまり、死という究極の不確実性を認めた瞬間、

それ以外のすべての不安は、生きているからこそ感じられる“悩み”に変わるのです。

「いつ死ぬか分からない」からこそ、いまできることをやろう

死を意識することは、単なる哲学的思索ではありません。

それは、「今この瞬間をどう生きるか」という実践的な問いに変わります。

不安を静める最も自然な方法は、「今できることをやる」こと。

それは逃避ではなく、有限性を受け入れた上での主体的な選択なのです。

“有限性の自覚”が行動エネルギーに変わる仕組み

私たちは「死を意識する」と聞くと、

ネガティブで重たいイメージを持ちます。

しかし実際には、死の意識は生のエネルギーを引き出すスイッチになります。

たとえば、

- 「明日が最後かもしれない」と思えば、今日を丁寧に過ごそうとする

- 「いつかやろう」が「今やろう」に変わる

- 「失敗しても死ぬわけじゃない」と思えば、行動へのハードルが下がる

これは心理学的に、“有限性の自覚”が行動動機を高める効果と呼べる現象です。

死の不安が、行動の停止ではなく、生への集中に変わるのです。

生き急ぐのではなく、“生を味わう”ための視点転換

「いつ死ぬか分からない」と考えると、

つい焦って「早く何かを成し遂げなきゃ」と感じるかもしれません。

しかし、死の受容の本質は「焦ること」ではなく、

“いま”を深く味わうことにあります。

たとえば、

- 朝のコーヒーを丁寧に味わう

- 誰かとの会話を一言一言大事にする

- 目の前の仕事に没頭してみる

これらはどれも「死を意識した人の生き方」です。

“生き急ぐ”のではなく、“生を感じる”。

この転換が、結果的に心の不安を静めていきます。

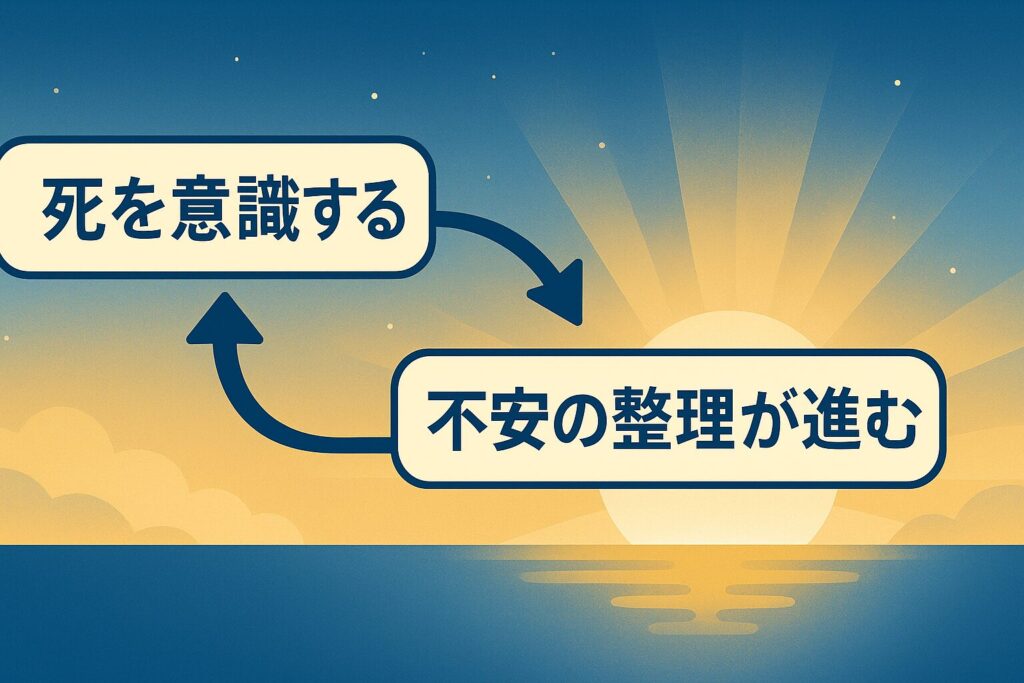

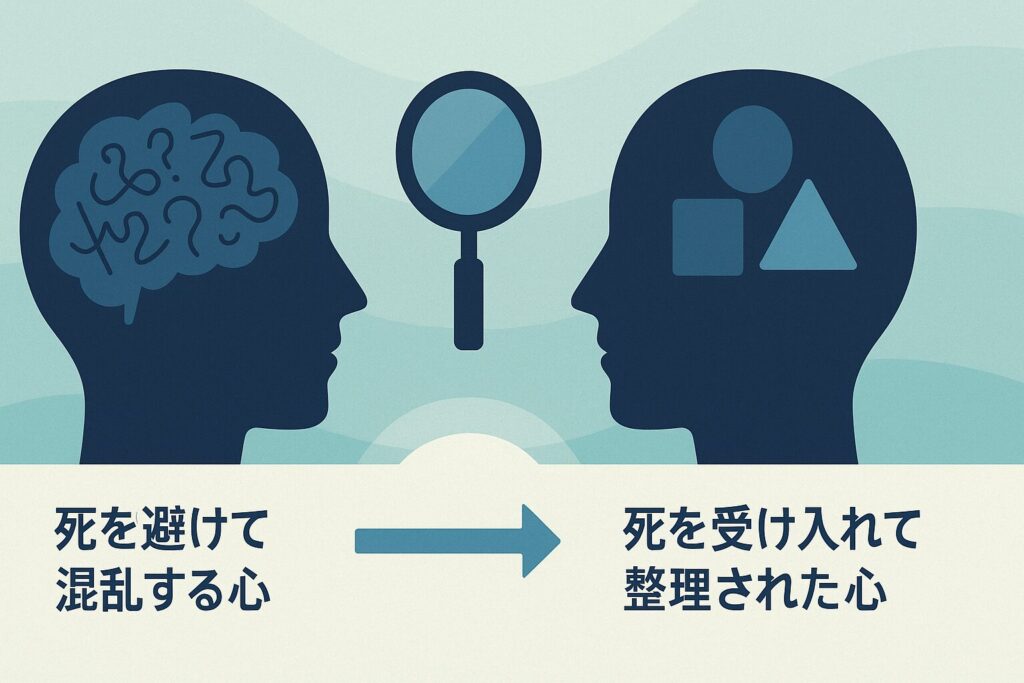

死の意識が生きる力を呼び戻す心理的プロセス

死を考えると、「怖い」「不安」と思うのは自然な反応です。

しかし、その恐怖を避けずに見つめると、

やがて心の中で次のような変化が起こります。

- 死の恐怖を受け入れる(「いつか終わる」と理解する)

- 生の有限性に気づく(「いましかない」と実感する)

- 行動が変わる(「いまやろう」「後悔を減らそう」と動き出す)

この流れこそが、「死の不安を直視すると生の不安が静まる」メカニズムです。

つまり、死を避けることで生が曇るのではなく、

死を受け入れることで生が鮮やかに見え始めるのです。

「死を意識することは、生を放棄することではない。

むしろ、生を最大限に生きるための入口である。」

不安をなくすより、いまできることをやる。

それが、「死の受容」の実践なのです。

まとめ|死の受容は「不安を整理する方法」

ここまで見てきたように、死を意識することは不安を増やすのではなく、整理する力を持っています。

それは「不安をなくす」ための方法ではなく、

「不安を再構成して、整理する」ための心理的プロセスです。

この章では、その本質をもう一度まとめてみましょう。

死を恐れないこと=不安がなくなることではない

まず大切なのは、「死を恐れない=不安がゼロになる」という意味ではないという点です。

不安は人間の本能的なシステムであり、

完全に消すことはできません。

しかし、死の不安を直視することで、

他の不安が「ちっぽけに見える」ようになります。

これは感情の抑圧ではなく、心理的な階層整理です。

「死」という最大の不確実性を受け入れることで、

脳と心が優先順位を再設定し、

小さな不安を“流せる”ようになるのです。

“選別の装置”としての死が生の秩序を整える

死を意識することは、心の中に「選別のフィルター」をもたらします。

それによって、次のような変化が起こります。

| Before(死を避けているとき) | After(死を受け入れたとき) |

|---|---|

| 他人の評価が気になる | 自分が納得できる選択を重視する |

| 未来の不確実性に怯える | 「いま何を大切にしたいか」に集中できる |

| 不安をなくそうと焦る | 不安と共存しながら落ち着いて行動できる |

このように、「死」は恐怖ではなく、生を秩序づける装置なのです。

死を前提に生きることで、心の中に静かな安定が生まれます。

死を直視することは、

- 「どうせ死ぬのだから何をしても無駄」と諦めることではなく、

- 「限られた時間だからこそ、何をするかを選べる」

という主体的な生き方への転換をもたらします。

まとめ

- 不安の再編成効果:死を受け入れることで、他の不安が整理される

- 上位恐怖の優先支配:脳は最も重大な恐怖を優先し、小さな不安を抑える

- 選別の装置としての死:本当に大切な価値観を残すフィルターになる

- 有限性の自覚が生を活性化する:「いまできることをやろう」という行動に変わる