「人間の心って、どうしてこんなに複雑なんだろう?」――そう感じたことはありませんか?

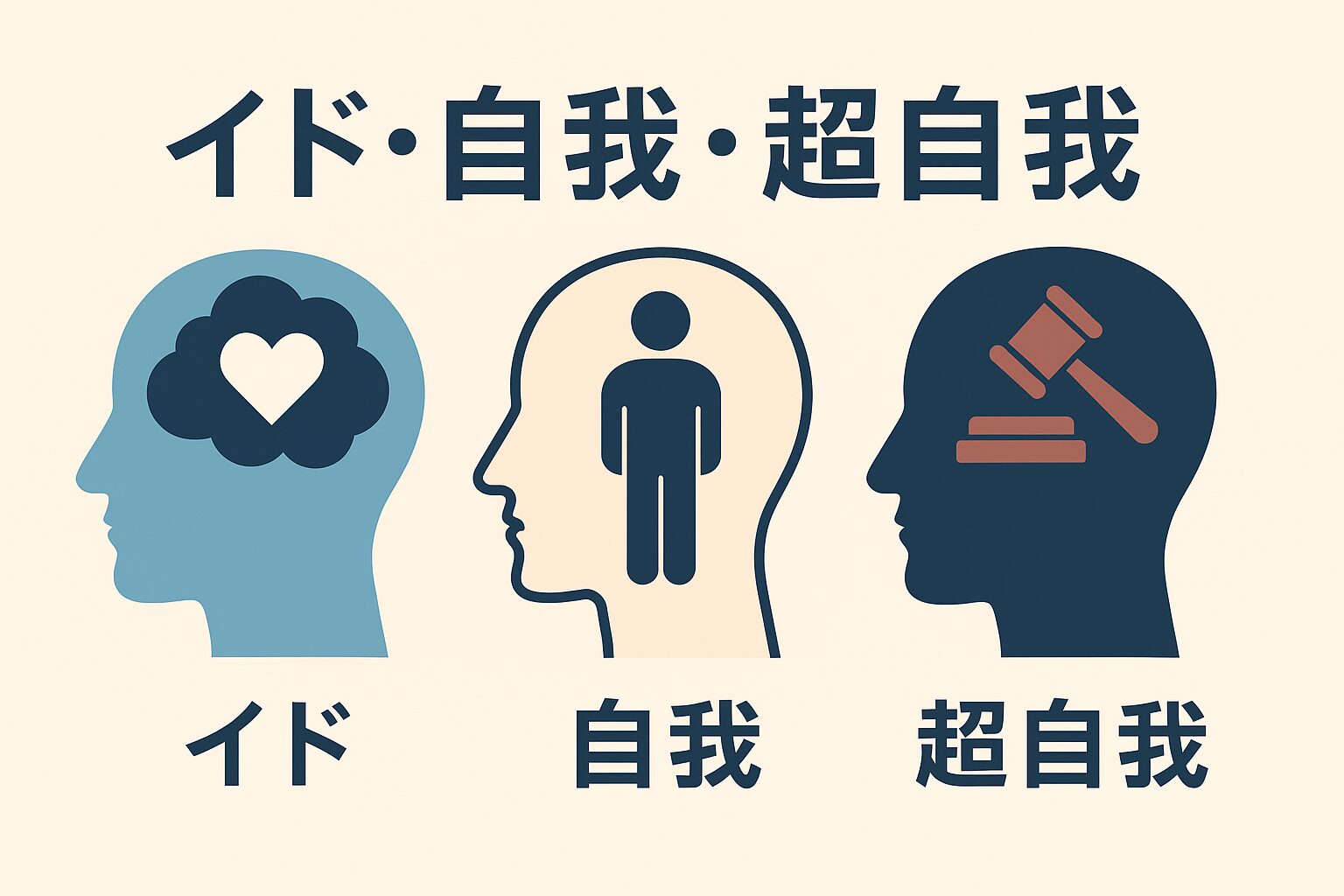

欲しいと思っても我慢してしまう、つい衝動で行動して後悔する、自分の中に相反する気持ちが同居している…。そんなモヤモヤを整理してくれるのが、フロイトの有名な心理学モデル 「イド・自我・超自我」 です。

この記事では、初心者でもわかるように「イド=欲望」「自我=調整役」「超自我=良心」という3つの心の働きを解説します。さらに、それぞれの違いや関係性、日常生活での具体例、他の心理学理論との違いまでやさしく紹介。読めば「なるほど、自分の心ってこう動いていたのか!」と腑に落ちるはずです。

心の仕組みを理解すれば、自己理解や人間関係にも役立ちます。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

イド・自我・超自我とは?フロイトの基本理論をやさしく解説

人間の心はとても複雑で、欲望や理性、そして道徳心が同時に働いています。ジークムント・フロイト(精神分析学の創始者)は、この仕組みを理解しやすくするために、心を3つの働きに分けて説明しました。それが 「イド」「自我」「超自我」 です。

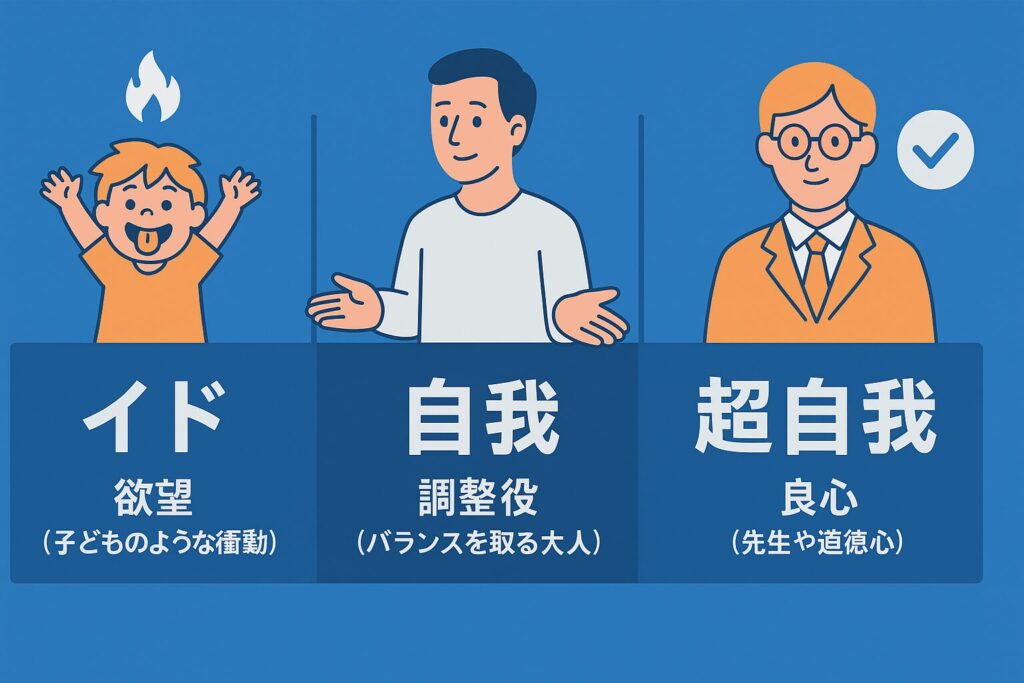

イド(本能的な欲求)とは?快楽原則の意味

- イド(Id) は、人間が生まれつき持っている 本能的な欲求や衝動 を指します。

- ルールや現実を考えず、ただ「気持ちいいことをしたい!」と求めるのが特徴です。

- 快楽原則という法則に従い、「お腹がすいたら今すぐ食べたい」「眠いからすぐ寝たい」といった衝動を生みます。

👉 例えるなら、子どもの「わがままな欲望」のような存在です。

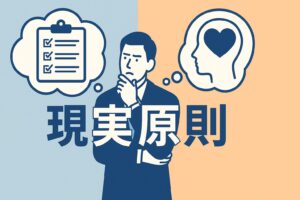

自我(現実的な調整役)とは?現実原則に従う心

- 自我(Ego) は、イドの欲求をそのまま実行すると問題になると判断し、現実に合わせて調整する働きを持ちます。

- ここで働くのが 現実原則。現実的に可能か、安全か、社会的に許されるかを考えながら行動を選びます。

- 例:「今は会議中だから、終わってから食べよう」と判断するのが自我の役割です。

👉 例えるなら、子どもの欲望をなだめて現実的に行動させる「親のような存在」です。

超自我(理想や良心)とは?道徳心や規範の役割

- 超自我(Superego) は、親や社会から学んだ 道徳やルール、理想の姿 を内面化した部分です。

- 「こうするべき」「これはしてはいけない」と、自分を律する働きを持ちます。

- 例:「人前で食べるのはマナー違反だから我慢しよう」と制御するのが超自我です。

👉 例えるなら、心の中にいる「良心や先生」のような存在です。

まとめると、

- イド=衝動や欲望

- 自我=現実的な調整役

- 超自我=良心や理想

この3つがバランスを取りながら、私たちの心や行動を形づくっているのです。

イド・自我・超自我の関係性|3つの心が生む心理的なバランス

フロイトが示した「イド・自我・超自我」は、単独で働くのではなく、常に相互作用しながら私たちの心を動かしています。この3つのバランスが崩れると、不安や葛藤が生まれるのです。

心の中の葛藤はなぜ起こるのか

- イドは「欲しい!やりたい!」と欲望を主張します。

- 超自我は「それはだめ」「こうすべきだ」と制約をかけます。

- 自我はその間で調整しようとしますが、両者の要求が強すぎると葛藤が起こります。

👉 例:ダイエット中に「ケーキを食べたい(イド)」vs「食べたら太るから禁止(超自我)」→その間で悩む(自我)。

「イドの衝動」と「超自我の制約」の板挟みになる自我

- 自我は現実的に落とし所を探す役割を持っています。

- しかし、イドと超自我のどちらかが強すぎると、自我は板挟みになり、ストレスや不安を感じます。

- この状態が長く続くと、心を守るために「防衛機制」(言い訳・合理化・逃避など)が働くこともあります。

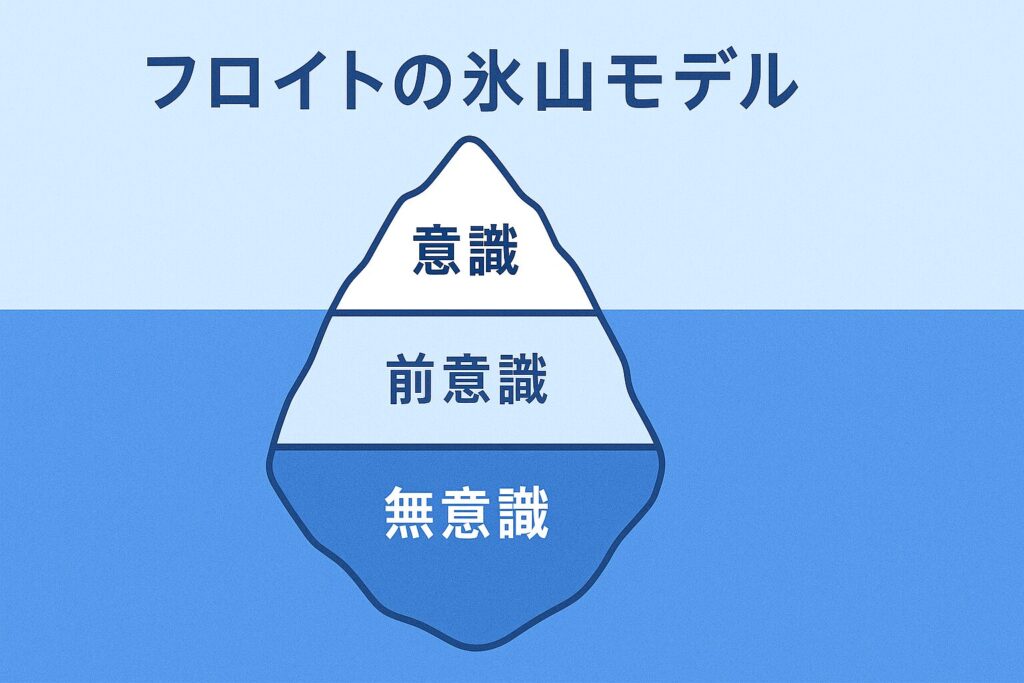

氷山モデルで見る意識と無意識の仕組み

フロイトは心を氷山に例えました。

- 意識=氷山の先端

→ 私たちが自分で自覚できる思考・感情

→ 主に「自我」の働きがここに含まれる

→ ただし「超自我の一部(道徳心や良心として自覚できる部分)」も含まれる - 前意識=水面直下

→ 普段は気づいていないが、思い出そうとすれば意識できる記憶や知識

→ 自我や超自我の内容がここにストックされることも多い - 無意識=水面下の大部分

→ 抑圧された欲望・衝動(イドが中心)

→ さらに「無意識的な罪悪感や禁止(超自我の一部)」もここに含まれる

👉 この視点を持つと、「なぜ自分でも説明できない感情が湧くのか」が理解しやすくなります。

■ なぜ超自我は両方にまたがるのか?

- 超自我には、自覚できる規範(例:マナー・道徳観) と、

自覚できない深層の禁止や罪悪感(例:なんとなく悪い気がする) の両面があるためです。 - そのため、一部は意識に現れ、一部は無意識に潜むという二重構造になっています。

イドと「抑圧された部分」の違い

- イド(Id)

生まれつき存在する 本能的な欲望や衝動 を表します。性欲・食欲・攻撃性など、快楽原則に従うエネルギーそのものです。

→ これは「抑圧されている」というより、常に無意識の中にあるものです。 - 抑圧された部分

こちらはもともと意識にのぼる可能性があった経験や感情が、心の防衛機制によって 無意識に押し込められた内容 を指します。

例:幼少期のトラウマ、罪悪感を伴う記憶、受け入れがたい欲望など。

整理すると

- イド=常に無意識にある欲望エネルギー(抑圧された結果ではない)

- 抑圧された部分=自我や超自我が受け入れられず、無意識に追いやられた内容

つまり「イド=抑圧された部分」ではなく、イドとは別に“抑圧された無意識の領域”があると理解するのがフロイト的な説明です。

つまり、人の心は

- イド=欲望のエンジン

- 超自我=ブレーキ

- 自我=運転手(調整役)

のような関係で成り立っています。バランスよく働けば前に進めますが、どちらかが強すぎると「暴走」や「停滞」が起こるのです。

フロイト理論を理解するメリット|初心者が知っておくべきポイント

フロイトの「イド・自我・超自我」という考え方は、単なる古典的な心理学の知識にとどまりません。心の仕組みを整理するフレームワークとして、現代の私たちにも役立ちます。ここでは初心者が押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

①人間の行動を「欲求・調整・道徳」の3つで整理できる

- 私たちの行動や感情は、突き詰めると 「欲求(イド)」「調整(自我)」「道徳(超自我)」 の3つに分類できます。

- 例:

- 欲しいからすぐ買う → イド

- 収入や状況を考えて計画的に買う → 自我

- 無駄遣いはよくないから我慢する → 超自我

- こう整理すると、「自分は今どの心に動かされているのか」が分かりやすくなります。

②心理学入門の最初のステップとして重要

- フロイト理論は、心理学の授業や入門書で必ず登場します。

- 難しそうに見えますが、「心の3つの役割」としてイメージすれば理解しやすいです。

- この知識があると、ユングやエリクソンなど他の理論を学ぶ際にもスムーズに理解できます。

③自己理解や他者理解のヒントになる

- 「自分が衝動的に動いてしまうのはイドが強いからかも」

- 「あの人が厳しいのは超自我が強く働いているのかも」

- こうした視点を持つと、自分や他人を 一方的に責めずに客観的に理解できる ようになります。

👉 人間関係のストレスを減らすヒントとしても活用できます。

イド・自我・超自我は日常生活でどう役立つ?具体例でわかりやすく

フロイトの理論は「難しい学問」だと思われがちですが、実は私たちの日常のあらゆる場面で役立つヒントになります。ここでは、具体的なシーンを通してイド・自我・超自我の働きをイメージしてみましょう。

ダイエットや買い物での衝動と我慢の関係

- 例:コンビニでケーキを見たとき

- イド:「おいしそう!今すぐ食べたい!」

- 超自我:「ダイエット中だからだめ!」

- 自我:「今日は1つだけなら大丈夫、夜は運動しよう」

👉 衝動と理想の間で調整しているのが自我。無意識にこのやりとりを毎日繰り返しています。

人間関係や仕事で起こる「心の葛藤」

- 例:上司に意見を言いたいとき

- イド:「言いたいことを全部ぶつけたい!」

- 超自我:「失礼だから黙っておくべきだ」

- 自我:「冷静に言葉を選んで伝えよう」

👉 心の中の3者が対話していると考えると、自分の感情の理由が分かりやすくなります。

ビジネス・マネジメントでの応用(欲求と規範の調整)

- 会社組織でも同じことが当てはまります。

- イド=社員の欲求(給料を上げたい、楽をしたい)

- 超自我=会社の規律や社会的ルール

- 自我=マネジメント層が現実的にバランスを取る役割

- この視点を持つと、組織の意思決定や人間関係の摩擦が理解しやすくなります。

他の心理学理論との比較|ユング・エリクソンとの違い

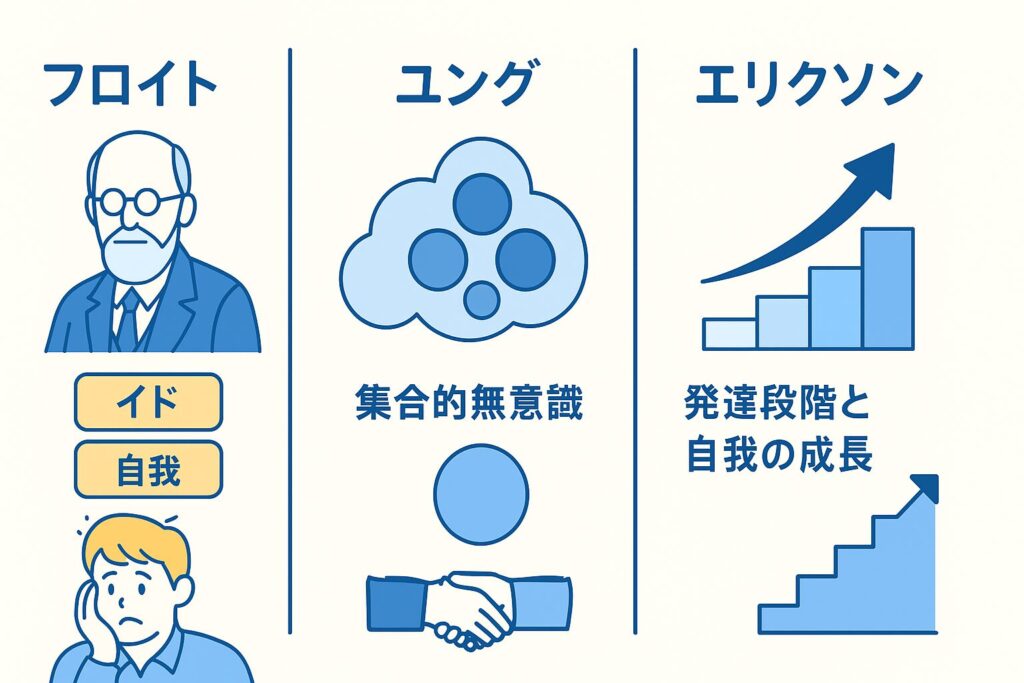

フロイトの「イド・自我・超自我」は心理学の基礎として有名ですが、その後に登場した心理学者たちは、この理論を受け継ぎつつ独自の視点を発展させました。代表的なのが カール・ユング と エリク・エリクソン です。違いを知ることで、フロイト理論の位置づけがよりクリアになります。

ユングの「集合的無意識」との違い

- ユングはフロイトの弟子でしたが、のちに独自の理論を展開しました。

- フロイトが「無意識=個人の欲求や抑圧」と捉えたのに対し、ユングは 人類共通の無意識=集合的無意識 が存在すると考えました。

- 集合的無意識には「元型(アーキタイプ)」と呼ばれる普遍的なイメージ(英雄・母性・影など)が含まれているとされ、神話や文化、夢の解釈に応用されます。

👉 フロイトは「個人の心の力学」に注目、ユングは「人類共通の心の構造」に注目したと言えます。

エリクソンの発達段階理論と自我の成長

- エリクソンはフロイトの理論を発展させ、人の一生を8つの発達課題に分けて説明しました。

- 特に「自我」が、人生の各段階で成長し、アイデンティティを形成する役割を強調しました。

- 例:青年期には「自我同一性 vs 役割の混乱」という課題があり、自分は何者かを探るプロセスが重要になる。

👉 フロイトが「無意識の力」を重視したのに対し、エリクソンは「社会との関わりの中で発達する自我」に注目しました。

現代心理学での位置づけと批判点

- フロイト理論は「科学的な検証が難しい」という批判を受けています。実験や統計的裏付けが乏しいため、現代心理学では「象徴的なモデル」として扱われることが多いです。

- しかし、「無意識が人間に影響する」 という考え方は今も重要であり、心理臨床や精神分析、哲学や文学など幅広い分野に影響を与え続けています。

つまり、

- フロイト=無意識の力学を発見した人

- ユング=人類共通の無意識に広げた人

- エリクソン=自我の発達を一生涯の課題として示した人

という関係で理解すると分かりやすいでしょう。

まとめ|イド・自我・超自我を理解すると心の仕組みが見えてくる

フロイトが提唱した「イド・自我・超自我」は、心理学を学ぶうえで欠かせない基礎理論です。難しそうに見えますが、ポイントを整理すれば、私たちの日常の感情や行動を理解するヒントとして役立ちます。

3つの心のバランスが人間理解のカギ

- イド=本能的な欲求

- 自我=現実的な調整役

- 超自我=良心や理想

この3つはいつも私たちの中でせめぎ合っています。

👉 衝動と理性、理想のバランスを取ることが、ストレスを減らし健全な行動につながります。

日常や心理学学習の入り口として活用できる

- ダイエットや買い物での「衝動と我慢」

- 人間関係での「言いたい vs 我慢する」

- ビジネスでの「欲求と規律の調整」

これらはすべてイド・自我・超自我で説明できます。

👉 初心者が心理学を学ぶときの「最初の入り口」としても最適で、他の理論(ユングやエリクソンなど)を学ぶ基盤になります。

まとめると、イド・自我・超自我を理解することは、自分の心を客観的にとらえ、人間関係や生活をよりスムーズにする大きな手がかりとなります。心理学をこれから学ぶ方にとって、必ず押さえておきたい知識です。