仕事や人生の計画を立てても、思い通りに進まないことってありますよね。──そんなときに役立つのが、フォアキャスティング(Forecasting)という「現状から未来を積み上げて考える思考法」です。

この記事では、

- フォアキャスティングの意味と基本の考え方

- バックキャスティング(未来から逆算する思考法)との違い

- 具体的なステップと実践例(ビジネス・キャリア・日常生活)

をわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

フォアキャスティングとは?意味と基本の考え方

フォアキャスティングの定義|「過去と現在」から「未来」を予測する思考法

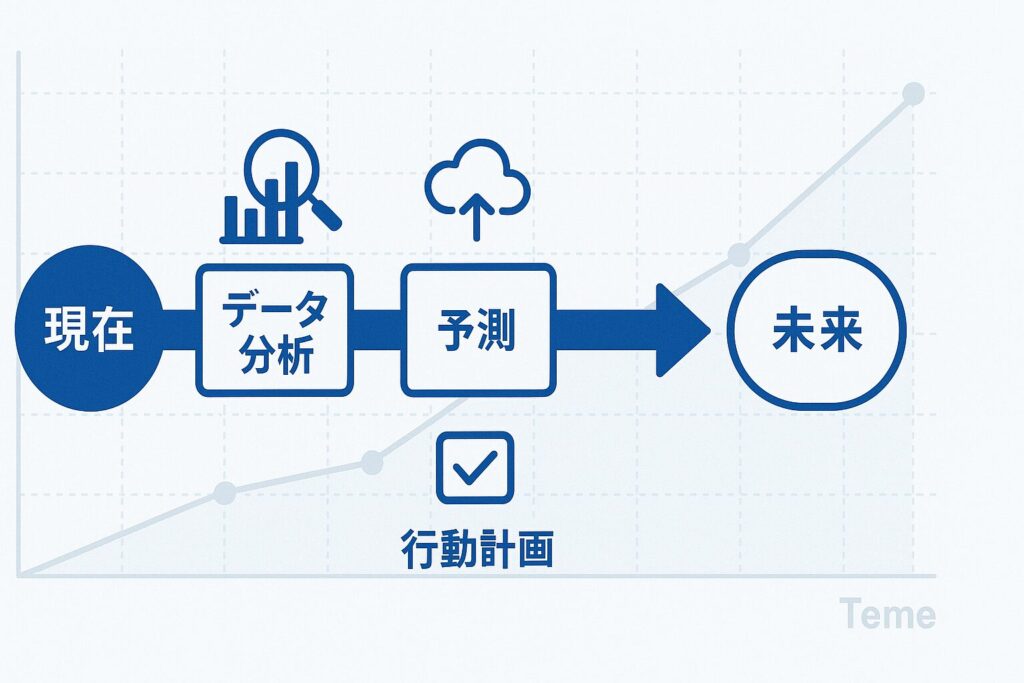

フォアキャスティング(Forecasting)とは、過去と現在のデータや傾向をもとに、未来を予測する思考法です。

日本語では「将来予測」「予測的思考」と訳されることもあります。

たとえば、売上や人口の推移を見て「このままいけば、来年はこうなるだろう」と見通しを立てる──これがまさにフォアキャスティング的な考え方です。

この思考法のポイントは、“現状の延長線上に未来を置く”という発想です。

つまり、「いま持っている情報」や「これまでの実績」を基準に、未来の姿を描くというものです。

一方で、未来から逆算して考える「バックキャスティング」とは対照的に、フォアキャスティングは“積み上げ型”

「できること」や「確率の高い変化」をベースに計画を立てるため、現実的で再現性の高い方法として知られています。

フォアキャスティングの語源と由来(Forecastの意味)

「フォアキャスティング(Forecasting)」の語源は、英単語の forecast(予測する・見通す) です。

“fore”は「前もって」、 “cast”は「投げる」という意味を持ちます。

つまり、「未来に向かって先に投げてみる(見通す)」 というのが本来のニュアンスです。

この言葉は古くから気象予報(weather forecasting)の世界で使われてきました。

たとえば、「明日は雨が降りそうだ」と予測する行為もフォアキャスティングの一種です。

そこから転じて、経済予測、マーケティング、キャリア設計などにも応用されるようになりました。

つまり、フォアキャスティングは単なるデータ分析の手法ではなく、

「変化を先読みするための思考の型」といえます。

なぜ今、フォアキャスティング思考が注目されているのか

現代は変化が早く、先の見通しを立てにくい時代です。

だからこそ、感覚や思いつきに頼らず、データと現実に基づいて未来を読み取る力が求められています。

だからこそ今、フォアキャスティングは過去と現在のトレンドを分析し、「実現可能性の高い未来を段階的に設計する思考法」として注目されています。

特に次のような点が理由です:

- データとAI技術の発展により、予測精度が上がった

- バックキャスティング(理想設計)との組み合わせで、理想と現実の両立が可能になった

つまりフォアキャスティングは、「希望的観測」ではなく、

“現実的な未来を描き、行動を最適化する”ための戦略的思考として再評価されているのです。

シナリオ・プランニングとの関係|複数の未来を想定する柔軟な手法

フォアキャスティングを理解する上で欠かせないのが、「シナリオ・プランニング(Scenario Planning)」という考え方です。

両者は非常に近い関係にあり、フォアキャスティングの中でも特に「柔軟な未来予測」を行う際に使われます。

シナリオ・プランニングとは?

シナリオ・プランニングとは、

「1つの未来を断定せず、複数の“あり得る未来”を物語(シナリオ)のように描く」手法です。

たとえば企業であれば、

- 景気が好調に進んだ場合の未来

- 景気が悪化した場合の未来

- テクノロジーが想定外に発展した場合の未来

といった“複数の筋書き”を用意し、それぞれのケースに備える戦略を立てます。

この手法は1970年代、シェル石油がオイルショックを事前に想定できたことで一躍有名になりました。

シナリオ・プランニングを用いて「もし石油価格が高騰したら?」という仮説を立てていたため、

世界的な混乱の中でも柔軟に対応できたのです。

フォアキャスティングとの共通点と違い

フォアキャスティングとシナリオ・プランニングはどちらも「未来を見通す」点では共通しています。

ただし、アプローチの仕方に違いがあります。

| 観点 | フォアキャスティング | シナリオ・プランニング |

|---|---|---|

| 目的 | 可能性の高い未来を予測 | 複数の可能性を想定 |

| 手法 | 過去・現在のデータに基づく | 仮説とストーリーを描く |

| 特徴 | 現実的・分析的 | 創造的・柔軟的 |

| 活用例 | 経済予測・販売計画など | 経営戦略・政策立案など |

つまり、フォアキャスティングが「現実的な未来を読む」ための手法であるのに対し、

シナリオ・プランニングは「想定外の未来にも対応できる」ための補助ツールです。

フォアキャスティングにおける“シナリオ思考”の重要性

現代のフォアキャスティングでは、

単一の未来予測よりも「複数の可能性を想定する柔軟さ」が求められています。

たとえば:

- テクノロジーが急速に進化した場合

- 社会情勢が急変した場合

- 自然災害や国際紛争など、予測不能な変化が起こった場合

こうした“想定外”を前提にしてこそ、リスクに強い未来予測が可能になります。

そのため、最近ではフォアキャスティングとシナリオ・プランニングを組み合わせた

「シナリオ・フォアキャスティング」というアプローチも注目されています。

これは「最も起こり得る未来」だけでなく、「あり得る未来すべて」に備えるための思考法です。

シナリオ・プランニングを理解すると、

フォアキャスティングが単なる“数字の予測”ではなく、柔軟な未来対応の戦略思考だと分かります。

バックキャスティングとの違い|「予測」と「理想設計」の分岐点

フォアキャスティングと並んで語られるのが、バックキャスティング(Backcasting)です。

どちらも「未来を考える思考法」ですが、出発点と目的がまったく異なります。

ここでは、両者の違いを整理しながら、「いつ・どちらを使うべきか」をわかりやすく説明します。

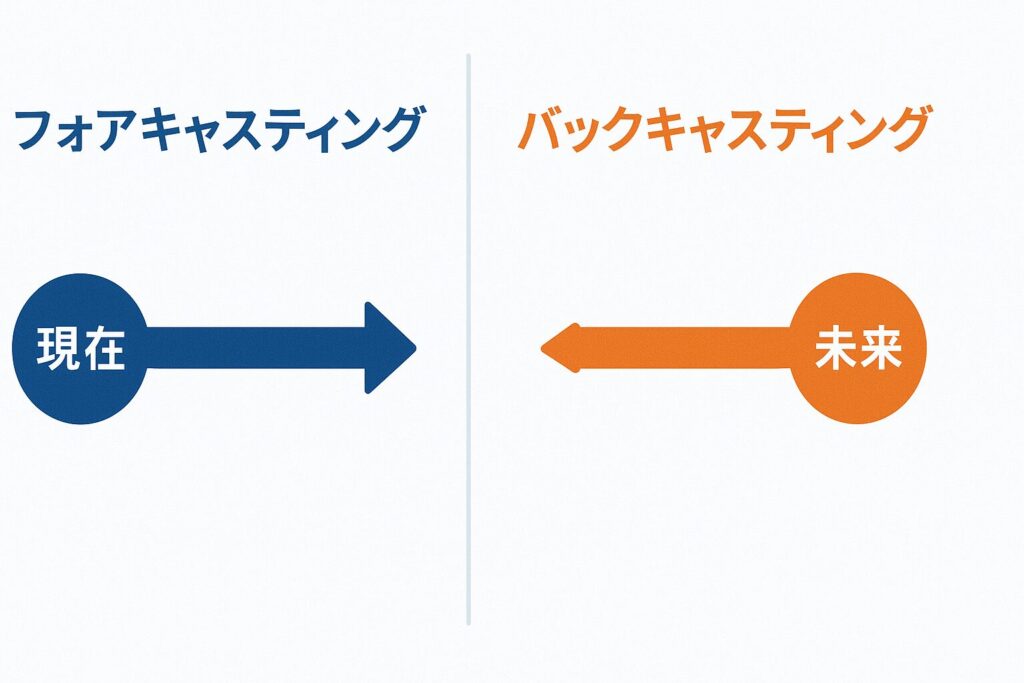

出発点の違い:フォアキャスティングは「現在」から、バックキャスティングは「未来」から

フォアキャスティングは、今ある情報をもとに未来を予測する思考法です。

「現状→未来へ」という“積み上げ型”の流れになります。

一方、バックキャスティングはその逆で、理想の未来像をまず設定し、そこから現在に向かって逆算する手法です。

つまり「未来→現在へ」という“逆算型”の思考です。

たとえば、こんな違いがあります。

- フォアキャスティング:

「現在の売上が年5%伸びている。今のペースなら5年後は〇〇円になる」 - バックキャスティング:

「5年後に売上を2倍にしたい。そのために今年はどんな準備が必要か?」

どちらも未来を考えていますが、スタート地点の考え方が正反対なのです。

目的の違い:フォアキャスティング=予測思考、バックキャスティング=設計思考

フォアキャスティングは、「今の延長にある“起こり得る未来”」を予測します。

現実的・確率的で、計画や戦略の精度を上げることを目的としています。

一方、バックキャスティングは、「理想の未来をどう実現するか」を設計する思考法。

創造的で、新しい可能性や変革を起こすことを重視します。

| 観点 | フォアキャスティング | バックキャスティング |

|---|---|---|

| 出発点 | 現在の状況 | 理想の未来像 |

| 思考の方向 | 現在 → 未来 | 未来 → 現在 |

| 主な目的 | 現実的な予測・計画 | 理想的な変革・設計 |

| 向いている場面 | 短期・中期の戦略 | 長期・ビジョンづくり |

使い分けのポイント|短期目標はフォアキャスティング、長期ビジョンはバックキャスティング

2つの思考法はどちらが「良い・悪い」ではなく、目的によって使い分けるのが理想です。

- フォアキャスティングが向くケース

→ 売上予測・スケジュール設計・行動計画など、短期的で現実的な課題解決。 - バックキャスティングが向くケース

→ キャリアの方向性・社会的なビジョンづくりなど、長期的で理想追求型のテーマ。

たとえば個人のキャリア設計なら、

「3年後にどんな働き方をしたいか(バックキャスティング)」を描いたうえで、

「今の実力と市場を踏まえて、どうステップアップするか(フォアキャスティング)」を考えるのが効果的です。

比較表:フォアキャスティング vs バックキャスティング

| 項目 | フォアキャスティング | バックキャスティング |

|---|---|---|

| 出発点 | 現状 | 未来の理想像 |

| 思考の方向 | 積み上げ(Forward) | 逆算(Backward) |

| 目的 | 予測・分析・最適化 | ビジョン設計・変革 |

| メリット | 実行可能性・再現性が高い | 革新性・創造性が高い |

| 欠点 | 過去に縛られやすい | 現実性を欠きやすい |

| 向く期間 | 短期〜中期 | 中期〜長期 |

| 活用例 | 経営計画・業務改善 | SDGs・未来戦略・キャリア設計 |

💡まとめ

フォアキャスティングは「今あるデータをもとに、現実的な未来を描く」思考法。

バックキャスティングは「理想から逆算して、未来をつくる」思考法。

この2つをバランスよく使い分けることで、

「実現可能な理想」を描くことができます。

フォアキャスティングのメリットと欠点

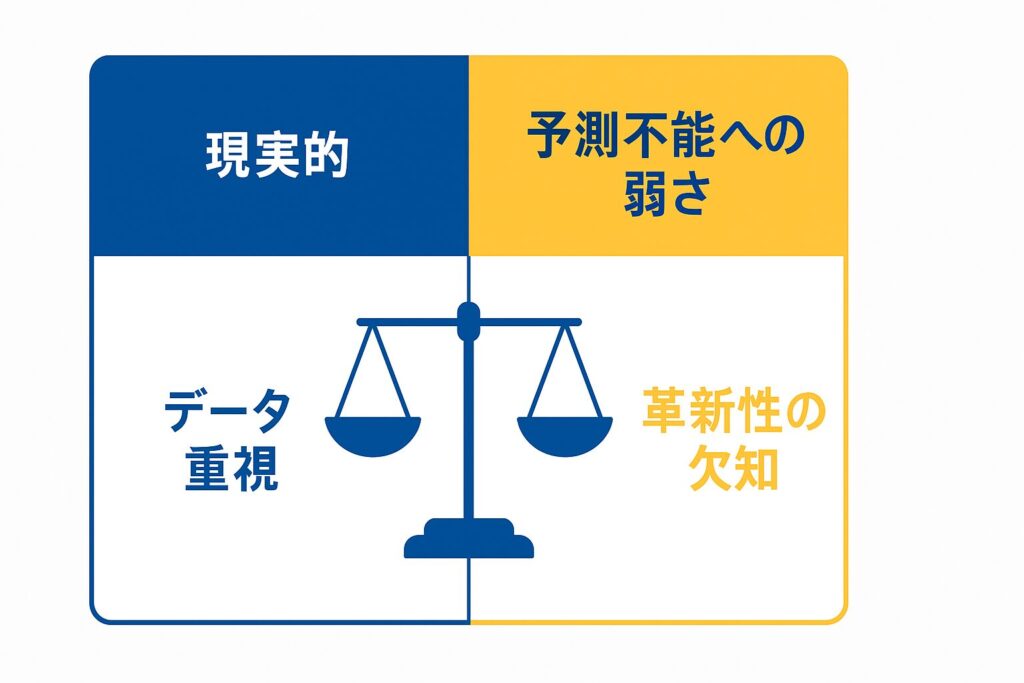

フォアキャスティング(Forecasting)は、現状を基に未来を予測する思考法です。

現実的で再現性が高い一方、予測不能な変化には弱いという特徴もあります。

この章では、長所と短所の両面からバランスよく理解していきましょう。

メリット①:データや現実に基づく“再現性の高い計画”が立てられる

フォアキャスティングの最大の強みは、「根拠のある計画が作れる」ことです。

たとえば、過去の販売データや成長率をもとに将来の需要を予測すれば、

- 生産量を適切に調整できる

- 在庫リスクを減らせる

- 経営判断を数字で裏づけできる

といった具体的な改善が可能になります。

また個人レベルでも、

「去年の支出データを見て、来年はどのくらい貯金できるか」など、日常の意思決定にも応用できます。

つまり、フォアキャスティングは“再現性のある未来予測”を可能にし、

「行動の根拠」を明確にしてくれるのです。

メリット②:変化を段階的に捉え、リスクを最小化できる

フォアキャスティングでは、「今→少し先の未来」へと段階的にシナリオを描くため、

リスクを分割してコントロールしやすいという利点があります。

未来を一気に変えようとせず、

「もし〇〇が起きたら、次はこう対応しよう」とシミュレーションを重ねることで、

現実的かつ柔軟な行動計画を作ることができます。

このようにフォアキャスティングは、

“慎重だが確実に前進するタイプの戦略”を立てる際に非常に効果的です。

欠点①:急激な変化や予測不能な要因に弱い

一方で、フォアキャスティングの限界は「過去に縛られる」点です。

なぜなら、過去と現在の延長線で未来を考えるため、

予測不能な変化(イノベーション・社会情勢・災害など)には対応しづらいのです。

たとえば、西暦2000年くらいに「スマートフォン市場」を正確に予測できた人はほとんどいません。

当時のデータだけでは、

「ガラケーの進化系」程度の延長しか見えなかったからです。

つまり、フォアキャスティングは“安定した未来”の予測には強いが、“激変する未来”には弱いという性質を持っています。

欠点②:革新的な未来を想定しづらい(過去依存のリスク)

フォアキャスティングはあくまで「現状の延長」で考えるため、

新しい発想や大きな変化を生み出しにくいという弱点もあります。

これは、心理学でいう「現状維持バイアス(status quo bias)」にも似ています。

人は、過去の延長で考えると、

どうしても「今のままでも大丈夫だろう」と感じやすくなるのです。

結果として、未来を“予測する”ことに安心して、未来を“創る”視点を失うことがあります。

バックキャスティングとのハイブリッド活用でバランスを取る方法

理想は、フォアキャスティングとバックキャスティングを組み合わせること。

- バックキャスティングで「理想の未来像」を描き、

- フォアキャスティングで「現実的な行動計画」を立てる。

この2つをつなぐことで、

理想と現実のギャップを橋渡しする“実現可能な未来設計”ができます。

たとえば:

「10年後に独立したい(バックキャスティング)」

↓

「今年はスキルを習得し、副業を月5万円まで伸ばす(フォアキャスティング)」

このように2つを補完的に使うことで、

夢を現実的なステップに変えることができるのです。

フォアキャスティングの実践ステップと使い方

ここからは、フォアキャスティングを実際に活用するための具体的な手順を紹介します。

難しい理論を知らなくても大丈夫です。

この流れに沿って考えるだけで、「現状から積み上げる未来設計」が自然にできるようになります。

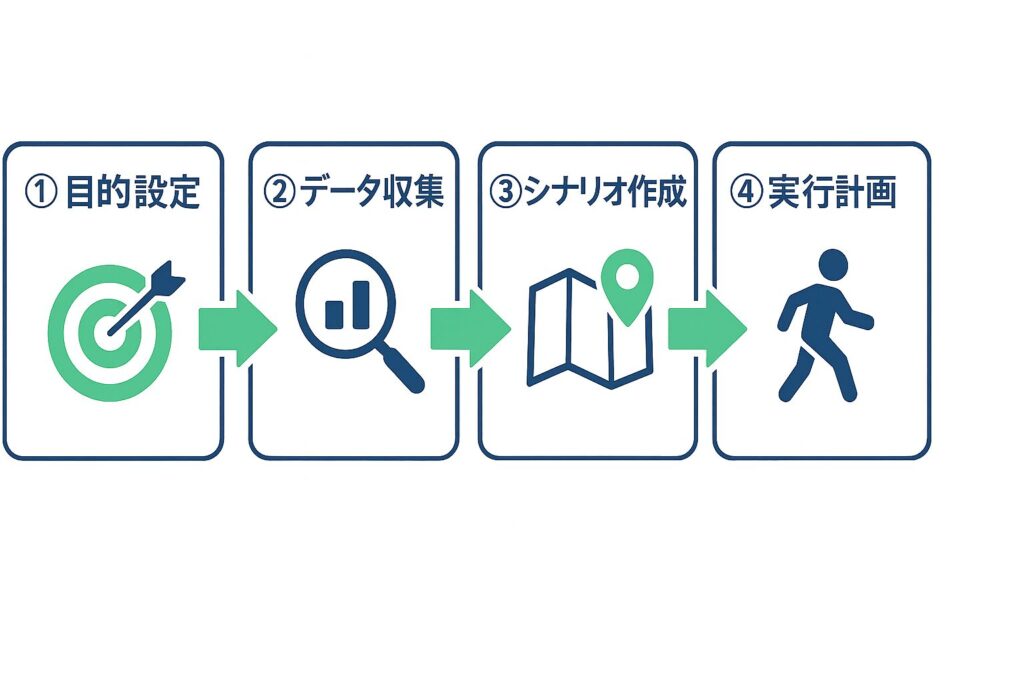

ステップ①:目的と期間を明確にする

最初に決めるべきは、「何を予測したいのか」と「どのくらい先の未来を想定するのか」。

目的と期間があいまいなままでは、どんなデータを集めればいいかも分かりません。

- 例①:3か月先の売上を予測したい → 短期の販売データを分析

- 例②:5年後のキャリアを見据えたい → 業界の動向・スキル変化を把握

ポイントは、「具体的なゴール」と「期間」をセットで設定すること。

たとえば「3年以内に副業で月10万円稼ぐ」など、数値や期限を入れることで現実性が高まります。

ステップ②:過去データを集めてトレンドを分析する

次に行うのが、過去から現在に至るデータの整理です。

フォアキャスティングは「現状の延長」を描くため、トレンドの把握がすべての土台になります。

分析する項目の例:

- 売上・アクセス・フォロワーなどの数値の推移

- 外部環境(景気・季節・トレンドなど)

- 自分自身の行動習慣や成果パターン

グラフ化することで、「どんな要因が成長や変化を生んでいるか」が直感的に見えます。

データがない場合は、経験的な記録(ノート・家計簿・スプレッドシートなど)でもOK。

重要なのは、「過去の延長線を“見える化”すること」です。

ステップ③:未来シナリオを複数描いて検証する

フォアキャスティングでは、「1つの未来」に固執しないことが大切です。

なぜなら、未来は常に変動し、想定外の要因が入り込むからです。

そのため、次のように複数のシナリオを描いて比較します。

- 楽観シナリオ:成長が続いた場合

- 標準シナリオ:現在のペースを維持した場合

- 悲観シナリオ:リスク要因が発生した場合

この3つを並べて考えることで、

「どの未来にも対応できる現実的なプラン」が見えてきます。

これは、経営戦略などで用いられるシナリオ・プランニングの考え方にも通じています。

ステップ④:最も現実的なプランを具体化する

次に行うのは、描いたシナリオの中から最も実現可能性の高いルートを選び、行動に落とし込むこと。

具体化のステップは次の通りです:

- ゴール(到達点)を明確にする

- ゴールまでに必要な中間目標を設定する

- 各目標に対して、実行タスク・期限・担当(個人なら「自分の役割」)を決める

この段階で重要なのは、「未来の不確実性をゼロにすることではなく、備えること」です。

つまり、「最も現実的な道筋+代替案」を持つことが、柔軟な未来設計につながります。

実例:ビジネス・政策・ライフプランでの活用

フォアキャスティングは、ビジネスの世界だけでなく、日常生活やキャリア設計にも応用できます。

- ビジネス:

市場トレンドをもとに製品需要を予測し、在庫や人員配置を最適化。 - 政策立案:

少子高齢化や気候変動など、長期的データを基に将来の社会構造を見通す。 - 個人のライフプラン:

貯金・健康・スキルアップのトレンドを整理し、「5年後の自分」を現実的にデザイン。

特に、個人レベルでのフォアキャスティングは、

“焦らず、少しずつ前進する”未来設計をサポートしてくれます。

💡 まとめ

フォアキャスティングの実践は、以下の4ステップで整理できます:

- 目的と期間を決める

- 過去のデータを分析する

- 複数の未来シナリオを描く

- 最も現実的な行動計画に落とし込む

フォアキャスティングを日常やキャリア設計に活かす

フォアキャスティングは、企業や研究機関だけのものではありません。

個人のキャリア・人生設計・人間関係・健康管理など、あらゆる場面で役立つ思考法です。

この章では、あなたの日常に取り入れやすい形で、フォアキャスティングの実践例を紹介します。

キャリア設計に応用する|「現状から少し先」を読む思考法

キャリアを考えるとき、多くの人は「自分は何をしたいか」「どんな仕事が向いているか」といった理想ベースの発想(バックキャスティング型)をしがちです。

しかし、フォアキャスティングでは逆に、今の実力・環境・流れから見える“現実的な未来”を起点に考えます。

たとえば:

- 現在のスキル・市場・評価をもとに、「1年後にどうなっていそうか?」を推定

- その延長上で、「2〜3年後に必要なスキル・人脈・実績」を逆算

このように、「今の自分が進める最適ルート」を見極めるのがフォアキャスティングの強みです。

キャリアに迷ったときは、

「いま積み上がっている流れを、どこまで伸ばせるか?」

という問いから始めると、地に足のついた方向性が見えてきます。

チーム・組織の計画づくりに使う|“確率の高い未来”を共有する

フォアキャスティングは、チームや組織でも大きな力を発揮します。

特に、現場の情報やデータをもとに“実現可能な未来像”を描く点が有効です。

たとえば:

- 「来年度の目標をどう設定するか」

- 「新サービスをいつリリースすべきか」

- 「売上・アクセス・顧客満足度がどの程度伸びそうか」

こうした課題では、メンバー全員が同じ“現実的未来”を共有することで、

無理のないロードマップやリスク対策を立てやすくなります。

さらに、フォアキャスティングの思考を会議で使うと、

- 感覚や主観よりもデータに基づいた議論ができる

- 「なぜそう思うのか?」を定量的に説明できる

といった効果も生まれます。

逆算思考(バックキャスティング)との組み合わせで理想と現実を統合

フォアキャスティングは、「現実的な未来」を描くのに強い一方で、

「理想の未来」を描く力はやや弱いといわれます。

そこで有効なのが、バックキャスティングとの併用です。

両者を組み合わせることで、「現実的でありながら理想にも近づく計画」が立てられます。

たとえば、キャリア設計なら:

- バックキャスティングで理想を描く

→ 「10年後には独立して自由に働きたい」 - フォアキャスティングで現実を読む

→ 「今のスキルで独立は難しい。副業で経験を積もう」 - 両者を統合する

→ 「3年以内に副業を月10万円に育て、その後に独立へ」

このように、理想(ビジョン)と現実(データ)をつなぐ橋渡しができるのです。

心理的にも、「夢を見ながら、確実に進んでいる実感」が持てるため、

モチベーション維持と行動の継続につながります。

💡 まとめ

フォアキャスティングを日常に活かすコツは、

「現状の延長を冷静に見つめ、確率の高い一歩を選ぶ」ことです。

- キャリアでは「今のスキルから伸ばせる方向」を探す

- チームでは「共有可能な未来予測」をもとに計画を立てる

- 理想追求型のバックキャスティングと組み合わせて使う

この3つの視点を意識すれば、

あなたの人生設計や仕事の戦略は、ぐっと現実的で柔軟なものになるでしょう。

まとめ|フォアキャスティングで“変化に強い計画”を立てよう

ここまで、フォアキャスティングの意味・使い方・バックキャスティングとの違いなどを解説してきました。

最後に、この記事のポイントを整理しながら、実生活で活かせる「未来対応の考え方」をまとめます。

フォアキャスティングの要点まとめ(定義・手法・活用分野)

- 定義:フォアキャスティングとは、「過去と現在のデータから未来を予測する思考法」。

現状を出発点として、少しずつ積み上げていく“現実的な未来設計”の方法です。 - 基本手順:

① 目的と期間を明確にする

② データを収集し、トレンドを分析する

③ 複数のシナリオを描いて検証する

④ 現実的なプランを具体化する - 活用分野:

ビジネス・政策立案・キャリア設計・ライフプラン・プロジェクト管理など。

特に「短期〜中期の目標づくり」に向いています。

フォアキャスティングの強みは、“データと現実に基づく再現性”にあります。

理想よりも、今の延長線上にある「確率の高い未来」を読み取ることができるのです。

バックキャスティングとの併用が“未来思考の鍵”になる

一方、バックキャスティングは「理想の未来から逆算する」思考法。

フォアキャスティングと対照的ですが、どちらも目的に応じて使い分けることが大切です。

また、両者の違いを活かして組み合わせることで、

- バックキャスティング:理想を描く

- フォアキャスティング:現実に落とし込む

というように、ビジョンと実行計画をつなぐことができます。

実際、イノベーション分野やSDGs戦略などでも、

「バックキャスティング×フォアキャスティングのハイブリッド思考」が主流になっています。

この2つを両輪でうまく使える人ほど、変化に強く、長期的に成果を出せるのです。

予測ではなく「柔軟な未来対応力」を育てる視点へ

フォアキャスティングの本質は、「未来を正確に当てること」ではありません。

むしろ、「未来がどう変わっても対応できる準備をする」ことです。

つまり、“予測の精度”よりも“対応の柔軟性”を育てる思考法。

現代のように変化が激しい時代では、

「完璧な計画」よりも、「修正できる余白のある計画」が価値を持ちます。

その意味で、フォアキャスティングは“堅実な未来設計”を超えて、

「変化を前提に行動できる思考トレーニング」とも言えるでしょう。

💡 この記事のまとめ

- フォアキャスティング=「現状から積み上げる」思考

- データに基づく再現性が高く、リスクを段階的にコントロールできる

- 予測できない変化には弱いが、バックキャスティングと併用することで補完可能

🌱 最後に

フォアキャスティングを日常に取り入れると、

「焦らず、一歩ずつ現実的に進む」感覚が身につきます。

理想に向かう“逆算思考(バックキャスティング)”と、

現実を積み上げる“順算思考(フォアキャスティング)”。

この2つを行き来しながら、

あなた自身の未来を、少しずつ“確かな形”にしていきましょう。