「どうして仕事に集中できないんだろう?」

そんな風に感じたことはありませんか?

- 毎日同じ作業で退屈している

- お金のために働いているだけでやりがいを感じられない

- 集中したいのに気が散ってしまう

実はこれらの悩みの背景には、心理学でいうフロー理論が関係しています。フロー理論とは、人が時間を忘れるほど夢中になって集中できる心理状態のこと。この記事では、フロー理論の基本から「仕事でフローに入る条件」、そして「お金のために働く場合との違い」まで、初心者にも分かりやすく解説します。

仕事にやりがいや没頭感を取り入れるヒントが見つかる内容になっています。ぜひ最後まで読んでくださいね。

フロー理論とは?基本的な意味と定義をわかりやすく解説

フロー理論とは、心理学者の ミハイ・チクセントミハイ が提唱した考え方で、

「人がある活動に完全に没頭して、時間を忘れるほど集中している状態」 を説明する理論です。

たとえば、

- ゲームに夢中になって気づいたら3時間経っていた

- スポーツで「ゾーン」に入って最高のパフォーマンスを出せた

- 仕事や勉強に集中していて「もう夕方?」と驚いた

こうした「夢中で楽しく、しかも成果も出やすい状態」が、まさにフローです。

フロー状態の特徴(時間を忘れる・高い集中・楽しさ)

フロー状態になると、誰もが共通して次のような感覚を持つといわれます。

- 時間を忘れる:あっという間に過ぎる、または逆にスローモーションのように感じる

- 高い集中力:雑念が消えて、目の前の活動だけに意識が向く

- 楽しさと充実感:やっていること自体が楽しく、報酬がなくても続けたいと思える

提唱者チクセントミハイとポジティブ心理学での位置づけ

フロー理論を生み出したのは、心理学者 ミハイ・チクセントミハイ。

彼は芸術家やスポーツ選手への調査を通して「人は最高の体験をしているとき、どんな心理状態なのか」を研究しました。

その成果は ポジティブ心理学(「人がより幸せに生きるための心理学」)の重要な柱となり、

「幸福感は受動的な快楽よりも、能動的なフロー体験から生まれる」と主張しました。

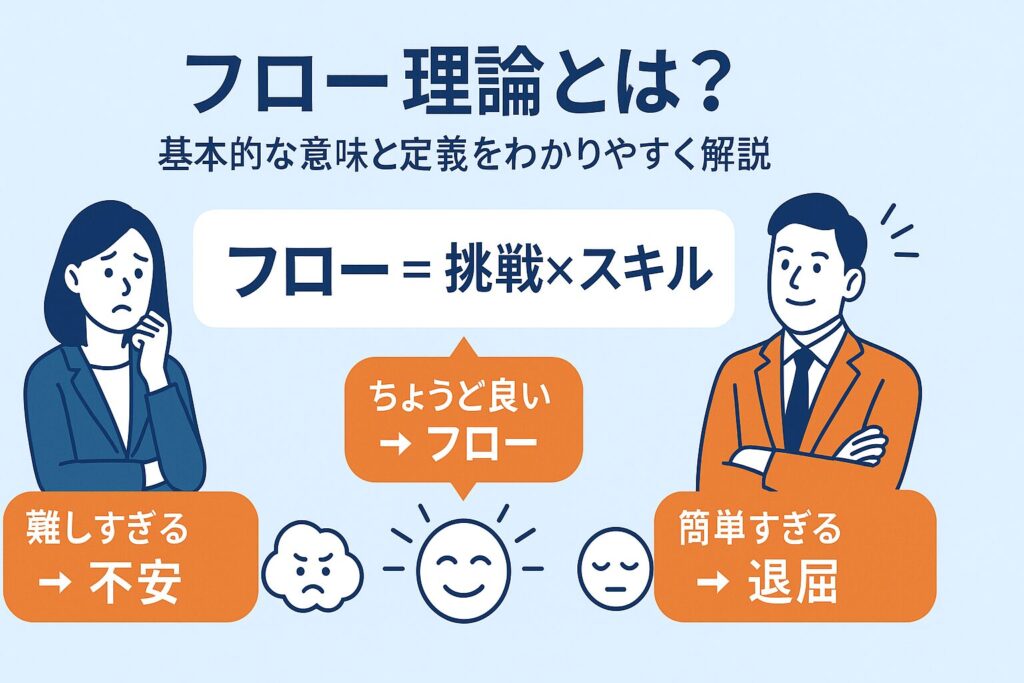

「ただの夢中」との違い|挑戦とスキルのバランス

フローと「なんとなく夢中になる」ことの違いは、挑戦とスキルのバランスにあります。

- 難しすぎる課題 → 不安や挫折感を感じる

- 簡単すぎる課題 → 退屈してやる気が続かない

- ちょうどよい難しさ×自分のスキル → フローに入りやすい

つまり、フローとは「努力と成長をともなった特別な夢中状態」なのです。

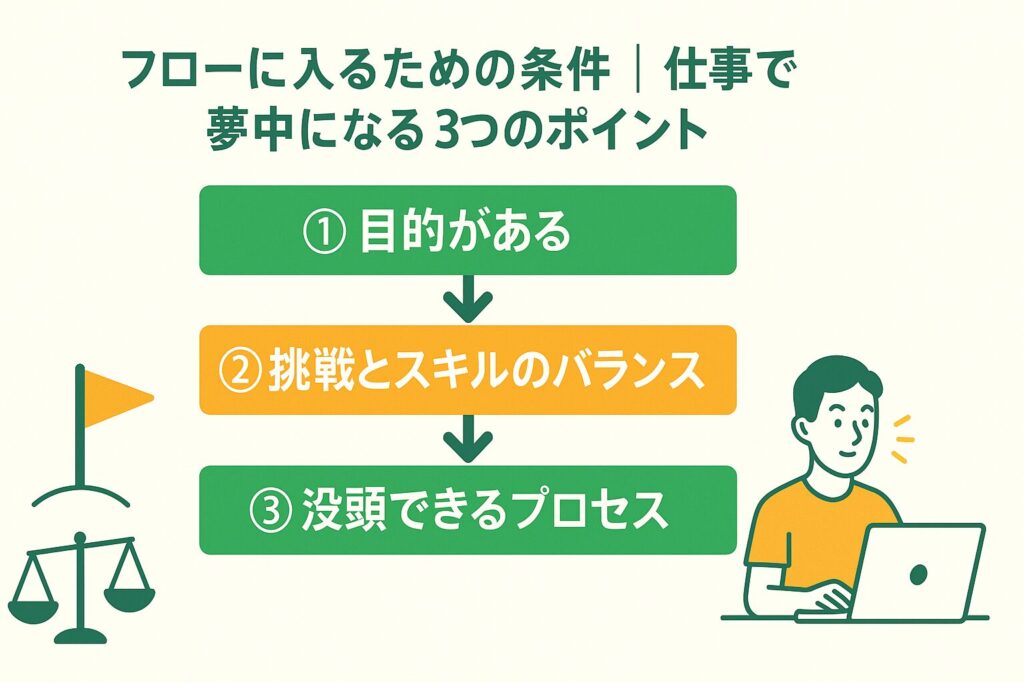

フローに入るための条件|仕事で夢中になる3つのポイント

フローは「気分が乗ったときに偶然訪れるもの」ではなく、いくつかの条件がそろうことで生まれる状態です。

特に仕事でフローに入るには、次の3つのポイントが重要だとされています。

①やりたい目的がある(表現したい・作りたい動機)

フローに入るためには、「なぜそれをやりたいのか」という目的が重要です。

- 小説を書く人なら「自分の世界観を表現したい」

- デザイナーなら「新しいアイデアを形にしたい」

- エンジニアなら「便利な仕組みを作って人を助けたい」

このように「やらされている」ではなく 自分からやりたい理由 があると、自然に集中しやすくなります。

②スキルの挑戦がちょうどよい(難しすぎず簡単すぎない)

フロー状態に入る最大の条件が、挑戦とスキルのバランスです。

- 難しすぎる → 「無理だ」と感じて不安になる

- 簡単すぎる → 退屈してやる気が続かない

- ちょうどよいレベル → 「やればできそう」と思えて没頭できる

これは「ゲームにハマる仕組み」と同じです。少しずつ難しくなるから、気づけば夢中になって続けてしまいます。

③没頭できるプロセスを持つ(自己目的的経験)

フロー状態の大きな特徴は、行為そのものが楽しいということです。

心理学ではこれを 自己目的的経験(Autotelic Experience) と呼びます。

たとえば、

- 音楽を演奏すること自体が楽しい

- 記事を書くプロセスそのものが気持ちいい

- スポーツで体を動かす時間そのものが心地よい

報酬や評価がなくても「やっていて楽しい」と思える活動は、フローに入りやすいのです。

👉 まとめると、フローに入るには

「やりたい目的」+「挑戦とスキルのバランス」+「行為自体の楽しさ」

の3つが大事だと覚えておくとシンプルです。

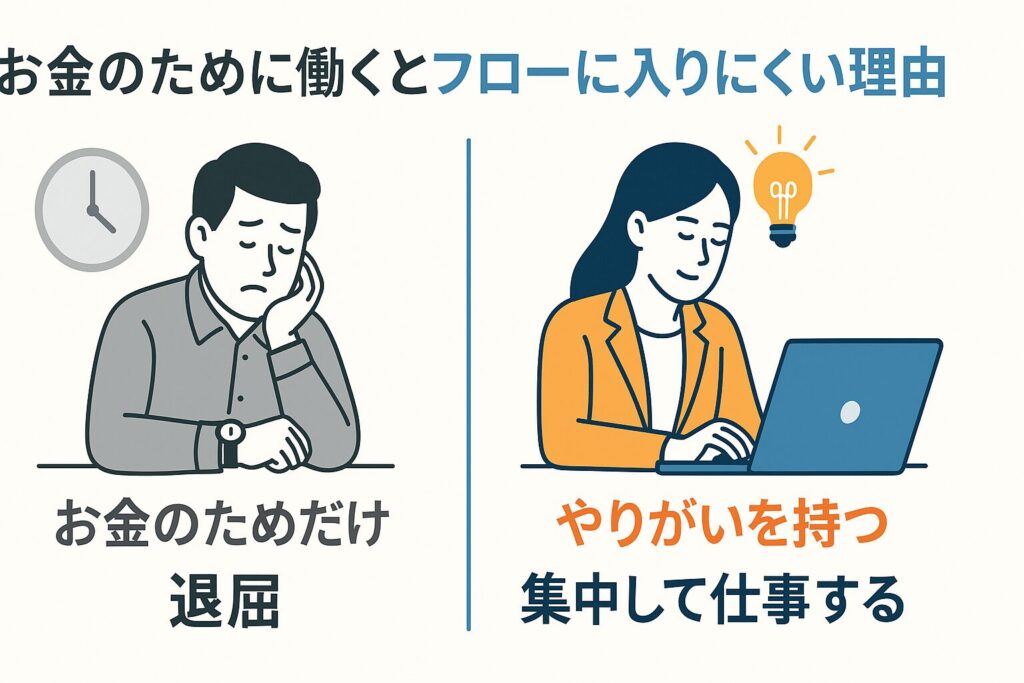

お金のために働くとフローに入りにくい理由

「お金のために働く」と聞くと、多くの人にとっては当然のことに思えます。

しかし、報酬や評価といった外側の目的(外発的動機)だけに意識が向くと、フロー状態には入りにくくなります。

ここでは、その理由を具体的に整理してみましょう。

外発的動機と内発的動機の違い

- 外発的動機:お金・昇進・評価など、外側から与えられる目的

- 内発的動機:楽しさ・成長・やりがいなど、行為そのものから得られる目的

フローは「やっていること自体が楽しい」と感じるときに起こりやすいため、外発的動機だけだと集中が持続しにくいのです。

「早く終わらないかな」と感じると集中が途切れる

お金のためだけに働いていると、作業中の頭の中はこうなりがちです。

- 「あと何時間で帰れるかな」

- 「この仕事でいくら稼げるんだろう」

- 「評価につながるかな」

このように意識が「今やっている行為」ではなく「結果」にばかり向くため、フローに必要な没頭感が生まれにくいのです。

単純作業や価値を感じられない仕事の落とし穴

さらに、フローの条件のひとつは「挑戦とスキルのバランス」ですが、単純作業のように 自分のスキルを発揮できない仕事 では退屈を感じやすくなります。

- 単純なデータ入力や流れ作業 → 「意味がない」と感じやすい

- 自分の能力が活かせない仕事 → 成長もやりがいも感じにくい

その結果、「フローに入るどころかストレスがたまる」という悪循環に陥りやすいのです。

👉 まとめると、

「お金のためだけに働くと、集中が途切れやすく、スキルややりがいを感じにくい」ため、フロー状態には入りにくいということです。

やりがいを見つければ仕事でもフローは可能

「お金のためだけではフローに入りにくい」と言いましたが、逆に 仕事にやりがいを見つけることができれば、誰でもフローを体験することは可能 です。ここでは、その具体的な理由とケースを紹介します。

デザイナーやクリエイターがフローに入りやすい理由

クリエイティブな仕事をしている人がよく「時間を忘れて作業していた」と話すのは、まさにフロー状態です。

- 新しいアイデアを形にする面白さ

- 自分のスキルが試されるワクワク感

- 作品が完成していく過程の楽しさ

こうした「やりたい目的」と「スキルの挑戦」が噛み合うからこそ、自然に没頭しやすいのです。

最初は「お金のため」でもやりがいに変わるケース

すべての人が最初から「やりがいのある仕事」に就けるわけではありません。

しかし、お金のために始めた仕事が、だんだんやりがいに変わることもあるのです。

- 仕事を続けるうちに「スキルが伸びている」と実感できる

- 仲間やお客様に「ありがとう」と言われ、貢献感を得られる

- 成果を出せるようになり、達成感を味わえる

こうした経験が積み重なることで、外発的動機から内発的動機へと移行し、フロー状態を感じやすくなります。

「お金+やりがい」の両立が最強のモチベーション

理想は「お金のため」も「やりがい」も両方そろうことです。

- お金だけ:集中できず、ストレスがたまりやすい

- やりがいだけ:楽しいが、生活が不安定になりやすい

- お金+やりがい:安心して没頭でき、成長も成果も得られる

つまり、フローを仕事に取り入れるには 「収入」と「やりがい」のバランスを見つけることがポイント になります。

👉 結論:

やりがいを見つけたり育てたりできれば、仕事でもフローに入ることは十分に可能。

しかもお金と両立すれば、長期的に続けられる最強の働き方になります。

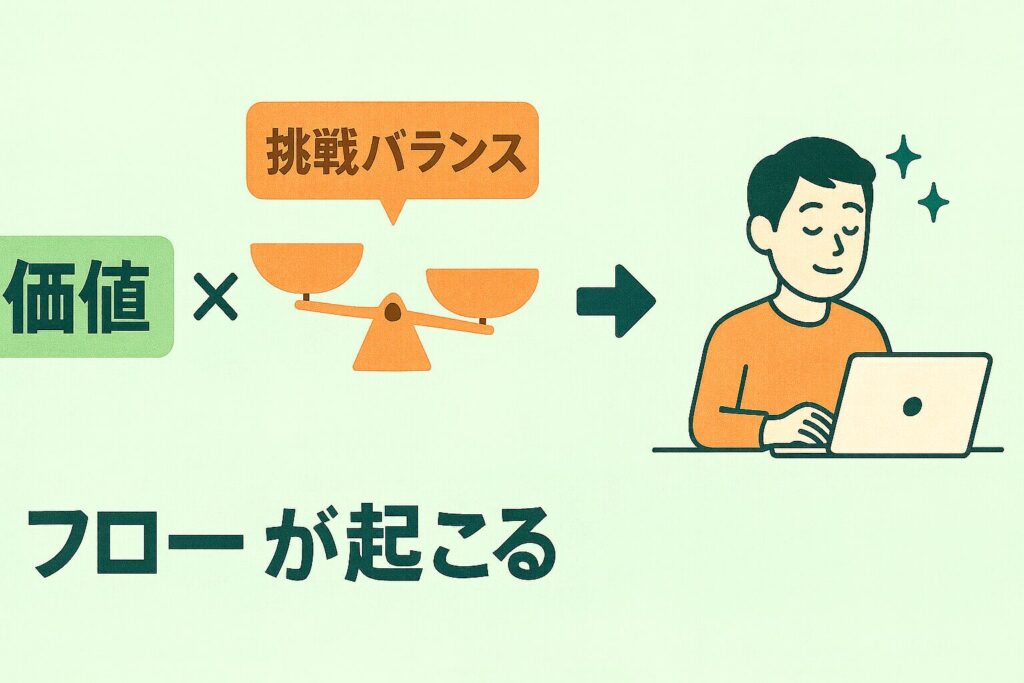

フロー理論と期待価値理論の関係

フロー理論は「挑戦とスキルのバランス」が重要だと説明しますが、実際にはそれだけでは十分ではありません。

「そもそもその行為に価値を感じられるかどうか」 も大きなカギになります。

ここで役立つのが、動機づけ研究で有名な 期待価値理論 です。

価値を感じないと夢中になれない|期待価値理論の視点

期待価値理論では、やる気は次の式で決まるとされます。

やる気 = 「できそうだ」という期待 × 「やる価値がある」という認識

つまり、

- 「できそう」と思っても、価値を感じなければ続かない

- 「価値がある」と思っても、自分にできそうもなければやる気が出ない

この「価値の認識」がなければ、フローの条件(挑戦とスキルのバランス)が整っても、そもそも取り組まなくなってしまいます。

「価値×挑戦バランス」でフローが起こる

両者をつなげて考えると、次のように整理できます。

- 価値を感じる活動を選ぶ(期待価値理論)

→ 「やってみたい」「意味がある」と思えるテーマを見つける - 挑戦とスキルのバランスが取れる(フロー理論)

→ 難しすぎず簡単すぎない課題に取り組む - 没頭してフロー状態に入る

→ 行為自体が楽しく、時間を忘れるほど集中できる

この二段階がそろうことで、本当のフローが起こりやすくなるのです。

仕事に応用するための実践的な考え方

- 「この仕事にどんな意味や価値があるか」を見つける(期待価値理論)

- 「自分のスキルを少し伸ばせる課題はどこか」を探す(フロー理論)

- 両方を意識することで、単なる作業ではなく「没頭できる仕事」へと変えていける

👉 結論:

フロー理論と期待価値理論は補完関係にあり、「価値を感じる活動」+「挑戦とスキルのバランス」 がそろったとき、最も深いフロー体験が生まれます。

まとめ|フロー状態で仕事をもっと楽しもう

ここまで「フロー理論」と「お金のために働くことの違い」を見てきました。

最後に、記事全体のポイントを整理し、仕事でフローを体験するためのヒントをまとめます。

夢中になれない条件と夢中になる条件を整理

夢中になれない条件(フローに入りにくい要因)

- お金や評価など、外発的動機だけで動いている

- 単純作業など、スキルを発揮できない仕事

- 「やる意味がない」と感じる活動

夢中になる条件(フローに入りやすい要因)

- 「表現したい・作りたい」という目的がある

- 挑戦とスキルのバランスが取れている

- 行為そのものが楽しい(自己目的的経験)

仕事に価値とやりがいを見つける工夫

フローに入るためには、仕事の中に自分なりの価値ややりがいを見つけることが大切です。

- 自分の成長につながる部分に注目する

- 誰かに役立っている瞬間を意識する

- 小さな工夫を重ねて「自分ならではのやり方」にしていく

こうした意識の変化が、仕事を「作業」から「没頭できる活動」へと変えてくれます。

お金とやりがいのバランスをとって成果を高める

もちろん、仕事にお金は欠かせません。

しかし、「お金のため」+「やってて面白い」 の両立ができれば、モチベーションは飛躍的に高まります。

- お金だけ → 集中できず、疲れやすい

- やりがいだけ → 楽しいが、生活が不安定になりやすい

- お金+やりがい → 安心して没頭でき、成果も出やすい

このバランスを意識することで、フロー体験を仕事の中で増やしていけるでしょう。

フロー状態とは「行為そのものが楽しい」と感じられる、最高の集中体験です。

仕事でも、価値ややりがいを見つけ、挑戦とスキルのバランスを整えれば、誰でもフローを体験することができます。

毎日の仕事を「仕方なくやるもの」から「夢中で取り組めるもの」に変えることができれば、成果だけでなく幸福感も大きく変わっていくはずです。