「今日はなんでこんなテンションが低いのだろう?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

・朝から気分が重い

・やる気が出ない

・小さなことが気になる

・不安や反省が止まらない

こんな“気分の波”は、多くの人に当てはまるはずです。

本記事では、テンションが低くなる心理学的な理由と対策を解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

テンションの波が生まれる理由

「今日はなんか気分が上がらない」

そんな日は、ほとんどの人が経験するはず。

テンションが下がる日は“誰にでも起きる、ごく自然な現象” です。

ここでは、その理由を分かりやすく解説していきます。

気分は一定ではなく“感情サイクル”として揺れ動く

人間の気分は、ロボットのように一定ではありません。

むしろ、波のように揺れ動くのがデフォルトです。

感情は、

- 上がったり

- 下がったり

- 落ち着いたり

を繰り返す「サイクル(周期)」になっています。

これは、

気分=身体の状態+脳の反応+環境

で決まるため、常に微妙な変化が起きているからです。

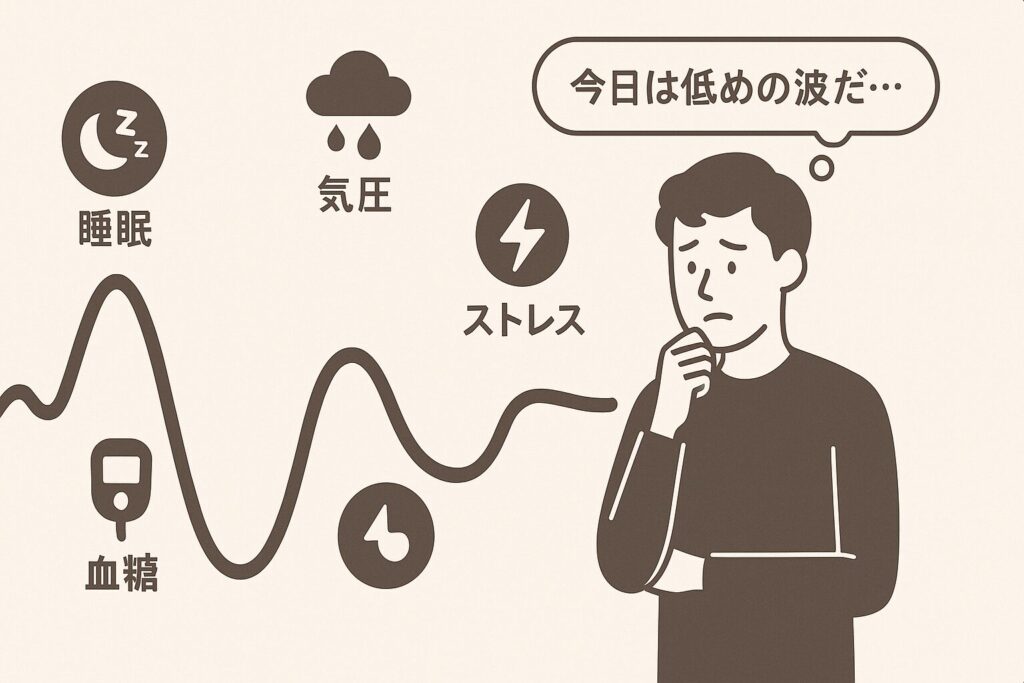

睡眠・血糖値・気圧などの“ちょっとした変化”でテンションは下がる

気分は意外と「小さな要因」で簡単に揺れます。

具体的には:

- 睡眠の質が悪い

- 朝の血糖値が不安定

- 気圧が低い(雨・曇り)

- 体の緊張が取れていない

- 昨日の疲れが残っている

- ビタミン不足

- 軽い脱水

こうした 微細な身体の変化 が、

そのまま「気分の落ち込み」として表れます。

つまり、

“なんとなくテンションが低い”の裏には、身体的な理由があることが多い。

それは全く異常ではありません。

「何もしてないのにしんどい」は脳の正常反応

多くの人が誤解しやすいのがこれ。

「何もしてないのに疲れた…なんで?」

実はこれ、

脳があなたを守るために“防御モード”に入ったサインです。

脳が疲れていると、

- 思考を止める

- 体を休ませようとする

- やる気システムを停止する

といった働きが自動的に起こります。

これは 故障ではなくシステムの安全装置。

疲労を回避するための“正常な反応”です。

まずは「落ち込みを異常扱いしない」ことが大前提

気分の波を悪化させる最大の原因は、

実は 「落ち込んじゃダメ」「弱い自分はダメだ」 という自己否定です。

落ち込み自体よりも、

- 否定する

- 抵抗する

- 責める

- 比較する

こうした“二次的反応”のほうが気分を重くします。

最初にやるべきことはただ一つ。

「今日テンション低いな。まあ、そういう日もある」

この“受け入れ”だけで、気分の波は大きく変わります。

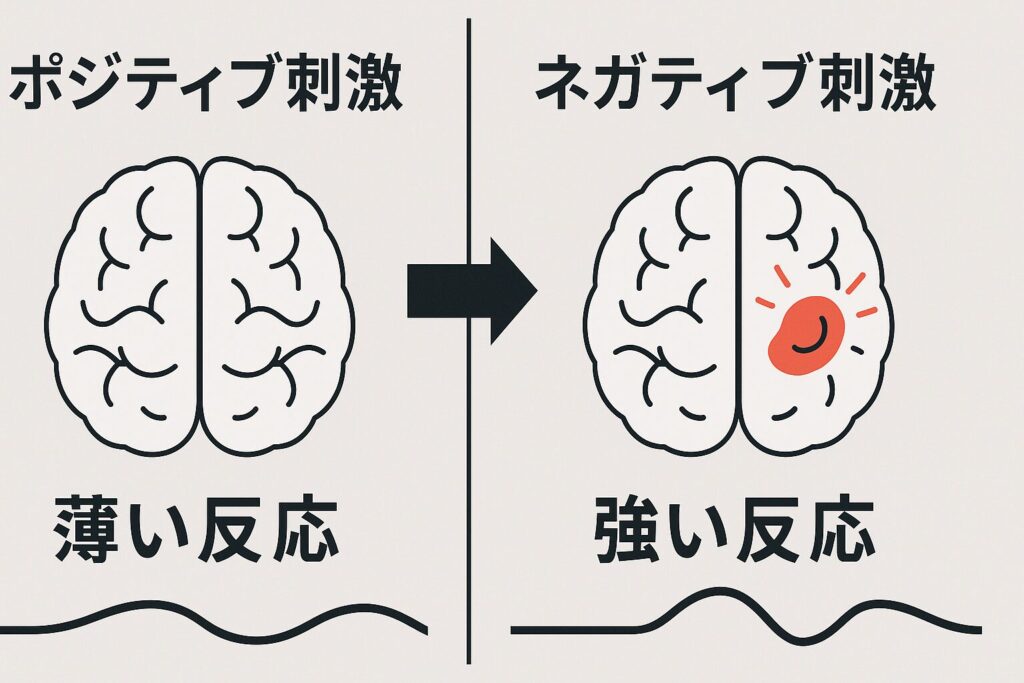

ネガティビティ・バイアス|人はネガティブに寄りやすい脳をもっている

心理学では、

人間は“ネガティブに寄りやすい脳”を生まれつき持っている

と説明されています。

これを ネガティビティ・バイアス(Negativity Bias) といいます。

小さなミスを大きく感じるのは脳の生存本能

ネガティビティ・バイアスとは、

ポジティブな出来事より、ネガティブな出来事のほうが強く心に残る脳のクセ のこと。

たとえば:

- 10人に褒められても、1人に否定されると気になる

- 小さな失敗ほど思い出して落ち込む

- 良いことより悪いことが記憶に刺さる

こういった反応は、すべて脳の“生存モード”です。

昔の人間は、

「危険(ネガティブ)」を強く記憶できた個体が生き残りました。

その反応が今も残っているだけなので、

落ち込みや不安が強く出るのは、故障ではなく人類共通の仕様。

悪い未来のほうがリアルに感じる理由

ネガティビティ・バイアスは未来予測にも影響します。

- 失敗の未来は明確に想像できる

- 上手くいく未来はぼんやりしている

- 悪い予感のほうが“本当に起きそう”に感じる

これは、

脳が「最悪のケース」を想定しておくほうが安全だった

という進化の名残と言われています。

だから、

テンションが低いときに悪い予想ばかり浮かぶのは普通。

人間のデフォルト設定は“ネガティブ寄り”

心理学的には、脳はもともと、

- ポジティブ:弱い

- ネガティブ:強い

というアンバランスな構造です。

つまり “テンションが落ちやすい”は、脳の初期設定のままの姿 なのです。

理由もなく“鬱っぽく”なるのはなぜ?|脳の防御反応と心理メカニズム

「特に何もしていないのに、今日はやけにしんどい」

「理由が分からず気分が重い…」

こういう“原因不明の落ち込み”は、決して珍しいものではありません。

心理学的には、これは 脳があなたを守ろうとしているサイン です。

ここでは、代表的な4つのメカニズムを解説します。

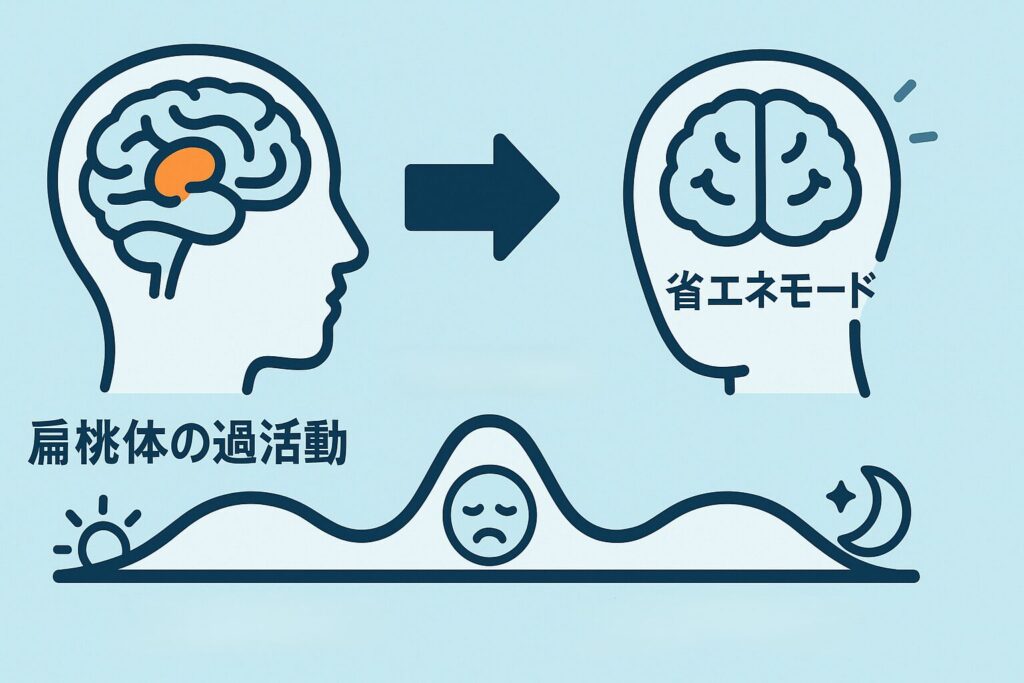

①扁桃体の過活動:不安が強く出やすい脳タイプ

脳の中には、扁桃体(へんとうたい) という“警報機”があります。

- 危険を察知する

- 不安・恐怖を感じる

- 気分を沈めて警戒を高める

こういう働きを担当している部分です。

扁桃体が敏感な人は、

- 情報を“脅威”として受け取りやすい

- 気分の落ち込みや不安反応が強めに出る

- 理由がなくても「なんとなく不安」になりやすい

という特徴があります。

これは体質に近く、性格とは別物。

悪い意味ではなく、“感受性が高い脳”というだけです。

②朝の落ち込み・夕方のだるさと“日内リズム”

多くの人が経験する

- 朝だけしんどい

- 昼に回復してきて

- 夕方にまただるい

という流れ。

これは 日内リズム(体内時計) による正常な変動です。

特に朝は、

- コルチゾール(ストレスホルモン)の上昇

- 血糖値の乱れ

- 睡眠の質の影響

などが重なり、気分が落ち込みやすくなります。

「朝だけ鬱っぽい」は よくある反応 であり、

それだけで深刻に捉える必要はまったくありません。

②ストレス蓄積で脳が“省エネモード”に入る

ストレスが溜まると、脳は

「ちょっと休ませて!」

というメッセージとして、“動けなさ”を作り出します。

これは、

- 気力の低下

- 無気力

- いつものことが面倒

- 楽しいことにも乗れない

といった形で出ます。

この“やる気が出ない”状態こそ、

脳がエネルギーを節約している証拠。

つまり “壊れている”のではなく、むしろ壊れないための防御反応 です。

③ 一時的な無気力はほとんどが“自然回復”する

私たちは落ち込むと、

「頑張れない自分は駄目だ」

と自己嫌悪に陥りがちです。

しかし、

気分の落ち込みは“ほとんどが一時的”で自然回復します

特に原因が分からない日は

- 寝不足

- 気圧

- 栄養

- 疲労

- 体調

などの“微細な変化”が重なっているだけ。

一時的な落ち込みは、

身体と脳のメンテナンスモード

自分の今の状況を冷静に受け入れて対応することが大切です。

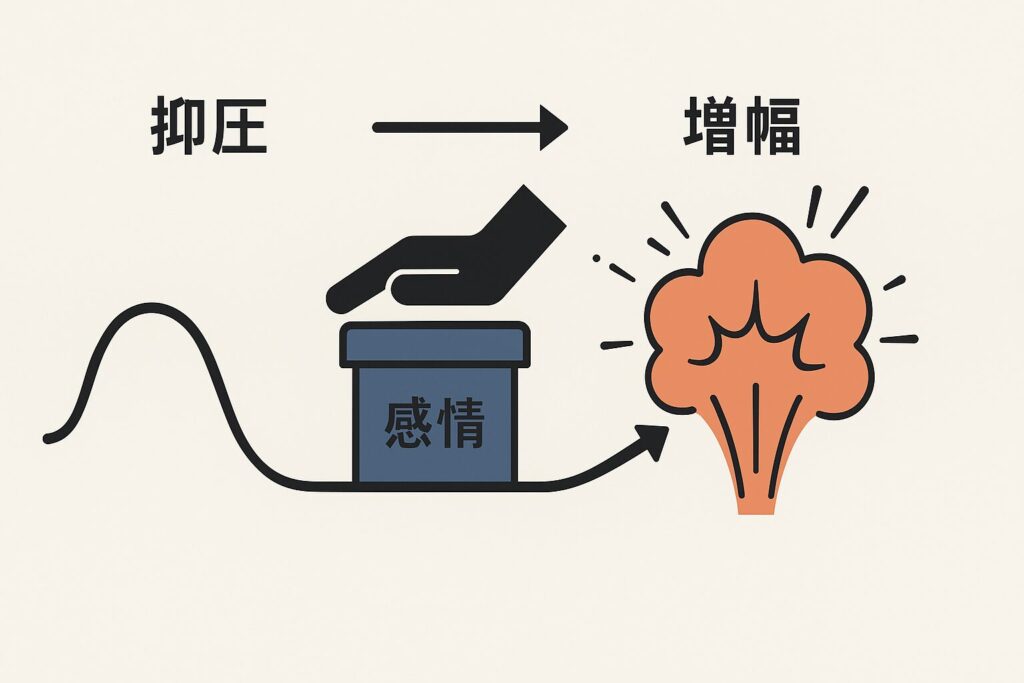

感情を抑えるほど落ち込む理由|情動制御モデル(Gross)

ネガティブ感情に飲まれると、多くの人はつい

- 「こんな気分になりたくない」

- 「早く切り替えなきゃ」

- 「落ち込んでる場合じゃない」

と“押し込めよう”としてしまいます。

しかし心理学では、感情を押し込むほど強くなる ことが分かっています。

これを裏付ける代表的な理論が、グロス(Gross)の情動制御モデル です。

以下では、初心者でも分かるようポイントをかみ砕いて説明します。

ネガティブを押し込むほど強くなる“逆説の罠”

Grossが示したのは次のシンプルな事実です。

感情は抑えようとすると、むしろ増幅する

これは「白クマ実験」と同じ仕組みです。

「白クマのことを考えないでください」と言われると

逆に白クマのことばかり考えてしまう。

感情も同じで、

- 不安を抑えようとすると、不安の“監視”が始まる

- 落ち込みを否定すると、「落ち込んでないよな?」と常にチェックする

- 我慢・抑圧・気持ちの切り替えの強要ほど逆効果

となり、結果として感情の存在感が増すのです。

完璧主義ほど落ち込みやすい科学的理由

完璧主義の人は、

- ネガティブ感情は悪だ

- 気持ちはコントロールすべきだ

- 落ち込む自分はダメだ

という“感情に対する厳しい信念”をもっていることが多いです。

すると、感情が生まれた瞬間に

「こんな気分になるなんておかしい」

「ちゃんとしなきゃ」

と自己攻撃が始まり、落ち込みを倍増させます。

心理学ではこれを “二次感情(secondary emotion)” と呼びます。

- 一次感情:疲れ・不安・落ち込みなど自然な反応

- 二次感情:「こんな自分はダメ」と自分を責める反応

落ち込みを強くするのは、一次ではなく二次感情の方なのです。

感情否定 → 落ち込み増幅の悪循環

感情を抑えると体と脳が緊張し、以下の悪循環が始まります。

- ネガティブを感じる

- それを否定する

- 否定がストレスになる

- ストレスでさらに感情が強まる

- また否定する

- 感情がループして増幅

これにより、

- 気分の落ち込みが長引く

- 思考がぐるぐる止まらない

- 小さな不調が大きく感じる

- 自己嫌悪が強まる

という“感情と戦う悪循環”が続きます。

“感じてもいい”と許可すると自然に落ち着く

情動制御モデルで示されている結論は、とてもシンプルです。

感情は戦うほど暴れ、許した瞬間に弱まる。

受容とは“我慢”や“諦め”ではなく、

- 「こう感じている自分も自然」

- 「この気分があっても、生きていて問題ない」

- 「放っておけば波のように変わる」

と感情にスペースを与えること。

すると、脳の警戒モードが下がり、

扁桃体(不安) → 前頭前野(落ち着き)にバトンが渡るため、

自然と気分が軽くなります。

感情は“波”のように勝手に変化する

心理学・神経科学では、感情は次のように循環することが分かっています。

- 立ち上がり(trigger)

- ピーク(peak)

- 低下(decay)

- 消失(fade)

このサイクルは 数分〜数時間 が平均です。

落ち込みも、「ずっと続く」ことはほとんどありません。

日常的な気分の落ち込みは、波のように自然に変化します。

ただし、数週間以上続く落ち込みは、うつ病など別の状態の可能性があるため、注意が必要です。

「今だけの気分」と理解すると気分は軽くなる

つらい気分は“今だけの状態”であり、未来は別の感情になる。

この理解をもつだけで、

- 「この気分は永続しない」

- 「脳が錯覚しているだけ」

- 「数時間後には別の感情が来る」

と認識できるはずです。

これは気分に振り回されない第一歩です。

落ち込みやすさは個人差が大きい|体質・性格・脳の違い

「同じ出来事でも落ち込みやすい人と、あまり気にしない人がいる」

これは、脳・性格・体質の個人差が大きく関わっています。

落ち込みやすい人には共通する“科学的背景”があります。

逆に言えば、「自分のせい」ではありません。

扁桃体が敏感な人は気分が揺れやすい

扁桃体(へんとうたい)とは、

不安・恐怖など“危険を察知する脳の警報機”のこと。

扁桃体がもともと敏感なタイプの人は、

- 悪い予感をしやすい

- 小さな人間関係の変化に反応しやすい

- SNSのちょっとした言葉で気分が揺れる

- 予定の変化にストレスを感じやすい

など、日常の刺激に反応しすぎて気分の波が大きくなる傾向があります。

これは、脳の配線のくせです。

神経症傾向(ビッグファイブ)と気分の波

心理学の代表的性格モデル「ビッグファイブ」では、

神経症傾向(Neuroticism)が高いほど、気分が揺れやすいことが分かっています。

神経症傾向が高い人は、

- 心配しやすい

- 反省しすぎる

- 不安になりやすい

- 感情の変動が大きい

- 人の目が気になる

など“情緒の敏感さ”が特徴。

これも才能の一種で、

繊細さ・共感力・慎重さとしてプラスに働く場面も多いです。

反芻(ぐるぐる思考)が強い人は落ち込みやすい

落ち込んだ気持ちが強くなる原因として

心理学でよく出てくるのが 反芻(はんすう)思考。

「なんであんなこと言っちゃったんだろう…」

「嫌われていたらどうしよう…」

「うまくいかない未来ばかり考えてしまう…」

このように“同じ考えを繰り返すクセ”があると、

ネガティブ感情を維持し続けてしまうため、落ち込みやすくなります。

これは脳の「安全確認」をする本能でもあり、

止めようとしても勝手に発動します。

睡眠・血糖値・体質など身体の個人差もある

気分の落ち込みは身体の状態と関連しています。

- 睡眠の浅さ → 気分の波が大きくなる

- 血糖値の乱高下 → イライラ・無気力

- 鉄分・ビタミン不足 → 疲れやすくなる

- ホルモンバランス → 特に朝と夕方の落差

- 遺伝的気質(気分の安定しやすさ)

自分の“体質の癖”を知っておくと楽になる

気分が落ちやすい時間帯や、疲れやすい状況には人それぞれのパターンがあります。

それを把握しておくだけでも、「あ、いまは自分の体のクセが出ているだけだな」と受け止めやすくなります。

今日からできる|テンションが下がった日の具体的対処法

テンションが下がった日は、

気合でどうにかしようとすると逆効果になることがあります。

大切なのは、

「無理に上げる」ではなく「悪化させない」こと。

そのうえで、身体・思考・行動の3方向から軽く整えていくのが効果的です。

“受容”で悪化を防ぐ:感情を否定しない

一番ダメージを増やすのは、

「落ち込んではいけない」という自己批判。

心理学では 受容(Acceptance) が効果的とされています。

- 「今日はテンション低い日か」

- 「今は気分が落ちてるけど、それも波のひとつ」

- 「この気分もやがて変化する」

ポイントは、

“気分=自分の価値”と結びつけないこと。

反芻を止める:注意を外に切り替える

落ち込んだ気分を重くする最大の原因は、

反芻(ぐるぐる思考)。

「なんであんな失敗したんだ」

「明日もうまくいかないかもしれない」

「嫌われているかもしれない」

こうした思考は、自分で止めようと思っても止まりません。

そこで役立つのが 注意切り替え(Attention Shift)。

簡単にできる方法は:

- 外に5〜10分散歩

- コーヒーを淹れるという「動作」に集中

- 水を飲む

- 部屋の換気をして空気を入れ替える

- 小さな片付けを1つだけやる

脳は「外部刺激」を受けると、勝手に反芻モードを中断します。

身体から整える:睡眠・光・血糖のリセット

気分は 身体の状態と直結しています。

特に効果が大きいのは次の3つ。

① 光を浴びる(セロトニン活性)

カーテンを開ける・外に出るだけでOK。

曇りでも効果あり。

② 血糖を安定させる(低血糖は不安を増やす)

- バナナ

- ナッツ

- オートミール

- 少量の炭水化物

など、“急に血糖が上がりすぎないもの”が良い。

③ 15〜30分の仮眠

眠気や脳疲労で落ち込みが強くなるため、短時間で回復。

気分に振り回されない“小さな行動”のコツ

テンションが下がった日は、

大きなタスクは重荷になります。

効果的なのは 超ミニ行動。

- 3分だけ作業

- メール1通だけ返す

- 洗い物を1つ片付ける

- ブログなら見出し1つだけ作る

「やる気 → 行動」ではなく

行動が“やる気”を呼ぶのが脳のしくみだからです。

気分の波が“普通なのか・注意サインなのか”を見分ける

テンションが下がるのは“脳の仕様”。

だからこそ、「これは普通の波なのか?」

それとも 「注意すべきサインなのか?」 を見分けることが大切です。

気分の落ち込みは “強さ”ではなく “続く長さ” が重要な指標になります。

数時間〜数日:正常な気分の谷

次のような落ち込みは完全に正常です。

- 朝はテンションが低いけど、昼〜夕方に回復

- 寝たら翌日には戻る

- 軽い休息で自然に切り替わる

- 気分の理由がよく分からないけど回復する

- 生理/気圧/睡眠不足などの影響で数日揺れる

これは “気分の波” の範囲であり、

ほぼ全員が経験する自然な変動です。

数週間:ストレス・睡眠問題の可能性

もし落ち込みが 2〜4週間続く場合、

次のような要因が積み重なっている可能性があります。

- 慢性的な仕事のストレス

- 家族/人間関係の負荷

- 睡眠障害(浅い睡眠・中途覚醒)

- バーンアウト(燃え尽き)

- 栄養不足や血糖値の乱れ

- 運動不足による自律神経の乱れ

この段階では、

生活リズムと環境の調整を強めに行う必要があります。

ただし、ここでも「人生終わった」などと考える必要はありません。

単に、脳と身体がオーバーヒートしているだけの場合がほとんどです。

1ヶ月以上+生活に支障:専門家レベル

次の条件が揃う場合は、

専門家(心療内科・カウンセラー)への相談も検討してみてください。

- 1ヶ月以上、落ち込みが続く

- 仕事/日常生活に明確な支障が出始める

- 朝が特に動けない日が続く

- 食欲・睡眠リズムが崩れたまま

- 希死念慮がある

- 外出が著しく難しくなる

- 何も楽しめない状態が続く

まとめ|テンションが低い日のおすすめの過ごし方

気分の波は自然なものなので、まずは 「今日はそういう日だな」 と認めるところから始めましょう。

テンションが低い日は、次の4つを意識するとラクになります。

① がんばらないで“省エネモード”で過ごす

やることを最小限にし、必要以上に自分を責めないようにします。

家事も仕事も、完璧ではなく“とりあえず” を基準に。

② 気分を否定しない(受容の第一歩)

「ダメだ」「なんで落ち込むんだろう」と考えると、さらに落ち込みます。

“落ちこんでもいい” と許可するだけで気分は軽くなります。

③ 身体から整える(即効性が高い)

気分は身体の状態に大きく影響されます。

特に以下は効果が出やすい習慣です:

- 太陽光を浴びる

- 深呼吸やストレッチをする

- 温かい飲み物で身体をゆるめる

- 血糖値を安定させる軽食をとる

④ ちょっとした“気分転換”を入れる

本格的な対処はできなくても、1〜5分の短い気分転換はできます。

- 散歩

- 部屋の空気を入れ替える

- 好きな音楽を流す