「相手と親しくなってきたのに、なぜか距離を取りたくなる…」「自分から近づいたのに、急に連絡を減らしてしまう…」そんな心の動きに心当たりはありませんか?それ、恐れ回避型スタイルの“試し行動”かもしれません。

恐れ回避型とは、心理学の愛着理論で分類されるタイプの一つで、「近づきたいけれど傷つくのが怖い」という二面性を持ちます。

本記事では、このタイプの特徴や心理背景、不安型との違い、見分け方のポイント、そして試し行動への上手な対応法までわかりやすく解説します。人間関係のモヤモヤが少しでも軽くなるヒントがきっと見つかりますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

恐れ回避型スタイルとは?特徴と心理的背景

恐れ回避型スタイルとは、心理学の愛着理論で分類される4つの愛着スタイルの1つです。

簡単に言うと、「人と親密になりたい気持ち」と「傷つくのが怖い気持ち」が同時に存在し、結果として人間関係で複雑な行動を取りやすいタイプです。

恐れ回避型の基本的な愛着スタイルの特徴

恐れ回避型の人は、次のような特徴を持ちやすいです。

- 人と距離を縮めたいが、深く関わると不安や恐怖を感じる

- 相手に心を開くのに時間がかかる

- 期待や信頼が高まりすぎると、無意識に距離を取る行動をとる

- 人間関係において、自分を守る防御反応が出やすい

例えるなら、「温かい焚き火に近づきたいけれど、火傷が怖くて一歩引いてしまう」ような心の動きです。

幼少期の経験と愛着理論(ボウルビィ・エインスワース)

恐れ回避型の背景には、幼少期の親との関わり方が大きく影響します。

愛着理論を提唱したジョン・ボウルビィと、その研究を発展させたメアリー・エインスワースによると、子ども時代に「安心できる時」と「拒絶される時」が混在する環境で育つと、このタイプになりやすいと言われています。

たとえば…

- 甘えたいときに優しく受け入れられた経験もある

- しかし、同じ親から厳しく突き放された経験もある

このような「安心と不安が交互に訪れる」経験は、他者を信頼したい気持ちと警戒心を同時に育ててしまいます。

不安と回避が同時に働く心理メカニズム

恐れ回避型の心の中では、以下のような2つの力が常にせめぎ合っています。

- 接近欲求(親密になりたい)

「一緒にいたい」「もっと知りたい」というポジティブな欲求。 - 回避欲求(距離を取りたい)

「拒絶されたらどうしよう」「傷つくのは嫌」という防衛的な気持ち。

このせめぎ合いが続くため、

- 好意を持っても素直に表現できない

- 相手の気持ちを確かめるために試し行動をしてしまう

といったパターンにつながります。

まとめると、恐れ回避型スタイルは「近づきたいけれど怖い」という二重構造を持つ愛着スタイルであり、その心理的背景には幼少期の複雑な関係体験が深く関わっています。これを理解することが、後で説明する「試し行動」の特徴や対策を学ぶ第一歩になります。

試し行動とは?恋愛・人間関係で見られる典型例

「試し行動」とは、相手の気持ちや愛情、信頼度を確認するために、わざと揺さぶるような行動をとることです。

一見すると駆け引きや意地悪に見える場合もありますが、多くは不安や恐れを背景にした自己防衛です。

試し行動の定義と目的(愛情・信頼の確認)

試し行動は、「この人は自分を本当に大切にしてくれるのか?」という問いへの答えを探す行動です。

目的は主に2つに分けられます。

- 愛情確認

相手がどれだけ自分に関心を持ち続けてくれるかを確かめる。 - 信頼確認

困らせても離れないか、秘密を守ってくれるかなど、信頼できるかどうかを測る。

例えるなら、「橋の強度を試すために、少し揺らしてみる」ようなものです。

代表的な行動パターン(既読スルー・返信を遅らせる・嫉妬を引き出す など)

試し行動は恋愛・友人関係・職場など、さまざまな場面で見られます。

代表的な例としては次のようなものがあります。

- 返信をわざと遅らせる/既読スルーする

相手がどれだけ焦るか・追ってくるかを見る。 - 他の異性や友人の話を強調する

嫉妬や関心の度合いを確認する。 - 「別れようかな」と匂わせる

本気で引き止めてくれるかを見る。 - 無理なお願いや試練を与える

どこまで受け入れてくれるかを試す。

これらは一見小さな行動ですが、積み重なると関係悪化の原因にもなります。

試し行動と心理ゲームの関係(交流分析の視点)

心理学の交流分析では、人間関係の中で繰り返されるパターンを「心理ゲーム」と呼びます。

試し行動もその一つで、相手の反応を引き出すために無意識に仕掛けられることがあります。

- 目的:安心感を得る、または不安を正当化する

- 結果:一時的に安心できても、相手の負担や不信感が増えることが多い

つまり、試し行動は短期的には安心をもたらしますが、長期的には関係の土台を弱くするリスクがあるのです。

まとめると、試し行動は「愛情・信頼の確認」を目的に行われますが、その方法が間接的・挑発的になりやすいため、受け手との間に摩擦を生みやすい行動です。特に恐れ回避型スタイルでは、この傾向が複雑な形で現れます。

恐れ回避型の試し行動の特徴

恐れ回避型の人が取る試し行動には、近づきたい気持ちと距離を取りたい気持ちが同時に存在するため、独特のパターンが見られます。

この二面性が、不安型や回避型の行動と似ている部分もあれば、まったく異なる部分もあります。

近づきたいのに距離を取る二重構造

恐れ回避型の試し行動は、まるでアクセルとブレーキを同時に踏んでいる車のようです。

- 「本当はもっと関わりたい」→ 相手に近づく行動を取る

- 「でも傷つくのが怖い」→ 関係が深まりそうになると一歩引く

この結果、急に連絡が増えたかと思えば、突然距離を置くといった揺れる行動が見られます。

相手からすると、「どう接すればいいのか分からない」という戸惑いを招きます。

自己防衛としての駆け引き行動

恐れ回避型の試し行動は、単なる愛情確認だけでなく、自己防衛の役割も持っています。

- あえて素っ気なくする

- 他の人に関心があるように見せる

- 相手の反応を観察してから次の距離感を決める

これらは「先に自分が傷つかないための準備」として行われることが多いです。

言い換えると、「逃げ道を作りながら愛情を試す」行動です。

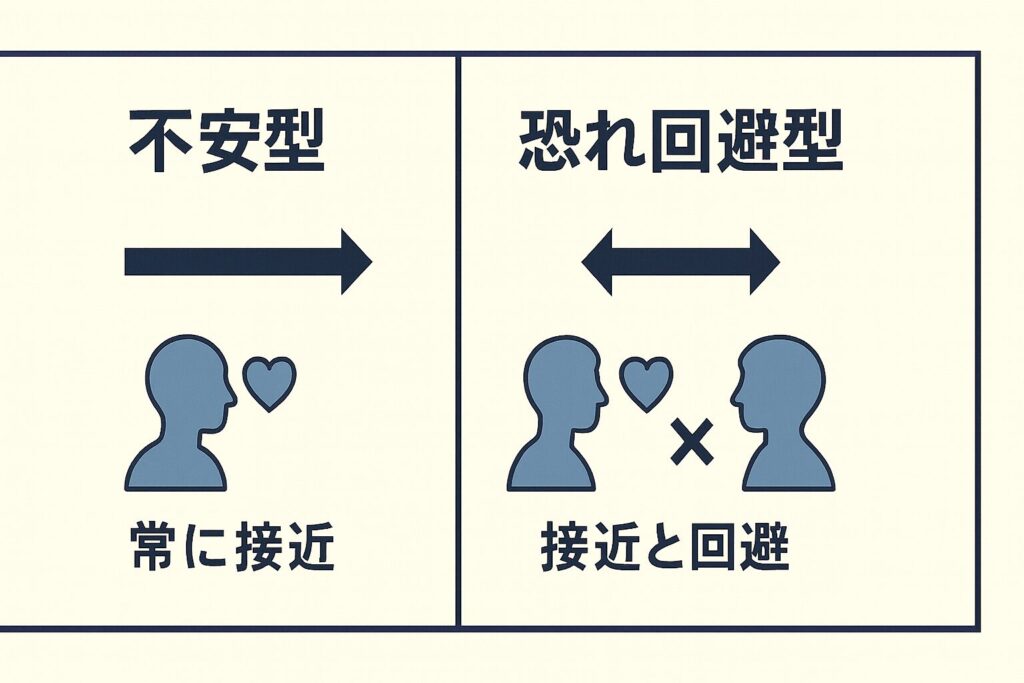

不安型との共通点と相違点

恐れ回避型と不安型は、どちらも「愛情を確認したい」という根本的な欲求があります。

しかし、試し行動の表れ方には違いがあります。

| 恐れ回避型 | 不安型 | |

|---|---|---|

| 目的 | 傷つかないために距離を調整しつつ愛情確認 | 常に距離を縮めて愛情確認 |

| 行動 | 接近と回避を交互に繰り返す | 一貫して接近を続ける |

| 相手の印象 | 「距離感が読めない」「気まぐれ」 | 「重い」「依存的」 |

このように、恐れ回避型は不安型に比べ、距離を取る瞬間が多いのが大きな特徴です。

まとめると、恐れ回避型の試し行動は「愛情を確かめたい」と「自分を守りたい」が同時に働くため、接近と回避を繰り返す独特のパターンを持ちます。この特性を理解すると、不安型との見分け方も明確になります。

不安型の試し行動との違い

恐れ回避型と不安型は、どちらも「愛情を確認したい」という共通点がありますが、行動の背景や表れ方は大きく異なります。

この違いを理解すると、相手の反応を誤解せずに接することができます。

不安型の愛着スタイルの特徴(安心感の欠如と過剰接近)

不安型は、常に相手の愛情を確認したくなるタイプです。

背景には「見捨てられるかもしれない」という強い不安があり、その不安を埋めるために過剰な接近行動を取ります。

特徴としては…

- 連絡がないと不安になる

- 相手の些細な態度変化にも敏感

- 自分から常に距離を縮めようとする

例えるなら、「相手が離れないように手を握り続ける」ような行動です。

試し行動の目的の違い(承認欲求 vs 拒絶回避)

恐れ回避型と不安型では、試し行動のゴールが異なります。

- 不安型:承認欲求が中心

「愛されている証拠」を得ることで安心する - 恐れ回避型:拒絶回避が中心

「傷つかないための距離感」を保ちながら安心を得る

この違いが、後述する行動パターンの差につながります。

行動パターンの見分け方(関係の深まり方・距離の取り方の違い)

見分けのポイントは、関係が深まったときの反応です。

| 状況 | 不安型の反応 | 恐れ回避型の反応 |

|---|---|---|

| 親密になってきた | さらに距離を縮める行動(連絡増加・会う頻度増加) | 一時的に距離を置く行動(返信遅延・予定変更) |

| 相手の愛情を試す方法 | 頻繁な連絡、感情的な訴え | 無反応、駆け引き、他の人を引き合いに出す |

| 不安の表現 | 直接的(「本当に好き?」と聞く) | 間接的(行動や態度で探る) |

まとめると、不安型は「もっと近づく」方向に試し行動が偏り、恐れ回避型は「近づく+離れる」を繰り返します。このパターンを理解すると、相手の行動に振り回されにくくなります。

恐れ回避型と不安型を見分けるチェックポイント

恐れ回避型と不安型は、どちらも試し行動をとることがありますが、日常のやり取りや態度に注目すると見分けやすくなります。

ここでは、会話やLINEのやり取り、距離感の取り方、感情表現の傾向からチェックポイントを整理します。

会話やLINEのやり取りで現れるサイン

- 不安型

- 返信が速く、長文になりやすい

- 相手の反応が遅いと「どうしたの?」とすぐ確認する

- 気持ちを直接聞く傾向が強い

- 恐れ回避型

- 親密なやり取りの後に急に返信が遅くなる

- 質問に答えつつも、自分の感情を深くは語らない

- 間接的な表現が多い(例:「まあ、別にいいけど」)

ポイント:返信速度の変化や感情の直接度に注目すると違いが見えます。

距離感の取り方や反応の傾向

- 不安型:常に距離を縮めようとする

→ 会いたい頻度が高く、会えないと不安を訴える - 恐れ回避型:近づいた後に距離を置く

→ 関係が深まりすぎると予定を減らす・会う間隔をあける

このパターンは、恋愛だけでなく友人関係や職場でも見られます。

感情表現の頻度や方法の違い

- 不安型

- 喜怒哀楽が表に出やすく、感情的なメッセージや態度を取る

- 「好き」「会いたい」などの言葉を多く使う

- 恐れ回避型

- 感情を抑え、表情や言葉に出す頻度が低い

- 好意は行動で示すが、言葉にするのは苦手

まとめると、不安型は「常に接近型」、恐れ回避型は「接近と回避の繰り返し型」と考えると分かりやすいです。日常のやり取りから、この違いを観察することでタイプを見分けやすくなります。

恐れ回避型の試し行動への対応・改善方法

恐れ回避型の試し行動は、本人にとっても相手にとっても負担になりやすい行動です。

しかし、背景にある不安と自己防衛の心理を理解すれば、少しずつ改善することが可能です。

ここでは、相手への対応、自分が恐れ回避型の場合の対策、そして試し行動を減らすための習慣を紹介します。

相手の安心感を高める関わり方

恐れ回避型は、安心できる環境が整うと試し行動が減る傾向があります。

相手としてできることは以下の通りです。

- 急な距離の変化に過剰反応せず、落ち着いて接する

- 連絡の頻度や会う予定を事前に共有し、予測可能な関係を作る

- 否定的な言葉より、肯定的なフィードバックを意識する

ポイント:安心感は「継続的な一貫性」から生まれます。短期的な盛り上げより、長期的な安定を意識しましょう。

自分が恐れ回避型の場合の自己対策(感情の言語化・小さな信頼の積み重ね)

自分が恐れ回避型だと感じる場合は、次のような自己対策が有効です。

- 感情を言葉にする練習

- 「本当は会いたいけど不安」など、自分の気持ちを正直に書き出す

- 小さな信頼を積み重ねる

- ちょっとした約束やお願いを守ることで、相手との信頼感を育てる

- 不安を感じたら即反応せず、ワンクッション置く

- 返信や判断を急がず、一晩おいてから行動する

試し行動を減らすためのコミュニケーション習慣

日常のやり取りを変えることで、試し行動そのものが必要なくなるケースもあります。

- 相手の行動を過剰に読み取らない(思い込みを減らす)

- 気になることは直接聞く(間接的な試しより効果的)

- 「相手を困らせることで愛情を確かめる」発想を手放す

例:

× 「返信が遅いからわざと既読スルーしてみる」

○ 「最近忙しい?」と率直に聞く

まとめると、恐れ回避型の試し行動は「安心感不足」と「自己防衛」の産物です。相手への配慮と自己対策の両輪で、少しずつ関係を安定させることができます。

まとめ|タイプの違いを理解し、健全な関係を築く

恐れ回避型と不安型の試し行動は、一見似ていても背景や行動の目的が異なります。

この違いを理解しないまま接すると、誤解や関係悪化を招くことがあります。

最後に、両タイプ(恐れ回避型・不安型)との関わり方と、関係を改善するための第一歩を整理します。

恐れ回避型・不安型の違いを受け入れる重要性

- 不安型は「距離を縮めて安心を得る」タイプ

- 恐れ回避型は「距離を調整して安心を得る」タイプ

どちらも「安心感」を求めている点は同じですが、行動パターンが正反対のため、相手の意図を誤解しやすいです。

違いを理解し、「この人はこういう安心の求め方をする」と受け入れることが、衝突を減らす第一歩です。

関係改善に向けた第一歩のヒント

- タイプを見極める観察力を持つ

- 会話や連絡頻度、感情表現の仕方から特徴を把握する

- 安心感を提供する行動を意識する

- 一貫した対応、否定より肯定を優先

- 自分の不安や恐れを率直に伝える

- 間接的な試し行動に振り回されるよりも、相手と直接対話して気持ちを確かめる方が、長期的には関係を安定させやすい

まとめ

恐れ回避型も不安型も、根底には「つながりたい」という欲求があります。

違いを知り、お互いのペースと安心感を尊重することが、健全で長続きする関係を築くポイントとなります。