「やる気を出したいのに出ないのはどうしてだろう?」そんな疑問を持ったことはありませんか。

・勉強を始めても続かない

・仕事に身が入らない

・やりたいことがあるのに動けない

こんなモヤモヤに心当たりがある方も多いはずです。

そんなモヤモヤの正体を心理学で説明できるのが期待価値理論(Expectancy-Value Theory)です。これは、人のやる気は「できそうだと思える気持ち(期待)」と「やる意味があると感じる気持ち(価値)」の掛け算で決まる、というシンプルな理論。

この記事では、期待価値理論の基本から背景、4つの価値の詳細、他の有名な心理学モデルとの違い、そして勉強・仕事・日常生活での実践方法まで分かりやすく解説します。やる気が出ない理由と、動き出すためのヒントがきっと見つかるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

期待価値理論とは?基本的な定義をわかりやすく解説

「やる気が出ない…」「どうして頑張れるときと、やる気が湧かないときがあるんだろう?」

そんな疑問に答えてくれるのが、期待価値理論(Expectancy-Value Theory)です。

この理論はとてもシンプルで、人のモチベーションは「期待」と「価値」で決まると考えます。

「期待」と「価値」で決まるシンプルな仕組み

- 期待(Expectancy):自分はできそうだと思える気持ち

例:「このテストなら70点は取れそう」「営業で成果が出せそう」 - 価値(Value):やる意味や魅力を感じる度合い

例:「この試験に合格すれば進学できる」「成果が出れば昇給につながる」

👉 つまり、「できそう!」と思えて、「やる意味がある!」と感じたとき、人は自然と行動に移せるのです。

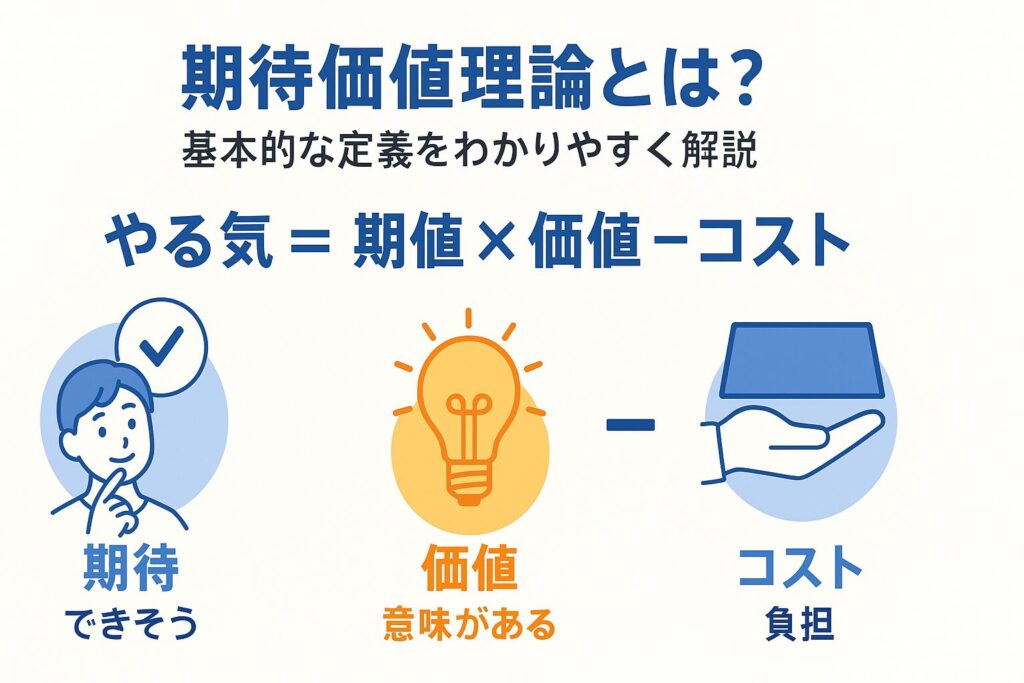

公式で表すと「やる気 = 期待 × 価値 − コスト」

期待価値理論を数式で表すと、とても分かりやすくなります。

やる気(動機づけ) = 期待 × 価値 − コスト

ここでのコストとは、かかる労力や不安、時間の犠牲のこと。

- 期待が高くても、価値が低ければやる気は出ない。

- 価値が高くても、期待が低ければやはり動けない。

- さらに「コスト」が大きすぎると、やる気がマイナスになる。

例:

- 「試験勉強をすれば合格できる(期待〇)」+「合格すれば夢に近づく(価値〇)」−「ゲームする時間が減る(コスト△)」

→ 頑張ろうという気持ちになれる。 - 「合格しても意味がない(価値✕)」なら、期待があっても頑張れない。

なぜ心理学で注目されているのか

この理論が心理学で広く使われているのは、学習・仕事・スポーツなど幅広い場面で人の行動を説明できるからです。

- 勉強が続かない → 「できそう」や「やる意味」を感じにくい

- 仕事に身が入らない → 「報酬や評価」と「労力コスト」のバランスが悪い

- 趣味には夢中になれる → 「楽しさ(価値)」と「達成できる見込み(期待)」が両方揃っている

👉 「期待」と「価値」が揃えば人は動き出す。これが期待価値理論の一番の魅力なのです。

期待価値理論の背景と発展|アトキンソンからエクルズへ

期待価値理論は、いきなり完成したわけではありません。

1950年代に心理学者ジョン・アトキンソンが動機づけの研究を始め、その後ジャクリーン・エクルズらが発展させることで、今の形になりました。

ここでは「どのように理論が生まれ、進化してきたのか」を整理してみましょう。

1950年代アトキンソンの研究と動機づけ理論の始まり

- アトキンソンは「なぜ人は挑戦するのか」を研究しました。

- 彼の答えはシンプルで、「成功したい欲求」と「失敗を避けたい気持ち」のバランスが人の行動を左右するというもの。

- 特に「成功の確率」や「成果の大きさ」がモチベーションを強く左右することを実験で示しました。

👉 これが後に「期待価値理論」の基盤となる「期待 × 価値」の考え方につながります。

エクルズによる拡張モデルと教育心理学での応用

- 1980年代、教育心理学者ジャクリーン・エクルズらが理論をさらに発展。

- アトキンソンのシンプルなモデルに「価値の4分類(達成価値・内発的価値・利用価値・コスト)」を加えました。

- このモデルは特に学習意欲や進路選択を説明するのに役立ち、教育現場で幅広く応用されています。

価値の4分類と例え

コスト(Cost)

→ 「やるのに負担が大きいから嫌になる」

例:難しすぎて時間がかかる、部活との両立で疲れる。

達成価値(Achievement Value)

→ 「得意科目だから頑張りたい」

例:数学でクラス1位を取れたら、自分の能力を示せるからやる気が出る。

内発的価値(Intrinsic Value)

→ 「純粋に面白いからやりたい」

例:歴史のストーリーが面白くて、勉強そのものが楽しい。

利用価値(Utility Value)

→ 「将来の役に立つからやる」

例:英語は就職や海外旅行に役立つと思うから勉強する。

「期待」と「価値」が学習行動を予測する理由

心理学研究では、「期待」と「価値」の組み合わせが実際の行動をどれくらい説明できるかを長年検証してきました。

- 成績の良し悪しよりも、「できそう」「意味がある」と感じる気持ちが勉強時間を左右する。

- 将来のキャリア選択も、「自分にできる見込み」と「どれだけ価値があるか」でかなり予測できる。

- これは仕事やスポーツの分野でも確認されており、人の行動は感情ではなく「期待」と「価値」のバランスで説明できると考えられるようになりました。

✅ まとめると、

- アトキンソンが基礎を作り、

- エクルズが教育心理学に応用し、

- 今では「学習」「仕事」「キャリア」など多方面で活用される理論に成長した、という流れです。

やる気はあるはずなのに行動しない=先延ばし方程式

期待価値理論は「やる気が生まれる条件」を示した基礎モデル。

スティールの先延ばし方程式はその発展形で、やる気はあるはずなのに行動しない=先延ばしを説明するために改良されたものです。

スティールの先延ばし方程式(Steel’s Procrastination Equation)は、心理学者ピアーズ・スティール(Piers Steel)が2007年に提唱した、人がなぜ先延ばしするのかを数式で表した理論です。

先延ばし方程式

動機づけ = (期待 × 価値) ÷ (遅延 × 衝動性)

各要素の意味

- 期待(Expectancy)

成功する可能性への期待。「自分ならできそう」と思えるほど動機が高まる。 - 価値(Value)

その行動にどれだけ意味や報酬があるか。「やったら得になる」と思えるほど動機が強まる。 - 遅延(Delay)

報酬や成果が得られるまでの時間。報酬が遠いほど動機が弱まる。 - 衝動性(Impulsiveness)

目先の誘惑に流されやすさ。衝動性が高いほど先延ばししやすくなる。

例

- テスト勉強をしない学生の場合

- 「合格できそう」と思えない(期待が低い)

- 勉強の価値を感じない(価値が低い)

- 成果(合否判定)が遠い(遅延が大きい)

- SNSやゲームにすぐ流される(衝動性が高い)

→ 動機づけが低下し、先延ばしが起こる。

意義

この方程式のポイントは、先延ばしは「意志が弱い」せいではなく、条件の組み合わせで自然に起こる現象だと示したことです。

つまり、先延ばしを克服するには

- 成功できる自信を高める(期待↑)

- やることの意味を見つける(価値↑)

- 報酬を細かく設定する(遅延↓)

- 誘惑を減らす環境を整える(衝動性↓)

といった工夫が有効になります。

期待価値理論の「4つの価値」とは?やる気を細かく分析する視点

期待価値理論では「期待」と「価値」の2つでモチベーションを説明しますが、エクルズらはこの「価値」をさらに細かく分類しました。

それが 「4つの価値」モデル です。

これによって、「なぜ人がやる気を感じるのか」「なぜ途中でやめてしまうのか」をより具体的に理解できるようになりました。

達成価値:自分にとっての重要性

- 「自分にとって大事かどうか」で判断される価値。

- 例:「自分は理系だから数学ができるべきだ」「私はリーダーだからプレゼンは成功させたい」

- アイデンティティ(自分らしさ)や自己イメージとつながっているのが特徴です。

👉 「やるべきだ」と強く感じると、やる気も高まりやすい。

内発的価値:楽しさや興味の強さ

- 「やっていて楽しいか、面白いか」という観点。

- 例:「ゲーム感覚で問題を解けるから好き」「音楽の練習が楽しくて夢中になる」

- 好奇心や興味と直結しており、内発的動機づけに近い考え方です。

👉 「楽しさ」があると自然に継続できるのがポイント。

利用価値:将来の役立ち度

- 「この行動が将来どれだけ役に立つか」という価値。

- 例:「資格を取れば就職に有利」「英語を学べば海外で活躍できる」

- 短期的な楽しさではなく、将来のゴールやキャリアとの関連性を意識するものです。

👉 「目的に直結している」と感じられると、多少つまらなくても頑張れる。

コスト:失敗リスクや努力の負担

- 「どれくらい負担がかかるか」を示す要素。

- 例:「勉強すると遊ぶ時間が減る」「失敗して恥をかくかもしれない」

- 他の3つがプラス要素なのに対し、コストはマイナス要素。

👉 コストが高すぎると、期待や価値があってもモチベーションは下がってしまいます。

まとめ

この「4つの価値」を意識すると、やる気の源泉がより具体的に見えてきます。

- 「達成価値」が高ければ=自分にとって誇りになる

- 「内発的価値」が高ければ=楽しいから続けられる

- 「利用価値」が高ければ=将来の投資になる

- 「コスト」が低ければ=負担なく取り組める

👉 つまり、やる気を引き出すには 「価値を増やし、コストを下げる工夫」 が重要だとわかります。

期待価値理論と関連する有名な心理学モデル

期待価値理論は単独で使われるだけでなく、他の心理学モデルと組み合わせて理解されることが多い理論です。

ここでは、よく比較・関連づけられる代表的な理論を紹介します。

ブルームの期待理論との違い(ビジネス領域での応用)

- 経営学者ビクター・ブルーム(Vroom)が1964年に提唱した「期待理論」は、職場でのモチベーションを説明するモデルです。

- 数式は モチベーション = 期待 × 道具性 × 価値。

- 期待:努力すれば成果が出るという信念

- 道具性:成果が報酬につながる確実性

- 価値:報酬がどれだけ魅力的か

- 期待価値理論と似ていますが、「道具性」という要素が入ることで、特に仕事の成果と報酬のつながりに注目しているのが特徴です。

👉 学習場面では期待価値理論、ビジネス現場ではブルームの期待理論が使われることが多いといえます。

自己効力感との関係(「できる」という信念が期待を支える)

- 自己効力感(Self-Efficacy)とは「自分はできる」という信念のこと。バンデューラ(Bandura, 1977)が提唱しました。

- これは期待価値理論における「期待(Expectancy)」の核となる考え方です。

- 自己効力感が高い人は「やればできる」と感じやすく、期待が強まるため行動に移しやすい。

- 一方で、自己効力感が低い人は価値を感じていても「どうせ無理だ」と思ってしまい、やる気を失いやすい。

👉 期待価値理論を理解するとき、「期待=自己効力感がベースになっている」と捉えると分かりやすいです。

自己決定理論やフロー理論との共通点と違い

- 自己決定理論(Deci & Ryan, 1985)

- 人は「自律性・有能感・関係性」の3つが満たされるとやる気が高まるという理論。

- 期待価値理論と共通するのは「有能感=期待」と「自律性・関係性=価値」につながる点。

- フロー理論(Csikszentmihalyi, 1990)

- 難しすぎず、簡単すぎない課題に取り組むと「没頭状態(フロー)」に入る。

- これは期待価値理論でいう「期待が高すぎず低すぎず、価値が十分ある」状態に近い。

👉 これらの理論と照らし合わせることで、「やる気の仕組み」はより立体的に理解できます。

✅ まとめると、期待価値理論は教育心理学を中心に広がった理論ですが、

- ビジネスでは「ブルームの期待理論」

- 心理学全般では「自己効力感」「自己決定理論」「フロー理論」

と関連づけることで、幅広い領域に応用できるのが特徴です。

期待価値理論の実践的な活用例

期待価値理論は学問的なモデルにとどまらず、日常生活や勉強、仕事の場面で役立つ実践的なヒントになります。

ここでは、具体的な活用シーンを紹介します。

勉強でモチベーションを高めるための工夫

勉強が続かないときは「期待」と「価値」のどちらかが不足しているケースが多いです。

- 期待を高める工夫

- 小さな目標を設定して「できる!」を積み重ねる

- 苦手科目でも「まずは10分だけ」と区切って達成感を得る

- 価値を高める工夫

- 「この知識は将来こう役立つ」と結びつけてみる

- 勉強内容をゲーム感覚に変える(アプリやご褒美を利用)

👉 勉強のやる気が出ないのは「自分はできない」と思うか、「やっても意味ない」と感じるから。

この2つを満たすだけで、継続力がぐんと上がります。

ビジネスや仕事でやる気を引き出す方法

職場でのモチベーション管理にも期待価値理論は役立ちます。

- 期待を高める工夫

- 成果が分かりやすい目標設定(売上数値や達成率の可視化)

- 上司やチームからのフィードバックで「自分ならできる」と感じやすくする

- 価値を高める工夫

- 仕事がチームや顧客にどう貢献しているかを共有する

- 報酬や評価制度を「頑張れば報われる」と実感できる仕組みにする

- コストを下げる工夫

- ムダな会議や過剰な業務を減らす

- ワークライフバランスを整えて「負担感」を軽減する

👉 ビジネスの現場では「できそうだ」と思える仕組みと、「やる意味がある」と感じられる環境づくりが重要です。

日常生活で「期待」と「価値」を意識する具体例

期待価値理論は日常のちょっとした習慣改善にも応用できます。

- ダイエット → 「少しずつなら痩せられそう(期待)」+「健康や見た目に良い(価値)」

- 運動 → 「まずは10分のウォーキングなら続けられる(期待)」+「気分転換や健康維持につながる(価値)」

- 家事 → 「5分で片付けできそう(期待)」+「部屋がスッキリして気持ちいい(価値)」

👉 どんな行動も「できそう」と「やる意味がある」を意識するだけで、行動のハードルが下がります。

✅ まとめると、期待価値理論を実生活に応用するには

- 期待を小さく積み重ねること

- 価値を明確にすること

- コストを減らす工夫をすること

この3つを意識すると、勉強も仕事も日常習慣も続けやすくなります。

まとめ|期待価値理論で「やる気の仕組み」を理解しよう

ここまで紹介してきたように、期待価値理論は「やる気が出る・出ない」をシンプルに説明できる便利な心理学モデルです。

「期待(できそう)」と「価値(やる意味がある)」が揃えば、人は自然に行動へと踏み出せます。

やる気が出ない時に確認すべき2つのポイント

- 期待が低いのでは? → 「できそう」と思える小さな目標に分ける

- 価値が低いのでは? → 「この行動は自分にどう役立つか」を改めて考える

👉 この2つをチェックするだけで、やる気の正体がはっきりしてきます。

心理学を知ることで行動のハードルを下げられる

心理学の理論を知ることは、単なる知識にとどまりません。

- 「今は価値を感じにくいからやる気が出ないんだな」

- 「期待が持てないから始めにくいんだな」

と気づくだけで、自己否定せずに工夫へ切り替えられるのです。

勉強・仕事・日常のあらゆる場面に応用可能

- 勉強 → 「小さな達成を積み重ねる」「将来の役立ちと結びつける」

- 仕事 → 「成果と報酬をつなげる」「チームや社会への貢献を意識する」

- 日常 → 「楽しさを見つける」「負担を減らす」

👉 期待価値理論は、学習・キャリア・生活習慣のすべてに役立つ「やる気の地図」と言えるでしょう。

✅ 最後に一言まとめると:

「期待」と「価値」を意識し、コストを下げる工夫をすれば、やる気は自然に生まれる。

これを知っているかどうかで、日々の行動のしやすさは大きく変わります。