「このままの人生で本当にいいのだろうか…?」

ふと、そんな不安や違和感が胸をざわつかせる瞬間はありませんか。

- 将来のイメージがぼんやりしている

- 今の働き方や生き方にどこか納得できない

- 説明できないけれど“何かズレている”気がする

- 理由はないのに不安だけが大きくなる

こうした感覚の正体は、心理学・哲学でいう 「実存的不安」。

これは「どう生きるべきか?」という人生そのものに対する問いから生まれる、誰にでも起こる自然な反応です。

この記事では、

実存的不安の正体・原因・強くなりやすい人の特徴・成長のサインとしての捉え方・今日からできる向き合い方 をやさしく解説します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

「このままでいいのか?」と感じる理由|実存的不安とは何か

「このままでいいのか?」という感覚は、

仕事の悩み・人間関係の悩みといった“表面的な不安”ではありません。

もっと深い、

人生そのものに向けられた問いのときに生まれる特別な不安で、これを心理学・哲学では「実存的不安」と呼びます。

ここでは、その正体わかりやすく解説します。

実存的不安の基本的な定義(人生そのものへの問い)

実存的不安とは、

- 「どう生きるべきか?」

- 「自分の人生はこれでいいのか?」

- 「今の生き方に意味はあるのか?」

といった、人生の根本そのものに関わる不安のことです。

恋愛・仕事・お金といった“テーマ別の不安”ではなく、

人生全体を見つめたときに湧く大きな違和感だと考えると理解しやすいです。

表面的な悩みではなく“根源的な違和感”が生まれる仕組み

実存的不安は、以下のようなときに強くなります:

- やるべきことはできているのに、どこか満たされない

- 生活に問題はないのに、自分の人生に納得ができない

- 理由は説明できないが「違う気がする」と感じる

この“根源的な違和感”の正体は、

「今の生き方」と「本当に望む生き方」のズレに気づく瞬間です。

人は本来、自分の価値観に合った生き方をしたい存在です。

その価値観とのズレを無意識が察知し、

「このままでいいのか?」という問いとして浮かび上がるのです。

「どう生きるか?」という実存的テーマが不安を引き起こす

心理学でも哲学でも、

“実存(existence)”は 「自分の生き方を自分で選び取ること」 を意味します。

その自由があるからこそ、人は次のような不安を抱えます:

- 間違った道を選んだらどうしよう

- 他の生き方のほうが良いのでは?

- 今のまま進んでも後悔しないか?

- 自分は何のために生きているのか?

これは弱さでもネガティブでもなく、

「自分で人生を選択する力」を持つ人間特有の不安です。

“自由には責任が伴う”ため、

どんな選択にも不安がセットでついてくる、という仕組みです。

まとめ

- 実存的不安は“人生そのもの”に対する根源的な問い

- 表面的な悩みではなく、価値観とのズレを知らせるサイン

- 「どう生きるか?」というテーマを意識するほど感じやすい

- 人間が自由に生きられるからこそ生まれる自然な不安

今の延長線に未来が見えない心理|なぜ不安が強くなるのか

「このまま進んだ先に、納得できる未来が見えない…」

この感覚は、多くの人が人生の節目で経験する“実存的不安”の中心的な状態です。

ここでは、未来が見えなくなると不安が強まる理由を、心理学的にわかりやすく解説します。

未来がイメージできないと不安が増す理由

人間の脳は、未来のイメージ(心的シミュレーション)ができると安心します。

逆に、未来の姿が曖昧なときは、脳は危険とみなし、不安を増幅します。

なぜ未来がぼやけると不安になるのか?

- ゴールが見えない

- 自分の未来像が定まらない

- 現在の行動がどこにつながるかわからない

この状態は“霧の中を歩くようなもの”で、脳が余計に警戒モードになります。

特に実存的不安は、

短期的な悩みではなく、「人生の方向性」そのものの問題に触れるため、

未来のイメージがなければ不安は急速に強まります。

「今の延長では納得できない」感覚の正体

実存的不安の中でも、多くの人が口にする感覚があります。

それが、

「今の延長線上に、理想の未来がない気がする」

という違和感。

これは心理学的には

“現在の行動と、望む未来のミスマッチに気づいたサイン”です。

例えるなら…

レールを進んでいるのに、

「このレールは本当に行きたい場所に向かってる?」

と気づいた瞬間。

この気づき自体はポジティブで、

自分の価値観に沿った生き方をしたいという“内的な欲求”が働いている証拠です。

自分の価値観と“現在の行動”がズレていると不安が出る

実存的不安が強くなる原因として非常に大きいのが、

価値観と行動のズレです。

例:

- 自由に生きたいのに、不安で行動が制限されている

- 創造的な人生を望んでいるのに、単調な毎日を繰り返している

- 人の役に立ちたいのに、評価やお金ばかり追っている

- 本当は挑戦したいのに、安定を優先している

人は価値観に合っていればストレスは少ないですが、

価値観と反する行動を続けると、

“人生がどこかズレている”という深い違和感が生まれます。

この違和感こそが、

「このままでいいのか?」

「未来が見えない」

という実存的不安の源です。

まとめ

- 未来が見えないと脳は危険と判断し、不安が強くなる

- 「今の延長に未来がない」という感覚は“価値観とのズレ”のサイン

- 行動と価値観のミスマッチが深い不安を生む

- 実存的不安は、人生の方向性を再考するタイミングを知らせている

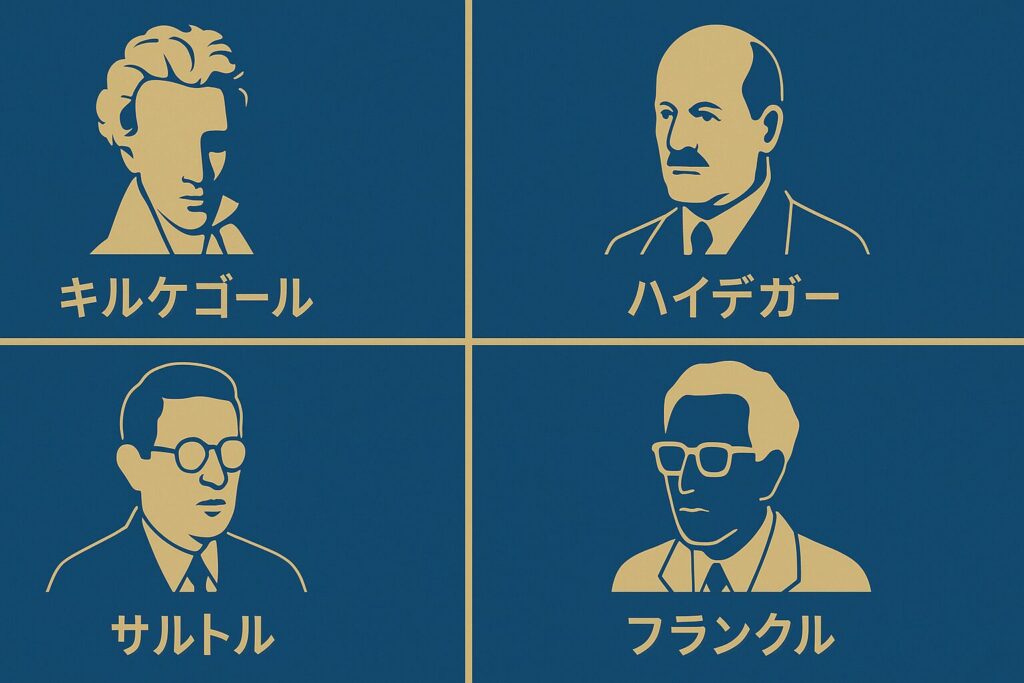

実存的不安を説明する心理学・哲学モデル

実存的不安は、単なる気分の問題ではなく、

心理学・哲学の歴史の中で繰り返し研究されてきた「人間特有の反応」です。

ここでは、実存的不安を理解するために必須となる

代表的な4人の思想家と、心理学の重要概念(存在論的安心)をまとめて解説します。

初心者でも理解できるよう、専門用語には説明をつけながら進めます。

①キルケゴール:「可能性のめまい」が生む不安

デンマークの思想家キルケゴールは、

実存的不安を“自由の副作用”として説明しました。

人間は「どんな生き方も選べる」という自由を持つため、

無限の選択肢に直面すると、

“可能性のめまい(dizziness of freedom)”が起こる、と言いました。

どういうこと?

- あれもできる

- これもできる

- どれが正しいか分からない

この“選択肢の多さ”こそが、人を不安にするという考えです。

仕事・生き方・恋愛・住む場所…

人生には無限の可能性があります。

だからこそ、

「この選択でいいの?」という不安が自然と生まれるのです。

②ハイデガー:「死の意識」が本当の生き方を促す

ハイデガーは、

人間が不安を感じる理由を「死の自覚」に求めました。

人は“自分がいつか死ぬ”と知っているからこそ、

- 時間は有限

- 人生には終わりがある

- 選択には期限がある

という事実を強く意識します。

この意識が深まったとき、

「本当にこのままでいいのか?」という問いが浮かび上がるのです。

死を意識することは怖いですが、

ハイデガーは「それこそが本当の生を生きる出発点」と述べています。

③サルトル:「実存は本質に先立つ」=自由の重さ

サルトルの有名な言葉が

「実存は本質に先立つ」。

これは簡単に言うと、

人は生まれた瞬間に“決められた意味”を持っていないということです。

意味・価値・生き方は、すべて自分で決めていくしかない。

だからこそ自由だし、同時にその自由は重く、不安を伴う。

サルトルの考えでは、

実存的不安は“自由の責任”がもたらす自然な反応です。

④フランクル:意味喪失と「実存的空虚」

心理学者ヴィクトール・フランクルは、

実存的不安の中心にあるものを

“意味の空白(実存的空虚)”と説明しました。

日々の行動に意味が感じられなくなると、

- 虚しさ

- 迷い

- 不安

- 生きる目的の喪失

こうした反応が現れると述べています。

逆に言えば、

人生に意味を感じられれば実存的不安は軽減するということです。

- 不安の裏にある“価値”を知る

- 価値に沿った“行動”を始める

まとめ

- 実存的不安は “自由” や “意味” に向き合うときに必ず出てくる

- キルケゴール:選択肢が多いほど不安になる

- ハイデガー:死の意識が人生の問いを呼び起こす

- サルトル:自由ゆえに不安は避けられない

- フランクル:意味を失うと空虚になる

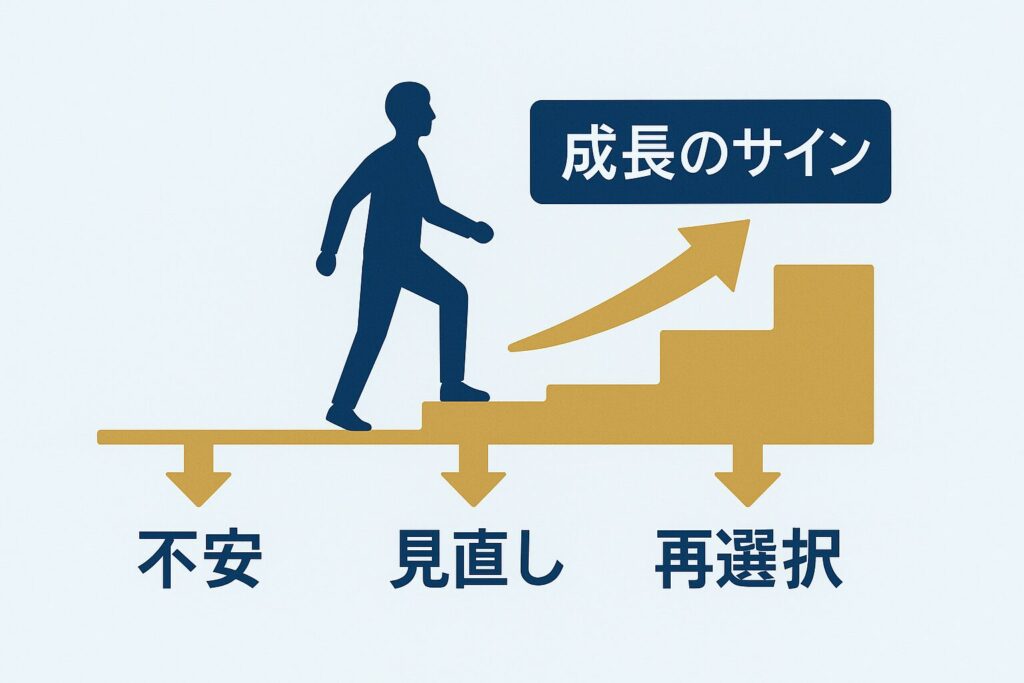

実存的不安は悪いものではない|“成長のサイン”という視点

「このままでいいのか?」という実存的不安は、

決して“弱さ”や“ネガティブな症状”ではありません。

むしろ心理学的には、

「人生が次のステージに移る前触れ」

「価値観が更新されるタイミング」

として捉えられています。

ここでは、不安を“成長のサイン”として見るための視点を解説します。

不安は“方向性を変える合図”である

実存的不安が強くなるとき、

その裏側では “人生の方向性が変わる準備” が進んでいます。

なぜか?

人は本来、自分の価値観や望む未来に沿った生き方をしたいものです。

だからこそ、ズレを感じたときに不安が出ます。

つまり、実存的不安は

「今の生き方では満たされない部分があるよ」

という内側からのメッセージ。

方向を調整する“ナビの再計算”のようなものです。

人生の選択肢を見直すチャンスになる

実存的不安は、

人生の“棚卸し”を促すタイミングでもあります。

例:

- 今の仕事は本当に自分に合っている?

- 今の生活リズムは理想に近い?

- 本当はもっとやりたいことがあるのでは?

こうした問いに触れやすくなる時期です。

不安そのものは苦しいですが、

“選択肢を広げるきっかけ”でもあります。

実際、多くの人が、

- 転職

- 独立

- 生活改善

- 新しい学び

- 人間関係の見直し

といった人生の大きな転換点に進む直前に、

実存的不安を感じています。

自己理解が深まるタイミング

実存的不安は、

「自分とは何者なのか?」

「何を大切にしたいのか?」

という深いレベルの自己理解につながります。

普段の不安とは違い、

- 自分の価値観

- 好み

- 生き方

- 長期的な願い

- 自分らしさ

こういった“根本部分”に意識を向けさせてくれます。

これをきっかけに、

- 価値観の整理

- 自己分析

- 新しい生き方の探索

- 自分に合った働き方探し

へと進む人も多い。

つまり、実存的不安は

“自己理解を深める入り口”として非常に重要な瞬間なのです。

まとめ

- 実存的不安は悪いものではなく“成長のサイン”

- 不安は「方向を変えるタイミング」を知らせてくれる

- 人生の選択肢を見直すチャンス

- 深い自己理解につながり、人生の軸が整うきっかけになる

実存的不安との向き合い方|今日からできる実践ステップ

実存的不安は、放置すると「モヤモヤが続く状態」になりやすいですが、

正しい方法で向き合えば、人生の方向性を整える力に変えることができます。

ここでは、今日からできる“具体的な実践ステップ”を紹介します。

難しいスキルは必要なく、誰でもすぐに始められる方法だけを厳選しています。

① 書き出しで「不安の輪郭」を可視化する

実存的不安は抽象的でつかみにくいのが特徴です。

そのため、まずは 頭の中の“モヤモヤ”を紙に出すこと が最優先。

書き出すポイント(例)

- 何に違和感を感じている?

- どの場面で「このままでいいのか?」と思う?

- 未来について何が見えない?

- 何を変えたい気がする?

なぜ書き出しが有効なのか?

脳は“見えない不安”を大きく膨らませる性質があります。

逆に、紙に出すと

「何に不安を感じているのか?」

の正体がはっきりし、対処がしやすくなります。

② 長期視点(10年ルール)で考える

実存的不安は未来に関する不安なので、

長期の視点を持つことで落ち着きやすくなります。

「10年ルール」とは?

今の選択について、こう自問する方法です:

- 10年後、この選択に後悔しているだろうか?

- 10年後の自分は、今の自分に何と言うだろう?

長期視点を持つと、

短期的不安や迷いが“ノイズ”として整理され、本質が浮かび上がります。

③ 自分の価値観をクリアにする(バリュー探索)

実存的不安の多くは、

「本当に大切にしたい価値」と「今の行動」のズレから生まれます。

だからこそ、まずは“価値観の棚卸し”が必要です。

書き出す例

- 仕事で大切にしたいものは?(自由・安定・成長…)

- 人生で優先したいことは?(健康・創造性・余白…)

- 手放したくない価値は?

価値観がクリアになると、

進むべき方向が明確になり、

実存的不安は自然と弱まっていきます。

④ 不安を“排除”ではなく“観察”する(メタ認知)

実存的不安は、無理に消そうとすると逆に強くなることがあります。

そこで役立つのが メタ認知=自分を一歩引いて眺める視点 です。

メタ認知的な質問例

- 「今、不安を感じている自分がいる」

- 「この不安は何を教えようとしている?」

- 「不安を0にしなくても、少し進めることは?」

不安を“消す対象”ではなく

“メッセージやサイン”として扱うと、

心が軽くなり、行動が取りやすくなります。

まとめ

- 実存的不安は“見える化”“長期視点”“価値観整理”“観察”の4ステップで整う

- 抽象的な不安は書き出すことで輪郭がはっきりする

- 長期視点を持つと迷いのノイズが減る

- 価値観の棚卸しは方向性を整える必須作業

- 不安は排除せず、“サイン”として扱うと前進できる

まとめ|「このままでいいのか?」の不安は人生を変える第一歩

「このままでいいのか?」という実存的不安は、

一見ネガティブで厄介な感情に思えます。

しかし心理学・哲学の視点から見ると、

これは “人生の方向性を再構築するための大切なサイン” です。

ここまでの内容を、3つのポイントに整理して振り返ります。

①不安の正体は“人生への問い”

実存的不安は、日常のストレスとは異なります。

その正体は、

- どう生きるべきか?

- 今の人生に意味を感じるか?

- このまま進んで後悔しないか?

といった 人生そのものへの深い問い です。

つまり、不安は「人生を丁寧に考え始めた証拠」。

あなたが変化と成長の段階に入っているサインです。

②向き合うほど人生の納得感が高まる

実存的不安は、向き合わずに放置するとモヤモヤが続きますが、

しっかり向き合えば、

- 価値観の整理

- 生き方の再選択

- 自己理解の深化

- 行動の方向修正

といった“人生の軸が整うプロセス”に入ります。

不安は「迷い」ではなく、

“軸を作るプロセス”の一部です。

③未来の自分が後悔しない選択をするために

実存的不安は、未来の自分からのメッセージです。

- 今のままでは後悔するよ

- 少し方向を変えてみて

- 本当に望む生き方に近づいて

- 自分の価値観に正直でいて

このように“未来の後悔を防ぐ役割”を果たしています。

だからこそ、

実存的不安は恐れるものではなく、

未来の自分を守る“ガイド”のような存在なのです。

まとめ

- 実存的不安は“人生への深い問い”として誰にでも起こる

- 価値観のズレや未来への違和感を教えてくれる大切なサイン

- 書き出し・長期視点・価値観整理で方向性が見える

- 不安と向き合うことで人生の納得感が高まる

- 「このままでいいのか?」は、人生を変える最初の一歩