「人のやる気って、どうすれば引き出せるんだろう?」そんな疑問を持ったことはありませんか。

例えば、

- 給与や待遇が不満でやる気が出ない

- 人間関係がぎくしゃくして仕事に集中できない

- 成長のチャンスがなくモチベーションが下がる

こうしたモヤモヤは、多くの人が経験するものです。

この記事では、心理学者アルダファーが提唱したERG理論(存在・関係・成長の3欲求)をわかりやすく解説します。

マズローの「欲求5段階説」との違いや、ビジネスや日常での活用法も紹介しますので、やる気の仕組みを理解して行動に活かすヒントが得られるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

ERG理論とは?|3つの欲求をわかりやすく解説

ERG理論は、アメリカの心理学者クレイトン・アルダファーが1969年に提唱した、人間の欲求を説明する理論です。

「マズローの欲求5段階説」をベースにしつつ、それをよりシンプルで柔軟な形に整理したものとして知られています。

アルダファーは、人の欲求を次の3つにまとめました。

- 存在欲求(Existence)

- 関係欲求(Relatedness)

- 成長欲求(Growth)

この頭文字をとって ERG理論 と呼ばれています。

では、それぞれを初心者にも分かりやすく見ていきましょう。

存在欲求(Existence)とは?|生活の基盤となる欲求

- 「衣食住」や「安全」「お金」といった、生きるために欠かせない欲求を指します。

- 例えば「安定した収入がほしい」「安心して眠れる場所がほしい」という願いです。

- マズロー理論の 生理的欲求+安全欲求 に近いイメージ。

👉 簡単にいうと、生活の土台を守りたい気持ちが存在欲求です。

関係欲求(Relatedness)とは?|人間関係や承認を求める欲求

- 「仲間に受け入れられたい」「誰かとつながりたい」といった、人間関係のつながりや承認を求める欲求です。

- 家族・友人・恋人・職場の同僚など、他者との関係に関わります。

- 例えば「チームで認められたい」「上司から評価されたい」といった気持ちもここに含まれます。

👉 簡単にいうと、つながりを大切にしたい気持ちが関係欲求です。

成長欲求(Growth)とは?|自己成長や能力向上の欲求

- 「もっと成長したい」「自分の能力を伸ばしたい」という、自己成長や自己実現に向かう欲求です。

- 新しいスキルを学んだり、仕事で挑戦したり、創造的な活動に取り組むことも含まれます。

- マズロー理論でいう 自己実現欲求 に相当します。

👉 簡単にいうと、自分を高めたい気持ちが成長欲求です。

ポイントのまとめ

- ERG理論は「存在・関係・成長」という3つの欲求が同時に働くと考えます。

- 「生活基盤を整える → 人間関係を大切にする → 自分を成長させる」

この流れは順番に進むのではなく、並行して求められるのが特徴です。

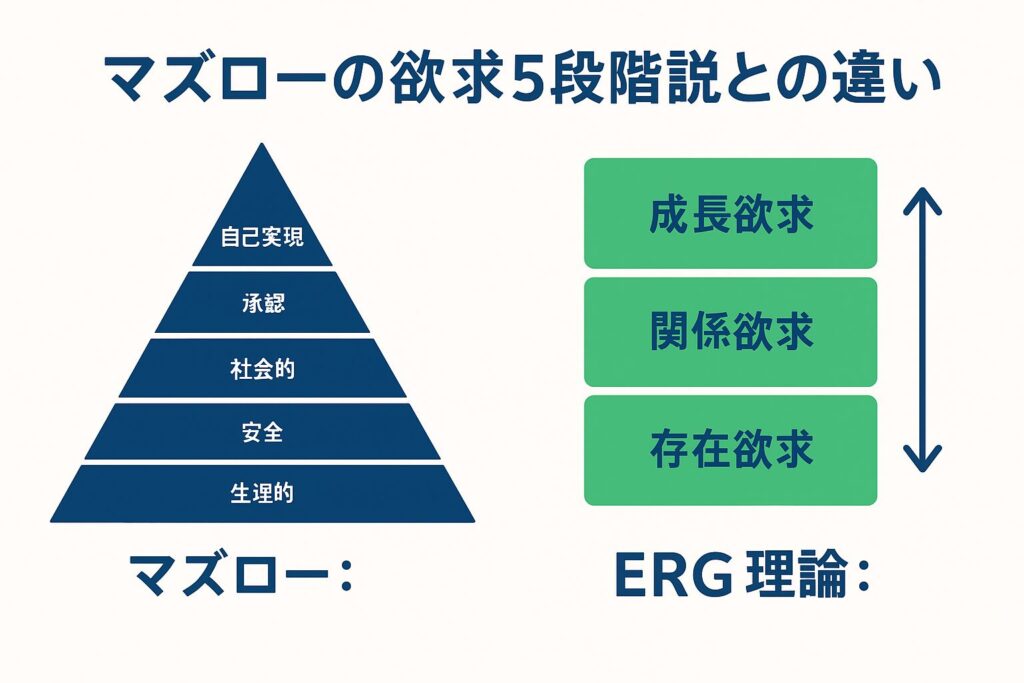

マズローの欲求5段階説との違い

ERG理論は、マズローの有名な「欲求5段階説」をベースにしていますが、いくつか大きな違いがあります。

ここでは「欲求の捉え方」「後退原理」「現実性」という3つの視点から整理してみましょう。

階層的(マズロー) vs 柔軟的(ERG)|欲求の捉え方の違い

- マズロー理論は「生理的欲求 → 安全欲求 → 所属欲求 → 承認欲求 → 自己実現欲求」という階段状のモデル。

→ 下の段階が満たされて初めて次の段階に進む、とされます。 - ERG理論は、存在・関係・成長の3つが同時に働くと考える柔軟なモデル。

→ 例えば「収入(存在欲求)を求めながら、人間関係(関係欲求)や成長(成長欲求)も同時に追求する」ことが可能です。

「後退原理」とは?|満たされない欲求が別の欲求に向かう仕組み

ERG理論のユニークな特徴が、この後退原理(Frustration-Regression)です。

- 成長欲求が満たされないと → 人は関係欲求や存在欲求を強める

- 関係欲求が満たされないと → 存在欲求に戻って安心感を求める

例:

- 昇進できず成長の機会がない社員が、仲間との飲み会で満足感を得る

- 職場の人間関係が悪く孤立している人が、趣味や食べ物に没頭する

なぜERG理論は現実的といわれるのか

- 人の欲求は必ずしも「一段ずつ」進むわけではなく、状況によって同時に追求されたり、後退したりするものです。

- マズローのモデルはわかりやすい一方で、現実の行動を説明しきれない場面がありました。

- ERG理論はこの点を補い、職場や日常生活のモチベーションの変化を理解しやすくするモデルとして注目されています。

ERG理論が注目される背景と研究者

ERG理論は、単に「マズロー理論を3つにまとめただけ」ではありません。

背景には現実に即した欲求理解の必要性があり、それを形にしたのがクレイトン・アルダファーでした。

ここでは、その研究者や誕生の経緯、学問的な位置づけを整理します。

クレイトン・アルダファーによる提唱(1969年)

- クレイトン・アルダファー(Clayton Alderfer)はアメリカの心理学者。

- 1969年に発表した論文で、人間の欲求を「存在・関係・成長」の3つに再整理しました。

- マズローの考えをベースにしつつ、より実証研究に基づき、現場で使える理論を目指しました。

👉 つまり、アルダファーは「心理学の知識を現場で活かす」ことを重視していたのです。

マズロー理論への批判をもとに生まれたERG理論

- マズロー理論はシンプルで有名ですが、批判もありました。

- 欲求が必ず階層的に進むとは限らない

- 複数の欲求を同時に追求できるケースがある

- 文化や個人差によって当てはまらないことが多い

- こうした問題点を修正するために生まれたのがERG理論です。

👉 そのため、ERG理論は「マズローの改良版」とも呼ばれます。

組織心理学・人材マネジメントでの位置づけ

- ERG理論は特にビジネスや組織行動論の分野で重視されています。

- 例えば、人事やマネジメントでは次のように活用されます。

- 存在欲求 → 給与・労働環境の整備

- 関係欲求 → チームワークや職場の人間関係

- 成長欲求 → キャリア開発や研修制度

- これらをバランスよく満たすことで、社員のモチベーションや離職率に大きく影響すると考えられています。

ビジネスでのERG理論の活用法

ERG理論は、心理学的な枠組みであると同時に、ビジネス現場で非常に役立つツールでもあります。

社員のやる気や満足度を理解することで、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

社員のモチベーション管理に活かす

- 存在欲求を満たす:給与・福利厚生・安全な職場環境を整える

- 関係欲求を満たす:チームワークの強化、コミュニケーション機会の増加

- 成長欲求を満たす:研修・昇進・挑戦的なプロジェクトへの参加

👉 これらをバランスよく満たすことで、社員のモチベーション維持と向上が可能になります。

人事評価・キャリア開発に応用する

- 人事評価やキャリア面談の際に、社員が「どの欲求を強く求めているのか」を把握することが重要です。

- 収入や待遇を重視する人 → 存在欲求を意識した制度を充実させる

- 人間関係や承認を重視する人 → 関係欲求を満たす環境を作る

- 成長機会を求める人 → 成長欲求を刺激するキャリア設計を行う

👉 こうすることで、一人ひとりに合ったモチベーション戦略を取ることができます。

存在・関係・成長の3視点で組織環境を整える

ERG理論は「どの欲求も同時に存在する」ことを前提としています。

したがって、経営者やマネージャーは次のようにバランスを取る必要があります。

- 給与・労働環境(存在)

- チーム文化・人間関係(関係)

- 教育制度・キャリア機会(成長)

👉 この3つを意識的に設計することで、社員満足度を高め、離職防止や生産性向上につながるのです。

ERG理論の具体例|日常や職場でどう当てはまる?

理論を理解するだけでは「なるほど」で終わってしまいます。

そこで、ここでは実際の生活や職場のシーンにERG理論を当てはめる例を紹介します。

自分や周囲の行動に当てはめて考えると、理解がより深まります。

給与や福利厚生で満たす「存在欲求」

- 「生活に困らない収入がほしい」

- 「安定した職場環境で働きたい」

👉 こうした気持ちはすべて存在欲求にあたります。

例えば、給与の引き上げ、休暇制度の充実、リモートワーク環境の整備などがこれを満たす例です。

チームビルディングで満たす「関係欲求」

- 「同僚と良好な関係を築きたい」

- 「チームの一員として認められたい」

👉 これは関係欲求にあたります。

職場では、社内イベントや1on1ミーティング、日常的なフィードバックを通じて、この欲求を満たすことができます。

家庭や友人関係でも「一緒に過ごす時間」や「感謝の言葉」で同じ欲求が満たされます。

研修や挑戦機会で満たす「成長欲求」

- 「もっとスキルを磨きたい」

- 「新しい仕事に挑戦したい」

👉 これは成長欲求です。

社内研修、資格取得支援、新規プロジェクトへの参加などがその代表例。

また日常生活では、新しい趣味を始めたり、自己啓発本を読んだりすることも成長欲求を満たす行動といえます。

ポイントのまとめ

- 存在欲求 → 給与・生活基盤

- 関係欲求 → 人間関係・つながり

- 成長欲求 → 学び・挑戦

👉 これらをバランスよく意識することで、「やる気が出ない」「なんとなく不満」といったモヤモヤの原因が見えてきます。

まとめ|ERG理論を理解すれば人のやる気が見えてくる

ここまで見てきたように、ERG理論は「人間の欲求を3つに整理したシンプルなモデル」でありながら、ビジネスや日常に応用しやすい実践的な理論です。

最後にポイントを振り返りましょう。

3つの欲求をバランスよく意識する

- 存在欲求(生活の基盤)

- 関係欲求(人間関係や承認)

- 成長欲求(挑戦や自己成長)

この3つはどれも欠かせない欲求であり、同時並行で存在するのが特徴です。

どれか一つが満たされないと不満やストレスにつながるため、バランスを意識することが大切です。

マズロー理論とERG理論を比較して活用する

- マズロー理論:欲求が階層的に進むと考える

- ERG理論:欲求が柔軟に並行・後退すると考える

👉 マズロー理論は分かりやすい「理想モデル」、ERG理論は「現実に即したモデル」として使い分けると効果的です。

実践に活かせば組織や個人の成長につながる

- 企業や職場では、給与・人間関係・キャリア支援の3視点で制度を設計する

- 個人生活では、生活基盤・人とのつながり・成長機会の3つを意識して行動する

こうした工夫を取り入れることで、やる気を持続させ、充実した日常や働き方につながります。