「同じだけ頑張っているのに、なぜか自分だけ報われていない気がする…」

そんな不公平感を抱いたことはありませんか?

職場での昇進や給与、家庭での家事分担、恋愛での尽くしすぎ――こうした場面で感じるモヤモヤは、心理学でいうアダムスの公平理論で説明できます。

この理論によると、人は「投入(努力)」と「成果(報酬)」を他人と比べてバランスを判断し、その釣り合いが取れているかどうかで満足感やモチベーションが変わります。

そして興味深いのは、「損している」と感じるときだけでなく、「得している」ときにも“罪悪感”や“気まずさ”を感じるという点です。

この記事では、公平理論の基本から、職場や人間関係で生じる「不公平感」と「罪悪感」のメカニズム、そしてそれらに振り回されずに心のバランスを保つ方法までをわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

公平理論とは?心理学で説明される「不公平感」とは

ジョン・ステイシー・アダムスによる公平理論の提唱

公平理論は、組織心理学者ジョン・ステイシー・アダムスによって1960年代に提唱されました。

彼は「人は単に報酬の額だけを見て満足するのではなく、他人との比較の中で公平かどうかを判断する」と説明しました。

たとえば、同じ部署で同じように働いているのに、自分より同僚の方が給料が高いと感じたら、不公平感が生まれます。

反対に、自分の方が多くもらっているときには、「なんだか申し訳ない」「居心地が悪い」という気持ちになることもあります。――これが公平理論の核心です。

投入(努力)と成果(報酬)のバランスで判断する仕組み

公平理論では、人は次のような「比率」で自分と他人を比べます。

- 投入(Input):自分が注いだ努力・時間・スキル・経験

- 成果(Output):得られた給与・評価・地位・感謝・特典

👉 判断の基準は「成果の絶対量」ではなく、投入と成果のバランスです。

例えば、

- 10時間働いて1万円の報酬

- 5時間働いて5千円の報酬

これだけ見ると金額は同じ比率(1時間=1000円)。もし周囲の人も同じなら不公平感はありません。

しかし、誰かが「5時間働いて1万円もらっている」と知ったら、たちまち不公平に感じるわけです。

「他人との比較」が人の満足感を左右する理由

人間は社会的な存在であり、常に「参照集団」(=自分が比べる対象)と照らし合わせて判断します。

この比較によって、同じ報酬でも「公平だ」と思えば満足につながり、「不公平だ」と感じれば不満や怒りが生じます。

例えば、

- 給料が業界平均より低くても「仲間も同じだから仕方ない」と納得する人もいます。

- 逆に、同じ職場で同じ仕事をしているのに差があると、金額が高くても不公平に感じる人もいます。

つまり、不公平感は「事実」よりも「比較の結果」によって生まれる心理現象なのです。

不公平感が職場のモチベーションに与える影響

同じ努力をしても報われないときに起こる心理反応

職場でよくあるのが、「自分だけ報われていない」という感覚です。

公平理論によると、人は「投入(努力)と成果(報酬)の比率」を他人と比べて不公平だと感じると、次のような心理反応が起こります。

- やる気の低下:「どうせ頑張っても無駄」と感じる

- 怒りや嫉妬:他人を羨んだり、上司に不満を持ったりする

- 自分の行動調整:努力を減らしたり、手を抜いたりする

つまり、不公平感は単なる「気持ちの問題」ではなく、行動や成果に直結する心理メカニズムなのです。

昇進・給与・評価の不公平がやる気を下げるメカニズム

職場での不公平感の多くは、給与・昇進・人事評価に関わります。

例えば…

- 「自分の方が成果を出しているのに、後輩が先に昇進した」

- 「同じ業務量なのに、給料が低い」

- 「評価の基準が不透明で納得できない」

こうした状況では、「努力に見合う報酬を得ていない」と感じ、モチベーションが急激に下がる傾向があります。

その結果、仕事に対する熱意が薄れ、職場全体の生産性も下がってしまうのです。

公平感が高い職場ほどエンゲージメントが高まる理由

一方で、公平感がしっかり保たれている職場は、従業員のエンゲージメント(仕事への主体的な関与度)が高まります。

その理由は以下の通りです。

- 公平な評価を受けることで「自分の努力が認められている」と実感できる

- 昇進や給与に透明性があると、将来のキャリアに安心感を持てる

- 同僚との比較で「不公平だ」と思う要素が減り、余計なストレスがなくなる

つまり、公平理論を理解して職場に応用することは、個人のやる気だけでなく、組織全体の成果にも直結するのです。

公平理論と関連する心理学モデル

社会的交換理論との違いと共通点

公平理論とよく比較されるのが社会的交換理論です。

社会的交換理論は「人間関係や取引は、コスト(負担)とリターン(報酬)の交換によって成り立つ」という考え方です。

- 共通点:どちらも「人は損得やバランスを意識する」という点で重なる

- 違い:公平理論は「他人との比較」に重点を置くのに対し、社会的交換理論は「関係全体の得と損」を重視する

例えば、友人関係で「自分ばかり相談を聞いて相手は何もしてくれない」と感じると、不公平感が高まります。これは公平理論的な捉え方です。一方「この関係はトータルで価値があるから続けよう」と思うのは社会的交換理論の考え方です。

期待理論との関係|「努力すれば報われる」と思えるか

もう一つ関連するのが期待理論です。

期待理論では、人がやる気を出すためには次の3つがそろうことが大切だとされます。

- 努力すれば成果が出ると信じられるか(期待)

- 成果が報酬につながると信じられるか(道具性)

- その報酬が自分にとって価値があるか(誘意性)

👉 例:

「頑張れば営業成績が上がる」 → 「成績が上がれば昇給できる」 → 「昇給は自分にとって大事」

この3つが揃えば、強いモチベーションが生まれます。

ただし、ここに公平理論を組み合わせて考えると次のようになります。

たとえ昇給しても、同じ努力をした同僚が自分より多く昇給していたら、「不公平だ」と感じてやる気が下がってしまいます。

つまり、

- 期待理論:努力が報われると思えるかどうかでやる気が生まれる

- 公平理論:他人と比べて公平だと思えるかどうかで、そのやる気が続くかどうかが決まる

行動経済学の「最後通牒ゲーム」に見る不公平への反応

行動経済学で有名な最後通牒ゲームは、公平理論の理解を深める実験です。

- ゲームのルール:Aが金額の分配を決め、Bは「受け入れる」か「拒否する」か選ぶ

- 理論的には、Bは1円でも得なら受け入れるべき

- しかし現実には、極端に不公平な提案(例:Aが9割、Bが1割)は多くの人が拒否する

この結果は、人間が「損得」よりも「公平性」を重視することを示しています。

つまり「自分が少し得をするかどうか」よりも「公平に扱われないこと」がモチベーションや満足感に強く影響するのです。

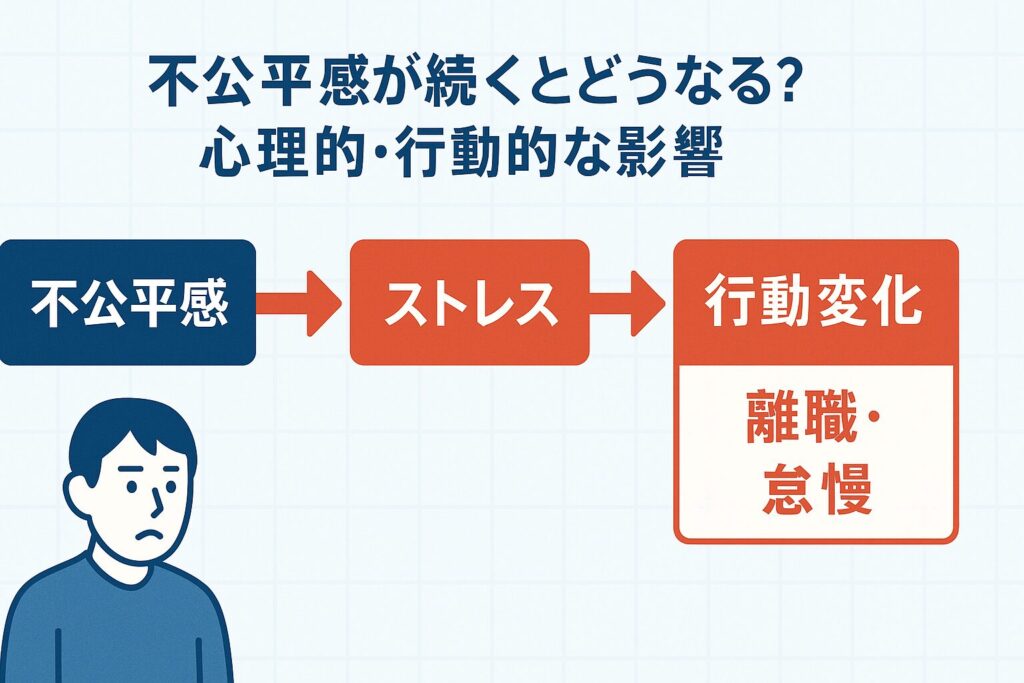

不公平感が続くとどうなる?心理的・行動的な影響

ストレスや不満の蓄積で起きる「やる気低下」

不公平感は一時的な不満にとどまらず、慢性的なストレスの原因になります。

「自分だけ評価されない」「頑張っても報われない」といった感覚は、モチベーションの低下や燃え尽き症候群につながりやすいです。

- 集中力の低下

- 感情のイライラや不安

- 心身の不調(頭痛・睡眠障害など)

このように、不公平感は心の健康に影響し、最終的には仕事や人間関係全体に悪影響を及ぼします。

離職・怠慢・サボりなど行動面での変化

心理的な不満はやがて行動面の変化として表れます。

公平理論によれば、人は不公平を感じたとき、バランスを取るために次のような行動をとります。

- 努力を減らす(手を抜く、残業しない)

- 成果を少なく見せる(やる気がない態度)

- 職場や組織から離れる(転職・離職)

これは「不公平な状況に適応するための自己防衛」であり、決して珍しいことではありません。

ただし、組織にとっては生産性の低下や人材流出につながる大きなリスクになります。

恋愛・家庭関係でも生じる「尽くしすぎ」の不満

公平理論は職場だけでなく、恋愛や家庭関係にも当てはまります。

- 家事や育児を自分ばかりしている

- パートナーに尽くしても感謝されない

- 自分の努力に対して愛情やサポートが返ってこない

こうした状況では「自分だけ損をしている」という不公平感が募り、関係の満足度が下がります。

長期的には、すれ違い・喧嘩・関係の破綻につながることも少なくありません。

公平理論を応用したモチベーション低下防止法

職場でできる「公平な評価」や「説明責任」の重要性

職場での不公平感を防ぐには、まず評価や報酬の仕組みを透明にすることが大切です。

人は結果そのものよりも「なぜその結果になったのか」を知ることで納得感を得やすくなります。

- 昇進や給与の基準を明確にする

- 上司が評価理由を具体的に伝える

- 成果だけでなく努力やプロセスも評価に含める

こうした工夫により、不公平感を減らし、社員のモチベーションを保ちやすくなります。

家庭や恋愛での不公平感を減らすコミュニケーション

公平理論は家庭や恋愛にも活用できます。

「自分ばかり家事をしている」「尽くしても感謝されない」といった不満は、不公平感から生まれます。

その解消にはオープンなコミュニケーションが効果的です。

- 家事分担をリスト化して「見える化」する

- 感謝の言葉を意識的に伝え合う

- 「やって当たり前」という思い込みを減らす

お互いの努力を認め合うことが、不公平感を小さくし、関係の満足度を高めます。

自分の「参照集団」を見直すことで比較ストレスを減らす方法

公平理論の落とし穴は、常に「他人と比べる」ことで不公平感が生まれる点です。

そこで役立つのが、自分の参照集団(比較対象)を意識的に変えることです。

- 「あの人と比べて自分は損だ」ではなく、「以前の自分」と比べる

- SNSでの過度な比較を減らし、自分の成長に目を向ける

- 公平=同じではなく、「納得できるバランス」と考える

比較の対象を変えることで、余計なストレスを減らし、前向きなモチベーションを維持できます。

自分が“得している”ときに感じる罪悪感と気まずさの心理

公平理論では、「損している」側だけでなく、“得している”側の人も心理的な不快感を抱くことがあります。人間は本能的に「公平でありたい」という欲求を持ち、他人より優位に立ったときにも、心のバランスが崩れるのです。

罪悪感の正体は「公平でありたい」という社会的本能

アダムスは、人間を「社会的比較をする存在」として捉えました。

自分の報酬が他人より多いとき、人は「自分だけ得していいのだろうか?」という罪悪感や気まずさを感じることがあります。これは“公平でありたい”という社会的本能が働くためです。

無意識のうちに、「他人も自分と同じように報われるべきだ」と信じる人は、その信念が崩れると心がざわつきます。つまり、罪悪感は「自分の良心が、公平さを回復しようとしているサイン」なのです。

得している側が感じるプレッシャーと“自己抑制”の心理

報酬や評価で優遇された人は、一見幸福そうに見えますが、内面では「他人にどう思われているか」というプレッシャーを感じることがあります。

このとき生まれるのが「自己抑制」です。

人はバランスを取るために、謙遜したり、成功を誇らなかったりする傾向があります。

それは“目立ちすぎないようにして公平さを守る”ための行動です。

この自己抑制は社会的調和を保つ役割もありますが、過剰になると「素直に喜べない」「自己評価を下げる」といった心理的負担につながります。

バランスを取り戻す3つの反応(努力・謝罪・報酬の辞退)

公平理論では、バランスが崩れたとき、人は次の3つの方法で釣り合いを取ろうとすると言われています。

1️⃣ 努力を増やす:得していると感じた人が「もっと頑張らなきゃ」と感じ、行動量を増やす。

2️⃣ 謝罪や感謝で調整する:心理的な重荷を軽くするために、言葉や態度でバランスを取る。

3️⃣ 報酬を辞退・共有する:「自分ばかり得ているのは申し訳ない」と感じ、成果を分配する。

これらはいずれも「公平さを回復したい」という心理の表れです。

つまり、人間の“優しさ”や“謙虚さ”の裏には、無意識のバランス修正機能が働いているのです。

まとめ|公平理論を理解すると人間関係とやる気が変わる

「不公平感」も「罪悪感」も、どちらも“心のバランス感覚”から生まれる

アダムスの公平理論は、人が「努力(投入)」と「報酬(成果)」の釣り合いを他人と比べて判断していることを示しました。

この仕組みを理解すると、「なぜ自分は不公平だと感じるのか」だけでなく、「なぜ得しているのに気まずくなるのか」も説明できます。

不満も罪悪感も、どちらも「公平でありたい」という心理反応。感情を否定するのではなく、心のバランスが乱れたサインとして、まずは受け止めることが大切です。

公平理論は職場だけでなく日常生活にも応用できる

公平理論はビジネスの現場だけでなく、家庭・恋愛・友人関係にも広く当てはまります。

「自分ばかり頑張っている」「相手ばかり得をしている」と感じると関係性が悪化しやすいのは、この理論で説明できます。

逆に、お互いの努力を認め合い、納得できる形でバランスを取ることができれば、長期的に安定した人間関係を築けます。

不公平をゼロにするより「納得感を高める工夫」が大切

現実には、不公平を完全になくすことはできません。

大切なのは「平等にする」ことよりも、納得感を高める工夫をすることです。

- 職場では、基準や評価を透明にする

- 家庭では、役割や努力を見える化する

- 自分自身では、比較の対象を変えてストレスを減らす

このように、公平理論を理解して日常に取り入れることで、モチベーションを守り、人間関係をより良くするヒントが得られます。