「このままの人生で本当に後悔しないだろうか?」

ふと、そんな不安がよぎることはありませんか。

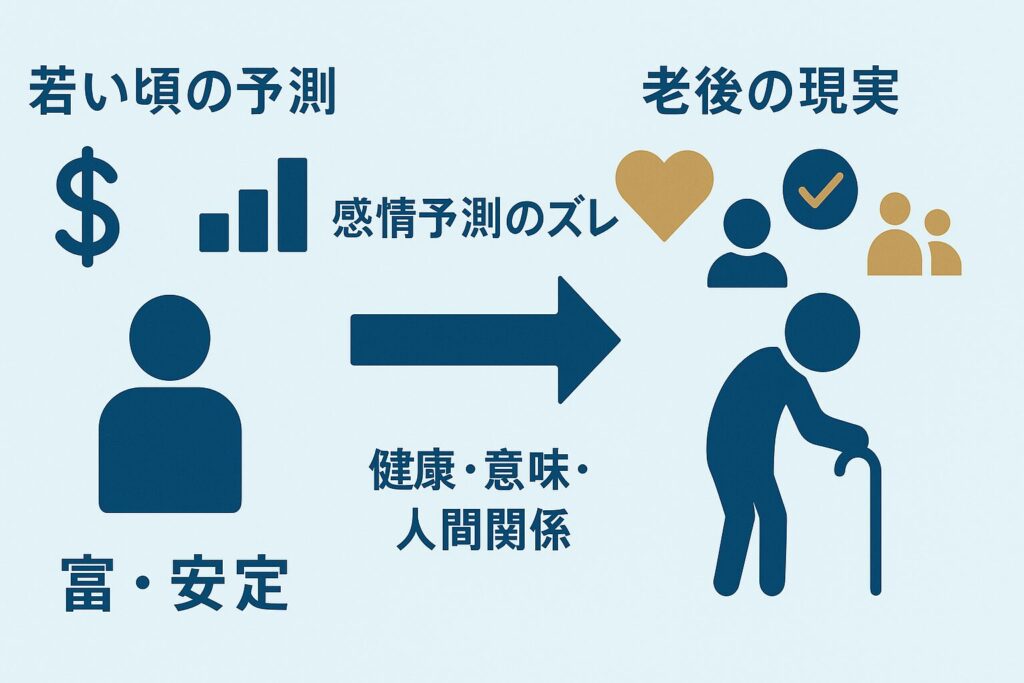

- 若い頃は“お金さえあれば幸せになれる”と思ってしまう

- 将来の自分の価値観がどう変わるか想像できない

- 老後に「もっと違う生き方があった」と感じるのが怖い

- 何を優先して生きればいいのか分からない

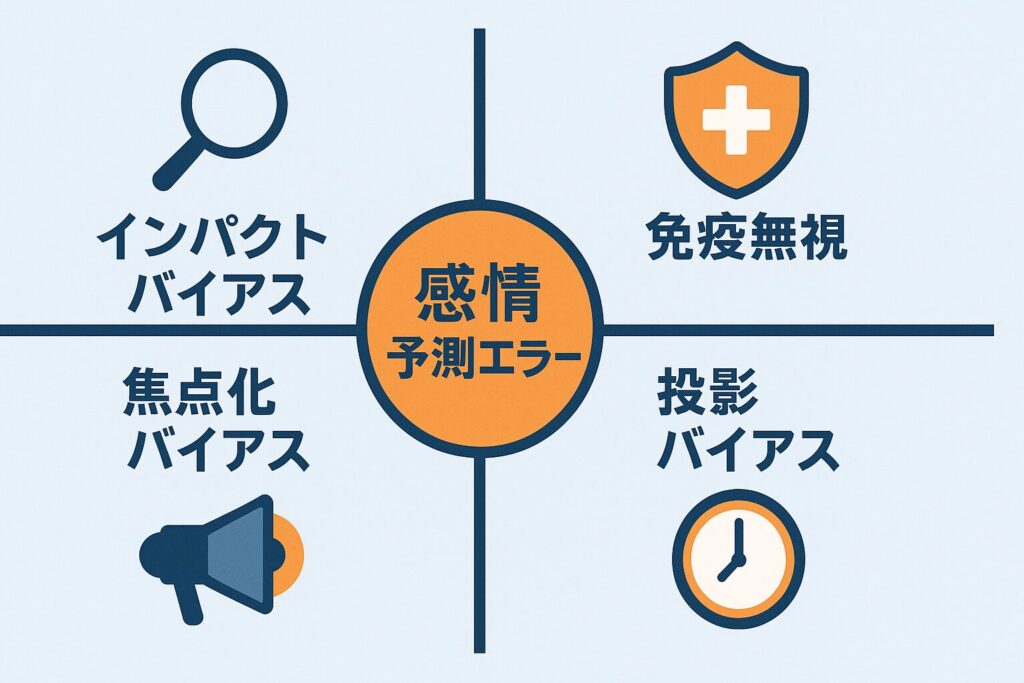

老後に後悔する心理的バイアスとして、感情予測(未来の気持ちの見積もり)の誤りや、

インパクト・バイアス・焦点化・投影バイアスなどがあります。

この記事では、

老後に後悔を招く“思考のズレ”を分かりやすく解説し、

今日からできる後悔予防の具体的な方法まで紹介します。

- なぜ老後に後悔が生まれるのか

- 感情予測がどのように外れるのか

- 代表的な4つの心理的バイアス

- 後悔を減らすための実践ステップ

この順でやさしく整理していきます。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

老後の後悔はなぜ起きるのか|心理学が示す「未来の見誤り」

老後の後悔は「その時の選択が悪かった」からだけではありません。

心理学では、“未来の自分の気持ちを正確に予測できない”ことこそ、最大の原因だと考えられています。

若い頃の判断と、老後に感じる幸福は“別物”です。

そのズレが積み重なることで、

「もっと別の選択があったのでは…」という後悔へとつながります。

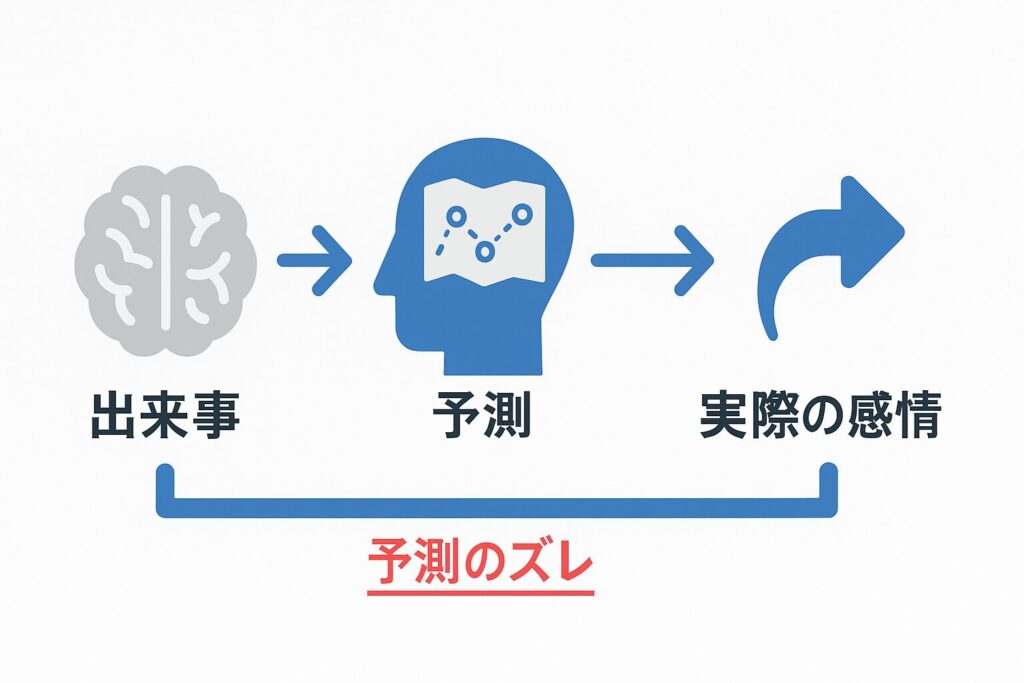

人は未来の自分の気持ちを正確に予測できない

心理学ではこれを「感情予測(Affective Forecasting)」と呼びます。

未来に起こる出来事そのものは予想できても、

そのとき自分がどれくらい幸福か、不幸かを当てるのは非常に難しいことがわかっています。

例えば…

- 昇給したら一生幸せだと思う

- 家を買ったら後悔しないと思う

- 今の失敗は一生引きずると思う

こうした予測は多くが外れます。

脳には「感情を盛って予想してしまうクセ」があるからです。

若い頃に「お金・安定」を過大評価してしまう理由

若い時期は以下の理由から、「富・安定・立場」を人生の中心に置きがちです。

- 経済的リスクへの恐怖が強い

- 不安な今の状態を基準に未来を予測してしまう(=投影バイアス)

- 成功=お金という社会的メッセージに影響されやすい

- 健康が当たり前にあるため「時間」「体力」「老い」を軽視しやすい

その結果、

お金さえあれば安心できるはずだ

と“過大評価”してしまうことがあるのです。

しかし実際には、富は幸福の一部でしかありません。

老後に重要になるのは「意味・健康・人間関係」

多くの研究は、年齢が上がるほど次の3つが幸福の中心になると示しています。

- 健康(身体的自由)

- 人間関係・つながり(孤独の回避)

- 生きがい・意味(Meaning)

若い頃に軽視していた要素ほど、老後になると

「これが一番大事だったのに…」

と気づくことが多いのです。

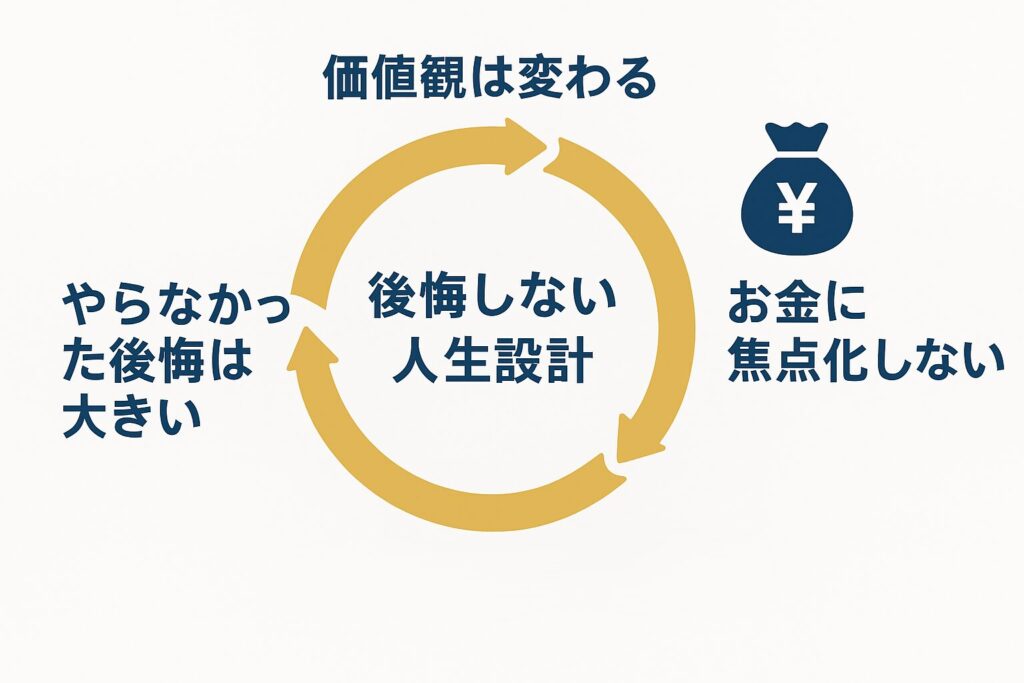

つまり、価値観は年齢とともに変わるにもかかわらず、

人は“変わらない前提”で選択してしまうため、後悔が生まれます。

なぜ“やらなかった後悔”の方が心に残るのか

心理学では「行動しなかった後悔(Inaction Regret)」が

行動した後悔より長く残りやすいことが分かっています。

理由は3つあります。

- 失敗した経験は「学び」で意味づけできる

- 行動した後悔は時間とともに薄まる

- やらなかった後悔は“分岐の可能性”をいつまでも想像してしまう

つまり、

挑戦しなかった選択のほうが、未来の満足度を低下させるのです。

若い頃に「安定」を優先してチャンスを避けた場合、

老後に「もっと挑戦すればよかった…」という後悔が起こりやすくなります。

まとめ

- 老後の後悔の多くは感情予測の誤りから生まれる

- 若い頃はお金・安定を過大評価しやすい

- 老後に大事になるのは「意味・健康・人間関係」

- “やらなかった後悔”は特に心に残りやすい

感情予測とは?|未来の幸福や後悔を読み誤る心理メカニズム

「老後の後悔」は、未来の自分の気持ちをどう想像したかによって大きく左右されます。

その中心となる概念が、心理学でいう「感情予測(Affective Forecasting)」です。

人間は思っている以上に、未来の感情を正しく見積もれません。

だからこそ「やるべきではなかった選択」や「やっておけばよかった選択」がズレてしまい、後悔につながります。

感情予測の定義:「未来の自分の気持ちの見積もり」

感情予測とは、

未来の出来事が起きたとき、自分がどれくらい幸せ・不幸になるかを予想する心の働き

のことです。

具体例:

- 昇給したらどれくらい嬉しいか

- 転職したらどれくらい不安が消えるか

- 離婚したらどんな気持ちで生きていくか

- 老後にどれくらい自由で幸せか

こうした“未来の感情の見積もり”が、行動や選択の大部分を決めています。

しかし…

この予測は、驚くほどよく外れます。

なぜ感情予測は外れるのか(心理学全体の仕組み)

心理学者ダニエル・ギルバートらの研究により、

人間は一貫して 未来の感情を「盛って」予想してしまうと分かりました。

理由は次のとおりです。

- 脳は未来の出来事を“刺激の強さ”で判断する(一時的な衝撃を大きく見積もる)

- 感情の回復力(免疫システム)を軽視する

- 現在の気分に強く影響される(投影バイアス)

- 人生全体の文脈ではなく、1つの出来事だけに焦点が当たる(焦点化)

こうした心のクセが重なると、

「この選択をすればきっと幸せになる」

「この失敗は一生引きずる」

などの“過剰な予想”が生まれます。

ポジティブもネガティブも“盛って予想する”脳の性質

実は感情予測の誤りは、ポジティブな場面でもネガティブな場面でも起こります。

ポジティブを盛りすぎる例

- 昇給したら永遠に幸せが続くと思う

- 目標達成で人生の悩みがすべて消えると思う

- 新しい家・車・恋人ができれば満たされると思う

しかし実際は、

快楽への慣れ(ヘドニック適応)が起き、幸福感は時間とともに落ち着きます。

ネガティブを盛りすぎる例

- 転職の失敗は一生後悔すると考える

- 離婚のショックから立ち直れないと思う

- 病気になったら人生が終わると感じる

しかし、ほとんどの人は

半年〜1年で心理的に回復していきます。

つまり脳は、

「良いことは過大評価、悪いことも過大評価」

という特徴を持っているのです。

幸福を決める本当の要因は予想より複雑

感情予測で見落とされがちなのが、

「幸福は単一要因では決まらない」という点です。

実際、幸福を大きく左右するのは次のような複合要因です。

- 人間関係の質

- 日々の小さな良い習慣

- 体調・睡眠

- 仕事の負荷と裁量(JD-Rモデル)

- 生きがい・意味(MMT)

- 社会的つながり

- 心理的柔軟性(ACT)

つまり、お金や安定だけでは未来の幸福を説明しきれません。

しかし人は、

単純な基準(収入・地位)で未来の幸福を予測してしまうため、

誤った判断をしやすくなるわけです。

まとめ

- 感情予測=未来の自分の気持ちの見積もり

- 人は未来の感情を正確に予想できない

- 良いことも悪いことも“盛って予測”してしまう

- 幸福は単一要因で決まらない(お金だけでは予測できない)

この理解が、次の「心理的バイアス」の説明につながります。

老後の後悔につながる心理的バイアス|代表的な4つの誤り

「老後に後悔する理由」は、多くの場合、心理的バイアスによる“感情予測のズレ”が原因です。

人間は未来の幸福(あるいは不幸)を考えるとき、次の4つのバイアスが強く働きます。

ここでは、その代表的な誤りと具体例をわかりやすく解説します。

①インパクト・バイアス:出来事の影響を大きく見積もる

インパクト・バイアスとは、出来事の影響(良いこと・悪いこと)を必要以上に大きく見積もる癖です。

老後の後悔につながる2つの典型例

- 「お金さえあれば、長く幸せが続くはず」と信じてしまう

- 「お金がない不安は、一生ついて回る」と感じてしまう

若い頃は特に、収入や安定の影響を過大評価しがちです。

しかし実際の研究では、

- 昇給の嬉しさは数週間〜数ヶ月で“慣れる”

- 収入よりも人間関係や健康のほうが幸福度に強く影響する

ということが分かっています。

つまり、

「富=長期的幸福」という予想は、脳が勝手に“盛って”いるだけ

なのです。

②免疫ネグレクト:自分の立ち直り力を軽視する

人間には、落ち込んでも自然に回復していく心理的免疫システムがあります。

しかし、未来を想像するときにはこの力を忘れてしまいます。

これを “免疫ネグレクト(immune neglect)” といいます。

老後の後悔につながる典型例

- 失敗・転職・離婚のショックが「永遠に続く」と思い込む

- 新たな挑戦を「自分には無理だ」と決めつける

実際には、ほとんどの人が数ヶ月〜1年で立ち直ります。

しかし若い頃は、将来のショックを“盛って予想”するため、

挑戦を避けやすくなります。

その結果、

「挑戦しなかった後悔」が老後に残ってしまうのです。

③焦点化:お金・安定に注意が偏る(他の価値を軽視)

焦点化とは、1つの要素に注意が集中し、他の価値が見えなくなる現象です。

若い頃は特に、

- お金

- 安定

- キャリア

- 社会的評価

などの“分かりやすい指標”に意識が向きやすくなります。

その結果、軽く見積もられるもの

- 時間(若さは戻らない)

- 健康(体力の価値は年齢で変わる)

- 人間関係(孤独は幸福度に直結)

- やりたいこと(先延ばしすると心から消えていく)

つまり焦点化が起きると、

“見えている価値だけ”で人生の重要度を判断する

というミスが起き、

老後に「大事なのはこっちだった…」と気づくことになります。

④投影バイアス:今の気分を未来の自分に当てはめる

投影バイアスとは、現在の気分・環境を、そのまま未来にも当てはめてしまう癖です。

若い頃に起こりやすい例

- 今が不安→未来もずっと不安と感じる → “安定至上主義” へ

- 今が孤独じゃない→老後の孤独リスクを過小評価する

- 今が若くて時間がある → 若い時間の価値を軽く見積もる

- 今が健康→ 若い頃の健康管理の重要性を過小評価する

つまり、

「今の自分」と「老後の自分」が同じだと錯覚してしまうのです。

しかし実際は、

- 老後は価値観が変化する

- 体力・健康の状態が変わる

- 人間関係の構造が変わる

- 仕事が中心でなくなる

など、人生の土台そのものが変わります。

それを見誤ることで、

老後になってから「選択を誤った…」という後悔が生まれます。

まとめ:老後の後悔は“4つの心理的バイアス”の積み重ね

4つの認知バイアスは、互いに連動しています。

- インパクト・バイアス → 富の影響を盛る

- 免疫ネグレクト → 失敗からの回復力を軽視

- 焦点化 → 富や安定に注意が偏る

- 投影バイアス → 今の気分をそのまま未来に当てはめる

これが合わさると、

「富と安定を追いすぎて、時間・健康・人間関係・やりたいことを見誤る」

という典型的な後悔パターンが生まれるのです。

若い頃の判断ミスが老後の後悔につながる理由|人生に起きる価値観シフト

老後に感じる後悔の多くは、

「若い頃の選択が間違っていた」からではありません。

正しく言えば、

“若い頃に正しいと思えていた選択が、後になって価値観とズレてしまう”

ことが後悔の本質です。

人間の価値観は生涯を通じて大きく変化します。

その変化を予測できないことこそ、後悔の原因につながります。

ここでは、人生の価値観がどう変化し、

それがなぜ後悔につながるのかを解説します。

若い頃は「安全・安定」「富」を重視しがち

若い頃の価値観の軸は、とても分かりやすいです。

- お金がほしい

- 安定した仕事がほしい

- 失敗したくない

- 周囲から評価されたい

- 生活の土台を固めたい

これは本能的に正しい反応です。

若い頃は、まだ人生の基盤(収入・信用・スキル・人脈)が整っていないため、

「不安を減らすこと」=最優先課題

になりやすいのです。

その結果、次のような判断をしがちです。

- 楽しい仕事より安定性を重視

- 本当にやりたいことを後回し

- 多少無理な働き方でも「今は頑張る時期」と思い込む

- 健康や人間関係を軽視

しかし、この価値観は永遠には続きません。

年齢が上がると「健康・意味・人間関係」が最優先に変わる

30代後半〜50代以降になると、

多くの人が価値観の大きな転換を経験します。

心理学ではこれを “ミッドライフ・シフト(中年期の価値観転換)” と呼びます。

年齢とともに、価値観はこう変化する

- 健康 → 最重要課題へ

- やりたいこと →「できるうちにやりたい」へ

- 人間関係 →量より質へ

- 仕事 →安定より意味へ

- お金 →“増やす”より“使い方”が大切になる

この変化は自然現象であり、

誰もが経験します。

しかし若い頃は、この変化を予測できません。

そのため、

若い頃の選択が、未来の価値観とズレてしまう

という問題が生まれるのです。

価値観の変化を読み誤ると、人生の方向性がズレる

若い頃の判断は、

その時点の価値観に最適化されています。

しかし、その価値観が10〜20年後には大きく変わっている。

この“時間差”こそが後悔の原因になります。

よくあるズレの例

- 若い頃「お金がすべて」と思って働きすぎる

→ 老後「健康を失った…」と感じる - 若い頃「安定が大事」と挑戦しない

→ 老後「本当はもっとやれたのに…」と感じる - 若い頃「仕事が中心」

→ 老後「人間関係が薄く、孤独がしんどい」と気づく - 若い頃「時間はある」と思う

→ 老後「人生は短い」と痛感する

これらは誰でも起こりうる“普通のズレ”です。

老後に「もっと違う時間の使い方があった」と感じる心理

なぜ人は老後に、「もっと違う生き方があったのでは」と後悔するのでしょうか。

その理由は、以下の複合要因です。

①「今より若い自分」への羨望

年齢を重ねると、

若かった頃の体力・自由度がどれほど貴重だったかが分かります。

②未来の“感情予測ミス”が表面化する

若い頃は

- お金の価値を盛りすぎ

- 健康や時間の価値を軽く見積もり

- 人間関係の重要性を実感しない

というバイアスが強く働きやすいです。

しかし、老後になり、その誤差が一気に可視化されるのです。

③「やった後悔」より「やらなかった後悔」のほうが大きい

心理学の研究では、

人は、失敗よりも“チャレンジしなかったこと”のほうを深く後悔しやすい

と示されています。

この法則が老後に強く出るため、

過去の選択が重く響くのです。

まとめ:若い頃の判断ミスとは「未来の価値観を予測できない」こと

老後の後悔の原因の多くは、

- 若い頃の価値観

- 老後の価値観

この2つが「大きくズレること」にあります。

そのズレを事前に理解するだけでも、

人生の後悔は減るでしょう。

後悔を減らすためにできること|感情予測の誤りを“今すぐ”修正する方法

感情予測は、誰でも間違えるものです。

しかし、その“ズレ”を理解して、日常の判断に反映させることで、

老後の後悔を大幅に減らすことができます。

ここでは、今日からすぐに実践できる「感情予測の修正方法」を紹介します。

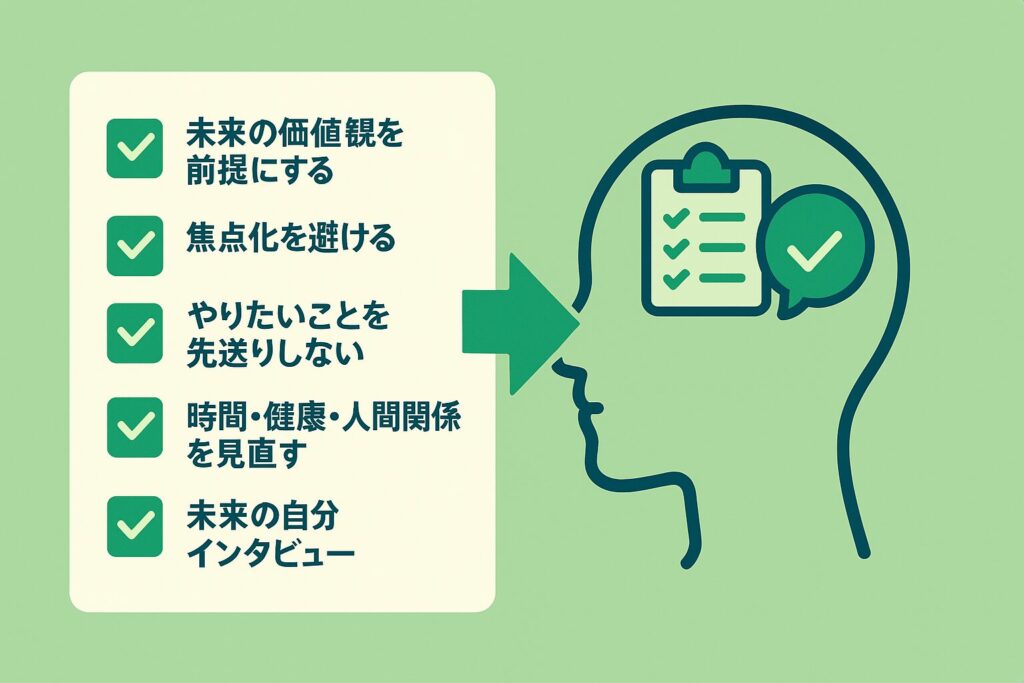

①未来の価値観の変化を前提に判断する

未来の価値観は、今と同じではありません。

- 健康

- 人間関係

- やりたいこと

- 働き方

- 生きがい

これらすべてが、10〜20年で大きく変化します。

判断するときのコツ

「未来の自分は、今とは違う価値観を持っている」

と必ず前提に入れること。

たとえば、次のような問いを自分に投げるだけで、判断の質が変わります。

今の自分と、10年後の自分は同じ価値観だろうか?

若い頃ほど重要な理由

若い頃の判断は、どうしても

「安定」「お金」「評価」に寄りやすい。

しかし未来の自分は、ほぼ確実に違う軸で生きています。

②お金・安定だけに焦点化しない(多軸判断)

感情予測の誤りの中でも強力なのが “焦点化” です。

つい「収入」「安定」「得られるメリット」だけに注意が向き、

他の重要な価値を軽視してしまいます。

判断するときの“多軸チェック”

次の4つをセットで考えるだけで、焦点化を防げます。

- お金(収入・資産)

- 時間(自由度・心の余裕)

- 健康(体力・ストレス)

- 人間関係(孤独リスク・支え)

これができないと、老後こうなる

- 「お金はあるけど…友達も趣味もない」

- 「自由時間あるが、体力がない」

- 「意味のある活動がなくて虚しい」

焦点化は判断力を鈍らせるため、

複数軸で考えるだけで後悔を大きく減らせます。

③“やりたいことリスト”を先送りしない習慣

老後の後悔の多くは「やらなかったこと」と言われます。

- 行きたかった場所

- やりたかった趣味

- 挑戦したかった仕事

- 話したかった相手

- 過ごしたかった時間

こうした“未完了の欲求”は、年齢が上がるほど重く響きます。

先送りを減らす小さな習慣

- 毎週1つ「やりたいことを実行する」

- 10分だけ「ミニ挑戦」をする

- 月1で「やりたいこと点検リスト」を更新する

小さくても“今やる”習慣が、長期的な後悔を大幅に減らします。

④時間・健康・人間関係を定期的に見直す

老後に最も重視されるのは 時間・健康・人間関係 です。

しかし若い頃はこの3つを軽視しやすく、

後になってから価値に気づくことが多いです。

毎月のチェック質問

- 時間:自由に使える時間はあるか?

- 健康:体力を削りすぎていないか?

- 人間関係:相談できる相手はいるか?

この見直しを習慣化するだけで、

人生のバランスが崩れる前に軌道修正できます。

⑤未来の自分にインタビューするワーク(自己予測の修正)

心理学で効果が大きいのが、

“未来の自分を具体化するワーク” です。

やり方

紙に次をそのまま書きます。

10年後の私は、どんな生活をしている?

どんな価値観を持っていそう?

何を大切にしている?

何を失いたくないと思っている?

何を後悔している?

驚くほど効果がある理由

- 投影バイアスが弱まる

- 焦点化がゆるむ

- 長期目線で判断できる

- 意味や人間関係の価値を再認識できる

これは実際に幸福研究の分野でも使われる

「未来思考訓練(prospective thinking)」です。

まとめ:小さな予測修正が“人生の後悔”を激減させる

「後悔しない生き方」の秘訣は、

派手な行動よりも 感情予測のズレを修正すること にあります。

- 未来の価値観は確実に変わる

- お金だけに焦点化しない

- やりたいことの先送りを減らす

- 時間・健康・人間関係を定期的に見直す

- 未来の自分を具体化する

この5つを意識するだけで、

将来の人生満足度は大きく上がるでしょう。

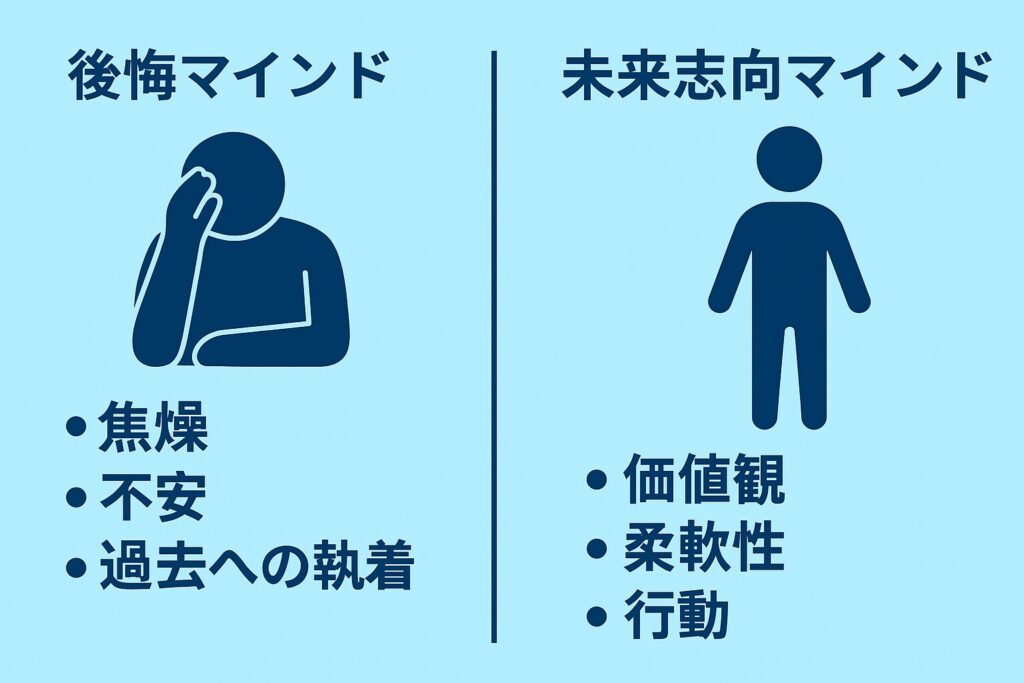

後悔しやすい「マインド」を改善する方法|心理的柔軟性を高める5つのステップ】

後悔は、選択のミスというより 「後悔を重く扱ってしまう心のクセ」 が原因で強く感じられます。

ここでは、心理学的に後悔を軽くし、判断のブレを減らすために効果のある方法を紹介します。

① 完璧主義をゆるめる:「最善」ではなく「十分に良い」を採用する

後悔しやすい人は、

「最善を選べなかった=失敗」

という極端な基準を持ちがちです。

しかし現実には、

- 未来は予測できない

- どの選択もメリット・デメリットがある

- 最善は「結果論」でしか分からない

という前提があります。

実践ワーク

選択するときに

「今の自分にとって“十分に良い選択”はどれ?」

と置き換えるだけで後悔が激減します。

② 過去の自分を責めるクセをやめる

後悔とは、

「あの時の自分を厳しく裁く行為」 でもあります。

しかし当時は、

“その時点で持っていた情報・体力・価値観・余裕”で

ベストを選んでいたはずです。

思考の転換

「あの時の私は、あの状況ではよくやっていた」

という視点を持つと、後悔は責めから学びに変わります。

③ 感情予測は必ず外れる前提で行動する

後悔の多くは、

「未来の感情を正確に当てられるはず」という勘違いから生まれます。

- 嬉しさはすぐ慣れる(ヘドニック適応)

- ショックは想像より早く回復する(心理的免疫)

この事実を踏まえると、

「絶対こう感じるはず」という思い込みが弱まり、選択が軽くなります。

④ “価値観ベース”で選択する(損得ではなく)

後悔しやすい人の行動基準は、

- 不安の回避

- 損得勘定

- 怖いからやめておく

という感情基準になりがちです。

しかし長期的に考えれば、

“自分が大切にしたい価値”から決めた行動をすることも大切です。

価値観例(抽象的でOK)

- 自由

- 成長

- 健康

- 創造性

- 誠実

- つながり

- 探求

判断の質問

「この行動は、私の価値観に近づく? それとも遠ざかる?」

これだけで後悔体質は大きく改善します。

⑤ 心理的柔軟性(ACT)を鍛える:「起きたこと」を変えずに意味を変える

後悔をなくす最も強力な方法は、

起きた出来事の“意味”を変える力を高めることです。

これはACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)でいう

心理的柔軟性のコアスキルです。

例

- 「あの選択は失敗だった」

→

「あの選択があったから、今の価値観が育った」 - 「もっと早く気づけば良かった」

→

「今気づけたこと自体が価値」

後悔が軽くなる理由

- 過去を“敵”として扱わなくなる

- 一貫したストーリーで自分を理解できる

- 自己攻撃が減り、今の行動が変わる

まとめ:後悔マインド改善は「自分との向き合い方」の問題

後悔しやすいマインドを直すポイントは3つです。

- 未来の感情は当たらない前提で考える

- 過去の自分を責めるのをやめる

- 価値観ベースで考える

まとめ|老後に後悔しないために、感情予測の誤りを理解する

老後に感じる後悔のその多くは、

“未来の自分の気持ちを読み誤る心理的バイアス” がつくり出したものです。

若い頃に当たり前だと思っていた価値観が、

年齢を重ねると大きく変わることから、後になってズレが生まれます。。

ここでは、老後の後悔を減らすための

ポイントを3つに整理してまとめます。

今日から修正できる“3つの視点”

①未来の価値観は必ず変わる

時間が経てば、

健康・時間・人間関係の価値がどんどん大きくなります。

いまの価値観だけで判断すると、

将来の本音とズレやすくなります。

②お金・安定“だけ”に焦点化しない

人生の幸福は、

- 時間のゆとり

- 健康状態

- 質の高い人間関係

- やりたいことに使った時間

など、複数の要素で決まります。

お金だけに注意が向くと、

最も大きな後悔ポイントを見落とします。

③“やらなかった後悔”は長期的に重く残やすい

心理学では、

人は「挑戦して失敗した後悔」より

「挑戦しなかった後悔」の方が強く残りやすい

と言われています。

今の自分を守るために選んだ“安定”が、

未来の自分の幸福を奪うこともある。

だからこそ、小さくてもいいから、

やりたいことを 先送りしない習慣 が大切です。

後悔は「予測のズレ」から生まれる

この記事で扱った心理バイアスはすべて、

- インパクト・バイアス

- 免疫無視

- 焦点化

- 投影バイアス

という

「未来をどう感じるか」を誤らせる仕組み でした。

もしあなたが今、

「このままでいいのかな?」

「もっと別の時間の使い方があるのでは?」

と感じているなら、

むしろ、

“未来の自分の価値観を感じ取り始めたサイン” です。

未来の感情を盛りすぎず、おだやかに判断するコツ

感情予測を少しだけ丁寧に扱うことで、

人生の方向性は確実に整っていきます。

- 「未来の自分は今と違う」と前提にする

- 判断するときは複数の価値を合わせて考える

- やりたいことを小さくでも実行する

- 未来の自分にインタビューしてみる

これらはどれも、難しくありません。

今日から少しずつ取り入れるだけで、

“後悔の少ない生き方” に変わっていくでしょう。