「どうしてあの人は、いつも冷静で感情に振り回されないんだろう?」

そんなふうに感じたことはありませんか?

✓ ついイライラして後悔する

✓ 不安やモヤモヤで集中できない

✓ 感情を抑えようとして逆に疲れる

こうした悩みの背景には、“感情の扱い方”に差があるかもしれません。

本記事では、心理学で注目される「情動調整(Emotion Regulation)」というスキルをもとに、感情コントロールがうまい人の特徴や思考のクセ、そして今日から使える実践テクニックをわかりやすく解説します。

記事の中では、心理学モデルや脳科学の視点も交えつつ、感情に強くなる考え方や習慣づくりのヒントをたっぷりご紹介。

感情にふりまわされず、自分らしく行動できる力を身につけたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

感情に振り回されない人は何が違うのか?

日常の中で、すぐイライラしたり、落ち込んだりして「どうして自分は感情に振り回されてしまうのだろう…」と悩んだことはありませんか?

一方で、どんな状況でも冷静さを保ち、安定した態度で人と接する人もいます。こうした人たちには、感情のコントロールがうまいという共通点があります。

では、感情に振り回されにくい人は、いったい何が違うのでしょうか?その秘密を3つの観点から見ていきましょう。

✅ 感情のコントロールがうまい人の共通点とは

感情の扱いが上手な人には、いくつかの共通するスキルや態度があります。

- 感情を客観視する力がある

- 衝動に任せて行動しない習慣がある

- 不快な感情にも過剰に反応せず、受け入れる姿勢がある

つまり、彼らは「感じること」を否定するのではなく、「どう対応するか」を選べる状態にあるのです。これは生まれつきの性格というよりも、日々の習慣や考え方の積み重ねによって身につけたスキルだといえます。

✅ 自己認識力と感情調整力の関係

感情に振り回されない人は、例外なく自分の状態に気づく力=自己認識力が高いです。

たとえば、怒りが湧いてきたときに…

「今、私はイライラしているな」

「これは自分の期待が裏切られたからだな」

このように、自分の感情とその背景にある思考や欲求を把握することで、感情との間に「ゆとり」をつくっています。

この“気づく力”こそが、情動調整(Emotion Regulation)の第一歩。自分を観察できないままでは、適切に調整することもできません。

✅ すぐに感情的にならない人の思考パターンとは?

感情コントロールがうまい人は、起きた出来事に対してすぐに反応するのではなく、「間を取る」思考の習慣を持っています。

たとえば…

- 「本当に相手が悪意を持って言ったのか?」

- 「今の感情は、一時的なものではないか?」

- 「今ここで怒っても、自分が得をするのか?」

こうした認知的再評価(リフレーミング)のような思考パターンにより、感情に巻き込まれず、冷静な対応が可能になります。

彼らにとって感情は「振り回されるもの」ではなく、「情報の一つ」として扱われているのです。

🔻まとめ

感情に振り回されない人は、

- 感情を否定せず受け入れ

- 冷静に状況を観察し

- 反応を選べる思考の余裕を持っています。

これらはすべて、意識してトレーニングすれば身につけることができるスキルです。次のセクションでは、それらの力の土台となる「情動調整」とは何かを解説していきます。

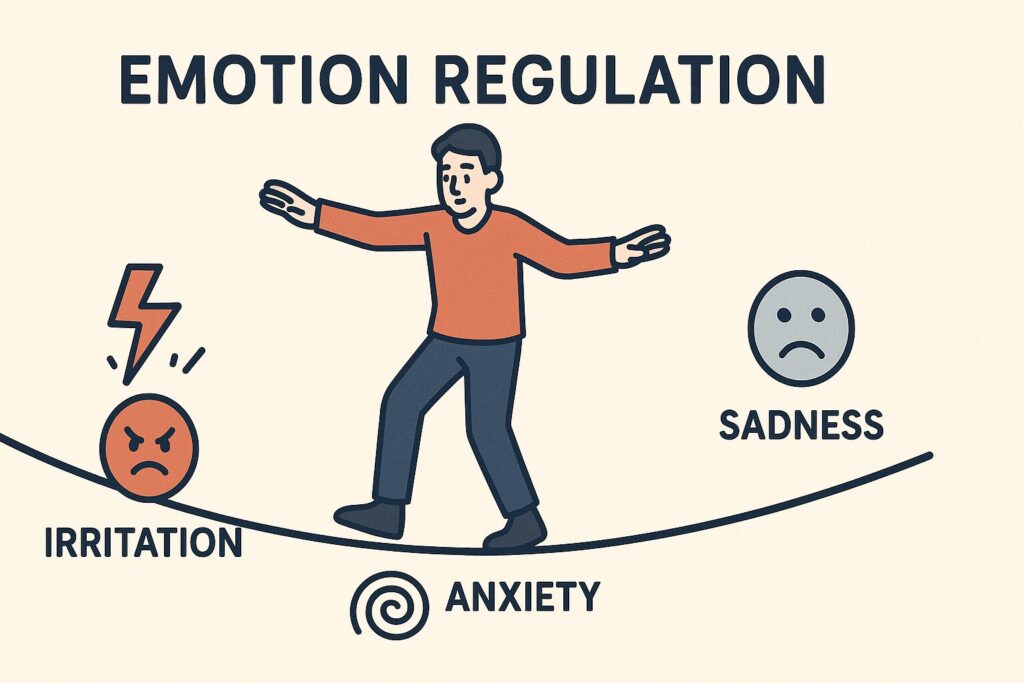

「情動調整」とは?感情を扱う心理学的スキルの基本

感情に振り回されず、冷静に対応できる人にはある共通のスキルがあります。それが情動調整(Emotion Regulation)です。

この言葉はあまり聞きなれないかもしれませんが、近年の心理学や精神医療の分野では非常に重要視されています。

✅ 情動調整の定義と意味

情動調整とは、自分の感情をうまく扱い、状況に合った行動を選べるようにする心理スキルのことです。

怒り・悲しみ・不安などの感情が湧いてきたときに、それを抑え込むのではなく、気づき、受け入れ、必要に応じて距離を取る。この一連のプロセスが情動調整です。

ポイントは、感情そのものを悪者にしないこと。怒りや不安があるのは自然なことですが、それに支配されるかどうかが違いになります。

このスキルは、うつ病・不安障害・パーソナリティ障害などの精神疾患の治療でも中核的に用いられており、感情の安定を目指すカギとされています。

✅ 感情調整との違いは?

「情動調整」と似た言葉に感情調整(emotional control)がありますが、両者には微妙なニュアンスの違いがあります。

| 用語 | ニュアンスの違い |

|---|---|

| 感情調整 | 感情を“抑える”または“変える”ニュアンスが強い |

| 情動調整 | 感情を“理解し受け入れたうえで適切に対応する”という姿勢 |

たとえば、「イライラを我慢する」のは感情調整的なアプローチですが、「イライラしていることを自覚しつつ、行動でぶつけないようにする」のが情動調整です。

現代心理学では、「抑える」よりも「うまく付き合う」ことが重要だとされており、情動調整のほうがより持続的で健全な方法とされています。

✅ 情動調整が重要視される理由(メンタル・人間関係・仕事)

なぜ、これほどまでに情動調整が注目されているのでしょうか?その理由は、私たちの日常に密接に関係しているからです。

● メンタルヘルスにおける重要性

情動調整がうまくいかないと、怒りを爆発させる、不安に飲み込まれる、自己否定が止まらないなどの状態になりがちです。

そのため、うつや不安障害などの治療では、感情への気づき・受容・対応を学ぶことが重視されます。

● 心理療法での活用

以下のような療法では、情動調整がトレーニング対象として明確に位置づけられています:

- DBT(弁証法的行動療法):感情の波が激しい人向けに、調整スキルを習得することが目的

- ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー):感情を避けずに受け入れ、価値に沿って行動することを重視

これらのアプローチは、単なる“心の病の治療”にとどまらず、日常生活の感情トレーニングとしても応用できます。

● 人間関係や仕事にも効く

感情的な言動をしてしまった経験はありませんか?

職場での人間関係やパートナーとの衝突も、多くは感情のコントロールミスから起こります。

だからこそ、情動調整は「生きやすさ」を高める土台なのです。

🔻まとめ

情動調整とは、感情とうまく付き合うための心理スキル。

感情を抑えるのではなく、「認識→受容→対応」を通じて、行動を自分で選べるようにする力です。

このスキルは、精神医療の現場でも重視されており、私たちの生活にも大きな影響を与えます。

次のセクションでは、具体的にどんな情動調整スキルが心理学で明らかになっているのかを見ていきましょう。

心理学で解明された情動調整スキルの代表例

情動調整は単なる感覚や経験則ではなく、心理学的に体系化されたスキルとして研究・整理されています。特に代表的なのが、スタンフォード大学の心理学者ジェームズ・グロスによるモデルです。

ここでは、そうした理論をベースに、感情をうまく扱うための代表的な手法を紹介します。

✅ グロスの情動調整プロセスモデルとは?(5つの戦略)

グロスは1998年に、感情が生じるまでの過程に沿って、情動調整には5つの介入ポイント(戦略)があると提唱しました。

| 戦略 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 状況選択 | 感情を引き起こす状況を避けたり選んだりする | 苦手な人との会話を減らす |

| ② 状況修正 | 状況そのものを改善する | 難しいタスクを分担して取り組む |

| ③ 注意配分 | 注意の焦点を意図的に移す | 緊張する場面で呼吸に集中する |

| ④ 認知的再評価 | 出来事の意味を捉え直す | 失敗を「経験」として前向きに捉える |

| ⑤ 反応調整 | 感情表現や生理反応を調整する | 怒りを抑え、穏やかに話す努力をする |

特に④の認知的再評価(reappraisal)は、科学的にも有効性が高いとされ、実践でもっとも取り入れやすい戦略です。

✅ 認知的再評価 vs 感情抑制|効果の違い

情動調整にはさまざまな手法がありますが、その中でも「認知的再評価」と「感情抑制」の違いは非常に重要です。

| 比較項目 | 認知的再評価 | 感情抑制 |

|---|---|---|

| 方法 | 感情が起きる前に、意味づけを変える | 感情が起きた後に、表現を抑える |

| 心理的負荷 | 少ない | 高い |

| 健康への影響 | メンタルが安定しやすい | 抑圧によるストレス増加のリスク |

たとえば、誰かに嫌なことを言われたとき、

「なんでこんなこと言うの!」と抑え込むのが感情抑制。

「この人も余裕がないんだな」と考えるのが認知的再評価です。

研究でも、再評価を行う人ほど抑うつや不安が少なく、対人関係も安定することが示されています。

✅ 脳科学が示す情動調整のメカニズム(前頭前野と扁桃体)

情動調整は、脳の働きとも深く関わっています。

- 前頭前野(PFC):理性や判断、感情のコントロールを担当

- 扁桃体(Amygdala):恐怖や怒りなど強い感情を生み出す場所

fMRI(脳の活動を可視化する装置)を使った研究では、ネガティブな感情を見直すときに前頭前野が活性化し、感情の暴走に関わる扁桃体の反応が穏やかになることが確認されています。

つまり、再評価という思考のトレーニングによって、感情の暴走を脳レベルで制御できるということです。

このように、情動調整スキルは「気の持ちよう」ではなく、脳科学にも裏づけられた実践的なスキルなのです。

🔻まとめ

- グロスのモデルでは、感情が生じる前後に介入する5つの調整戦略が提唱されている

- 中でも認知的再評価は効果が高く、感情抑制よりも健康的

- 再評価をすると脳の構造レベルで感情の反応を抑えられることも明らかになっている

このような科学的根拠に基づいたスキルは、誰でも少しずつトレーニングできます。

次のセクションでは、感情のコントロールがうまい人たちが、どのような習慣や考え方を日常に取り入れているのかを見ていきましょう。

感情コントロールが上手な人が実践している習慣と考え方

感情のコントロールがうまい人は、特別な才能を持っているわけではありません。

多くの場合、日常の中で自然に情動調整スキルを使っているのです。

ここでは、そんな人たちが実践している具体的な習慣や考え方をご紹介します。

すぐに真似できるものも多いので、ぜひ参考にしてみてください。

✅ 落ち着いて対処できる人が意識していること

感情に流されず、冷静に行動できる人たちには共通する「間を取る習慣」があります。

たとえば…

- 怒りが込み上げたときはまず深呼吸

- 返答する前に一拍置く癖をつけている

- 状況を一歩引いて客観的に見るトレーニングをしている

この「間」は一見些細なように思えますが、感情と反応の間に“選択”を生み出す大事なスペースです。

感情が湧くのは自然なこと。問題は、それにどう反応するかです。

落ち着いて対処できる人は、“反射的に動かず、選んで動く”ことを日常的に意識しています。

✅ 感情を無理に抑えず受け入れるマインド

感情コントロールが上手な人は、「感情を抑え込むこと」が目的ではありません。

むしろ、

- 「今、自分は怒っているな」

- 「不安な気持ちがあるな」

といったように、感情に気づき、受け入れる姿勢を大切にしています。

これは、ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)という心理療法でも重視される考え方で、

「不快な感情を否定せず、ありのまま受け止めることで前に進める」というアプローチです。

たとえば、イライラしたときに「怒ってはいけない!」と感情を押さえつけると、余計にストレスが溜まってしまいます。

それよりも、「怒ってるね。でもこの感情に飲み込まれず、どう行動するかを選ぼう」と考える方が、心はずっと楽になります。

✅ 感情に反応せず選択する|間を置く力の重要性

感情に反応するのではなく、「選択する」ためには、“間(スペース)”をつくる力が不可欠です。

これは、グロスの情動調整プロセスモデルでも触れた、

- 注意のコントロール

- 認知的再評価

- 行動の選択肢を広げる

といったスキルにも通じます。

そのために有効なのが、以下のような習慣です:

- 一度立ち止まって「これはどんな感情?」と問いかける

- 「今この場面で、自分はどうありたいか?」と価値を思い出す

- 心の中で「少し間を置こう」とつぶやく

このような習慣を持っている人は、一時的な感情ではなく、自分の価値観や目的に沿った行動を選べるようになります。

🔻まとめ

感情のコントロールがうまい人は…

- 感情を否定せず受け入れ

- 反射的な反応を避けて“間”を作り

- 価値に沿った行動を意識して選んでいる

これらは特別な才能ではなく、日常の中で少しずつ身につけられる習慣です。

次のセクションでは、これらのスキルをどうやって日常的にトレーニングできるのか、具体的な方法をご紹介していきます。

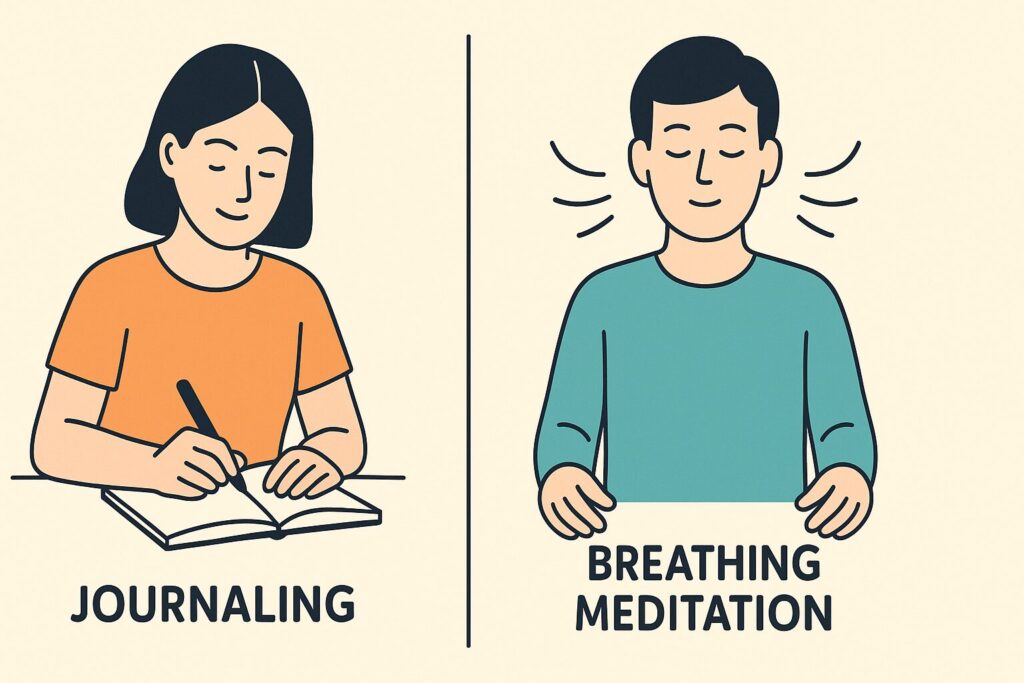

情動調整力を高める方法|今日からできる実践テクニック

情動調整は、生まれつきの能力ではなく、トレーニングによって高められるスキルです。

実際に、心理療法やメンタルトレーニングの現場でも、日常的に取り組める手法が多く紹介されています。

ここでは、初心者でもすぐに実践できる情動調整の4つのテクニックをご紹介します。

✅ 自分の感情に名前をつける(感情ラベリング)

感情ラベリング(感情のラベリング)とは、「今の感情が何かを言語化すること」です。

たとえば、

- 「イライラしている」

- 「悲しい気持ちがある」

- 「不安を感じている」

このように自分の感情を“見える化”するだけで、気持ちが落ち着いてくることがあります。

理由は簡単で、脳は「名前のつかないもの」を怖がります。逆に、言葉にできることで脳は「理解した」と感じ、反応が和らぎます。

やり方はシンプルです:

- 何か感情が動いたときに立ち止まる

- 「私は今、◯◯を感じている」と言葉にする

- 紙に書くのも効果的です

✅ 認知のリフレーミングを日常に取り入れる

リフレーミング(再構成)とは、物事の「枠組み(フレーム)」を変えることで、捉え方をポジティブに変える思考法です。

たとえば…

- 「失敗した…」→「学びのチャンスになった」

- 「なんでこんなこと言われるの?」→「相手もストレスが溜まっているのかも」

このように同じ出来事でも、意味づけを変えることで感情反応も変わります。

これは先に紹介した「認知的再評価」に近い技術で、情動調整の中でも非常に効果的なスキルです。

日常で使うコツは、「ツッコミ癖のある友達」のような視点を持つこと。

自分のネガティブ思考に、ちょっとツッコミを入れてみる感覚で続けると、自然に癖づいていきます。

✅ マインドフルネスと情動調整の相性

マインドフルネスとは、「今この瞬間に意識を向ける」こと。

心を過去や未来から切り離して、「今、ここにある感情や身体感覚」を感じるトレーニングです。

情動調整との関係で言えば、

- 感情に気づく力が高まる(=自己認識力の強化)

- 反射的に反応せず、距離を取る練習になる

- 感情に対する“とらわれ”が減る

といった効果があります。

具体的なやり方の一例:呼吸瞑想

- 静かな場所で目を閉じ、呼吸に注意を向ける

- 心が他のことを考えても、呼吸に戻る

- これを1〜3分からスタート

これだけでも、感情との距離感が変わってくるのを感じる人が多いです。

✅ 感情日記・ジャーナリングでセルフチェック

最後におすすめなのが、感情を記録する習慣=感情日記やジャーナリングです。

書き出すことで…

- 自分のパターンに気づける

- 感情を客観視できる

- 言語化が進み、感情が落ち着く

といった効果があります。

簡単なフォーマット例:

- 今日感じた強い感情は?

- その感情が生じたきっかけは?

- そのとき自分はどう対応した?

- 今振り返ってどう感じる?

このように、「振り返りと言語化の習慣」そのものが、情動調整のトレーニングになります。

🔻まとめ

情動調整力は、以下のようなシンプルな習慣で高めていくことができます:

- 感情に名前をつける

- 出来事の捉え方を変える

- 今ここに意識を向ける

- 記録して自己観察する

どれもすぐに始められ、継続することで確実に変化が見えてくるものばかりです。

次は、これらの習慣がうまく機能しない原因や、感情に振り回されやすい人の「落とし穴」について見ていきましょう。

感情コントロールが苦手な人によくある思い込みやクセ

情動調整のスキルは、誰でもトレーニングで身につけられます。

しかし、なかなかうまくいかない人には、ある共通した思い込みや認知のクセがあるのも事実です。

この章では、感情に振り回されがちな人が陥りやすい3つの典型的なパターンを紹介します。

まずは「気づくこと」が、感情との付き合い方を変える第一歩です。

✅「感情は抑えるべき」という誤解

よくある誤解に、「感情は抑えるのが正しい」「感情的になるのは弱いこと」という考え方があります。

たとえば…

- 「怒ったら大人じゃない」

- 「泣いたら負け」

- 「不安を見せたら信頼されない」

こうした思い込みは、感情=悪いものという価値観から来ています。

しかし、感情は本来、自分の内面からの重要なサインです。

無理に抑え込むと、逆にストレスや衝動的な爆発を引き起こしやすくなります。

大切なのは、「感情をコントロールする=抑える」ではなく、

「感情を理解し、適切に対処する」ことだという認識を持つことです。

✅ 過剰な自己批判や完璧主義が感情を乱す

感情の波が激しい人の多くに、自己批判のクセや完璧主義の傾向が見られます。

- 小さなミスでも「自分はダメだ」と責めてしまう

- 他人の期待に応えられないと、価値がないと感じる

- 感情的になった自分に、さらに怒りや恥を感じる

このような思考パターンは、感情の二重苦を引き起こします。

たとえば「イライラした」→「そんな自分はダメだ」→「もっとイライラする」という悪循環です。

このような状態では、情動調整どころか、感情の整理やケアに向き合う余裕も失われてしまいます。

まずは「感情が乱れるのも人間らしさ」と認めること。

そのうえで、少しずつ思考のハードルを下げていくことが、情動調整の第一歩になります。

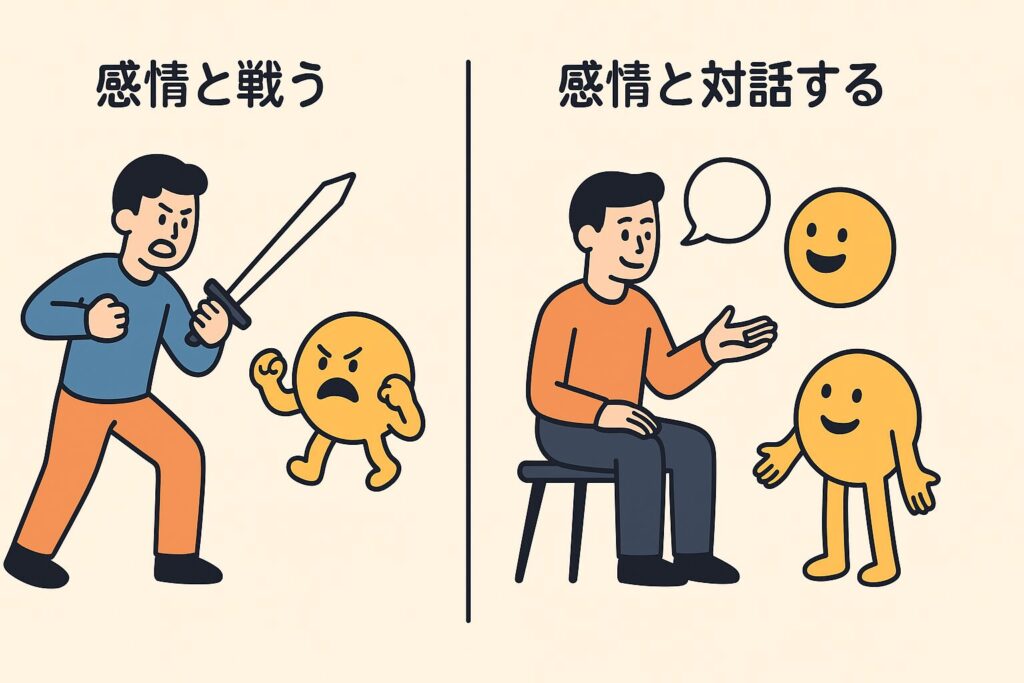

✅ 感情を「悪者」にしない受け止め方のコツ

感情に振り回されやすい人は、そもそも感情を“コントロールすべき敵”のように見ている傾向があります。

しかし実際は、感情は「敵」ではなく、自分の価値や欲求を知らせてくれるメッセンジャーです。

たとえば…

- 怒り:自分の境界が侵されたサイン

- 不安:大切な何かを守りたい気持ち

- 悲しみ:喪失を受け止めたい欲求の表れ

このように捉えることで、感情を「戦う対象」ではなく、「話を聞く対象」として受け止めることができます。

その結果、感情に対する苦手意識が薄れ、より冷静な対応が可能になります。

🔻まとめ

感情コントロールが苦手な人は、

- 感情を抑えるべきものと誤解していたり

- 自分を責めすぎたり

- 感情そのものを敵と見なしてしまう傾向があります。

まずはその認知のクセに気づき、感情に対する見方を変えることが大切です。

次の章では、ここまで紹介してきた情動調整スキルを、どう人生に活かしていけるかをまとめていきます。

まとめ|情動調整を知ることは人生の質を変える第一歩

ここまで、感情のコントロールがうまい人の特徴や、心理学的に明らかにされている情動調整スキル、そして実践方法や思い込みの修正までを幅広く紹介してきました。

最後に大切な視点として、「感情に強くなる」とはどういうことか?

そして、どうすればそれを人生に根づかせていけるのか? を確認していきましょう。

✅ 感情に強くなる=弱さを否定することではない

「感情をコントロールする」と聞くと、つい「強い人間にならなきゃ」「感情的にならないように我慢しよう」と考えてしまいがちです。

でも、本当の意味で感情に強い人というのは…

- 自分の弱さを受け入れている

- 感情に正直でありながら冷静さを保てる

- 状況に応じた“しなやかな対応”ができる

こうした柔軟さを持った人です。

怒り、悲しみ、不安——

そういったネガティブな感情も含めて「人間らしさ」として受け入れ、そのうえでどう振る舞うかを選べる人こそが、真に感情に強い人です。

「感情的になってもいい。ただ、それをどう扱うかが大切。」

この姿勢を持つことが、情動調整の出発点でもあります。

✅ 習慣としての情動調整スキルを身につけよう

ここまでで紹介した情動調整スキルは、決して一夜にして身につくものではありません。

しかし、日々の小さな実践の積み重ねによって、確実に自分の中に定着していきます。

たとえば…

- 感情に名前をつける(ラベリング)

- 出来事の捉え方を変える(リフレーミング)

- 呼吸に意識を向ける(マインドフルネス)

- 日記を書く(ジャーナリング)

どれも、1日数分でできることばかりです。

重要なのは、「感情とうまくつきあう習慣」を、日常の中に組み込むこと。

情動調整は、単なるメンタルのテクニックではなく、自分らしく生きるための土台になります。

情動調整をもっと深く学び、日常に活かすためのおすすめリソース

感情との付き合い方を変えていくには、知識と実践のバランスが大切です。

ここでは、「情動調整」や「感情コントロール」に関心を持った方に向けて、学びやすく、生活に取り入れやすい書籍・ツール・サービスをご紹介します。

✅ 書籍(心理学の知識を深めたい方に)

- 『いやな気分よ、さようなら コンパクト版』(デビッド・D・バーンズ)

→ 認知行動療法の古典的名著。感情と考え方のつながりをわかりやすく学べます。 - 『マインドフルネスストレス低減法』(ジョン・カバットジン)

→ 感情の受け入れと距離の取り方を、実践的なワークを通じて習得できます。

✅ 映画(感情を楽しく学びたい方に)

- 『インサイド・ヘッド』(ディズニー/ピクサー)

→ 感情たちが主人公の“頭の中”で繰り広げるストーリー。

怒りや悲しみ、不安といった感情の大切な役割を描いており、「感情をコントロールする」のではなく「感情と共に生きる」視点が自然に身につきます。情動調整を学ぶ入口としてぴったりの1本です。

✅ Webサイト(無料で基礎を学びたい方に)

- 日本認知・行動療法学会

→ CBTやDBTなど、心理療法に基づく情動調整スキルの専門情報をチェックできます。

✅ アプリ(毎日のセルフケアに役立てたい方に)

- Awarefy

アウェアファイ)

アウェアファイ)

→ 認知行動療法(CBT)をベースに、感情や思考の記録・振り返りができるセルフケアアプリ。

気分の波や思考のクセに気づきやすくなり、情動調整力の向上にも役立ちます。 - Meditopia(メディトピア)

→ 瞑想・マインドフルネス・睡眠導入など、幅広い音声ガイドが揃ったアプリ。

不安やストレスに寄り添うようなやさしい語り口で、初心者でも安心して感情ケアに取り組めます。日々の気持ちの切り替えや、自分と向き合う時間づくりにもぴったりです。

✅ 関連サービス(本格的に取り組みたい方に)