「こんなに頑張っているのに、なぜ報われないんだろう?」

「努力しても評価されない」「もう限界かもしれない」──そんなモヤモヤを感じていませんか?

実はその“報われなさ”には、心理学的なメカニズムがあります。

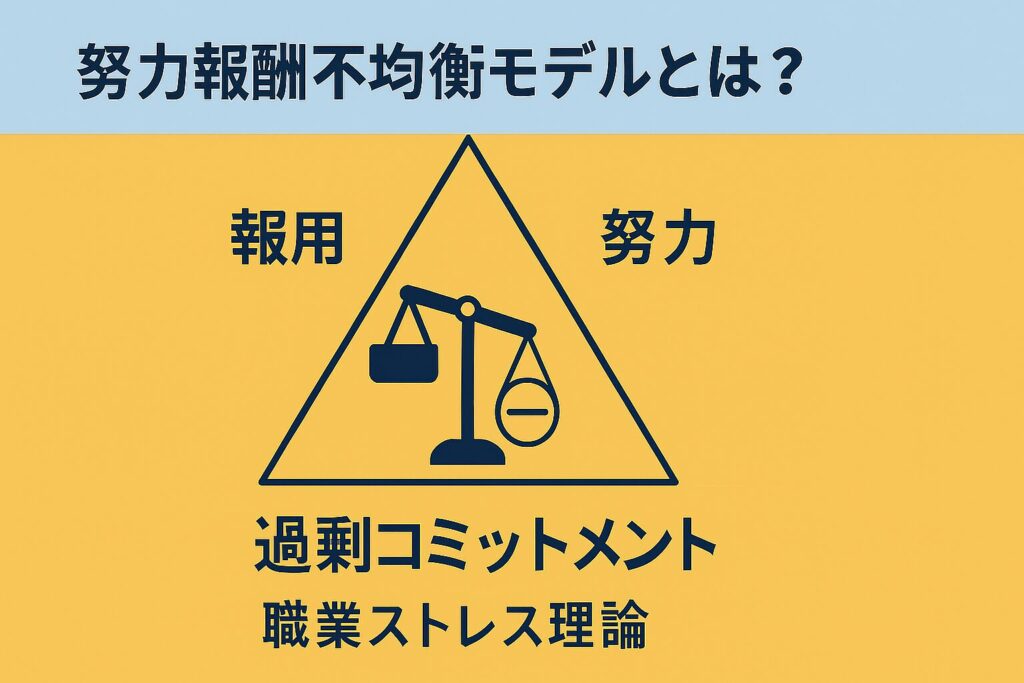

それを説明するのが、ドイツの社会疫学者ジーグリストが提唱した努力報酬不均衡モデル。

人は「努力」と「報酬」のバランスが崩れたとき、強いストレスや無力感を感じるようにできているのです。

この記事では、

- 努力しても報われない心理の正体

- 真面目な人ほど陥りやすい“頑張りすぎの罠”

- 不均衡を解消し、心のバランスを取り戻す方法

を、やさしい言葉で解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

努力しても報われないと感じる心理とは?|“報われなさ”の正体を理解する

「こんなに頑張っているのに、なぜ自分だけ評価されないんだろう」

──そう感じたことはありませんか?

実はその“報われなさ”の感覚は、心の仕組みが生み出す自然な反応です。

ここでは、努力が幸福につながりにくい現代的背景と、心理学的に見た“報われなさ”の正体を整理していきます。

「努力=幸福」ではなくなった時代背景

かつては「努力すれば報われる」という考えが社会の共通認識でした。

しかし近年は、努力しても結果が見えにくい構造が増えています。

- 成果がチーム単位でしか評価されない

- 成果よりも「人間関係」や「印象」で評価が決まる

- AIや外注化などで、自分の努力が直接成果に結びつかない

こうした変化の中で、努力と結果の因果関係が薄れていることが、“報われなさ”の根底にあります。

承認されない努力がストレスになる理由

心理学では、人間には「努力が社会的に認められたい」という承認欲求があります。

これは単なる自己満足ではなく、社会とのつながりを確認する本能的な仕組みです。

努力をしても承認が得られないとき、人は次のようなストレス反応を示します。

- 「自分の存在が軽視されている」と感じる

- 「こんなに頑張っても意味がない」と無力感を覚える

- 「もっと頑張らなきゃ」と焦って過剰努力に陥る

このとき心の中では、「努力=価値」という信念が揺らぎ、自己肯定感が低下していきます。

「自分ばかり損している」と感じる心理メカニズム

“報われなさ”の感情は、実際の報酬額よりも「他人との比較」によって強まります。

同じ努力でも、他人が自分より評価されているのを見た瞬間、相対的な不公平感が生まれるのです。

この心理を説明するのが、アダムスの公平理論(Equity Theory)。

人は自分の「努力と報酬の比率」を他者と比べ、釣り合っていないと感じたときにストレスを覚えます。

たとえば──

「自分は10の努力をしているのに、報酬は5。

同僚は5の努力で8の報酬を得ている」

この差が続くと、「自分ばかり損している」という怒りや疲労感が強まっていきます。

公平理論との関係:他人との比較が生む不満

公平理論によると、不満を解消するために人は次のような行動を取りやすくなります。

- 努力を減らしてバランスを取ろうとする

- 報酬を増やそうと交渉する

- 比較対象を変える(自分より恵まれた人を見ないようにする)

つまり「努力しても報われない」という感情は、自分の中の“バランス感覚”が崩れているサインなのです。

努力報酬不均衡モデルは、この“不公平感”がどのようにストレスや健康リスクに影響するかを科学的に説明した理論と言えます。

努力報酬不均衡モデルとは?|報われない心理を説明する職業ストレス理論

「努力しても報われない」と感じる背景には、努力と報酬のバランスが崩れている心理的メカニズムがあります。

それを科学的に説明したのが、ドイツの社会疫学者ヨハネス・ジーグリスト(Johannes Siegrist)が提唱した努力報酬不均衡モデル(Effort–Reward Imbalance Model:ERI)です。

この理論は、単なる“気持ちの問題”ではなく、長期的な健康リスクに直結する社会心理学モデルとして注目されています。

モデルを提唱したヨハネス・ジーグリストとは

ジーグリストは1990年代、ヨーロッパの労働者を対象に「職場ストレスと健康」の関係を研究しました。

その結果、うつ病や心臓疾患などのリスクが高い人に共通していたのが、

「努力の量に対して報酬が少ない」

という慢性的な不均衡状態でした。

彼はこの構造を「努力報酬不均衡モデル」として体系化し、

努力(Effort)と報酬(Reward)の関係が人の幸福・健康・動機づけを左右すると説明しました。

「努力」「報酬」「過剰コミットメント」の3要素をわかりやすく解説

このモデルは、次の3つの要素から成り立ちます。

| 要素 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 努力(Effort) | 仕事への負担・責任・時間・精神的エネルギー | 長時間残業・責任の重い業務 |

| 報酬(Reward) | 給与・昇進・安定・上司の評価・感謝などの見返り | 給与・称賛・信頼・キャリア |

| 過剰コミットメント(Overcommitment) | 自分を追い込みすぎる性格傾向。責任感・完璧主義 | 「自分がやらなきゃ」「休むのは悪」などの思考 |

つまり、

努力が大きいのに報酬が小さい

+ 過剰コミットメントで頑張りすぎてしまう

という状態が、最もストレスや健康被害を招きやすいというわけです。

努力と報酬のバランスが崩れた時、心と体で何が起きるのか

努力報酬のバランスが崩れると、脳は「不公平だ」という警報を出します。

そのとき起こるのが、ストレスホルモン(コルチゾール)や交感神経の過剰反応です。

この状態が続くと──

- 睡眠の質が低下する

- 疲労感が抜けない

- イライラ・無力感・抑うつ状態が続く

- 高血圧や心疾患のリスクが上がる

つまり、“報われなさ”はメンタルだけでなく身体にもダメージを与えるサインなのです。

要求―裁量モデルとの違いと共通点

同時期に研究されたのが、アメリカの心理学者ロバート・カラセック(Robert Karasek)による要求―裁量モデル(Demand–Control Model)です。

これは「仕事の要求が高く、裁量が少ないほどストレスが強まる」とする理論で、ERIモデルとよく比較されます。

両者の違いを整理すると次の通りです。

| 観点 | 努力報酬不均衡モデル | 要求―裁量モデル |

|---|---|---|

| 主眼 | 努力と報酬のバランス | 要求と自由度のバランス |

| 核心テーマ | 不公平感・見返りの欠如 | コントロールの欠如・過剰負担 |

| 強調点 | 社会的報酬・承認 | 職場環境・裁量権 |

どちらも共通しているのは、「人はコントロールできない努力を強いられたとき、ストレスを感じる」ということです。

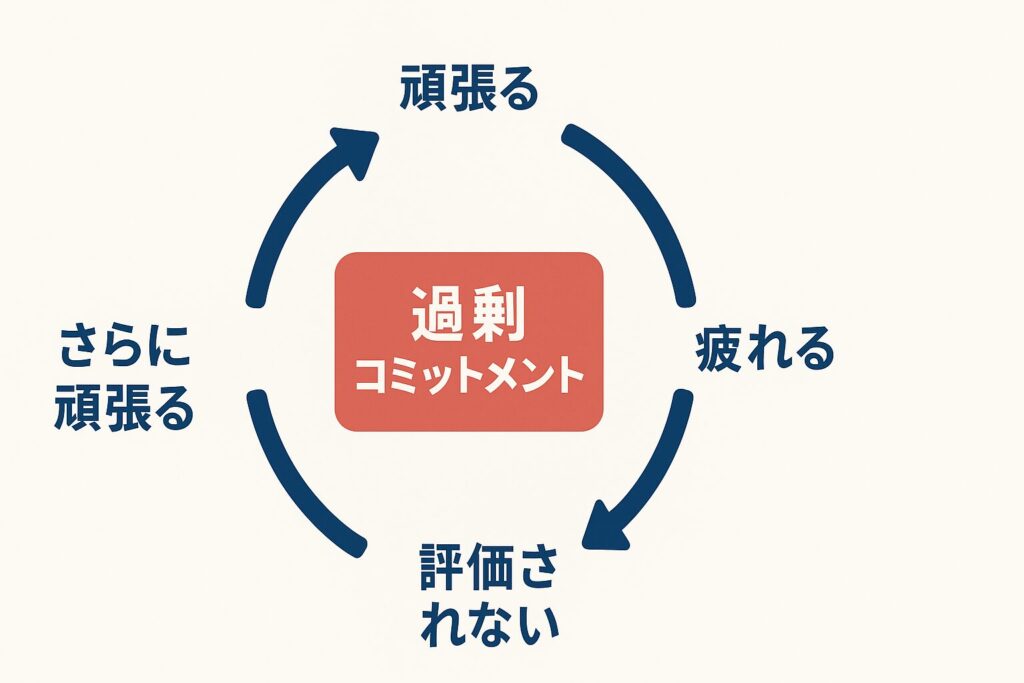

真面目な人ほど危ない?|過剰コミットメントが生む「頑張りすぎの悪循環」

「もっと頑張らなきゃ」「自分がやらないと迷惑をかける」

──そう考えて行動している人ほど、実は努力報酬不均衡の罠にハマりやすい傾向があります。

努力報酬不均衡モデルでは、このような頑張りすぎの性格傾向を「過剰コミットメント(Overcommitment)」と呼びます。

それは一見“立派な美徳”に見えますが、心理学的には慢性的なストレスを生むリスク要因でもあるのです。

「頑張りすぎる性格」が不均衡を悪化させる

過剰コミットメントの人は、

「努力すれば報われるはず」という信念が強く、失敗を自分の責任と捉えがちです。

しかし現実には、どれだけ努力しても報酬が得られない場面が存在します。

にもかかわらず、「自分の努力が足りない」と考えてさらに頑張る──。

この自己強化ループこそが、ストレスを慢性化させる原因です。

努力 → 報酬が少ない → 自分を責める → さらに努力 → ますます報われない

この悪循環が続くと、精神的エネルギーはどんどん消耗していきます。

自分を追い込みやすい人の特徴

心理学的に見ると、過剰コミットメント傾向が強い人にはいくつかの共通点があります。

✅ 頑張りすぎる人の3つの心理傾向

- 完璧主義:小さなミスも許せず、「常に100点」を求める。

- 過剰な責任感:「自分がやらなければ」という義務感が強い。

- 罪悪感の強さ:「休む」「頼る」「断る」ことに罪悪感を抱く。

これらの特性を持つ人は、報酬が少なくても「まだ努力が足りない」と感じてしまい、結果的に不均衡を自ら強化してしまうのです。

過剰コミットメントがうつ病や燃え尽き症候群を招く理由

過剰コミットメントは、単に気疲れするだけではありません。

研究では、心身の健康に直接的な悪影響を及ぼすことが示されています。

- 長期間、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌が続き、脳の疲労が進む

- 睡眠障害や免疫低下が起き、慢性的な疲労を感じる

- 「何をしても意味がない」と感じるうつ的思考に陥る

- やる気が出ない・感情が鈍るなど、燃え尽き症候群(バーンアウト)の兆候が現れる

つまり、過剰コミットメントとは「心のガソリンを無理に燃やし続ける状態」。

見た目は努力家でも、内側ではすでにエネルギーが枯渇しているのです。

「努力が足りない」と思い込む心理的トラップ

報酬が得られないとき、人は「原因は外にある」とはなかなか思えません。

特に真面目な人ほど、

「自分がまだ頑張りきれていない」

と内的原因(自責)で説明しようとします。

この心理的なクセを「内的帰属バイアス」と呼びます。

それによって、本来は環境の問題(評価制度・上司の偏り・労働構造など)なのに、

自分ばかりを責めてしまうのです。

結果、さらに努力し、さらに報われず、ますます疲弊していく──。

この悪循環を断ち切るには、まず「自分が悪い」と思い込む癖に気づくことが第一歩です。

職場の“報われなさ”は構造的な問題?|努力報酬不均衡モデルの社会的示唆

「自分の努力が報われないのは、自分のせいなのか?」

そう思い込む人は多いですが、実際には社会構造や職場環境のゆがみが背景にあるケースも少なくありません。

努力報酬不均衡モデル(ERIモデル)は、個人の性格や能力だけでなく、職場全体の不公平構造を明らかにするための理論でもあります。

組織的な不公平感が生むストレス構造

ERIモデルでは、努力と報酬のバランスが崩れる原因として、組織の制度的不公平が挙げられます。

たとえば次のような状況です。

- 成果に対する評価があいまい、または偏っている

- 給与や昇進が年功序列・人間関係で決まる

- 頑張っても感謝や承認の言葉がない

- 長時間労働が「当然」とされ、休むことに罪悪感を感じる

こうした環境では、努力すればするほど「報われない」という感情が積み重なり、やがて組織的バーンアウト(職場全体の疲弊)にまで発展します。

つまり、「頑張りが報われない職場」とは、制度の歪みがストレスを生み出す仕組みを持っているのです。

公平理論・組織的公正理論との関連

ERIモデルは、心理学の公平理論(Equity Theory)や組織的公正理論(Organizational Justice Theory)と深く関係しています。

- 公平理論:他人との「努力と報酬の比率」を比較して不公平を感じる心理。

- 組織的公正理論:報酬の“金額”よりも、“決定プロセスの透明性”や“上司の態度”が公正に感じられるかどうかが重要。

たとえば、給料が低くても「理由が説明され、誠実に扱われた」と感じれば、人は納得しやすい。

逆に、評価の根拠が不明確だったり、扱いに不尊重を感じると、報酬額に関係なく強いストレスを感じます。

つまり、人が求めているのは単なる「お金」ではなく、“公平に扱われている”という心理的報酬なのです。

感謝されないケア労働や長時間労働の背景

ERIモデルはまた、ケア労働(看護・介護・教育など)のように、「努力は高いのに報酬が低い」職種を説明する上でも有効です。

- 物理的・感情的負担が大きい

- 成果が数値化しにくい

- 「やりがい」を口実に低賃金が続く

このような状況では、社会的報酬(尊敬・承認)が欠けた状態が長く続き、燃え尽き症候群や離職の原因になります。

ERIモデルは、こうした構造的ストレスを「個人の問題ではなく、社会的な不均衡の問題」として可視化する点で意義があります。

日本社会における「報酬格差」とモチベーション低下

日本では特に、「努力=長時間労働」と結びつきやすい文化があります。

そのため、成果ではなく「どれだけ頑張ったか」「残業したか」で評価されることが多く、努力と報酬のズレが起こりやすい。

- 働き方改革が進んでも、「定時退社=やる気がない」と見られる風潮

- 非正規雇用やジェンダー格差による報酬差

- 経済的不安定さによる「報われなさの常態化」

こうした社会的背景が重なり、真面目に働く人ほど「頑張るほど報われない」と感じやすくなっています。

ERIモデルは、そうした現代日本の“構造的ストレス社会”を理解するための重要な理論でもあるのです。

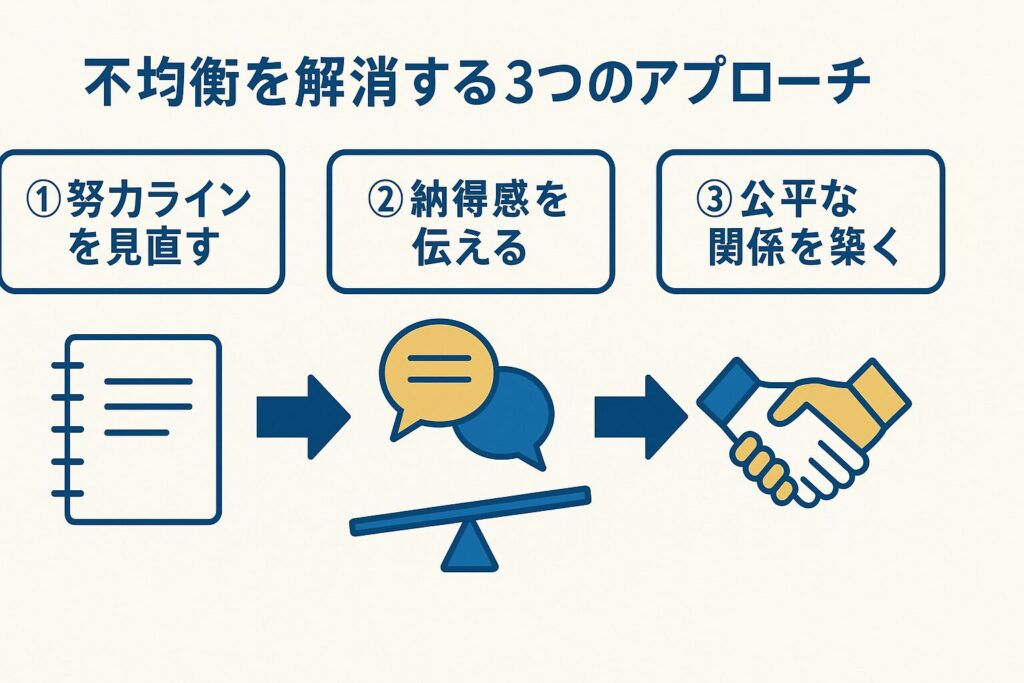

努力が報われる環境とは?|不均衡を解消する3つのアプローチ

「努力が報われない」という状態は、多くの場合、努力と報酬の関係を見直す仕組みが欠けていることが原因です。

努力報酬不均衡モデルをもとにすれば、その“報われなさ”を少しずつ解消するための実践的なヒントが見えてきます。

ここでは、職場・人間関係・自分自身の3つの視点から、バランスを取り戻す方法を紹介します。

自分の「努力ライン」と「報酬期待」を見直す

まず最初に必要なのは、「どこまでが自分にとっての適正な努力なのか」を見直すことです。

真面目な人ほど、「100%で頑張るのが当たり前」と思いがちですが、それが慢性的な不均衡を生む第一歩です。

✔ 見直しのための3つの質問

- 自分の努力は、何に対して報われてほしいのか?(お金・承認・安心・成長)

- その努力は、誰のためのものか?(自分のため?他人の期待のため?)

- 休息を十分にできているか?

この問いを通じて、「やるべき努力」と「やらなくていい努力」を切り分けると、

“報われなさ”の原因が少しずつ明確になります。

上司・組織に伝えるべきこと:報酬ではなく“納得感”の共有

努力報酬不均衡を完全に自分だけで解決するのは難しいものです。

だからこそ重要なのが、「不満」ではなく「納得感」を伝えるコミュニケーションです。

たとえば、

「成果を出すために何を優先すればよいですか?」

「どんな基準で評価されているかを知りたいです」

といった“建設的な質問”を使うことで、相手を責めずに報酬構造の改善を促すことができます。

また、報酬の金額以外に「感謝」「信頼」「評価基準の明確さ」といった心理的報酬が得られるだけでも、ストレスは大きく減少します。

これは、組織的公正理論(Organizational Justice Theory)でも示されている通りです。

「頑張りすぎない」セルフマネジメントの実践法

努力の総量を減らすのではなく、“頑張り方を調整する”ことがポイントです。

💡 頑張りすぎを防ぐセルフマネジメントの3ステップ

- 優先順位を明確にする

→ 「今日の最重要タスクは何か?」を1つに絞る。 - “やらないことリスト”を作る

→ 他人の期待や無意味な完璧主義を手放す。 - 回復の時間を予定に組み込む

→ 休息や趣味を「サボり」ではなく「戦略的回復」と捉える。

過剰コミットメントの人ほど、“立ち止まる勇気”が回復の第一歩になります。

公平感を高める人間関係・コミュニケーションのコツ

「努力と報酬の不均衡」は、人とのつながりが弱い環境(孤立状態)で起きやすいことが分かっています。

なぜなら、人は他者からの承認や感謝といった“社会的報酬”によって、「自分の努力が意味を持っている」と感じやすいからです。

一方で、孤立した環境ではそうしたフィードバックが得られず、努力に対して見返りがない状態が続くため、心理的ストレスが蓄積してしまいます。

そのために有効なのが、以下のようなコミュニケーションです。

- 互いに「ありがとう」を言い合う文化をつくる

- 頑張りを共有し合うミーティングや日報を設ける

- 上司・同僚・部下との小さな成功を可視化する

これらはどれも報酬の“心理的側面”を補う行動です。

たとえ金銭的報酬が増えなくても、「理解されている」「評価されている」と感じるだけで、脳のストレス反応は大きく軽減されることが研究でも確認されています。

公平感を高める人間関係とは?

心理学でいう「公平感(perceived fairness)」は、

「自分の努力や貢献に対して、相手から適切な反応・対価・感謝がある」と感じられる状態を指します。

つまり、

- 努力が認められる(承認・感謝・評価)

- 相手も自分も無理しすぎていない(負担のバランス)

- 意見や気持ちが一方的に無視されない(尊重されている感覚)

この3点がそろうことで、人は「この関係はフェアだ」と感じやすくなります。

まとめ|“報われなさ”を減らす第一歩は、「不均衡に気づくこと」から

「努力しても報われない」という悩みは、誰にでも起こり得る普遍的なテーマです。

それは、努力と報酬のバランスが崩れた“心理的な構造”の問題です。

職場の構造を見直す視点を持つ

報われないと感じるとき、人は「自分が悪い」と思いがちです。

しかしERIモデルの視点から見れば、それは「環境と自分の関係性がずれている状態」が原因であることもあります。

- 評価基準が不明確

- 承認が少ない職場文化

- 自分の頑張りラインが高すぎる

- 周囲との比較で自己価値が揺らいでいる

こうした要因は、ほとんどが構造的なものです。

バランスを取り戻すことで得られる心理的回復

努力と報酬のバランスを見直すと、次のような変化が起こります。

- 「自分の頑張り」を客観的に見られるようになる

- 小さな承認や感謝にも気づける

- 休むことへの罪悪感が減る

- 「できていること」に目が向き、自己肯定感が上がる

つまり、不均衡を整えるとは、心の重心を“外の評価”から“自分の納得”へ戻すことでもあります。

それが結果的に、行動の持続力や幸福感を高めてくれるのです。

「報われない=失敗」ではなく「再調整のサイン」

努力が報われないとき、人は「やっぱり無駄だった」と感じがちです。

けれど心理学的に見ると、それは“自分と環境の関係を見直すタイミング”でもあります。

報われない=もう終わり

ではなく

「今のバランスを再設計するサイン」

そう捉えることで、疲弊ではなく成長のきっかけに変えられます。

努力報酬不均衡モデルの本質は、

「頑張ること」そのものを否定する理論ではなく、報われる形で頑張るための調整理論」です。

この記事のまとめ

- 努力が報われないのは「不公平構造」と「過剰コミットメント」の組み合わせで起きることもある

- 真面目な人ほど“頑張りすぎループ”に陥りやすい

- 不均衡を減らすには「努力ライン」「報酬期待」「納得感」を整えること

- 報われなさは“失敗”ではなく、“立て直しのチャンス”