「自己肯定感を上げても、また同じ悩みが繰り返される…」そんな経験はありませんか?

例えば、人間関係でいつも遠慮してしまう、挑戦の前に怖くなって一歩踏み出せない――その原因、コアビリーフ(深層信念)にあるかもしれません。コアビリーフとは、幼少期から無意識に信じ込んできた「自分・他人・世界」に関する思い込みのこと。これが変わらない限り、表面的な努力だけでは元に戻ってしまうことも。

この記事では、コアビリーフの基本や代表的な種類、自己肯定感・セルフイメージとの違いを整理し、心理学的に効率的な書き換え方をわかりやすく紹介します。さらに、日常やビジネスでの活用例も盛り込みました。深層から変わるヒントを、ぜひ最後まで読んでくださいね。

コアビリーフとは何か|自己肯定感やセルフイメージとの違いを整理

コアビリーフの基本定義と特徴

コアビリーフとは、私たちが無意識に長年信じ込んでいる「自分・他者・世界」に関する根本的な思い込みや信念のことです。

例えば、「自分は価値がない」「人は信じられない」「世界は危険だ」といった考え方は、普段意識していなくても、行動や感情の土台になっています。

特徴としては:

- 幼少期の経験や繰り返しの出来事で形成される

- 直接は見えないが、自動思考や行動パターンに影響を与える

- ポジティブなものもあれば、ネガティブなものもある

心への影響と日常での現れ方

コアビリーフは心のOSのような存在で、あらゆる出来事の受け止め方を左右します。

例えば、同じ仕事のミスでも、

- 「自分は有能だ」という信念を持つ人 → 「次は改善しよう」と前向きに受け止める

- 「自分は無能だ」という信念を持つ人 → 「やっぱり自分はダメだ」と落ち込みやすい

このように、出来事そのものよりも、それをどう解釈するかを決めるのがコアビリーフです。

自己肯定感との違い|「自分をどう評価するか」との差

自己肯定感は、「自分を肯定的に評価できる気持ち」や「自分を受け入れる感覚」のことです。

これは感情や自己評価の現在の状態を示します。

一方でコアビリーフは、もっと深い層にある固定的な信念で、自己肯定感の高さや低さを支える根っこです。

セルフイメージとの違い|「自分をどう描くか」との差

セルフイメージは、「自分がどんな人間だと思っているか」という自己像のことです。

例えば、「私は明るい人」「私は運動が得意」といったイメージです。

コアビリーフとの違いは、セルフイメージが比較的変化しやすく、状況や経験によって上下する点です。

一方、コアビリーフは長年変わらず続くため、セルフイメージの土台になります。

3つの概念の関係図で理解する

イメージとしては、木の構造に例えると分かりやすいです。

- 根っこ(見えない部分):コアビリーフ(深層の信念)

- 幹や枝:セルフイメージ(自己像)

- 葉や花:自己肯定感(今感じている自己評価)

根っこが変われば、幹や葉も自然に変化します。逆に、葉や幹を整えるだけでは、根っこの影響を受け続ける可能性があります。

コアビリーフの代表的な種類と具体例

自分に関するコアビリーフ(無価値感・無能感・恥・欠陥感)

自分に関するコアビリーフは、「自分はどういう存在か」という根本的な思い込みです。特に否定的なものは行動や感情を制限しやすく、以下のようなタイプがあります。

- 無価値感タイプ:「私は価値がない」「存在する意味がない」

- 無能感タイプ:「私は能力がない」「何をやってもダメだ」

- 恥・欠陥感タイプ:「私は欠陥がある」「人に知られたら嫌われる」

これらが強いと、新しい挑戦を避けたり、人間関係で過度に遠慮する行動につながります。

他者に関するコアビリーフ(不信・拒絶・依存)

他者に関するコアビリーフは、「人との関わり方」に影響する信念です。

- 不信タイプ:「人は裏切るものだ」「人は危険だ」

- 拒絶タイプ:「人は私を拒絶する」「愛されない」

- 依存タイプ:「私は誰かがいないと生きていけない」

このタイプが強いと、過度な警戒心や人間関係への依存、または孤立行動が生まれやすくなります。

世界や人生に関するコアビリーフ(危険・不公平・孤立)

世界や人生に関するコアビリーフは、社会や環境に対する根本的な見方です。

- 危険タイプ:「世界は危険な場所だ」

- 不公平タイプ:「世の中は不公平だ」

- 孤立タイプ:「私はどこにも居場所がない」

こうした信念は、将来に対する不安や諦め、行動の抑制につながります。

スキーマ療法における18種類の「早期不適応スキーマ」概要

心理療法の一つであるスキーマ療法では、コアビリーフに近い概念として「早期不適応スキーマ」を18種類に分類しています。主な領域は以下の5つです。

- 切り離し・拒絶領域(例:見捨てられ感、欠陥感、不信感)

- 自立・パフォーマンスの障害領域(例:依存感、失敗感)

- 境界の障害領域(例:権利意識過剰、自己抑制不足)

- 他者志向領域(例:承認欲求過多、自己犠牲)

- 過度な警戒・抑制領域(例:否定主義、過剰基準)

肯定的なコアビリーフの例とその力

コアビリーフは否定的なものだけではありません。肯定的なコアビリーフは、人生の支えとなります。

- 「私は価値のある人間だ」

- 「困難は乗り越えられる」

- 「人は信頼できる」

こうした信念があると、困難な状況でも前向きな行動が取りやすくなり、精神的な回復力(レジリエンス)も高まります。

コアビリーフを書き換えるメリット

行動力や挑戦意欲が高まる

否定的なコアビリーフ(例:「自分は無能だ」)を現実的で肯定的な信念に置き換えると、失敗への過度な恐れが減り、行動量が増えます。

例えば「失敗=価値がない」という信念を「失敗=学びのチャンス」に書き換えた人は、新しい仕事や人間関係に積極的に挑戦しやすくなります。

人間関係のストレスが減る

「人は必ず裏切る」「自分は嫌われる」というコアビリーフがあると、人間関係で常に緊張や不安を抱えます。

書き換えによって「人には信頼できる面もある」「私は価値がある人間だ」と捉えられるようになると、過度な警戒や自己防衛が減り、関係がスムーズになります。

長期的なメンタル安定につながる

表面的な気分の浮き沈みではなく、根っこの信念が安定することで感情の波が小さくなります。

ストレスフルな出来事が起きても「大丈夫、乗り越えられる」という基盤があるため、落ち込みからの回復も早くなります。

逆境でも折れにくい自己基盤ができる

肯定的なコアビリーフはレジリエンス(精神的回復力)の土台になります。

災難や失敗に直面したときも、「この経験から学べることがある」「私はサポートを受けられる」という信念が支えになり、立ち直りが早くなります。

コアビリーフの書き換え方|基本ステップ

コアビリーフは深層に根付いた信念なので、漫然と「ポジティブになろう」と思うだけでは変わりにくいです。

ここでは心理療法でも使われる手順を、初心者にもわかる形で5ステップに分けて解説します。

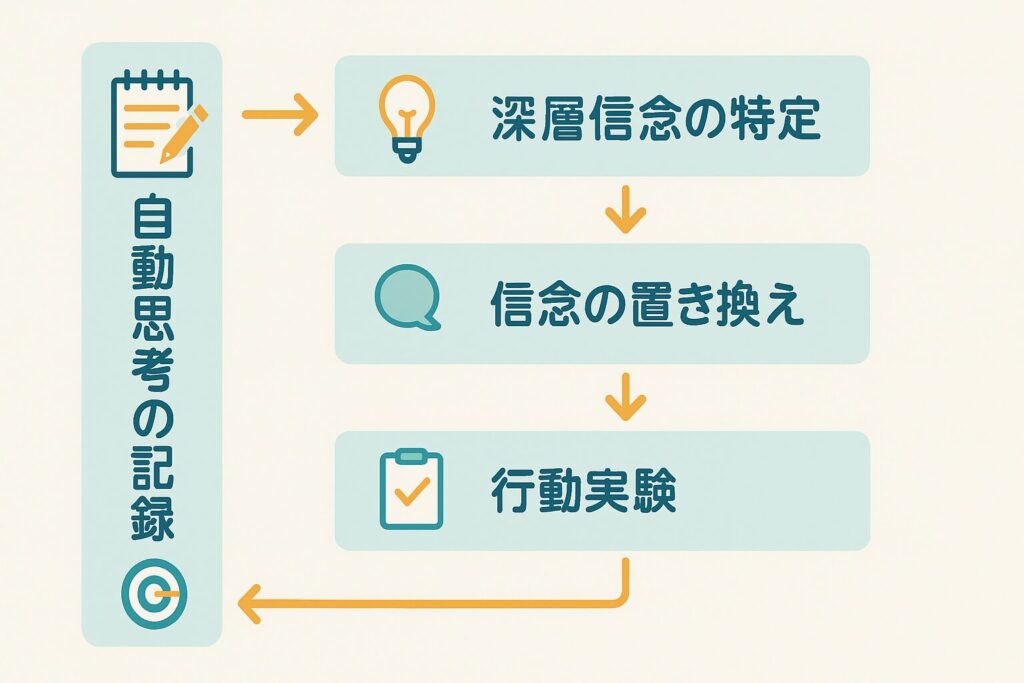

ステップ1|自動思考を記録して可視化する

まずは、日常で浮かぶ自動思考(瞬間的に頭に浮かぶ言葉やイメージ)を書き出します。

ポイントは「正しいかどうかを判断せず、そのまま記録する」ことです。

例:

- 上司に呼ばれた → 「怒られるに違いない」

- 人に断られた → 「やっぱり嫌われている」

こうすることで、コアビリーフの“入口”になるパターンが見えてきます。

ステップ2|ダウンワードアロー法で深層の信念を特定する

ダウンワードアロー法とは、「それはなぜ?」を繰り返し、自動思考の奥にある信念を掘り下げる方法です。

ただし、質問が責めるように聞こえないよう、「もしそれが本当だったら、何が嫌ですか?」など柔らかい表現を使います。

例:

「断られた → 嫌われたと思う → それが嫌なのはなぜ? → 自分には価値がないと感じるから」

ステップ3|非合理的信念を現実的信念に置き換える

特定したコアビリーフは、事実ではなく仮説として扱います。

そのうえで、まず現実検証を行い、その信念が本当に正しいのかを確認します。具体的には、信念を裏付ける根拠と、それに反する証拠(反証例)を意識的に集めます。

例えば「自分には価値がない」という信念を持っている場合、過去に誰かから感謝された経験や、何かを成し遂げた事例も探し出し、「常に価値がないわけではない」という事実を浮き彫りにします。

こうして得られた情報をもとに、現実的で柔軟な新しい信念に書き換えます。

例:

- 「自分には価値がない」 → 「価値は行動や状況によって変わる」

- 「誰にでも得意・不得意がある」

ここで認知再構成(別の解釈や根拠を探す作業)を活用すると、より効果的に信念の置き換えが進みます。

ステップ4|行動実験で新しい信念を裏付ける

頭での理解だけでは変化は定着しません。

小さな行動実験を行い、新しい信念を現実で試します。

例:

- 新しい信念:「人は必ず拒絶するわけではない」

- 行動実験:気軽なお願いを3人にしてみる

- 結果:2人は快く引き受けてくれた → 信念の裏付けになる

ステップ5|継続的な練習で定着させる

脳の神経回路は繰り返しの経験で変わります(神経可塑性)。

日記やリフレクション(振り返り)を活用し、「新しい信念を使った行動」を継続することで、深層レベルで固定化されます。

なぜ成功体験の繰り返しだけではコアビリーフは変わりにくいのか

一見すると、「否定的なコアビリーフを変えるには、ポジティブな成功体験をたくさん積めばいい」と思えます。

確かに成功体験は書き換えの重要な材料ですが、それだけでは信念が深層レベルまで届かないことが多いのです。

理由は大きく2つあります。

1. 否定的な信念は「成功を例外扱い」してしまう

深く根付いたコアビリーフは、自分に都合の悪い証拠(失敗)は強く記憶し、都合の良い証拠(成功)は「たまたま」「運がよかっただけ」と片づけやすい傾向があります。

そのため、成功体験を重ねても「本当の自分はダメ」という根っこの信念が残ってしまうことがあります。

2. 意識して信念を書き換えないと、失敗で簡単に元に戻る

成功体験だけで信念を変えようとすると、失敗や批判を受けたときに一気に元の思考パターンに引き戻されやすいです。

信念の枠組みそのものを見直す「特定・検証・再定義」のプロセスを経ないと、新しい解釈が定着しません。

効率的なのは「成功体験 × 意識的な書き換え」のセット

最も効率的なのは、

- コアビリーフを特定して仮説として扱う

- 現実検証や認知再構成で視点を変える

- その新しい信念を裏付ける成功体験を意図的に積む

という流れです。

これなら、単なる成功の積み重ねよりも、短期間で深層から信念が変化しやすくなります。

コアビリーフを書き換えなくても成功している人がいるのはなぜか

確かに、コアビリーフの書き換えを意識的に行わなくても、仕事や人間関係で成果を出している人はいます。

しかし、その背景には次のような理由があります。

1. もともと肯定的なコアビリーフを持っている

幼少期からの経験や環境によって、自然と「自分には価値がある」「人は信頼できる」といったポジティブな深層信念が形成されている人は、意識的に書き換えをする必要がありません。

彼らは無意識に、自分を支える思考パターンを使い続けています。

2. 苦手な領域に触れずに済む環境を選んでいる

否定的なコアビリーフがあっても、その信念を刺激しない環境(得意な分野だけで活動する、苦手な人間関係を避ける)にいると、大きな問題を感じずに過ごせます。

ただし、環境が変わった途端にストレスが急増するリスクがあります。

3. 成功体験と周囲のサポートで徐々に変化している

一部の人は、意識的な書き換えをしなくても、繰り返しの成功体験や人からの承認を通じて自然に信念が修正されます。

しかしこれは、運や環境に左右されやすく、再現性が低い方法です。

まとめ

「書き換えをしなくてもやっていける人」は、もともとの信念や環境に恵まれているケースが多く、誰にでも当てはまるわけではありません。

自分の行動や感情に制限を感じるなら、意識的にコアビリーフを書き換えることが、安定して成果を出すための近道になります。

コアビリーフ書き換えに役立つ心理学的技法

コアビリーフは長年かけて形成された深層の信念なので、根拠のある心理学的アプローチを活用することで、より確実かつ効率的に書き換えられます。ここでは代表的な4つの技法を紹介します。

認知行動療法(CBT)|科学的エビデンスのあるアプローチ

認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy)は、思考・感情・行動の3つが相互に影響するというモデルに基づき、思考の偏りやゆがみを修正する方法です。

- 具体的には、否定的な自動思考を書き出し、現実的な代替思考に置き換える練習を繰り返します。

- 数多くの臨床研究でうつ、不安、トラウマなどへの効果が証明されています。

ABCモデル(REBT)|出来事より信念が感情を作る

ABCモデルは、アルバート・エリスが提唱した合理情動行動療法(REBT)の核になる理論です。

- A(Activating Event:出来事)

- B(Belief:信念)

- C(Consequence:結果・感情や行動)

この流れから、感情や行動は出来事そのものではなくB=信念に左右されることが分かります。

信念(B)を見直すことで、結果(C)も変わります。

スキーマ療法|長期的な深層信念の修正に特化

スキーマ療法は、幼少期から形成された「早期不適応スキーマ」(深層の思い込み)に焦点を当てたアプローチです。

- イメージワークや感情の再体験を通して、過去の経験と向き合い、新しい意味づけを与えます。

- 慢性的な問題やパーソナリティ傾向の改善に効果があるとされています。

神経可塑性|脳は大人でも変わるという科学的根拠

神経可塑性(Neuroplasticity)とは、脳の神経回路は大人になっても変化・再編できる性質のことです。

- コアビリーフの書き換えは、繰り返しの経験と学習によって脳の配線を組み替えるプロセスでもあります。

- 小さな成功体験や新しい行動パターンを積み重ねることで、深層信念が徐々に置き換わっていきます。

認知再構成はコアビリーフの書き換えに役立つのか

認知再構成(Cognitive Restructuring)は、物事の捉え方を意識的に変える技法です。コアビリーフの書き換えにも役立ちますが、やり方や目的によっては「表層の修正」にとどまる場合があります。ここでは、その役割と限界、効果的に使う方法を解説します。

認知再構成とは何か|出来事の意味を捉え直す方法

認知再構成は、否定的な思考や解釈を別の角度から見直すことで、感情や行動を改善する方法です。

例:

- 「失敗した=全て終わり」 → 「失敗は次の成功のためのデータ」

- 「断られた=嫌われた」 → 「断られたのは相手の事情かもしれない」

このように、事実の意味づけを変えることで気持ちを軽くします。

表層的な自動思考の修正とコアビリーフへの影響の違い

認知再構成は主に自動思考レベルの修正を目的としています。

- 自動思考:瞬間的に浮かぶ考え(例:「怒られるに違いない」)

- コアビリーフ:その奥にある深層信念(例:「私は無能だ」)

自動思考を変えるだけでは、一時的な気分改善はあっても、深層信念がそのままだと同じパターンが再発します。

認知再構成が深層信念に届くケースと届かないケース

- 届くケース:繰り返し同じテーマで認知再構成を行い、行動と体験で裏付けられた場合

- 届かないケース:一時的な気持ちの切り替えで終わり、深層信念への挑戦や行動変化が伴わない場合

コアビリーフ修正に活かすための工夫(繰り返し+行動実験の併用)

認知再構成をコアビリーフ修正に活かすには、以下のポイントが重要です。

- 特定:テーマとなる信念を意識的に選ぶ

- 繰り返す:同じテーマで何度も認知再構成を行う

- 行動実験:新しい捉え方を実生活で試し、結果を検証する

こうすることで、「頭の理解」から「心の確信」へと変わり、深層レベルでの書き換えが進みます。

自己肯定感やセルフイメージの向上は有効だが、それだけでは深層信念に届かない場合がある

自己肯定感やセルフイメージの改善は確かにメンタル面に良い影響を与えますが、コアビリーフ(深層信念)のレベルまで届かないケースがあります。ここでは、その理由と両者を組み合わせる方法を解説します。

表層の変化と深層の変化は層が違う

- 自己肯定感やセルフイメージは、比較的短期間で変わることが可能な「表層の状態」

- コアビリーフは、長年の経験で形成された「深層の土台」

たとえるなら、葉や枝(表層)を手入れするのが自己肯定感向上、根っこ(深層)を掘り起こして入れ替えるのがコアビリーフの書き換えです。

自己肯定感の向上がコアビリーフに影響を与える場合とそうでない場合

- 影響する場合:自己肯定感を上げる取り組みを継続し、現実での成功体験と結びついたとき

- 影響しない場合:一時的な励ましや表面的な成功体験で終わり、深層信念に反証データが蓄積されないとき

深層信念を変えるために必要な「時間・繰り返し・現実検証」

コアビリーフを書き換えるには、

- 時間(長年の信念を変えるには継続が必要)

- 繰り返し(同じテーマに何度も取り組む)

- 現実検証(新しい信念を裏付ける体験を積む)

の3つが欠かせません。

自己肯定感アップとコアビリーフ書き換えを組み合わせる方法

- 自己肯定感向上のワーク(ポジティブ日記、感謝リストなど)を日常に取り入れる

- 並行してコアビリーフを特定し、認知再構成や行動実験で深層を修正する

- 表層と深層を同時にケアすることで、変化が早く、安定して定着します

日常やビジネスでのコアビリーフ書き換え活用例

コアビリーフの書き換えは、心理的な改善だけでなく、日常生活やビジネスの成果向上にも直結します。ここでは具体的な応用シーンを紹介します。

失敗を「学び」に変えて行動を続ける

否定的コアビリーフ:「失敗=自分はダメ」

書き換え後の信念:「失敗=改善のためのデータ」

→ ミスや失敗から素早く立ち直り、次の行動に移せるため、挑戦の回数が増えます。

緊張を「集中の証拠」と捉えて成果を出す

否定的コアビリーフ:「緊張=能力不足」

書き換え後の信念:「緊張=大事なことに集中している証拠」

→ プレゼンや面接などでパフォーマンスを最大限発揮できます。

人間関係の不安を和らげる言い換え習慣

否定的コアビリーフ:「人は自分を拒絶する」

書き換え後の信念:「人には受け入れてくれる人もいる」

→ 過度な防衛や孤立を避け、自然なコミュニケーションが可能になります。

チームマネジメントやリーダーシップへの応用

否定的コアビリーフ:「完璧でなければ認められない」

書き換え後の信念:「完璧でなくても価値を提供できる」

→ メンバーへの過度な圧力を減らし、チーム全体の心理的安全性を高めます。

まとめ|コアビリーフの書き換えで本質から変わる

コアビリーフは、私たちの行動・感情・人間関係の土台となる深層の信念です。

自己肯定感やセルフイメージの改善だけでも、コアビリーフが自然に変わることはあります。

ただし、長年根付いた深層信念を安定して変化させたい場合は、コアビリーフそのものの見直しと書き換えを意識的に行うほうが効果的です。

違いを理解し、正しい方法で取り組む重要性

- 自己肯定感:自分を肯定的に受け止められる力(表層)

- セルフイメージ:自分がどんな人間だと思っているか(中間層)

- コアビリーフ:人生の見方や価値観の根幹(深層)

この3つの層を理解すると、アプローチ方法が明確になります。特にコアビリーフは特定 → 現実検証 → 行動で上書きの流れが最も効率的です。

小さな成功体験から始めて継続するコツ

- いきなり大きな信念を変えようとせず、小さなテーマから着手する

- 書き換えた信念を日常の小さな行動で試す

- 成功やポジティブな経験を記録して振り返ることで定着を促す

最終的に、コアビリーフの書き換えは「自分の世界の見え方を根本から変える」作業です。

時間はかかりますが、その肯定的な変化は長期的に続き、人生の質を大きく向上させます。