「自分の行動パターンや感情のクセって、なんでいつも同じなんだろう?」そう感じたことはありませんか?

もしかすると、その背景にはコアビリーフ(無意識に持っている根本的な信念)が隠れているかもしれません。

- つい人を疑ってしまう

- 挑戦する前に諦めてしまう

- 褒められても素直に受け取れない

こうしたクセは、単なる一時的な思い込みではなく、長年積み重なったコアビリーフによって作られている可能性があります。

この記事では、コアビリーフの意味と「思い込み」との違い、存在を裏付ける心理学理論、そして自分のコアビリーフを見つける実践的な方法まで、わかりやすく解説します。

さらに、見つけた後の活用法も紹介するので、自己理解を深め、行動の自由度を広げたい方にぴったりです。

ぜひ最後まで読んで、あなたの無意識に潜む信念を見つけるヒントにしてくださいね。

コアビリーフとは何か?意味と日常への影響

コアビリーフの基本定義と特徴

コアビリーフとは、私たちのものの見方や行動の根っこにある「基本的な信念」のことです。

たとえば、

- 「私は愛される価値がある」

- 「世界は危険な場所だ」

こうした考えは、普段は意識していなくても、あらゆる判断や感情の土台になっています。

特徴としては、

- 無意識に働くため、自分では気づきにくい

- 幼少期からの経験で形成されやすい

- 一度定着すると、長期間持ち続けやすい

があります。

コアビリーフが形成される過程

コアビリーフは、生まれたときからあるわけではなく、家族・学校・社会での経験の積み重ねで作られます。

例えば…

- 子どものころ褒められることが多かった → 「自分は有能だ」という信念

- 厳しく否定され続けた → 「自分はダメな人間だ」という信念

小さな出来事が繰り返されることで、その人の「当たり前」として根付いていきます。

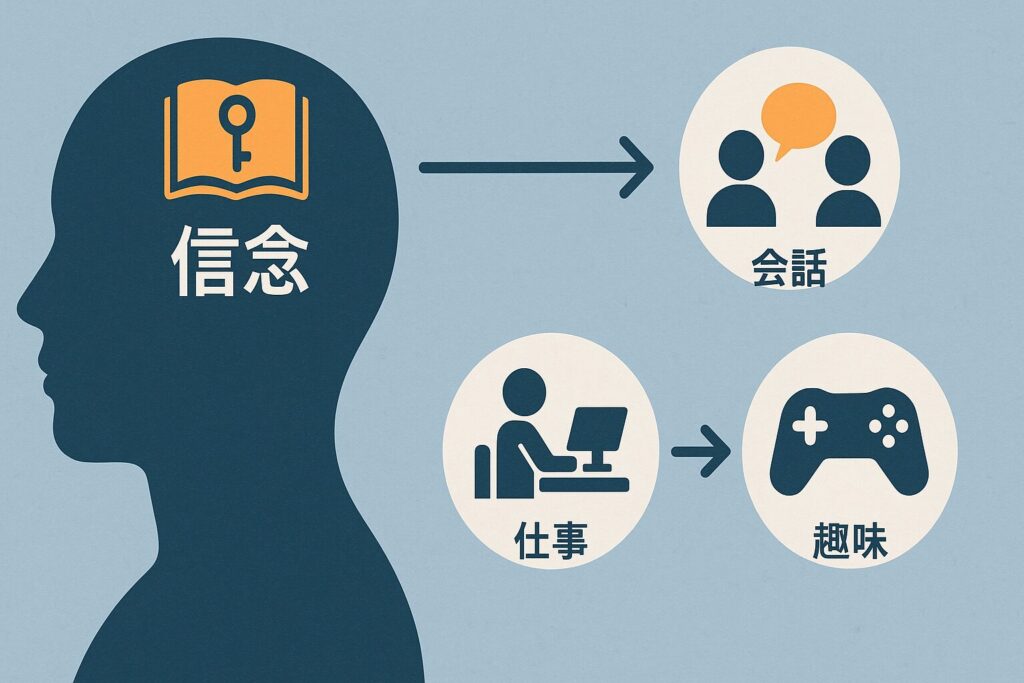

無意識に行動や感情を左右する仕組み

コアビリーフは、私たちの自動思考(瞬間的に浮かぶ考え)を作る「設計図」のようなものです。

たとえば…

- コアビリーフ:「人は信用できない」

→ 自動思考:「あの人も裏切るかもしれない」

→ 行動:距離を取る、人と関わらない

このように、コアビリーフは直接目に見えないけれど、感情や行動のパターンを裏で操る司令塔のような役割を持っています。

まとめると、コアビリーフは「無意識にあなたの人生の方向性を決めている根本的な信念」です。

これを理解することは、自分の行動や感情のクセを知る第一歩になります。

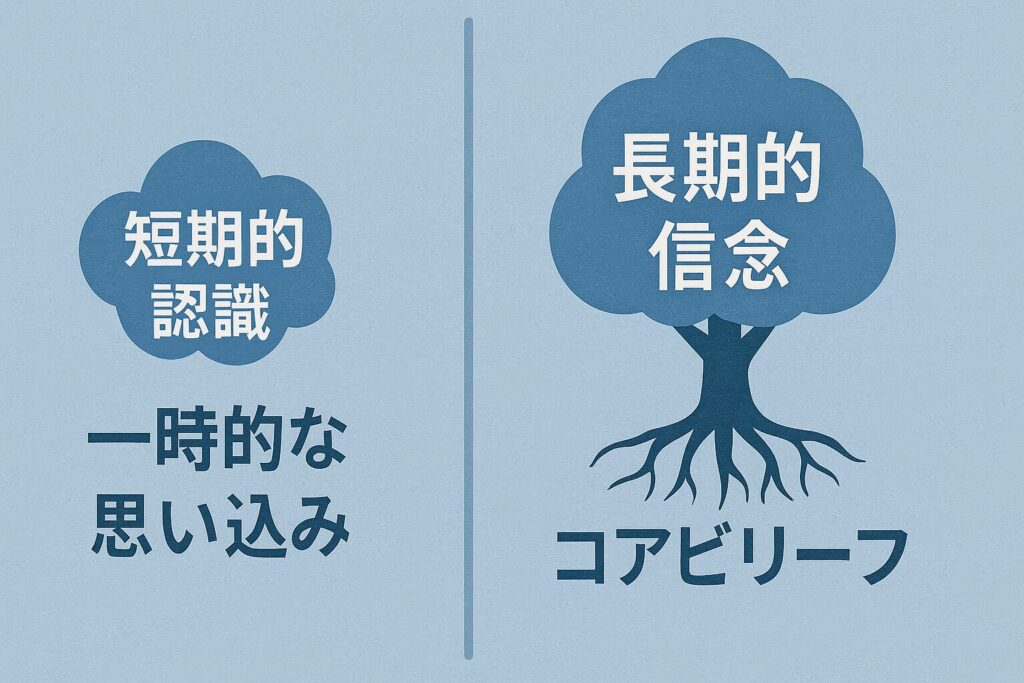

コアビリーフと単なる思い込みの違い

思い込みが一時的に生まれるケース

思い込みは、その場の状況や感情によって一時的に生じる認識の偏りです。

例えば、プレゼンで失敗した後に「自分は仕事ができない」と思い込むことがありますが、時間が経ったり他の経験を積んだりすると、その感覚は薄れます。

このような一時的な思い込みは、状況が変われば比較的早く修正可能です。

コアビリーフが長期的に固定化する理由

コアビリーフは、一度形成されると長期的に維持されやすく、新しい経験や情報を自分の信念に合わせて解釈する傾向があります。

例:

- コアビリーフ:「自分は無能だ」

- → 成功しても「たまたま運が良かっただけ」と解釈してしまう

この自己強化のループが、コアビリーフを何年も変わらない状態に保ちます。

認知バイアスとの関係性

コアビリーフは、認知バイアス(情報の受け取り方や解釈の歪み)と密接に関係しています。

- 確証バイアス:自分の信念を裏付ける情報ばかり探す

- 否定的バイアス:ポジティブな事実よりネガティブな事実を重視する

これらのバイアスは、コアビリーフを強化し、思い込みとの差をさらに広げる原因になります。

まとめると、思い込みは一時的で変わりやすいのに対し、コアビリーフは長期的・無意識的に行動や感情を左右する「根本的な信念」です。

コアビリーフの存在を裏付ける心理学理論

ベックの認知理論とコアビリーフ

認知療法の創始者アーロン・ベックは、人の感情や行動は出来事そのものではなく、その出来事の解釈によって決まると説明しました。

この解釈の土台にあるのがコアビリーフです。

- 例:上司に呼ばれたとき

コアビリーフ「自分は有能だ」→ 「評価されるかも」と感じる

コアビリーフ「自分は無能だ」→ 「怒られるかも」と感じる

ABCモデル(アルバート・エリス)の視点

心理学者アルバート・エリスが提唱したABCモデルでは、

- A(Activating Event=出来事)

- B(Belief=信念)

- C(Consequence=結果:感情や行動)

という流れで感情や行動が生まれます。

このBにあたる信念がコアビリーフで、出来事Aの意味づけを変えることで、結果Cも変えられるとされます。

スキーマ療法と早期不適応スキーマ

ジェフリー・ヤングが開発したスキーマ療法では、幼少期の経験から形成された早期不適応スキーマが、成人後の人間関係や行動パターンに影響すると説明します。

コアビリーフはこのスキーマの中核であり、たとえば「見捨てられ不安」「欠陥感」といったテーマが繰り返し人生に現れることがあります。

内的作業モデル(愛着理論)との関連

ジョン・ボウルビィの愛着理論では、幼少期の養育者との関係が「自分は愛されるか」「人は信頼できるか」といった内的作業モデルを作るとされます。

これは成人後も無意識に働き、対人関係のコアビリーフの基礎となります。

まとめると、複数の心理学理論がコアビリーフの存在とその影響を裏付けています。これらの理論を知ることで、「ただの思い込みではない」ことを理解できます。

コアビリーフを見つける実践的な方法

ダウンワードアロー法(掘り下げ質問法)のやり方

ダウンワードアロー法とは、「それはなぜ?」を繰り返し問いかけ、自動思考の奥にあるコアビリーフを掘り出す方法です。

例:

「ミスしたら怖い」

→ なぜ?「怒られるから」

→ なぜ?「自分は無能だと思われるから」

この「自分は無能だ」という部分がコアビリーフです。

ただし、「なぜ?」は便利な反面、責められている印象を与えやすく、相手や自分を追い詰めてしまうことがあります。そこで、より安全に深層へアプローチするには言い換えの質問を使うのがおすすめです。下記は、ダウンワードアロー法でよく使われる“矢印質問”のレパートリーです。

使える質問テンプレ(「なぜ?」以外)

A. 「意味」を掘る

- 「もしそれが本当なら、あなたにとって何を意味しますか?」

- 「それは“あなたがどんな人”だというサインですか?」

- 「それは“人/世界”がどんな場所だという意味になりますか?」

B. 「最悪の事態(then what?)」をたどる

- 「それが起きたら、次に何が一番困りますか?」

- 「その中で一番怖い点はどこですか?」

- 「最悪の展開はどこまで行きますか?」

C. 「評価・価値」の信念を探る

- 「それが起きると、あなたの“価値”はどう評価される気がしますか?」

- 「他人の目に自分はどう“見える”と思いますか?」

D. 「ルール・べき思考」を見つける

- 「この状況で、あなたが守らなければならない“ルール(〜すべき)”は何ですか?」

- 「そのルールを破ったら、何が起こると想像しますか?」

E. 「コントロール感・弱さ」を探る

- 「この場面で、コントロールできないと感じるのは何ですか?」

- 「無力だと感じる瞬間はどこですか?」

F. 「回避の理由」を明らかにする

- 「それを避けたい一番の理由は何ですか?」

- 「避けなかったら、どんな“危険”がある気がしますか?」

G. ラベル化を促す(核心に到達しやすい)

- 「結局のところ、それは“私は○○な人だ”という信念につながりますか?」

例:「私は価値がない」「人は信用できない」「世界は危険だ」 など

ミニ手順(5ステップ)

- 出来事と自動思考を書く

- 上の質問から1つ選ぶ(責め口調を避ける)

- 答えがより一般的・時間を超えた信念になっていくまで繰り返す

- 「私は…」「人は…」「世界は…」の永続的ラベルが出たらコアビリーフ候補

- そこから認知再構成や行動実験で検証・更新する

例(職場)

- 出来事:上司が眉をひそめた

- 自動思考:「仕事ができないと思われた」

- 質問A:「それが本当なら、あなたにとって何を意味しますか?」

→「評価が下がる」 - 質問B:「それが起きたら、次に何が一番困りますか?」

→「任せてもらえない」 - 質問C:「それは“あなたがどんな人”だというサインですか?」

→「私は価値がない人」=コアビリーフ候補

コツ

- 「なぜ?」の連発は自己批判を強めることがあるので、「もし〜なら?」や「その意味は?」に置き換える

- 3〜6回の質問で十分。行き詰まったら、別の分岐質問に切り替える

- 最後は具体的な反証・別解釈へつなげる(認知再構成、行動実験)

自動思考の記録から信念を探る手順

日常の中で浮かんだ自動思考をノートやアプリに記録し、その背景を分析します。

- 出来事

- その時の考え(自動思考)

- 感情と強さ

- 裏にある前提(これがコアビリーフの手がかり)

繰り返し記録すると、同じパターンや言葉が見えてきます。

他者フィードバックとジョハリの窓の活用

ジョハリの窓は「自分も他人も知っている部分」「自分は知らないが他人は知っている部分」など4つの領域で自己理解を整理するモデルです。

信頼できる人から「あなたはこういう時こう考えているようだよ」といったフィードバックをもらうと、自分では気づかないコアビリーフが浮かび上がることもあります。

メタ認知トレーニングで客観視する方法

メタ認知とは「自分の考え方を客観的に把握する能力」です。

- 「今、自分はなぜそう考えたのか?」と立ち止まる

- 過去の出来事と今の反応を比較する

これを習慣化すると、コアビリーフを俯瞰して捉えやすくなります。

まとめると、コアビリーフは直接目に見えませんが、質問法・記録・他者視点・客観視を組み合わせることで少しずつ姿を現します。

コアビリーフの代表的な種類

コアビリーフは人によってさまざまですが、心理学では大きくいくつかのパターンに分類できます。ここでは、代表的な種類とその特徴を紹介します。自分に当てはまるものがないか、参考にしてみてください。

① 自分に関するコアビリーフ

自分の価値や能力に関する深い信念です。

- 例:「私は価値がない」「私は有能だ」「愛される存在だ」

- 影響:自己評価や挑戦への意欲、人間関係での立ち振る舞いに直結します。

② 他者に関するコアビリーフ

人は信頼できるかどうか、他者との関わりに関する信念です。

- 例:「人は裏切る」「人は助けてくれる」「他人は怖い」

- 影響:対人距離の取り方や、依存・回避の傾向に影響します。

③ 世界や社会に関するコアビリーフ

自分を取り巻く環境や世界の本質に対する信念です。

- 例:「世の中は危険だ」「努力は報われる」「世界は公平だ」

- 影響:将来への期待感やリスクの取り方に影響します。

④ 生きる意味や目的に関するコアビリーフ

人生の価値や生き方に関する根本的な信念です。

- 例:「生きることは苦しい」「人は成長するために生きる」

- 影響:モチベーションや人生設計、困難への耐性に関わります。

まとめ

自分のコアビリーフを見分けるときは、「自分」「他者」「世界」「人生の意味」のどこに当てはまるのかを意識すると整理しやすくなります。種類を知ることで、見つけ方の精度も上がります。

コアビリーフは目に見えないけれど、正しさはどう確かめる?

コアビリーフは頭の中にある「無意識の信念」なので、物理的に直接確認することはできません。

そのため、「本当に正しいのか?」「ただの思い込みではないのか?」と疑問に感じるのは自然なことです。

心理学では、コアビリーフの正しさ=事実としての正誤よりも、

- その信念が今の自分に役立っているか

- 行動や感情にどんな影響を与えているか

を重視します。

例えば、

- 信念:「人は信用できない」→人間関係で孤立しやすくなる

- 信念:「人は信頼できる面もある」→協力関係を築きやすくなる

どちらが「絶対に正しい」というよりも、より望ましい結果を生む信念に書き換えていくことがポイントです。

つまり、コアビリーフは「事実かどうか」ではなく、「今の自分をどう形作っているか」を基準に見直すと、より健全な形に整えていけます。

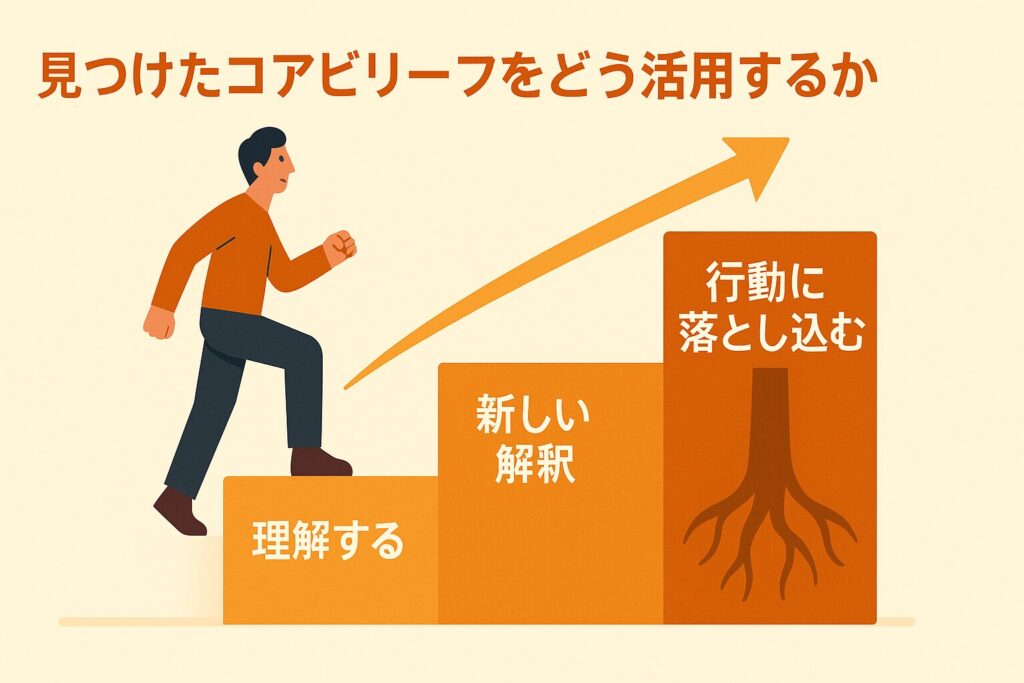

見つけたコアビリーフをどう活用するか

信念を書き換える前に必要な準備

コアビリーフを変えるには、まず「それが自分にどんな影響を与えてきたか」を理解することが大切です。

- その信念によって守られてきた面(メリット)

- 制限されてきた面(デメリット)

これらを整理することで、単なる否定や無理な置き換えではなく、納得感を持った変化が可能になります。

新しい解釈を行動に落とし込む方法

信念を変えるためには、新しい考え方を実生活で試すことが必要です。

例:

- コアビリーフ「人は信用できない」

→ 新しい解釈「慎重さは大事だが、信頼できる人もいる」

→ 行動:「小さな依頼から試してみる」

小さな行動の積み重ねが、新しい信念の定着につながります。

ビジネスや人間関係への応用例

- ビジネス:失敗=無能という信念を「失敗=学びの機会」に書き換えることで、新しい提案や挑戦がしやすくなる

- 人間関係:自分は価値がないという信念を見直すことで、相手に依存しすぎず、健全な距離感を保てる

まとめると、見つけたコアビリーフは「気づいて終わり」ではなく、理解→新しい解釈→行動の流れで活用することで、自分の行動や人間関係を前向きに変えていくことができます。

まとめ|コアビリーフを知ることの価値

自己理解の深まりと行動の自由度向上

コアビリーフを知ることは、自分の行動や感情のクセを理解するための鍵です。

「なぜ自分はこの場面でこう反応するのか?」という謎が解けると、衝動的な行動や感情の暴走を減らせます。

結果として、選べる行動の幅が広がり、自由度の高い生き方が可能になります。

不要な思い込みを手放すメリット

不要なコアビリーフや思い込みを手放すことで、以下のような変化が期待できます。

- 人間関係での過剰な不安や疑念が減る

- 挑戦を避けるクセが薄れ、行動力が上がる

- 自己評価が安定し、精神的に楽になる

これは単なるポジティブ思考ではなく、心理学的に根拠のある「信念の再構築」です。

自分の内面に向き合う勇気は必要ですが、その先にはより柔軟で満足度の高い人生が待っています。