「なんで同じ出来事でも、人によって受け取り方が全然違うんだろう?」そんな疑問を持ったことはありませんか?

もしかすると、その背景にはコアビリーフ(深く根付いた信念)があるかもしれません。

- つい「自分はダメだ」と思ってしまう

- 人の反応を悪く受け取りがち

- 挑戦する前から諦めてしまう

これらは無意識の思い込みが原因になっていることがあります。この記事では、コアビリーフの意味と心理学的な位置づけ、スキーマや自動思考との関係、有名な理論モデルや最新の研究、そして見つけ方・変え方の実践ステップまでやさしく解説します。

読むことで、自分を縛っていた「心のクセ」に気づき、行動や感情の選択肢を広げるヒントがきっと見つかるはずです。

ぜひ最後まで読んで、心のレンズを磨き直すきっかけにしてくださいね。

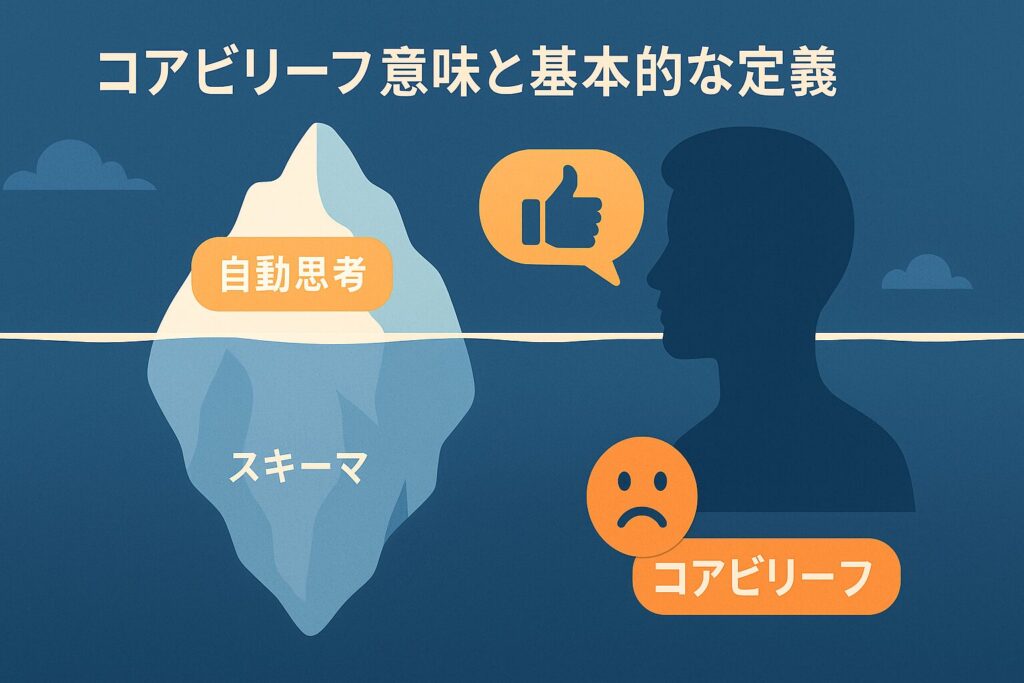

コアビリーフの意味と基本的な定義

コアビリーフ(core belief)とは、自分や他者、世界についての深く根付いた信念や価値観のことを指します。

これは多くの場合、幼少期からの経験や人間関係、文化的背景によって形成され、日常の考え方や行動、感情の土台となります。

【コアビリーフの心理学的な位置づけ】

心理学では、コアビリーフは思考・感情・行動の最も深い層に存在すると考えられています。

いわば「心のOS」のようなもので、普段は意識に上らなくても、私たちが物事をどう解釈するかに影響を与えます。

- 表面:その場で浮かぶ自動思考(瞬間的な反応)

- 中間:特定の場面で働くルールや価値観(中間信念)

- 深層:その人の人生観や自己観を形づくるコアビリーフ

例えるなら、氷山の海面下にある大きな塊がコアビリーフで、海面上に見える小さな部分が日々の思考や感情です。

【肯定的なコアビリーフと否定的なコアビリーフの違い】

コアビリーフには大きく分けて肯定的と否定的があります。

- 肯定的なコアビリーフ:

- 「私は価値のある人間だ」

- 「世界は安全だ」

→ 自己肯定感や前向きな行動を促しやすい

- 否定的なコアビリーフ:

- 「私は無力だ」

- 「人は信用できない」

→ 不安、自己否定、回避行動につながりやすい

否定的なコアビリーフは、本人にとって無意識の前提になっているため、自分では気づきにくいという特徴があります。

コアビリーフとセルフイメージの違い

1. 定義の違い

コアビリーフ(Core Belief)は、人生経験や環境の中で形成された「深層的な価値観・思い込み・世界観」のことです。

例えば「自分は価値がない」「人は信じられない」といった、無意識レベルで自分や他者、世界をどう捉えるかを決める土台の信念です。

セルフイメージ(Self Image)は、自分が自分をどう見ているかという「自己像」のことです。

見た目や能力、人柄、役割などについてのイメージで、「私は明るい人」「私は運動が苦手」といった自己認識がこれに当たります。

2. 位置づけと影響範囲

- コアビリーフは根っこの信念で、価値観や行動の方向性そのものに影響します。

- セルフイメージは表層的な自己認識で、日常の振る舞いや自信の持ち方に影響します。

例えるなら、コアビリーフは建物の基礎部分、セルフイメージは外観や内装です。

3. 変化のしやすさ

- コアビリーフは深く根付いているため、変えるには時間と意識的な取り組みが必要です。

- セルフイメージは比較的柔軟で、経験や学びによって短期間でも変化します。

4. 相互関係

コアビリーフはセルフイメージの土台になっています。

例えば「自分は価値がない」というコアビリーフを持っていると、「私は魅力がない」というセルフイメージが形成されやすくなります。逆に、ポジティブなコアビリーフがあると、セルフイメージも安定して前向きになります。

【日常生活で表れやすいコアビリーフの例】

日常の中で、コアビリーフは次のような形で現れます。

- 友人が連絡を返さない → 「きっと嫌われたんだ」と考える(「私は愛されない」という信念が背景に)

- 仕事でミス → 「やっぱり自分はダメだ」と感じる(「私は無能だ」という信念)

- 他人の成功を見て → 「どうせ自分にはできない」とあきらめる(「私は無力だ」という信念)

このように、同じ出来事でもどんなコアビリーフを持っているかによって、感じ方や行動は大きく変わります。

コアビリーフとスキーマ・自動思考の関係

コアビリーフを理解するうえで欠かせないのが、スキーマや自動思考との関係です。

これらは心理学では階層的に整理され、互いに影響を与え合っています。

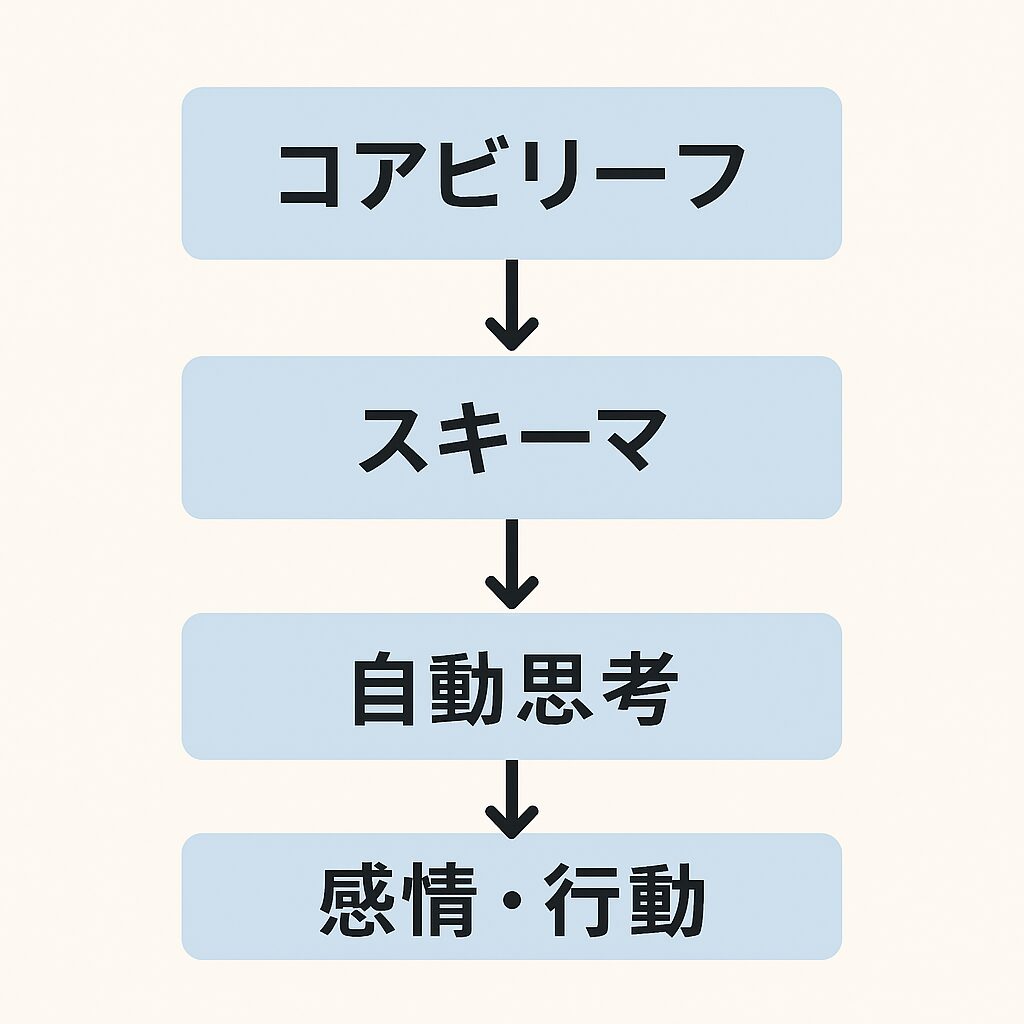

【コアビリーフとスキーマの違いと階層構造】

- コアビリーフ:最も深い層にある、人生や自己観を方向づける根本的な信念。

- スキーマ:コアビリーフに基づき、特定のテーマや状況についての「思考のテンプレート」や「物事の枠組み」。

- 自動思考:スキーマを通して、その場の出来事に対して瞬間的に浮かぶ考え。

階層構造のイメージは以下のとおりです。

コアビリーフ(深層・抽象的)

↓

スキーマ(中層・テーマ別の枠組み)

↓

自動思考(表層・瞬間的反応)

例:

- コアビリーフ:「私は愛されない」

- スキーマ:「人は結局裏切る」

- 自動思考:「LINEが既読にならない…やっぱり嫌われた」

【コアビリーフ→スキーマ→自動思考の流れを解説】

- 出来事が起こる(例:同僚に挨拶しても返事がない)

- スキーマが働く(例:「人は冷たいものだ」)

- 自動思考が浮かぶ(例:「やっぱり自分は嫌われている」)

- 感情が生じる(例:悲しみ、不安)

- 行動が変わる(例:その同僚を避ける)

この流れは認知行動療法(CBT)の基本モデルにも通じており、感情や行動を変えるためには、どの階層でアプローチするかが重要になります。

【よくある誤解と正しい理解のポイント】

- 誤解1:コアビリーフは変えられない

→ 長年の習慣や経験で固まっていても、時間と適切な方法で修正可能です。 - 誤解2:スキーマ=コアビリーフ

→ スキーマはコアビリーフをもとに作られた「思考の枠組み」であり、同一ではありません。 - 誤解3:自動思考は意識的に選んでいる

→ 実際にはほとんどが無意識で反射的に浮かびます。

正しく理解することで、感情や行動パターンを変える第一歩になります。

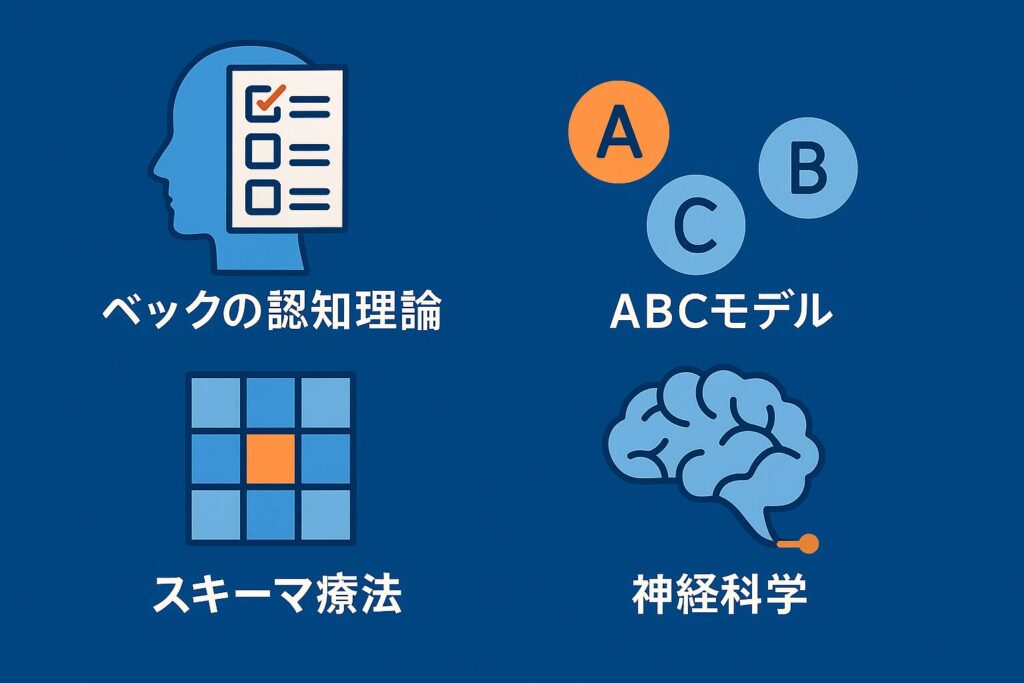

コアビリーフを支える心理学理論・モデル

コアビリーフという考え方は、臨床心理学の中でさまざまな理論・モデルによって支えられています。

ここでは代表的な4つを紹介し、それぞれの特徴やポイントを初心者でも分かるように整理します。

【ベックの認知理論と認知の三要素(Cognitive Triad)】

- 提唱者:アーロン・ベック(1960年代、認知療法の創始者)

- 概要:うつ病に特徴的な3つの否定的な見方を「認知の三要素」として整理。

- 自分に対する否定的見方(例:「私は無価値だ」)

- 世界に対する否定的見方(例:「人は信用できない」)

- 未来に対する否定的見方(例:「これからも良くならない」)

- ポイント:これらは深層にある否定的コアビリーフと直結しており、互いに悪循環を起こしやすい。

【ABCモデル(合理情動行動療法)における信念の役割】

- 提唱者:アルバート・エリス

- ABCモデル:

- A(Activating Event)=出来事

- B(Belief)=信念(ここにコアビリーフが含まれる)

- C(Consequence)=結果(感情や行動)

- 例:

- A:上司に注意された

- B:「私はダメな人間だ」

- C:落ち込んで仕事のやる気がなくなる

- ポイント:出来事そのものよりも、それをどう解釈するか(信念)が感情や行動を決定する。

【スキーマ療法における「早期不適応スキーマ」】

- 提唱者:ジェフリー・ヤング

- 概要:幼少期の経験から形成され、大人になっても繰り返し人生に悪影響を及ぼすスキーマ。

- 例:

- 見捨てられスキーマ(例:「大切な人は必ず自分から離れる」)

- 不信感スキーマ(例:「人は必ず裏切る」)

- ポイント:コアビリーフとほぼ同義の深層構造で、感情や行動パターンの根本原因になる。

【神経科学から見た自己信念の処理メカニズム】

- fMRI研究の知見:自己に関する信念を想起すると、前頭前野やデフォルトモードネットワーク(DMN)が活発になる。

- 意味:コアビリーフは単なる心理的概念ではなく、脳内ネットワークの活動パターンとしても捉えられる。

- ポイント:否定的な自己信念は扁桃体の活動を高め、ストレス反応を増強することがある。

コアビリーフが人生や行動に与える影響

コアビリーフは、日常の小さな判断から人生の大きな選択まで、あらゆる場面で無意識に影響を与えています。

ここでは、その具体的な影響を3つの視点から見ていきます。

【自己評価・自己効力感への影響】

- 自己評価とは「自分の価値に対する評価」、自己効力感とは「自分はできる」という感覚。

- 肯定的なコアビリーフ(例:「私は価値がある」)は、失敗しても立ち直る力を与えます。

- 否定的なコアビリーフ(例:「私は無力だ」)は、挑戦前から諦める思考や行動を生みやすくします。

- 長期的には、成功体験の蓄積にも差が出ます。

【人間関係や仕事でのパターン化された反応】

- コアビリーフは、相手の言動をどう解釈するかに影響します。

- 例:同僚が無表情 → 「嫌われているに違いない」と受け取り、距離を取ってしまう。

- このような「パターン化された反応」は、相手の意図とは関係なく関係性を悪化させることがあります。

- 職場では、挑戦や発言を避ける行動につながり、評価や成果にも影響します。

【感情・行動・意思決定への長期的な影響】

- コアビリーフは意思決定の基準にもなります。

- 否定的な信念が強いと、安全圏から出ない選択を繰り返し、成長の機会を逃すことがあります。

- 感情面では、不安・怒り・自己否定などが慢性化しやすく、心身の健康にも影響します。

- 肯定的な信念は、逆に柔軟で前向きな判断を促し、長期的な幸福度を高めます。

コアビリーフの科学的根拠と代表的な研究

コアビリーフは単なる心理学的な仮説ではなく、臨床心理学や脳科学の研究でその存在や影響が裏付けられています。

ここではエビデンスの流れを3つの観点から整理します。

【臨床心理学におけるエビデンス(CBT・スキーマ療法)】

- 認知行動療法(CBT)の研究では、コアビリーフを修正することでうつ病や不安症の症状が改善することが多数報告されています。

- ランダム化比較試験(RCT)でも、コアビリーフをターゲットにした介入が症状軽減に有効であることが示されています。

- スキーマ療法の臨床データでは、早期不適応スキーマ(=否定的なコアビリーフに近い構造)が弱まると、自己評価や対人関係の改善が見られることが確認されています。

【代表的な研究者と実証研究の概要】

- アーロン・ベック(CBTの創始者):うつ病患者の否定的コアビリーフを特定し、認知再構成によって改善可能であることを提示。

- ジェフリー・ヤング(スキーマ療法創始者):18種類の早期不適応スキーマを分類し、測定用質問紙(YSQ)を開発。

- これらの研究は数十年にわたり再現性が確認され、国際的にも高い信頼性を持っています。

【最新の脳科学研究とコアビリーフの関連】

- fMRI(機能的MRI)の研究では、自己に関する否定的信念を想起すると、前頭前野や扁桃体の活動が変化することが示されています。

- デフォルトモードネットワーク(DMN)は、自分に関する情報処理や「人生の物語」を作る際に働き、コアビリーフの維持に関与していると考えられます。

- これらの知見は、コアビリーフが心理的概念だけでなく神経活動のパターンとしても存在していることを裏付けています。

研究の積み重ねによって、コアビリーフは「目に見えないけれど確かに存在し、修正可能な心の構造」として理解されるようになっています。

注意点

コアビリーフは直接観測できない心理構造であり、あくまで仮説モデルとして扱われます。

科学的根拠は実験や統計的相関、介入による症状変化など間接的な証拠が中心です。

コアビリーフを見つける方法と改善アプローチ

コアビリーフは無意識の深い層にあるため、放っておくと自覚しにくいものです。

しかし、適切な方法を使えば徐々に見つけ出し、修正することが可能です。

ここでは3つのアプローチを紹介します。

①【自動思考記録やダウンワードアロー法での特定】

- 自動思考記録:日常で強い感情が湧いた出来事と、そのときに浮かんだ考えを書き出す方法。

- 例:出来事=上司に注意された → 自動思考=「やっぱり自分はダメだ」

- ダウンワードアロー法(Downward Arrow Technique):自動思考から質問を何度も掘り下げていき、深層の信念にたどり着く方法。

- 例:「やっぱり自分はダメだ」→「なぜ?」→「ミスすると嫌われる」→「自分は愛されない」

- これらは自分一人でもできますが、心理士など専門家と行うとより安全で効果的です。

②【認知再構成による信念の書き換え】

- 認知再構成とは、出来事の解釈を意識的に変えることで感情や行動を変える手法です。

- 否定的コアビリーフに基づく解釈を、事実や別の視点を用いて柔軟に修正します。

- 例:「失敗=価値がない」→「失敗=成長のチャンス」

- 新しい信念は繰り返し意識して使うことで、徐々に定着します。

③【日常生活でできる小さな改善ステップ】

- 信頼できる人と積極的に関わる(「人は信用できない」という信念を少しずつ緩める)

- 達成感のある小さな行動を繰り返す(「自分は無力だ」という信念を揺らす)

- 肯定的なフィードバックを受け取ったら否定せず「ありがとう」と受け入れる

- 日記やメモに「今日できたこと」を書き留め、肯定的な証拠を積み上げる

まとめ|コアビリーフを理解し、人生に活かすために

ここまで、コアビリーフの意味やスキーマ・自動思考との関係、心理学的根拠、影響、そして改善方法について解説してきました。

最後に、要点を振り返りつつ、理解から行動へ移すためのヒントをお伝えします。

【記事の要点振り返り】

- コアビリーフは、自分や他者、世界についての深く根付いた信念で、日常の感情や行動の土台になる。

- コアビリーフはスキーマ(枠組み)や自動思考と階層的につながっており、出来事の解釈を通して感情や行動に影響する。

- ベックの認知理論やABCモデル、スキーマ療法など、多くの心理学理論がその存在を裏付けている。

- 否定的なコアビリーフは、自己評価の低下や人間関係の悪循環、行動の制限などを引き起こす。

- 見つけ方としては自動思考記録やダウンワードアロー法が有効で、認知再構成や日常での小さな行動で修正できる。

【理解から変化への第一歩】

- まずは「自分はどんなコアビリーフを持っているのか」を知ることが出発点です。

- 見つけた信念が自分にとって役立っているのか、それとも制限しているのかを振り返ってみましょう。

- 否定的なコアビリーフは、「事実」「別の視点」「ポジティブな経験」を通して少しずつ揺らしていくことが大切です。

- 小さな変化でも続けることで、人生の見え方や選択肢が広がります。

コアビリーフは、あなたの心の“レンズ”のようなものです。

レンズの色や形を意識的に調整することで、同じ世界でもまったく違う景色が見えてきます。

今日から、そのレンズを少しずつ磨き直してみませんか。