「考えても仕方ないことばかり気になって、心がしんどい…」

そんな瞬間はありませんか?

・他人の反応に振り回される

・未来の不安ばかり増えていく

・頑張っているのに心が軽くならない

・“考えるほど疲れる”悪循環から抜け出せない

もし心当たりがあるなら、ポイントは“コントロールできること”に集中することです。

これは気合い論ではなく、心理学(統制感・自己効力感・ストレス評価理論など)が裏付ける“メンタルが軽くなる技術”。

この記事では、

- なぜ集中すると不安が減るのか(心理モデルで解説)

- 今日からできる4つの具体的ステップ

- 仕事・人間関係・お金の不安での実践例

- よくある誤解とその対処法

を分かりやすく紹介します。

読み終わるころには、

「まず何をすればいいか」がハッキリし、気持ちがと楽になるはずです。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

「コントロールできることに集中すると楽になる」とは?意味とメリットを整理

「コントロールできることに集中する」と聞くと、

「まあそうだよね…」

と一見当たり前のことのように思えます。

しかし、心理学的にはこれは

不安・ストレスを減らし、行動力を上げる“科学的に効果が証明された考え方”

です。

まずは、「そもそも何を指すのか?」から整理していきます。

そもそも「自分がコントロールできること」とは何か?具体例でイメージする

私たちが普段悩むことは、大きく3つに分けられます。

1. 完全に自分でコントロールできること

- 自分の行動(話す・書く・行動する)

- 自分の準備(勉強・練習・整理整頓)

- 自分が選ぶ選択(距離の取り方・言い方・やり方)

2. 部分的に影響できること

- 相手との交渉

- やり取りの進め方

- チーム作業の雰囲気づくり

3. 完全にコントロールできないこと

- 相手の感情・反応

- 将来の結果

- 運・タイミング

- 他人の価値観

- 自然現象や社会の変動

実は私たちが苦しむ多くの悩みは、

③コントロール不能領域に意識が奪われているときに起こります。

なぜ現代人は「コントロールできないこと」ばかり考えてしまうのか

理由は心理学的に明確です。

- 脳は生存のために“脅威”や“不確実性”に強く反応する

- SNSやニュースは「自分ではどうにもできない刺激」が多い

- 仕事は他人・会社・顧客など“自分では動かせない要素”が大きい

- 完璧主義が強いほど「全部なんとかしよう」として疲弊する

つまり現代人は、構造的に

コントロールできないものへ過剰に注意が向きやすい

状態にあります。

コントロールできることに集中すると、不安・ストレスが減る心理メカニズム

心理学モデルでは、以下の理由でストレスが下がると説明されます。

- 不安は「曖昧なままの未来予測」で増える

→ 行動に変換されると曖昧さが消える - 脳は“自分で動かせる領域”に意識が向くと安全だと判断する

→ 自律神経が安定する - 「行動できる感覚(自己効力感)」が高まる

→ メンタルが安定し、やる気も戻る - 統制感(Locus of Control)が強まる

→ 無力感が減り、前向きな気持ちが増える

つまり、

「行動できる領域」に意識を戻すことが、脳に“安心”を与えるスイッチ

なんです。

「気合い論」ではなく、科学的に効果があるメンタル戦略としての意味

「コントロールできることに集中しろ」と言われると、

精神論に聞こえるかもしれません。

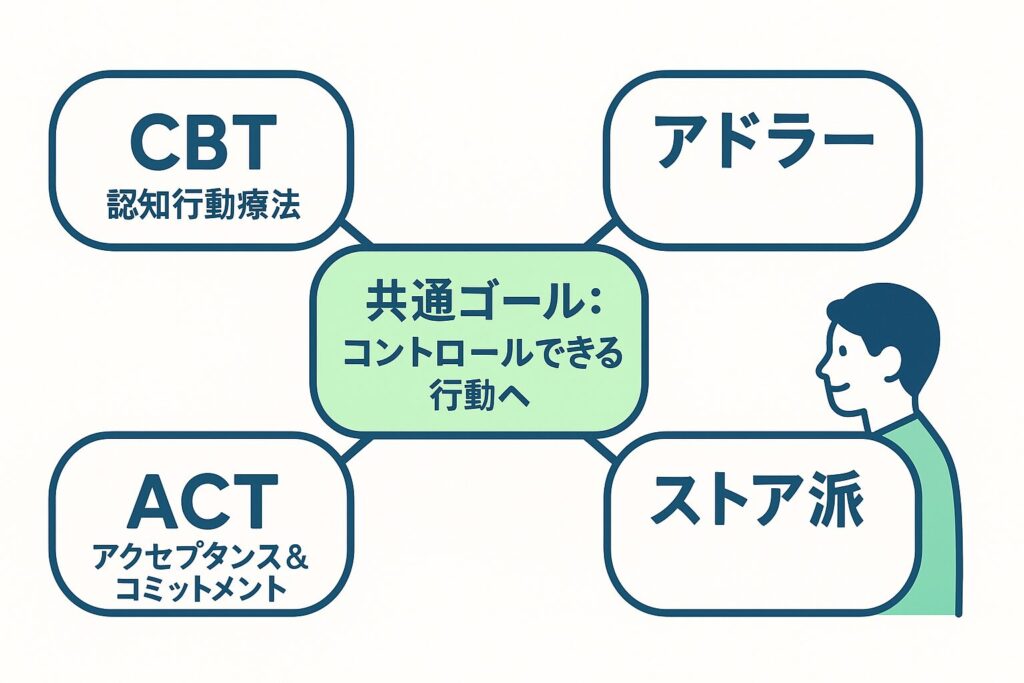

しかし、実際は以下の複数の心理学が同じことを示しています。

- 統制感(Locus of Control)

- 自己効力感(セルフエフィカシー)

- ストレス評価理論(ラザルス)

- CBT(認知行動療法)

- ACT(心理的柔軟性)

- アドラー心理学(課題の分離)

- ストア派哲学

これらはまったく違う学派なのに、

結論だけが同じ方向を指しています。

「変えられるのは自分の反応と行動だけ。それに集中することが、もっとも心を軽くする。」

つまり、

“メンタルを楽にするための科学的・再現性のある方法”

なのです。

心理学モデル①:統制感(Locus of Control)となぜ不安が変わるのか

「コントロールできることに集中する」考え方ともっとも相性が良い心理学が、

統制感(Locus of Control)です。

これは1960年代に心理学者ジュリアン・ロッターが提唱した有名な概念で、

“結果が自分の行動で変えられると思えるかどうか”

を示す心理的な指標です。

統制感はメンタルの安定・行動力・幸福度と密接に関わっており、

「コントロール思考」を理解するうえで欠かせない基盤になります。

内的統制感とは?「自分の行動で状況を変えられる」という感覚

統制感には2種類あります。

● 内的統制感(Internal Locus of Control)

→「結果は自分の行動や努力で変えられる」と感じるタイプ。

例:

- 勉強したら成績は伸びる

- 練習すれば上達する

- 人間関係は自分の関わり方で改善できる

● 外的統制感(External Locus of Control)

→「結果は運や他人、環境で決まる」と感じるタイプ。

例:

- どうせ上手くいかない

- 上司が悪いから変わらない

- 人間関係は相手次第

重要なのは、

内的統制感が強い人ほど、ストレスが少なく行動力が高い

ということ。

なぜなら、

「自分ができる範囲」が最初から見えているため、不安が膨らみにくい

からです。

外的統制感が強すぎると、なぜ不安・イライラ・被害者意識が増えるのか

外的統制感が強くなる=「どうせ変わらない」と思いやすい

という状態。

この状態が続くと、

- 無力感(learned helplessness)

- イライラの増加(相手への不満)

- 不安の増加(未来は自分で操作できないと感じる)

- 責任転嫁クセ(相手の課題に踏み込みすぎる)

といった問題が起きやすくなります。

たとえば、

「上司の機嫌しだいで仕事が決まる」

「相手がどう思うか気になって動けない」

などは典型的な例です。

つまり外的統制が強すぎると、

“コントロール不能な領域”に意識が奪われて疲弊してしまう

のです。

研究で分かっている統制感とメンタルの関係(ストレス・うつ・幸福感)

統制感については数多くの研究があり、結果は一貫しています。

● 内的統制感が強い人ほど:

- ストレスが低い

- うつになりにくい

- 不安が少ない

- 行動力が高い

- 幸福度が高い

● 外的統制感が強い人ほど:

- 不安が強い

- ストレス反応が大きい

- 課題に取り組むエネルギーが少ない

- 人間関係の悩みが増える

これは「気の持ちよう」ではなく、

脳の反応にも変化が生じることが明らかになっています。

日常でできる「内的統制感」を育てる小さなトレーニング

統制感は性格ではなく鍛えられるスキルです。

おすすめの方法は次の4つ。

① 小さな成功体験を意図的につくる

- 1個片付ける

- 5分だけ歩く

- ブログ1行だけ書く

「できた」経験が積み重なるほど、統制感は強化される。

② 結果よりプロセスに焦点を当てる

- ×「月10万円稼ぐ」

- 〇「毎日30分だけ書く」

プロセス目標は100%自分でコントロールできる。

③ 不安が出たら“影響可能性”で分ける

紙に書いて2色で塗り分けるだけで効果が高い。

- 影響できること → 青(落ち着きの色)

- 影響できないこと → 赤(手を放す対象)

④ 他人の反応は「相手の課題」と唱える

アドラー心理学の「課題の分離」を使い、

相手の感情=自分のコントロール領域ではないと切り分ける。

心理学モデル②:自己効力感(セルフエフィカシー)と「やればできる感」

「自分がコントロールできることに集中する」ために欠かせないのが、

自己効力感(セルフエフィカシー)です。

これは心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念で、

“自分ならできるはずだ”という感覚そのものを指します。

この“やればできる感”は、

不安・行動力・集中力のすべてに関わる、メンタルの中心的なスキルです。

自己効力感とは?「自分はやればできる」という感覚が行動を決める

自己効力感は、

「自分は行動すれば状況を変えられる」

と思える力のことです。

よく誤解されますが、

これはポジティブ思考や自己肯定感とは別物です。

- 自己肯定感:自分の存在を受け入れる力

- 自己効力感:行動を始める力(できそうな気がする)

行動心理学の世界では、

行動を起こせるかどうかの8割は、自己効力感で決まる

と言われています。

自己効力感が高い人は、失敗しても

「じゃあ次はこうやってみよう」

と自然に切り替えます。

反対に自己効力感が低いと、

「どうせ無理」「何しても変わらない」と考えやすくなります。

なぜ自己効力感が高い人は「コントロールできること」に自然と意識が向くのか

理由はシンプルです。

- 自分の行動が結果に影響すると信じている

- 自分の行動をコントロールできると分かっている

- 変えられないものに執着する必要がない

自己効力感の高い人は、

自然と「変えられる範囲」に意識が向くのです。

逆に自己効力感が低いと、

- 結果に意識が偏る

- 他人の反応を気にしすぎる

- 未来予測ばかり膨らませる

- 「失敗したらどうしよう」と不安過多になる

こうしてコントロール不能な領域ばかり考えてしまい、心が疲弊します。

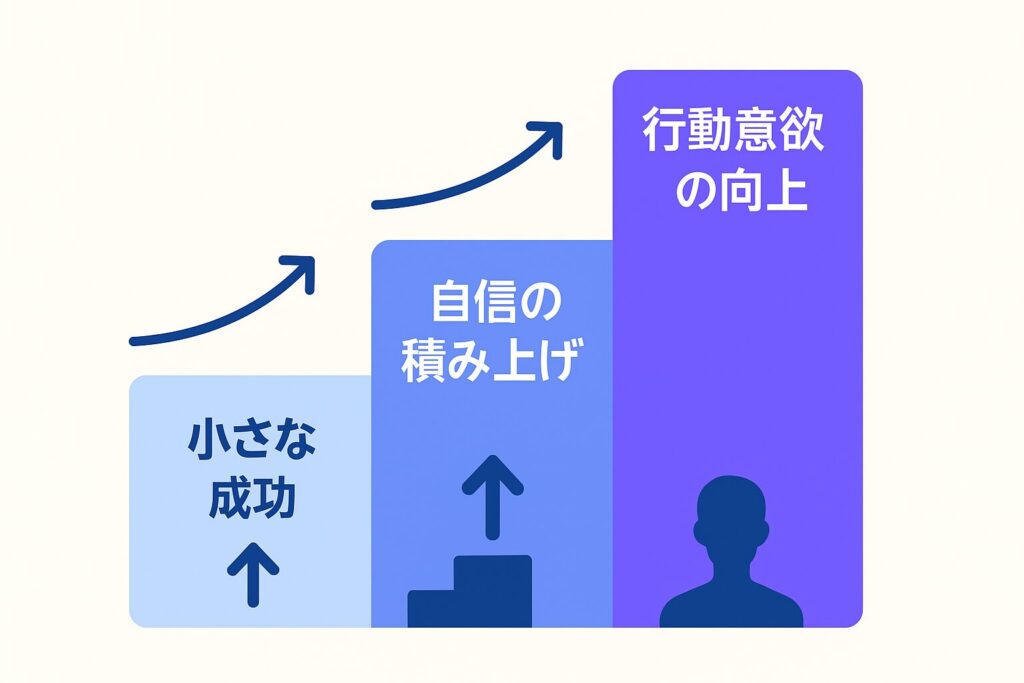

小さな成功体験・他人の成功を見ることが効力感を高める仕組み

バンデューラは、自己効力感を高める要素を4つ挙げています。

① 過去の成功体験(最強の効果)

- 完璧じゃなくてOK

- “できた”という経験が1つでもあれば、効力感は必ず上がる

例:

・5分だけブログを書く

・1個だけ片付ける

・10分散歩する

「できること小さくやる」ほど、心理学では効果が大きい。

② 代理体験(他人の成功を見る)

YouTube・SNS・本などで

自分と似た人の成功を見ると、脳は“自分もできるかも”と感じる。

これは脳内のミラーニューロンの働きによるもの。

③ 言語的説得(励ましが効く)

自分や他人からの肯定的な声が、行動の背中を押す。

ただし根拠ゼロの褒め言葉より、

「こういう理由であなたならできる」

という具体的な励ましが効果的。

④ 情動調整(不安を下げる)

不安が強いと「できない気」が増える。

逆に、不安が落ち着くと「やればできるかも」に切り替わりやすい。

不安が強いときほど「結果」ではなく「プロセス目標」に集中したほうがいい理由

不安が強いときに

「絶対成功させるぞ!」

と結果目標ばかりに意識を向けると、逆に苦しくなります。

理由:

- 結果はコントロールできない

- 結果に執着するとストレスが増える

- 「失敗したらどうしよう」が膨らむ

- 行動する前に疲れてしまう

そこで有効なのが、

→ プロセス目標(行動目標)に切り替えること。

例:

- ×「月10万円稼ぐ」

- 〇「毎日30分だけ書く」

- ×「絶対痩せる」

- 〇「毎日10分歩く」

プロセス目標は100%コントロールできるため、

自己効力感が回復し、不安が減り、行動が続きやすくなります。

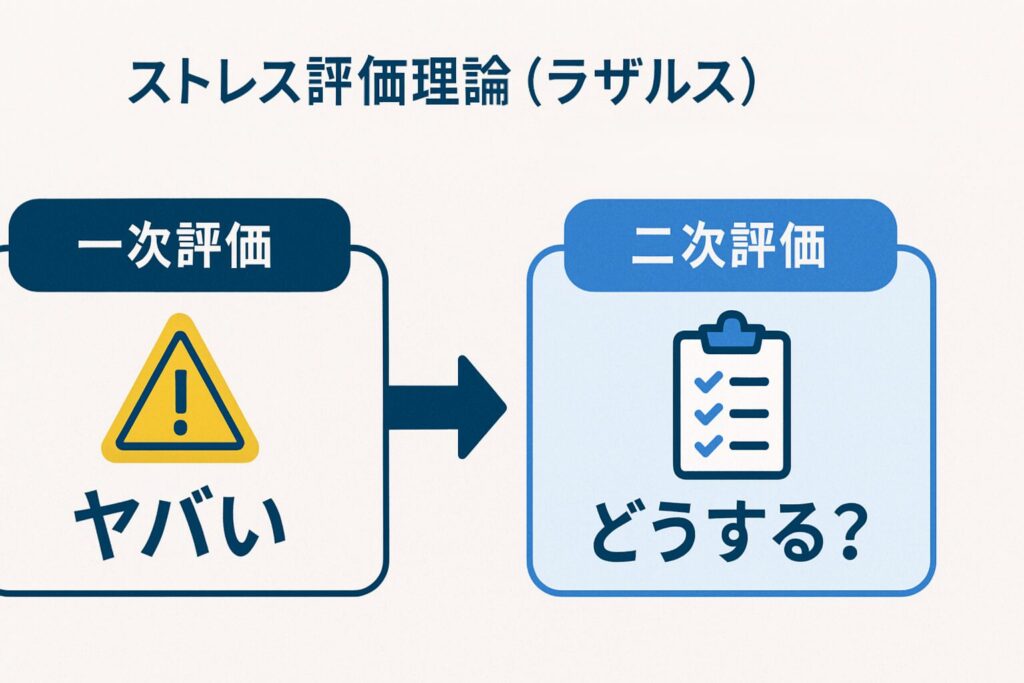

心理学モデル③:ストレス評価理論(ラザルス)と「対処可能性」の力

ストレス研究の第一人者・リチャード・ラザルスが提唱した

ストレス評価理論(Cognitive Appraisal Theory)は、

「コントロールできること」に集中すると楽になる理由を

“脳の仕組みレベル”で説明してくれるモデルです。

結論から言うと──

ストレスの強さは、出来事そのものではなく「自分は対処できるか?」という認知で決まる

というシンプルかつ強力な理論です。

一次評価・二次評価とは?「これはヤバい」→「自分は対処できる?」の2段階

ラザルスによれば、人は何か出来事に出会ったとき、

脳の中で次の2つのステップを自動的に行っています。

① 一次評価(Primary Appraisal)

「これは危険?チャンス?どうでもいい?」

→ ここで“脅威”と判断すると、不安・恐怖が立ち上がる。

例:

・上司から呼び出される → 「怒られるかも」と脅威評価

・予定外の仕事が入る → 「時間が足りない」と脅威評価

② 二次評価(Secondary Appraisal)

「自分に対処できるか?」

→ “対処可能だ”と思えれば、不安は大きく下がる。

例:

・「準備すればなんとかなる」

・「助けを求めれば対応できる」

・「最悪の場合でも大丈夫」

つまり、

一次評価で生まれた不安も、二次評価でかなり調整されるのです。

「対処可能だと思えるかどうか」がストレスを大きく左右する

ストレスの強さは次の式でほぼ決まります。

ストレス = 脅威の大きさ - 対処可能性

たとえば同じ出来事でも…

- Aさん

「なんとか対応できる」→ ストレス小 - Bさん

「どうしようもない」→ ストレス大

この“差”を生むのが、

自分のコントロール領域を正しく把握しているかどうか

なのです。

同じ出来事でも「自分にできること」に焦点を当てるとストレスが下がる例

たとえば、

上司から突然「今日中に企画書を出して」と言われた場面。

× コントロールできないことに意識が向く

- 上司の機嫌

- 社内の雰囲気

- 他の人の反応

- 納期そのもの

すると不安が急増し、

「ムリ!」「何しても変わらない」と混乱しやすい。

〇 コントロールできることに意識を戻す

- まず要件を確認する

- 最優先タスクを整理する

- できる範囲で作る

- 足りないところは追加説明を求める

すると、

「とりあえずここからやろう」

という落ち着きが戻ってきます。

これは、

二次評価=対処可能性が上がった状態。

不安が襲ってきたときの質問:「これは自分にどこまでコントロールできる?」

不安が強いときに最も使える質問がこれです。

【魔法の質問】

「これは自分にどこまでコントロールできる?」

この質問をすると、脳は勝手に次の整理を始めます。

- 変えられること

- 変えられないこと

- 今できる行動

- 行動するメリット

- 無駄な心配

すると自然に

「じゃあ、まず何をしよう?」

という“行動モード”に切り替わります。

これはラザルスの二次評価を、

言語化で強制的に整える方法です。

ストレス評価理論から見た「コントロール思考」の核心

まとめると──

- 不安は出来事そのものではなく「対処できそうかどうか」で決まる

- 自分のコントロール範囲が見えると、対処可能性が高まり、不安が下がる

- 脳科学でも、対処可能だと感じると自律神経が落ち着く

- 「できること」に集中することは、ストレスを減らす“科学的スキル”

つまり、

コントロール思考は「脳を落ち着かせるための技術」

と言えるのです。

心理学モデル④:認知行動療法(CBT)・ACT・アドラー・ストア派の共通点

「コントロールできることに集中する」という考えは、

実は複数の心理学理論や哲学が“同じ結論”にたどり着いている普遍原理です。

- 認知行動療法(CBT)

- ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)

- アドラー心理学

- ストア派哲学(ストイック思想)

これらはアプローチは違いますが、

すべてが「自分の反応と行動だけが本当にコントロールできるもの」

という共通点を持っています。

ひとつずつ、初心者にも分かりやすく解説していきます。

CBT:事実と解釈を分けて「今できる行動」を見つける考え方

CBT(認知行動療法)は、不安やストレスの治療に使われる代表的な心理療法です。

CBTの中心となる考え方は、

出来事(事実)と、自分の解釈(思考)を分けて考える

というもの。

たとえば【上司に呼ばれた】という出来事は同じでも、

- Aさん:怒られるかも(マイナスの解釈)

- Bさん:仕事の相談かも(ニュートラルな解釈)

この違いによって感情はまったく変わります。

そしてCBTでは、

解釈は自分で選び直せる=コントロールできる

という前提で進めます。

代表的な手法は次の通りです。

- 自動思考を書き出す

- その裏にある思い込み(思考のクセ)を見つける

- もっと合理的な考え方に置き換える

- 行動実験で確かめる

こうして、

“コントロール不能な不安” → “コントロール可能な行動”

へと視点を変えていきます。

ACT:「変えられないものを受け入れ、価値ある行動に集中する」心理的柔軟性

ACTはCBTから派生した新世代の心理療法で、

近年もっとも注目されているアプローチです。

中心となるのが、

心理的柔軟性(Psychological Flexibility)

というスキル。

ACTの考え方はCBTよりさらに明確で、

変えられないものは受け入れ(Acceptance)

自分の価値に沿った行動(Commitment)に集中する

というものです。

つまり、

- 不安

- 過去の後悔

- 他人の評価

- 外部環境

これらはコントロール不能なので変えようとしない。

その代わり、

- どう行動するか

- 何に時間を使うか

- どんな人生を歩みたいか

という“価値にもとづく行動”だけに集中します。

これが結果的に、

不安を減らし、人生の充実感を上げることが多数の研究で示されています。

アドラー心理学の「課題の分離」:他人の感情・評価はコントロールできない

アドラー心理学も、コントロール思考の代表格です。

アドラーが強調したのは、

「自分の課題」と「他人の課題」を分けること」。

たとえば:

- 自分が伝える → 自分の課題

- 相手がどう受け取るか → 相手の課題

自分が誠実に対応しても、

相手が怒るか、喜ぶか、落ち込むかは相手の自由。

気を配りすぎると、

「他人の感情をコントロールしないといけない」

という苦しい状態になります。

アドラーはこれを明確に否定し、

他人の感情はコントロールできない。

自分の行動だけに集中せよ。

と教えています。

これはHSP・気にしすぎの人にとって大きな救いになる考え方です。

ストア派哲学の教え:「出来事ではなく、解釈と反応こそが自分のコントロール領域」

ストア派の哲学者エピクテトスはこう言いました。

「私たちを苦しめるのは出来事ではない。それについての意見である。」

ストア派の根本思想は、

- 天気

- 経済

- 世の中

- 他人の評価

- 偶然の出来事

こうした外部のことはコントロールできない。

しかし、

- どう反応するか

- どう受け止めるか

- 何を選択するか

はすべて自分のコントロール下にある、ということ。

ここでもCBTやACTと同じ結論にたどり着いています。

複数の理論が同じ結論にたどり着く:「自分の反応・行動だけが本当に変えられる」

CBT・ACT・アドラー・ストア派──

アプローチは違っても、すべてに共通する結論があります。

【4つの理論の共通点】

- 出来事は変えられない

- 他人の反応も変えられない

- 変えられるのは「自分の考え方と行動」だけ

- 反応・行動に意識を向けると不安が減る

- コントロールできないものから自由になれる

つまり、

「コントロールできることに集中する」ことは、

複数の科学的・哲学的モデルが裏付ける“根拠のあるメンタル戦略”

なのです。

「コントロールできることに集中する」ことで起こる3つの変化

ここからは、これまでの心理学モデル(統制感・自己効力感・ストレス評価・CBT/ACTなど)をふまえつつ、

実際にコントロール思考を実践したときに、人の心にどんな変化が起きるのかをまとめます。

心理学的には、以下の3つの変化が最も典型的で、研究でも裏付けがあります。

① 不安・恐怖が「ぼんやりした塊」から「やることリスト」に変わる

不安の正体は、

“コントロールできない未来”に意識が向きすぎることです。

- 未来の失敗

- 他人の反応

- 結果がどうなるか

- 最悪の可能性

- 確認できないこと

こうした曖昧(あいまい)な情報が頭の中に溜まると、

不安は「黒い霧」のように広がっていきます。

コントロールできることに集中すると、何が起きる?

頭の中の霧が晴れて、

- まず何をすればいいか

- どこから手をつけるか

- どこまでが自分の領域か

- やらなくていいことは何か

が自然と整理されます。

つまり──

不安(曖昧な塊)

→ 行動(具体的な一歩)

に変換される。

例:仕事の締切でパニックになりそうなとき

×「どうしよう!終わらない!」

↓

〇「まず3つに分解して、最初の項目からやろう」

この切り替えは、ラザルスのいう二次評価(対処可能性)が上がる状態です。

② 無力感・自己否定が減り、「少しだけ前に進める感覚」が増える

コントロールできないことに意識を向け続けると、

心理学では学習性無力感が起きやすくなります。

- どうせ変わらない

- 自分はダメだ

- 何をしても無駄

- 頑張っても評価されない

こうして自己否定が増え、行動力が奪われていきます。

逆に「できること」にフォーカスすると?

人は小さな成功を積むたびに、

自己効力感(やればできる感)が回復します。

- 小さく始める

- 最低限だけやる

- 今日の一歩を達成する

- 完璧ではなく“進むこと”を優先

そうすると、心が勝手にこう変化します。

- 「あ、自分でもちょっと進んだ」

- 「意外となんとかなるかも」

- 「次は何をしよう?」

これは、心理学がいう

行動 → 成功 → 自己効力感アップ → さらに行動

のポジティブループ。

③ 他人の言動に振り回されにくくなり、心の余裕が戻ってくる

人の悩みの7割は“対人関係”と言われています。

悩みの多くが、

- 他人の反応

- 他人の評価

- 他人の機嫌

- 他人の期待

- 他人の欠点

- 他人の「変わらなさ」

といった、自分ではコントロールできない領域です。

これをコントロールしようとすると、疲れやすくなります。

コントロールできる領域に意識を戻すと?

アドラーの「課題の分離」やストア派の考え方の応用で、

- 自分の伝え方

- 自分の距離の取り方

- 自分の態度

- 自分の選択

に注意を向けるようになります。

すると、

他人の気分に振り回される時間が減り、

心理的な余白が生まれます。

例:相手が不機嫌なとき

×「どうして私に冷たいんだろう?」

×「怒らせたのかな…?」

↓

〇「私は丁寧に対応した。相手の感情は相手の課題。」

〇「自分は落ち着いて行動しよう」

これは、アドラー心理学だけでなくCBTやACTでも同じです。

まとめ:3つの変化はすべて「脳が回復する方向」

3つの変化──

- 不安が曖昧→具体化に変わる

- 無力感→小さな前進へ変わる

- 他人基準→自分基準へ戻る

これらはすべて、

脳の負荷を下げ、行動エネルギーを取り戻すプロセス。

心理学モデル全体が示しているとおり、

「コントロールできることに集中する」という行動は、

メンタル回復の“最短ルート”でもあります。

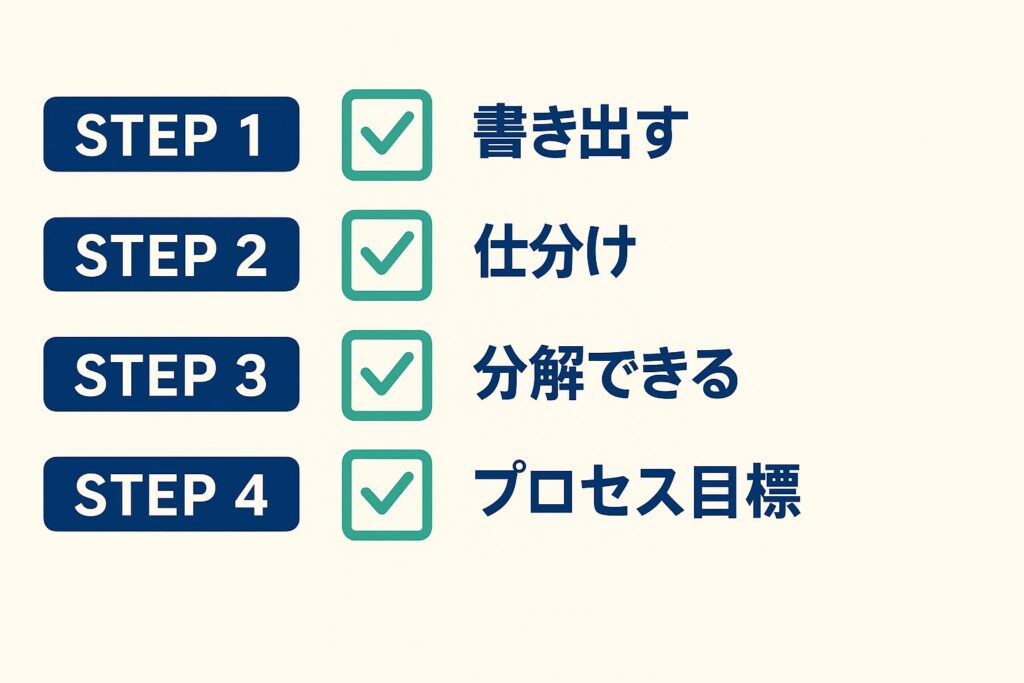

日常で使える「コントロールできること」に集中する具体的なやり方

ここからは、これまでの理論を

“今日から実際に使えるレベル”にまで落とし込みます。

多くの人がつまずく理由は、

「分かるけど、どうやってやればいいの?」

という“行動への橋渡し”ができていないこと。

そこで、初心者でも必ずできる4ステップに分解します。

ステップ1:不安・モヤモヤを書き出して「コントロール可能/不可能」で仕分ける

まず最初にやるべきことは、

頭の中の“曖昧な不安の塊”を外に出すこと。

心理学ではこれを

外在化(Externalization)と呼び、不安を軽減する即効性があります。

手順(3分でできる)

- いま抱えている不安・悩み・気になることを全部書く

- それを2つのカテゴリに分ける

- コントロールできること

- コントロールできないこと - 「できること」だけ丸をつける

初心者が書きやすい例

コントロールできないこと例(丸をつけない)

- 他人の反応・評価

- 将来どうなるか

- 過去の出来事

- 天気・経済・社会情勢

コントロールできること例(丸)

- 今日の行動

- 伝え方

- 優先順位のつけ方

- 自分の準備

- 小さな一歩

書き出しのメリット

- 不安の正体が可視化される

- “やらなくていいこと”が消える

- 行動に集中しやすくなる

- 心の霧が晴れるように落ち着く

ステップ2:コントロールできることから「今やる1つの行動」にまで分解する

「コントロールできること」が分かったら、

次は“行動できるサイズ”まで縮めることが重要です。

なぜ分解が必要なのか?

人は「大きなタスク」には不安を感じ、

「小さなタスク」には安心を感じるようにできています。

脳の帯域幅(認知リソース)も、

小さく分けるほど余裕が戻ります。

分解のコツは“料理のレシピ方式”

たとえば「ブログを書く」なら、

- タイトル案を3つ出す

- 見出しを5個つくる

- 導入文だけ書く

- 画像を入れる

- 推敲は明日やる

のように、

1ステップ=5〜10分でできるレベルまで小さくする。

分解すると行動率は跳ね上がる

自己効力感(やればできる感)が上がり、行動が自然に始まります。

ステップ3:結果目標ではなく「プロセス目標」を設定して行動に落とす

不安が強い人ほど、

- 「絶対成功しなきゃ」

- 「失敗したらどうしよう」

と結果ばかり考えてしまいます。

しかし結果はコントロールできません。

だからこそ「プロセス目標」が必要

例:

- ×「ブログで月10万円」

- 〇「毎日30分だけ作業」

- ×「痩せる」

- 〇「1日10分歩く」

- ×「仕事で評価される」

- 〇「締切の12時間前に提出する」

プロセス目標は、

100%自分でコントロールできます。

だから、

- 不安が減り

- 行動が増え

- 自己効力感が上がり

- 結果もついてきやすくなる

という“王道の流れ”が起こります。

ステップ4:感情はコントロールしようとせず、「行動だけコントロールする」発想に変える

ここが最重要ポイント。

多くの人は、

“感情そのもの”をコントロールしようとして疲れます。

- 不安をなくしたい

- 緊張したくない

- イライラしたくない

- 落ち込みたくない

でも心理学的には以下の通り。

- 感情は直接コントロールできない(自然現象に近い)

- 行動は100%コントロールできる

ACT(心理的柔軟性)が教えるコツ

- 感情は「天気」と同じ。変えようとしない

- ただし 傘を持つ=行動で対処することは自分の自由

例

×「不安を消したい」

↓

〇「不安のまま15分だけ作業する」

×「落ち込まないようにする」

↓

〇「落ち込んでいても散歩に出る」

感情より“行動の舵取り”を意識すると人生が安定する

行動のほうが自分でコントロールしやすいため、

結果的に気分も安定しやすくなります。

総まとめ:この4ステップだけで「コントロール思考」は身につく

- 書き出し(仕分け)

- 分解(行動サイズへ)

- プロセス目標

- 感情は放置して行動に集中

この流れは、CBT・ACT・統制感・自己効力感など

複数の心理学モデルが裏付ける“正攻法”です。

仕事・人間関係・お金の不安で試したいコントロール思考の実践例

ここでは、読者がもっとも悩みやすい3つの領域──

仕事・人間関係・お金──で、

実際に「コントロールできること」に集中するとどう変わるのか?

を具体例つきで解説します。

HSP気質・気にしやすい人でも使いやすい“やさしい実践例”も紹介します。

①仕事のストレス:上司・会社は変えられないが、自分の準備と行動は変えられる

仕事で苦しむ原因の多くは、

自分ではコントロールできない領域を変えようとしてしまうことです。

例えば:

- 上司の指示の仕方

- 会社の方針

- 仕事量の急な増減

- 職場の雰囲気

- 他人の能力や態度

これらは自分ではどうにもできません。

コントロール思考に切り替える例

× コントロールできないことに執着

- 「上司を変えたい」

- 「会社がちゃんとしてほしい」

〇 コントロールできることだけに集中

- タスクを細かく区切る

- 先に確認ポイントをまとめておく

- 不明点は早めに質問する

- 休む時間を確保する

- スキルを伸ばして転職の選択肢を作る

効果

- 被害者意識(外的統制感)が減る

- 行動を起こしやすくなり、失敗が減る

- 上司の機嫌に振り回されなくなる

心理学モデル(ストレス評価・自己効力感)でも、

「自分の行動をコントロールできる」と思えるだけで

不安と疲労が大きく下がることがわかっています。

②人間関係の悩み:「相手の反応」は相手の課題、自分の伝え方と距離の取り方に集中する

対人関係のストレスは、

相手の感情と行動を“自分が何とかしよう”とすることで生まれます。

これはアドラーの言う「課題の分離」の典型。

コントロールできない例

- 相手の機嫌

- 相手の価値観

- 相手がどう受け取るか

- 相手の性格

- 相手の“ありがとう”の有無

これは全部“相手の課題”です。

コントロールできる例

- 自分の伝え方

- 自分の表情や態度

- 自分がどの距離感を取るか

- 自分がどこに境界線を引くか

- 自分がどんな環境を選ぶか

例:友人から急に冷たい返事が来たとき

×「何か悪いことしたかな?」

↓

〇「自分は丁寧に返した。あとは相手が決めること」

〇「必要なら、やさしく確認してみよう」

効果

- 過剰な気遣いが減る

- 思い込みストレス(CBTでいう自動思考)が減る

- “自分軸”に戻り、メンタルが安定する

HSP・気にしすぎな人はこのステップが特に重要です。

③お金の不安:「将来どうなるか」ではなく「今できる支出管理・収入アップの一歩」に焦点を当てる

お金の不安の多くは、

“未来の不確実性”への恐れです。

- 将来どうなる?

- 老後は大丈夫?

- 病気になったら?

これらは完全にはコントロール不能です。

コントロールできることに意識を移すと?

コントロールできない(×)

- 景気

- 金利

- 税金

- 未来の物価

- 他人の稼ぎ

コントロールできる(〇)

- 今月の支出

- 固定費の見直し

- 副業の調査

- スキルの勉強

- 収入の“母数”を増やす(応募数・挑戦回数)

例:不安が強い夜に考えること

×「この先どうしよう…」

↓

〇「今日は固定費を2つだけ見直そう」

〇「明日、副業のリストを1つ作ろう」

効果

- 漠然としたお金の不安が小さくなる

- 「自分にもできる一歩」が見える

- 行動が増え、結果的に安心感が積み上がる

これはACTの「価値ある方向への一歩」と同じ原理です。

HSP・気にしすぎな性格でも使える「コントロール思考」のやさしい使い方

HSP(敏感気質)や、気にしすぎな性格の人は、

過剰に他人や未来のことを“読みすぎる”傾向があります。

だからこそ、

「コントロールできること」に集中するスキルは非常に相性が良いです。

HSPでも無理なくできる手順

- 書き出して可視化する(頭の中だけで考えない)

- “相手の感情”を相手の領域として切り離す

- プロセス目標で行動のハードルを下げる

- 不安は消さずに“横に置く”だけでOK(ACT)」

HSPがやりがちなNG例

×「相手に嫌われないように完璧に伝えよう」

×「相手の反応を予測して何度も文章を見直す」

→ 心が疲れ、思考も停止する

代わりにやるべきこと

〇「丁寧に伝えたら、あとは相手が決めること」

〇「反応ではなく、自分の誠実さだけをコントロールする」

これだけでも、驚くほど心が軽くなります。

まとめ:3つの領域は全部「コントロール思考」で改善できる

- 仕事:行動と準備だけが自分の領域

- 人間関係:相手の感情は相手の課題

- お金:未来ではなく“今日の一歩”に集中

- HSP:特に相性の良い思考法

どの悩みも、

外側ではなく“内側のハンドル”に手をかけることで

驚くほど楽になります。

よくある誤解:「コントロールできることに集中=現実を諦める」ではない

ここからは、読者がつまずきやすい誤解を整理します。

「コントロールできることに集中する」と聞くと、

- 逃げでは?

- 諦めじゃないの?

- もっと頑張るべきでは?

- 受け入れ=我慢なの?

と感じる人が多いですが、これは完全な誤解です。

むしろ心理学的には、

“コントロールできる領域に集中するほうが、現実を改善する可能性が高い”

というのが一致した結論です。

① 「諦め」ではなく「戦略的にエネルギー配分を変える」という視点

コントロールできないことにエネルギーを使う行為は、

心理学では“無駄な消耗”と呼ばれます。

例:

- 他人の感情を変えようとする

- 未来の不安を完璧にコントロールしようとする

- 社会や時代に怒り続ける

- 過去の後悔を変えようとする

これは、絶対に変えられない領域なので、努力が必ず空回りします。

コントロール思考とは「エネルギーの再配置」

- × コントロール不能な領域にエネルギーを浪費する

- 〇 自分の行動・選択・反応にエネルギーを集中する

これは戦略的思考であり、諦めとは真逆です。

ニーバーの祈り

これは、アメリカの自由主義神学者 ラインホールド・ニーバーが書いたとされる世界的に有名な文章の一節です。

「変えられないものを受け入れ、変えられるものを変える勇気を」

これは諦めるどころか、

本当に変えられる部分に全力を注ぐ“攻めの姿勢”です。

② 全部コントロールしようとする完璧主義が、逆に人生を苦しくする

完璧主義の人ほど、

「全部コントロールしなければ不安」という思考に陥ります。

- 100点の成果を出したい

- 他人の気分を崩したくない

- トラブルをゼロにしたい

- 未来のリスクを完全に回避したい

これは心理学では

非現実的な基準(Unrealistic Standards)

と呼ばれる状態で、燃え尽きの要因にもなります。

完璧主義の問題点

- コントロール不能な領域まで背負ってしまう

- 小さな成功を喜べない

- 行動ハードルが高くなる

- 常に不安がつきまとう

- 他人に振り回されやすくなる

- 自己効力感が下がる

コントロール思考は“完璧の呪い”を解除する

- “できる範囲”だけやればOK

- 完璧よりも“前進”を優先

- 他人の反応は相手の課題

- 結果よりプロセス

- 行動を小さく分解

こうすることで、

完璧主義の重荷が軽くなり、行動力が戻ってきます。

③ “受け入れる”と“我慢する”の違い:心理学的な整理

この部分は特に誤解されやすいポイントです。

我慢(耐える)

- 本当は嫌なのに、感情を押し殺す

- 自分の本音を無視する

- ストレスが蓄積しやすい

- 不満が爆発しやすい

- 心理学的には“回避”に近い

受け入れ(Acceptance)

- 変えられない事実を事実として認める

- 感情を否定しない(悲しいなら悲しいでOK)

- 無理にポジティブにしない

- その上で「自分が何をするか?」に意識を向ける

- ACT(心理的柔軟性)の中心スキル

例で比較

× 我慢

「嫌だけど…相手を怒らせたくないし…全部自分がやるしかない…」

〇 受け入れ

「この人の性格は変えられない。でも私は“距離を取る”という行動は選べる。」

受け入れのほうが、

心理的に圧倒的に健康的です。

④ 「自分の人生を主体的に生きる」ためのコントロール思考

コントロール思考の究極の目的は、

「自分の人生のハンドルを、自分で握ること」です。

- 誰かの期待に振り回されない

- 外部要因に依存しない

- 未来の不安に飲まれない

- 他人の機嫌に支配されない

- 過去に縛られない

これらは全部、

“自分でコントロールできる領域”を選び続けるから実現します。

主体性が戻ると何が変わる?

- 決断が早くなる

- 無駄な迷いが消える

- 気持ちが軽くなる

- 感情に振り回されにくくなる

- 小さな幸福感が増える

- 自分への信頼感が強くなる

これは自己効力感・内的統制感が高まった状態と同じです。

まとめ

「コントロールできることに集中する」=諦める、逃げる

ではなく、

変えられる部分にエネルギーを集中させる“戦略”であり、

主体的に生きるための実用的な心理技術**

です。

まとめ|コントロールできることに集中すると人生が楽になる理由と、今日からできる一歩

ここまで、統制感・自己効力感・ストレス評価理論・CBT/ACT・アドラー・ストア派など

複数の心理学モデルをもとに、

「コントロールできることに集中する」という考え方を徹底的に解説してきました。

最後に、記事全体の要点と、今日からできる実践ステップをまとめます。

① この記事で紹介した心理学モデルの要点おさらい(統制感・自己効力感・ストレス評価など)

統制感(Locus of Control)

- 自分の行動が結果に影響すると信じる力

- 内的統制感が高いほど、不安・ストレスが下がりやすい

- 自分で選べることに注目するほど、メンタルが安定しやすい

自己効力感(Self-efficacy)

- 「やればできる」という感覚

- 行動の“着手力”を決める最重要スキル

- 小さな成功体験が積み重なると自然に高まる

- 結果よりプロセス目標(行動目標)が有効

ストレス評価理論(ラザルス)

- 不安は「対処可能かどうか」で決まる

- コントロール可能な部分が見えた瞬間、不安は大きく下がる

- 「これは自分にどこまでコントロールできる?」の質問が効果的

CBT(認知行動療法)

- 出来事と“解釈”を分けて考える

- 不安は“思考のクセ”によって増幅する

- 解釈は変えられる=コントロールできる領域

ACT(心理的柔軟性)

- 変えられない不安・思考・過去を「受け入れる」

- その上で、自分の価値に沿った行動に集中する

- “不安があっても一歩進める”状態が作れる

アドラー心理学(課題の分離)

- 相手の感情・評価は自分の課題ではない

- 相手の機嫌をコントロールしようとするほど疲れる

- 自分の伝え方と行動だけに注目する

ストア派哲学(反応こそ自由意志)

- 出来事は選べないが、反応は選べる

- 他人・社会・未来は変えられない

- 自分の反応・態度・選択こそがコントロール領域

これらすべてが、

同じ結論に向かっています。

→ コントロールできることに集中すると、心は軽くなる。

② 「全部をコントロールしようとしない」ことが、いちばんのメンタルケアになる

コントロールできることに集中するとは、

“コントロールしない勇気”を持つことでもあります。

- 他人の気分

- 未来の不確実性

- 過去の出来事

- 社会・環境

- 結果そのもの

これらを変えようとすると、必ず無力感と疲労が生まれます。

逆に、

- 今日の行動

- 自分の態度

- 選択

- 呼吸

- 優先順位

- 誠実さ

- 習慣

これらの「自分で選べる部分」を大切にすると、

人生は驚くほどシンプルで軽やかになります。

③ 今日からできるミニ習慣:不安を感じたら「これは自分にどこまでコントロールできる?」と自問する

この記事でも何度も出てきた“魔法の質問”です。

魔法の質問

「これは自分にどこまでコントロールできる?」

この質問の効果

- 不安の霧が晴れる

- 行動が1つに絞られる

- ストレスの暴走を止められる

- 過剰な責任感を手放せる

- 相手に振り回されにくくなる

- 自分軸に戻れる

これはラザルスの理論、CBT、ACT、アドラー、ストア派──

どのモデルでも実践可能な“全方位型メソッド”です。

最終メッセージ:コントロールできることに集中するほど人生は軽くなる

- 不安は小さくなる

- 行動力は増える

- 他人に振り回されなくなる

- 主体性が戻る

- 自分の人生が取り戻せる

これは精神論ではなく、

心理学が裏付ける科学的で再現性のある方法です。

今日からできる一歩だけでいい。

コントロールできることに集中する習慣が、

人生を確実に変えていきます。