なんで自分の話は通じないんだろう…

一生懸命伝えたつもりなのに、なぜか誤解されたり、スルーされたり。

そんな経験、誰しも一度はありますよね。

実はその原因、多くの場合「話し方のテクニック」ではなく、コミュニケーションの構造や背景を知らないことにあります。

この記事では、初心者でもわかるように代表的なコミュニケーション理論をやさしく解説し、日常生活・職場・異文化の場面での活用法まで具体的にご紹介します。

「伝わらない」を「伝わる」に変えるヒントをご紹介します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

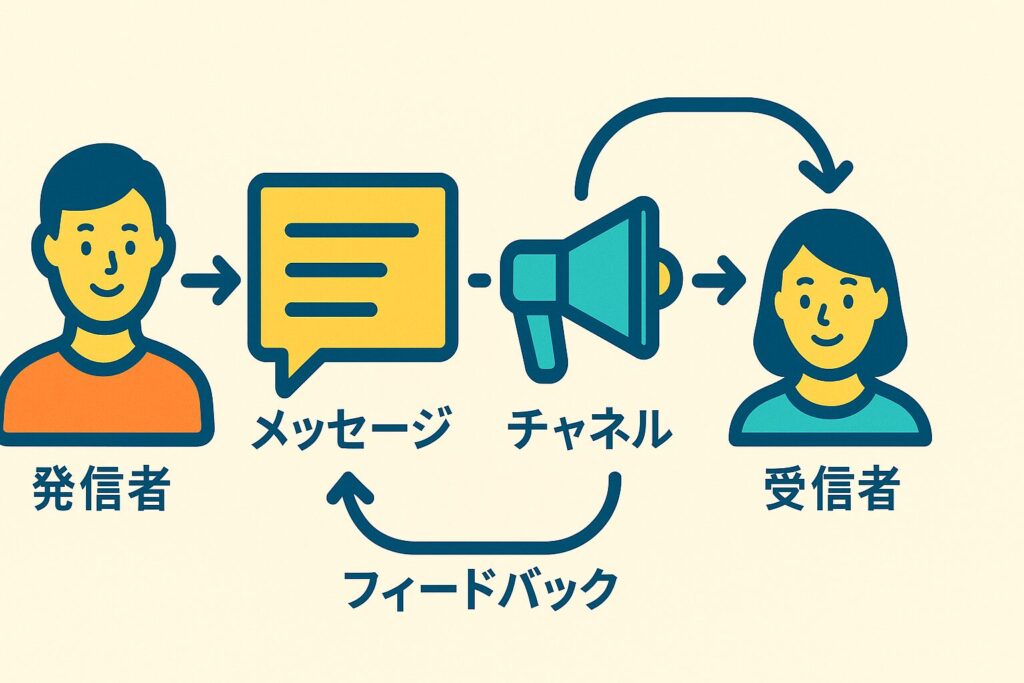

🧩コミュニケーションの基本構造(発信者・受信者・ノイズなど)

コミュニケーションという言葉は日常的に使われますが、その構造をきちんと理解している人は意外と少ないかもしれません。

ここでは、最も基本的な「通信モデル」をもとに、コミュニケーションの全体像をやさしく解説します。

■ コミュニケーションの6つの基本要素

人と人とのやりとりには、次のような基本構成があります:

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 発信者(送信者) | 情報を伝える人。話す・書くなどの「スタート地点」 |

| メッセージ | 伝えたい内容。言葉・表情・動作なども含む |

| チャンネル | メッセージを伝える手段(声・文字・画像など) |

| 受信者(相手) | 情報を受け取る人。聞き手・読み手など |

| フィードバック | 受信者からの反応や返事。うなずきや返答も含む |

| ノイズ | メッセージを妨げる要因(雑音・誤解・感情など) |

■ わかりやすい例:友達に話しかけるとき

たとえば、友達に「明日遊ぼう」とLINEする場合:

- あなた(発信者)が「明日遊ぼう!」(メッセージ)を

- LINE(チャンネル)を通じて

- 友達(受信者)に送信

- 友達が「いいね!」と返信すれば、それがフィードバックです

でも、電波が悪くてメッセージが届かないとしたら、それがノイズになります。

ノイズは物理的な障害だけでなく、感情・先入観・文化差も含まれます。

■ ノイズがあるとどうなる?

- 雑音の多い場所で会話 → 言葉が聞き取れない

- 相手が怒っている → 素直に話を聞いてくれない

- 専門用語だらけの会話 → 意味が伝わらない

このように、ノイズがあると正しく伝わらないことが起きます。

だからこそ、良いコミュニケーションにはノイズを減らし、フィードバックを大切にする姿勢が重要です。

■ まとめ:伝えるだけではなく「伝わる」仕組みを意識しよう

コミュニケーションは単なる「話す・聞く」だけではありません。

発信者・受信者・ノイズ・フィードバックといった構造を意識することで、より円滑で深いコミュニケーションが可能になります。

🧠情報のやりとりだけじゃない?現代の広い定義

「コミュニケーション=情報の伝達」と聞くと、メールや会話のような“伝える行為”をイメージする人が多いかもしれません。

しかし現代では、コミュニケーションは単なる情報交換にとどまらず、人間関係や社会の構築に深く関わるものとして捉えられています。

■ 従来の定義:情報のやりとりとしてのコミュニケーション

もともとの定義では、コミュニケーションは次のように考えられてきました。

「一方が情報を発信し、もう一方がそれを受け取るプロセス」

(シャノン=ウィーバーの通信モデルなど)

このモデルはシンプルでわかりやすい反面、「心」や「関係性の変化」などの要素が省かれているという指摘もあります。

■ 現代の広い定義:意味を共有し、関係をつくる行為

近年の心理学・社会学では、コミュニケーションを次のように再定義する傾向があります:

「相互に意味を作り出し、理解を深め、関係性を形成するプロセス」

つまり、以下のようなことも立派なコミュニケーションです:

- 表情や沈黙で気持ちを伝える

- 相手の話を聞きながら共感を示す

- SNSでいいね!を押すことで関係性を保つ

ここでは「メッセージの内容」だけでなく、「どう伝えたか」「なぜそう伝えたか」「その結果どうなったか」までが含まれます。

■ 例:会話がなくても伝わること

- 上司が無言でため息をつく → 部下はプレッシャーを感じる

- 子どもが泣いている → 親は理由を察して行動する

- 恋人同士の目配せ → 言葉以上の思いが伝わる

このように、言葉を使わなくても“何かが伝わる”ことは多くあります。

それらもすべて「広義のコミュニケーション」に含まれるのです。

■ まとめ:コミュニケーションは「つながり」をつくるもの

現代において、コミュニケーションは単なる言葉のやりとりではなく、相手との関係性を築き、維持し、変化させていく力と考えられています。

この視点を持つことで、「伝えること」に加え、「どう関係を育むか」を意識した会話ができるようになります。

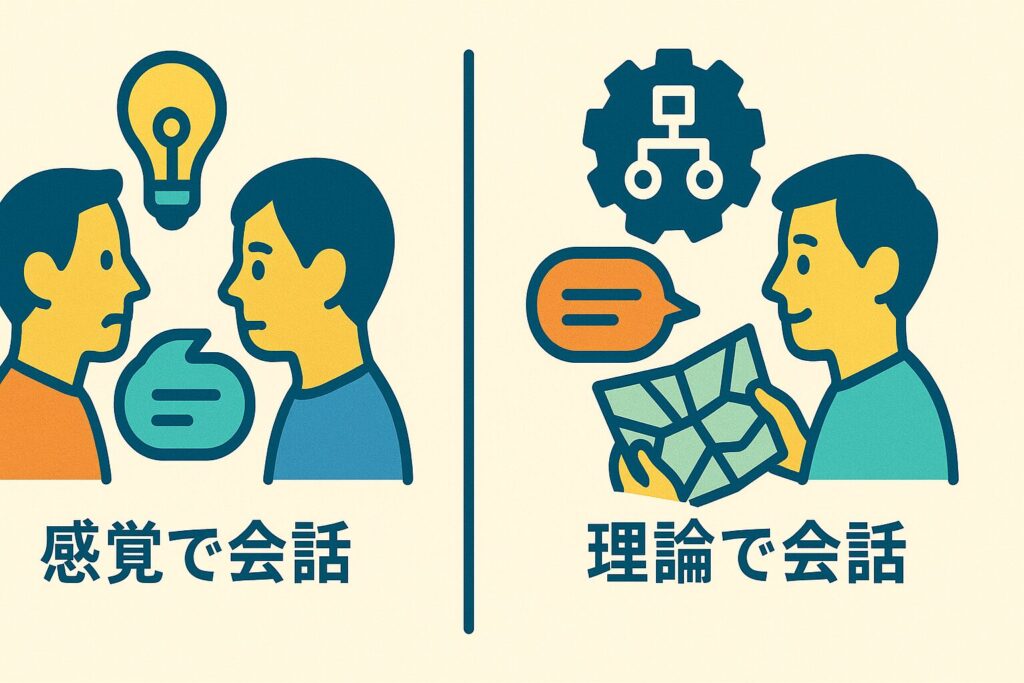

🎓なぜ「理論」として学ぶ価値があるのか

「コミュニケーションなんて、経験で身につけるものじゃないの?」

そう感じる人も多いでしょう。たしかに実践から学ぶことも大切ですが、理論として学ぶことで得られる視点や気づきは、実践だけでは得にくいものも多くあります。

ここでは、「なぜわざわざ“理論”として学ぶのか?」という疑問に答えていきます。

■ 理論を学ぶことで「無意識のクセ」に気づける

私たちは日常で、何気なく相手の話をさえぎったり、誤解を招く表現をしたりすることがあります。

しかし、それを自覚しないまま繰り返していると、対人トラブルの原因になります。

そこで役立つのがコミュニケーション理論。

例えば、

- 「なぜ会話がすれ違うのか」→→ ノイズや前提の違いのせいかも?

- 「なぜ話しても理解されないのか」→→ 非言語メッセージが矛盾しているのかも?

- 「なぜあの人には本音を言えないのか」→→ 相互作用のパターンに問題がある?

このように、現象を構造的に捉える「地図」が手に入るのが理論の強みです。

■ 実践だけでは気づけない「関係の力学」が見えるようになる

理論を知っていると、相手との関係性における“見えない構造”を読み解く力がつきます。

たとえば:

- ジョハリの窓 → 自分が知らない自分を「他人の目」を通して知る

- ダブルバインド理論 → 上司が無意識に矛盾したメッセージを出していた

- コンテクスト理論 → 異文化とのすれ違いは「空気の読み方」の違いだった

これらの知識があることで、「なんかうまくいかない」の理由が見えてくるのです。

■ 理論は「他人との違いを受け入れる視点」をくれる

理論を知ることは、「自分のやり方が正しい」という前提から自由になることでもあります。

- 相手が自分と違う話し方をしても「この人はこういうタイプかも」と受け止められる

- 自分の癖にも気づき、「じゃあどう変えてみようか」と考えられる

つまり、理論は“相手を変えるため”ではなく、“自分の選択肢を増やす”ためにあるのです。

■ まとめ:理論は「実践力を高める地図」である

理論を学ぶことで、

- 自分と他人の違いに気づける

- 問題が起きたときに冷静に分析できる

- 自分のコミュニケーションスタイルを言語化できる

という力が身につきます。

感覚だけに頼らず、根拠を持って人と関わる力を育てるために、コミュニケーション理論を学ぶ価値は非常に高いのです。

📚代表的なコミュニケーション理論のモデル一覧と特徴

コミュニケーション理論には数多くの種類がありますが、ここでは特に実生活やビジネスの場面でも使える代表的なモデルを厳選して紹介します。

それぞれの理論には独自の視点があり、「なぜうまく伝わらないのか」「どうすれば信頼関係を築けるのか」といった悩みのヒントになります。

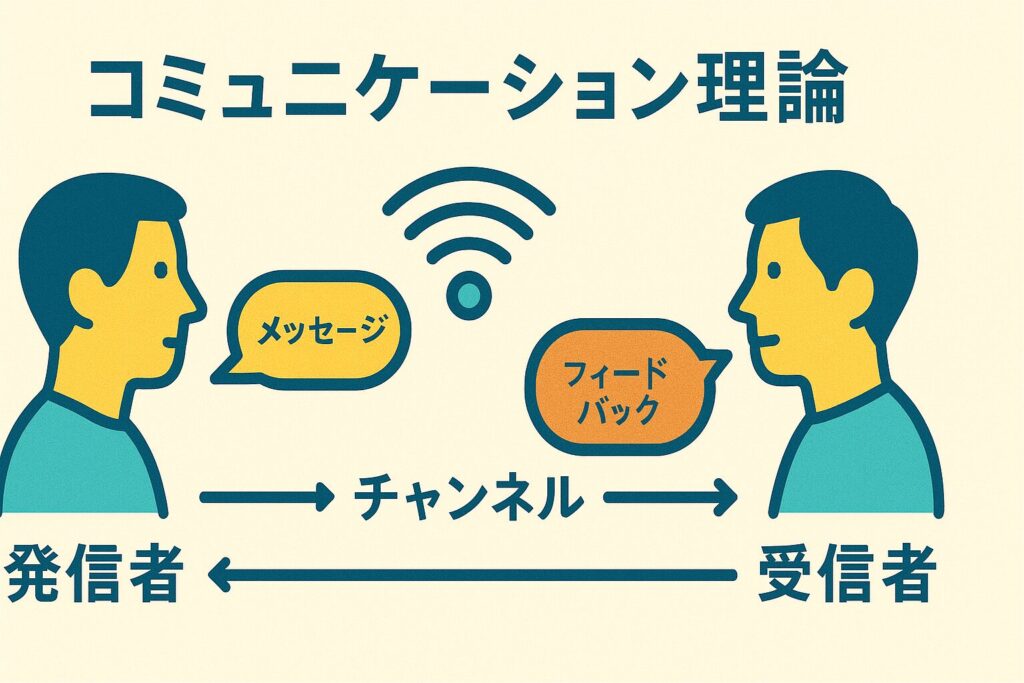

💬シャノン=ウィーバーの通信モデル(伝達の原型)

この理論は、もともと電話通信の仕組みをモデル化したもので、「情報のやり取りの基本構造」を説明しています。

■ 5つの主要な構成要素:

- 発信者(送り手):情報を発信する人

- メッセージ:伝えたい内容

- チャンネル:伝達手段(声・文字・映像など)

- 受信者(受け手):情報を受け取る人

- ノイズ:情報を妨げるもの(雑音、誤解、感情など)

このモデルの意義は、「ノイズがあるとメッセージが正しく届かない」ということを明確にした点です。

シンプルな理論ですが、ビジネスメールやプレゼンでも非常に応用できます。

👤ジョハリの窓(自己開示とフィードバック)

自己理解と他者理解のズレを可視化するための有名なモデルです。

■ 4つの「窓」で自己を表現:

| 窓の種類 | 説明 |

|---|---|

| 開かれた自己 | 自分も他人も知っている自分 |

| 盲点の自己 | 他人は知っているが自分は気づいていない |

| 隠された自己 | 自分は知っているが他人は知らない |

| 未知の自己 | 誰も知らない自分(無意識) |

このモデルのポイントは、フィードバックを受けることで「盲点」を減らし、信頼関係を深められるという考えです。

ただし、「他人の評価は正しい」とは限らず、あくまで関係性の気づきのためのフレームと理解しましょう。

🔁交流分析(自我状態とやりとり)

心理学者エリック・バーンが提唱した、人の心を3つの自我状態に分ける理論です。

■ 3つの自我状態:

- 親(Parent):教えたがり・叱る・世話好きなどの態度

- 大人(Adult):冷静・論理的・事実ベースの対応

- 子ども(Child):自由奔放・感情的・反抗的な側面

会話のすれ違いは、「大人同士で話しているつもりが、親と子どものやりとりになっていた」ことが原因になることも。

→ この理論は、感情的な対立や人間関係の摩擦の背景を理解する手助けになります。

🎭印象操作理論(ゴフマンの役割演技)

社会学者アーヴィング・ゴフマンが提唱した理論で、「人は社会の中で“役者”のように振る舞っている」という考え方です。

- 職場では「しっかり者」を演じ

- 恋人の前では「かわいい自分」を演じる

このように、場面ごとに使い分ける自分=セルフ・プレゼンテーションがコミュニケーションには常にある、という視点です。

→ SNSでの自己演出や、ビジネスマナーにも深く関係しています。

🌏コンテクスト理論(異文化における違い)

文化人類学者エドワード・T・ホールによる、「言語以外の文脈」がどれだけ重視されるかの違いを示した理論です。

■ 主な区分:

| 文化のタイプ | 特徴 |

|---|---|

| ハイコンテクスト文化 | 空気を読む、察する、日本・韓国など |

| ローコンテクスト文化 | 言葉で明確に伝える、アメリカ・ドイツなど |

異文化間で誤解が生じやすいのは、このコンテクスト差に気づかないことが原因です。

🧅社会的浸透理論(関係深化と自己開示)

心理学者アルトマン&テイラーによる理論で、「関係性は玉ねぎの皮をむくように徐々に深まっていく」という考え方です。

- 最初は表面的な話題(趣味・天気)

- 徐々に感情・価値観・過去の体験などへと深まる

→ 自己開示が進むことで、信頼関係が強まるプロセスを理解するヒントになります。

🔇非言語コミュニケーションとメラビアンの法則

心理学者アルバート・メラビアンが提唱した法則。

人の第一印象に与える影響:

言語7%、声のトーン38%、見た目・表情55%

つまり、言葉よりも「どう伝えるか」が圧倒的に重要だということです。

- 声のトーン、話す速度、身振り手振り、表情

→ これらはすべて「非言語メッセージ」として強い影響力を持ちます。

✅ まとめ:理論を知ることで「伝わらない理由」が見えてくる

これらのモデルはどれも、現実のコミュニケーションを分析するレンズになります。

「どうして伝わらないのか?」「なぜ誤解されたのか?」という疑問に対し、感情ではなく構造として理解できるのが理論の強みです。

🧠心理学とコミュニケーション理論のつながりとは?

コミュニケーション理論は、単なる“言葉のやりとり”を扱うものではありません。

人の心の動きや感情、行動パターンと深く関係しているため、多くの理論が心理学にルーツを持っています。

このセクションでは、心理学的な視点からコミュニケーション理論を読み解いていきます。

🧩対人関係や信頼関係の土台としての理論

心理学では、人間関係を構築するためには安全感・共感・信頼が必要だとされています。

コミュニケーション理論の多くは、この土台を整えるための手がかりになります。

たとえば:

- ジョハリの窓 → フィードバックや自己開示で信頼を育む

- 社会的浸透理論 → 表面的な話題から深い話題へ移ることで関係性が深まる

これらは、心理学でいう「ラポール(信頼関係)」の形成と密接に関わります。

ただ話すだけでなく、どう距離を縮めていくかが重要なのです。

💞感情・共感・傾聴を扱う理論の特徴

心理学的に、人は「わかってもらえた」と感じたときに最も安心します。

そのため、「感情の理解」や「共感」こそが深いコミュニケーションに不可欠です。

ここで活きる理論:

- 交流分析(TA):

相手が今どんな「自我状態(親・大人・子ども)」で話しているかを理解し、対話を調整する - 傾聴スキルの発展型:

言葉の背後にある感情を汲み取り、「そう感じたんですね」と共感を示すことが関係を深める

心理的安全性があると、人は本音を話せるようになり、対話の質が格段に高まります。

🧨ダブルバインド理論とストレスコミュニケーション

ポール・ワツラウィックらが提唱した「ダブルバインド理論」は、心理学と深い関係があります。

この理論では、矛盾したメッセージを繰り返し受け取ると、相手は混乱し、精神的なストレスを抱えるとされます。

たとえば:

- 親が「何でも話していいのよ」と言いながら、

本音を話すと怒る → 話しても怒られる/黙っても怒られる = ダブルバインド

このような環境が続くと、相手は「どうすればいいか分からない」という無力感に陥り、

ストレスや不安、罪悪感の温床となってしまいます。

→ 家族関係や恋愛、職場など、「言っていることと態度が違う人」に振り回される感覚を持ったことがある人には、非常に役立つ視点です。

✅ まとめ:心の仕組みを理解すると、言葉の奥が見えてくる

心理学とコミュニケーション理論は表裏一体です。

- 感情があるからこそ、伝え方に工夫が必要になる

- 心理的背景を知れば、相手の行動や言葉の裏にある意図が見える

- 理論は「関係性のしくみ」を理解するツールになる

心理的な視点を持つことで、相手を“ただの話し相手”ではなく“ひとりの人間”として深く理解できるようになります。

🏢職場・ビジネスで使えるコミュニケーション理論の活用法

ビジネスの現場では、「伝えたつもり」「聞いたはず」がトラブルのもとになることが少なくありません。

上司と部下のすれ違い、会議での誤解、プレゼンの失敗など――多くの問題の背景には“コミュニケーションのズレ”があります。

ここでは、職場で実際に役立つ理論や具体的な活用法を紹介します。

🗂報連相や会議に活かせるモデルは?

「報・連・相(報告・連絡・相談)」が大事だと言われても、“どう伝えるか”や“どう受け取るか”の質が低ければ、意味がありません。

活用できる理論例:

- シャノン=ウィーバーの通信モデル

→ ノイズ(誤解・情報不足)を減らす意識を持つことで、より明確な報告が可能に。 - フィードバック理論

→ 会議での一方通行な発表ではなく、質疑応答や相手の反応を引き出す仕組みが重要。

実践ポイント:

- 話すだけでなく、相手に「理解できていますか?」と確認する

- 曖昧な言葉(「すぐ」「ちゃんと」など)を具体的に置き換える

- メールや資料には「目的・要点・対応案」を簡潔にまとめる

👥上司・部下・同僚との信頼を深めるには

職場の信頼関係を築くには、単なる情報交換ではなく、「心理的な安心感」や「関係性の調整」がポイントになります。

活用できる理論例:

- ジョハリの窓

→ 自己開示を通じて「開かれた自己」を増やすことで、信頼感が育まれる - 交流分析(TA)

→ 「子どもっぽく怒る部下」や「支配的な上司」との関係性パターンに気づける

実践ポイント:

- 自分の考えや気持ちを、少しずつオープンに伝える

- 相手の言動に反応する前に、「この人は今どんな心の状態か?」と考える

- 定期的に1対1で話す時間をとる(上司・部下問わず)

🎤プレゼンや交渉で使える印象操作のコツ

プレゼンや営業、交渉の場面では、「何を言うか」と同じくらい「どう見せるか」が大事です。

活用できる理論例:

- 印象操作理論(ゴフマン)

→ プレゼンでは「できる自分」を演出し、信頼感を持たせることが成功の鍵 - メラビアンの法則

→ 見た目・声のトーン・表情などの非言語情報が相手の印象を左右する

実践ポイント:

- 姿勢・アイコンタクト・声の抑揚を意識する

- 説得力を高めるために、論理(ロジック)+感情(共感)を組み合わせる

- 相手が興味を持つようなストーリーや具体例を交えて話す

✅ まとめ:理論を知れば、職場のコミュニケーションはもっとラクになる

- 日常の報連相 → 「ノイズを減らす意識」で伝達ミスを減らす

- 上司・部下との関係 → 「自己開示」と「自我状態の理解」で信頼関係が深まる

- プレゼン・営業 → 「印象づくり」で結果に大きな差がつく

理論は、現場で使える「見えないマニュアル」のようなもの。

経験と感覚に頼るだけでなく、理論をベースにすれば、再現性のある伝え方ができるようになります。

🌍異文化コミュニケーションに役立つ理論とは?

グローバル化が進む現代では、海外とのやりとりや多文化環境での仕事・生活が増えています。

しかし、言葉が通じても「なぜか通じ合えない」「空気が読まれていない」と感じることも多いはず。

その背景には、文化的な“前提の違い”があります。

ここでは、異文化コミュニケーションを理解し、すれ違いを減らすために役立つ理論を紹介します。

🌐ハイコンテクストとローコンテクストの違い

文化によって「どれだけ文脈に依存するか」が異なるというのが、エドワード・T・ホールの提唱した「コンテクスト理論」です。

■ 文化の2タイプ:

| タイプ | 特徴 | 該当国 |

|---|---|---|

| ハイコンテクスト文化 | 暗黙の了解・空気・非言語に依存 | 日本、中国、韓国 |

| ローコンテクスト文化 | 言語で明確に伝えることを重視 | アメリカ、ドイツ、オーストラリア |

■ 例:

- 日本人が「察してくれるだろう」と思っても、アメリカ人は「はっきり言ってくれないとわからない」と感じる

- ローコンテクストの人に遠回しな表現をすると、「何が言いたいのか曖昧」と思われる

→ 文化的な前提が違うだけで、コミュニケーションの方法がすれ違うのです。

🙊沈黙・ジェスチャー・非言語の文化差

言葉以外の要素(非言語コミュニケーション)も、文化によって大きく異なります。

■ よくある違い:

- 沈黙

→ 日本:配慮や思慮深さ

→ アメリカ:不安や不快のサイン - ジェスチャー

→ 同じ動作でも意味が全く違う(親指を立てる=Good/侮辱) - 表情の使い方

→ 感情を抑える文化(日本など)と、感情をはっきり出す文化(欧米)

→ 自分の常識が通じるとは限らないため、非言語の“読み解き方”も学ぶ必要があるのです。

🧳留学・国際ビジネスでの応用ポイント

実際に異文化の場でコミュニケーションを成功させるには、次のような工夫が有効です:

■ 実践ポイント:

- 相手の文化的前提をリサーチする(挨拶、上下関係、沈黙の意味など)

- 「伝えたつもり」ではなく「伝わったかどうか」を重視する

- フィードバックをこまめに求める(「伝わってますか?」「こういう意味で合ってますか?」)

- ジェスチャーや態度の解釈に注意する(文化差を尊重する)

■ おすすめフレーズ例:

- “Just to confirm…”(確認ですが…)

- “In your culture, is it usual to…”(あなたの文化では〜するのが普通ですか?)

🧩人によって違うのでは?ハイコンテクスト/ローコンテクストの疑問

「日本はハイコンテクスト、アメリカはローコンテクスト」とよく言われますが、

本当に文化の違いだけで分類できるのでしょうか?

実際には、同じ文化圏でも個人差が大きく、察し合いを好む人・はっきり伝えたい人が混在していることも少なくありません。

この理論はあくまで傾向を示すものであり、「すべての日本人が空気を読む」「すべてのアメリカ人が直球勝負」ではないという視点も大切です。

✅ まとめ:異文化との壁は、理論で乗り越えられる

- 異文化間では「言葉」より「文化的前提のズレ」による誤解が多い

- ハイ/ローコンテクスト理論を知るだけで、相手の考え方が見えてくる

- 非言語の読み解き方も、「自分基準」ではなく「相手基準」で考えることが大切

異文化理解の第一歩は、「違いを知る」ことから始まります。

理論を使えば、無意識の前提を可視化し、スムーズなコミュニケーションへの橋渡しができるようになります。

🛠実生活に活かす!理論を使ったコミュニケーション改善のコツ

コミュニケーション理論は難しい知識のように思われがちですが、実は日常の人間関係をラクにするヒントになります。

ここでは、家庭・友人・恋人・ご近所など日常生活に活かせる理論と具体的な活用法を紹介します。

🗣自己開示とフィードバックで人間関係を深める方法

人間関係がうまくいく秘訣は、「信頼の土台」を築くことです。

そのカギを握るのが、自己開示(自分の情報を伝えること)とフィードバック(相手の反応を受け取ること)です。

■ 活用理論:ジョハリの窓・社会的浸透理論

- 最初は天気や趣味など、浅い話題から徐々に深い話題へ

- 相手にフィードバックを求める(例:「どう思う?」)ことで双方向のやり取りが成立

■ 実践ポイント:

- 自分の気持ちや考えを一部だけでも言葉にする

- 「言っても大丈夫」と感じられるような反応を返す(うなずき・共感など)

- 相手の自己開示には敬意と関心を持って受け止める

→ 無理に深い話をする必要はありませんが、少しずつ「見える自分」を増やすことで信頼は育まれます。

🧘♂️感情に振り回されない会話術

ついイライラしてきつい言葉を言ってしまったり、逆に落ち込んで何も言えなくなったり――

感情に左右されたコミュニケーションは、誤解やすれ違いの原因になります。

■ 活用理論:交流分析・ダブルバインド理論

- 自分の状態が「親」「大人」「子ども」のどこかを意識してみる

→ 感情的になっているときは「子ども」状態かも? - 相手の言動に違和感を感じたら、「二重のメッセージ」になっていないかをチェック

■ 実践ポイント:

- 一度深呼吸して「今の私は冷静かな?」と問いかける

- 感情をそのまま伝えるより、「どう感じたか」を丁寧に表現する

→ 例:「イラっとした」ではなく「ちょっと戸惑った」

→ 自分の反応を観察する癖がつくと、感情に巻き込まれずに“伝えるべきこと”に集中できます。

🔄相手に合わせる調整理論(アコモデーション)の活用法

人は誰かと話すとき、相手の話し方やテンポに無意識に合わせることがあります。

この「合わせる力」を意識的に使うことで、距離を縮めたり、逆に距離を置いたりすることが可能になります。

■ 活用理論:調整理論(Communication Accommodation Theory)

- 親近感を持ちたいとき → 相手の話し方やテンションに寄せていく

- 距離を取りたいとき → わざと違うスタイルをとる(敬語を貫く、距離感のある表現)

■ 実践ポイント:

- 初対面では、相手の話すスピード・トーン・言葉遣いを観察して合わせる

- 上司には丁寧語、フレンドリーな同僚にはカジュアルな表現で調整

- 合わせすぎて疲れるときは、意図的に“自分のペース”を保つ練習も重要

→ 「無理に合わせる」のではなく、相手との“心理的距離”をコントロールするスキルとして使うのがポイントです。

✅ まとめ:理論は、身近な対人関係の“使えるヒント集”

- 自己開示で信頼を深め、

- 感情と距離を取って冷静に会話し、

- 相手に合わせて心地よい距離感をつくる

このように、コミュニケーション理論は「人とうまくやっていく力」を高める実践ツールになります。

日々の中で少しずつ試しながら、自分に合ったやり方を見つけていきましょう。

📖まとめ:理論を知れば、伝え方が変わる

ここまで、コミュニケーション理論の基本から、日常・職場・異文化の場面まで幅広くご紹介してきました。

最後に改めて、「なぜ理論を学ぶと伝え方が変わるのか」を整理して締めくくります。

🔍理論は「会話の裏側」を見抜くツール

多くの人は、「うまく話そう」「ちゃんと伝えよう」と表面的な言葉や技術に意識を向けます。

しかし、コミュニケーションで本当に大切なのは、相手の前提・感情・関係性・文脈といった「見えない要素」です。

理論を学ぶことで、たとえば以下のような視点が得られます:

- 「自分と相手の間に、どんな前提のズレがあるのか?」

- 「この関係性の中で、なぜ本音が出にくいのか?」

- 「相手が沈黙しているのは、不満?尊重?文化的な違い?」

→ 理論は、会話の“構造”や“背景”に気づくためのレンズになります。

理論を知らなくてもコミュニケーションが上手な人はいる

「理論を学べば伝え方が変わる」と言われても、

そもそも理論なんて知らなくても、会話がうまい人っていますよね?

たとえば、空気を読むのが上手い人、場を和ませる人、相手の気持ちに自然と寄り添える人。

そういう人たちは、理論ではなく経験や感覚で“いいコミュニケーション”を体得しているとも言えます。

でも、そういう人の多くは「無意識にできている」からこそ、なぜうまくいっているのかを言語化できないこともあります。

一方、理論を知ると、うまくいっている理由や自分との違いが見えるようになります。

コミュニケーション理論を学ぶことは、単なる知識の習得ではありません。

それは、

- 人間関係における「見えない仕組み」に気づくこと

- 自分と他人の違いを受け入れること

- そして、より自由に、より丁寧に“伝えられる自分”になること

です。

理論を知れば、伝え方が変わり、関係性が変わり、人生そのものが変わっていくきっかけになります。